弄内隧道主要工程地质问题分析

2018-08-27魏见海庞贻鸿秦秋文

魏见海,庞贻鸿,秦秋文

(广西交通科学研究院有限公司,广西 南宁 530007)

0 引言

随着广西公路建设不断发展,公路隧道的建设水平得到了极大的提高,特别是随着高速公路路网规划的不断实施,诸多复杂地质条件下的隧道正在修建或即将修建。考虑工程地质与水文地质的复杂性及不可预测性,开展复杂岩溶隧道建设,提高隧道工程质量,确保其长期运营安全的研究意义重大。

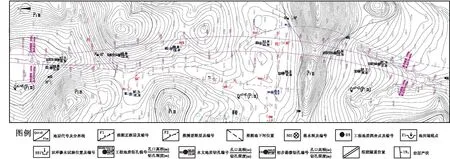

柳州经合山至南宁高速公路弄内隧道左线起迄里程ZK72+040~ZK73+660,隧道长度1 620 m;右线起迄里程YK72+060~YK73+660,隧道长度1 600 m,均为长隧道。隧址区内断层发育,构造复杂,岩溶强烈发育,主要表现为溶洞、地表岩溶洼地、地下河等,地下水水量丰富,建设难度大。该隧道工程地质平面图及纵断面图见图1。

图1 弄内隧道工程地质平面图及纵断面图

1 隧道工程地质条件

隧址区为岩溶峰丛洼地地貌,地形起伏较大,岩溶洼地较发育,地面高程为281.5~474.8 m,相对高差约193 m;拟建隧道由北至南先后穿越沟谷及山峰,吾排屯位于隧道右侧,距隧道洞身最近平距约250 m。

根据工程地质测绘、物探及钻探揭露隧址区出露地层主要为第四系残坡积层(Qel+dl)稍密状角砾、硬塑状粉质黏土、硬塑状含碎石粉质黏土,下伏基岩为二叠系下统茅口阶(P1m)含燧石灰岩;隧址区位于广西“山字型”构造马蹄形盾地西北部,主要区域构造形迹为古万断层(F4)、断层(F3)、加陆向斜(G1)及额山背斜(G2),见图2;地下水主要为碳酸盐岩裂隙溶洞水,水量丰富。

图2 弄内隧道地质构造纲要图

2 主要工程地质问题

该隧道穿越的地质条件复杂,主要表现为断层破碎带、岩溶、不稳定堆积体,这些不良地质对隧道围岩分级、设计及施工有较大影响。

2.1 断层

隧址区位于广西山字型构造前弧东翼内侧,区内发育一系列各种不同时期、不同类型、不同性质的构造形迹,这些构造相互干扰叠加,反映多构造体系和不同构造型式的复合作用,隧址区主要断层构造形迹为古万断层F4、断层F1、F2、F3。

(1)古万断层F4:发育于隧址区东南侧1.0 km处,呈南西-北东向,长约9.8 km,为正断层,断层倾向北西,倾角不详,该断层对能容地下河的形成及展布影响较大。

(2)断层F1:正断层,南北走向,沿南北向的沟谷发育。该断层切向北西,倾向约276°,倾角约55°,切割二叠系下统含燧石灰岩层,根据物探解译成果该断层里程ZK72+150处小角度通过。

(3)断层F2:逆断层,东西走向,沿东西向的沟谷发育,倾向南,倾角约80°。该断层错断二叠系下统地层,下盘(北侧)岩层产状125°~170°∠28°~30°,上盘(南侧)岩层产状143°~175°∠19°~22°。根据物探解译成果该断层在里程ZK73+110/YK73+050处大角度通过。

(4)断层F3:逆断层,近东西走向,倾向南东,倾角约50°~60°。该断层错断二叠系下统地层,下盘(北侧)岩层产状350°∠18°~30°,上盘(南侧)岩层产状170°∠30°。根据物探解译成果该断层在里程ZK72+305/YK72+100处大角度通过。

从隧道工程地质平面图及纵断面上看,断层F1与隧道小角度相交,断层F2、F3与隧道大角度相交,断层破碎带直接影响隧道岩体强度,对岩体的完整性产生较大的影响。此外,断层破碎带还存在较明显的泥化及涌水特征,对隧道围岩的稳定性和支护体系的有效性产生直接的影响,在施工过程中,可能出现塌方、涌水、突泥等不良地质灾害,应做好超前地质预报,加强支护。

2.2 岩溶

隧址区所穿地层岩性为二叠系下统茅口阶(P1m)含燧石灰岩,根据区域水文地质资料,该区岩溶强烈发育,岩溶发育程度形态类型,无论水平或垂直方向上因受地形地貌、地质构造、地层岩性及地下水的诸多条件及因素的控制和影响而不甚均一。在隧道断面及相应埋深高程范围内,主要是受隧道相应高程和侵蚀基面控制,地下水循环交替作用及其对可溶岩的溶蚀作用由强至弱,致使碳酸盐岩的岩溶发育程度由高至低,岩溶个体由多至少、由大至小。据野外调查测绘及钻探资料,隧址区岩溶形态主要表现为溶洞、地表岩溶洼地、地下河等。

(1)溶洞

溶洞发育特征主要以地下浅埋型为主,如SK2、SK3号钻孔揭露的串珠状溶洞,全充填或半充填可-软塑黏土及少量原岩风化碎块,在局部地段由于岩溶(溶洞)发育,利于地下水的集中径流,串联而形成地下河岩溶管道,并向地表延伸而形成天窗。溶洞发育的方向性极强,其发育与地貌位置有关。在斜坡地带、谷地两侧,溶洞数量相对较少,规模也较小;峰丛洼地中,溶洞分布相对集中,且规模较大。据钻孔资料统计,结合工程物探及地面调查,岩溶主要集中发育于280~330 m、220~250 m以及200 m以下三个标高段,局部地段岩溶强发育带可至标高约100 m,并形成地下岩溶通道。隧道穿越充填型溶洞等富水岩溶地段时,可能会出现涌水、突泥等不良地质灾害,应采取注浆预加固、堵水等措施,以有效地改善隧道周边既有岩体的物理力学指标、降低地下水的渗透系数,确保隧道施工的安全。

(2)岩溶洼地

岩溶洼地主要分布于隧道区YK72+700-YK73+200段,隧址区最低垭口(标高390 m),洼地深度一般在40~50 m,圆形及椭圆形的洼地一般呈倒锥型(漏斗形),直径通常为50~200 m,底部一般均堆积5~20 m厚度不等的第四系残坡积层。洼地底部常是消水洞发育处,是洼地地表水转入地下的通道。故大部分地表水及雨水将沿着岩溶洼地向隧址内部渗流。根据含水岩组的划分,结合地形、地貌等地质特征,采用大气降水入渗法、地下水动力学法对隧道涌水量进行综合计算,隧道枯季正常涌水量为935 m3/d,雨季正常涌水量为7 463 m3/d,水量丰富。针对地下水发育的岩溶隧道,当采取“以排为主、排堵结合”的原则可能造成地下水大量流失、环境遭到破坏时,应采取“以堵为主、限量排放”的设计原则。

(3)地下河

隧址区处于能容地下河水文地质单元内,该地下河展布于峰丛谷地、洼地地貌区中,沿二叠系下统茅口阶含燧石灰岩、灰岩中南北向构造裂隙发育,在溯河村能容屯附近排泄于红水河。调查表明,地下河总体水力坡度为11‰。上游的峰丛洼地区水点出露稀少,仅在弄光村出露有流动天窗,能容地下河的枯季流量为1 070 L/s,枯季径流模数9.3 L/s.km2,区域岩溶地下水水量丰富。在隧址区地段,推测地下河管道的发育标高在200 m左右,低于隧道设计标高,但不排除隧址区有强溶蚀带与该地下河有水力联系,施工时应加强超前预报,加强排水措施。

图3 拟建隧道与地下水水位关系示意图

综上所述,隧址区岩溶强发育,岩溶类型复杂多样,对隧道围岩稳定及施工影响较大,其中隧道洞身ZK72+600~ZK72+850、ZK73+230~ZK73+310,YK72+600~YK72+850、YK73+230~YK73+310段,主要表现为纵深溶缝及串珠状溶洞发育,局部形成厅堂式溶洞,隧道掘进至以上段落时易产生大坍塌、突泥、突水等地质灾害。特别是在隧道洞身南段并与隧道轴线垂向发育的F2断层带附近,根据钻探及物探揭露,上部断层带岩体破碎,下部岩溶强发育,以致形成与断层走向基本一致的地下岩溶管道,且该段位于洼地内最低洼地段,有利于大气降水的大量汇集和垂直下渗,因此,雨季隧道内易出现涌流状出水,甚至会形成突水、突泥等现象,应加强地质超前预报,提前做好应急预案,以防止事故的发生,确保施工安全。

2.3 潜在不稳定堆积体

隧道出口位于倾向南的舌状斜坡堆积体上,东西两侧冲沟于隧址区前方ZK73+800 m处交汇,堆积体岩性为残坡积粉质黏土、含碎石粉质黏土组成,最大钻探揭示厚度59 m,但仍未揭穿。根据物探解译推断,该堆积体厚度在30~85 m之间,且发育多条横向土裂缝,综合分析因地表长期雨水冲蚀,隧道所在舌状堆积体东西两侧逐渐形成深陡冲沟并在堆积前方交汇,使堆积体四周形成临空面,产生卸荷作用,而形成土裂缝。随着时间推移,该堆积体自稳能力降低,当隧道施工开挖或在暴雨条件下,改变原有的应力状态,造成边坡失稳而形成滑坡。施工时建议对该不稳定堆积体先放坡卸载,对仰坡进行注浆加固,加强地表坡体的排水设施。

3 结语

隧道洞身长距离穿越断层破碎带、岩溶强发育及不稳定坡体是隧道勘察设计及施工过程中遇到的常见问题。针对上述工程地质问题,在隧道设计及施工期间,应充分考虑这些工程地质问题引发的涌水、突泥等不良地质灾害,应加强地质超前预报及气象预报,提前做好应急预案,是非常有必要的。