生物研究

2018-08-27

乌龟性别决定机理

浙江万里学院葛楚天、钱国英团队与国内外科学家合作,揭示了组蛋白去甲基化酶KDM6B调控红耳龟温度依赖型性别决定的分子机理,解开了温度依赖型性别决定研究长达半个世纪的谜团,研究论文发表于Science。KDM6B在红耳龟未分化性腺中呈现温度依赖型二态性表达分布。温度置换实验表明,在性腺分化前,Kdm6b能快速响应温度变化。令人惊奇的是,通过RNA干扰将产雄温度(MPT)胚胎Kdm6b敲低后,80%~87%的MPT胚胎出现雄性向雌性性逆转。KDM6B通过消除启动子区H3K27me3标记,直接促进红耳龟雄性性别决定基因Dmrt1的表达。并且,Dmrt1的过表达能够恢复由Kdm6b缺陷引起的性逆转。

龟缩的巴西红耳龟,trachemys scripta elegans。(图片来源于w w w.reptarium.cz)

巴西红耳龟,trachemys scripta elegans。(图片来源于w w w.reptarium.cz)

糖尿病猕猴研究进展

中国科学院昆明动物研究所梁斌研究员团队和中国科学院生物物理研究所刘平生研究员团队、上海药物研究所周虎研究员团队等合作,在糖尿病猕猴研究取得新进展,相关论文发表于American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism。自发性糖尿病猕猴早期出现肥胖和高血脂,而晚期体重和血脂指标下降,出现明显的肝脏损伤;肝脏蛋白质组学显示,氧化磷酸化途径和支链氨基酸降解途径明显上调,肝脏损伤可能是肝脏中过多的ROS通过诱导线粒体释放细胞色素c,并激活胞质中Caspase3所致。在自然状况下,由肥胖转为糖尿病过程中,肝脏能量代谢出现从脂肪酸氧化到支链氨基酸降解的转变。

首例CRISPR/Cpf1基因编辑家兔和猪模型

中国科学院广州生物医药与健康研究院赖良学课题组应用经改造的新型Cpf1基因编辑系统,成功获得了首例Cpf1基因修饰家兔和猪模型,研究论文发表于Cellular and Molecular Life Sciences。研究人员利用哺乳动物转运RNA(tRNA)内源剪切机制,对Cpf1引导RNA(gRNA)进行了改造,提高了Cpf1在细胞系和动物胚胎中的基因编辑效率。CRISPR/Cpf1是一种新型RNA引导的基因编辑工具,与目前广泛应用的CRISPR/Cas9相比,有更高的特异性,脱靶率更低,并且Cpf1能识别富含T碱基的间隔物相邻基序(PAM),扩大了CRISPR基因编辑系统的使用范围。

长非编码RNA调控学习记忆新机制

中国科学技术大学刘强研究组发现并命名了长非编码RNA LoNA,揭示了LoNA通过调控蛋白翻译来影响学习记忆以及阿尔茨海默病的新机制,研究论文发表于Nature Communications。阿尔茨海默症是典型的以学习记忆障碍为特征的神经退行性疾病,在老年人中发病率很高,但是目前缺少有效的治疗措施。研究揭示在阿尔茨海默症的模型小鼠中敲低LoNA可以显著恢复核糖体RNA的水平,同时减轻模型小鼠的学习记忆障碍。在小鼠的海马区特异性敲低LoNA,可以显著增加突触相关蛋白的水平,提高突触可塑性,长时程增强学习记忆行为。该研究为阿尔茨海默症的治疗提供了重要靶点和全新的方向。

小麦A基因组的测序和精细图谱绘制

中国科学院遗传与发育生物学研究所植物细胞与染色体工程国家重点实验室、中国科学院种子创新研究院、遗传发育所基因组分析平台、华大基因和荷兰Keygene公司合作,完成了乌拉尔图小麦材料G1812的基因组测序和精细组装,绘制出了小麦A基因组7条染色体的分子图谱,注释出了41507个蛋白编码基因。凌宏清研究员、梁承志研究员、王道文研究员和张爱民研究员为共同通讯作者。研究论文发表于Nature。小麦是全球最重要的粮食作物,养活了世界上40%的人口,提供了人类所需热能和蛋白质的20%。我国是世界上小麦生产和消费大国,常年种植面积为2400万公顷左右,年产量近1.3亿吨。

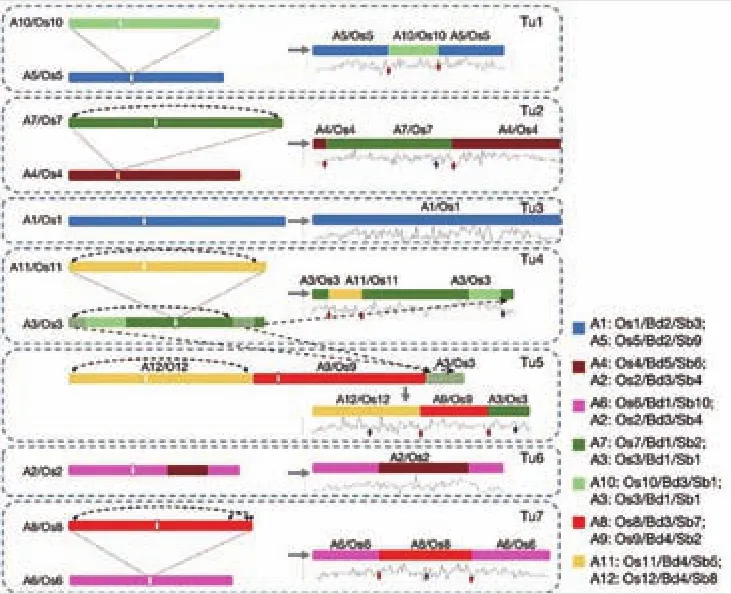

小麦A基因组7条染色体从禾本科共同祖先基因组起源的演化模型(图片来源于Nature)

147 Tu 地理分布和人口结构(图片来源于Nature)

PcG复合体的广谱招募机制

中国科学院分子植物卓越中心/植生生态所张一婧研究组与德国马普研究所的Franziska Turck研究组合作通过高通量数据分析揭示PcG复合体的广谱招募机制,研究论文发表于Nature Genetics。PcG(Polycomb-group proteins)复合体介导的H3K27me3表观修饰在动植物组织特异性发育过程中具有重要的调控作用。但是其特异性招募机制还不清楚,尽管已有个别位点和协同作用转录因子被报道,但是是否存在相对广谱的招募机制仍然不清楚。该研究证实了TRBs首先结合telobox基序,然后通过TRBs和CLF/SWN之间的相互作用招募PRC2蛋白介导靶基因的H3K27me3修饰,进而抑制靶基因的表达。

种子传播新机制研究

中国科学院昆明植物所孙卫邦研究员和中国科学院西双版纳热带植物园汪正威、文平及华中师范大学的艾辉等合作,通过野外调查、化学分析、触角电位测定、胡蜂触角上的蛋白受体确定及系列的行为实验,解析了大百部种子被胡蜂传播的机制。研究论文发表于New Phytologist。胡蜂传播,即种子被胡蜂科昆虫进行传播,是蚁播植物中罕见的种子传播类型。研究揭示:1.胡蜂在大百部种子传播过程中扮演长距离传播的角色;2.大百部油质体在模拟昆虫血淋巴的同时,释放的嗅觉线索是维持胡蜂和大百部传播体关系的重要信号;3.胡蜂和蚂蚁协作传播大百部种子的行为可以用来解释该物种目前的分布格局。

植物多样性在高寒草地生产力维持过程中起关键作用

北京大学城市与环境学院贺金生教授课题组与中国科学院西北高原生物研究所等单位合作,于2011年在青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站(简称“海北站”),建立了大型的“增温—降水改变”控制实验。通过野外实验,结合海北站连续32年的地面监测以及青藏高原9个站点实验研究的整合分析,探讨了气候变化对高寒草地植物群落结构和生产力的影响。研究论文发表于PNAS。结果表明,高寒草地植物多样性在气候变化下生产力维持过程中起着关键作用。更重要的是,高寒草地生态系统并没有从气候变暖过程中受益,这和以前的认识完全不同。