新媒体环境下合肥城市形象塑造中的人·媒·政府互动研究

——以“头条合肥”“合肥晚报”“合肥发布”为例

2018-08-24聂泠然许建根

□ 聂泠然 许建根

城市形象作为城市软实力的重要表现之一,已经成为增强城市竞争力、提升城市魅力、吸引旅游投资的关键性因素。在城市形象塑造的过程中,市民、媒体、政府是最主要的传播主体,并时刻处于互动中。以微博为代表的新媒体凭借其即时性、互动性且传播面广的特点为城市形象传播带来了机遇和挑战。本文致力于回答以下三个问题:

首先,以新浪微博“头条合肥”“合肥晚报”“合肥发布”为代表的市民、媒体、政府在塑造合肥城市形象时分别有何种特点?其次,这三者处于怎样的互动模式,在形象塑造的互动中存在怎样的问题?最后,在新媒体环境中,市民、媒体、政府如何更好地从自身出发,与其他两者形成良性互动,共同塑造出优质的合肥形象?

一、选样原因及方法

在新浪微博搜索栏中输入“合肥”,条件筛选为“找人”,搜索得出50页共计1334267条结果。根据新浪微博的个人认证说明,加“V”用户代表已提交证明真实社会关系材料并且得到微博认证的组织和人群。相较于普通用户,加“V”用户的粉丝数量更多,影响力更大,内容真实性与可信度也更高。经过筛选,以合肥为名的加“V”用户粉丝量排名前三位的政务微博、企媒微博、个人微博分别是:合肥110(194万)、合肥发布(47万)、合肥警方(39万);合肥晚报(48万)、合肥新闻频道(20万)、合肥广播电视台(20万);头条合肥(47万)、合肥头条(47万)、草根合肥(41万)。

政务微博、自媒体和企业媒体是城市形象塑造中三个核心的传播主体,在综合了粉丝数和传播内容后,本文以新浪微博“合肥发布”“合肥晚报”和“头条合肥”为研究对象,探讨以它们为代表的政府、媒体、个人在塑造城市形象过程中的互动关系,以期为未来合肥城市形象塑造提供方向。

为便于横向比较三个微博在传播过程中的差异,本文以2017年1月1日—12月31日的样本为例,采用系统抽样的方法,将抽样间隔时间确定为30天左右,依次抽取每个月15号所发布的微博组成研究样本,共计12天,对三名博主的微博数量、转发量、评论量、点赞量以及信息性质进行统计、分析,进而廓清在以微博为代表的新媒体环境中,市民、媒体、政府三者如何通过互动塑造合肥城市形象。

二、微博上的合肥:“合肥发布”“合肥晚报”“头条合肥”的比较分析

经统计,在2017年每月的15号,三个博主所发微博数量如下:@合肥发布80条、@合肥晚报88条、@头条合肥92条。博主的发博频率关系到城市信息的传播,可见,作为自媒体的@头条合肥的活跃度略高于其他两个用户。进而我们再通过一系列量化分析探究三类不同性质的微博用户在合肥城市形象塑造中起的作用。

(一)微博影响力

粉丝数以及转发、评论、点赞量是评判博主影响力的重要因素。@合肥晚报所拥有的粉丝数量最多,但如表1所示,其转发、评论和点赞量均在@合肥发布与@头条合肥之间。换言之,其“僵尸粉”更多,互动力也较弱。

@头条合肥的粉丝量虽与@合肥发布相差无几,但是平均每条微博都有20人转发、87条评论以及123个赞,远高于@合肥发布、@合肥晚报。这说明@头条合肥不仅活跃度最高,其微博内容的被认可程度也最高。

表1

(二)微博内容

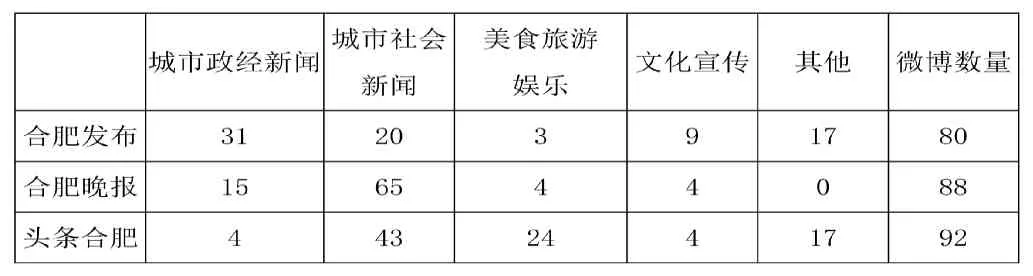

微博发布的内容是城市形象塑造的重点,通过信息的聚合、裂变、扩散等强化或改变受众对合肥形象的认知和态度。本文参考“软”“硬”信息的划分标准,结合三个账号发布的微博内容,将其分为城市政经新闻、城市社会新闻、美食旅游娱乐、文化宣传及其他五类。其他类主要包括与合肥无关的心灵鸡汤、生活百科、幽默段子等。

表2

如表2所示,@合肥发布作为政务微博的代表,其内容主要是城市政经新闻、城市社会新闻,以较中立的态度报道召开的会议、出台的政策等“硬新闻”。文化宣传类信息则多用典型报道的逻辑歌颂新时代的道德模范;在@合肥晚报的信息中,超过70%的内容集中在城市社会新闻。但是与@合肥发布中的社会新闻不同,@合肥晚报的内容趣味性更强,与合肥有关的“坏新闻”更多;@头条合肥的内容与前两者的明显不同之处在于,其内容娱乐性更强,蹭热搜、关注娱乐明星,语言轻松、幽默。

(三)人·媒·政府互动研究

德国社会学家齐美尔提出,社会学中将一定社会条件下个人、群体或组织对其他社会主体采取行动或做出某种反应,进而相互影响、改变参与主体的活动过程与方式称为“社会互动”。①市民、媒体与政府三者间在信息公开、寓教于乐、舆情应对等方面的互动与博弈,借助新媒体平台的优势,或强或弱地建构着城市形象,反映着市民面貌。

从平均转发、评论、点赞量来看,@合肥发布和@合肥晚报相差无几,与市民间的整体互动力较弱,@合肥发布最多仅有13个转发量、28条评论、44个赞,@合肥晚报最多有224条转发、19条评论和66个赞,且博主对话题讨论的参与度低。但是媒体微博与政务微博间的转发互动明显,尤其是转发自@人民日报、@央视新闻等主流媒体的微博。在这三个微博用户中,@头条合肥的互动力最强,其平均转发、评论、点赞量分别为20、87、123,虽然也很少参与话题讨论,但是善于制造话题。与@合肥晚报每日“早安/晚安合肥”的心灵鸡汤式博文不同的是,@头条合肥每晚发布的“合肥夜聊”话题,重在互动,而非教化。@头条合肥通过幽默段子、礼品奖励、公益活动等方式吸粉,与其他自媒体、企业官微、政务微博等均有转发互动,总的来看,其面向社会大众,活跃度高,关注话题类别广泛。

三、结论

(一)人·媒·政府的互动与合肥城市形象塑造

新媒体环境下,政府、媒体、市民三者间能够实现频繁对话。政府发布的信息虽凭借其官方权威具有无可撼动的重要地位,但也很容易被迅速淹没在浩瀚的信息流中;市民多元化的价值观也在舆论中与政府、媒体互动、博弈。在城市形象塑造中,政府和媒体已不再单独掌握传播的话语权,而是在众声喧哗中被市民稀释。

@合肥发布作为政府官微,能够聚焦城市热点事件,发布、解读最新政策讯息,以权威力保证信息准确无误地传达,保障了公众的知情权;@合肥晚报能够把握受众对“坏新闻”的好奇心,也将关注点放在了市民的城市生活上,以受众为本进行城市信息传播,但是鉴于选取的内容“有趣无用”、互动力弱,从而没有发挥传统媒体在新媒体上的优势;@头条合肥是三个微博中与媒体、市民互动最多的,其内容有创造性,还注重发布合肥正能量趣闻,有利于对外传播城市的美好形象,增强市民对城市的认同感。

(二)新媒体环境下城市形象塑造的互动策略

1.市民:提高媒介素养,塑造城市多面形象

把握受众心理、报道“软新闻”、制造与受众对话的公共空间等能够在一定程度上激发受众塑造城市正面形象的主动性、创造性。但由于网民素质参差且无法稳定地参与到城市形象塑造的反馈和建议中,因此市民有必要认识到除了在吃喝玩乐等娱乐方面丰富合肥形象外,还应当明确意识到自身作为城市主体,有权利主动参与到政府、媒体制定、推广的城市传播体系中,推动市民、媒体、政府三者间的良性互动。@头条合肥也应当在未来传播合肥城市形象的过程中增加“硬新闻”,让市民有机会参与电子政务,认可自身的政治权利,增强市民与政府间的凝聚力。其次,网络新闻真假参半,网民素质良莠不齐,作为城市主人公的市民则应当有意识地培养与提高媒介素养,理性表达,并通过多种渠道和手段记录城市发展的点滴,借此塑造良好的城市市民形象。

2.媒体:以互联网思维多角度推广城市形象

传统媒体在新媒体环境中基本延续了自身“上传下达”的属性,但是处于政府与市民之间的位置又略显尴尬,既要传递政府决策,又要发布受众爱看并与之休戚相关的信息,最终仅能浅尝辄止、流于表面。因而,面对不同群体,新媒体要建立灵活多变的传播方式,既要用“坏新闻”吸引受众关注,也要多发布“好消息”,增强市民对城市的认同感和自信心,进而塑造一个亲切熟悉且积极向上的城市形象。@合肥晚报拥有48万粉丝,为了避免这些粉丝成为“僵尸粉”,博主要结合城市动态信息寻求有趣的点切入,激发粉丝的参与热情;其次,要注意筛选、整合碎片化信息,深入挖掘新闻背后的故事,以专业视角与市民互动才能最大限度利用城市一手信息的价值,推进城市形象的正面宣传。

3.政府:完善舆情监测与回应机制,增加互动力

政府在城市形象塑造中要进行决策性指导和策划,以此构筑主流城市形象。以@合肥发布为代表的政府官微在塑造城市形象的过程中缺乏系统性、组织性以及舆情监测、回应力度。因此,政务微博不仅要单方面宣传政治经济论坛、文艺体育赛事等大型活动,还要策划、组织、发动包括主流媒体、自媒体在内的大V参与,以吸引国内外媒体在短期内的大量聚焦,扩大影响力。此外,不同话语对政府塑造的主流城市形象可能会造成冲击,政府需及时监测、把控,从源头进行正确的舆论导向并及时回应舆情危机,以最快的速度遏制谣言和流言的传播。与此同时,合肥政务微博可通过加强管理、广泛推进电子政务等方式增强话语流通的双向性与互动性,此举有利于政府倾听民意、改进工作,促进服务型政府形象的建构,进而在城市形象塑造中掌握主动权,构建利于合肥发展的城市形象。

注释:

①[德]齐美尔.社会学的根本问题:个人与社会[M].张向东 译.北京:北京大学出版社,2006:45.