东山回望:成都平原的文脉载体

2018-08-23胡开全

胡开全

龙泉山脉南北延绵两百公里,既是成都平原与丘陵地带的地理分界,也是成都平原几千年历史文脉的载体。风云变幻千载,历代人才辈出,东山之上,往事如烟。

东唐朝时,以预测精准的《推背图》闻名于世的易学大师陕西人李淳风和成都人袁天罡两位大唐异人,游历大川,遍访名山,来到西蜀益州,登临长松山,举目四望,见“忠山奇绝,绛水回环,层峦叠翠,雄峰峭拔,山颠云雾缭绕,紫气升腾,岷沱发脉数百里,一条玉带回环其间,山水相依。”认为此地实为一处风水宝地。

的确,按我国传统的堪舆理论,昆仑山是我国的万山之源,名为始祖龙,而龙泉山脉是中国主龙脉昆仑山分三大支后的震龙一脉(另两脉分别为巽龙和艮龙),入川后,在川西坝子分成东山(龙泉山)、西山(龙门山)两支。龙泉山脉属于东山,虽不算高大,也是中国山川的主龙脉之一。

龙泉山脉最高峰为长松山。在宋人的记录里,长松山是成都东面的地标,《古今集记》云:“锦楼在龟城上,前临大江,下瞰井邑。西眺雪岭,东望长松。”《蜀中广记》记其为“长松山为(简)州斧康,界内诸山皆发脉于此”。同时,这里也是水脉的发源地和分水岭,长松山东侧是汇入沱江的绛溪河,西侧是汇入岷江的芦溪河(下游叫黄龙溪)。而龙泉山之名始见于明朝,源于王店镇改为龙泉驿,而山脉最高峰长松山离龙泉驿很近,后来就以龙泉山统揽整个山脉。在此之前,山名几经变迁,“北周文王碑”里记其为“分东岭”,唐朝地方志《灵池县图经》称作“平栋山”,使用最多的是分栋山。《元和郡县志》载:分栋山在县东十五里,其山北连秦陇,南入资泸,其于东川郡,此为隔门也。

这“隔门”在战时是屏障,绵延数百里的龙泉山脉,从北往南有三个关隘需要重兵把守,分别是德阳罗江、金堂云顶石城、乐山龟城山,和平盛世时则联系紧密,人们翻越大约三十里的山路,就可以跨过龙泉山,往来于巴蜀两地。

东山上东西向的交通自古就很发达,最北面是沱江航运,蜀人整治成都平原水患时,就有“岷山导江、东别为沱”,后来的都江堰工程巧妙地将岷江过多的水通过蒲阳河输送到青白江,再从赵家渡进入沱江,从而实现成都与简阳的水路联通。中间为著名的东大路,分为中线官道、北支线商道和南支线。南面是从太平镇翻越丹景山到三岔坝再到简阳的通道。三条通道东西联通,将龙泉山两翼的成都和简阳紧紧联系在一起。

经过龙泉驿的大道是官道,是蜀国到巴国的必经之路,历代兵家必争之地,素有“成都东大门”和“东出锦城第一驿”之称。现在老人们还有记忆的是,自成都锦官驿起,经牛市口、沙河堡、黉门铺、大面铺、界牌铺、龙泉驿、山泉铺、柳沟铺、茶店子、南山铺、石盘铺、赤水铺、九曲铺、石桥至阳安驿(今简阳),全长约150里,称为“成都东大路”。其中茶店子距成都约90里,这是普通人一天的行程,这里又被称为“成都东门第一栈”,有长年经营的十大客栈,过往行人通常都选择在此住宿。

东出成都的东大路,翻越东山,沟通巴蜀,历年来不知有多少官员和文人由此经过。他们或留恋风光名胜,题壁留诗,或与当地亲友名人应酬,赋诗唱和,为东山留下了无数佳话。著名的川剧曲目《春花走雪》唱的也是东大路,剧中讲述了一名叫刘春花的大家闺秀,身为弱女子,但憑借爱情的力量,冲破龙泉山阻挡的故事。

长松山:丝路起点的祭坛

长松山是龙泉山脉的最高峰,追溯其历史,这里应该是南方丝绸之路起点的重要祭坛。

古蜀先民早就具有世界眼光,认定丝绸是门“大生意”,成都就是最大最早的丝绸供货地,以及南方丝绸之路的起点,就凭这个,成都早在汉代已跻身长安之外的“五都”之一。而在成都,最早教人纺丝的是蚕丛氏,其最著名的祭坛蚕丛王庙就在长松山。蜀人追根溯源到达成都东面最高的长松山上,修建了纪念蜀民先祖的蚕丛王庙。这是蜀人传统的本土信仰,人们依照青衣神之装束,着青衣、裹青帕,年年登山祭祀,代代习俗相传。当时祭祀的队伍中包括成都的行政官员,蜀锦的商户和织户代表,他们伫足长松山,缅怀蜀先祖蚕丛王,放眼全世界,誓要利用蜀地的优势资源,将蚕丛王教授的纺织技术精益求精,生产出具有国际一流水准的蜀锦。蜀锦对蜀地国民经济的重要性,诸葛亮写在奏折中的一句话最具代表性:“今民困国虚,决战之资,唯仰锦耳”。

遗憾的是长松山上的蚕丛王庙到唐朝时已被废弃,今天我们只能遥想当年祭祀蚕丛神的情景。

北周文王碑:东大路上的碑刻

在古东大路旁,有座石佛寺,寺后有巨石,古称“天落石”,上有十余龛摩崖石刻及石碑一块,佛像多为唐及五代作品,少数为宋至清朝作品,但更珍贵的是这块石碑,它完成于北周闵帝元年(557年),距今已有1400多年历史,是我国现存唯一的一块北周时期的石碑,2013年被国务院正式公布为第七批全国重点文物保护单位。

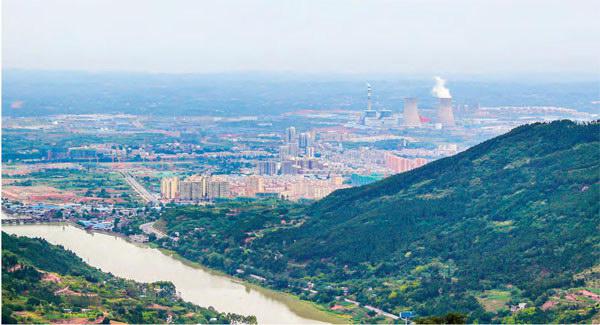

淮州新城鸟瞰

石佛寺古称周文王神祠或周文王庙,“天落石”东壁上即是北周文王碑,因为被拓过无数次,色泽较黑,极易辨认。石碑通高2.44米,宽1.24米,碑首刻有蟠螭、佛像、莲花、朱雀等;碑额阳刻56字,均分布在棋格内;字体为魏碑体,内容为“北周文王之碑。大周使持节、车骑大将军、仪同三司、大都督、散骑常侍、军都县开国伯强独乐为文王建立佛、道二尊像,树其碑。元年岁次丁丑造”;碑文正体为楷书,均置于棋格内,阴刻竖读40行,每行34格,共1348字,每个字约有2.5厘米见方。碑文主要叙述西魏实际执政者、北周政权奠基人宇文泰生平业绩,以及西蜀立碑缘起等,是中国唯一一处保存至今、以碑文的形式记录北周时期史事及为宇文泰歌功颂德的石刻。通过对碑文的解读,这应该是当年北周代魏驻川将帅为向文王宇文泰表忠心,而由驻防武康郡(今简阳)的车骑大将军强独乐牵头刻下的纪功碑。关于北周文王碑的文献记载最早见于南宋王象之《舆地碑记目》,其记有:“周文王庙碑,在阳安县西北,上十五里即后周高祖文帝之庙。旧碑题额云:‘大周植其碑,元年岁次丁丑造。元年即后周闵帝之初元也。今石刻存焉。”以及“后周宇文泰纪功碑,碑在本州界。首云:泰数遣都督入蜀,一治石岗县,一治怀远县。见《简池志》。”清人刘喜海《金石苑》始录今北周文王碑之全文。陆增祥《八琼室金石补正》、杨守敬《隋书地理志考证》、《楷法朔源》,以及康有为《广艺舟双辑》均有著录,康有为更在书中称其“精美之独乐”。

云顶城:南宋最后的战场

龙泉山的最高峰在长松山,北面的支点则是云顶山,这里历来是军事要地,汉将军柏相传为赵云驻守时所植,到宋代因“抗蒙八柱”的缘故,还作过成都府治所在地。

宋末余玢治蜀,为抗击蒙古大军,在长江、嘉陵江、沱江、涪江和渠江沿岸的山峰上,先后加固和新筑了乐山三龟九顶城,泸州神臂城等山城数十座。其中剑阁苦竹寨、苍溪大获城、通江得汉城、金堂云顶城、南充青居城、合川钓鱼城、蓬安运山城、奉节白帝城最为有名,称“川中八柱”。

云顶城位于云顶山上,筑于南宋淳祜三年(1243年),东与炮台山锁江相望,西控成都平原,南凭深谷险水水磨河,北恃高山危隘高定关,为成都东部门户,东西两川咽喉。

云顶城东西宽2公里,南北长2.1公里,总面积为1.5平方公里,周长约7.2公里。临江建有外城墙,今小東门下面及圆觉庵附近尚有城墙遗址和城门遗存。在北城门、白马石、二百梯、猫儿湾、万年寺5处缓坡地带及城门附近,加筑了5条一字墙,保存相当完好。

云顶城共有7座城门,皆筑于悬崖陡坎之处。至1990年,小东门、端午门、后宰门仅存遗址;南城门已经修复;北城门、瓮城门、长宁门基本完整。北城门高2.5米,宽2.2米,深5.75米。门前后均有护坡,城门为3道券拱,两进板门,券拱正中拱石上镌刻有“忠翊郎、利州驻扎、御前右军统领兼潼川府路将领都统使司修城提举官孔仙;保义郎、利州驻扎、御前摧锋军统制兼潼川府路兵马副都监、提督诸军修城萧世显规划”题记。

瓮城门在北城门外右前方104米处,为1249年增筑,1985年发现,前有条石护城,门高2.98米,宽2.23米,通深5.88米,也是3道券拱,两进板门。门内有12级踏步到达一长方形台基顶端,两侧又各有7级踏步向左右延伸,至北城墙与制高点七佛岩。台基上面原有建筑以防风雨,城门券拱上刻有“皇宋淳祜己酉仲秋吉日帅守姚世安改建”的题记。与北城门都是南宋原建城门。

龙泉山梯田

小东门右边有一半圆形炮台遗址,长宁门附近也有一长方形炮台遗址。城内的莹碧、万年、金刚、杨柳、照月等池,四周均有“人”字形纹条石垒砌。龙王、金钵、长寿、金龙等井,井壁均成六角或八角形,都是宋时形制。这些池井散布于全山寺庙,亦即当时军营附近,也是当时驻山军民的饮用水源。所有这些遗址,都是经历七百多年保留至今的珍贵历史军事文物。

南宋时的云顶城,是四川四大戍司中兵力最雄厚之处,也是宋军在外水(即沱江、岷江)防线的重要据点,被蒙军称为“不战而自守”的宋军“八柱”之一。当时,成都府路、潼川府路和怀安军治所曾迁至云顶城内。因为它的存在,蒙古大军花费51年时间才攻入成都平原。

宋元战争中的四川山城在战争之后多被拆毁,云顶城却因蒙古兵镇戍而被保留,特别是在川西,已成惟一的宋蒙战争遗址。

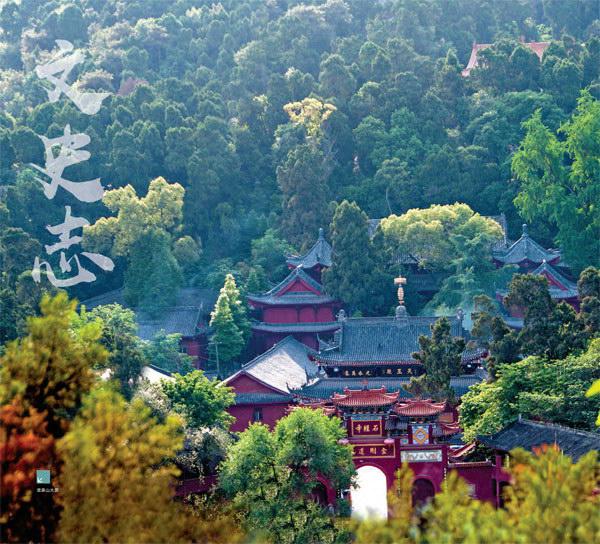

石经寺:两千年不衰的佛教道场

石经寺位于龙泉山脉东麓狮子山,山门外就是老成渝公路,也就是古时候的东大路。前身是东汉末年汉景帝第五子刘馀后裔、益州牧刘焉所建的狩猎山庄,三国时被百姓改建为灵音寺,至唐时已初具规模。

明正统年间(1436-1449),湖北籍名僧楚山法师应蜀王之邀驻锡灵音寺,正是他开创了石经寺的临济正宗道场,而楚山绍琦禅系也与唐代保皇禅系、宋代圆司克勤、明末吹云聚万、清初破山海明并称四川五大禅系之一。

楚山绍琦得法于无际明悟。南派禅宗讲究“顿悟渐修”,认为“开悟”并不是佛法修学的终结,而仅仅是修行前进道路上从羊肠小道来到阳关大道的转折点。在开悟之后,修学者还应该用自己的慧眼,去发现千变万化的诸佛列祖言诠。楚山绍琦在灵音寺升座之后,出金增修寺庙,更名为天成寺,其圆寂后肉身化佛,现供奉于寺内祖师殿中。楚山绍琦并有语录十卷存世,本世纪初,石经寺方丈素慧法师重新翻印明版《石经寺楚山绍琦禅师语录》十卷(有残缺),约十万字。这部语录是佛教史上难得的长篇语录,完整记录了楚山绍琦禅师弘法的一生,对研究明代初期的佛教助益良多。

清乾隆三十二年(1767年)简州牧宋思仁游寺有感,赠石刻《金刚经》一部,天成寺因之更名石经寺。经乾隆嘉庆年间数次大修缮,形成了寺院今之规模。蒲松龄《聊斋志异》、历代文人墨客及近代大作家李劫人的《死水微澜》里,对石经寺的名声及香火盛况均有描述。

1983年,中国佛教协会会长赵朴初两次亲临石经寺,并按班禅额雨德尼·却吉坚赞之意,将能海法师从西藏学成后回汉区开创的第一个西密根本道场由近慈寺还于此,石经寺就此成为汉地第一座金刚道场,建有黄教祖师宗喀巴大师殿。

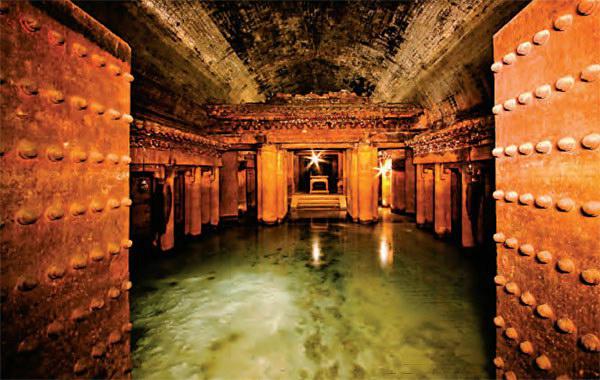

明蜀王陵:中国最精美的地宫

成都东郊十陵镇,散落着明代蜀藩王家族陵墓群,共有五座蜀王陵、三座蜀王妃墓和二座郡王陵,十陵镇之名正是由此而来。在已被发掘的僖王陵、昭王陵中,出土了500多件彩釉兵马俑、舞乐俑等珍贵文物,其地宫更被称为中国帝陵中最精美的地下宫殿。

明蜀王藩地在成都,历十世十三王,历代蜀王陵选址成都东郊龙泉山下,应是看中了这里山水俱佳的风水。陵墓地面建筑与地宫规模宏大,陪葬物更是不计其数,极尽奢华。其中僖王陵的墓主是第三代蜀王朱友埙,王陵地面建筑早毁,但地宫建筑保存完整。其地宫仿照藩王生前的宫殿形式建造,大门外青砖砌金刚墙封门,两侧建八字墙,三进三重殿四合院布局,门、窗、柱等皆为石仿木构,青砖拱券,雕梁画栋,雕刻精美,彩绘绚丽。内有保存完好的“大明蜀僖王圹志”石碑,尽头处另有一室,内有石质棺床。

昭王陵是昭王和他的正妃的夫妻合葬墓。昭王陵整座墓室是按蜀王府的地面宫彩绘殿木结构建筑修建的。这对于了解明代藩王陵寝制度以及建筑、雕刻艺术等方面,具有重要意义。左右棺室中央是昭王和王妃的棺床,中间还有一道隔墙,墙中有门,据说这是为了方便夫妻两人在阴间的联系。

目前这里已建成明蜀王陵博物馆,开放了两座地宫和一个陈列室,展出了出土于王陵的一组彩釉兵马仪仗、侍女俑、艺师俑等,并附有翔实的明蜀王史介绍。

瑞光塔:千年古镇的标志

金堂县淮口镇历史悠久,俗名淮州。明代于此置怀口镇巡检司,以镇西为古怀安军而得名。

清初置怀口镇,因谐音“怀”“淮”互用,后演变为淮口镇。

淮口镇有座瑞光塔,是千年古镇的标志,它历经沧桑,目睹和见证了这座千年古镇的变迁。

瑞光塔建于何时,正史野史各说不一。清嘉庆修《金堂县志》记载:“瑞光塔在怀口镇白塔山,创始无考,隔江为怀安军故址,则也唐宋来有之矣”。而太平寺侧发现的明嘉靖三十二年《培修本庙碑记》载有:“佛塔胜景创自东晋,以至宋代绍兴十八年岁次戊辰之秋,寺住持僧悟明禅师经理培修。”因此,此塔有“唐宋来有之”说和“建于东晋”之说。据记载,瑞光塔应在南宋绍兴十八年(1148年)已修建,因而公认为宋塔。

瑞光塔问世近千年,为中国古塔建筑中的经典之作,至今仍是淮口的城中之雄。塔为仿木楼阁式空心方形砖塔。塔基上层为正方形,边长10.45米,塔身13层,通高33米,整塔用素砖、黄泥、白灰、糯米浆砌而成,各层面宽渐次收缩至塔顶。塔底西方开门,各层均为三开间,望顶八面斗拱,形如“八卦”,塔内设实心塔柱,与塔身问置右旋式顺时针砌砖蹬顶。塔身曲线柔和,外表美观巍峨。瑞光塔因其历史文化价值和精湛的建筑技艺,2006年被列为第六批全国重点文物保护单位。

僖王陵地宫

蜀王印

养马:蜀国的养马场

蜀汉政权以成都为中心,依托成都平原这一有“天府之国”美誉的沃野作为经济后盾,凭借四川盆地四周易守难攻的崇山峻岭作为天然屏障,在诸葛亮时期保持对北方强大的魏国采取攻势,这是很了不起的。古书对诸葛亮的兵法详加记述,对他如何发展经济却语焉不详。古训有“兵马未动而粮草先行”,诸葛亮就有几次因粮草不济而被迫撤军的经历,让其下定决心要解决经济基础和军需补给的问题,在成都及其周边因地制宜地发展各种产业门类。从地名来看,成都东面就可能有生产军用皮带的洛带,生产席子的籍田(现双流与仁寿交界处),饲养军马的养马(简阳)。

先说籍田,籍田的“籍”原为席地而坐的“席”字,籍田即席田,就是种植席草之田。在南北朝之前,尚无椅凳一类坐具,皆席地而坐。那时之席,用途广泛,用量亦大,不仅为卧具,更主要还是坐具。而在席草出产之地,必定织席业也发达,从而形成著名的集散市场,并约定俗成地被命名为“席”或“席田”。

再说养马,离龙泉湖不远的养马镇有个将军石的传说,相传养马镇一带,是蜀国的军马场。之所以在此养马,一是此地水草丰美,适宜放牧;二来这里位于蜀国都城近郊,又是川中东出的要道,既可拱卫都城,又便于军用物资分发调动。

简州:状元之乡

简阳,古称牛靼,水陆结合,是商贾云集的城镇。据咸丰二年(1852年)《重修简州志》引《汉书·地理志》载:汉武帝建元六年(公元前135年),在此正式设立牛鞞县,商旅熙熙攘攘,县城热闹非凡。

从隋仁寿三年(603年)开始,这里就被称为简州。唐代简州是服南诏、摧吐蕃的根据地,为中华民族的大团结大融合作出了不可磨灭的贡献;更有高僧大德宏扬佛学,天文学家给风定级,名播中外。宋代,此地更是出了有名的“简州四状元”和刘氏家族“登第者七世有九人”。宋人王象之《舆地纪胜》卷145《简州·诗》对简州评价有这样两句诗:“入蜀最宜游简郡,寻山须是访刘家。”可见从唐宋开始,简州就名驰蜀郡,誉满华夏,影响后世。

简州的文人士子确实了不起,自五代至南宋,简阳人出了四个状元。其中张孝祥是南宋时著名的爱国词人,在中国文学史上,占据着很重要的位置。《民国简阳县志》称其“宋高宗绍兴二十四年(1154)甲戌科廷试第一,官直学士。”《嘉庆四川通志》“选举志”说:“张孝祥,简州人,后居历阳。”

“简州四状元”之中,对简阳影响最大的,应当是许奕。许奕官做到“显谟阁直学士”,致仕赠“通议大夫”。据说,简西二里绛溪边有龙门洞,壁上“龙门”二字,即许奕手书。简城西街原名状元街,就是因为在西街有一座状元楼,据说是许奕故宅所在地。状元楼在凤山书院内,也就是今天的简城一小内,不过,真正的许奕故宅,应当是在绛溪河北岸的简州阳安县旧城西状元街上。只是在五百年前,明代正德八年(1513年),將县城迁移到溪南今天的简城镇后,才又在新城仿建状元街(西街)、状元楼。据记载,直至上世纪50年代尚存的状元楼,应是清光绪十八年(1892年)重建。

(本文配图均由作者提供)