山拥水润,千年昌邦

2018-08-23井蛙

井蛙

龙泉山脉并非成都平原与外界交通的障碍,反面将沱江与成都之间的区域联为一体。在江与城之间的这片土地,就是蜀都史上重要的东山地区。

人人都说,成都平原是天府之国,“水旱从人,不知饥馑”。然而,这里还有一块“非常之域”,无法得到岷江水的润泽,珐口亦坚韧孕育出灿烂千年的文明。这块“非常之域”就是成都平原的东山地区。当前成都市正大力实施“東进”战略,东山地区将迎来千载难逢的新机遇,实现自己的华丽转身!

东山地区是成都平原上“古老”的“扇形”地域

从地质学上说,成都平原是大自然界的“年轻人”。大约在距今300—200万年前,在地质年代第三纪末第四纪初的“喜山运动”时期,龙门山脉大幅抬升,同时龙泉山脉处于隆起状态,处于二者之间的“前陆盆地”急剧下沉,形成成都盆地。之后,发源于龙门山脉的数条河流携带泥砂奔涌而来,形成八个冲积扇,它们重叠联缀而成复合冲积扇平原,最终形了成都平原的平地区。然而,这些河流似乎商量好了似的,它们奔流的路线全部遗弃了平原东侧的一块“扇形”地域。

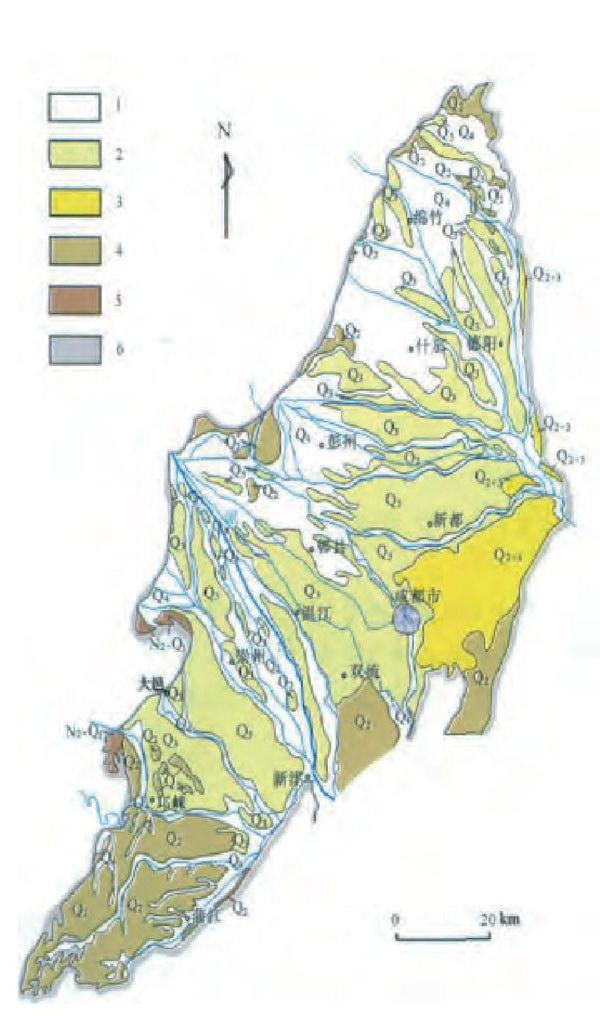

如图所示,成都平原各地域有着不同的地层分布。在平原西部冲积扇的顶锥处,广泛分布的是全新统(距今约1万年)冲积层,在平原中部的广阔地域分布的是上更新统(距今约10万年至1万年)的广汉粘土层。而平原东侧有一块扇形地域,下部为中更新统(距今约80万年至10万年)雅安砾石层,上部是上更新统(距今约10万年至1万年)成都粘土层,没有由发源于龙门山的河流所带来的泥砂堆积,与平原的西、北、中、南部均不同。

这片“古老”的扇形地域,成都人习惯称之为“东山”。它位于成都以东,北以毗河为界,南以府河为界,东以龙泉山为边缘。虽然称“山”,然而在成都以东到龙泉山的广阔地域,“均黄土小坡,实非山也。”(傅崇矩《成都通览》)在这块低山丘陵区,仅有发源自龙泉山的溪流经过,由山溪汇聚而成的最大河流是西江河,但“山水多骤涨,方舟难渡”,既不能带来大量泥砂堆积,亦不能通航,只能发挥灌溉的作用。在丘陵区的东缘即为龙泉山脉,它是成都平原的东界,全长约为200千米,宽约10千米,海拔大约在500-1000米之间。龙泉山内地面形态呈“箱状”褶皱,相对平缓,可以种植旱地作物。在龙泉山的东侧,是宽缓的斜坡带,延伸至沱江西岸。龙泉山脉是成都到川东的必经之路,并且山中有多条小道连通山脉的东侧和西侧,因此,龙泉山脉并非成都平原与外界交通的障碍,反而将沱江与成都之间的区域联为一体,因此,我们将平原东侧的扇形地域和龙泉山脉及其以东地域全部视为东山地区。

东山地区的千年简史

东山地区的历史进程与成都平原的其他地区有着显著的殊异之处,它的历史节奏是由东西两侧的沱江和成都共同塑造的。这一地区现今包括金堂县、简阳市、龙泉驿区的大部分地区以及新都区、青白江区和双流区的部分地区。

自20世纪以来,成都平原出土了数十处先秦时期的聚落遗址,却没有一处位于东山地区。据考古学家估测,成都平原的古代人群是从岷江上游迁徙而来的,因此他们主要活动于平原北部、西部至西南靠近山地的边缘地带。到距今4500年前后的宝墩文化初期,水稻种植技术从长江中游传入成都平原,平原的腹心地带成为人们乐于耕作的沃壤,在此建立了大量密集的聚落。此时,东山地区可能还被林草覆盖,鲜有人类在此定居、耕作。

成都平原晚新生代地层分布略图

目前,东山地区最早的考古发现,是位于龙泉驿区龙泉街道红豆村境内的古墓葬群,其中34座墓葬的时间从战国晚期持续到西汉早期。然而,这些墓葬的形制和随葬品与同时期的巴蜀墓葬颇为不同,反而与楚地的墓葬有更多相同之处。考古学家认为,这批墓主人应该是公元前278年秦国大将军白起打下楚国郢都后从楚地迁徙而来的移民。由此可见,两千多年前东山地区就开始接纳外来移民。

公元前256年,李冰为蜀郡太守。他以卓越的才智,主持修建了功及千秋的都江堰水利工程,使得成都平原“旱涝保收”,“沃野千里,号为陆海”,富有“养生之饶”,成为名副其实的天府之国。然而,都江堰未能改变东山地区的历史进程,这一地域却孕育出自己的鲜明特性。

秦汉时期,东山地区属于新都县、成都县、牛劳鞞县和广都县辖境。据《华阳国志》记载:新都县“有金堂山,水通于巴。汉时五仓,名万安仓。有枣,鱼梁。”牛鞞县有阳明盐井,并且“多山田,少种稻之地。”这寥寥数字的记载,显示了彼时东山地区具有的多重特性。其一,这里是出川的通道之一。成都平原“屹然四塞,无所不通”,位于东山地区边缘的沱江自金堂山(位于今金堂县赵镇)以下“山峙而不险,水流而且平”,可行舟“通于巴”,是成都平原通向川东和川南的重要水道。其二,这里是平原上的居民躲避洪灾和建仓储粮的地方。在汉代,各郡都要建五仓,以储粮备灾。时属广汉郡新都县的万安山上(今属金堂县)建有万安仓。后世有说法称係“相传洪水时,居其上者万人俱得免。因名。”或许,这一说法并不准确,但人们可以到山上躲避洪灾是符合情理的。任乃强先生认为,由于东山这样的黄土丘陵“土质坚緻,排水良好”,适宜建仓。显然,东山地区和平原上的人们生活息息相关。其三,东山地区是盐、鱼和水果的产地,供给平原上人们的生活所需。因为龙泉山的东南侧有着特殊的“向斜层”地质构造,这里遍布盐井,其产盐的历史一直延续到近代。另外,因为东山地区的土壤适宜果树的生长,故在秦汉时期这里就以产枣著名。后来,这里还是桃子、梨子、脐橙和红桔的主要产区,是成都平原的果园。这里产的盐和水果,主要为成都和周边乡村的百姓所享用。其四,东山地区主要发展旱地农业。因为这里不能受到都江堰的惠泽,灌溉水源不足,土层薄而地势崎岖,因而以种植豆、黍、麦等旱地作物为主,这与平原西部大规模开发稻田形成鲜明对比。总而言之,在秦汉时期,相对于平原西部来说,东山地区有着鲜明特性,但它又与平原的历史进程紧密地关联在一起。

秦汉时期,东山地区的人口非常稀少,但处于逐渐繁荣的进程中。不过,随着魏晋南北朝时期的持续动乱,这一进程被打断。成都平原的农业大为萎缩,在盆地西部和中部有大量来自周边山区的僚人和汉人杂居。现在龙泉山上有汤家河崖墓群,当地人称之为“蛮洞”,或许即为此时僚人生活的遗迹。然而,这一时期的动乱塑造了东山地区的一种新特性,即作为守护成都平原的屏障。东晋安帝义熙九年(413),刘裕派建威将军朱龄石率兵讨平“成都王”谯纵。之后,朱龄石在今金堂县淮口镇沱江西岸置金水戍(因该地有水出金沙而得名),派兵驻扎,以资防御。此后,这里成为东山地区守卫成都的重要隘口。宋太祖乾德五年(967),在此设置怀安军,以弹压地方的动乱。南宋淳祐三年(1243),为抵御蒙古大军的入侵,时任四川制置使的余玠在怀安军西北侧的云顶山上修建石城,作为他所设计的山城防御体系的重要据点。云顶山“四面壁立,状如城垣”,“下倚沱江,重岩峻峡”,实为守御西川的门户。在云顶石城建成后,成功抵御住了蒙军的多次进攻,保卫了成都平原,延缓了南宋王朝灭亡的时间。宝祐六年(1258),云顶石城被蒙军围攻,最终失陷。不过,云顶石城是目前保存最为完好的南宋山城,它的存在是“西川门户”的见证。

魏晋南北朝时期,东山地区除了设置军事据点之外,还打通了由成都经今龙泉驿,穿过龙泉山,直达今简阳的道路。这条道路后来被称为“东大路”,是行军和官府公文传递的重要驿路。尽管有人将这条道路开辟的历史追溯至汉朝,但并无证据可依。今龙泉驿区山泉镇大佛村所存的“大佛岩摩崖造像”,其最早的造像是北周闵帝元年(557)将军强独乐为北周文王所造的佛道造像。据《北周文王碑》的记载,该地处于“分东之岭,显益之冈”,位于这条大道的侧旁。这条大道可与金水戍形成掎角之势,从陆路和水路兩个隘口保卫成都的安全。

隋唐时期,成都平原社会安定,随着均田制的推行,农业经济迅速恢复并取得重大发展。据郭声波教授的研究,唐代贞观以后,随着农地垦殖高潮的到来,冬小麦很快在四川盆地各部得以推广。东山的低地丘陵区可见麦浪翻滚,可闻麦香飘溢。农业的大发展带来人口的急剧增长,最为显著的表征之一就是新州县的设置。先是隋文帝仁寿三年(603),因“此一方地土旷远,时多寇盗,须以郡府理之”,故设立简州(因境内有赖简池为名),领阳安(西魏恭帝二年牛鞞县改名)、平泉(西魏置婆闰县,隋开皇十八年改名平泉,治在今简阳草池镇西北)和资阳三县。三年后,废简州。唐高祖武德三年(620),复置简州,领阳安、金水(即原金水戍,西魏废帝二年设金渊县,因避唐高祖李渊之讳,于武德元年改为金水县)和平泉三县。唐太宗贞观十七年(643),分成都县之东偏置蜀县,后于乾元元年(758)唐明皇因避“安史之乱”而驻跸成都时,改名为华阳县。唐高宗龙朔三年(663),分双流县(原汉广都县,后因避隋炀帝杨广之讳,于仁寿元年改名为双流)置广都县,其地在华阳县东南侧。唐高宗咸亨二年(671),分金水县、新都县地置金堂县(以境内金堂山得名),治在今赵镇西侧。武则天久视元年(700),分蜀县、广都县的东部置东阳县,后于天宝元年(742)改名为灵池县(因县南有灵池),又于宋仁宗天圣四年(1026)改名为灵泉县。这一时期,先后共新设了蜀县(华阳县)、广都县、金堂县和东阳县(灵池县)四个县,并设立了一个更高级的行政单位——简州,使得东山地区在行政管理的效率上越来越高。另外,隋唐时期龙泉山上陆续修建了天宫殿、长松寺等多座寺庙,宗教文化在此逐渐孕育和弘扬。

唐末五代,相比中原地区来说,成都平原是一个相对安定的地方,社会经济发展较为稳定。到了宋代,成都平原的人口猛增,此时农地垦辟不仅向盆地周边扩展,而且出现了向丘陵、山地高处发展的势头,垦殖范围已大大超过唐代。成都东山地区的“雷鸣田”就是一个明证。宋代灵池县令潘洞所撰《圣母山祈雨记》记载,“锦里城东邑,高原十六乡。江流分不到,天雨降为常。”并附注文日“益部十县多引江水溉田,咸为沃壤。唯灵池疏决不到,须候天雨,俗谓之雷鸣田。”简言之,所谓“雷鸣田”就是通过田坎堤堰等蓄积雨水,用来灌溉,种植水稻。这是农业耕作技术的进步,扩大了水稻在低山丘陵区和山间的种植面积。为了风调雨顺、农业丰收,当地官员承担起了向神灵祈雨的职责。在今洛带古镇东北侧的三峨山上,原有一座瑞应寺(今燃灯寺的前身),寺内供奉着褚氏圣母,祈雨非常灵验,远近闻名。

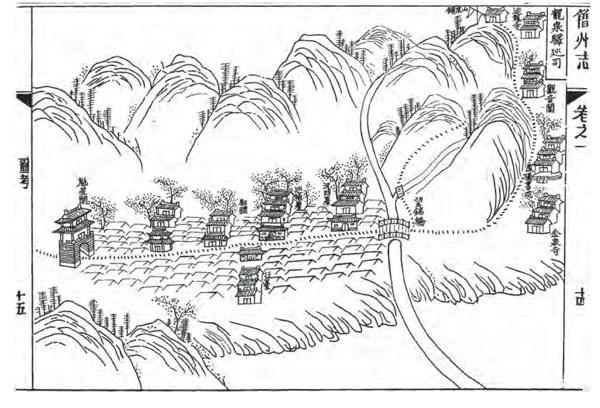

李冰治水遗迹图(载自任乃强《华阳国志校补图注》)

撤消龙泉驿巡检司,设龙泉驿行政分署。

在人口增加和农业发展的基础上,东山地区兴起了一批商贸重镇。北宋《元丰九域志》记载了东山地区各县的乡、镇的数量和名称,当时每个镇都是一个商业市镇。以灵泉县的洛带镇(今龙泉驿区洛带镇)为例,可以了解这些商贸市镇的发展历史。洛带位于龙泉山脉的山脚,这里是一条东西向的大路和一条南北纵行的大路十字相交处。其东西向的大路,则是由成都至今简阳的道路,而南北纵行的大路是沿龙泉山脉西麓延伸的。在唐末五代时期,洛带还只是一个小小的村市,或称为草市。《茅亭客话》中一篇文章记载,大概在五代前蜀年间(907-925),“灵池县洛带村民郝二者,不记名。尝说其祖父以医卜为业,其四远村邑请召,曾无少暇。画一孙真人,从以赤虎,悬于县市卜肆中。”郝二祖父的卜肆所处的“县市”,应该是指灵池县的市街(一说即在今龙泉驿城区)。故事还记载,郝二等人要将大豆、麦子等农产品运入成都城内货卖,然后再买盐巴和乳酪回来。可知当时的大宗货物交易是在成都城内完成的,卜肆一类的店铺是建在县市中的,而像洛带这样的村中小市,只是附近村民交易细碎物品和为往来行人提供食宿与劳力的地点。然而,成都、县市和草市构成的是一个商贸体系。到北宋中期,洛带已发展成为一个镇市。如皇祜六年(1054)苏恽撰《信相圣母碑记》中称“灵泉邑北直向驰道,俯仅一舍地聚洛带镇市。”另据《宋会要辑稿》的记载,洛带还设立了专门征收商税和酒税的机构,即商税务和酒务。当时成都府一共设置了21个商税务和28个酒务,洛带均为其一,可见洛带作为商贸重镇的地位。因为商贸的发展,东山地区与成都及平原各部互通有无,彼此间的联系进一步加强。

宋元之际,因战乱导致四川人口大量锐减,“土著之姓十亡七八”。为了恢复生产,元初命令军队和官府在荒芜的旷土上大量招民,措置军民屯田。不过,屯田所在地大多位于灌县(今都江堰)、崇庆州(今崇州)等平原西部地区,而东山地区则经历了一个发展的低潮期。元初东山地区的行政区划经历了一次大调整,先后废广都县入双流、华阳,废怀州(原金水县)入金堂县,省阳安县入简州,并因“地荒”废平泉县入简州,废灵泉县入简州、华阳。这一行政区划的基本格局,从元代一直延续到当代。