小说家的一种定义:V·S·奈保尔

2018-08-22王宝民

王宝民

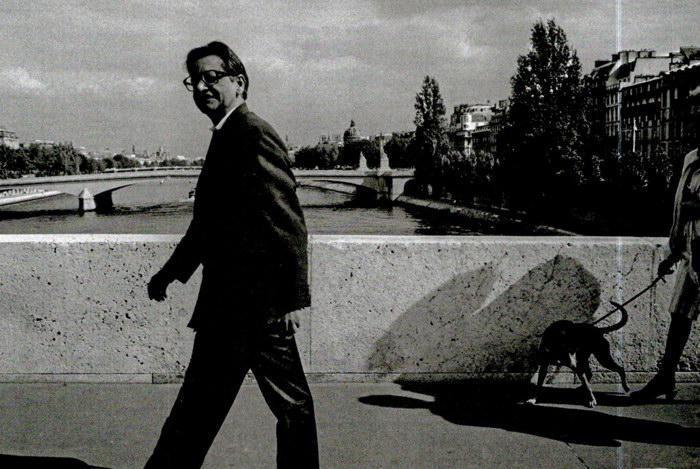

1992年,奈保尔在巴黎

每个小说家几乎都有自己对于小说的定义,有的苛刻。有的宽泛,有的尚未完成定义,有的根本缺乏自觉。充其量只是一个模仿者。

米兰·昆德拉在《小说的艺术》中认为:小说是“散文的伟大形式。作者通过一些实验性的自我(人物)透彻地审视存在的某些主题”。小说家则“是一个发现者,他在摸索中试图揭示存在的不为人知的一面”。

V·S·奈保尔的说法则简单粗暴,却又暧昧不明:“小说是编造的东西,这几乎就是它的定义。但刷时,它又应该是真实的,得自生活的,即小说的一个要点是,小说来自对虚构的部分抛弃,或者说,透过虚构作品看到了某种现实的话,这部作品就是小说。”

以最古老的含义来说,小说家就应当是奈保尔的样子:对周遭事物保持苛刻的好奇,敏锐的观察力,毫不留情的笔触,最深刻的同情,甚至忘我的投入,不计任何代价,包括个人形象等等。在此之后,才能谈论一个小说家的独立和自由。

奈保尔刚刚去世。然而他的作品(包括虚构和非虚构作品)却存在了半个多世纪,他对小说这门艺术的思考也差不多同样漫长,若加上父亲对他的早年启蒙,则可以说他的一生都在追问“小说是什么”以及“小说家何为”的氛围当中。他很可能同意昆德拉关于小说家的部分定义:一个发现者,但可能对后半部分有所保留:对存在的揭示者。证据是,他一生都在观察、游荡,但与其说他想揭示什么未知的存在,不如说他一直在试图发现自我。

身份

谈论奈保尔的作品,离不开他复杂多元的身份:印度移民后裔、中美洲某岛国出生、英国牛津大学毕业、虔诚的佛教徒……但在某些场合,他对这种所谓“身份认同”的解读不屑一顾。

V·S·奈保尔(V.S.Naipaul,1932.8.17-2018.8.11)出生于加勒比海岛国特立尼达和多巴哥的一个婆罗门家庭,他的外祖父在世纪之交的时候,作为一名契约佣工从印度迁居至此。他出生后跟随父母居住在当地的印度移民社区。奈保尔出生的那一天,他父亲成为一名英语记者,这在以后影响了他的人生理想。7岁的时候,奈保尔跟随家人搬到特立尼达和多巴哥的首都西班牙港,在当地的英语学校就读,逐渐接触了欧洲的思想文化,并以优异成绩被牛津大学录取。

在此前后他意识到了自己的多重身份:他出身高贵,他的家族属于婆罗门种姓,是印度社会的第一等级;但他却在一个非常偏远的英属殖民地出生,那里落后而且闭塞;他考入牛津大学,却遭受了各种歧视(殖民地的地域歧视、印度裔的种族歧视等等),这使他对本来顺理成章的学术生涯并不感兴趣;他的家族对于信仰也并不强烈,父亲灌输给他的更多是欧洲文艺复兴之后的启蒙思想。

他曾经说:“一位作家的半生工作……就是发现他的主题。而我的问题在于我的一生有太多变迁,充满了动荡和迁徙。从外祖母位于印度乡间的宅邸,那里的仪式与社会生活仍然接近印度乡村;到黑人的西班牙港和它的街道生活,还有与前两者形成强烈反差的殖民地英文学校(女王皇家学院)的有序生活;再到牛津、伦敦和BBC的自由撰稿人写作室。若要谈及我试图踏上作家征程的努力,我不知道该把目光投向何处。”

总之,他在牛津大学这个世界上最文明的地方似乎并沒有找到身份认同。特立尼达也不是他的乡愁。多年以后在诺贝尔颁奖典礼上致辞时,他甚至都没提到他的出生地。印度就更不是了,对他来说,印度“从来就不是一个有形的世界,因而从来不是一个真实的世界,它远离特立尼达,是个存在于虚空之中、没有具体历史的国度”。

尽管后来他三度考察印度并写了关于印度的三部曲,但他声明:“我不为印度人写作,他们根本不读书。我的作品只能产生在一个文明自由的西方国家,不可能出自未开化的社会。”

奈保尔曾把类似印度这样一些处于过渡期的国家称为“半生不熟的社会”。

他也去过非洲的很多地方。人们期待他能够代言那些曾经被西方压迫的地方,结果发现,他更像一个欧洲中心主义者,他不遗余力地揭露那些地方的原始、愚昧和落后。有些左翼人士甚至把他称为“前殖民地的背叛者”,其中以爱德华·萨义德最为典型,萨义德批评他的有关伊斯兰教的文字“不仅带有侮辱性,而且愚蠢”。

他自始至终是个漂泊者。他的一生似乎都在寻找某种目的地。他到处旅行:从特立尼达到伦敦,从欧洲到亚非拉……或许只是为了解开他早期作品中的所谓“抵达之谜”。

旅行

或许出于对无根的焦虑,以及看出了故乡的不确定性,奈保尔对旅行有特殊的偏爱。

在《大河湾》的序中,他说:“此书故事背景是在非洲中部。动手写本书的时候,我对该地区知之甚少。……我到处旅行,可以说那时候我脑子里一团浆糊。可是等我真开始写的时候,旅行凌乱的本质却给我帮了忙。……我通过旅行理解我的观察。”

在这部小说里,故乡的幻灭是所有人的共同结局:萨林姆,马赫士,舒芭,神父惠斯曼斯,因达尔,雷蒙德。其他非洲人则周而复始地从建设到毁灭,从毁灭到建设,然后再到毁灭。这漂泊中的幻灭和虚无是共同的:“我的脑海里浮现出这个星球的远景,还有它上面的芸芸众生——他们迷失在时间和空间之中,却永不停息地奔波劳碌,可怕的劳碌,无谓的劳碌。”

除了虚构性的小说之外,他的旅行还给他带来了若干非虚构作品,其中最著名的是关于印度的三部曲(《幽暗国度:记忆与现实交错的印度》、《印度:受伤的文明》、《印度:百万叛变的今天》)。

出版商将它们定义为“游记”,但其实是一个很滑稽的分类。若是在古代,在没有小说的时代,主要的叙事作品其实就是“游记”:观察和叙述你从前不知道的世界。小说的鼻祖其实就是“游记”。作为现代小说的发源地,“日不落帝国”的主要叙事作品除了戏剧,更契合时代的就是各种游记或以游记形式虚构的“小说”了。在这个意义上,奈保尔其实是越写越回到了不列颠的叙事传统:以发现代替虚构。

然而不同在于:奈保尔的发现是以他多变的身份为视角的。他时而是特立尼达人,时而是英国人,时而是个印度后裔……他的复杂的身份也给了他很好的掩护,使他得以从容地走遍世界各地,包括非洲。

中世纪乃至文艺复兴小说的面貌大多是旅行小说。在旅行当中,确证以及成长。奈保尔有所不同:他的心智的成长在牛津大学已经完成。他去旅行,但不会被轻易改变。他也不会特别依赖于外在世界的经验。

据说,奈保尔去刚果只不过36小时,可是他每一个观察都不浪费,全写进了《大河湾》。

对于印度,他也并非完全依赖旅行见闻。请想象一下他就在印度移民区出生并长大,那么他似乎从来没有“离开”过印度。但他初到孟买,还是被一种不适所包围:

“我那两瓶已经打开的洋酒,被身穿白制服的海关人员没收了;他们召唤一位脸色阴郁、身穿蓝色制服的男士前来,‘当着我的面查封这两瓶酒。……待在孟买,挺累人的。天气闷热得让人透不过气来,整个人奄奄一息。磨蹭了几天,我终于下定决心去领回我那两瓶酒。”

是的,他第一次回到了他祖父祖母的故乡,可是,为了对抗这种不适,他仍然必须求助于那两瓶洋酒。我们在其后的叙述中感受到的,其实仍然是这种不适感的蔓延。

人们很少称回到故乡为“旅行”。但奈保尔的确是以一个格格不入者的身份三次来到印度的。这种真实,是基于他本人的在场。在所有的“游记”作品中,他都是第一人称。他在其中是一个“人物”,而不是“小说家”。这也解释了为什么看上去这种游记如此地像“虚构”的小说,却又如此地“真实”。

写作

在他那里,写作不是书斋式的工作,而是行吟。一条街,一个河湾,一个国度乃至一个大陆,都是他身体游荡的地理空间,和心灵翱翔的文学空间。敏锐的观察,穿透性的笔触,简练的语言,让旅行中的每一刻都可能变成文字。

在《大河湾》开头,奈保尔说:“世界如其所是。人微不足道,人听任自己微不足道,人在这世界上没有位置。”唯有写作才能从芸芸众生当中刻画出自己。它能帮助你在这个世界上找到自己的位置和角色,也能帮助你克服“黑暗之旅”。

在奈保尔看来,写作是件“高贵的事”,除了写作,他似乎一无所长。

他从11岁就想当个作家,23岁开始写作,25岁出版第一部作品,69岁,他获得了当今世界对文学的最高奖赏:诺贝尔文学奖。他这一生如此专注。他为此不惜一切。写作就是他的命。除了写作他没有别的事情可干,远离政客、资本家、娱乐业之类,专凭写作为生。

奈保尔是这样一个作家:他的作品一被读到,就好像似曾相识,然后若你同样是个写作者,你会情不自禁地模仿他。但其实他并没有创造什么。他对文学的贡献主要不在文法、修辞、结构这些传统要素上。他是福楼拜、康拉德、海明威的继承人。他首先是一个观察者,其次才是写作者。这么说其实也不太准确。他不仅是观察者,还是身在其中者。用一句现已不太时髦的话说,他是“身体写作者”。

在他那个年代(1950年代),西方小说的技艺正处于激烈变革当中。英语小说中的“公敌”詹姆斯·乔伊斯的实验写法遭到很多人抵制。奈保尔也在其列,他宁愿回归小说这门手艺的最初,即狄更斯、福楼拜的“观察家”视角。

相比于虚构小说,他的非虚构作品数量占比很大,以至于他的读者除了传统文学爱好者之外,在新闻特稿界也有很多粉丝。但和“新新闻主义”不同,他毫不忌讳在他的“非虚构”作品中凸显自我身份。

人们一直排斥在写作中融入过多个人经验,因为那显得太不“专业”,就如福楼拜所说,作者应该隐藏在作品背后,就像上帝隐藏在大自然背后一样。但奈保尔不同。他的写作完全是身体性在场的。因此要求阅读和评论他的作品,也必须付出生命经验。阅读奈保尔,若不能伴以甚至付出自己的生命经验,而是像个苛刻的评论家或点评者,那么你不会从中得到什么收获。你还是你自己。奈保尔还是奈保尔。即使那些精英读者(比如作家)亦是如此。

2001年12月10日,奈保尔在瑞典斯德哥尔摩音乐厅接受瑞典国王卡尔·古斯塔夫颁发的诺贝尔文学奖

在这点上,他是一个不会“隐藏自己的作家”。不仅在作品之中,而且在作品之外。他饱受争议,到处得罪人,是出了名的毒舌,不仅得罪同行,甚至连自己的出版人都不在话下。在他看来,可能写作活动在写下最后一个标点符号之后就停止了,其他的都是跟写作无关的。

2014年8月14日,浙江杭州,奈保尔(中)和夫人与麦家合影

在私人生活领域特别是“性别政治”上,他也非常地“不正确”。他曾经在获得诺贝尔文学奖的致辞中让人大跌眼镜:居然谁都不感谢,只感谢妓女,因为“在婚姻危机期间追求其他女人太耗费时间”。

他一生只靠版税和奖金生活。他的作品从未改编成电影。

中國

他是公认被中国读者冷落的诺奖作家。事实上,早在获奖之前的1992年,他的早期作品短篇小说集《米格尔大街》就由花城出版社出版了,印数是1500册。如此少的印数,居然大部分还流落到旧书市场。他与中国读者乃至作家似乎不在同一个频道上。

但其实他的作品某种意义上才正是中国读者需要的。2001年之后,他的作品被迅速翻译出版。

诚如另一位论者所言,“中国读者对奈保尔的阅读,有些迟缓。他的写作在上世纪六七十年代达到高峰,他在文字中所透露出的对第三世界文明的观察,已经在国际上强烈讨论了几十年。但直到2001年,奈保尔获得诺贝尔文学奖之后,他才仿佛具有了‘某种资格,出现在中国读者眼前。”

2014年,奈保尔来到中国,和夫人一起参加上海书展,现场涌入一大群观众。但奈保尔状态不佳,他坐在轮椅上,吃力地组织着语言。这时中国读者所见到的奈保尔,已经不再是那个和爱德华·萨义德等批评家论战、有胆量在写作中我行我素的人。没有了傲慢、愤怒与犀利,他更像是一位静默不语的禅师,很多话语由他的现任夫人代言。

一些中国作家宣称,奈保尔有着“父亲”般的影响力。但他们谈论的可能只是技艺方面。而我觉得,奈保尔对中国作家的最大价值恰恰不是技艺,而是职业精神。那种奋不顾身、专心致志的在场(而不是去体验生活),那种抛弃体面的坦诚(而不是光鲜亮丽),那种不沾利益的态度(而不是俗务缠身)……都是值得中国作家首先学习的。

相比于奈保尔,我们的作家太会为人处事,太俗务缠身,太斤斤计较了,太懦弱、太势利、太虚荣、太不把作家这个职业当回事儿。他们时刻保持体面光鲜,待人接物滴水不漏,左右逢源,不发脾气,没有愤怒……他们可以跨界政商娱乐,将自己那一点点文字上的才华最大限度利益化。刻薄一点说,中国的很多所谓作家,其实都称不上职业作家,更像是业余作家。

而奈保尔,的确可以从职业精神上成为我们的“父亲”。