物联网无线网络干扰机制及对策研究

2018-08-22

章 毅 中国电信股份有限公司汕头分公司高级工程师

1 引言

随着物联网应用的兴起,将会有越来越多的隐私信息通过传感器进行传输。因此,必须对传感器节点之间的通信加以保护,以达到隐私保护安全的目的。由于无线多媒体传感器网络中承载着多媒体数据,这使其更容易遭受隐私安全攻击,因此在无线多媒体传感器网络的应用中,无线网络安全的通信机制是十分重要的。

机器与机器通信(Machine-to-Machine,M 2M)是实现物联网的必要手段,其对于移动通信的跨越式发展至关重要。M 2M也被表述为MTC,即Machine-type Communication。M 2M设备数量巨大,仅占用授权频段进行通信必然会占用大量蜂窝网的地址资源,同时大量设备的接入也会造成蜂窝网的堵塞,因此需要使用非授权频段进行通信。显然,非授权频段上M 2M通信面临的最大问题就是来自于同频段其他系统的干扰。因此,本文主要讨论了非授权频段上M 2M通信受到的干扰问题并从信道分配角度建立干扰避免算法,从而降低非授权频段M 2M通信的干扰。

目前,在物联网和物理链路层受到的干扰安全方面的研究主要有:

●针对静态高密度及低密度这两个典型M 2M应用场景,建立基于图论的信道分配最优化问题,分别通过遍历及贪婪搜索算法,得到使区域内总干扰最小的信道分配方式。

●基于每个终端用户的有效测量机制,提出了分布式端到端监测系统。

●针对传输层和物理链路层的干扰信号进行信号屏蔽(本文主要研究此类问题)。

2 无线电磁干扰的产生和屏蔽机制

无线电磁干扰(EM I)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EM I通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。电磁干扰EM I(Electromagnetic Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。

电磁干扰传播途径一般分为两种,即传导耦合方式和辐射耦合方式。任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输途径(或传输通道)。通常认为电磁干扰传输有两种方式,即传导传输方式和辐射传输方式。因此,从被干扰的敏感器来看,干扰耦合可分为传导耦合和辐射耦合两大类。传导传输必须在干扰源和敏感器之间有完整的电路连接,干扰信号沿着这个连接电路传递到敏感器,发生干扰现象。这个传输电路可包括导线,设备的导电构件供电电源、公共阻抗、接地平板、电阻、电感、电容和互感元件等。辐射传输是通过介质以电磁波的形式传播,干扰能量按电磁场的规律向周围空间发射。

常见的辐射耦合有3种:甲天线发射的电磁波被乙天线意外接受,称为天线对天线耦合;空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合;两根平行导线之间的高频信号感应,称为线对线的感应耦合。

电磁屏蔽是电磁兼容技术的主要措施之一。电磁屏蔽的技术原理,即用金属屏蔽材料将电磁干扰源封闭起来,使其外部电磁场强度低于允许值的一种措施;或用金属屏蔽材料将电磁敏感电路封闭起来,使其内部电磁场强度低于允许值的一种措施。

(1)静电屏蔽

用完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷,外侧出现与带电导体等量的正电荷。如果将金属屏蔽体接地,则外侧的正电荷将流人大地,外侧将不会有电场存在,即带正电导体的电场被屏蔽在金属屏蔽体内。

(2)交变电场屏蔽

为降低交变电场对敏感电路的耦合干扰电压,可以在于扰源和敏感电路之间设置导电性好的金属屏蔽体,并将金属屏蔽体接地。交变电场对敏感电路的耦合干扰电压大小取决于交变电场电压、耦合电容和金属屏蔽体接地电阻之积。只要设法使金属屏蔽体良好接地,就能使交变电场对敏感电路的耦合干扰电压变得很小。电场屏蔽以反射为主,因此屏蔽体的厚度不必过大,而以结构强度为主要考虑因素。

(3)交变磁场屏蔽

交变磁场屏蔽有高频和低频之分。低频磁场屏蔽是利用高磁导率的材料构成低磁阻通路,使大部分磁场被集中在屏蔽体内。屏蔽体的磁导率越高,厚度越大,磁阻越小,磁场屏蔽的效果越好。当然,要与设备的重量相协调。高频磁场的屏蔽是利用高电导率的材料产生的涡流反向磁场来抵消干扰磁场而实现的。

(4)交变电磁场屏蔽

一般采用电导率高的材料作屏蔽体,并将屏蔽体接地。它是利用屏蔽体在高频磁场的作用下产生反方向的涡流磁场与原磁场抵消而削弱高频磁场的干扰,又因屏蔽体接地而实现电场屏蔽。屏蔽体的厚度不必过大,而以趋肤深度和结构强度为主要考虑因素。

屏蔽体做好之后需要进行屏蔽效能检测。

目前,常用无线网络阻隔系统能够在一定距离内通过发送干扰信号,有效阻断指定网络信道内无线网络的通信,并同时保持预设网络信道的正常通信。在满足无线网络一定的通信要求的同时,提供了一种在无线网络环境下对涉密信息的可靠保护,常见设备如滤波器。

无线网络阻断系统跳过通讯协议直接对无线网络信道进行分析,并且通过信号干扰来达到阻断目的,因此能够满足高级别涉密场所的保密需要。其独到之处在于可以预设可信任信道,对可信任信道之外的无线网络信道进行电磁干扰,这种有选择性的阻断不仅可以杜绝被黑客攻击的可能性,同时还保留了与外界的通讯。

无线网络阻断系统从网络物理层的角度,在网络通讯协议之上对无线网络信号实施控制,而同类无线网络安全产品通常是通过对MAC地址及协议进行分析,检测是否有MAC地址伪装和泛洪拒绝服务攻击,监控和分析AP,识别假冒AP,从而达到防止泄密的目的。相比之下,线网络阻断系统更加具有安全性和可靠性,能够有效抵御网络攻击。

3 无线网络干扰排查机制

目前,直观衡量评估产生的指标有两种:

3.1 干扰指标

●RSSI:Received Signal Strength Indicator(反向接收信号强度指示)

接收信号强度指示(RSSI)定义为:接收宽带功率,包括在接收机脉冲成形滤波器定义的带宽内的热噪声和接收机产生的噪声。测量的参考点为UE的天线端口,即RSSI是在这个接收到Symbol内的所有信号(包括导频信号和数据信号、邻区干扰信号、噪音信号等)功率的平均值。

●NI:Noise Interference(反向干扰噪声)

系统上行检测到的干扰噪声,相对RSSI指标,NI指标是通过检测频谱的具体干扰噪声,能够更准确反映小区上行干扰状况。在主设备网管监测体系中,主要通过级干扰噪声、平均每RB干扰噪声等指标体现,超过-110dBm认为异常,超过-100dBm认为存在严重问题。该指标为最常用指标。

由于目前是商用网络,RSSI不能准确地反映反向干扰情况,评估干扰时RSSI仅作为参考指标,评估干扰主要以每RB的反向噪声干扰(NI)为依据。

干扰排查思路:

(1)首先排查系统内的干扰,其次考虑系统外的干扰。

(2)应先考虑工作频谱邻近频谱的已知通信系统的干扰,后再排查工作频谱远离物联网授权频谱的通信系统;最后,到未知的电器设备产生的干扰。了解所用系统频段邻近的频谱规划,了解该频谱过往被干扰的排查过程,以便借鉴。

(3)先排查受到较强干扰,且干扰持续存在的小区;最后排查干扰较弱,干扰不持续的小区。

(4)尽可能掌握干扰小区的多种特性,便于定位干扰源。

(5)获取被干扰基站的工程设计图纸,检查被干扰基站天线安装是否符合隔离度标准。

(6)获取被干扰基站周边的地理状况,检查是否是水面、峡谷等特殊环境。

3.2 干扰排查流程

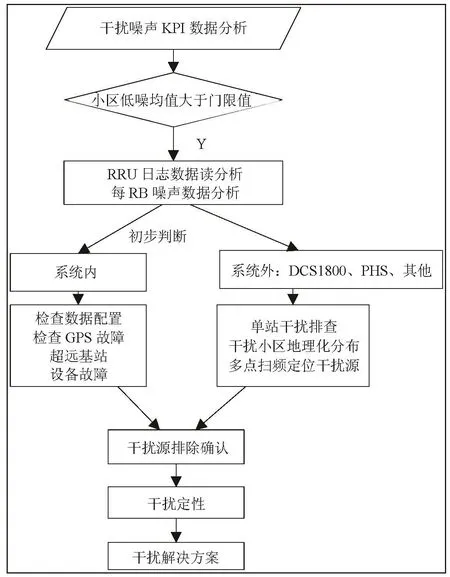

如图1所示,干扰排查流程详述如下:

(1)检查被干扰小区底噪数据,分析干扰特点

●分析带宽内受干扰的频域特性。查看是否部分被干扰,还是整个带宽内存在干扰。可以通过频谱扫描,即时查询NI噪声值,利于频率相关特性寻找干扰来源。

●分析受干扰小区时间周期特性。是否固定时刻出现干扰,还是时间连续性干扰,干扰强度是否随通常定义的话务忙闲时变化,白天与夜间的干扰程度是否存在变化。

●分析受干扰小区存在个别小区还是多个小区出现。如果多个小区存在干扰,可对比受干扰小区的NI噪声,与随时间变化关系,确认是否受同一干扰源。

(2)检查被干扰小区、基站的工作状态

排查受干扰小区是否存在设备故障,排除设备问题引起底噪数据异常。通过EMS网管查询各类告警,即RRU、GPS、天线通道告警等。寻找干扰严重的小区,排查天馈是否异常。

(3)区分系统内干扰与系统外干扰

关闭本FDD-LTE系统的部分站点,单独开启受干扰小区,在小区空载状况下,检查底噪情况;如果底噪恢复正常,可确定为系统内干扰。如果仍存在底噪升高的情况,则判定为系统外干扰。如果无法关闭本系统LTE小区,噪声NI分析,大致判断是否系统内干扰。

(4)系统内干扰排查方法

检查是否有GPS时钟异常基站,排查设备故障引起的底噪偏高。

如果不好确定施扰基站,则需要逐个关闭干扰来源方向上的基站,寻找具体的施扰基站。

图1 干扰排查流程

(5)系统外干扰排查方法

系统外干扰的排查主要结合排除干扰源与扫频定位干扰源的方法,从单站排查干扰源开始,逐渐扩大排查区域。

关闭基站小区的下行功率,使用扫频仪连接8木天线,扫频带宽设定为系统带宽的上下扩展15MHz内,观察系统带宽内外的噪声分布,查看有无邻频的大信号(可能带来阻塞干扰)。利用8木天线的定向接收特性,多个角度进行扫频,寻找最大干扰源方向;多个小区逐点扫频,定位干扰来源。

(6)采用排除法,在找到疑似干扰后,对干扰源进行消除确认

提请当地运营商,协调关闭干扰源,通常需要关闭干扰源电源,以查验系统干扰是否消除。如果不便于直接关闭干扰源,则可采用屏蔽物的方法,将干扰源使用电磁屏蔽材料遮盖;或将干扰源传播途径阻挡起来,检验干扰程度是否降低,直至确认干扰源。

(7)对干扰成因定性排查,搞清楚干扰类型,如阻塞干扰、杂散干扰、互调干扰等,制定相应的解决方案。

4 结束语

在无线网络中,媒介的广播、共享特性使其易于受到干扰性质的拒绝服务攻击,严重影响着网络的性能和安全。本文对物联网与运营商基站网络潜在危险进行分析,并从现网干扰排查机制进行了详细的总结,给出未来可能存在的干扰问题应对方法和思路。