内蒙古北山小红山岩组变形特征及地质意义

2018-08-22张兆琪潘永胜卫彦升段春森李奎芳

张兆琪, 潘永胜, 卫彦升, 段春森, 刘 畅, 李奎芳

(山西省地质调查院,太原 030001)

0 引言

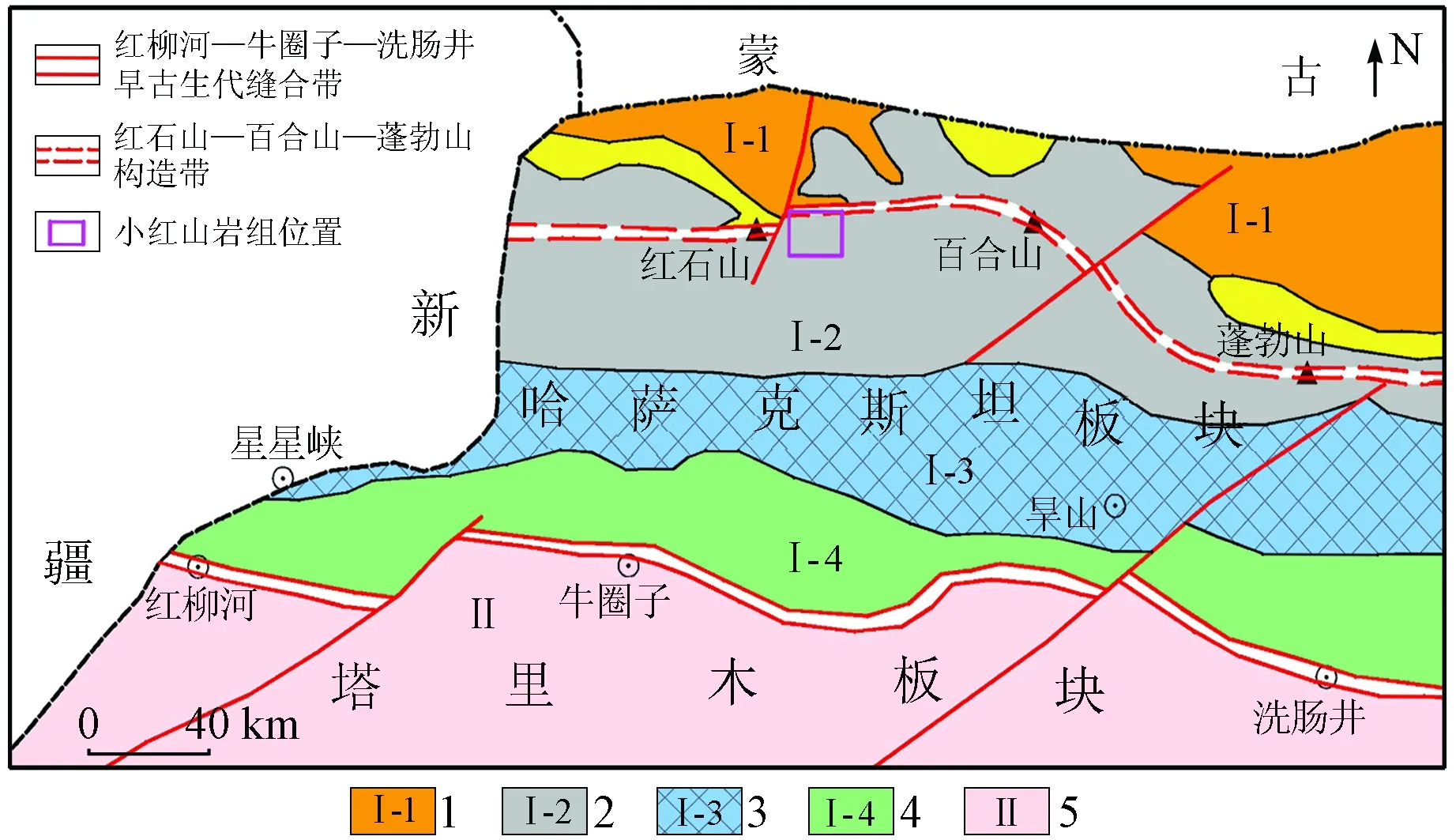

近年来在内蒙古自治区与甘肃省交界的北山地区,发现了丰富的矿产资源。随即开展了多项地质调查与研究,对北山造山带构造演化存在不同的认识,特别是对红石山—百合山—蓬勃山古生代构造带(蛇绿岩带)构造属性及形成时代等认识存在很大分歧[1-16]。通过“内蒙古1∶5万额勒斯图浑迪等幅区域地质矿产调查”项目,发现了大红山南出露一套变质基底,该套岩石无底无顶,变形变质强烈,分不出层序,故称之为小红山岩组。本文针对小红山岩组开展讨论,为红石山—百合山—蓬勃山古生代构造带(蛇绿岩带)的研究提供了新素材。

1 研究区概况

研究区地处内蒙古自治区与甘肃省交界的北山地区,哈萨克斯坦板块[17](马鬃山微陆块)北缘增生带上(图1)。区内古生代地层隶属于塔里木—南疆地层大区,中南天山—北天山地层区的觉罗塔格—黑鹰山地层分区。中新生代地层属天山地层区的北天山地层分区[18]。红石山—百合山—蓬勃山古生代构造带(蛇绿岩带)从区内通过。区内该构造带南、大红山东出露一套变质基底,无底无顶,被称为小红山岩组,是此次研究新厘定的地质体。该岩组为一套海相细碎屑岩夹中基性火山岩及磁铁石英岩组合,以含硅铁建造及变质基性火山岩为特征,变形变质强烈。

1.大南湖—雀儿山—狐狸山早古生代活动陆缘带; 2.雅满苏—红石山—黑鹰山晚古生代陆内裂谷带; 3.星星陕—明水—旱山地块; 4.公婆泉—东山七—山早古生代活动陆缘带; 5.敦煌微板块

2 地层特征

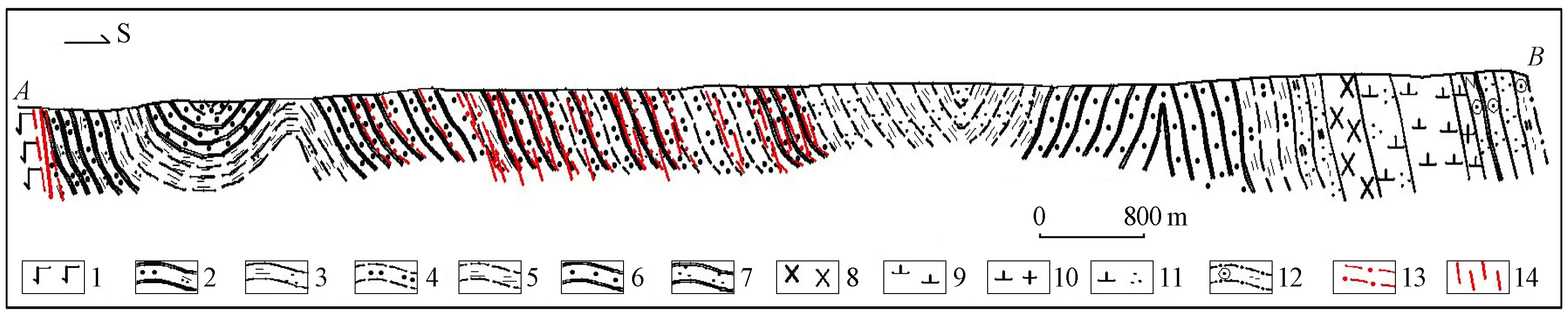

岩石组合主要为一套浅变质细碎屑岩夹少量硅质岩、变质基性火山岩组合。岩性为灰色、灰黑色变质细砂岩、变质粉砂岩、绢云千枚岩、粉砂质千枚岩、绢云母石英片岩、二云石英片岩夹深灰色含榴粉砂质千枚岩、灰黑色斜长角闪岩、灰绿色安山质糜棱岩、灰黑色磁铁石英岩及少量硅质岩等。其下部以发育斜长角闪岩、变质中基性火山岩及磁铁石英岩为特征,上部则主要为一套碎屑岩组合,二者无明显界线。野外宏观观测岩石变形强烈,普遍糜棱岩化,可见多期面理,经历多期次构造活动,发育大型塑性褶皱。上述各类中低级变质岩说明变质作用达到了高绿片岩—低角闪岩相。该组北部被上石炭统白山组角度不整合覆盖,南部被早泥盆世、晚石炭世侵入岩侵入(图2)。区内未见顶底,出露面积约140 km2,厚约2 890 m。

1.地质界线; 2.角度不整合界线; 3.岩性界线; 4.岩相界线; 5.线理; 6.含铁层; 7.玄武岩; 8.脆性断层; 9.韧性剪切带; 10.糜棱面理趋势线; 11.层理产状; 12.片理产状; 13.糜棱面理产状; 14.流面理产状; 15.节理产状; 16.千枚理产状; 17.剖面位置; S3x.小红山岩组; C2b1.白山组一段; N2k.苦泉组; Qhal.全新统松散状冲积砂砾; γδzcC2.中粗粒花岗闪长岩; γδzxC2.中细粒花岗闪长岩; γδοzxC2.中细粒英云闪长岩; δοC2.石英闪长岩; ηγβzxC2.中细粒黑云二长花岗岩; γοzx C2.中细粒奥长花岗岩; γδxD1.细粒花岗闪长质糜棱岩; γπ.花岗斑岩脉; γδ.花岗闪长岩脉; ξπ.正长斑岩脉; ηοπ.石英二长斑岩脉; γδπ.花岗闪长斑岩脉; ηπ.二长斑岩脉; γ.花岗岩脉; ν.辉长岩脉; δ.闪长岩脉; πδ.斑状闪长岩脉; πηδο.石英二长闪长斑岩脉; δο.石英闪长岩脉

该套地层岩石组合横向变化较大,研究区西部小红山北一带,发育变质玄武岩及磁铁石英岩组合,且南部多以灰黑色斜长角闪岩为主,而北侧则以灰绿色安山质糜棱岩、玄武安山质糜棱岩为主; 研究区东部大红山南及其以东则以一套细碎屑岩为主,可见少量透镜状产出的变质中基性火山岩夹层和串珠状断续分布的薄层磁铁石英岩。横向上自东向西呈基性、中基性火山岩及磁铁石英岩组合减少、碎屑岩增多的趋势。

该套地层在研究区西南部大红山南一带,被早泥盆世细粒花岗闪长岩((399±3) Ma)、晚泥盆世花岗闪长岩脉((376±2.5) Ma)、早石炭世石英闪长岩((337±1) Ma)侵入,侵入岩中可见包体分布,限定该地层的上限为早泥盆世; 对该组中含榴长石石英岩先后取了3个样品进行碎屑锆石测年,分别获得碎屑锆石年龄为(464±2) Ma、(463.9±2.2) Ma和(436.5±1.4) Ma。综合分析确定该岩组时代为晚志留世[19]。

3 构造变形特征

根据小红山岩组及相邻地质体新生面理发育程度、交切关系、面理褶皱等因素,将小红山岩组所经受的变形分为4次: 野外小红山岩组先存面理(S1)非常发育,表明经历第一次构造运动; 这些先存面理(S1)被褶皱了,说明有第二次运动; 这些褶皱又被带状的剪切带改造,表明有第三次运动的叠加; 最后被脆性断层断开,说明有第四次运动。

3.1 第一次变形构造形迹

泥盆纪末期板块强烈俯冲,使小红山岩组受到顺层韧性剪切的作用。该构造形迹包括普遍发育一组透入性糜棱面理、片理或片麻理(S1)、近EW向的L构造岩和A型褶皱等。

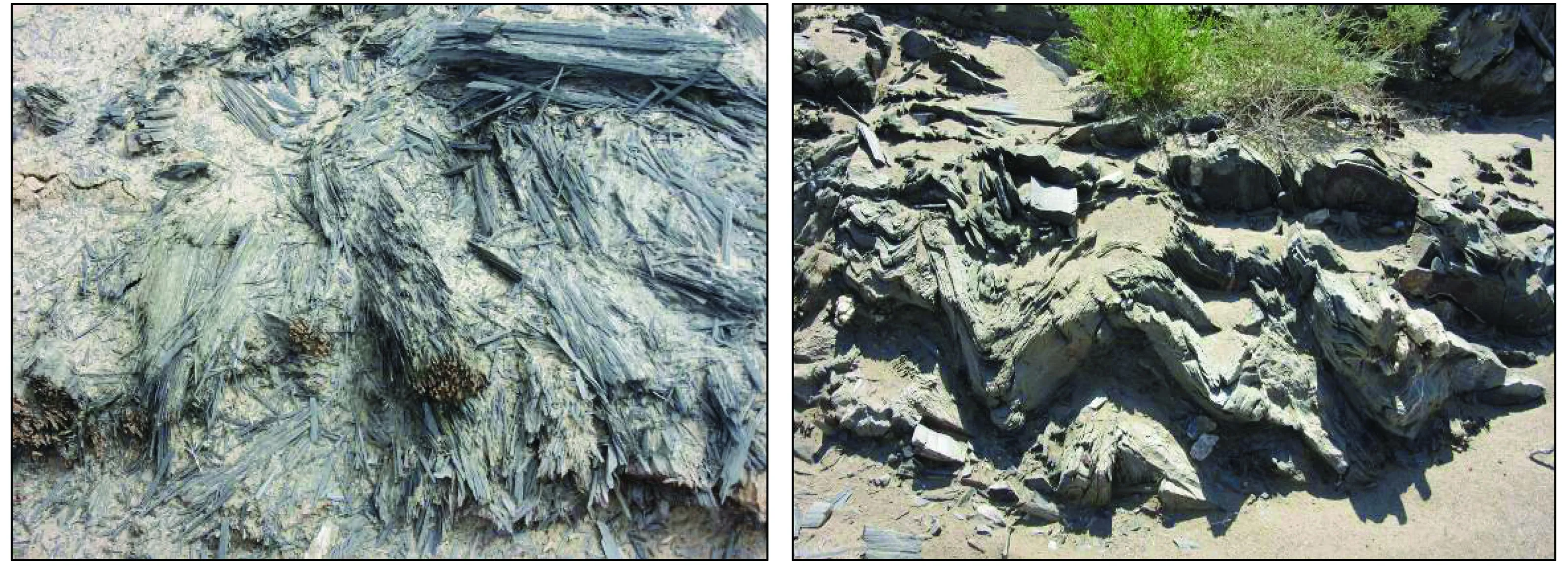

(1)片理(糜棱面理) S1。在野外露头尺度上,新生片理S1一般与层理S0基本一致。小红山岩组中大面积发育的片理和片麻理(糜棱面理)(图3)等都是此次运动的构造行迹。小红山岩组斜长角闪岩强片理化,并有浅色长英质脉体顺片理贯入。脉体发育微小褶皱,常表现为肠状褶皱、钩状褶皱等。

图3 小红山岩组中普遍发育的片理(糜棱面理)

(2)L构造岩。在全区都可见到石英砂岩、粉砂岩强烈定向,形成针状L构造岩(图4左)和杆状L构造岩,以及砂质糜棱岩、糜棱岩化砂岩、糜棱岩化粉砂岩等。构造岩基性火山岩及基性侵入岩中表现强烈,形成玄武质安山质糜棱岩、糜棱岩化辉长岩。这些糜棱岩矿物强烈定向排列。

图4 小红山岩组针状L构造岩(左)和石英岩小型褶皱(右)

(3)A型褶皱。此类小型褶皱全区可见。规模不大,仅为露头尺度。产在强韧性变形带中,褶皱枢纽与L构造岩中线理、A型线理等平行一致(图4右)。

L构造岩和A型线理的形成均与线状力[20]作用有关。当密集的、彼此平行的线状力作用于矿物或矿物集合体时,矿物或矿物集合体长轴平行于线状力的方向排列,所以A型线理代表力的作用方向。新生片理S1的形成与面状力作用有关。

3.2 第二次变形构造形迹

第二次变形构造形迹是石炭纪时期板块强烈俯冲阶段作用的产物。该期构造形迹以大规模褶皱构造为主,其影响范围大,但不均一。小红山岩组先存面理(S1)形成的褶皱较为紧闭,而在侵入岩中形成的褶皱较为开阔,这可能与岩石的均一性、能干性有关。

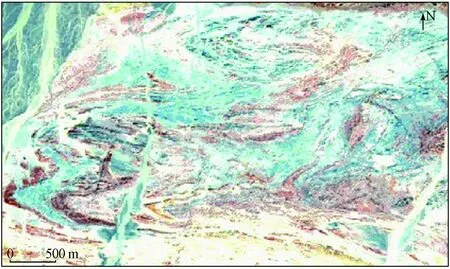

卫片影像反映小红山岩组褶皱比较清楚(图5),参与褶皱的面理为华力西早期形成的先成糜棱面理(大部分地区与层理一致),褶皱规模较大,单个褶皱长3 km,宽1~2 km,其轴向近EW向,褶皱西端为扬起端,枢纽产状80°~120°∠30°~40°。长 6~7 km,宽1.5~2.5 km。

褶皱南北分别被晚期的小红山韧性剪切带和大红山韧性剪切带分隔,西端延伸出图,东端被晚期断裂切割。褶皱平面上呈平卧的“M”形褶皱群落,受褶皱影响,中基性火山岩及磁铁石英岩多次重复出现(图2)。褶皱样式以轴面直立、对称为主。无论是背斜还是向斜(图6,图7)均能反映出此特点。

图5 卫片影像反映小红山岩组发生大规模褶皱

1.玄武安山岩; 2.粉砂质板岩+硅质板岩; 3.绢英片岩; 4.粉砂质千枚岩; 5.绢云千枚岩; 6.变质砂岩; 7.石英岩;8.辉长岩; 9.闪长岩; 10.花岗闪长岩; 11.石英闪长岩; 12.含榴二云母变粒岩; 13.糜棱岩化; 14.韧性强变形带

图7 小红山岩组片理褶皱

小型褶皱样式差异较大,也是因为不同岩性、不同能干性,形成的褶皱或开阔或紧闭。比如小红山岩组斜长角闪岩能干性强,形成的褶皱比较开阔。石英片岩能干性弱,形成的褶皱比较紧闭。石英岩能干性介于两者之间,形成的褶皱紧闭程度也介于两者之间。南部后期侵入体的侵入破坏了褶皱的完整性,但从残存的形迹分析,褶皱形态不规则,总体形成一复式的开阔褶皱,但其次级褶皱较为紧闭,轴向近EW向,轴面直立、对称为主。

3.3 第三次变形构造形迹

第三次变形构造普遍发育糜棱岩化作用,韧性变形强烈。主要形成不同规模、强弱各异的韧性剪切带。受该期构造的影响,在区内已确定2条规模较大的韧性剪切带。

3.3.1 大红山韧性剪切带

大红山韧性剪切带位于研究区中南部,EW向展布,长约26 km,宽0.4~1.1 km,向西延伸出图,向东被晚期NW向断裂截切而终止。该剪切带西部发育于小红山岩组中,宽300~500 m,剪切带明显错断了华力西中期形成的褶皱构造。东部发育于志留系小红山岩组与石炭系白山组之间,但受影响最大的地层为志留系小红山岩组含铁建造,少部分为石炭系白山组火山岩。剪切带岩石变形显著增强,向南北两侧减弱。带内岩石主要有千糜岩、安山质糜棱岩、长英质糜棱岩、糜棱岩化砂岩等。主糜棱面产状以170°~220° ∠60°~75°为主。带内矿物均表现出强烈的定向性,形成针状L构造岩和杆状L构造岩。多呈近EW向排列。构造岩以石英岩质糜棱岩为主,石英颗粒强烈定向。糜棱面理可见矿物拉伸线理,微小褶皱发育,常表现为肠状褶皱、钩状褶皱,新生长英质脉也发生褶皱。白山组火山岩受韧性剪切影响,形成安山质糜棱岩。拉伸线理、旋转碎斑等构造也较为常见,旋转碎斑核以长石斑晶为主,尾由重结晶的石英、长石、黑云母等微粒组成,以“σ”旋转碎斑较为常见。显微构造显示,石英具定向拉长、波状消光。常见石香肠构造、“δ” 旋转斑、“σ”旋转斑、不对称褶皱等。

3.3.2 小红山韧性剪切带

小红山韧性剪切带位于研究区的南部,平面上呈近EW—NW向弧形展布,长约17 km,宽0.3~1.5 km不等。该带向西延伸出图,向南东延伸糜棱岩化作用减弱,并被第四系覆盖。主糜棱面理倾向北或北西,倾角50°~80°。韧性剪切带北侧为小红山岩组、早泥盆世细粒变质花岗闪长岩,南侧为晚石炭世黑云母二长花岗岩、奥长花岗岩、花岗闪长岩等。剪切带内岩石组合为英云闪长质糜棱岩、糜棱岩化英云闪长岩、糜棱岩化黑云母二长花岗岩、糜棱岩化黑云母花岗岩、长英质糜棱岩、斜长角闪质糜棱岩、长英质千糜岩等。糜棱面理发育一组矿物拉抻线理,线理倾伏角18°~35°。英云闪长质糜棱岩发育杆状L构造岩,闪长质糜棱岩中发育的糜棱面理及条带发生了褶皱,英云闪长质糜棱岩中发育矿物拉伸线理,黑云二长花岗质糜棱岩矿物定向排列,发育糜棱面理花岗质岩石,主要由碎斑和糜棱基质两部分组成,碎斑部分矿物颗粒相对粗大,矿物大小0.5~4.5 mm,长石呈透镜状、压扁状,石英呈拔丝状、条带状,碎斑内矿物有少量裂隙纹,裂隙纹内充填少量糜棱基质。基质成分以微—细粒长英糜棱质和鳞片状黑云母为主,矿物大小0.02~0.5 mm,多数为0.05~0.2 mm ,黑云母呈现细条纹状或压力影,显示流动构造特征。

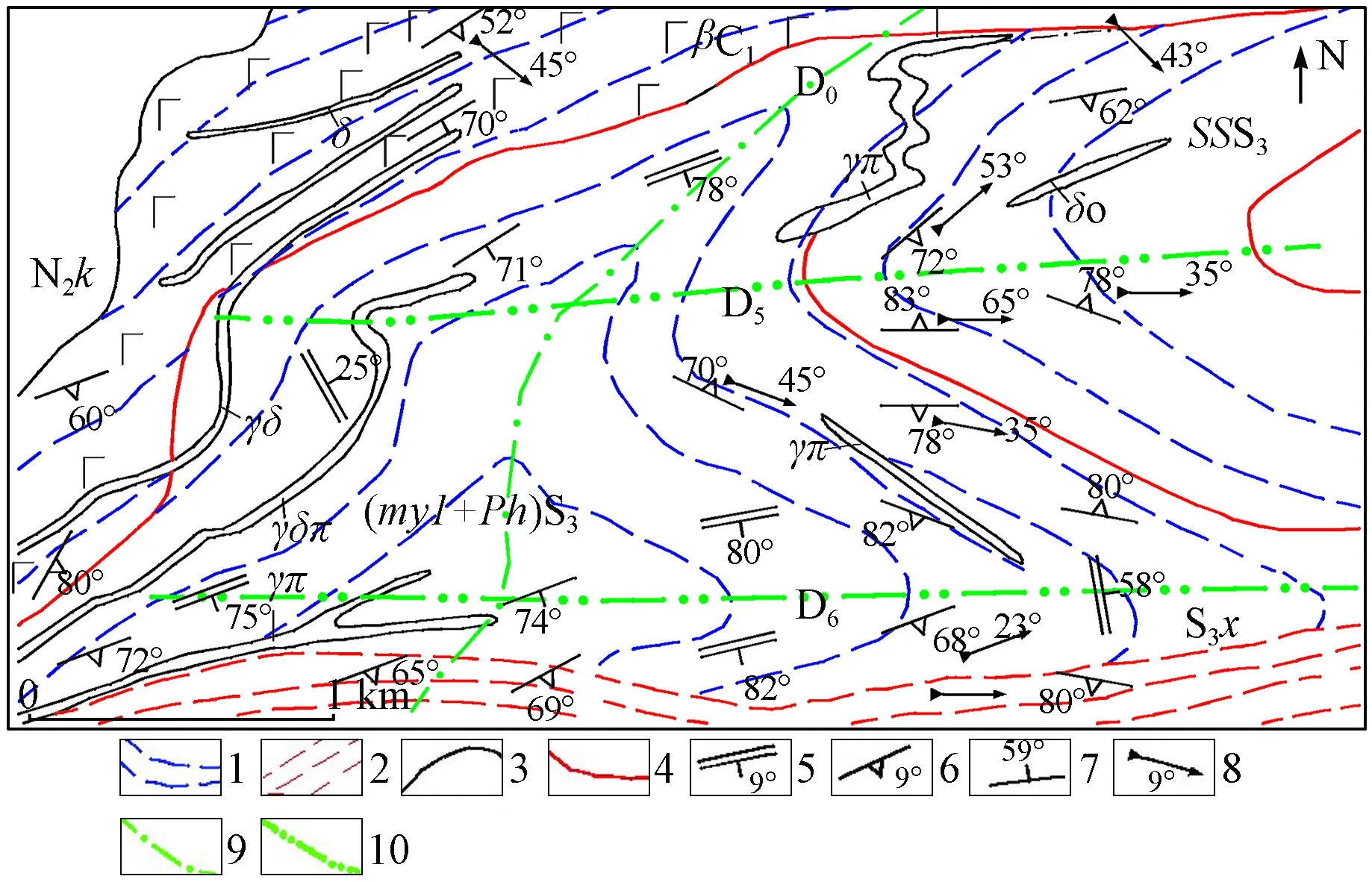

需要特别注意的是,在红山铁矿北侧发现糜棱面理(S1)2期褶皱的叠加(图8)。早期褶皱D0,枢纽方向NE30°走向,被晚期EW走向D5、D6褶皱叠加改造。西边2条花岗闪长岩脉也随之发生褶皱。

1.糜棱面理趋势线; 2.韧性剪切带; 3.岩性界线; 4.混杂带内部界线; 5.片理; 6.糜棱面理产状; 7.层理; 8.线理; 9.一期褶皱枢纽(D0); 10.二期褶皱枢纽(D5、D6); S3x.小红山岩组; N2k.苦泉组; (myl+Ph)S3.强片理化糜棱岩+千枚岩; SSS3.强片理化砂岩; βC1.变玄武岩; γπ.花岗斑岩脉; δo.石英闪长岩脉; γδ.花岗闪长岩脉; γδπ.花岗闪长斑岩脉; δ.闪长岩脉

3.4 第四次变形构造形迹

此次变形以脆性变形为主,发育多条脆性断层,其中以大红山山前断裂带为代表。大红山山前断裂带横贯研究区东西,长约41 km。主断裂北侧主体为石炭系地质体,南侧主体为志留系小红山岩组。主断裂两侧地质体在20 m范围内强变形,而后向两侧减弱。带内岩石主要有千糜岩、安山质糜棱岩、长英质糜棱岩、糜棱岩化砂岩等破碎角砾。断裂西段表现为脆性特征,断裂北侧为具有块状构造的白山组安山岩,断裂南侧为糜棱岩化的小红山岩组。断裂通过处发育冲沟等负地形,断面特征不清; 断裂中段断面清楚,断面产状为168°∠66°; 断裂南侧岩性为小红山岩组安山质糜棱岩(图9),糜棱面理产状为157°∠63°,北侧岩性为白山组糜棱岩化安山岩,层理产状为330°∠35°,劈理产状为155°∠73°,两期面理的产状为315°∠73°和2°∠75°; 断裂东段表现为脆韧性特征,主断裂两侧具有宽10~30 m的糜棱岩化带,北侧为绿条山组糜棱岩化砂岩,南侧为圆锥山组糜棱岩化玄武安山岩,断面产状为145°∠56°。这些构造行迹的动力学、运动学特征相匹配,显示华力西期构造变形十分强烈。

S3x.小红山岩组; C2b.白山组

4 地质意义

1∶20万红石山幅[21]将小红山岩组划归为石炭系白山群上亚群。但在《内蒙古自治区岩石地层》[18]中,将白山组定义为一套火山岩的岩石组合。研究区内小红山岩组中虽然含基性火山岩,但含量较少,且呈夹层产出,故不能定为白山组。1∶25万红宝石幅[22]将小红山岩组划归为石炭系扫子山组,也同样与石炭系扫子山组原始定义不符。故本次调查新定为晚志留世小红山岩组,并对其构造变形特征进行了分析讨论。

(1)解决了研究区内原来的石炭系白山组岩性和变形、变质不统一的问题。以前大红山以北白山组岩性以火山岩为主,变形与变质很弱; 而大红山以南白山组岩性为一套海相细碎屑岩,夹中基性火山岩以及磁铁石英岩组合,且能分出4期变形和2期变质。

(2)确定了该地区最古老的地层是晚志留世,而且经历多期次变形变质。因为是年龄最老的填图单位,多期次的变形与变质在其中留有信息,所以对锆石的研究很重要。所得各组锆石年龄信息是建立构造演化序列的依据。

(3)该套地层紧邻或产于红石山—百合山—蓬勃山古生代构造带中,是研究北山造山带的热点地区之一。小红山岩组的确立及构造变形的研究,特别是小红山岩组多期次变形变质,证明了红石山—百合山—蓬勃山古生代构造带(蛇绿岩带)的存在,其形成时代也是构造带活动的下限,为北山地区早古生代的研究提供了新的实际素材。

(4)该套地层中所含硅铁建造也是进行铁矿勘查的有利地段。

5 结论

该岩组明显经历4次变形: 前3次变形为韧性变形,形成了透入性面理S1、大型褶皱、韧性剪切带等构造形迹; 后一次变形以脆性变形为特色,形成了较大规模的断层带。

(1)第一次构造变形,发生于泥盆纪末期板块强烈俯冲,小红山岩组受到顺层韧性剪切的作用。该构造形迹包括普遍发育一组透入性糜棱面理、片理或片麻理(S1)和发育近EW走向的L构造岩和A型褶皱等。L构造岩和A型线理均为线状力作用的结果。伴随此次变形发生了低角闪岩相区域变质作用。

(2)第二次构造变形,是石炭纪时期板块强烈俯冲阶段作用的产物,使小红山岩组先存面理(S1)发生褶皱。该期构造形迹以大规模褶皱构造为主,其影响范围大,但不均一。

(3)第三次构造变形,发生于早石炭世末期,区内进入陆弧碰撞阶段。普遍发育糜棱岩化作用,韧性变形强烈,主要形成不同规模、强弱各异的韧性剪切带。区内业已确定的2条规模较大的韧性剪切带为大红山韧性剪切带和小红山韧性剪切带。

(4)第四次构造变形以脆性变形为主,是早二叠世晚期强烈造山作用产物。发育多条脆性断层,以大红山山前断裂带为代表。

致谢: 参加项目工作的还有山西省地质调查院刘成如、武俊高、杨耀华、杨五宝高级工程师及吴仲华、闫涛、张超、李猛兴、王志强工程师等,以上成果是集体智慧结晶。文中英文摘要由山西省地质调查院王童工程师翻译,特此表示感谢。