论标准在民事裁判中的适用

2018-08-21蒋怡琴

蒋怡琴

摘 要:近年来,越来越多的法律将科学权威的标准融入条文之中,借以弥补法律在事实认定上的技术壁垒。一旦司法裁判所适用的法律条文中援引了标准,那么这些标准就成为判断行政处罚是否判处、刑法罪名是否成立等问题的权威判定基准。然而,法律与标准的融合也伴随着很多矛盾,并逐渐引发现有法律制度的“排异反应”。面对冲突,法官既要确保法律与标准融合的严格适用和一体遵行,又要防止标准适用的机械僵化和脱离实际,从而让标准与法律各司其职,共同发挥作用。

关 键 词:标准;法律;融合;民事裁判

中图分类号:D925.1 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2018)07-0109-13

随着社会分工的日益专业化和精细化,标准以其强大的科学技术支撑走向社会治理的核心舞台,并逐渐融入法律条文之中,为法律实施提供具体的、可操作性强的技术和经验支持。而一旦司法裁判所适用的法律条文中援引了标准,那么这些标准就成为判断惩罚性赔偿能否适用、行政处罚是否判处、刑法罪名是否成立等问题的权威判定基准。截至2018年5月6日,中国裁判文书网中提及“国家标准”的裁判文书达107,728份,提及“食品安全标准”的裁判文书达38,051份,可见标准适用之普遍。然而,标准与法律融合的过程也伴随很多矛盾、冲突,对标准的范围和效力认识不一、过分依赖标准等问题日益凸显,并逐渐引发现有法律制度的“排异反应”。站在法律与标准汇流的闸口,法官需要明确开放多大的流量,让诸多具备公法属性、强制特征的標准注入私法,从而使标准与法律各司其职,共同发挥作用。本文将全面审视标准与法律的融合对民事裁判产生的现实影响,进一步研究法官如何看待标准、适用标准。

一、标准与法律融合下的民事裁判困境

日常语境下的标准是指衡量人或事物的依据、准则。根据国家标准《标准化工作指南》(GB/T20000.1-2014)第5.3条的定义,标准是指“通过标准化活动,按照规定的程序经协商一致制定,为各种活动或其结果提供规则、指南或特性,供共同使用和重复使用的文件”。本文探讨的标准专指技术意义的范畴,并非一般语境下的标准,是指在社会自治推动下,由于其方案在技术上、科学上的合理性,由具有公信力的机构批准实施的有关科学、技术和实践经验的总结性文件。通过在法律条文中设置构成要件或转致条款,立法者将标准嵌入法律之中,使标准产生司法上的效力。虽然越来越多的标准被法律吸纳,但是,由于本质属性差异、条文逻辑缺陷等原因,标准与法律的融合始终面临诸多体系壁垒和价值冲突。笔者通过观察300余份涉及标准的民事裁判文书,走访、调查多家法院,发现标准与法律的融合的确对司法裁判产生了较大影响,法官在如何确定标准的范围及其效力,如何处理标准与诉讼程序、法律事实、法官自由裁量权及法律条文之间的关系等方面存在着一些普遍性的问题,甚至有同案不同判的情况,具体来说有以下几个方面:

第一,法官如何选定标准存在困难。目前,我国的标准数量众多、涉及行业领域广泛、效力层次不一。如以效力作区分,标准可分为:强制性标准、推荐性标准。以调整对象作区分,标准可分为:环境质量标准、工程建设标准、气象标准等。以制定主体作区分,标准可分为:国家标准、地方标准、行业标准、企业标准等。据统计,我国现有国家标准32,842项,备案行业标准54,148项,备案地方标准29,916项,备案企业标准超过100万项。[1]没有以标准命名的技术规范更多,这些技术规范是否属于标准也没有明确的规定。由于标准的多样性,加之很多法律采用模糊的援引方式,导致法官在选定标准上非常困难。如我国法律并没有直接定义什么是食品安全标准,那么行政部门的相关规定、复函能否作为标准?以卫生部发布的《关于批准玛咖粉作为新资源食品的公告》(2011年第13号)为例,该公告批准玛咖粉作为新资源食品,但同时说明了食用量应小于等于25克/天,婴幼儿、哺乳期妇女、孕妇不宜食用,并要求食品的标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。据此,有的法院判决将这个卫生部的公告视为食品安全标准,未按公告标示玛咖食用限量,属于违反食品安全标准,进而适用十倍惩罚性赔偿;①有的法院判决仅认可与食品安全有关的国家强制标准为食品安全标准,该公告不属于食品安全标准,故消费者索赔十倍不予支持。②通过汇总对比大量案例可以发现,对标准的概念、内容、范围认识不清,很容易导致裁判中出现标准泛化或标准限缩化的问题,从而直接影响判决结果。

第二,标准的规范效力认定存在混乱。首先,标准与法律都具有规范效力,但两者的规范效力不同。法律的规范效力在于法的约束力及由国家保障实施的强制力。标准则具有科学、技术层面的规范效力,而非外在强制力量的结果。所以即使是同样的术语,在法律与标准中的语义可能完全不同,如“应当”“必须”与“不得”等用语,在法律上意味着法定权利义务,而在标准上则意味着技术上的要求,并不等于强制性的权利义务安排。这种效力的细微差异,导致裁判时很难拿捏。其次,标准的强制效力只有由《标准化法》及其他法律赋予才能实现转化,这种转化使得标准规范效用的认定更加复杂。因为不同法律赋予同一标准的强制效力可能不同,同一法律赋予不同标准的强制效力也可能不同。如根据《标准化法》第2条,强制性标准包括国家标准、行业标准,企业标准不属于强制性标准。①《食品安全法》第三章食品安全标准专章说明了食品安全标准是强制执行标准,但全章仅论述了国家标准和地方标准,并未提及行业标准。那么,对属于强制性标准的食品安全标准是否包括行业标准,实践中莫衷一是,没有定论。而《武器装备质量管理条例》第5条却将效力更低的企业标准纳入了应当强制执行的范围。②还有人提出法律规定及企业声明应当执行的企业标准可转化为强制性标准,也有人认为即使是声明执行的企业标准仍不是强制性标准。再次,标准内具体条款的规范效力、强度也存在不同。1999年国家质量技术监督局制定《〈关于对强制性标准实行条文强制的若干规定〉的编制说明》(以下简称《编制说明》)时就提出了标准强制范围过宽,强制内容不合理等问题。标准中甚至很多强制性标准的文本中存在大量为提高效率、统一生产的非强制性琐碎条款,如营养成分应按要求标示修约间隔,配料应按加入量递减排列,发酵酒应标示“过量饮酒有害健康”等等,它们与法律上的权利义务毫无关系。③这些非强制性条款原本仅具有技术规范效力,但却通过法律的融合获得了杀伐决断的强制效力,违反这些标准,可能直接导致合同撤销、适用惩罚性赔偿。④

第三,标准在诉讼中的法律地位并不明确。有些案件中,标准作为证据参与庭审举证质证程序,法官在判决中将标准作为法院查明的事实予以阐述;有些案件中,未经庭审审查,法官直接将标准作为规范性文件甚至法律进行援引,在本院认为部分予以引用;有些判决则回避这一问题,完全不在判决中体现适用的标准;有些判决则将司法鉴定程序中适用的标准与被法律融合的标准等同视之。有学者提出,标准属于证据,是否符合标准可作为裁判中的法律事实加以援引。[2]有学者则认为,标准是特殊逻辑结构的法律形式,标准属于技术法规。那么,标准是证据吗?还是属于法律?是否需要在庭审中经过当事人的举证、质证程序?还是可直接在判决中引用,甚至作为裁判依据?法律界众说纷纭。

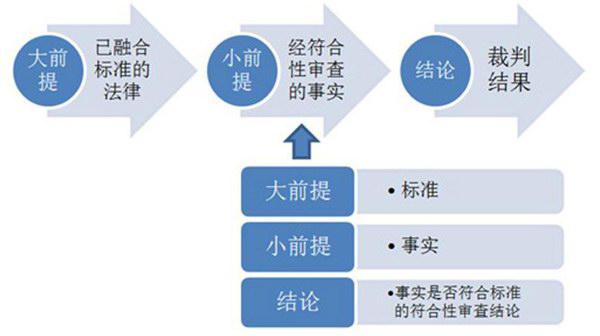

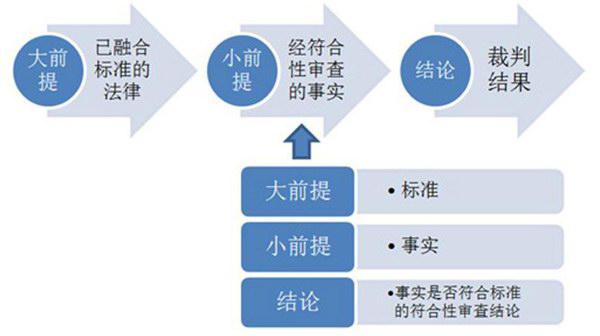

第四,标准的符合性审查存在技术负担。法律吸纳标准,原本希望法官从技术难题中“脱身”,以客观且极具可操作性的标准避开责任认定中的技术壁垒,但法律引入标准后并没有完全减轻法官的技术负担。因为规范的法律适用模式是以法律为大前提、事实为小前提并据此得出裁判结论的演绎推理,一旦标准嵌入法律,原本“大三段论”的法律推理就会增加“标准符合性审查”的“小三段论”推理,即以标准为大前提,事实为小前提,从而推导某一事实是否符合标准。这样的技术争议对法官的专业储备提出了更高的要求,如何进行标准的符合性审查显得相当困难。如食品安全标准《预包装食品标签通则》(GB7718-2011)第4.1.4.1条规定:“如果在食品标签或食品说明书上特别强调添加了或含有一种或多种有价值、有特性的配料或成分,应标示所强调配料或成分的添加量或在成品中的含量。”面对某同一品牌的橄榄玉米食用调和油未标示橄榄油含量的同样标签,不同判决的标准符合性审查思路迥异。有的法院判决认定该标签不构成对橄榄油的“特别强调”,未标示橄榄油含量不违反食品安全标准,故不判处十倍赔偿。①有的法院判决认为该标签对橄榄油进行了特别强调,未标示橄榄油含量违反食品安全标准,判处十倍赔偿。②

第五,弹性化的自由裁量空间被压缩。法律不是一键定制、毫无差错的机器,它不可能规范人们社会行为的所有方面,所以法律条文是抽象的、不断发展的。司法也不是自动售货机,法官适用法律时需要透过字面意思结合法理、原则、公共价值、社会政策等予以解构、推理。但标准和法律不同,它通过极其细致的技术规范尽最大努力还原制定者对客观世界的科学认知,文本解释空间小,非常机械。标准的融入必然压缩了法官自由裁量的空间,那些曾经需要法官进行个案裁量的弹性化概念,如违法性、产品缺陷、食品安全等,均被强行置换为完全客观化的标准。有些情形下,标准有助于排除法官对技术审查的主观误差,但有些情形下,反而给司法认定增加了负担。因为我国标准化建设并不完善,标准存在瑕疵、缺失、滞后、老化等诸多问题,很多标准之间互相冲突、抵牾。标准融入法律的联动方案使得很多僵硬的标准毫无保留地涌入法律,我们在立法技术上又并未给法律预留任何屏蔽的安全阀,一旦标准自身出现任何意外,法律将如“病毒感染”一般陷入瘫痪,曾经在法律条文中行走裕如的法律解释方法将寸步难行。[3]以在食品中添加灵芝、党参等中药材为例,结合我国《食品安全法》第38条和第148条的规定,③食品中不得添加药品,否则属于违反食品安全标准,应适用惩罚性赔偿,但食药同源的除外。由于中药材并非普通食品原料,中药材添加入普通食品的,审判实践中法官一般是根据我国相关行政部门发布的《既是食品又是药品的物品名单》《可用于保健食品的物品名单》以及其他具体规定来认定中药材的性质,但是这些食药同源的名单并不全面,很多在我国有着悠久食用传统的中药材如灵芝、党参并未纳入,相关行政部门对添加这些中药材也相当谨慎。2014年5月29日,国家卫生计生委办公厅还专门发函称灵芝、紫芝暂不宜作为普通食品。①因此,很多法院依据上述规定对于食品中添加灵芝、党参等中药材的,判处十倍赔偿。②但时隔不到四年,2018年4月27日,国家卫生健康委员会又发函称拟将灵芝、党参等中药材纳入食药同源的目录。③这意味着,对于灵芝、党参能否作为食药同源的中药材直接添加入普通食品,我国行政部门的态度已经明显发生转变,而这种转变将直接影响司法裁判。可以预见,未来此类案件的裁判结果将明显发生改变。

第六,标准与法律条文并不能完全兼容,很多法律引入标准的条文设计并不合理,对法律自身的结构和功能造成了影响,并直接影响裁判结果甚至导致利益严重失衡。如《合同法》第62条为合同质量约定不明的情况设置了判断条件,质量应首先符合国家标准、行业标准,没有这些标准,再按符合合同目的标准履行。④而国家标准、行业标准可能具有一定滞后性,也并非最优方案,如果产品符合国家标准、行业标准,就属于符合合同质量要求,那么即使产品存在缺陷,企业也可以此作为免责抗辩,这明显有違公平原则和合同自由原则。有些标准置换方案产生的逻辑问题可以通过修法、完善标准予以补正,但有些置换方案的根本性冲突将导致利益持续失衡,难以通过修法解决。如2009年《食品安全法》第96条规定的惩罚性赔偿就不以食品本身安全与否作为判定基准,只要违反食品安全标准,标签瑕疵也适用惩罚性赔偿。为解决标签瑕疵赔偿畸重的问题,2015年《食品安全法》第148条增加了例外规定,如果标签瑕疵既不影响食品安全也不会误导消费者,则不适用惩罚性赔偿。⑤然而据B市某区法院统计,2017年,95%以上索赔十倍的食品安全案件还是集中在标签瑕疵上,因为标签瑕疵容易识别,关于标签有大量的标准,企业稍有违反就很容易被打假人发现,而某些严重影响食品安全的质量问题却因没有标准规定无法适用惩罚性赔偿。如三聚氰胺、苏丹红等,之前国家标准《鲜乳卫生标准》并没有“污染物限量”的规定,因此在出现安全事故之前添加三聚氰胺不违反国家标准,无需适用惩罚性赔偿。直到2010年《食品安全国家标准:生乳》才增加了“污染物限量”的规定。目前,仍有很多质量问题因认识局限等原因尚来不及制定标准,如果严重的质量问题由于没有标准规定就不适用惩罚性赔偿,而轻微的标签瑕疵却可以普遍适用惩罚性赔偿,这将导致明显的利益失衡。

二、法律与标准融合之本质

目前,我国学术界对标准的研究多集中在强制性标准、产品标准上,割裂了标准的统一性。要解决法律与标准融合下的司法裁判困境,必须将标准作为一个整体概念与法律进行平行探讨,研究两者融合的形式、特点,明晰其内在的运行逻辑。

(一)法律与标准融合之形式

我国法律引入标准的方式主要分为以下情形:[4]第一类是“直接纳入标准”,指法律将标准的条文直接引入法律,纳入的标准直接产生法的规范效力,可以称为“采纳条款”。如我国《环境噪声污染防治法》将《城市区域环境噪声标准》《工业企业厂界噪声标准》引入法律附件,使标准的具体指标直接进入法律,并成为认定排放噪声行为是否违法的规范依据。这种融合的优点在于纳入的标准内容清晰,融合的体系、逻辑、效力在立法之初进行了充分的讨论,不易产生选定标准及效力的混乱。但此类法律立法难度较高,标准随着社会发展不断更新,对应的法律也需要不断修改,对法律的稳定性有影响。所以,此类融合形式较少。第二类是“直接援引标准”,指法律没有采纳标准的具体条文,但是直接援引某一项标准作为构成要件,可以称为“引致条款”。如《水污染防治法实施细则》第21条规定:“生活饮用水地表水源一级保护区内的水质,适用国家《地面水环境质量标准》Ⅱ类标准;二级保护区内的水质,适用国家《地面水环境质量标准》Ⅲ类标准。”法官可根据引致条款指引,直接适用所链接的标准,无需个案斟酌该标准的适用范围。这样指向的标准明确,法律可以保持稳定,标准又能不断更新以适应社会发展。但“引致条款”仍无法避免标准本身缺陷及与法律碰撞产生的逻辑、价值冲突。第三类是“间接指示标准”,指法律既没有直接采纳标准条文,也没有直接援引具体标准,而是概括指示了某一类标准,可以称为“转介条款”。我国大多数法律引入标准属于这种形式。法官需要通过“转介条款”的授权,斟酌选择标准适用。“转介条款”对标准的范围、具体适用及如何与法律价值适度调和等尚未做出明确考量,因此,“转介条款”既无法保证标准没有内容缺陷,也易产生技术负担和效力认定障碍。

(二)法律与标准融合之特征

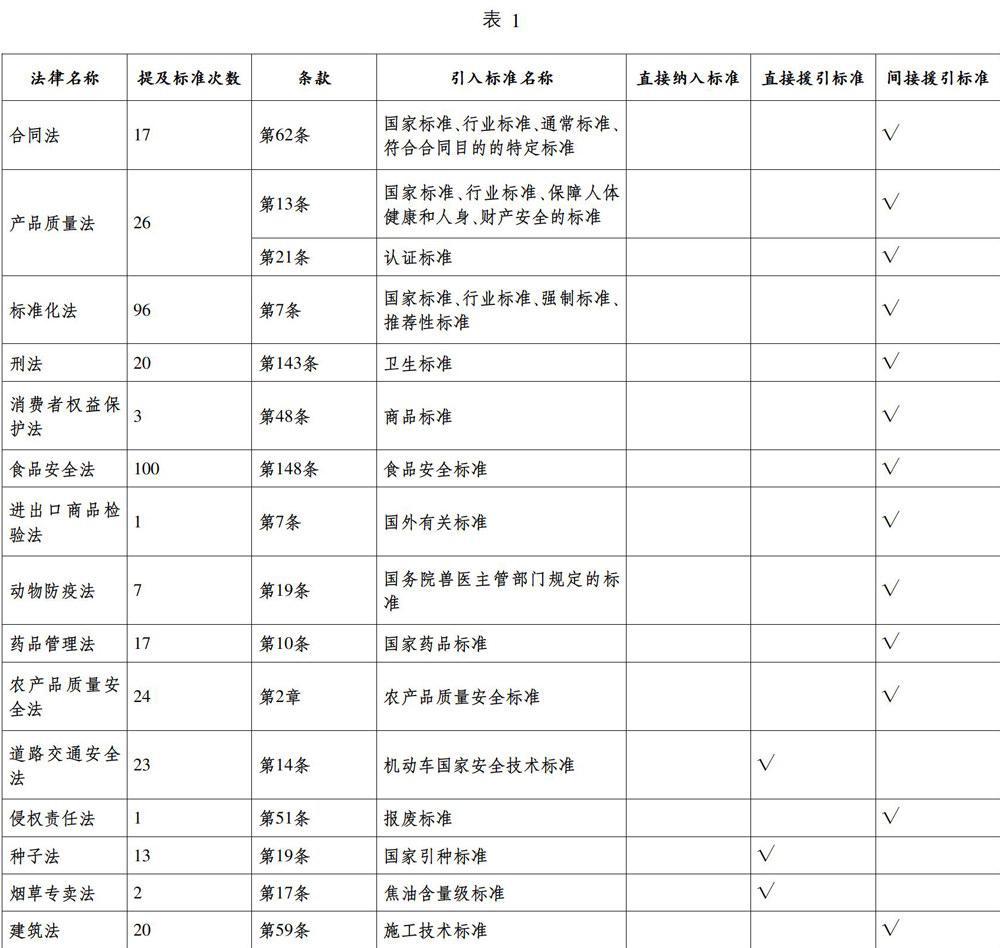

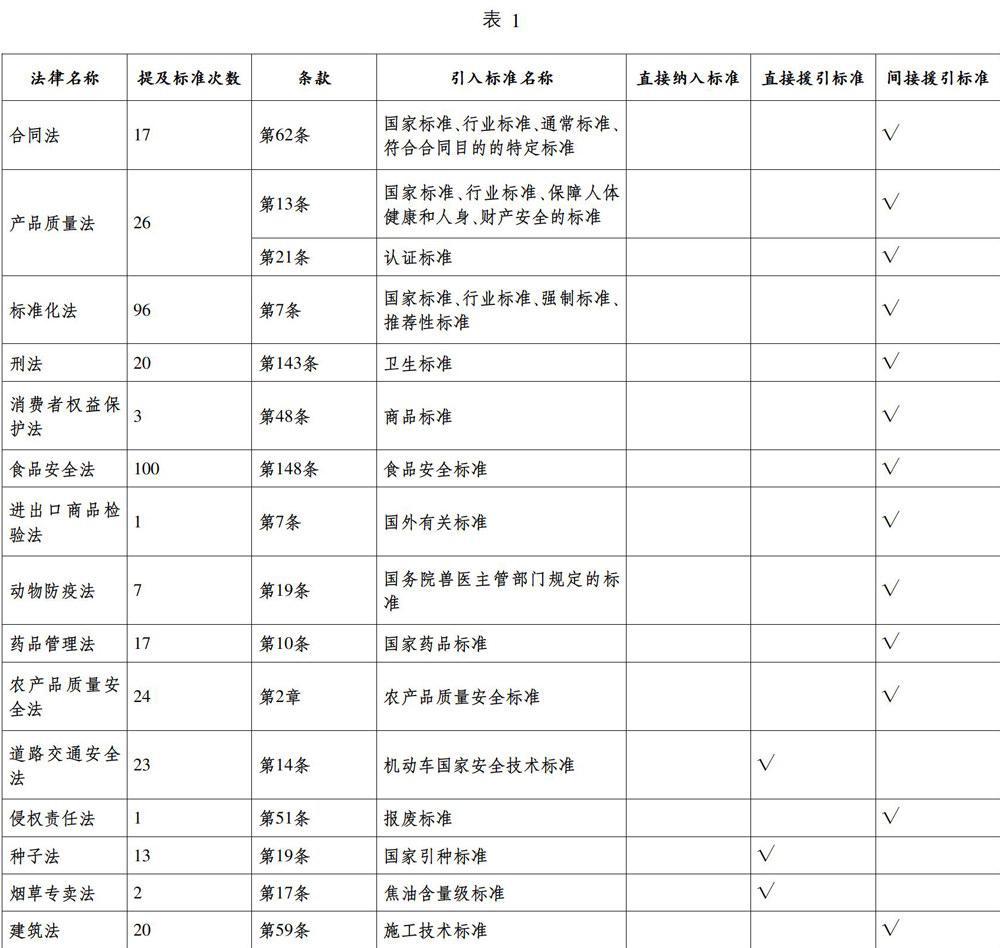

法律与标准的融合特点鲜明,直接影响标准在法律中的适用。首先,法律与标准的融合数量多、领域广。标准被法律融合的数量非常广泛,且以不同形式普遍分布在不同法律中。有学者统计,我国有112件法律文本提及“标准”,在这112件法律文本中,共检索出“标准”一词1089次,平均每件法律文本约9.72次。[5]以常见的“产品标准”为例,我国涉及“产品标准”的法律达15部,包括《合同法》《产品质量法》《食品安全法》《标准化法》《刑法》《消费者权益保护法》《进出口商品检疫法》《动物防疫法》《药品管理法》《农产品质量安全法》《道路交通安全法》《侵权责任法》《种子法》《烟草专卖法》《建筑法》。而这15部法律涉及的具体标准领域也很广泛,如《建筑法》中有建设工程质量标准、施工技术标准,《道路交通安全法》中有机动车国家安全技术标准,《药品管理法》中有国家药品标准(见表1)。大多数法律都有对应的不同标准,这必然对法官的裁判技术提出了更高的要求。

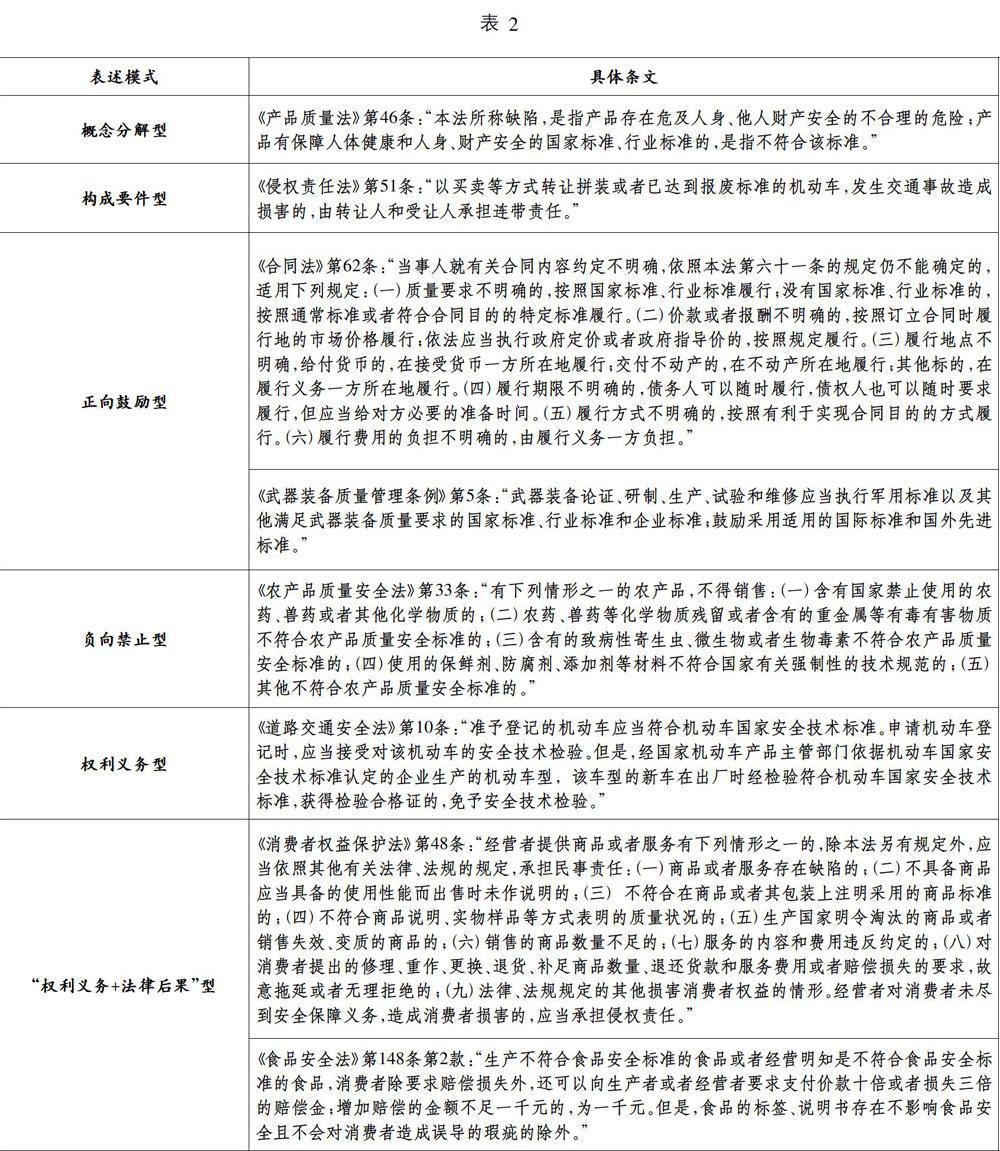

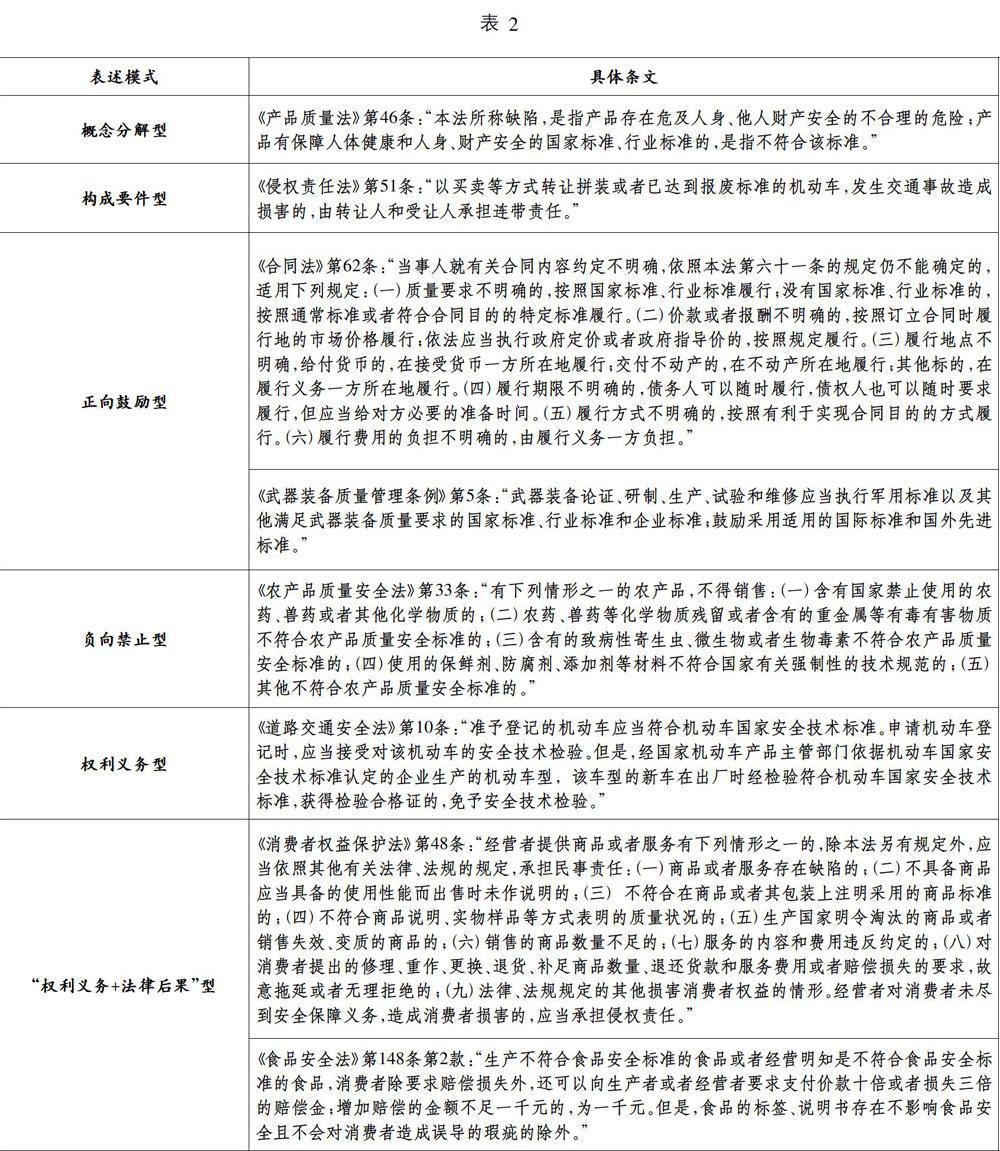

其次,法律融合标准的表述方式复杂多样。有的仅明确权利义务,有的是权利义务+法律后果;有概念分解的,有完善构成要件的;有正向鼓励的规定,也有负向禁止的规定。如《产品质量法》第46条的规定:“本法所称缺陷,是指产品存在危及人身、他人财产安全的不合理的危险;产品有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,是指不符合该标准。”这属于概念分解型表述。而《食品安全法》第148条第2款的規定则属于“权利义务+法律后果”型表述。从表述内容上看,很多集中在侵权、违约责任的违法性判断上,所涉技术问题广泛、复杂(见表2)。因此,个案中因融合产生的逻辑问题、价值冲突也就各不相同,难以统一规制。

再次,大多法律通过间接指示标准的形式融合标准。有些条文表述较清楚,基本能够查找到某一具体标准,如药品标准、报废标准,但很多法律条文表述非常笼统,对应的标准及内容并不明确,如国外有关标准、商品标准、食品安全标准。我国没有任何法律直接限定这些概念,大量间接指示标准的融合形式增加了法官寻找标准效力的难度,而且这些有关标准可能根本就尚未制定或内容不能满足要求。

(三)标准在诉讼中的法律地位

正如学者所言,“并没有定义标准的标准途径”。[6]关于标准在诉讼中法律地位,不论是在理论界还是实务界,一直争议很大。对于标准是否属于证据的争议,主要是源自于标准本身的证据效力。标准是人们主动选择予以实施的技术规范,是企业组织投产的依据,它为法院判定产品是否合格、标签是否存在瑕疵等事实提供重要参考。所以,标准应当作为证据提交进而证明法律事实,这是标准在司法活动中最低限度的效力体现。但当一项标准由私人领域走入公共视野成为大众行为准则甚至与法律融合产生强制效力时,标准不再单纯是证据。

对于标准是否构成法律事实的争议,标准发挥判定事实认定的基准作用,这是标准作为证据的推定效力的体现。司法活动通过抽象的法律规则涵摄具体的案件事实,标准将生活中繁杂事实类型化,一旦标准被法律嵌入,司法认定中即增加了“标准符合性审查”的“小三段论”推理,因此,标准对于构建法律事实至关重要,但标准的效力远不止于此。一个行为是违约还是侵权,违法还是犯罪,当罚还是不当罚,都需要标准一锤定音,这绝非司法证据或构建法律事实所能完整体现的。因此,标准是证据,可以用于推定法律事实,但必然还涉及到应然领域的效力评价。

那么,标准属于技术法规?支持标准属于技术法规的主要理由如下:第一,1979年《标准化管理条例》第18条规定:“标准一经发布,就是技术法规”。《编制说明》也强调了强制性标准相当于技术法规。在2001年的入世文件中,我国政府把强制性标准作为技术法规来处理。第二,法是调整人行为的社会规范,由国家强制力保证实施,强制性标准也有该实质特征,故强制性标准应纳入法的范畴。[7]但笔者认为,标准并不是技术法规,两者在制定主体、制定程序以及内容、效力均有较大差异。从制定上看,标准没有采用行政规章的制定、发布形式,采用某一标准是基于技术、经济优势,及被各方接受的广泛程度。[8]从内容上看,标准没有采用“行为模式+法律后果”的法规范模式,“应当”“不得”等条款体现的是技术要求,而非法定权利义务,且标准中包含太多非强制性条文,这些条文并不产生法的规范效力。从法的渊源说,依照我国《宪法》《立法法》,我国成文法渊源有宪法、法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章,不包含标准,标准不具备法规形态。从效力上看,1988年《标准化法》删除了《标准化管理条例》第18条的规定,我国也没有任何其他法律直接规定标准就是技术法规。对于强制性标准及法律融合的标准,其强制效力皆源自法律授权,而非标准本身。如果法律直接纳入标准,那么标准所指向的技术条文,自然获得了法律地位,无需再单独赋予标准法的地位。

在司法判断中,事实与规范的区分是一种基本划分,[9]但对于标准,事实与规范难以截然分开。标准原本仅关涉技术上的事实判断,但是它在得到法律、条例等确认后获得更高强度的规范效力,那么,鉴于强制性标准的制定依据和效力源自法律法规,标准是否属于规章以下的其他规范性文件?从广义上说,规范性文件是指具有规范性(即规定权利和义务)的、适用于不特定对象的各种文件,包括属于法律范畴的立法性文件和除此以外的由国家机关和其他团体、组织制定的具有约束力的非立法性文件。标准也规定权利义务,但并非外在强制力量的结果,而是基于其方案在科学技术上的合理性。由于法律的融合或授权使得标准产生了更高层次的法律效力,因此,标准也属于法律法规以外的其他规范性文件,但并不是所有标准都属于规范性文件,企业标准在尚未获得公认机构批准之前仅在企业内部施行,并不具有公示公信效力,也谈不上普遍约束力,故不属于规范性文件。总之,在诉讼过程中,标准既属于证据,也属于规范性文件,是典型的事实与规范相结合、诉讼证明和司法判断相结合的体现。

三、标准在民事裁判中的适用

法官如何适用标准,实质是探索法官应当在什么环节适用标准,如何制定适当的“标准流量”,从而避免标准侵害私法的价值。对此,笔者从程序规制和内容审查两个维度进行探讨。

(一)适用标准的程序规制

在确立了标准的证据效力和规范效力的基础上,对标准进行程序上的规制更加清晰。首先,标准应参与诉讼中的举证质证程序。标准符合性审查是事实认定的关键,标准的证据效力也要求其作为证据进行举证质证,只有经过完整的举证质证,才能防止技术问题成为司法无人之境。[10]因此,在诉讼中必须为标准设置举证质证程序,必要情形下可申请专家证人出庭接受询问,对技术指征进行司法鉴定,这样,法官才能在获得足够的信息后理性判定技术问题。考虑到标准的发布并非完全公示,尤其是地方标准、企业标准其本身并不具有普遍的规范效力,故仍应作为证据提交。对于国家标准、行业标准,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第9条,属于公共领域知悉的材料,可无需举证质证,直接在判决中引用。其次,标准应作为法律规范的构成要素参与司法裁量。只有正式的法律渊源,才可作为法院审理案件的根据。标准并不是法律渊源,不能直接作为法院审理案件的依据。有学者比照规章认为,规章可参照适用,那么标准也可“参照适用”。但“参照适用”没有强制适用效力,很多标准的司法效力绝非“参照适用”所能简单概括,其效力等级有时远高于规章。标准在法律中的规范效用主要体现在两方面:一是解释法律中的技术术语,如《产品质量法》对缺陷的定义;二是认定法律行为,如《侵权责任法》第51条。在直接纳入标准的情况下,标准的内容成为了法律的一部分,直接享有了法的规范效力。在直接指示标准情况下,标准的内容虽不属于法律条文的内容,但由于法律直接引致,标准的内容也实质成为了司法认定的构成要件,间接成为了裁判依据。在间接指示标准的融合情况下,虽然如何选择标准属于法官自由裁量范围,但在选定后,标准将参与法官的司法裁量,影响法官的事实推定和内心确认。因此,标准左右着法律内容的解释与认定,应作为法律规范构成要件的一部分或组成要素参与司法裁量。再次,标准应在裁判文书中严谨表达。基于标准的证据效力,除国家标准、行业标准等公共领域知悉的材料外,未经举证质证的标准,在裁判文书的事实查明部分、本院认为部分、判决主文部分均不应径直援引,只有经过庭审审查了真实性及效力,方可在文书的事实查明部分阐述标准。基于标准的规范效力,标准也不应在裁判文书的裁判依据中直接作为法律引用,而应在本院认为部分将法官糅杂了标准的司法判定内容予以充分阐述。当然,标准还可发挥技术优势,作为判决主文一部分,使给付义务的判项更加清晰具体。①

(二)适用标准的内容审查

司法公平的指针常在司法克制和司法衡平之间来回摆动。对于标准的内容审查,很多法官时常在形式审查和实质审查之间摇摆不定。但笔者认为,法官应坚持以司法克制为基本审查方式。所谓司法克制的审查方式是指法官要严格遵循法律的意志,对标准的审查和适用应尽可能地不渗入个人信仰、倾向。[11]第一,对标准范围及标准符合性审查,应坚持司法克制。科学技术的复杂性要求法官秉持节制的态度。标准背后的技术问题涉及很多高难度的未知事项,在广裹的技术领域,每个行业都有外人难以揣摩的术语、知识。法官受制于信息不足、统计样本不广泛、分析手段不科学等原因,想在短时间对深奥的技术问题进行消化和应用几乎是不可能的,也没有必要。面对法律和科技的绞结,法院很难肩负起对标准进行司法审查的重担。[12]法律与标准融合,就是为了解决法官的“不专业”,通过借助政府、行业协会等专业资源,确认对事实问题的技术判定,从而更加高效、公平地处理纠纷。因此,法官对标准范围及标准符合性审查,应坚持审慎、克制的形式审查,法官无需对标准背后的技术问题作实体判定,避免标准的范围无限扩大化或无限缩小化,否则任何相关的技术规范都可能成为标准,任何技术规范也都可能无法成为标准。如前述的卫生部公告,不符合标准制定发布形式,不应视为食品安全标准。第二,对标准的效力审查,应坚持司法克制。司法的界限要求法官恪守司法克制。司法权是有边界的,司法处理的是法律上的争讼,不应超越自身能力和权力范围。对标准的技术审查认定与评价,不是司法的专长。[13]标准从制订到实施都极具公法色彩,是多方、多重因素的博弈。法院不应借法律解释之名突破立法、行政机关的决策,否则就超越了司法的界限。如司法无权赋予企业标准强制效力,即使企业声明强制执行企业标准,也不是强制性标准,强制执行的食品安全标准也不应包括企业标准。如果将企业声明的标准视为强制性标准,可能导致企业根本不敢适用严于国家标准的企业标准,甚至降低企业标准,這将严重阻碍生产的发展和进步。

裁判是一個衡平的过程,法官必须时刻权衡逻辑与正义之间微妙的关系,既要维护司法克制的基本价值,又要防止机械主义。因此,法官在对待标准的内容审查上还应当适时引入价值、政策的司法衡量,能动地融入时代的特征,发挥衡平理念的补充作用。[14]第一,在标准存在缺陷的情形下运用衡平理念予以弥补。标准不是司法的不入之地,它有很多缺陷,很多标准在制定之初也未考虑对司法的影响。法官应防止因行政机关、行业协会的失误和权力滥用对公民权益造成损伤,如果完全回避实体审查,将使公民的权利受到侵害。[15]故适用标准时应考量标准的专业性,是否与诉争问题相符,颁行时间的久远程度,同样情形是否有行政处罚或决定等。我们不主张把社会政治、伦理道德、习惯等排斥在建基于社会事实的法律规范之外。第二,在法律条文存在漏洞的情况下运用衡平理念予以修复。正如休谟所言,法律是建立在主观的、多方面受幻想支配的道德感之上,没有绝对有效性。[16]法律与标准的融合也是不断试错、不断修正的过程。法官的职责在于做出符合公平正义的实体性终局判断,应避免墨守成规、胶柱鼓瑟。在明知融合条文已经产生逻辑漏洞的情况下不应再机械适用。法官可以通过法律解释重塑生涩的法律,灵活运用衡平理念,扩充法律与时俱进的活力。如2009年《食品安全法》虽未规定标签瑕疵不适用十倍赔偿,面对极其细微的标签瑕疵,法官可以做出更加符合公平正义的解读,如前述“修约间隔”等标准与食品安全几乎无关,就不应视为食品安全标准。第三,在利益明显失衡的情况下运用衡平理念予以调整。从法社会学角度看,标准对社会风险的规制是有限的。“安全阙值”并不存在,没有什么方法可以通过制定标准或其他途径将风险减为零,很难固定一个标准说符合该标准的产品就绝对安全。[17]标准的制定既受到时代认知的约束,也局限于经济、社会政策的考量,还要平衡正义、效率之间的利害分配,它订制的是一个义务人可接受的技术方案,是普遍性的、最低限度的一般控制,所以标准无法把握每个案件中的极端因素、个体特征,更无法隔离利益失衡的风险。所以标准是法官需要考虑的必要但绝非唯一因素,符合标准不能成为行为正当的绝对抗辩事由。如《产品质量法》第46条为产品缺陷设置了两个条件,即存在不合理的危险和违反国家标准或行业标准,但未明确两者的先后顺序。由于国家标准、行业标准本身就是一个较低限度的安全性能指标,无法绝对避免安全隐患。因此,符合这些产品标准并不意味着商品一定不存在危及人身财产安全的不合理危险,更不能因为符合标准而免除损害赔偿责任,如果产品存在不合理的危险和隐患,就应当承担相应的产品缺陷责任。这种司法衡平理念也为现在很多案例所确认,如“史海波、蔡建美诉黄荣刚、卢富强和中山市巨田电器卫厨有限公司案”。[18]所以,标准只是一个便于操作的判断违法行为成立的方法,符合标准并不能成为行为正当性的抗辩事由。

总之,法律与标准的融合是一把双刃剑,既能增强法律的科学性,又不可避免地会发生冲突。正如科塞所言:“冲突是一个激发器,它激发新的规范、规则和制度的建立。”[19]面对冲突,法官既要确保法律与标准融合的严格适用和一体遵行,又要防止司法适用的机械僵化和脱离实际,努力实现法律与标准真正的逻辑自洽与价值融合,为构建和谐有序的法治环境提供支撑。

【参考文献】

[1]马建堂,田世宏.国家标准化政策读本[M].国家行政学院出版社,2017.

[2]何鹰.强制性标准的法律地位——司法裁判中的表达[J].政法论坛,2010,(03).

[3]宋亚辉.食品安全标准的私法效力及其矫正[J].清华法学,2017,(02).

[4]柳经纬.标准与法律的融合[J].政法论坛,2016,(06).

[5]柳经纬,许林波.法律中的标准——以法律文本为分析对象[J].比较法研究,2018,(02).

[6]Samuel Krislov.How Nations Choose Standards and Standards Change Nations.University of Pittsburgh Press,1997.

[7]郭济环.论我国强制性标准与技术法规的关系[J].法制与经济,2009,(23).

[8]廖丽,程虹.法律与标准的契合模式研究——基于硬法与软法的视角及中国实践[J].中国软科学,2013,(07).

[9]龙涓,杨瑞.食品安全标准符合性的证明[J].人民司法,2016,(35).

[10]陈春生.核能利用与法之规制[M].台湾月旦出版社股份有限公司,1995.

[11]张榕.司法克制下的司法能动[J].现代法学,2008,(03).

[12]Yellin.Judicial Review and Unclear Power,Assessing the Risks of Nuclear Catastrophe,45 Geo,Wash.L,Rev.969(1977).

[13]吴英姿.司法的限度:在司法能动与司法克制之间[J].法学研究,2009,(05).

[14]王晓.论法律论证的立场:宽容的司法克制主义[J].法学论坛,2013,(02).

[15][17]宋华琳.制度能力与司法节制——论对技术标准的司法审查[J].当代法学,2008,(01).

[16]陈小文.程序正义的哲学基础[J].比较法研究,2003,(01).

[18]最高人民法院中国应用法学研究所编.人民法院案例选(第64辑)[M].人民法院出版社,2009.

[19](美)科塞.社会冲突的功能[M].孙立平等译.北京华夏出版社,1989.

On the Application of Standard in Civil Trial

Jiang Yiqin

Abstract:In recent years,more and more laws have incorporated the authoritative standards into the provisions to make up for the technical barriers in fact finding.Once the standards are quoted in the legal provisions applicable to the judiciary,these standards are the authoritative criteria for judging whether the administrative penalty is sentenced or whether the criminal charges are established.However,the integration of law and standards are also accompanied by many contradictions,and gradually found that there is a “rejection reaction” of the legal system. In the face of conflicts,judges should not only ensure the integration of law and standards is strictly applied and integrated,but also prevent the application of disengagement from practice,so that standards and laws have their respective roles and play a role together.

Key words:standard;law;integration;civil trial