电子音乐中的“腔式”及其特征

2018-08-21彭与周

彭与周

一

在最初以“采样”、“拼贴”(多见于法国具体音乐)和“润饰”、“变形”(多见于德国电子音乐)为主要技术的西方电子音乐中,常能见到这样的情况——在几个相互关联的音响材料中,有某个音响材料的发声过程会被刻意延长而得以突出,为增进这个“被延长”的音响之音乐性和趣味性,作曲家可能会用某些电子手段,对其施以平缓而线性的“音色润饰”或“音响变形”,从而使这个被刻意强调的发声过程,成为“几个相互关联的材料”中最易被听觉捕捉的部分,即:成为了其中的“主导音色”——这种对某一音响材料及其内部音色作变化(变形)处理,并选择性地在其前后辅以短小的“附加部分”,由此形成听觉上的“音响装饰”或“效果延长”,进而成为在某种程度上与中国传统音乐之“音腔”结构①沈洽:《音腔论》,《中央音乐学院学报》1982年第4期,第15-18页。外观相似的音响形态,或成为与传统音乐之“句法”功能相似的结构单位——这就是本文所指的西方电子音乐中的“腔式”(tunemode)。这种与中国传统音乐的“音腔”具有高度“外观”相似性的电子音乐“腔式”,不仅可以看成是电子音乐中的“句法结构单位”,还可成为电子音乐中的“句法结构模式”,也就是具有“细胞-主题性”功能的结构单元。

电子音乐“腔式”的出现并非偶然。它不仅是以拼贴和变形两种手段为基础对声音材料进行处理、组织、整合而成的音响性、结构性产物,也是和电子音乐的创作观念、思想风格、材料语言、技术设备等方面的特点及其发展变化过程相伴的。

我们知道,那种具有实验室性质的“严肃”电子音乐,源于上世纪40年代末和50年代初先后发生的法国具体音乐和德国电子音乐。出现较早的法国具体音乐,是人类面对乐音体系之外全新声音材料的首次探索性尝试,当然,今天看起来可说是很不成熟的:因为最初阶段的具体音乐实验缺乏足够的外部技术平台支撑(包括生产、制作、改变音色所需的各类技术设备及手段),难以在有限条件下充分展现其作品音响的技术性与艺术性;其次,面对所谓“具体的”非乐音材料,当时的作曲家(或实验者)都缺乏有效的处理技巧或可靠的把控手段,无论是材料处理还是乐思表达,都显得“缺少招数”而“力不从心”,故大都只能围绕磁带记录的客观声音作简单地组合、拼贴(或剪辑、重组),很难通过对声音材料的获取、处理、发展、组织,而进一步地提升作曲家的创作目的性、强化这类作品的音乐性。从第一批具体音乐产物,包括皮埃尔·舍费尔(Pierre Schaeffer,1911-1992)创作的《铁路练习曲》、《平底锅练习曲》、《旋转门练习曲》中就可感到,其中那些来自现实世界的真实声音,给听众带来的听觉印象是刺激而矛盾的:从细节上感受,一个个单独发出的真实声响都基于人们的生活经验或声音常识,并不是很难捕捉也不很难理解;但从大一些的段落乃至整体上感受,这些千奇百怪声音的连接组织方式或“对位”逻辑就显得“混乱”而陌生了。

但出人意料的是,这种在音响上与逻辑上与传统音乐作品“大相径庭”的具体音乐,其“声音材料”的组织手段和结果,有时却竟可以与西方传统音乐的“乐音材料”的组织过程“如出一辙”——简单地讲,如若有人想尝试模仿创作一首最初风格的具体音乐作品,只需“随意”打开一本“常规”乐谱为蓝本、把其中的“乐音”全部换成现实世界的真实“声音”即可——具体音乐最初阶段这些不成熟但有所意义的尝试表明,“照单全收”地沿用传统音乐的材料组织手段可以满足具体音乐的基本创作过程,但无法完全适应电子音乐这种新型音乐写作的更高要求。

相对于法国具体音乐而言,稍晚出现的德国电子音乐,可以看作是对具体音乐创作在观念上的一种反思、或在方法上的一种调整。德国电子音乐作曲家认为,电子音乐作品的创作者必须更多地介入或更深入地控制这类作品的写作/制作过程。这主要表现在两个方面:第一,德国电子音乐不再把从现实世界录制而来的真实声音简单作为其创作的声音素材,而是使用通过电子设备“创造”(或“生产”)出来的更为抽象的非现实“音响”;第二,德国电子音乐作品的音响材料组织、发展过程,不再满足于原始声音素材的纵横拼贴,而是尽可能地利用电子设备对音响素材及其声学频谱实行“干预”,以求“衍生变幻”出更多的音响形态。自此,那种可称作“腔式”的“细胞-主题性”结构单元便开始变得更加丰富多样。可以说,德国电子音乐作品更多是通过电子设备“制作”出来、而非是根据现实录音“剪辑”出来的。因此它能够直观地显示其所依赖的“生成”技术性,也能间接地显示其所包含的“合成”艺术性。加上音响素材的变形处理具有“与生俱来”的线性特点,可以使音乐的发展满足听觉所需的连续性和多样性,又能细致而有针对地保证音响材料发展的方向性和目的性,最终使作品的音乐性得到有效提升。

这样看来,这种以确保并提升音乐进程之目的性和音乐性为前提、以展现并强调作品音响状态之技术性和艺术性为目标的创作/制作模式便得以形成,电子音乐作曲家必须为声音和音响素材的产生、变形、发展、合成,探索各种可能的路径和可行的方式,再以此为基础对其进行拼贴、重组、整合、构建,进而形成电子音乐创作/制作的结构性组织模式。

二

电子音乐从上世纪80年代初进入中国音乐生活以来,经几代专业作曲家、理论家、教育家的共同努力,在短短几十年时间里取得了有目共睹的长足进步。虽然如此,不足却仍然存在——相对电子音乐创作遥遥领先的迅速发展与蓬勃展开,与之相关的记录、研究、归类、反思等基础性、技术性理论研究工作由于尚未起步或尚未形成规范,而显得相对滞后。仅从目前(主要是国内)以电子音乐作品分析为主要内容的学术论文来看,绝大部分论文的选题及其观察视角、分析方法、研究步骤、以及研究结论等,都反映出与传统音乐作品分析思维模式、操作模式、表述模式之间的较大相似性或同一性。初略观之,很多电子音乐作品的分析论文也都具有研究过程完整、操作步骤规范、论据翔实充分、结论无懈可击的形式特点;但都不同程度地忽略了一个重要的问题,即:传统音乐作品分析模式是建立在完备的作曲技术理论体系之上的——虽然“电子音乐也是音乐”,但我们不能在分析时忽视了因为“电子”因素所导致的“本质差异”。进一步思考,还可发现在电子音乐作品分析方案确立之前,还有一些“前提性问题”有待思考或解决:由于“电子”因素(其中包括观念的、风格的、设备的、方法的、语言的等诸多方面)的介入,给这种新的音乐类型相较于传统音乐带来了多少变化?哪些变化“暗示”(实际上是“明示”)着哪些传统音乐作品的分析方式已不能(直接地、完全地、简单照搬地)适用于、适应于、满足于这类新作品的音响性质或音乐本质?而与此同时,虽然由于“电子”因素的介入影响了电子音乐作品音响的创作、写作、制作,但其结果却依然能以“音乐”名之、能以“作品”名之?这种“称谓”的延续,是否“暗示”(实际上也是“明示”)着电子音乐作品和传统音乐作品之间也一定存在着某些内在的联系?

只有理清了这些问题,我们才能根据电子音乐与传统音乐因为在美学观念、技术平台、写作过程、以及音响结果等方面的差异与关联,在结合、借鉴传统音乐作品分析方式方法的基础上作相应、适度、合理的调整,进而构建一“套”(一“种”)适用于电子音乐及其新音响的技术理论方法体系,才能使人们对电子音乐作品的分析和结论能够更加符合电子音乐的实际!

因此,我们尝试性地引用“腔式”这一概念,其最低限度的期望,便是想以此提出一种符合电子音乐材料语言特性和音响实际的分析视角,以此为基础对电子音乐作品的材料及其结构开展分析——前面说过,“电子音乐也是音乐”,这是一个重要而不可否定的事实。因为只要是音乐,就无法回避其与语言一样的时间属性;和所有语言一样,音乐作品的语言创造或解读过程,也将遵循“元素-细节-局部-整体”这种关于时间艺术材料呈现的过程规律:加上音乐和文字都讲究“逐字逐句”地接受理解,这就使我们知道了可以选择从局部单位入手观察其内部的细节组织、并以局部观察为基础开展研究而扩及整体的路径方式。正因如此,“腔式”,作为电子音乐中的经过特别处理的、广泛存在的、具有“音响-结构性”意义和“细胞-主题性”意义的材料组织单元,是构成电子音乐作品最基础、最生动、最重要、也最具活力的电子音响细胞。可以说,分析一部电子音乐作品及其音响材料的逻辑过程,在某种意义上也就是选择一个或几个“腔式”为观察点,继而追踪作曲家对这些“腔式”作内部变形处理、作彼此关系整合、进而对全部“腔式”结构实现整体把控的过程。

当然,也可反过来思考,随着“腔式”概念的引入,也可以为电子音乐作品的创作,提出一种可资参考的材料处理方式、提出一套可供执行的音响组织模式(这就像申克尔的“自由作曲法”可以反过来成为一种分析方法,而这种透视性的分析方法也可以还原成作曲法一样)——我们再次强调,电子音乐也是音乐,而只要是音乐就无法回避其必须具有的艺术特性;和所有的艺术相同,音乐的审美或艺术评价,也必然依循从“整体-局部-细节-元素”的路线全面考量作品“表层-中层-内层-核心”的构思与设计。使用声音、音响这种抽象、复杂的材料进行音乐创作,在对保证和提升其音乐性、艺术性和技术性的总体设计中,考虑材料的局部组织是整体规划中不能忽略的重要环节。

三

以下集中讨论电子音乐腔式的分类及其内部构造与解析等问题。

(一)腔式结构分类

前文已经指出,电子音乐腔式的发生方式、音响形态与中国音乐的音腔相比,具有高度的“外观相似性”。而电子音乐作品中的腔式和中国音乐中的音腔一样,也是多姿多态、丰富多样的。如若借用并参照沈洽《音腔论》的研究结论②沈洽:《音腔论》,第16页。,我们也将一个完整的电子音乐“腔式”,分出“头”(prefix)、“主体”(stem)、“尾”(suffix)三个部分(见谱)。

谱 傅磬《挑着好日子山过山》第57-61小节

由于电子音乐腔式的“主体”(简称“体”)部分是不可或缺的,便可根据其“头”“尾”部分的有无,得出以下四种类型。

1.“完整结构”型

2.有“头”无“尾”型

3.无“头”有“尾”型

4.无“头”无“尾”型

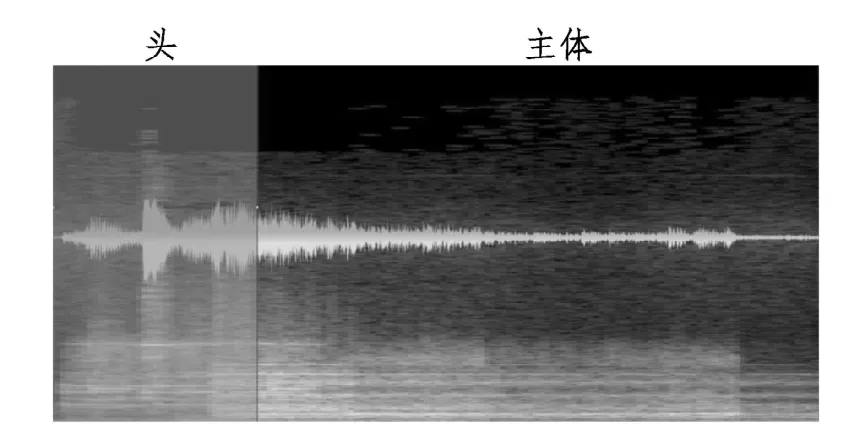

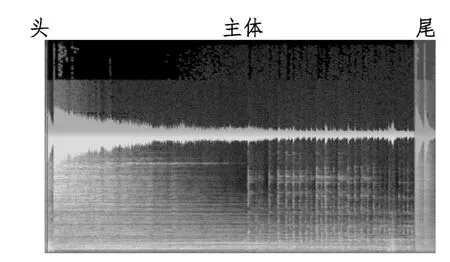

限于篇幅,此处仅对“完整结构”型举例说明(见图 1)。

图1 Pierre Schaeffer,Etude aux objets,ler mvt,0′40″-0′43″

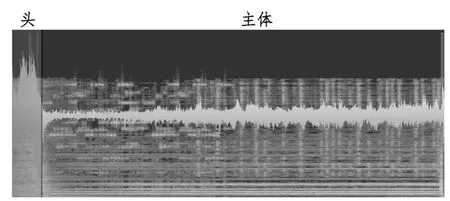

图1 所示的,是一个由“头”(prefix)、“主体”(stem)、“尾”(suffix)三部分组成的“结构完整”型“腔式”(音响波形、频谱如图所示):它的“头”和“尾”篇幅短小,响度偏弱,均表现出“转瞬即逝”的音响状态;“主体”部分则结构较长,在力度平稳的“大环境”下通过中频的“衰退”使其主导音色变形,构成该片段的核心部分。显而易见,上述分类中的有“头”无“尾”型、无“头”有“尾”型以及无“头”无“尾”型(“单主体”型),都是“结构完整”型的“简约化”结果。

(二)腔式结构的内部材料使用及音响形态特征

1.关于“主体”部分

“主体”是任何腔式类型都不可或缺的。针对“主体”部分在不同层面上体现出的特征,这里将依照“‘主体’部分材料的选择与材料组织特征”→“主导音色陈述过程中的音响变化”→“主导音色之外的其它装饰材料的使用情况”的顺序开展论述。

(1)“主体”部分的材料选择与材料组织特征

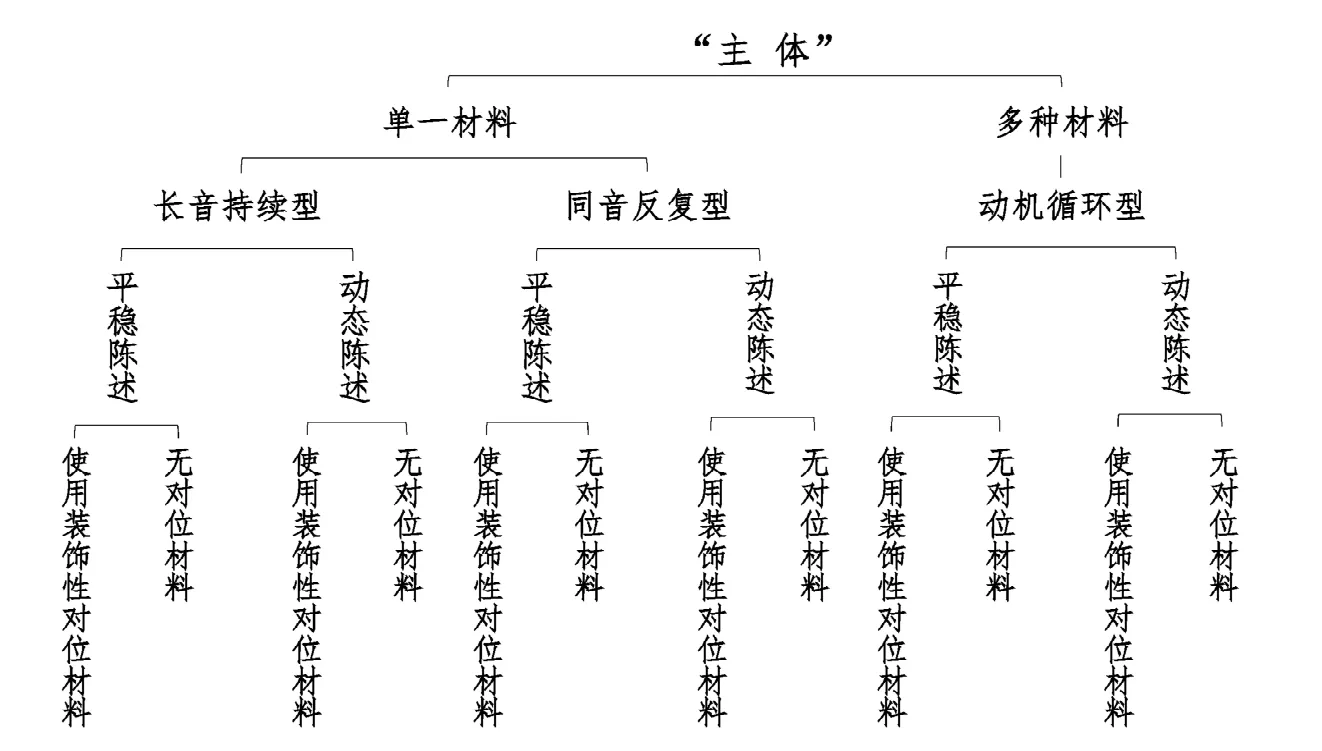

作为腔式的核心部分,“主体”必须为当前音乐片段提供明确而稳定的主导音色,这倚赖于材料的选择并配合以相关的组织处理。常见形式有以下几种(见图2):

图2 “主体”部分的材料选择和材料组织特征

根据“主体”构造之主导音色的材料多寡,以及围绕所用材料组织方式两方面的差异,可将其分为长音持续型“主体”(见图1)、同音反复型“主体”(见图3)、动机循环型“主体”(见图4)三类。

图3 Pierre Boulez,Etude 2,0′13″-0′15″

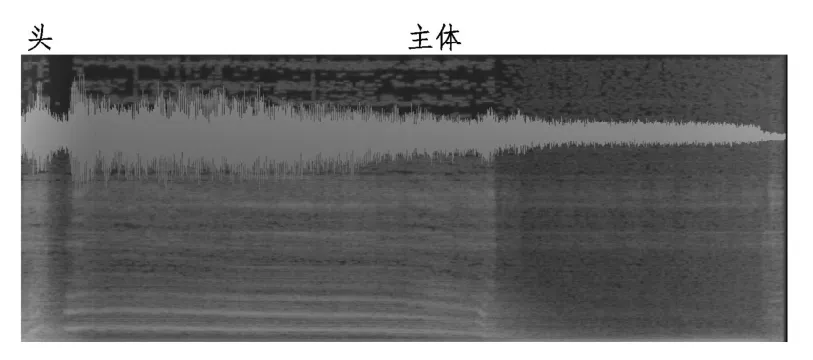

图3 所示的腔式由“头”和“主体”两部分组成(音响波形、频谱如图所示):“主体”以中低频段上的、类似敲击声音响的材料构成其主导音色,通过快速地拼贴,伴随色彩的微调和力度的渐变构成的类似“动机式”重复,形成该片段的核心部分。

图4 Gerald Bennett,Rainstick,0′13″-0′15″

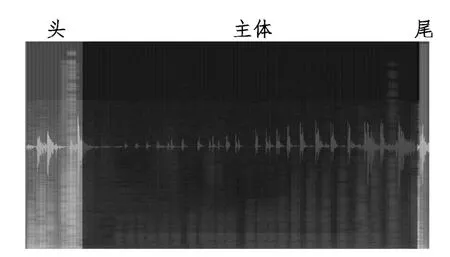

图4 所示的腔式由“主体”和“尾”两部分组成(音响波形、频谱如图所示):“主体”部分是用多种材料组合成的“音响块”,以类似海浪拍打礁石的效果特征构成其主导音色音响(a),并以此为基础动态地循环重复了三次(a1、a2、a3),其间,音乐的力度逐步增强,音响块的规模逐渐扩张,给人一种声音由远及近的听觉感受而成为该片段的核心部分。

(2)主导音色陈述过程中的音响变化

不同“主体”主导音色陈述方式,会因为差异化的音响构成而显著不同。有的主导音色的发展过程可能相对平稳(见图1);而另外的主导音色陈述过程,则可能由于作曲家对音色、力度、音高等音响要素施以明显变化,而使这类“主体”的内部音响具有较强的动态性(见图4)。

(3)主导音色之外的其它装饰材料的使用情况

对某些腔式而言,由于其“主体”内主导音色在陈述的同时,还会在其它“声部”加入“装饰性”材料与其构成“对位”。值得一提的是,有些与“主体”形成“对位”的修饰成分,可能与“头”、“主体”或“尾”的材料相同(或相似),进而起到了某种独特的音乐功能。

图5 Pierre Schaeffer,Etude aux objets,ler mvt,3′01″-3′08″

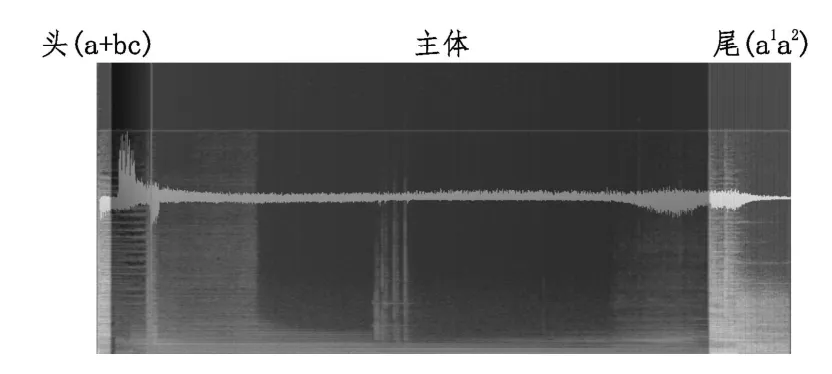

图5 所示的腔式由“头”“主体”“尾”三个部分组成(音响波形、频谱如图所示):“主体”部分主导音色陈述的同时,出现了一些响度微弱的材料构成的“对位”声部,它的音响特质与“尾”部分中最后出现的两个材料音响相似,因此在结构上起到了预示“尾”部分材料出现的“准备”功能。

图6 “头”部分的材料选择和材料组织特征

2.关于“头”部分

针对“头”部分在各层面上体现出的特征,将以“主体”部分形成的主导音色为参照,依照“‘头’部分在材料的使用和组织上的特征”→“‘头’部分与‘主体’部分之主导音色材料间的逻辑关系”这一顺序开展论述。

(1)“头”部分在材料的使用和组织上的特征

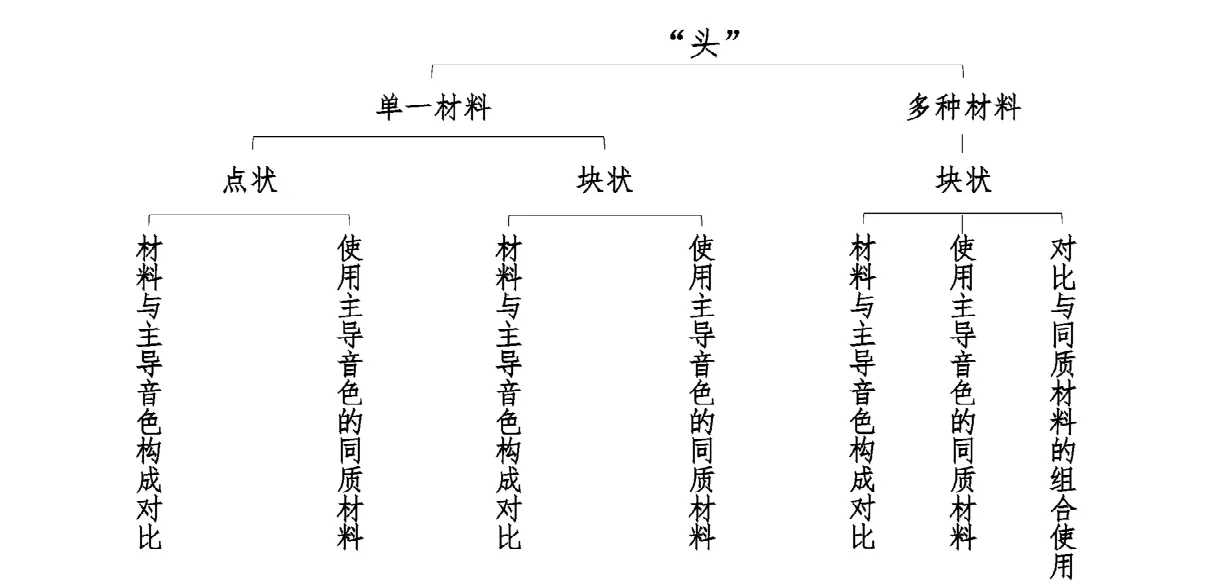

前文曾有指出,一个腔式的主导音色及核心部分均由“主体”陈述,为避免“喧兵夺主”,同样倚赖于材料的选择并配合以相关的组织处理,常见形式有以下几种(见图6):

根据“头”部分所用的材料多寡,以及所选材料、组织方式、音响性状三方面的差异,可将其分为单一材料构成的“点”状“头”(见图7)、单一材料构成的“块”状“头”(见图8、9)、多种材料构成的“块”状“头”(见图10)三类:

图7 Luc Ferrari,Etude aux accidents,0′00″-0′07″

图7 所示的腔式由“头”、“主体”、“尾”三个部分组成(音响波形、频谱如图所示):“头”的部分极其短小,仅一个由位于中低频段的,类似于传统打击乐器发出的声音构成,表现出“转瞬即逝”的音响状态,与“主体”构成对比。

图8 Patrick Ascione,Divertissement,0′00″-0′04″

图8 所示的腔式也由“头”“主体”“尾”三个部分组成(音响波形、频谱如图所示):“头”的部分具有一定的规模,以一个处于低频的钝头、音色浑浊的材料为基础并通过较短的延时构成,其间的音响力度出现两次“断层式”突变,与“主体”的效果形成对比。

有时,“头”的部分也可以围绕单一材料,通过数次变形生成多个相似材料再加以拼贴,使其内部形成一次相对独立而较完整的发展过程。

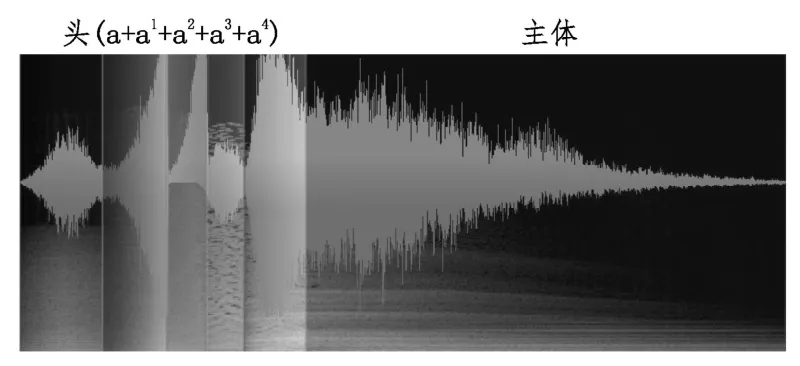

图9 Ricardo Perez Miro,Per Sonare,3′57″-4′11″

图9 所示的腔式由“头”和“主体”两部分组成(音响波形、频谱如图所示):“头”的部分围绕唯一材料(a),通过四次变形构成,其间基础材料与其各个变体间,在音色、力度、音域、声像等方面存在显著差异,与“主体”形成对比。

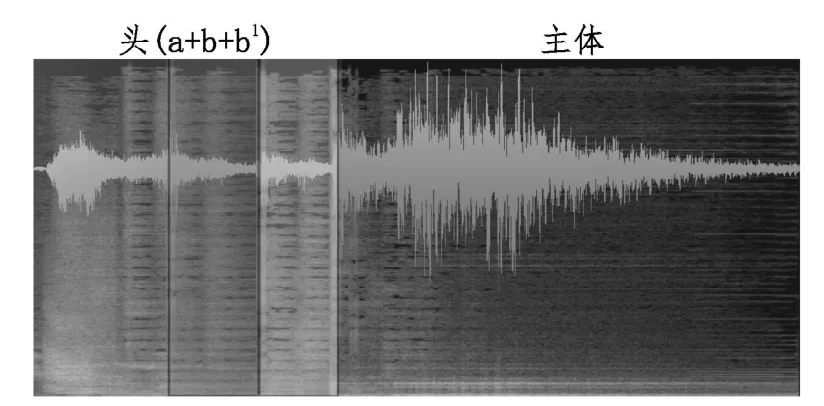

图10 Joris De Laet,Madmatics,0′05″-0′12″

图10 所示的腔式由“头”和“主体”两部分组成(音响波形、频谱如图所示):“头”的部分使用多种材料,组织了三个具有独立性的“音响块”(a,b,b1),在a的结束处以及b、b1的开头处,均在中高频段通过类似口哨声的素材,使这三个音响块在“句法逻辑”上先后形成了类似“贯穿”和“并行”的句法关系;与此同时,在a的开头处还使用了一个电子化特点很强的材料,使其在整体音效上与b、b1材料形成差异。

(2)“头”与“主体”部分之主导音色材料间的逻辑关系

以“主体”的主导音色为参照,“头”的部分材料选择大致会出现以下几种情况:纯粹的对比材料(见图11)、相同(或相似)的同质性材料(见图12)、对比与同质性材料的组合(见图13)。

图11 Mario Mary,Sign emergents,0′00″-0′06″

图11 所示的腔式由“头”和“主体”两部分组成(音响波形、频谱如图所示):“头”的部分由音色明亮的多种音响材料以较强的力度形成快速的拼贴;与“主体”部分由音色较暗淡、力度较平稳的材料持续相对比。

图12 Michel Portal,Jean Schwarz,Chantakoa,2′16″-2′22″

图12 所示的腔式由“头”和“主体”两部分组成(音响波形、频谱如图所示):“头”的部分由低频到高频的两个材料构成音色由暗转明的快速连接,“主体”部分以“贯穿”方式进入,用“头”的部分结束处的材料为其主导音色,通过线性的音色变化,在其结束阶段“竟然”又回到了“头”开始时的低频材料。即“主体”部分是以“渐变”的方式完成了“头”的部分材料“突变”所形成的逆行轨迹。

将相同(或相似)的材料,施以不同的处理与组织,使其呈现出截然相反的音响形态(如“稳定的”或“动荡的”),能够形成同一个腔式之不同构成部分间的“有意味的对比”。

图13 Gilles Racot Subgestuel,Les Percussions de Strasbourg,3′50″-3′53″

图13 所示的腔式由“头”和“主体”两部分组成(音响波形、频谱如图所示):“头”的部分由两种材料构成,前者为出现在中低频的鼓声,规模短小;后者处于高频、是一种音色明亮的音响,规模略长;“主体”的主导音色以“头”的低频材料为基础,通过不断变化重复构成。使得“头”和“主体”两部分通过材料的选择与组织在结构上呈现出“三部性”特点。

3.关于“尾”部分

客观地说,“腔式”中的“尾”与“头”两个部分,在音响效果、音乐功能等方面均具有较高的相似度,因此,关于“尾”部分特征的研究方法、论述方式与“头”部分也大体相同。基于这样的原因,关于“尾”部分在材料使用和组织上的特征、以及“尾”与“主体”部分之主导音色材料间的逻辑关系的论述和举例从略而仅保留结论。

(1)“尾”部分在材料的使用和组织上的特征

根据“尾”部分所用的材料多寡,以及围绕所用材料、组织方式、音响性状三方面的差异,将其分为单一材料构成的“点”状“尾”、单一材料构成的“块”状“尾”、多种材料构成的“块”状“尾”。

(2)“尾”与“主体”部分之主导音色材料间的逻辑关系

以“主体”的主导音色为参照,“头”部分的材料选择大致会出现以下几种情况:纯粹的对比材料、相同(相似)的同质材料、对比与同质材料的组合。

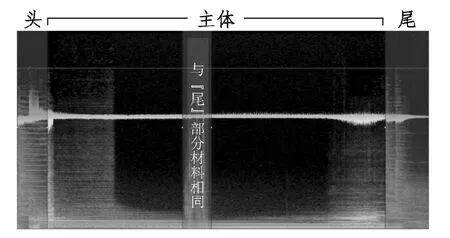

(3)“尾”与“头”部分之材料间的逻辑关系

以“头”的材料为参照,“尾”部分的材料选择大致会出现以下几种情况:纯粹的对比材料(见图14)、相同(或相似)的同质性材料(见图15)、对比与同质性材料的组合(见图16)。

图14 Daniel Teruggi,Instants d′hiver,5′33″-5′35″

图14 所示的腔式由“头”“主体”“尾”三个部分组成(音响波形、频谱如图所示):“头”的部分由一个位于中低频、音色浑浊的材料构成,“尾”的部分则由两个比较纯的音响材料在高频形成快速连接。

图15 Luc Ferrari,Etude floue,0′40″-0′42″

图15 所示的腔式由“头”、“主体”、“尾”三个部分组成(音响波形、频谱如图所示):三个部分中的音响材料都具有较强颗粒感,“头”和“尾”的音响材料相似度较高,音色偏硬,“主体”部分的音响材料音色偏软。通过各部分材料的组织安排,这个腔式的音响过程具有“首尾呼应”的效果。

图16 Pierre Schaeffer,Etude aux objets ler mvt,3′01″-3′08″

图16所示的腔式由“头”“主体”“尾”三个部分组成(音响波形、频谱如图所示):“头”部分由三个短小而有不同音色特质的音响材料,通过连接快速播放形成。“尾”部分由两个具有相似音色特质的材料形成音响快,通过短暂循环形成。“尾”的音响材料音色与“头”的第一个音响材料同质,与另外两个音响材料形成对比。

综上所述可以看出:西方电子音乐的“腔式”,是一种在发生方式、内部结构、音响形态、风格属性以及整体功能等方面,都与中国传统音乐的“音腔”具有很高“外观”相似性的“细胞-主题性”结构单元。

因此可以这样认为:电子音乐虽然是一种在风格类型上不同于传统音乐(或“乐音”音乐)的崭新乐种,但就其材料语言的组织方式看,却与传统音乐的处理手法不无相似。简单来说——电子音乐的音响材料关系不外乎“对比”和“同质”两种;同一音响材料的播放状态不外乎“持续(长)”和“中断(短)”两种;音响过程中的材料处理方式不外乎“拼贴”和“变形”两种;对音响材料的组织方式也不外乎“相同状态持续”和“不同材料连接”两种——这,可能也是包括中国在内的音乐的一些共有特征。这就证明了“电子音乐也是音乐”的事实,同时也为本文把西方电子音乐与中国传统音乐关联起来进行研究提供了保障性支撑。

进而还可以这样强调:电子音乐作品中那种具有“细胞-主题性”特征的“腔式”,是一种鲜活的有机体。在典型情况下,从它的“发生”、“发展”到“完成”的过程中,能够像中国传统音乐“音腔”那样、清晰地分出“头”“主体”“尾”三个组成部分,而这三个部分既可以“完整地出现”,也可以“简约地构成”,但其中的“主体”却是任何一个(种)“腔式”都必不可少的核心部分。“腔式”中的“主体”,在一部电子音乐中可以发挥出类似“主导动机”那样的“主导音色(感)”作用。在此基础上,我们分述了不同“腔式”的内部结构方式,还结合频谱分析,相应说明了相同或不同类型“腔式”在不同电子音乐作品中的处理方法,以为电子音乐作品的创作和分析,提供操作性的路径和启发性的借鉴。

正所谓“靠山吃山,靠水吃水”。电子音乐创作要获得更好的音乐效果,要达到更高的有机化程度,只有“自觉适应”并“更深发掘”和“更好利用”电子音响材料及其“自身属性”(如音色、响度、音高等)的变化,在可能的条件下,有效结合传统音乐语言材料和组织发展方式,这将有利于把千姿百态而个性迥然的新型音响材料有意味地组合起来。