肉身在刷屏,灵魂在出窍

2018-08-19郑梓煜

1839年以后的人类历史,无可避免的是一场图像取代“肉身”的篡位。 “读万卷书行万里路”所代表的孤独思辨与切实行动,逐步让位于观看的欲望与表演的冲动,个体与外部世界之间通过直接经验和文字转译所建立的古老认知机制,无可挽回地坍塌溃败。摄影史学者玛丽·沃纳·玛利亚(Mary Warner Marien)曾用“摄影就是当今世界”来描述摄影术兴起以后的人类认知,而今天必须更进一步,摄影,或者说图像本身,很多时候也难免沦为空洞的像素与速朽的信息流,只有屏幕,已经进化为我们不可须臾脱离的器官。作为交互的原发场,屏幕才是可被感知的“当今世界”。

南京艺术学院美术馆(AMNUA)三月份推出的“刷屏/劳作”摄影展,便是对此问题的一次探索。“刷屏”有着两层含义,一是“内容生产者”对屏幕的留恋,对被关注的渴望,因而不加节制地占领屏幕;二是“内容消费者”对屏幕的持续索取,对信息的重度成瘾,因而情不自禁地反复更新。前者是输出,后者是摄入,两者都在事实上呈现为一种无止境的“劳作”,想想那些离开了网络便无所适从、度秒如年的时刻便不难理解。手指与屏幕的接触,是刷屏的原点。米开朗基罗为西斯廷大教堂绘制的《创世纪》天顶画中,《创造亚当》描绘的是上帝与亚当的两根手指将触未触的瞬间,手指是神谕的承载,是赋能的意指,亦是通灵的媒介,自此以后,这个图式很快溢出宗教的范畴,成为内涵无限的隐喻而被反复使用。而在“刷屏”时代,手指与屏幕的高频次接触,已褪去了神启的光华,如同农耕时代无休止的劳作,构成了驱动这一全球视觉景观的底层动力,进而,也成为今天基于影像技术的当代艺术所必须面对的文化情境。

图像的生产与消费在一语双关的“刷屏”中完成了统一,而又因其令人无法自拔地沉迷,而成为一种愉悦的圈禁,隐形的奴役。今天传播被高度订制,刷屏是一种信息的霸权,在精心炮制的10W+背后,是对议程设置的滥用,对话语高地的争夺,更是主宰屏幕背后亿万肉身的勃勃野心。策展人郑闻指出:“(展览)是要探讨当下影像的生产机制”,另一位策展人海杰把展览关注的问题区间定义在“屏幕及屏幕背后的技术政治”。

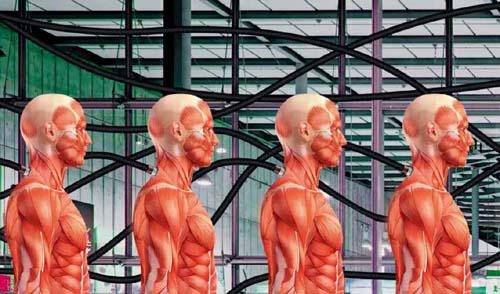

由于与生俱来的灵异气息,摄影术发明之初曾经引发“摄人魂魄”的巫术恐慌,这种指控自是无稽之谈,但照片作为“灵魂出窍”的视觉隐喻,却在哲学层面与实践层面都得以确证。在视觉超饱和与强刺激的当下,沉溺于制造图像、传播图像、消费图像的是一具具灵魂出窍的肉身,我在艺术家卢杉的视频作品《生死伦》中强烈地感受到了这种灵肉分离,以及规训与异化。在他的影像世界中,肉身彻底剥离了灵魂,连作为识别符号的皮肤也不复存在,成为解剖学意义上的躯壳,在基因的流水线上等待被注入功能,经历各种偶发的变异与重组。它们所存在的视觉空间,也是从网络现成图像中采集拼贴而成的仿像世界,一个镜花水月式的异度空间。

展览的第一个版块名为“2+2=5”,关键词是“捏造、排演、篡改、历史、叙事”,呈现的是对摄影的“真实性”这一陈腐观念的挑衅,在天衣无缝的伪装之下,照片被篡改、重组、置换、阐释,煞有介事地扮演历史。例如张巍的《英雄》系列巨幅肖像,熟悉的名人面孔纤毫毕现,但每张肖像都是来自数百个无名者的脸部元素的重组;张业鸿创作《铁托的肖像》,把前南斯拉夫领导人铁托的历史照片,加上一句根据野史轶事杜撰出来的图片说明,便虚构出了一段新的“历史”。这种恶作剧式的方法,从文图关系和历史建构切入,巧妙地诠释了“历史是一张带标题的照片”;董宇翔直接拍摄电视剧屏幕中的素材后通过复制、分类和索引等方式组成一个看似可信,实则荒诞的档案;李郁+刘波在武汉的报纸上搜寻琐碎的日常新闻,并以经典的新闻摄影手法“再现”它们,剪辑形成了录像作品《慢门》……这一版块作品构成了对摄影、历史、记忆之间脆弱联结的质疑。

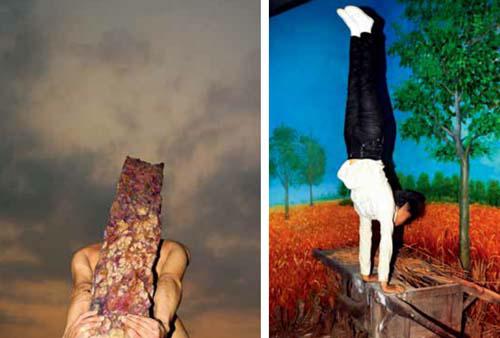

展览的第二版块直接用手机的自拍按钮为标题,关键词是“自拍、凝视沉溺、身体、本我”。摄影不仅常被用来“见证事实”,也可以用来反观自我。社交媒体时代,自拍是不可或缺的刷屏利器,亿万人沉迷于磨皮、换肤、瘦脸、拉腿,制造一个不存在的自己。“每一个在镜头前搔首弄姿或酣然入睡的面孔与身体,都一样成为渴望着被观赏、被刷屏、被消费的像素。”张晓利用程序开设了一家虚拟的“金陵照相馆”,征集普通人的照片置入南京著名的旅游景点生成到此一游照;贾方&宋健的《美好时刻》则关注照相馆里拍摄结婚证照片的场景,把原本只是瞬间摄取的标准像,延长为新人与镜头的漫长对峙;董金玲很早便意识到了女性身份与身體带来的角色限定,因而在哺乳期固执地只用左侧乳房喂养,而把右侧乳房从繁衍后代的功能性中解脱出来,造成了身体外观的异化,并通过录像与照片记录这一过程,自拍在此时重新成为见证,成为通往自我认知的隐秘通道。

展览的第三版块名为“加速的西西弗斯”, 关键词是“生产、徒劳、反复、时间 、循环”。西西弗斯是希腊神话中循环往复地把巨石推上山顶的受罚者,象征永无止境的徒劳。这种徒劳,就如郑宏昌的作品,把坦克模型的履带倒置过来变成跑步机,用全息投影技术把自己的“肉身”置于不停传动的履带上跑步,永不停歇,把坦克的战争隐喻转换为身体的无尽运动;周啸虎的装置《你就是一块肉》,则可视为用光影完成的一次玛格丽特的“这不只一把烟斗”式的反向转换,医疗模型的无意义组合,在灯光投影下变成“你就是一块肉”的文字。

展览的第四版块“云在天上舞蹈,命令我们上传”, 关键词是“算法、界面、智能、监管、BUG”,前沿的科技概念全面介入影像创作。黄乖儿+汪润中的《成为好照片的一万次尝试》通过对相机进行重新编程,从而让相机随机决定拍摄的时间、曝光、构图等一系列参数,把摄影中的拍摄者主体抽离,让位于程序和算法,照片变成彻底的机器之眼的随机选择,既往的评价照片的体系因此全部失效。

陈抱阳的灯箱装置《撕裂的记忆》,是用扫描仪重复扫描一块屏幕所获得的乱码图像,屏幕上播放的是一些具有强烈社会意义的记录影像,如9·11,奥运,新闻联播,等等。作为电子显像基础的栅格和像素及其组合方式变成了被审视的对象,不可预期的错位成为记忆被“撕裂”的象征。

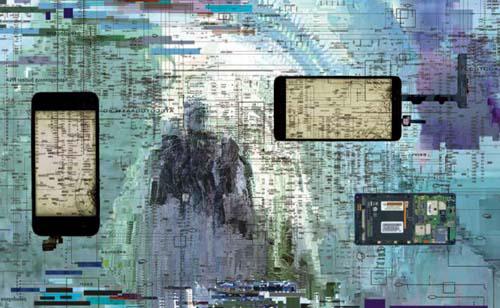

同样把显像异常的屏幕作为拍摄对象的是郑龙一海,电路板、代码、身体器官的 X光片、电子显微镜下的细胞……他的作品像是电子显像时代的回收站,议题涵盖了机器对观看与身体的异化,还有权力与资本借由技术无孔不入的监控。

一次偶然的运动损伤让艺术家仇敏业接触了核磁共振仪,这种庞大的机器发出的单调、乏味、刺耳的声音,提示着仪器对身体的无形介入,以及吉凶未卜的诊断。仇敏业采集了机器运作过程中的声音,通过程序转换为图像,将之称为痛疼的形状。这种从声音到图像,从科学到艺术的转译,把现代医学对身体的介入显像化,并且与个人记忆相联结。

陈界仁的《星辰图》拍摄的是他重度抑郁自杀获救的哥哥在一间灰暗的房间中日常生活,重要的是,这些照片被印在一个长卷上,变成了一个机械卷轴装置,循环收放,他说那是十几岁时哥哥交给他如何装胶卷的记忆投射。与这个装置一同展出的,还有影片《中空之地》,记述哥哥自杀获救后不辞而别,众人以“葬礼”的仪式寻觅或曰送别,所不同的是传统的陪葬品被置换为旧电脑、旧收录机与人体器官模型,躺在仿若棺木的现代公寓模型上,看着上方无尽虚空的哥哥。陈界仁借此把议题转向工业化与资本对个体的全面操控,提出他“全球监禁、在地流放”的时代观感与抗争,影片中持续达12分钟的女工群体用客家话反复诵念“名字没了,怎么办?”伴随着滂沱大雨令人印象深刻。

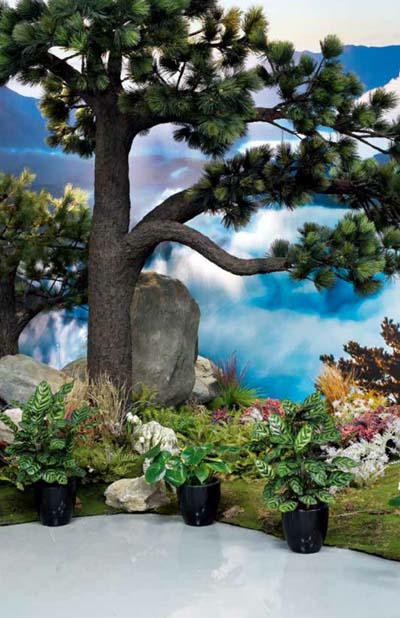

展览的第五版块“闪回”,关键词是:“日常、景象、既视、共时、短路”,摄影在此处回归了原初的凝视,日常景观、权力空间、文化场所、意识形态遗址,都在这种凝视中回报以恍若隔世的陌生感。高岩的《第三次摆放》用一个晦涩的名字,以及极尽平实的视角,拍摄中国各地的纪念馆、博物馆、名人故居中那些被精心布置过的“日常物件”, 高岩刻意隐去了更具体的场所说明,而指向一种更为普遍的审美样式与视觉秩序,这些带有明确权力属性的隐晦图景,暗含着历史与公共记忆的编码术。

同样持久凝视空间的还有唐晶的《过渡》、陈卓的《风景》、李明的《高塔之下》,延续杜塞尔多夫学派开创的理论来路,凝视赋予意义,无论是荒芜、荒诞还是神圣。更多的荒诞来自日常生活中不期而遇的当头一棒,韩磊的《花瓶》,冯立的《白夜》,董文胜的《采石》,孙彦初的《忘言》,无不是在庸常生活中令人过目不忘的凌厉截取。作为整个展览的终章,这一部分沉稳的而不失力度。

当“刷屏/劳作”这个主题第一次被公布的时候,我曾经有过隐约的担忧,怕又是一次无限拥抱新技术的狂欢。当VR、AR、AI等新技术炙手可热的时候,敏锐的当代艺术家和策展人不可能无视这种趋势。但是需要警惕的是,美术馆不是游乐场、电影院或者主题公园,艺术不应沦为单纯的感官刺激,不是对前沿科技的无限取用与顶礼膜拜。而展览的最终呈现证明了我的多慮,它对新技术有着审慎的亲近,尖锐的发问,以及洞穿这种技术达尔文主义的迷雾的学术野心。

在南京实现这样一场当代影像艺术的集结、展示与研讨,实属“情理之中,意料之外”。情理之中是因六朝古都十里秦淮,艺术是浸入南京基因的,不止名士高人流连于此,连“贩夫走卒皆有六朝烟水气”。意料之外是因南京向来以传统书画为盛,金陵画派的脉络绵延至今,笔墨氤氲是世人熟悉的南京艺术的主流。在南京艺术学院美术馆,倾全馆之力做出这样一场当代摄影展览,在喧嚣过后,仍足回味。

(郑梓煜 中山大学传播与设计学院副研究员,博士)