基于FLAC3D混凝土本构模型二次开发及边坡加固工程应用

2018-08-18蔡慧娟蒋喆琦

蔡慧娟,蒋喆琦,张 胤

(南京市水利规划设计院股份有限公司,江苏 南京 210006)

1 概述

边坡加固工程中出现置换洞、锚杆、锚索等多种加固措施,其中以置换洞的应用最为普遍[1]。混凝土置换洞是对较大山体加固常用的一种加固手段,该加固形式通常用于已探明山体断层及结构面情况,并可判断某潜在滑块会沿某一底滑面发生滑动,重点加固底滑面处。但目前针对置换洞的研究多为加固后的稳定性研究[2],对于置换洞自身破坏机理研究很少,对于边坡在临界稳定状态下,置换洞混凝土的变形和应力分布规律及混凝土拉裂和压碎破坏的部位和方向等有待进一步研究[3]。在实际应用或科研工作中,还是需要做一些本构模型的二次开发及改进[4]。其中DP准则以其简单实用的特点被广为应用,但其在处理三轴压缩情况仍存在缺陷[5]。故本文提出HTC四参数准则,该准则是考虑了混凝土多种强度破坏规定后,以4个经验参数的形式存在于屈服函数中,其理论与实际较为接近。采用FLAC3D软件结合C++语言二次开发出HTC四参数本构模型,将模型编译成DLL文件,实现FLAC3D软件的调用功能。同时采用FLAC3D软件自带DP模型与HTC模型,分别模拟某一工程实例中混凝土置换洞的加固效果,比较两者的计算精度。

2 FLAC3D混凝土本构模型开发

2.1 FLAC3D本构模型开发技术

二次开发的模型通常分为两类:一类是开发FLAC并未提供模型,比如本文提到的HTC四参数本构模型;一类是对已有模型进行改进得到。相对于自行编程而言,在成熟软件上进行本构模型的二次开发,具有花费时间少,工作效率高,可以利用原有软件成熟而强大的计算功能等优势。

目前FLAC3D 3.0版本的自定义本构模型需要Visual Studio 2005的版本来创建。Visual Studio工具是以生成解决方案的形式使得用户改编的多个工程文件(*.vcproj)集合在一起,FLAC3D软件自身为用户提供的本构模型是以头文件(*.h)和C++源文件(*.cpp)形式给出,当重新生成项目文件后,工作目录中会自动生成一个Debug子目录,并创建一个动态链接库文件,这个文件就是用户用来加载的自定义本构模型的关键文件。

2.2 HTC本构模型

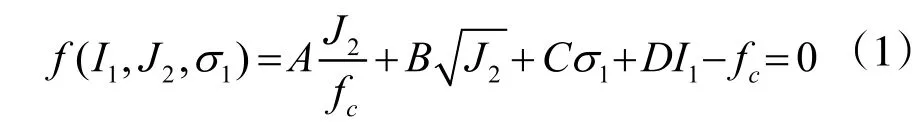

四参数模型能比较全面地考虑混凝土破坏曲面的特征,其中比较著名的四参数公式之一为Hsieh-Ting-Chen提出,具体表达式为:

HTC准则中的4个参数A、B、C、D可由4个强度试验数据确定。取抗压强度f'c,抗拉强度f't=0.08f'c,0.10f'c,0.12f'c,双轴压力强度 f'bc=1.15f'c和一组三轴压力试验(σm/f'c,τoct/f'c,)=(-1.95,1.6),这4个参数可确定如表1所示:

表1 HTC模型的4个参数值变化关系

2.3 HTC四参数矩阵表达公式推导

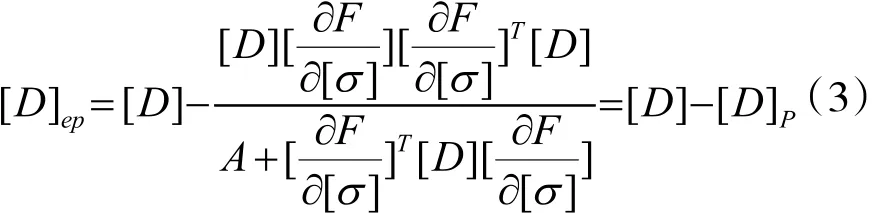

根据增量弹塑性本构关系,可导出HTC本构模型的弹塑性矩阵式为:

其中增量理论的弹塑性矩阵表达式为:

式中:

[D]—弹性矩阵,可由材料的弹性常数E,v或K,G表示;

[D]ep—弹塑性本构矩阵;

A—塑性强化参数,可由材料实验的应力与塑性变形的关系曲线来确定,对于理想塑性材料,可取 A=0;

F—屈服面函数表达式;

为了计算弹塑性矩阵[D]ep,需要用一种适合于数值运算的形式来表示矢量[a]=F/[σ]。由式(3)可知,σ是和θ的函数,因而有:

可简化为:

式中:

该模型是根据FLAC3D自带的Mohr-Coulomb准则的头文件和源文件重新编写而成,并且在编写过程中考虑其屈服面上存在的奇点,采用将θ=+60°直接代入的方法确定式(9)~式(11)的系数,在物理上相当于将屈服面交点“圆化”了。

3 边坡加固研究

3.1 工程概况和加固措施

某边坡工程中左岸边坡岩体含缓倾角的层内和层间错动带、近于竖直的断层和卸荷裂隙,层内和层间错动带缓倾上游偏右岸,判断为潜在的底滑面,在断层和卸荷裂隙的切割下,可能形成若干个潜在滑动体。其中块体的底滑面为层内错动带,前缘以卸荷裂隙为临空面,左岸边界为断层,后缘为下游侧断层,其潜在滑块形状和加固位置见图1和图2。

图1 潜在滑动块体示意图

图2 置换洞加固位置分布图

鉴于滑块加固施工存在一定难度,故决定分两期进行加固,加固措施采用混凝土置换洞加固,一期为5根高350 cm×宽300 cm的混凝土置换洞,加固之后待置换洞强度达到开挖要求时,在表面进行削坡开挖,最后进行二期2根高400 cm×宽600 cm的置换洞加固。

3.2 混凝土置换加固效果研究

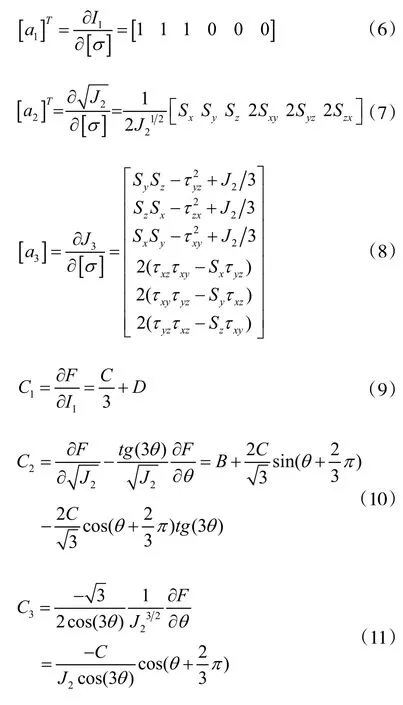

采用软件二次开发的HTC本构模型及软件自带DP模型,分别作为混凝土置换洞的弹塑性本构计算模型,分析置换洞开挖和回填后的变形及屈服状态。采用强度折减法计算潜在滑块安全系数,主要分析滑动底面破坏区域范围及特征点位移随降强倍数的变化规律,评价置换洞的加固效果。

为全面了解所研究滑块在加固前后的变化规律,共设置了61个特征点,用于记录强度折减时块体及结构面处的位移变化,具体在不同破坏准则模拟下,选择特征点24、33、35、46处位移变化结果见图3。可见,采用DP模型与HTC模型计算监测点位移变化规律基本一致,其中DP模型计算的位移值略大一些,分析位移变化拐点处折减系数值,可认定安全系数为1.50。综合考虑混凝土破坏情况后,发现HTC模型计算的特征点位移变化趋势虽然没有以上DP模型明显,但可观察到安全系数有所降低,可认定为1.45,说明在该潜在滑体计算中存在部分双轴压坏和少量三轴压坏情况,再次证明HTC模型能够比DP模型更好地综合考虑混凝土破坏情况。

图3 特征点处X向位移与降强倍数关系曲线

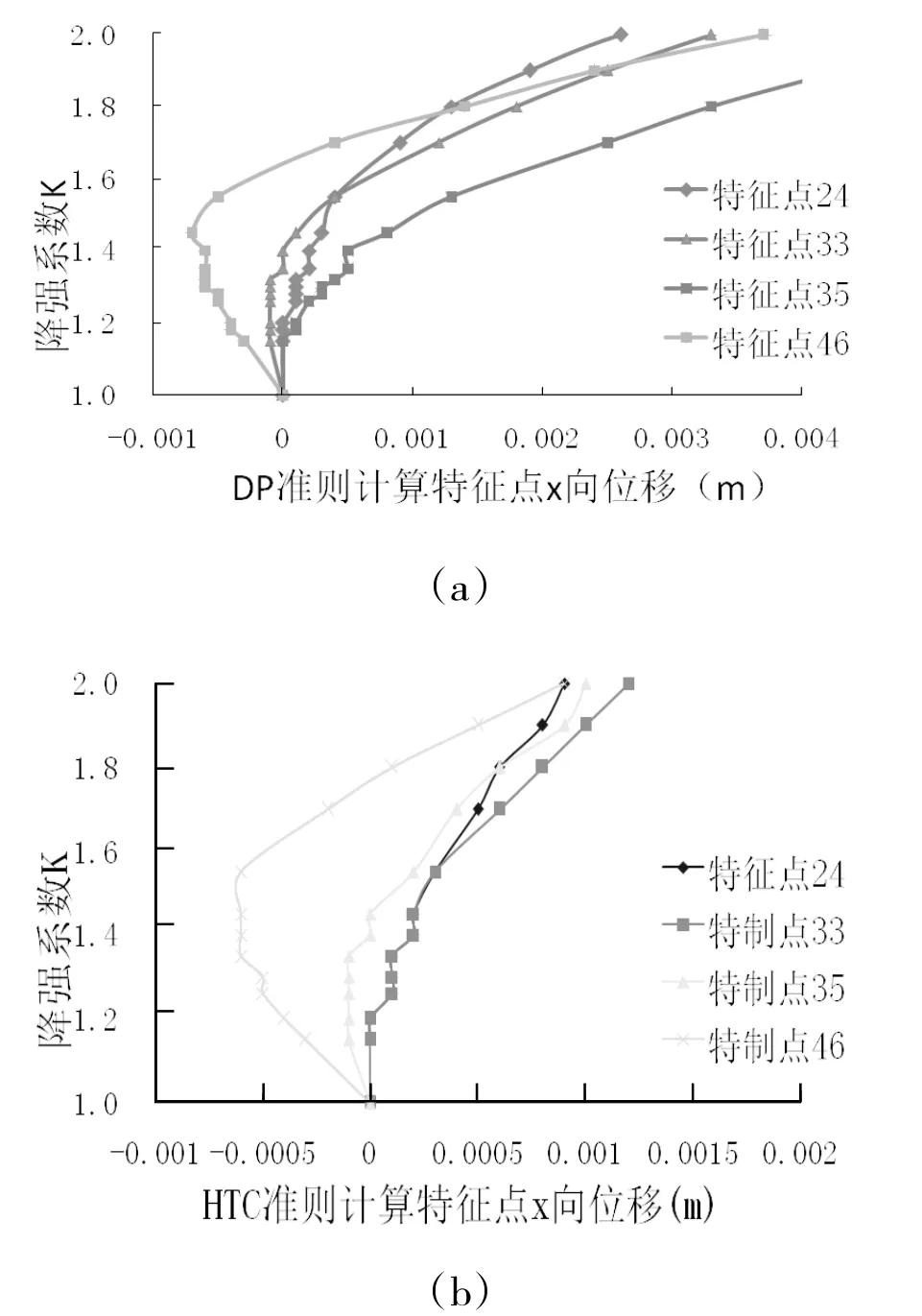

由滑动底面破环百分比对比曲线(图4)可知,HTC模型的剪切破坏百分比明显大于DP模型,工程经验认为当剪切破坏百分比大于90%时为块体屈服破坏临界点,即安全系数最大点,DP模型计算的安全系数可近似定为1.50,HTC模型的略小一些为1.45。总的来说,特征点位移变化规律图与剪切破坏百分比图分析结果保持一致,故自定义本构模型和FLAC3D自带模型都能较好地体现置换洞的屈服状况。

图4 滑动底面破坏百分比对比曲线

4 结论

在研究混凝土破坏的理论中,DP准则以其简单实用的特点被广为应用,但其在处理三轴压缩情况时仍存在缺陷,于是本文提出HTC四参数准则,该准则是考虑了混凝土多种强度破坏规定后,以4个经验参数的形式存在于屈服函数中,其理论与实际较为接近。并将HTC破坏准则在FLAC3D软件的二次开发中得以实现,成功应用于边坡加固分析的工程实例中。研究发现,HTC模型在分析混凝土破坏方面比原有DP模型精确度要高。