重组与融合:关于“插花地影像”的再度创作

2018-08-16絮絮

絮絮

“插花地”是我的一个影像调查项目。

“插花地”是行政区划中的一种特殊现象。这个词有几重含义,一指两个区之间没有明确归属的区域,二指两个或两个以上单位因地界互相穿插或分割而形成的零星分布的土地,三指在城市规划区或者村庄建设规划区内难以单独出具规划要点、与“三旧”改造范围地块形成交互楔入状态的面积小于3亩的地块。

深圳罗湖“插花地”位于布心、玉龙、木棉岭三个片区,2016年12月20日,罗湖区“二线插花地”棚户区改造项目正式启动,此次“二线插花地”棚户区改造共涉及楼房1440多栋,住户3.4万户,居住人口8万多人。我在七八个月时间里,先后80多次前往这一片区进行影像拍摄,物品采集及整理,从不同的角度去认识和了解这个马上就要消失的地方。

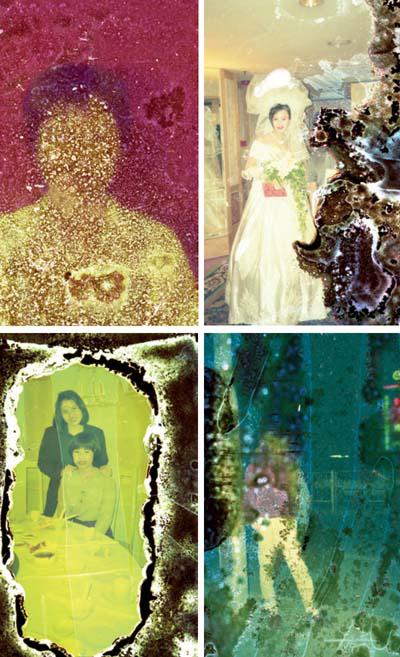

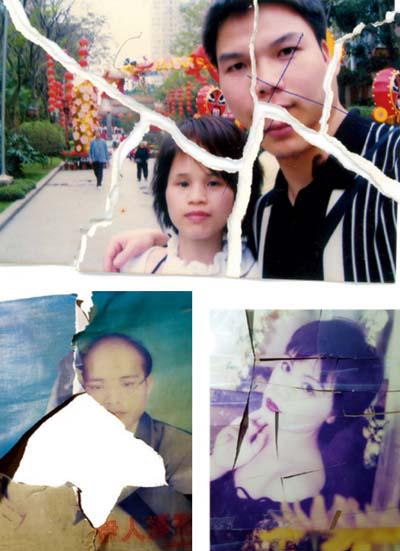

目前,插花地已被拆除,现场已不让任何外来人士进入,我对于现场物品的“拾荒”工作也算完成,整理工作还在持续当中。其中现场“拾荒”得来的相片和底片加起来差不多近万张。这些“拾荒”而来的相片从上世纪80年代到现在,横跨30多年,记载了这一片区过往居民的生活及生存状态。不知何故,在他们搬离这个地方时,对于每个人成长过程里非常重要的物证—相片,居然被遗留在房间里、过道上、垃圾堆旁,受潮霉变,有的甚至被撕碎、剪掉。

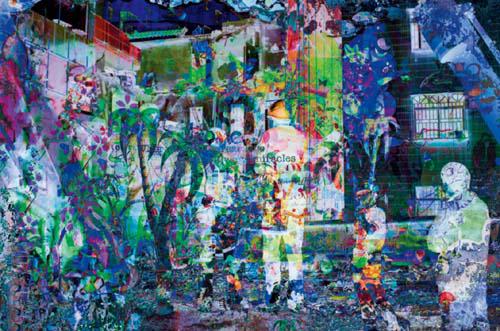

对插花地影像的再度创作的素材,大多是我自己在插花地拍摄的照片,以及这些“拾荒”而来的影像,我尝试着以不同方式对它们做重新解读。

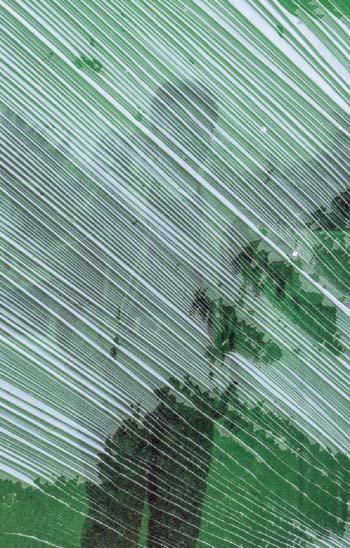

首先,我把眼中和镜头下的插花地影像进行分类,它们包括但不限于:从拆迁前期人流如潮到后来空荡荡的街道景观,生活在这里的人、握手楼、商店、各类小广告、墙体外的“拆”字、被贴着封条的门、拆除现场及人去楼空的房间、墙上贴画。然后再把每个类别的图片进行后期处理,把8万多人生活的痕迹都放在一组作品里。这里住过的都是一些什么样的人?他们都有着怎样的生活呢?从影像里去找寻吧。

相片中的人们,有新婚的喜悦和幸福,有初为父母的欣喜,还有亲人间的相聚和离别。有的照片记录了一个人从牙牙学语的小孩到工作、结婚的全过程。那些美好的点点滴滴不知何故,竟然都丢掉了。每當我拾到它们时,心里都不禁感叹:是什么原因让他们把生命中那么重要的记忆都放弃了呢?是这些照片拍得太差,或者太让人烦恼,以至于它的主人们决定将其抛弃?它们不再有未来,只能等着被遗忘。太多的情感和能量被用在了摧毁或丢弃这些照片上,而这些能量也被保留在了这些被重新发现的碎屑之上。时过境迁,这些发霉的底片、照片依旧留存着过往时间的美好和温暖,就让我们透过坏朽的表层,去感受他们曾经美好的记忆。

插花地被拆除后会重建回迁,那些住回这里的人,绝大部分都已不是我“见过”的影像里的人。新的人群,新的生活即将开始。而我的“插花地”项目也如一次重建和翻新,后期的图片整理还需要大量的时间,基于这些影像的创作也存在着更多的可能。今后,我还计划将影像的整理和再度创作的成果以“插花地”系列丛书的形式呈现。