某岩溶地质条件高填方机场道槽区沉降稳定技术探讨★

2018-08-16张洁玙

张 洁 玙

(山西机械化建设集团有限公司,山西 太原 030009)

0 引言

近年来,中国航空运输业得到了高速发展。“十三五”期间,民航基础设施建设依然为主攻方向,在山区等机场密度较低且需求潜力大的地域,规划的新(扩)建机场比例均较高。以高山深谷地形为主要地貌特点的山区机场,高填方施工中沉降稳定问题,是施工难题;岩溶地质条件,又因其地质、水文的特殊性,对机场高填方道槽区沉降稳定有着直接的影响。本研究依托贵州某机场实例进行研究,确定相应技术措施和对策。

1 工程概况

贵州某机场设计标准为4C,道槽区填方量:86.4万m3,道槽区最大填高达32.4 m,位于本场区最大漏斗(LD04)内。场址及附近属岩溶地貌,按地貌成因可细分为:漏斗、落水洞、溶洞、溶丘洼地、土洞、溶蚀带等,其中岩溶漏斗分布较多。场区雨量较充沛,但工作范围内仅有两个溶洞中有少量的积水。

2 机场场道工程高填方道槽区的沉降影响因素

根据研究课题前期成果表明,影响机场场道工程高填方道槽区的沉降的主要因素包括:填筑材料的岩土特性、高填方道槽区的地基稳定性、地下及地表水的影响、填筑体夯压方式影响以及施工因素引起的高填方填筑体施工接缝处治的影响。

根据勘察资料及实地考察,机场区域内基岩面起伏很大,基岩上面存在着厚度、性质不同的粘土、粉质粘土及红粘土等,高填方道槽区沟谷地带也存在较厚的软弱沉积层,地基条件和填料均具有特殊性。故本次研究主要针对岩溶地质条件前提下的相关影响原因,即:针对岩溶地区填料差异的技术措施,针对岩溶地基条件的处理措施以及针对岩溶地区地下、地表水的处治措施。

3 技术措施及对策

3.1 施工填料选择

3.1.1试验段施工填料选择

试验段施工时,试验填料均来源于指定借方区,由于料场覆盖层较厚,全部采用表层第四系土,因含水量较高,先行晾晒后,进行碾压加固,测试结果不能满足道槽及其影响区高填方填筑体压实度要求;后采用强夯工艺,依然因含水量较高,效果优于碾压但仍不理想。

3.1.2道槽区大面积试验施工填料选择

因试验段施工采用土质填料实施效果均不理想,主要是土质填料对含水量的敏感性造成,故在道槽区大面积试验施工中采用石质填料和土石混合料。

根据勘察报告的统计,该机场按岩性定义的土石比为3.1∶6.9,大面积试验施工中土石混合料取土石比为3∶7,以接近自然比例;道槽区高填方施工填料全部优先采用石质填料,且最大粒径控制在80 cm之内,不均匀系数Cu>5,曲率系数Cc=1-3,含泥量小于10%。

加固工艺采用强夯加固,与原地面一并考虑兼作找平,进行第一层强夯工艺后,石料填筑按4.5 m一层进行强夯加固,单击夯能采用3 000 kN·m,夯点间距4.5 m正方形布点,单点击数7击~10击;满夯800 kN·m,只在填筑体最上一层强夯时采用满夯。

3.2 道槽及其影响区高填方区域地基处理

本项目主要为岩溶地质条件,根据场区内不同地貌分布方式,包括杂土及红粘土区域、岩溶漏斗及落水洞区域,以及潜伏溶洞区域,根据不同表现形式,原地基处理分以下几种不同处理方式。

3.2.1一般区域地基处理

主要针对杂土及红粘土区域:首先清除地表的软弱地层,针对出露的可塑~硬塑状态的粘土、或粉质粘土或红粘土进行地基处理。考虑红粘土分布厚度不大,故采用结合道槽区填筑体强夯工艺进行。道槽区填筑体第一层厚度调整为3.0 m,参数同填筑体强夯参数。

3.2.2漏斗、落水洞区域地基处理

漏斗、落水洞的处理,主要取决于充填物厚度。根据充填物厚度,确定强夯能级,一般宜采用如下建议能级:

对充填物厚度小于5 m区域,采用 2 000 kN·m 能级进行原地面强夯处理;

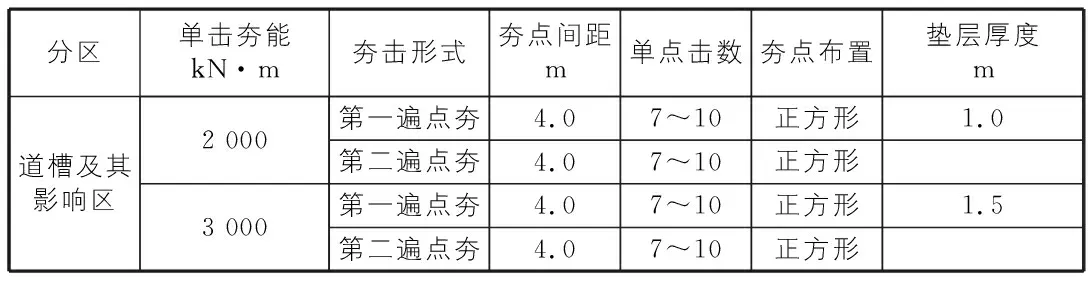

充填物厚度5 m~9 m,采用 3 000 kN·m能级进行原地面强夯处理;强夯加固设计参数见表1。

表1 强夯加固设计参数表

充填物厚度超过9 m处,通过试验施工,确定采用4 000 kN·m及以上能级进行强夯处理。本项目实施中,在LD4,LD6等道槽高填方区,采用了铺设2 m垫层后,4 000 kN·m强夯处理方式。强夯布点采用正方形布点,夯点间距4.5 m,单点击数7击~10击。

对于部分作为原地形过水通道的落水洞或漏斗,强夯处理后,沿顶面铺填一层防水土工布,或不小于30 cm厚的粘土层,以防止在处理后的填筑体内形成水流,影响整体稳定。

3.2.3潜伏溶洞区

1)进场后,配合设计单位、勘察单位对潜伏溶洞进行是否需要处理的判定。一般根据“坍塌填塞法”和“溶洞顶板厚度与跨度比法”进行。判定时,除考虑溶洞所在位置的填筑高度、溶洞充填状况、溶洞洞体是否连通等条件外,还需要综合考虑潜伏溶洞在机场的不同分区的重要程度,比如道槽区、航站楼区等均属于重要区域。

2)潜伏溶洞的现场处理:

a.对于顶板埋深在5 m以内的,主要采用清爆换填方式,即:对潜伏溶洞的顶板进行爆破开挖后,采用石料进行回填压实处理;回填填料粒径采取由下到上逐渐变小的方式,以便形成反滤作用——溶洞底部采用大直径填料,溶洞上部采用小粒径填料。施工中以LD2为代表,进行分层填筑后,3 000 kN·m强夯处理。

b.现场勘察中,对照钻孔,发现顶板基岩较薄的潜伏溶洞,且位于填方较高(填高在20 m以上)的区域时,现场可采用高能级强夯的方法进行探测,夯击中发生塌陷的,按照a条采用清爆破换填方式进行处理。

c.对于洞体无充填或充填较少的潜伏溶洞,采用清爆换填处理方式不经济时,采用充填碎石或投石料,加注浆方案处理。

d.勘察确认需要处理的溶洞,若洞体在半充填以上的,采用直接注浆方案处理。

注浆采用袖阀管注浆法,为弥补填充材料作为充填骨架的不足之处,采用分段、多次复注方式。

施工中以LD7,LD6~LD7之间为代表,采用钻孔注浆处理,注浆孔距4.0 m,三角形布置;注浆孔径400 mm;孔深以钻穿溶洞顶板为准;投入填充材料。

注浆材料:周边孔注浆材料采用纯水泥浆+膨润土+水玻璃,中央孔注浆材料采用纯水泥浆。注浆顺序由外到内,隔孔交替进行,以保证注浆效果。

3)处理结果。

均达到设计要求,通过验收。

以LD6为例,挖开垫层后对原地面进行标准贯入试验,在不同测试点位,分别为:0.00 m~5.40 m深度范围内N63.5平均值为17.4,20.0,0.00 m~4.50 m深度范围内N63.5平均值为20.4,满足设计要求。

3.3 水的处理

本项目在表层清理后,按地形特点,采用了单一型盲沟排水系统。具体在高填方区域按地形情况分设主次盲沟,每一个泉眼均设置了排水支盲沟,并与主盲沟或次盲沟相连通。盲沟铺设了防水土工布(≥300 g/m2),以保证长期排水效果。同时,设置了坡面明排系统。

4 沉降观测结果

4.1 基层开工前进行的道槽区高填方沉降观测结果(快速沉降稳定观测)

4.1.1累计沉降量分析

一期沉降观测点布置主要针对道槽高填方区进行。

根据沉降观测结果,进行累计沉降量分析,得出:本次观测各监测点累计沉隆量均较小。累计沉降量大于3 cm点包括B02,B03,B07及原地面监测点Y01,Y02,Y03等共6点。主要分布在LD4,LD6两个填方高度大于30 m的漏斗填方区。

但累计沉降量大于3 cm各点沉降曲线末端均呈收敛形状,同时对比原地面与相邻位置的表面沉降数据,可以看出表面沉降量与原地基沉降量相当,甚至更小,表明本场地沉降主要由原地基土受附加荷载作用产生固结变形引起,填筑体本身自密沉降很小,一定程度上还形成“拱”效应,减小了表面沉降,填筑体密实稳定,填筑质量好。

综上,本观测场地总体沉降量较小,填筑体密实稳定。

4.1.2沉降速率

数据表明,各监测点末期沉降速率相对较小,表面沉降点速率最大点为B03号点,及原地基Y03号监测点。根据沉降速率,本观测场地各观测点除B02,B03,B07(LD4,LD6)三点以外,月沉降量均小于5 mm,满足基层施工条件要求。

4.2 最高最大填方的漏斗(LD04,LD06)专题沉降观测分析

基本情况:LD04,LD06两个漏斗,填方量分别为48万 m3,35 m3,均无排水出口,且在地基处理中基底土层厚度较大。

施工监测过程中几场大雨后,出现过负沉降和沉降速率突变。原因分析为暴雨后,水顺着填筑体的缝隙渗到了漏斗底部,而漏斗底部无法做盲沟排出,漏斗底部较厚的粉质粘土层在上部填土荷载和雨水渗透共同作用下发生沉降。

措施:通过道面结构面层局部双层钢筋网片结构形式进行调节,实施效果有效。

5 效果及结论

竣工一年后,我们再次对正在使用的该机场,进行质量回访,对跑道道面进行了全面外观检查,无任何病害,故得出:

1)针对岩溶原地基的分区、分类处理对高填方道槽区沉降稳定有效。

2)针对岩溶地区填料,尽量采用大粒径、水稳性好的填料对高填方道槽区沉降稳定有效。

3)针对较为少见的无出水口的大型封闭漏斗的水处理措施,还有待进一步研究,比如:a.进行详勘,在可能的条件下,将漏斗底部与其他溶洞连通,创造排水出口;b.对大型无出水口的岩溶漏斗,对底部沉积土层全部或部分挖除,减薄对水敏感层的厚度,降低差异沉降的发生可能。

6 结语

本项目通过我集团公司施工的岩溶地区高填方机场的研究资料,通过对比、综合分析,总结出实现机场快速沉降稳定的施工技术和相关措施,对我国岩溶地区高填方机场建设有现实指导意义。