论绿色矿山建设的源头管控与过程监管

2018-08-14白中科白甲林

白中科,杨 侨,白甲林

(1.中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 100083;2.国土资源部土地整治重点实验室,北京 100035;3.北京博大生态城市规划设计院,北京 100101)

0 引 言

绿色矿山(green mine)的内涵,是指在矿山开采过程中充分考虑环境影响、资源消耗、科技水平等要素,体现了对传统的高强度资源开发、低层次环境管理的技术修正,强调了对矿业可持续发展的战略考量。从学术上,绿色矿山则强调“矿产资源开发最优、矿山环境量扰动最小”,包括充分估计区域环境承载力、优化采选冶过程(无毒、少污染)、修复和治理矿山生态环境等,是矿业科学发展、和谐发展、创新发展的必由之路[1]。长期以来,矿产资源的开发、加工、利用活动在点-线-面-网的不断扩展中极大地扰动着山、水、田、林、湖、草这一生命共同体。由于人们重视眼前的经济利益、忽视长远的生态价值,对生态系统的可逆性认识不足,造成留给人类的生存空间越来越小。

我国矿山开采周期长,短则十几年、长则几十年甚至上百年,尤其是大中型矿山,加之生物气候带、地貌类型、土壤类型、植被类型、开采工艺、复垦工艺、恢复目标和标准的差异,必然要求矿区生态的整体保护、系统修复、综合治理,这也是绿色矿山建设的重要的、持久的内容。

而矿区生态的整体保护、系统修复、综合治理,上至国务院相关部委,下至各生产建设单位,政出多门,如何协调环境保护、国土资源、水利、农业、林业、城建等相关部门的关系,又需要什么样的长效运作机制,才能保证矿区生态环境达到绿色矿山建设的要求。

从源头管控与过程监管上讲,绿色矿山建设中的生态环境建设与国务院部委分管的五个方案密切相关。影响矿区生态环境的矿山开发利用方案、矿区环境影响评价报告书、水土保持方案、矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案之间到底存在什么样相互支撑的镶嵌关系,如何能够实现部门全程协同、专家联手攻关、技术有效对接与融合。

基于上述问题,本文试论绿色矿山建设的源头管控与过程监管。

1 我国矿山土地损毁及生态环境现状分析

国土资源部土地整治重点实验室土地复垦方向带头人白中科及其团队成员,长期跟踪我国矿产资源开发、加工、利用过程造成的土地损毁动态[2],调查基本情况如下所述。

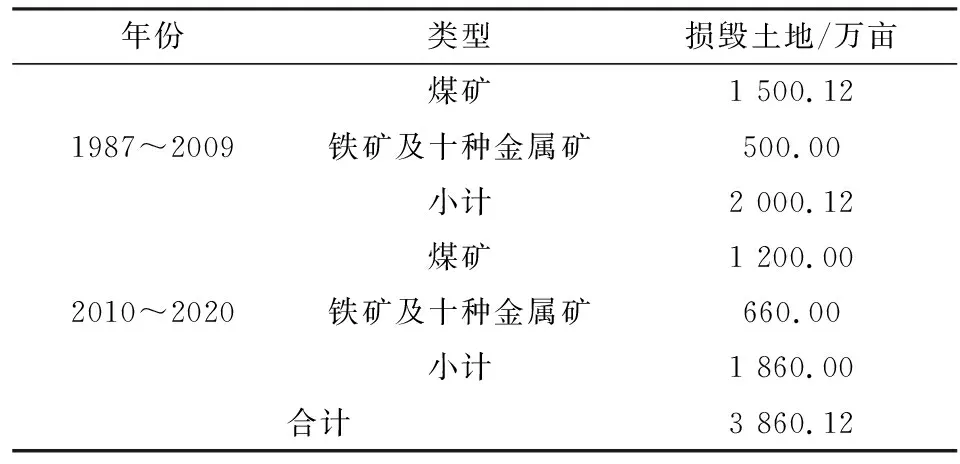

1.1 煤矿土地损毁系数与测算方法

经过对17个省(区、市)100多个矿的数据分析与验证,得出煤矿万吨煤损毁土地系数:1987~1999年为4.5亩*注:1亩=666.67m2。/万t,2000~2009年为4.0亩/万t,2010~2020年调整为3亩/万t。煤炭生产损毁土地面积=万吨煤损毁系数×煤炭产量(表1)。

表1 煤矿、铁矿及十种金属矿土地损毁测算表

1.2 金属矿山土地损毁系数与测算方法

根据全国铁矿项目土地损毁系数分析,考虑全国3/4的铁矿是露天开采,铁矿损毁土地系数4.5亩/万t。根据《“十二五”建筑节能专项规划》调查的4 745个矿山企业,得出十种金属矿山开采损毁土地系数为万吨矿石损毁土地3.8亩/万t。金属生产损毁土地面积=金属损毁系数×金属产量/有色金属平均品位(表1)。

综上,1987~2020年,我国煤矿损毁土地约2 700.12万亩;铁矿及十种金属矿约1 160.00万亩,合计约3 860.12万亩。

采矿不仅造成大量土地、植被和水体破坏,还引发地表塌陷、山体开裂、崩塌和滑坡等地质灾害,严重破坏生态系统平衡,造成水资源枯竭、河水断流、大面积区域性地下水位下降、水土流失、环境恶化。采矿、选矿产生大量的废石、尾矿,是持久且严重的污染源,如一些伴硫矿物废石堆的酸性排水及其重金属污染可持续数百年之久。

根据多年的经验,矿山废弃土地采取工程措施和生物措施,复垦到农业、林业、牧业可利用状态(形态恢复与部分的功能恢复),复垦费用估算如下:煤矿0.5万~1.2万元/亩;铁矿及十种有色金属矿2.0万~3.0万元/亩。

2 我国绿色矿山建设现状分析

根据国土资源部公布的四期国家绿色矿山名单[3-6],统计分析结果如下所述。

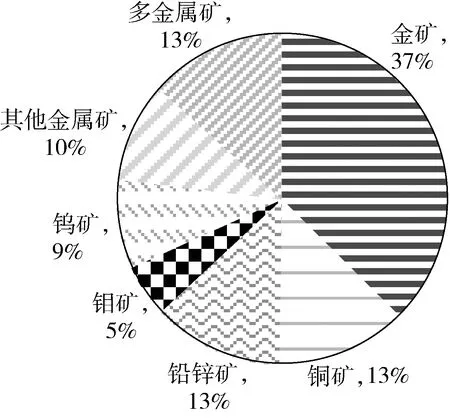

图1 不同种类绿色矿山数量分布图

图2 不同种类的有色金属绿色矿山分布图

按行业统计分析(图1和图2):煤炭行业227家,其中,首批11家,第二批63家,第三批85家,第四批68家;有色金属195家,其中,主营金矿的绿色矿山73家,主营铜矿的绿色矿山25家,主营铅锌矿的绿色矿山25家,主营钼矿的绿色矿山10家,主营钨矿的绿色矿山17家,其他金属矿的绿色矿山19家,多金属矿绿色矿山26家;黑色金属108家,其中,第一批5家,第二批31家,第三批40家,第四批32家;非金属77家。

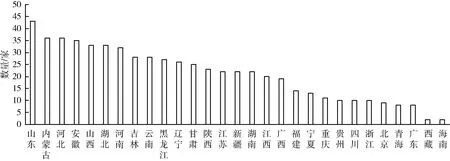

按省(区、市)统计排序(图3):山东43家,内蒙古36家,河北36家,安徽35家,山西33家,湖北33家,河南32家,吉林28家,云南28家,黑龙江27家,辽宁26家,甘肃25家,陕西23家,江苏22家,新疆22家,湖南22家,江西20家,广西19家,福建14家,宁夏13家,重庆11家,贵州10家,四川10家,浙江10家,北京9家,青海8家,广东8家,西藏2家,海南2家。

图3 全国各省(区、市)绿色矿山数量分布图

截至2018年6月底,纳入全国绿色矿山名录进行公告的矿山共607家。实际上参加绿色矿山试点的数量不止这些,部分矿山未通过核查,其主要原因包括矿山停产或关闭、违法违规问题,涉及自然保护区,发生安全生产事故、环保事故、未完成规定的绿色矿山建设任务等。

我国绿色矿山经过10余年建设,已实现了从理念到行动、从“试点探索”到“全面推进”的质的飞跃,但在各个省(区、市)表现很不平衡,仍存在诸如认识、欠账、公平竞争、体制机制、政府作用、标准等问题。从长远来看,必须激励和约束并举,逐步形成绿色矿山建设倒逼机制,通过优化存量、激发流量、清洁增量等措施加快推动绿色矿山建设。

就煤炭行业绿色矿山建设而言,煤炭企业经历2012~2016年的低迷期,尤其是近两年去产能关闭落后煤矿后续安置方面负担较重,企业负债率居高不下,资金链紧张,在绿色矿山建设投入上力不从心,亟待国家出台有针对性政策措施加以扶持。

综上所述,绿色发展已经成为历史前进的大潮和趋势,建设绿色矿山、发展绿色矿业是我国矿业发展的必由之路。但如何处理好在开发中保护,在保护中科学开发的矛盾关系,需要做的工作还很多。

3 我国绿色矿山建设的源头管控与过程监管

为全面贯彻落实新发展理念和党中央国务院决策部署,加快矿业转型和绿色发展,推动矿业领域生态文明建设,国土资源部、财政部、环境保护部、国家质量监督检验检疫总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(以下简称《实施意见》),明确了绿色矿山建设的三大目标、四项重点任务(制定领跑标准、全面推进绿色矿山建设、加快推进绿色勘查、建设绿色矿业发展示范区)等。通过什么样的源头管控与过程监管,才能满足我国绿色矿山建设的时代要求,笔者认为应从以下几个方面考虑。

3.1 绿色矿山建设需要绿色理念指导

绿色矿山建设应贯穿资源开发整个生命周期,包括绿色勘查、开发利用最优化选择、环境修复等。实现循环发展,产业发展应生态化、低碳化。因此,绿色矿山建设需遵循“山、水、林、田、湖、草”生命共同体的理念,从土地资源、水资源、生物资源、景观资源、人居环境损毁与复垦利用角度,探讨矿产资源开发集中区生态安全问题,揭示矿产资源开发集中区生态安全的规律,提出以土地资源、水资源、生物资源、景观资源恢复利用为目的,统筹解决矿区所在地居民的生产、生活、生态问题的控制对策。

具体来讲,绿色矿山建设需考虑“育山-理水-造林-养田-调气-梳脉-完型-修文”。育山,即重塑与矿区周边景观相协调的地貌;理水,即梳理矿-农-城水系网络探求生态用水平衡;造林,即重建矿区植被保护生物多样养性;养田,即重构矿山无障碍层的土体提升土壤质量;调气,即开辟矿-农-城区域通风廊道调节矿区微气候;梳脉,即疏通矿-农-城点线面网的绿脉水脉;完型,即:完善矿-农-城公共空间系统,组织城市多元活动;修文,即传承人文山水园林理念,凸显东方文化气质。这是一项系统工程,需要多学科交叉、多专家联手。

3.2 绿色矿山建设需要从大尺度考虑国土空间的优化

我国矿山时空尺度大,开采周期长,短则十几年、长则几十年甚至上百年,矿区面积少则十几平方千米、多者上百平方千米,尤其是大中型矿山。矿产资源开发过程是有点-面-网的扩展过程,景观在破碎和景观整合同向同行。因此,应大尺度考虑国土空间格局的优化。草原矿区如果首先不从地貌角度进行仿自然地貌,是难以恢复成草原的。而黄土高原可以借用采矿的便利条件,进行地貌重塑,恢复到百万年前宽阔平坦的“塬地貌”,没有必要恢复到采矿前沟壑纵横的地貌;黄淮海平原高潜水位区,采矿后大规模积水,已不可能恢复到原陆地生态系统,只能通过大尺度积水调配,尽最大努力抢救土地、土壤,重建水陆镶嵌的生态系统;西部沙漠戈壁是我国目前和未来相当长时期的能源重点开发区,应以工程措施为主、生物措施为辅,防治固定沙丘活化、沦为半固定沙丘和流动沙丘。

目前,我国有十万多个矿山,固体废弃物堆放场有几十万处,常常分布在高标准基本农田周边,由点到线到面到网扩展,这些损毁的矿山废弃地,如果得不到及时有效的控制,污染物将会对周边的高标准基本农田造成巨大威胁,尤其是金属矿山在暴雨的情况下,矿山的地面径流水会沿着流域流动,一场大雨会使本身就是高标准基本农田或已建的高标准农田毁于一旦,造成修复成本极高,有的不能修复迫使改变土地利用用途、降低土地功能。

3.3 绿色矿山建设亟待源头管控

《实施意见》要求用新机制推进绿色矿山建设工作。但矿区生态环境治理,上至国务院相关部委,下至各生产建设单位,政出多门。长期以来,各部委分管的业务是:原国土资源部矿产开发管理司,以及各个矿种的协会负责矿山开发利用方案的审查;原国土资源部耕地保护司/土地整治中心,以及各省的国土资源厅耕保处/土地整治中心负责土地复垦方案的审查;原国土资源部地质环境司,以及各省的国土资源厅地质环境处,负责矿山地质环境保护与治理恢复方案的审查;原环境保护部环境影响评估司/环境影响评估中心,以及各省环境保护厅环境影响评价处,负责矿区规划环境影响评价报告书/项目环境影响评价报告书的审查;原水利部水土保持司,以及各省的水土保持处,负责水土保持方案的审查。如何能够部门全程协同,专家联手攻关,技术有效对接,将是决定矿区生态环境能否及时、有效治理的关键。

目前,自然资源部和生态环境部已经成立,但管理职能对接问题尚未到位。影响矿区生态环境的矿山开发利用方案、矿区环境影响评价报告书、水土保持方案、矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案之间如何相互支撑,如何能够实现部门全程协同、专家联手攻关、技术有效对接与融合,需要从源头着手其与绿色矿山建设的关系。这就要求必须认真梳理分析如下7个问题:①五方案编制及竣工验收的时间节点错位在哪里;②如果把矿山开发利用方案称为先导方案,那给后续的环评-水保-地灾-复垦方案的编制与审查提供了什么有价值的可利用信息;③如果环评-水保-地灾-复垦方案对先导的开发利用方案有什么反馈的信息,先导的开发利用方案怎么变更才好;④环评方案和水保方案竣工验收后,对后期出现的生态环境问题能否做到有效管控;⑤地灾-复垦方案在污染控制与水土资源平衡分析上如何借用环评、水保方案上的预测结果和提出的措施;⑥环评方案所预测和评价的预防控制和治理的措施、使环境可达到允许接受的程度,后期靠什么来实现目标和受损生态系统的修复;⑦评审通过的方案以及竣工验收通过的方案,靠什么监测监管,才能保证后期运行效果的实现。

值得一提的是,2016年,国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局联合发布的《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》得到了总理的高度重视;国土资源部为贯彻落实党中央、国务院关于深化行政审批制度改革的有关要求,切实减少管理环节,提高工作效率,减轻矿山企业负担,出台了《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规〔2016〕21号)。文件要求矿山企业按照《土地复垦条例》《矿山地质环境保护规定》的有关规定,做好矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编报工作。文件在矿用废弃土地的变更、残余资源开发式治理方面也有了突破,为社会资金的介入开辟了新的道路。

3.4 绿色矿山建设需要过程监管

目前,矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编报与审查,是遵循“山、水、林、田、湖生命共同体”理念的地矿统筹与融合的有效举措[7-8]。但受损矿山土地的形态恢复容易,而功能恢复过程需要时间,需要长期管护,加强过程监管,尤其在一些生态脆弱、生态敏感的矿区。因此,方案合编是形式,调查是关键,评价是手段,规划设计是核心,过程监测监管是重点,落地是目的。两方案合并编制的交叉融合在土地上,必须写明矿山地质环境与土地目前是什么样、采矿后矿山地质环境与土地会损毁成什么样、如何恢复治理、投入资金是多少等。方案合编体现了“皮-骨-肉”一体不可分割,但形态恢复与功能恢复并非一朝一夕。从制度与技术层面,探讨地上与地下、黑色与绿色、开发与保护的宏观指导、中观控制、微观操作的政府部门管理协同的有效途径,不能一味为了发展再“透支”未来。

笔者认为,矿山生态环境综合整治的焦点与难点:遵循“山、水、林、田、湖生命共同体”理念,实行自然资源统一监管、生态环境综合整治,生产、生活、生态三生空间统筹规划的政府跨部门协同管理,扭转因管理制度层面问题,造成国务院各部委在矿区生态环境综合治理上出现的空白、重复与冲突。应从法律性制度(法律、法规、条例等)、规范性制度(标准、规范、导则等)、制度性规定(实施细则等),梳理原国土资源部、原环境保护部、水利部分管的五方案的逻辑关系,旨在为方案编制单位能编制出一个科学合理的方案、为生产建设单位能最大限度地避免多方案执行过程的相悖问题提供科学依据。只有在进行矿山生态环境综合治理过程中的长效运作机制有所突破,才能保证绿色矿山建设中矿区生态环境的根本好转。

4 结 语

绿色矿山建设中的矿山生态环境整体保护、系统修复、综合治理,是形成绿色矿山建设新格局、探索矿业发展方式转变新途径、建立绿色矿业发展工作新机制的重要内容,需从源头管控和过程监管入手。

绿色矿山建设的源头管控和过程监管,需要部门全程协同,促使矿山开发利用方案、矿区环境影响评价报告书、水土保持方案、矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案技术的有效对接与融合。

绿色矿山建设应在山、水、林、田、湖生命共同体的理念指导下,进行“育山-理水-造林-养田-调气-梳脉-完型-修文”工程,应充分整合有关政策和资金,从区域性、流域性角度对矿山受损生态系统进行地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观重现和生物多样性保护与重组。

通过绿色矿山建设,将矿山生态环境、资源环境、经济环境和人文环境联结成一个有机的系统,使矿山采矿活动与生态环境和谐、协调、统一,消除采矿活动对环境和生态造成的巨大负面影响,才可持久推进绿色矿山建设。