我国与主要创新型国家基础研究投入比较研究*

2018-08-13姜桂兴程如烟

姜桂兴 程如烟

(中国科学技术信息研究所,北京100038)

1 引言

当前,国际科技竞争日益加剧,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,知识创新、技术创新和产业创新深度融合,基础研究日益成为推动科技革命和产业变革的重要源泉和动力。为保障科技经济长期可持续发展,各创新型国家纷纷加强基础研究战略部署,增加基础研究投入,力求以科学研究的新突破带动科技、经济实力的新提升。我国经济也已转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,各领域对源头创新的需求巨大,迫切需要基础研究发挥战略引擎的作用。当前我国基础研究投入与主要创新型国家相比,处于什么水平?存在哪些优势和不足?这些都需要进一步明确。鉴于此,本文试图从全球视野分析和比较近10~20年我国和主要创新型国家基础研究投入的基本趋势,以期为我国基础研究发展和决策提供一定的参考和借鉴。

目前,国际上公认的创新型国家有20个左右,这些国家的共同特征是:创新综合指数明显高于其他国家,研发投入占GDP的比例一般在2%以上,科技进步贡献率在70%以上,对外技术依存度指标一般在30%以下[1]。本文选取其中研发投入规模较大的美国、日本、德国、法国、英国、韩国六个创新型国家和同为世界大国的俄罗斯作为研究参照对象,并根据相关数据的可获性对参照国进行适当取舍。

为保证数据的权威性和可靠性,除特殊情况外,本文主要采用官方发布的统计数据。其中,国际数据主要来自经合组织科学技术指标数据库(OECD Scientific and Technological Indicators Data-base)和相应国家政府官网,且除投入规模采用绝对值外,其它指标尽可能采用相对值(即比值),以使国际比较更为科学合理。中国的数据优先采用经合组织数据库的统计数据,某些缺失的数据则利用国家统计局、财政部等部门的科技统计资料进行补充测算。

图1 各国基础研究投入规模[2]Fig.1 Basic research expenditures for selected countries[2]

2 我国基础研究投入特点分析

总体而言,我国基础研究投入呈现总量大(2016年全球第二)(图1)、增速快 (2007—2016年均增长16.8%)(图2)、投入强度低(2016年约0.1%,不到韩、法、美的 1/4)(图 3)、占研发总投入的比重低(2016年为5.2%,不到发达国家的1/2)(图4)等四个鲜明特征。这些特征表明,只要我国对基础研究投入给予足够的重视,基于雄厚的经济实力,我国基础研究投入占GDP的比例(即投入强度)和占研发投入的比重是能够更科学、合理地提高的。而这种巨大的潜力,是其他国家所不具备的。

1)规模大:总量已跃居世界第二,但仅比美国的四分之一略强

经过近10年的大力投入,2015年我国基础研究投入总量达到206亿美元(按当前购买力平价计算,下同),首次超过日本(202亿美元),跃居世界第二大基础研究投入国。然而,美国仍是目前世界第一大基础研究投入国。2016年,美国基础研究总投入为863亿美元,遥遥领先于世界其他国家,相当于中(237亿美元)、日(212亿美元)、法(146亿美元,2015)、韩(127亿美元)、英(76亿美元,2015)、俄(56亿美元)六国的投入总和。我国2016年的基础研究投入总量仅比美国的四分之一略强,仍有很大的增长空间。

图2 各国基础研究投入年均增长率(2007—2016)[2]Fig.2 Annual average growth rate of basic re-search expenditure for selected countries(2007-2016)[2]

图3 各国基础研究投入强度[2]Fig.3 Basic research expenditure as a percentage of GDP for selected countries[2]

2)增速快:超过其他六国

各国基础研究投入整体均呈增长态势。美、英、法、日、俄五个国家基础研究投入在2009年金融危机之后略有下降或停滞,2012年前后再次恢复增长趋势;我国和韩国则一直处于稳定增长中。就增长速度而言,投入规模(基数)大的国家增速相对较小。2007—2016十年间,基础研究投入规模长期位居前列的美国和日本年均投入增速分别为 2.7%和 2.5%,低于英国(3.9%)和法国(3.6%),更低于增速比较高的韩国(7.9%),仅高于俄罗斯(2.3%)。

在七个国家(不包括德国)中,我国基础研究投入增长最快,年均增速高达16.8%,从2007年的58.4亿美元增长到2016年的236.8亿美元,十年增长了约3倍,高于我国研发总支出的年均增长率(15.4%)。

图4 各国研发投入的活动类型分布[2]Fig.4 Distribution of Gross domestic expenditures on R&D for selected countries,by type of work[2]

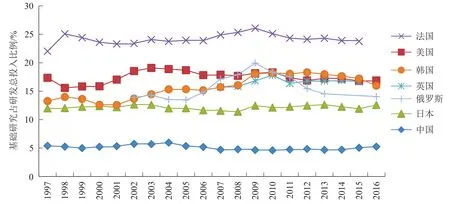

3)强度低:我国基础研究投入仅为GDP的0.1%,不及韩、法、美的四分之一

各国基础研究投入强度基本都呈增长趋势。1997—2008年,法国基础研究投入强度一直在0.45%以上,且逐渐增长至2009年的最高点0.58%,金融危机之后虽略有下降,也始终在0.5%以上,2012年降至0.54%。美国基础研究投入强度从1997年的0.43%增长至2016年的0.46%,日本也从1997年的0.33%增长至2013和2014年的0.42%后,于2015和2016年略降至0.39%。英国和俄罗斯基础研究投入强度相对较低,英国基本处于0.26%~0.3%之间,俄罗斯近年徘徊在0.16%左右。

韩国基础研究投入强度近年增长迅速。1997—2002年间,一直在0.27% ~0.31%范围内徘徊,2003年之后开始迅速增长,2004年(0.39%)超过日本(0.36%),2007年(0.47%)赶上美国(0.47%),2009年(0.59%)超过法国(0.58%),在七国中位居第一,2012年更是达到0.74%,且直到2015年都一直保持在0.7%以上,2016年虽略有下降(0.68%),但仍远高于其他几国。

2015年之后,尽管我国基础研究投入总量已经位居世界第二,但投入强度却只有0.1%左右,是七国中最低的,不到美国、法国(投入强度在0.4%以上)的1/4,更与韩国0.7%左右的高投入强度相去甚远。

4)占研发总投入的比重低:只有5.1%,远低于多数主要创新型国家15%~25%的水平

1997年以来,主要创新型国家基础研究投入占研发总投入的比重均在10%以上,目前更是大多(日本、俄罗斯除外)在15%以上。法国基础研究占研发总投入的比例最高,一直超过20%,2009年达到峰值26%;美国自2001年以来一直在18%左右;英国17%左右;韩国从1997年的13%一路增长到了近年的17%左右;俄罗斯起伏比较大,但也基本在10%~20%之间徘徊,最高(2009)达到20%;日本比较平稳,保持在12%左右(图5)。

我国基础研究投入占研发总投入的比例明显偏低,1997年以来一直在5%~6%徘徊,近10年都维持在5%左右,远远低于主要创新型国家的水平(一般15%以上)。这一基础研究投入不足的局面一直未得到根本性转变。

3 我国基础研究经费执行结构分析

与主要创新型国家相比,我国基础研究经费执行结构(经费在高等院校、研究机构、企业和非营利机构等执行部门的分布)比较失衡,严重依赖高等院校和政府研究机构等公共部门(2016年96.9%),企业只执行了全国 3.2%(2016)的基础研究支出(图6)。虽然公共部门是我国基础研究经费的执行主体(图7),但基础研究却并非是公共部门最主要的研发活动类型。我国高等院校研发支出中基础研究、应用研究和试验发展所占份额之比为40∶49∶10(图8);政府研究机构研发支出中这一比例为15∶29∶56(图9);企业研发支出中更是只有0.2%为基础研究,而主要创新型国家则基本在6%以上(图10)。

图5 各国基础研究占研发总投入的比例[2]Fig.5 Basic research expenditure as a percentage of gross domestic R&D expenditure for selected coun-tries[2]

图6 各国基础研究支出的执行部门分布[2]Fig.6 Distribution of basic research expenditure for selected countries,by performing sec-tor[2]

图7 我国基础研究经费的执行部门分布[2]Fig.7 Distribution of basic research expenditure for China,by performing sector[2]

1)我国基础研究经费执行部门结构失衡,企业仅执行全国3.2%的基础研究支出

基础研究的执行部门主要有高等院校、政府研究机构、企业和非营利机构等,不同国家各执行部门所占比例差别较大。目前,在法、中、英、美四国,高等院校是最大的基础研究执行部门,其基础研究支出基本占全国基础研究总支出的50%以上,法国更是高达69%;而在日本和韩国,企业是最大的基础研究执行部门,分别执行了两国47%和58%的基础研究支出;俄罗斯74%的基础研究由政府研究机构执行,这与其传统科研机构的力量较强、在国家科研体系中占有重要地位的历史(特别是计划经济时期)有关。总的来说,除了韩国企业执行的基础研究比例(58%)超过公共部门外,其它五国公共部门(高等院校+研究机构)均是基础研究的最主要执行者,一般执行50%以上的全国基础研究支出,企业执行6%~47%。

图8 各国高等院校研发支出的活动类型分布[2]Fig.8 Distribution of R&D expenditure performed by the higher education sector for selected countries,by type of work[2]

图9 各国政府研究机构研发支出的活动类型分布[2]Fig.9 Distribution of R&D expenditure performed by the government sector for selected coun-tries,by type of work[2]

图10 各国企业研发支出的活动类型分布[2]Fig.10 Distribution of R&D expenditure performed by the business enterprise sector for select-ed countries,by type of work[2]

我国基础研究活动更是高度集中在公共部门(96.9%),高等院校和研究机构占全国基础研究总支出的比重分别为52.6%和44.3%。2006年以前,与俄罗斯相似,研究机构是我国基础研究最大活动主体(2001年占比曾高达63%)。经过多年的改革,自2002年起,我国高等院校在基础研究中的地位不断上升,2006年其基础研究支出首次超过研究机构,此后一直在居于首位(2008年后占比50%以上)。我国企业的基础研究活动十分薄弱,仅占全国基础研究总支出的3.2%,是七个国家中最低的,不仅远低于日韩45%~60%的企业基础研究支出占比,而且与美英企业25%的占比也相去甚远。

2)我国高等院校研发经费主要用于应用研究(49%),基础研究占比(40%)低于美(63%)、法(74%)两国

在七国高等院校的研发支出中,科学研究(基础研究+应用研究)占据着绝对的“垄断”地位,经费占比均在62%以上,其中基础研究占比都在30%以上。法、美两国高等院校的科学研究支出占比均超过90%,基础研究占比分别高达74%和63%。俄罗斯、英国、韩国和日本高等院校的基础研究占比在30%~38%之间。

我国高等院校的科学研究经费也高达90%,试验发展只占10%。但与美法高等院校以基础研究为主不同,我国高等院校的科学研究以应用研究为主(49%),同俄罗斯(47%)和英国(52%)相似;基础研究占高等院校全部研发经费的40%。

3)我国政府研究机构15%的研发经费用于基础研究,主要创新型国家一般在20%~42%之间

总的来看,各国政府研究机构的科研活动比较多元化,基础研究、应用研究和试验发展的支出所占比重相对均衡,不像高等院校那样高度集中在科学研究上,基础研究支出比例(20%~42%)也较高等院校(30% ~75%)低。英国(42%)、俄罗斯(32%)和韩国(29%)政府研究机构的基础研究支出比例较高,美、法、日都在20%左右。

我国政府研究机构三类研发活动经费比重分别为:基础研究15%、应用研究29%、试验发展56%。基础研究比重在七国中最低,应用研究与其它国家(法、英除外)相当,试验发展则是七国中最高的。

4)我国企业研发经费支出中基础研究只占0.2%,远低于多数主要创新型国家6%以上的水平

试验发展是各国企业的第一大研发活动类型,各国企业均有50%以上的研发经费用于试验发展。其次,各国企业也都开展一定比例的应用研究,英法两国应用研究占企业研发支出的比例高达40%以上,韩国、日本、美国和俄罗斯介于11%~21%之间。企业基础研究支出占比普遍较低,韩国企业最高(12%),日本、英国、法国和美国都在6%~8%之间,俄罗斯只有1.5%。

我国企业研发投入强度较低(2016年规模以上工业企业研发经费支出与主营业务收入之比只有0.9%),其中,基础研究投入更低。企业基础研究支出只占企业研发支出总额的0.2%,远低于主要创新型国家(俄罗斯除外)企业6%以上的水平;我国企业应用研究经费占比只有3%,也严重低于主要创新型国家11%~42%的水平。这是需要改进的。基础研究和应用研究经费投入是增加原始技术创新供给、提升企业创新能力的重要保障,需要给予高度关注。

4 中央财政基础研究投入分析

鉴于基础研究的公益性,中央政府通常是一个国家基础研究的主要资助者。与多数主要创新型国家联邦政府研发预算拨款占GDP的比例(0.6%~1.2%)相比,我国近年中央财政科技拨款占GDP的比例(0.4%~0.5%)还比较低,尚有较大的提升空间(图11、12)。由于除美国外,其他六国关于政府基础研究投入的细化数据不完整,因此本部分主要以美国作为参照对象进行比较分析。调研发现,与美国联邦政府主导,企业、高等院校、非营利机构等各类机构共同投入的多元资助体系相比(图13),我国基础研究经费来源太过单一,几乎完全依靠国家财政资金,特别是中央财政资金[4]。

1)我国中央财政科技拨款占GDP比例明显低于创新型国家

各国政府对基础研究的资助主要来自中央的“政府研发预算拨款(GBAORD)”,从政府研发预算拨款可以窥看政府对基础研究的投入情况。

1997—2016二十年间,只有韩国政府研发预算拨款占GDP的比例呈显著上升态势,从0.57%(1999)持续增长到 1.21%(2015)又略微回落到和日本(0.64%),法国和英国分别为 0.63%和0.52%,俄罗斯为 0.47%。

尽管我国“中央财政科技拨款”(其中包含研发预算拨款)已经由1997年的273.9亿元人民币增长到2016年的3269亿元,增长了近1100%,但占GDP的比例仅为0.44%,是八个国家中最低的,而且十年来一直处于0.3%~0.5%的水平,而研发预算拨款占 GDP的比例更低,大约只有 0.3%。

图11 各国中央政府研发预算拨款占 GDP的比例(1997—2017)[2,3]Fig.11 Government budget appropriations for R&D as a percentage of GDP for selected countries(1997-2017)[2,3]

图12 各国中央政府研发预算拨款占GDP的比例(2015/2016/2017)[2,3]Fig.12 Government budget appropriations for R&D as a percentage of GDP for selected coun-tries(2015/2016/2017)[2,3]

2)我国基础研究经费来源单一,约90%以上依靠国家财政资金

就基础研究经费来源而言,美国这方面的统计数据比较系统,因此下面以美国为例进行对比分析。联邦政府一直是美国基础研究的主要资助者,其基础研究投入从1997年的192.5亿美元增长到了2016年的375.5亿美元。不过,随着美国企业创新能力提高和企业基础研究投入的不断增加,联邦政府基础研究投入占全国基础研究投入的比例呈逐渐下降趋势,2013年首次降至50%以下。2016年,美国基础研究经费投入来源中,联邦政府、企业、高等院校、非营利机构和地方政府所占比例依次为 43.5%、27.2%、13.6%、13.0%和2.8%。总体而言,美国基础研究经费大约50%由政府提供,企业、高等院校和非营利机构共同承担了另外50%的基础研究经费。

与美国相比,我国基础研究经费来源单一,主要依靠国家财政投入,特别是中央财政科技投入。根据全国政府财政支出决算与基础研究经费统计数据测算,2015年我国基础研究总经费中,国家财政资金约占98.4%,而中央财政资金占到 91.5%[4]。

图13 美国基础研究经费来源分布[5]Fig.13 Distribution of basic research expenditure for the United States,by source of funds[5]

表1 美国2012—2017财年联邦研发预算基本情况(亿美元)Tab.1 The U.S.federal R&D budget for the fiscal year 2012-2017(USD 100 million)

3)我国政府研发预算中基础研究占比尚需提高

美国联邦政府的研发预算通常会按研究类型进行分配。从最近六年情况看,基础研究预算(按实际决算额计)逐年增加,从2012年的317亿美元增涨到2017年的343亿美元,占研发预算总额的比例基本保持在22%~23.6%之间;基础研究和应用研究合计占比接近研发总预算的50%,试验发展约占50%。

2017年,在我国中央本级财政科技支出科目中,“基础研究”科目预算为532.5亿元,占研发科目总支出的比例由2012年的20.5%提高到了2017年的27.4%,虽然已高于美国联邦政府研发预算中基础研究的占比,但中央财政“基础研究”科目占中央财政科技预算18.8%的比例尚不高,特别是鉴于现阶段我国基础研究尚未建立起类似美国的多元化投入体系,仍主要依靠中央财政资金,因此需要继续提高中央政府研发预算中基础研究的比重。

5 启示与建议

我国基础研究的投入金额和结构与经济科技发展有适应的一面——投入总量大、增速快,也有不适应的一面——投入占研发总投入和GDP的比重低、经费来源过于单一、执行结构比较失衡等,与我国建立创新型国家的战略目标要求还有一定差距,需要大力改进。基础研究是创新的源头,我国目前正处于“三跑”并存阶段,迫切需要增加基础研究投入,增加内生技术供给,提高原始创新能力。

1)遵循基础研究投入增长规律,紧扣建设社会主义现代化强国的战略安排,稳定增加基础研究投入

我国基础研究投入偏低的现状与我国所处的社会经济发展阶段分不开,体现了过去几十年我国经济发展的阶段性特征。根据发达国家的历史经验,当一国处于工业化前期阶段时,其研发投入主要用于试验发展,随着工业化的进一步发展,才会更加着眼于构筑中长期经济发展的动力基础,将更多资源用于基础研究[13],因此基础研究投入通常会在工业化后期持续快速提高,进入后工业化阶段则基本稳定在15%~25%之间。

据中国社科院、国务院发展研究中心等机构研判,我国现已进入工业化后期阶段,并将在未来15~20年左右的时间里完成工业化,进入后工业化社会。党的十九大提出分两个阶段实现全面建成社会主义现代化强国的战略安排:到2035年,基本实现现代化,跻身创新型国家前列;到2050年,全面建成社会主义现代化强国和科技创新强国。建议我国根据建设创新型国家和社会主义现代化强国战略目标的要求,参照主要创新型国家的基础研究投入水平,持续稳定提高全社会基础研究投入,力争到2035年基本实现现代化时,基础研究占研发总投入的比重至少达到15%以上,到2050年成为世界科技创新强国时,基础研究占研发投入的比重也相应地居于全球领先地位。

2)发挥中央财政资金引导作用,建立多元化基础研究投入机制

首先,将基础研究作为中央财政科技资金的战略性投资,继续加强中央财政对基础研究的支持力度。我国中央财政科技拨款占GDP的比重相较主要创新型国家明显偏低,就我国的经济体量而言,仍有较大的增长空间。特别是现阶段我国基础研究尚未建立起多元化投入体系,中央财政仍需给予较大的支持力度。

第二,引导和调动有条件的省区市加大基础研究投入,逐步提高基础研究投入比重。建议以适当方式要求和带动地方政府围绕区域创新发展需求,因地制宜设立稳定支持基础研究的专项经费,着力解决区域经济社会发展中的重大科学问题。可以先从北京、上海、广东等创新能力强、财力雄厚的地区进行试点。

第三,引导和鼓励企业加强对基础研究的投入。在当前全球市场竞争不断加剧和技术发展变化持续加速的大背景下,我国应该趁势大力引导和激励企业重视研究开发活动,走可持续的创新之路。通过完善财税、金融等方面的政策措施,引导有条件的企业开展基础研究。鼓励企业与高校、科研院所合作,利用企业国家重点实验室、国家工程研究中心等支持行业领先企业开展应用基础研究和基础技术研发。改进科研计划立项机制,吸引企业更多地承担和参与需求导向的基础研究计划,提升研发能力。

第四,通过税收优惠等政策措施鼓励社会资本以科研基金、捐赠等方式支持基础研究,增加社会力量对基础研究的投入。

3)充分发挥不同研发活动主体的优势和特色,构建各有侧重、协调互补的一体化基础研究体系

在主要创新型国家,基础研究一般是高校或政府研究机构最主要的研发活动类型,企业通常也有6%以上的研发支出用于基础研究。在我国,基础研究既不是高校、也非政府研究机构最主要的研发活动类型,企业更是只有0.2%的研发支出用于基础研究。这既反映出我国基础研究活动的不足,也说明三大研发活动主体均有很大空间发展基础研究。

应鼓励三大研发活动主体进一步提高基础研究的战略地位,充分发挥各自的优势和特色,形成机构战略定位明确、各有侧重、协调互补的基础研究体系。研究型高校应努力成为自由探索型基础研究的主战场;政府研究机构应成为聚焦战略性、基础性、前瞻性重大科学问题和体现国家发展战略目标与导向的基础研究活动的排头兵;企业则应成为需求导向的、开展行业关键共性问题的基础研究主要力量。

4)健全和完善基础研究投入统计工作,详实反映真实情况,营造重视基础研究的社会氛围

真实准确的统计数据是科学决策的重要基础。研究发现,我国基础研究经费的统计工作还有待完善,统计口径和统计指标尚需进一步“细化”和“国际化”,将一些国际上通用的统计指标纳入进来,以便进行更具体更有效的国际定标比较。建议我国参照国际标准建立研发会计制度,更加合理地设计统计口径,改进统计方法和定义,增加和细化关于基础研究的统计指标,加强研发统计填报工作的培训,进一步提高统计的准确度。

同时,大力加强宣传教育,提高国民科学素养,引导全社会关心和重视基础研究,培育原创精神,形成社会各界弘扬、重视原始创新和源头创新的社会氛围。改进和完善科技评价办法,去除浮躁、急功近利等不良作风。