武术散打商业化发展主体及困境研究

2018-08-11夏成才李园宋莹

夏成才 李园 宋莹

摘要:文章在厘清中国武术散打发展历程及商业化现状基础上,通过分析武术散打商业化过程中由群众、主管部门、社会组织构成的三元主体结构特征,探讨中国武术散打商业化所面临的困境。采用文献分析法、逻辑归纳法和访谈法。结果表明,目前武術散打商业化发展主要面临武术协会制度缺失、社会体育组织职能缺失和群众认识不足等困境;依据困境提出相应优化路径有武术散打商业化发展必须加强武术协会制度的建设;加快社会体育组织角色的转变;加强武术散打运动的普及力度等,为充分发挥中国武术散打运动的经济价值以及发展壮大中国传统体育项目提供理论依据

关键词:三元主体结构 武术散打 商业化

中图分类号:G85 文献标识码:A 文章编号:2096—1839(2018)7—0031—03

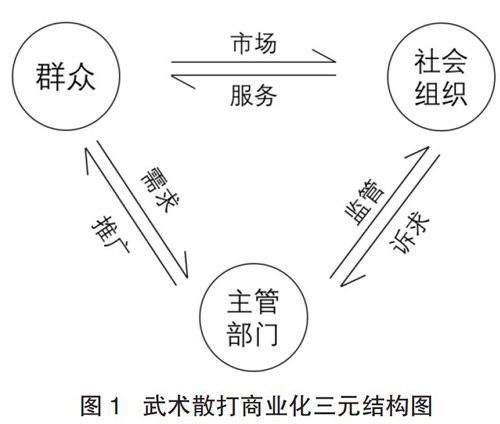

2016年,国务院印发《全民健身计划(2016-2020年)》,明确提出:到2020年体育消费总规模达到1.5万亿的发展目标。作为中国传统文化之一的中国武术当仁不让应该成为这一奋斗目标的主力军,而近几十年兴起的中国武术散打蕴含着巨大的商业价值,对其合理的开发和商业化将为“2020全民健身计划”贡献不小的力量。在商业化这条路上行走多年的武术散打,虽然在各方的努力下有了些许成绩,但还是没有完全发挥出它应有的经济效益。武术散打商业化发展的主体是由主管部门、社会组织和群众构成的三元主体。而前人对武术散打的研究主要集中在其自身体系的构建,鲜有研究武术散打的商业化发展。因此,本研究旨在探析各个主体在武术散打商业化过程中的特征、理清主体之间的关系,全方位掌握武术散打商业化困境,为充分发挥中国武术散打运动的经济价值提供重要参考。

1 武术散打商业化发展的历程及现状

1.1 武术散打商业化发展的历程

自1978年《关于开展武术散手运动的报告》发布,中国武术散打运动在全国各地陆续开展;到1989年国家体委正式批准武术散打为比赛项目,并成功举办第一届全国武术散打锦标赛;再到1994年“中华武术散手擂台争霸赛”以商业运作方式举办,标志着中国武术散打成型并走上商业化的道路。2000年,首届“散打王”争霸赛圆满举办后,诠释了中国武术散打与市场的结合,之后国家体育总局武术管理中心在此基础上举办多项赛事,更有非官方社会力量参与到武术散打商业赛事的筹备运营中来,中国武术散打商业化趋势也来越明显,商业化程度越来越完善。2014,年国务院颁发《国务院关于加快体育产业、促进体育消费的若干意见》和国家体育总局发布《体育总局关于推进体育赛事审批制度的改革的若干意见》,政策支持下的武术散打赛事遍地开花。2017年,响应国家号召,阔别12年的“散打王”重开,民族武术散打品牌的强势回归。预示着新时代下,中国武术散打商业化将进入新的发展时期,也是中国武术散打占领市场的关键时期。

1.2 武术散打商业化发展的现状

自2013年到2016年,由中国国家体育总局武术管理中心和中国武术协会等官方组织举办的武术散打赛事的数量增加125%,到2016年,武术散打赛事占武术赛事比重超过五成,但是到2017年这一数据并无较大变化。在规模上,从2013年到2016年,由官方组织举办的国内赛事参与人数从1700人次到4117人次,国际赛事保持在60人次左右,国内赛事重视度高,国际赛事较为平淡。另外举办地多为河北、河南、陕西等中西部地区以及东北地区,而经济较为发达的北京、上海、广东等地区却较少承办赛事。参加赛事的运动员结构上,由于武术管理中心对注册运动员管理的限制,导致武校、市级体校优秀武术散打运动员很少参加商业赛事。[1]

通过对比当下关注度较高的几项赛事发现,经过多年市场考验,中国武术散打赛事在赛事组织分工上更加明确、管理更加清楚、推广运作更加规范;迎合市场所作出的赛制和竞赛规则制定更加灵活和具有特色、媒体推广方式的运用更加丰富、并在不断尝试内容上的创新等。但是相比较国外较为成熟的技击类赛事在品牌构建、赛事包装、赛事组织上还是存在一定差距。[2]

2 武术散打商业化发展的困境

武术散打商业化的发展是由主管部门、社会体育组织、群众构成的三元主体结构。如图1,主体之间的相互作用和相互联系构成了一个完整的武术散打商业化发展模式,虽然各个主体具有相对的独立性,但作为一个整体的、复杂的系统,主体之间的相互作用和影响,决定了只要在某一环节出现了问题都会破坏主体之间联系,导致系统的部分缺失,阻碍了武术散打的商业化发展。

2.1 武术协会机制的缺失

从1989年确立为运动项目至现在不到30年的时间,中国武术散打注定要在不断的实践中更新和完善自身。迄今为止,武术散打的竞赛规则已经进行了九次修订,每一次都是一次变革,对于武术散打发展方向的影响极大。最新的武术散打竞赛规则规定运动员必须穿戴由中国武术协会规定的服装和护具,比赛中不得使用除头、肘、膝等部位,可以采用武术中的各种拳法、腿法、摔法动作进攻,通过打击头部、躯干、大小腿的方式得分,禁止使用反关节动作。这样规定的目的在于保留传统中国武术运动的特征和内涵,彰显即使在搏斗中也要传承中国武术的技击特点,又要符合中国武术以刚健有为为主纲的中华民族精神。[3]从项目的特点来看,管理部门对于这样的主导是合理的,但是对其商业化发展可能会成为其主要障碍之一。因为武术散打一旦进入市场,进行商业化的模式,则对其观赏性的要求更高,高难度动作的表演成分可能会更高。

武术散打的不完善还体现在体育法律法规的缺失,由于起步晚、发展缓慢,武术协会对散打运动的商业化发展并不重视,甚至过多的干预其商业化的进程。例如依据《中国武术协会纪律处罚办法》相关规定,运动员不得擅自代表其他单位参赛或参加未经体育总局武术中心批准的各类国内外武术竞赛活动,限制了高水平散打运动员出现在商业赛场上。另外,法律法规的不健全,导致赛事组织和投资方无法有法有据的操作运行,未能很好地贯彻公平公正的基本原则,滋生腐败和犯罪等行为,严重阻碍了武术散打商业化的良性发展。

2.2 社会体育组织职能的缺失

中国武术散打的主管部门是国家体育总局武术管理中心和中国武术协会,他们通常通过政策调整和规则制定来把握武術散打运动的发展方向。另外为了运动项目的推广和发展,常常在社会上还存在一些其他社会组织,由社会个体自发组织,主管部门直接或间接参与。这样的社会体育组织有利于政策至上而下的执行,但是由于这种上下关系,对于意见和建议自下而上的反馈却是不利的。[4]社会体育组织作为中国武术散打商业化的发起者,有着自己的利益诉求。虽然主管部门应该对社会体育组织严格管理,并且有效监督,使武术散打在商业化发展初期不跑偏、不跑反,但目前,由于主管部门的过分干预,职能越位,社会体育组织发展空间变小,导致社会体育组织职能缺失,未能充分发挥它应有的作用;另一方面,社会体育组自身发展的不完善,过分依赖主管部门,缺乏独立性的思考,自身利益诉求得不到满足,进而阻碍了社会体育组织对武术散打的推广。

一个事物本身就是处在变化当中的时候,它的发展也就充满了困难和不确定性,由此所带来的问题是一系列的、存在内在联系的。综上所述,中国武术散打商业化的发展根本阻力来自运动项目本身的不完善;中国传统文化给社会治理带来的思想上的阻碍,主管部门要清楚的认识到,并作出应对措施;社会体育组织不仅仅是传达落实相关政策,更重要的是建立起群众和主管部门之间的一道沟通桥梁。

2.3 群众对武术散打运动认识的缺乏

鉴于武术散打运动发展的时间较短,群众对它的不了解完全可以理解。但是对比武管中心和中国武术协会等有关部门对武术散打的推广力度,这就不得不令人疑惑和反思了。

“修身、齐家、治国、平天下”的思想使中国人有着鲜明的家族主义特征,表现着“家国情感”和行为方式。与西方个人主义思想不同的是,中国人更多认为社会个体应该首先服从于整体要求,从而忽视自身的独立性发展。但是群众对待政府决策的角度看,群众对体育政策的关注多是从自身利益为出发点而展开的。[4]这是相矛盾的,一方面个体服从整体,一方面个体希望自己的利益需求被整体重视。更重要的是,我国群众普遍参与意识不强,对政府工作中具有方向性和决策性的事务很少触及。[5]这样复杂的矛盾体导致政府和群众之间失联,一方面主管部门大力推广,一方面群众对武术散打依然一知半解。

3 武术散打商业化发展的优化路径

3.1 加强武术协会的制度建设

武术协会需要加强散打项目管理制度的完善,评分体系的科学合理化,进而有利于自身的成熟发展。同时,制定完善的体育法律法规,规范体育行业的不正当行为,防止腐败和犯罪等行为。

3.2 加快社会体育组织角色的转变

武术协会从管理者到引导者的转变,更多的是强调与社会体育组织之间的合作,为社会体育组织提供更大的发展空间,加快社会体育组织角色的转变,为其创造有利条件,培养社会体育组织的相对独立性,并在市场的调节下,充分发挥社会体育组织作为群众表达散打运动项目诉求的桥梁作用,逐渐从政府理性向公共理性的过渡。

3.3 加强武术散打运动的普及力度

武术协会和社会体育组织应当引导和培养群众对散打运动的认识,从其文化起源,项目特征及其独特的技击魅力等方面入手,加强群众对散打运动的了解,培养群众对散打的理性认识。

参考文献:

[1]姜岸媛.中国武术散打赛事的商业开发研究[D].武汉:武汉体育学院,2017.

[2]范燕美.武术散打商业赛事发展历程、现状与对策——以“中国武术散打百强争霸赛”为主要案例[J].上海体育学院学报,2015(05):83-88.

[3]张岱年,程宜山.中国文化与文化论争[M].北京:中国人民大学出版社,1990:17-18.

[4]杨柯.草根NPO政策参与的现实困境及破解路径——基于制度、能力建设与文化视角的分析[J].兰州大学学报(社会科学版),2014(04):85-91.

[5]曹可强,兰自力.论公众参与政府公共体育服务的决策D].体育学刊,2012(06):31-34.