基于专利分析的国内制氢技术发展态势研究*

2018-08-11王朔张军

王 朔 张 军

(1.中国科学院武汉文献情报中心,武汉430071;2.中国科学院大学,北京100049;3.广东省科技信息与发展战略研究所,广州510070)

1 引言

氢(H)是宇宙间含量最丰富的元素之一,每单位质量氢气释放的热量是单位质量汽油的三倍,且氢气燃烧最终产物只有水,表观上是一种绝对清洁的燃料[1]。由于化石能源存在资源量不可持续、CO2和各种污染物排放等问题,而可再生能源还无法做到稳定地大规模供应,氢能时常作为能源与环境问题的终极解决方案而受到追捧。氢能的利用能够横跨电力、供热和燃料三个领域,可促使能源供应端融合,提升能源使用效率,截至目前已经有诸如新能源制氢补充发电、燃料电池汽车、分布式发电等众多应用模式[2]。

在氢能利用方面,制氢是第一个关键的技术环节。由于氢能和电能一样,本质上仍属于二次能源,需要采用适当的技术手段,消耗其他一次或二次能源获得。迄今为止,氢气主要来源于煤炭、天然气、石油等一次化石能源或是以水为原料经过化学、生物、电解、光解等工艺制成,前者必须直接建诸于化石能源储量,后者主要依赖于二次能源——电力。从现有各类制氢技术的工艺、原料以及生产效率来看,除利用可再生能源外,其它均有直接或间接的大量CO2及污染排放[3]。这些因素决定了仅谈氢能取之不竭、能效高、无气体排放的优点都是片面的认识,氢能利用必须从制氢技术入手,才能解决实际应用过程中的一系列问题。

目前,在制氢技术领域主要有五种技术路线:氯碱工业副产氢、电解水制氢、化工原料制氢、石化资源制氢和新型制氢方法等[4,5]。随着 CO2捕集与封存技术(CCS)的不断进步,煤制氢加CO2捕捉技术的制氢工艺路线有可能提供充足的氢气资源。为了有效控制制氢过程中的碳排放并节约成本,制氢的主要方向是大规模和分布式可再生能源电解水,包括生物制氢和太阳能制氢等[6]。

世界各国都非常重视氢能的研发和利用。1990年,美国就通过并实施了《氢能研究与发展、示范法案》。进入21世纪后,又陆续发布了《国家氢能发展路线图》、《氢及燃料电池项目计划》等多项政策计划,投入大量资金进行氢能的研发部署活动[7,8]。俄罗斯、加拿大、日本等国同样也出台相关政策促进氢能发展[9]。

我国氢能相关技术研究最早可追溯到20世纪70年代初,从“九五”开始,科技部、国家自然科学基金委员会、中国科学院、部分省市科技管理部门陆续部署了一些相关研发项目,但一直没有出台较为全面和系统的技术研发和产业规划。直到2016年,国家发改委和能源局发布的《能源技术革命创新行动计划(2016—2030年)》和《能源技术革命重点创新行动路线图》将氢能产业纳入发展重点[6],这表明,氢能将在我国未来能源发展中承担重要角色。因此,有必要总结我国制氢技术研究现状,为今后氢能领域的研发布局和产业发展提供参考依据。

2 数据来源与工具

为了把握和分析制氢技术在中国的发展及研究趋势,本文选用中国科学院专利分析系统,检索时间为2016年12月8日,共检索到制氢技术相关专利(族)772项,其中发明专利638件,实用新型134件。专利检索式为:((TI:(煤制氢 or天然气制氢or甲醇制氢or电解水制氢or水解制氢or生物制氢or生物质制氢or太阳能制氢or核能制氢or氯碱工业副产氢or化学制氢and(氢or氢气 or氢能)))or(AB:(煤制氢 or天然气制氢 or甲醇制氢or电解水制氢or水解制氢or生物制氢or生物质制氢or太阳能制氢or核能制氢or氯碱工业副产氢 or化学制氢 and(氢 or氢气 or氢能)))or(CL:(煤制氢 or天然气制氢 or甲醇制氢or电解水制氢or水解制氢 or生物制氢 or生物质制氢or太阳能制氢or核能制氢or氯碱工业副产氢 or化学制氢and(氢or氢气or氢能))))or SIC:(C01B3/02*)。

本文主要运用专利计量方法对制氢技术在中国的专利申请状况、核心技术特征,以及重要专利权人等进行量化分析。专利分析过程使用Thomson Data Analyzer进行数据清洗工作,并构建专利共现矩阵;使用中国知识产权网CNIPR等专利服务平台对专利进行深度分析与挖掘,并同时使用MSExcel对部分基础数据进行统计分析。

3 制氢技术在华专利整体态势分析

3.1 专利数量年度变化

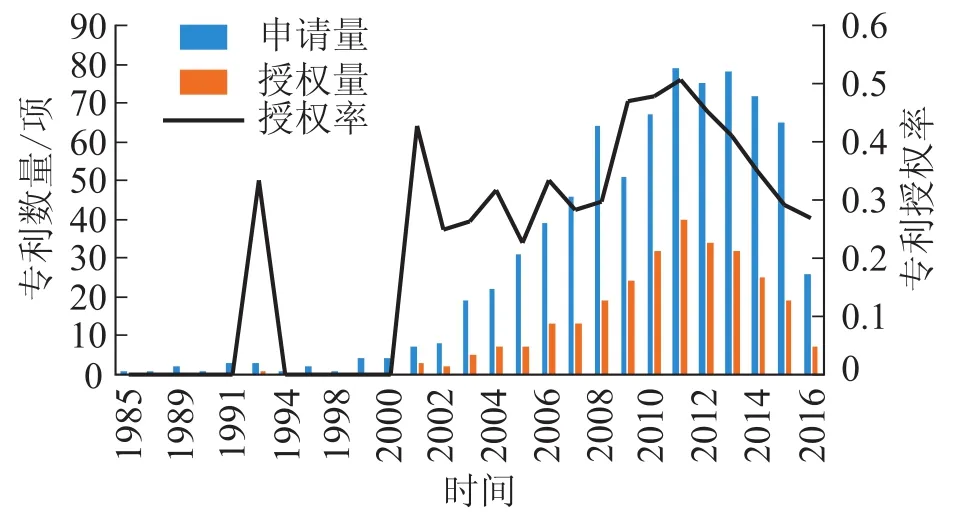

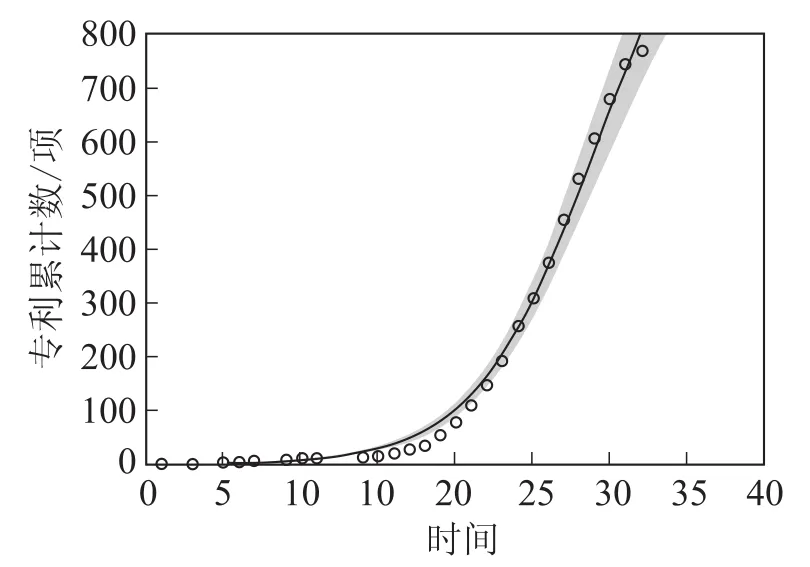

受政策影响,制氢技术专利数量增长迅速。图1绘制出制氢技术相关专利申请数量的年度变化趋势,可以看出,国内制氢技术的发展与全球发展趋势较为一致,但是起步较晚,在1985—2002年期间,制氢技术专利申请数量一直处于低谷,表明这一时期国内因基础薄弱,自主研发力不强,工业氢气制备主要依靠国外技术与设备,此时国际上制氢技术的研究主要集中在美国和日本;随着中国政府开始加大对新能源及制氢技术的支持力度,促进了该技术领域的专利产出,从2003年开始,专利申请数量在总体上呈增长态势,且上升速度较快,在全球市场中所占比重越来越高。(专利的公开或授权存在18个月的滞后期,因此2015和2016年的实际值要高于图中数据)。这是因为进入21世纪后,我国面临的能源问题更加突出,国家开始将可再生能源放在战略地位进行发展,加强了对氢能的研究,氢能技术被列入《科技发展“十五”规划》,并在随后的“国家中长期科学技术发展规划纲要2006—2020”中将氢能列为重点研究内容,大大促进了氢能发展[10]。

图1 专利申请数量年度变化趋势Fig.1 Annual trend of patents number

3.2 专利申请人分析

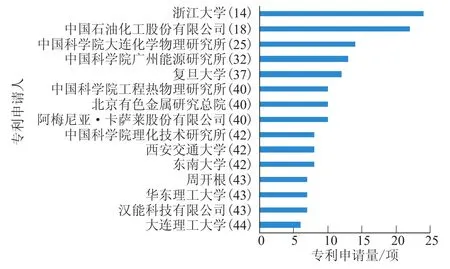

近年来,专利申请人研发能力不断增强。从主要专利申请人来看,国际上领先的机构主要是美国液化空气公司、日本松下株式会社及JST等。国内的主要机构多为科研机构、大学、油气公司和能源科技公司(图2),都在制氢技术领域具有一定的实力。其中,浙江大学和中国石油化工股份有限公司处于显著的领先地位,但距离国际顶尖水平还有一定的差距。

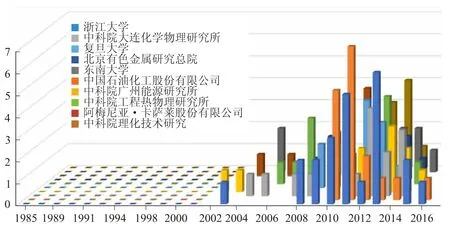

从重要机构制氢技术专利申请数量年度分布(图3)来看,这些制氢技术的重要研发机构都是在21世纪迅速发展起来的,之前的制氢技术研发活动较少,主要研发机构是中国科学院金属研究所、天津大学、上海化工设计院等。

图2 在华申请制氢技术相关专利主要专利申请人Fig.2 Main applicants of hydrogen production technology in China

表1 在华制氢技术相关专利主要专利申请人研发能力比较Tab.1 The comparison ofmajor patent applicants'R&D capability

根据专利数量、活动年期、发明人数和平均专利年龄(有效专利平均维持年限)等指标来比较主要专利申请机构的研发能力(表1)发现,各机构在制氢技术领域的活动年期都比较短,最长不超过10年,其中,浙江大学、中国科学院广州能源研究所、中国科学院大连化学物理研究所、中国石油化工股份有限公司等相对较早;汉能科技有限公司的平均专利年龄最长,说明该机构在该领域申请专利的时间相对较早。

图3 制氢技术在华专利重要申请机构年度申请变化态势Fig.3 Annual change of important patent application agencies in China

3.3 相关专利法律状态分析

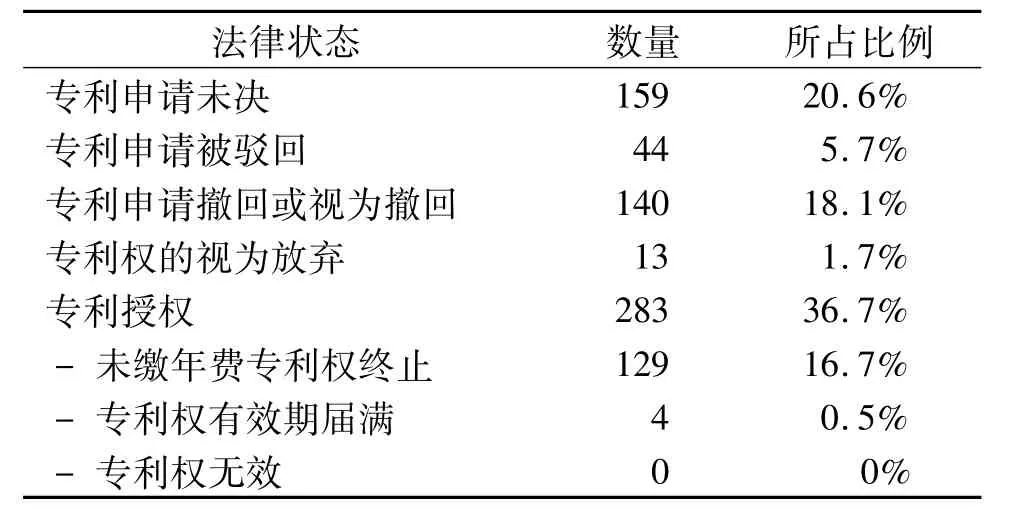

制氢技术的专利授权率目前正在趋于稳定。从法律状态类型(表2)来看,772件在华专利(申请)中,在审专利为159件(占20.6%),专利申请撤回或驳回有184件(占23.8%),避免重复授权放弃专利权为13件(占1.7%);专利授权为283件(占36.7%),专利权有效期届满为4件(占0.5%)。结合在华专利年度申请与授权情况(图4)可以看出,中国专利申请的整体年度授权率不高,在2001年以前授权专利非常少。近几年是我国制氢技术的高速发展时期,专利申请和授权数量大,且授权率较高,这充分表明我国正不断加强对于制氢技术研发的重视程度。但授权率相对于美国(58.1%)和日本(54.6%)等发达国家还有相当大的差距,表明国内专利研发质量还有待提升。

表2 制氢技术在华专利法律状态一览Tab.2 Legal status of hydrogen production technology in China

图4 制氢技术在华专利年度申请与授权情况Fig.4 Patent application and authorization of hydrogen production technology in China

3.4 专利申请战略分析

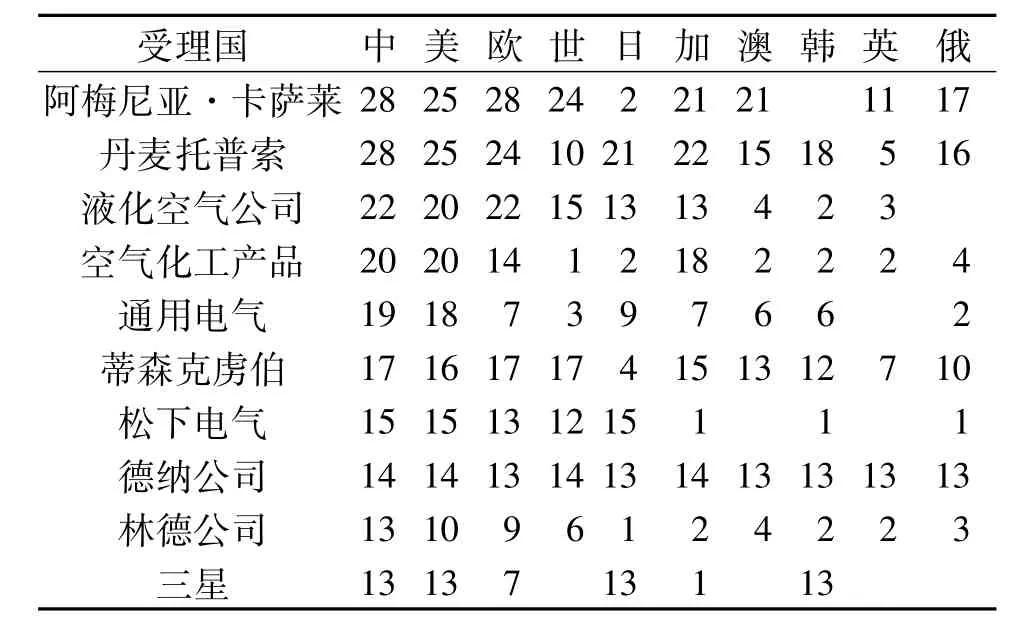

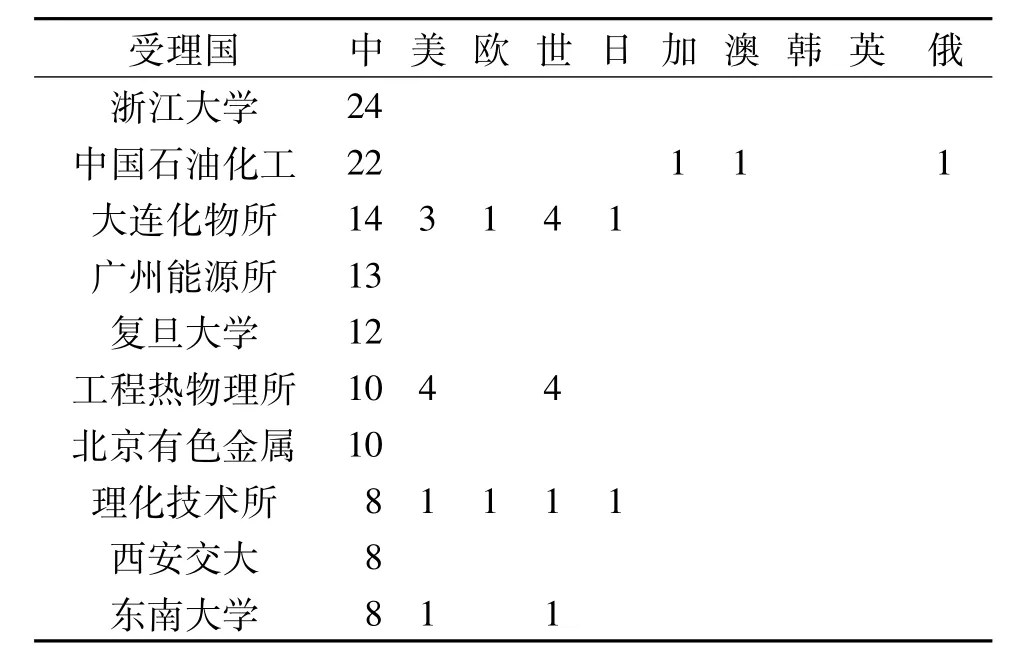

我国对制氢技术的专利保护力度亟待加强。在技术知识产权的竞争战略中,专利保护是重要的核心内容之一。可以通过分析重要机构在不同国家和地区的专利申请动态,了解其技术市场动向和专利保护策略。表3、表4对制氢技术国内主要专利申请机构的专利保护策略进行了统计。可以看出,如阿梅尼亚·卡萨莱股份有限公司、丹麦托普索公司、液化空气公司等这类跨国大型制造商和能源公司对专利在全球范围的布局极其重视,在不同国家或地区(超过8个)都申请了专利保护,并申请了大量的PCT专利。相比之下,中国相关机构对专利的保护意识不够、保护力度较为薄弱,专利在国外的申请数量较少,这不利于技术的保护及把握潜在市场。

表3 制氢技术相关专利国外重要申请机构的专利国别/地区分布Tab.3 Patent country/region distribution of important foreign application agencies

表4 制氢技术相关专利国内重要申请机构的专利国别/地区分布Tab.4 Patent country/region distribution of important Chinese application agencies

4 制氢专利生命周期分析

4.1 技术生命周期

一种技术的生命周期通常由萌芽(产生)、成长(发展)、成熟、瓶颈(衰退)几个阶段构成。在技术萌芽阶段,专利申请量及发明人都很少,社会投入意愿低;随着产业技术的发展及市场价值的扩大,企业开始加大投入,技术进入成长阶段,专利及申请人数量快速上升;当技术成长到一定程度,专利数量趋于平缓,企业研发资源不再继续扩张,进入技术成熟阶段;而随着时间的发展,产业过于成熟且技术难以有新的突破时,技术进入瓶颈期并开始衰退。因此,通过分析一种技术的专利申请数量及专利申请人数量的年度变化趋势,可以分析该技术处于生命周期的何种阶段,进而可以为研发、生产、投资等提供决策参考[11]。

图5 国内制氢技术专利生命周期图Fig.5 The patent life cycle map of hydrogen production technology

根据制氢专利在国内的年度申请数量和申请机构数量,可以了解相关专利技术的发展进程。从图5可以看出,20世纪80年代到21世纪初期为国内制氢技术的萌芽阶段,这一时期专利申请数量和专利申请人数量均在20以下,专利的集中在少数申请人中,专利活动较少。21世纪初开始,国内制氢技术开始进入技术成长阶段,自主研发活动增多,特别是在2002年之后市场迅速发展,随着研发单位的增加,专利的申请量和申请人数量快速上升。虽然2015和2016年的情况由于数据不全,无法在图中正确体现其所处阶段,但2016年5月发布的《能源技术革命创新行动计划(2016—2030年)》和《能源技术革命重点创新行动路线图》都将“氢能与燃料电池技术创新”列为项重点任务之一。《“十三五”国家科技创新规划》也明确要求发展氢能、燃料电池这类“发展引领产业变革的颠覆性技术”[12,13]。这些都表明国内制氢技术将继续蓬勃发展。

4.2 技术发展的S曲线

在技术生命周期的前四个阶段,技术的成长和发展的形状近似S形曲线,在技术的萌芽阶段,技术行为相应于研发投入来说增长率较低;在技术成长阶段,相应于累积研发付出的边际技术进步是正的,技术发展速度不断加快;进入技术成熟期之后,技术发展速度减缓,难以有新的专利产生。因此在进入成熟期后,不宜继续投资老的技术,应开始寻求有潜力的突破性创新[14]。

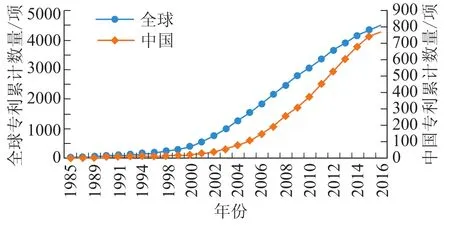

图6以曲线方式展示的制氢专利的累计发展趋势。可以看出,与全球专利累计增长趋势相比,尽管国内制氢技术起步较晚,但随着国内整体产业对制氢领域的愈发重视,加大了人才资金的投入,我国制氢专利累计数量呈高速增长态势,发展曲线近似于指数分布,目前仍处于快速增长阶段,曲线斜率明显高于全球趋势,专利数量不断增加,表明我国在制氢领域的活跃程度越来越高。专利累计件数越多,表明技术发展越接近成熟,越有可能会产生具有突破性的关键技术成果,也就会加快技术在商品化和产业化中的进程。

图6 制氢技术历年累计专利申请量趋势Fig.6 Hydrogen production technology patent cumulative application trend

4.3 Logistic模型构建与预测

对于技术发展生命周期对应的S形曲线,Verhulst在1938年提出了量化计算的Logistic模型,随后不断改进,Fisher-Pry Curve就是其中一个著名的公式[15]。其计算公式如下:

式中,y代表专利累计数量;α为曲线的成长率,也就是斜率;β为曲线达到转折点(midpoint)的时间;l代表饱和点(saturation),即曲线成长的饱和水平,也是成长期与成熟期所需的时间长度(growth time),其定义为[l×10%,l×90%]。

图7 国内制氢技术发展趋势图Fig.7 The development trend of hydrogen production technology in China

针对国内制氢技术的发展生命周期,本文根据Logistic模型,利用Loglet Lab2软件制作出国内制氢技术发展趋势图(图7)。将专利分析法运用于LogisticCurve上可取得所有需要的参数,包括技术开始时间、技术转折时间、技术极限时间与极限值等参数信息,用以计算其萌芽期、成长期、成熟期及衰退期发生的时间点。相关参数主要由检索的专利数据中获得,其他参数以Loglet Lab软件模拟得出,饱和值(K)为1353.071,技术极限时间(tm)为 31.874,成长时间(dT)为16.656。

从图7绘制出的国内制氢技术发展Logistic曲线图可以看出,从1985年起相关制氢技术开始出现专利申请活动,模型计算出成长时间为17年,第32年为其反曲点发生时间,即专利申请从萌芽发展至约2000年,在此之后直至2015年,制氢技术研发活动增加,技术进入成长期,期间专利累计数量呈现加速上升态势;此后,技术发展开始进入成熟阶段,此时专利累计申请量大约为1353件。

5 专利技术主题分布

国际专利分类(International Patent Classification,IPC)是国际通用的标准化专利分类体系。通过对国际及国内制氢技术专利的IPC进行统计分析,可以获取该领域所涉及的关键技术主题和研发重点。

本次共统计了国内的772件专利,基于IPC大组的数据可以发现,氢及氢化物的制备(C01B-003)大组占了77.1%;剩下的专利分布比较分散,由固态含碳燃料通过包含氧气或水蒸气的部分氧化工艺制造含一氧化碳和氢气的气体(C10J-003)大组占7.25%;燃料电池及其制造(H01M-008)大组占5.83%;包含金属或金属氧化物或氢氧化物的催化剂(B01J-023)大组占5.57%;气体燃料、合成天然气等(C10L-003)占5.31%。

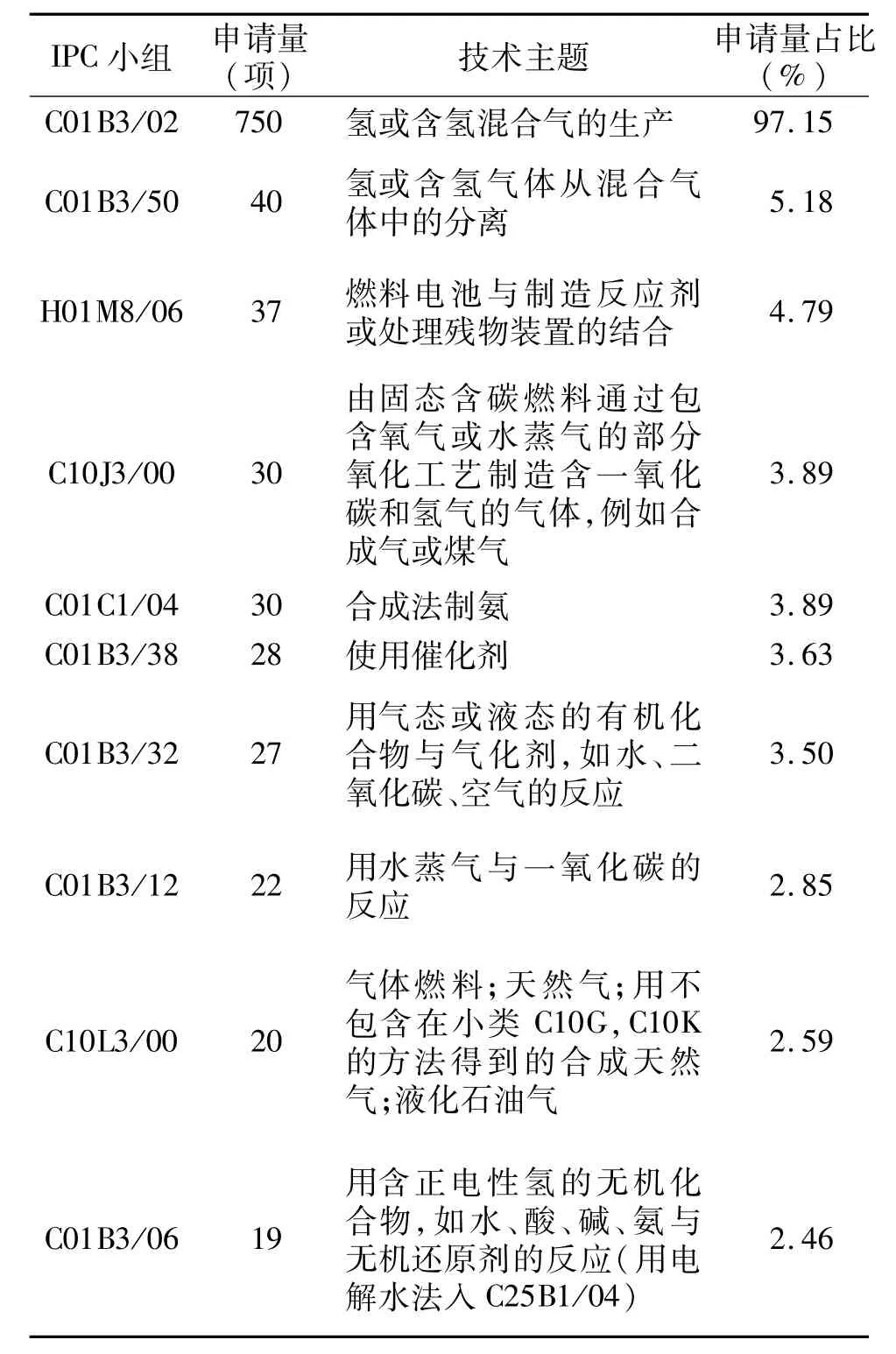

为进一步揭示专利的具体技术细节,将专利数据的分析细化到IPC小组。表5中,列出了制氢技术中国专利申请量排名前10的技术主题。

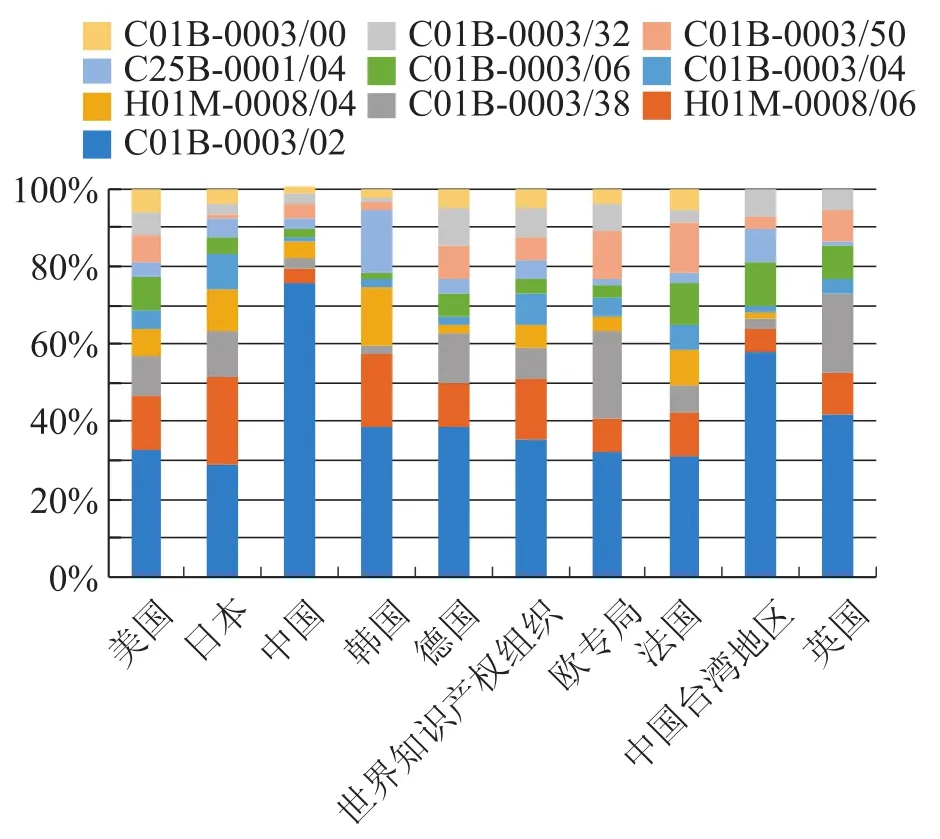

从全球制氢专利申请排名前10的技术布局来看(图8),尽管中国的专利申请总数已经进入国际前列,但技术发展不平衡,专利大量集中在C01B3/02主题,其他相关技术的专利申请较少。而美国、日本、韩国等国家在制氢领域的专利布局较为均衡。在主要的研究主题中,虽然国内在燃料电池反应剂 (H01M3/06)、制氢催化剂(C01B3/38)方面也进行了一定研究,但专利产出较发达国家差距仍较大。此外,在全球范围内,燃料电池辅助装置(H01M8/04)、无机化合物产氢(C01B3/04)及电解水工艺(C25B1/04)的专利申请数量进入前10,而国内在这些领域的专利产出较少,需要加大力度进一步进行研究。

表5 制氢技术在华专利主要技术领域(基于IPC小组)Table 5 Main technical areas of hydrogen production technology patents in China(based on IPC group)

图8 制氢技术相关专利主要国家(地区)技术布局Fig.8 Countries and regions technical layout of hydrogen production patents

利用CNIPR专利信息服务平台的全文主题聚类功能,对制氢技术在华专利的技术主题分布进行分析得出,目前公开的制氢技术在华专利申请热点主题可分为五个方面:1)制氢催化剂及水解制氢研究,包括水解反应器、镍基催化剂、硼氢化物制氢等;2)太阳能制氢研究,包括电解槽、光伏水解,太阳能热水解等;3)制氢合成气的处理研究,包括合成气转换制氢、制氢脱硫除尘,合成产物分离系统等;4)制氢反应器及氢气发生装置等,包括流化床、储氢室等;5)生物质制氢研究,包括生物质水相重整、化学链制氢等。

6 结语

整体看来,我国制氢技术的研发工作起步较晚,至2003年后相关技术创新活动开始受到重视,专利申请增多,专利授权率稳步提升,目前已成为全球制氢领域重要专利产出国之一,其中浙江大学和中国石油化工股份有限公司处于领先地位,但距国际顶尖水平还存在一定的差距,专利保护力度不足。从技术领域来看,专利申请较为集中,燃料电池等领域的研究不足,技术布局不够平衡。

面对如此快速的发展变化,根据专利分析结果,提出以下建议:

1)提高效率发展可再生能源制氢

从制氢环节来看,氢本身的物理与化学性质决定了制氢所需的能量总是会大于其释放的能量。因此,要获得足够数量的氢,就必须有丰富且廉价的一次能源。从国内专利布局来看,水解制氢和太阳能制氢是目前制氢技术的重要研发方向,生物质制氢及各种制氢合成气的研究也处于发展之中,但相对于国外机构,国内机构的研发力度和专利申请量还较为落后,专利研发领域过于集中,在燃料电池、制氢催化剂等技术领域的研发力度不足。从实际应用来看,煤炭和天然气是比较理想的制氢原料,但技术复杂,还会排放温室气体;生物质气化制氢技术目前还不成熟;电解水制氢成熟简单,但需要消耗大量电力;利用太阳能或风能等可再生能源制氢是理想的选择,但仍需解决效率低、成本高的问题;通过核能利用热化学过程制氢虽然理论上可行,但目前的商用高温核反应堆都不适合制氢[4,16]。总的来看,缺乏低成本、大规模商业化制氢方式是制约氢能发展的最大瓶颈。

因此,国内制氢领域应依据实际,发展适合我国国情的低成本高效环保的大规模制氢技术,着重发展高效、低污染的集中式煤气化大规模制氢,同时重点加强我国有一定基础的、具长期发展前景的可再生能源(包括生物质、太阳能、风能、地热能等)制氢技术。

2)加大力度打通科研成果转化示范

尽管我国在制氢技术领域的专利申请量正在迅速增长,但尚未成为主导国际制氢技术发展的技术来源方,大量核心专利掌握在美国、日本等国的大型能源集团手中。我国目前在该技术领域高水平、高影响力的专利数量还不多。尽管我国制氢技术和产业应用发展迅速,但是近年来专利申请的主力以浙江大学等高校机构为主,需要注重传统技术优势机构(如中国科学院、中石油、中石化等)与新兴能源公司以及各大厂商和企业的合作,结合各方优势,促进核心专利技术的研发与应用。同时,我国制氢专利申请领域虽然在不断扩展,在新能源制氢技术领域已产出大量专利研发成果,技术发展已进入成熟阶段,但工业应用仍然以煤制氢和天然气制氢为主导技术,专利成果没有得到足够的转化。

因此,需要加强研发机构与企业之间的合作,通过专利许可、专利转让等形式,给予示范工程强力的技术支持,以实现技术创新成果的市场价值最大化。

3)加强专利保护力度强化市场布局

从国内外企业在全球范围内的制氢技术专利布局情况来看,国外有较多实力雄厚的跨国企业,在行业内具有绝对领先的技术优势,并且具有强烈的专利保护意识和清晰的国际专利布局战略意图,在很多国家都申请了相当数量的PCT专利。相比之下,中国研发机构对专利保护意识不足,在国外申请数量较少,这不利于技术保护及潜在市场把握。

因此,中国机构应加强专利保护的意识,提升参与国际市场竞争的程度,做好国际专利申请和布局,只有这样,才能抢占创新制高点,在竞争中获得更好的优势。

总而言之,布局氢能研究需适度、谨慎。氢的本质属性决定了氢能利用面临的许多障碍都与氢的基本性质有关,氢能并不具备成为能源主体的基本条件,也很难成为公众认可的经济安全的能源载体,这是仅靠政治意愿、研究投入等方式所难以改变的。因此,对待氢能应持理性和谨慎态度,我国的社会经济发展现状在相当长一段时期内还无法承受向前景并不明朗的氢经济转型的巨大代价。但是,我们既不能因为氢能所具备的一些优点和国外对氢经济的一度推崇而盲目投入;也不因其所面临的一系列挑战而无所作为。氢能与燃料电池涵盖了庞大的技术体系,对科学技术发展具有重要的辐射作用。对我国来说,军事用途、空间开发、偏远地区供能、与可再生能源结合,家庭或小规模商用热电联供等等,都为氢能技术提供了特殊的需求空间,需要做的是厘清发展思路和合理定位,确定氢能利用中的优先发展方向。