新型职业农民培育:决策行为与影响因素分析

——基于黑龙江省的调查数据

2018-08-08朱丽娟

朱丽娟

(河南财经政法大学工程管理与房地产学院,河南郑州 450000)

随着城镇化和工业化进程的加快,农村大量青壮年劳动力、农村实用人才外流,导致传统村落出现空心化,农业劳动力素质呈结构性下降,主要表现为老龄化、女性化和文化程度低。在此背景下,谁来种地、怎么种地,如何确保中国粮食等重要农产品的有效供给正越来越引起各界的关注。为了破解这一难题,2012年中央一号文件中提出“要大力培育新型职业农民”,并开始在一些省(市)进行试点培育工作。随后几年的中央一号文件及政府工作报告都进一步强调加强新型职业农民培育,并逐步加大资金扶持力度。那么,作为培育对象的新型职业农民是否接受并执行这一政策?哪些因素影响了新型职业农民的参与行为?对这些问题的思考对于进一步推动新型职业农民培育工作具有重要意义。

国内学者从2000年开始关注新型农民、职业农民,尤其是2006年以后,对新型职业农民的相关研究开始增多,主要集中在以下几个方面:(1)新型职业农民的内涵。新型农民、职业农民和新型职业农民三者的概念和内涵在不同时期被国内学者给予了不同的定义。对于新型农民,大部分学者围绕政府关于“培育有文化、懂技术、会经营的新型农民”的描述进一步论述和拓展。除上述3个基本素质外,学者们还提出讲文明、守法制、具有较高的思想道德素质及现代观念等[1-3]。对于职业农民来说,新型农民的范畴更加宏观和不可操作[4]。职业农民与传统身份的农民相比,是一种职业类型或职业群体,或者说是以从事农业生产经营作为自身职业的人,是经济学意义上的理性经济人[5-6]。新型职业农民对新型农民和职业农民的概念进行了融合,既强调了新型,又强调了职业,与前两者相比更明确,也更好操作。目前学术界和决策层普遍认同的新型职业农民的内涵为“具有较高素质,主要从事农业生产经营,有一定生产经营规模,并以此为主要收入来源的从业者”[7]。(2)新型职业农民培育的必要性和意义。在这方面学者们的观点比较一致。对当代以及后继新型职业农民进行培育,对于增加农民收入、推进新农村建设、发展现代农业、实现国家农业安全等具有重要作用[8-9]。(3)新型职业农民培育存在的问题。目前,新型职业农民培育存在的问题或者面临的困境主要体现在3个方面:培育受众群体的弱质化、培育体制机制不能满足需要、外部社会环境的约束等[10-13]。(4)新型职业农民培育的模式及对策建议。研究者从教育方式、新型职业农民类型和农业发展方式等不同角度探讨了培育模式。构想的模式有订单培养模式、委托培养模式、一贯制教育培养模式、跟随式培育扶持模式、渗透式服务培育模式、后备人才培育扶持模式、农业高效+农业科技园区+回乡创业的三位一体模式、参与式培育模式[14-15]。也有学者根据各地新型职业农民培育的实践,对现有培育模式进行分析、评价或提出修正意见[16-18]。针对目前新型职业农民培育存在的问题,学者们从构建职业教育培育体系、财政资金投入体系、认定管理体系、完善外部社会环境等方面提出了对策建议[19-22]。

从上述研究成果看,目前大多数研究主要是从内涵阐述、理论分析、现状与问题描述以及提出培育机制路径等方面进行的,侧重于宏观层面,较少从微观调研层面对新型职业农民进行研究,对新型职业农民的培育决策行为研究更不多见。基于此,本研究利用对黑龙江省的微观调查数据,分析新型职业农民参与培育的决策行为及其特征,并构建二元Logistic回归模型,探究影响新型职业农民参与培育的主要因素,以期为加快推进新型职业农民的培育工作提供政策参考。

1 数据来源与样本情况

1.1 数据来源

本研究所用数据来源于笔者所在课题组于2015年8月、2015年10月对黑龙江省哈尔滨、黑河、佳木斯、牡丹江、双鸭山、绥化等6个农业大市的12个县(市、区)的新型职业农民进行的问卷调查。

调研对象定义如下:以农业为主要收入来源,生产经营型职业农民的耕地面积为6.67 hm2以上,其他类型职业农民的年产业收入不低于5万元,年龄不超过60岁。调研对象的选择采取随机抽样的方法。本次调查共发放500份问卷,收回465份,在数据整理过程中剔除缺少关键信息的部分问卷,实际有效问卷数为387份。

1.2 样本分析

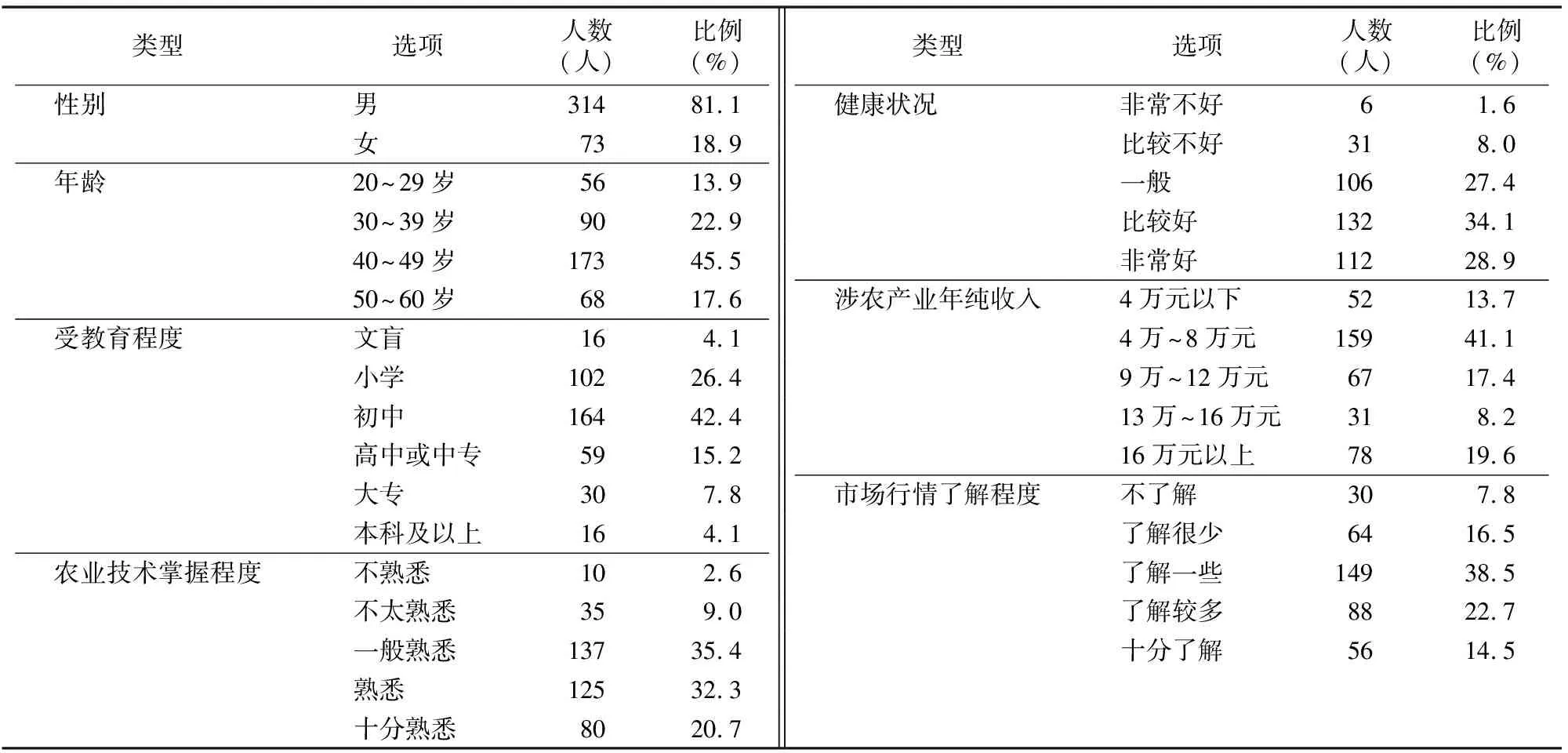

由表1可以看出,从决策者自身特征变量来看,决策者以男性为主,50岁以下的占82%,以40~49岁为主;受教育程度较高,初中及以上的占69.5%;身体健康状况普遍较好,即身体素质高;对农业及其相关技术的掌握程度大多数较好,即“懂技术”;对市场行情的了解程度大多数较好,具有较强的市场观念,即“会管理”。从家庭经营特征变量来看,涉农产业年纯收入主要集中在4万~8万元和16万元以上2档,收入水平较高,也说明新型职业农民的经营规模主要稳定在中等适度规模范围内,但有逐渐扩大的趋势。访谈结果也表明,这些样本决策者以农业为主要收入来源,较少从事非农产业。从总体上看,样本职业农民的情况符合国家对新型职业农民培育对象的基本要求,具有一定代表性。

表1 样本决策者及家庭经营基本情况

2 理论假说、模型构建及变量描述

2.1 理论假说

新型职业农民参加培育的决策行为受到多种因素的综合影响。根据农户行为理论,借鉴国内的相关研究成果,并结合新型职业农民的特征以及实地调研情况,本研究将可能影响新型职业农民参加培育的因素归纳为以下4类。

(1)决策者基本特征。决策者基本特征包括决策者性别、年龄、受教育程度、健康状况等。①在不同性别的决策者方面,女性因其自身生理特征和某些社会因素影响,与男性相比,思想较为保守,接受新信息和新知识的积极性也相应较低。因此,本研究预期,性别变量具有正向影响。②在不同年龄的决策者方面,因存在生理、心理、社会阅历以及生产经验等方面的差异,形成了对培育的不同观念。年龄越大,身体状况会越差,思想观念也越保守,接受新事物的能力会越低[23]。参加培育进行学习对于年龄大的决策者来说,算是比较新的事情;同时,由于其阅历和生产经营经验丰富,可能认为自己无需进一步学习,参与培育的积极性也相应较低。因此,本研究预期年龄变量具有负向影响。③一般而言,决策者受教育程度越高,接受和处理信息的能力越强,对新事物的认知程度越高,能够认识参与农民培育的潜在收益,从而参与农民培育的积极性较高。④健康状况越好,农户对技术需求就越强烈[24]。同样地,健康状况好的新型职业农民对于参加培育,尤其是涉农技术培育的积极性就越高。毕竟参加培育对决策者的体力、脑力有一定要求。因此,本研究预期健康状况变量具有正向影响。

(2)家庭经营特征。家庭经营特征主要是指涉农产业收入。涉农产业收入越高,农业收入在家庭收入中所占的比重越高,家庭成员对农业的依赖性和重视性越高,从而新型职业农民参与培育的积极性也就会越高。本研究预期该变量具有正向影响。

(3)职业能力特征。主要指对农业技术的掌握程度和对市场行情的了解程度。①对农业技术掌握程度越高的决策者,因其视野较开阔,可能了解技术更新换代较快,希望知道最新的农业技术,因此其参与培育的积极性可能就越高。但也可能因为其对相关农业技术比较了解,觉得再参加培育没有用而不愿意参加。因此,该变量的影响方向无法确定,尚需要进一步验证。②对市场行情了解程度越高的决策者,因其熟悉消费市场对新品种、新技术的需求现状,也就渴望掌握或了解新农业技术,参与培育的积极性可能较高。但是新型职业农民培育不仅仅是技术培育,还包括农业政策、市场经营等知识培育。决策者如果觉得自己已经掌握了市场动向,就可能认为没有参加培育的必要。因此,该变量的影响方向无法确定,尚需要进一步验证。

(4)技术获取来源。农业技术的主要来源包括农民培育班、科技示范户、农业合作社或协会、农业企业、广播电视、报纸书籍、网络、亲戚朋友邻居、自己的经验、乡镇技术员等。①若决策者的技术获取来源主要是培育班,那么说明培育班对其掌握新技术有重要影响,则继续参加培育、继续学习新技术的欲望就会更强烈。本研究预期该变量具有正向影响。②主要技术来源是科技示范户的农户,一方面从科技示范户身上学习到技术,另一方面从科技示范户身上看到谁最先掌握新技术、谁最先获得较高的经济收益和社会地位收益,那么,如果有机会进行培育学习,其积极性会较高。本研究预期该变量具有正向影响。③农业合作社或协会有时也会对农户进行培育,农户经过之前培育活动的熏陶,已经认识到学习新技术、了解新政策与新信息的重要性,因此,对于参加培育的积极性较高。本研究预期该变量具有正向影响。④以农业企业为主要技术来源的农户,可能是因为公司+农户的农业产业化模式,农业企业曾经对其进行过技术培育和服务,这些农户与企业及市场的联系较为密切,对市场行情变化较为了解,可能会希望通过进一步培育获取更多技术与信息。本研究预期该变量具有正向影响。⑤以广播电视、报纸书籍作为农业技术主要来源的农户,对新技术等具有较强的学习能力,且对农业政策、农业补贴等国家大政方针较为关注,因而其参与培育的积极性较高。本研究预期该变量具有正向影响。⑥以网络作为农业技术主要来源的农户比较容易接受新兴事物,对新技术等的学习能力较强,所以其参与培育的积极性较高,但也可能由于他们可以通过网络直接学习新技术、获得新信息而觉得无需花费时间参加培育。该变量的影响方向无法确定,尚需要进一步验证。⑦以亲戚朋友作为农业技术主要来源的农户,搜集信息与学习的能力较弱,更容易道听途说,作出从众性决策的可能性较大,职业农民培育属于新事物,因而其参与培育的积极性较低。本研究预期该变量具有负向影响。⑧以自己的经验作为农业技术主要来源的农户思想较为保守,对新事物的接受过程较慢,也可能对自己从事农业生产的丰富经验比较自信,因此他们参与培育的积极性较低。本研究预期该变量具有负向影响。⑨以乡镇技术员作为农业技术主要来源的农户比较愿意学习新技术,并且对新技术的接受能力也更强,所以他们参与培育的积极性更高。本研究预期该变量具有正向影响。

2.2 模型构建

本研究以是否已经参与培育的决策行为为因变量,研究自变量(各影响因素)如何影响新型职业农民参与培育。因为因变量是一个典型的二元选择问题,新型职业农民在参加过与没参加过培育之间进行选择的概率是由上述4个特征变量共同决定的,所以,本研究选择建立Logistic回归模型来进行分析。模型的基本形式如下:

(1)

式中:y为因变量;p为新型职业农民参加培育的概率;β0为常数项;x1,x2,…,x16为上述研究假说中提出的4类16个解释变量;β1,β2,…,β16为解释变量系数;ε为随机扰动项。

2.3 变量描述

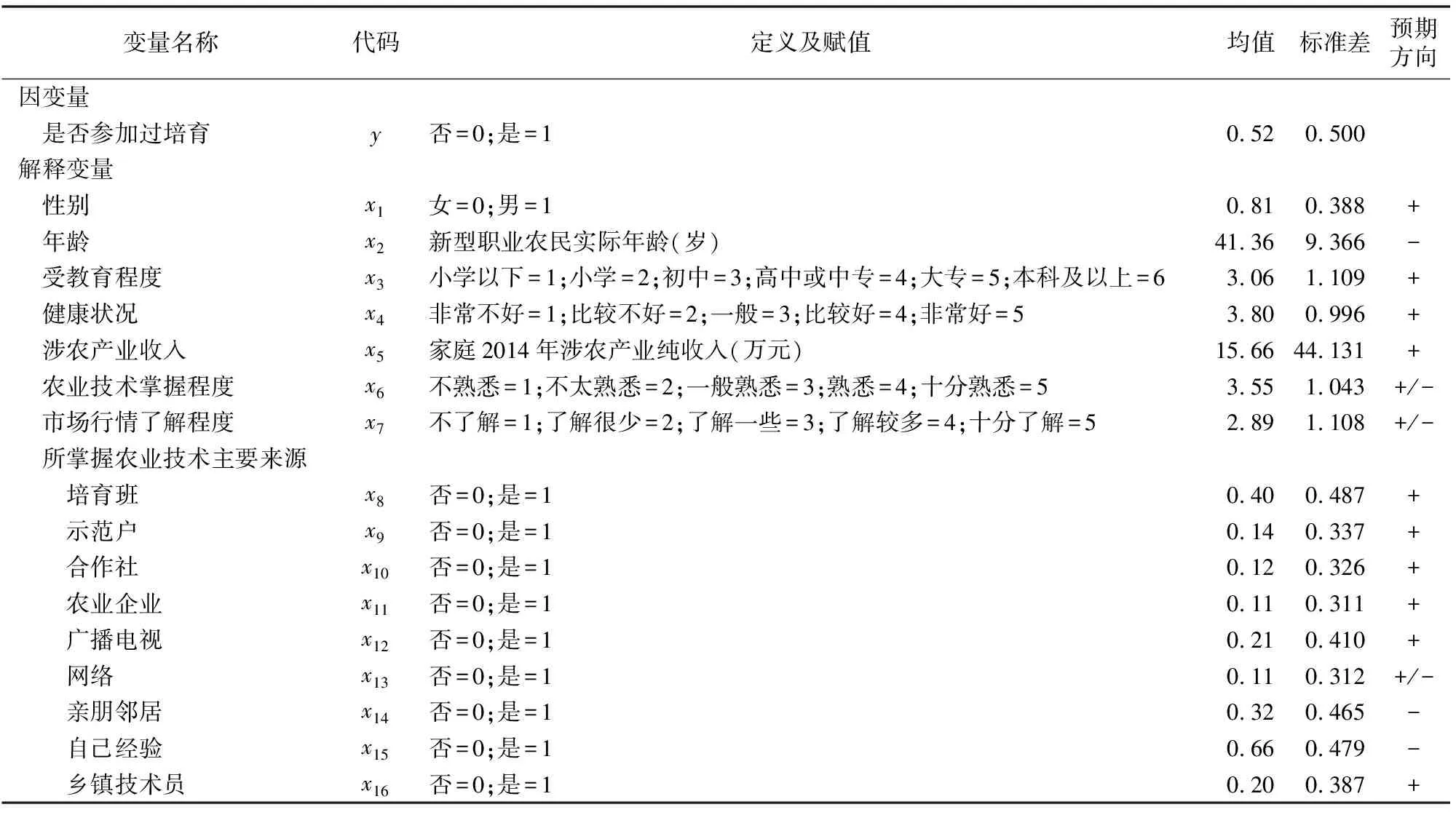

模型中的变量定义、统计性描述与预期影响方向见表2。

表2 模型变量定义与统计描述

3 新型职业农民参与培育的决策行为及影响因素分析

3.1 新型职业农民参与培育的决策行为

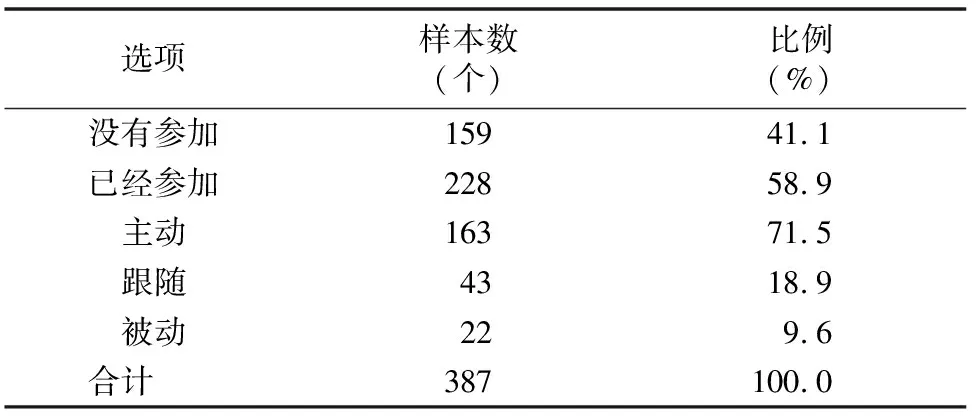

调查结果显示,“已经参加过”和“没参加过”培育的新型职业农民分别占58.9%和41.1%,参与率较高(表3)。黑龙江省是在2015年启动新型职业农民培育工作的,由此可见,在政府启动该项工作之前,可能已有经营主体,如合作社等参与了培育。但仍有41.1%的新型职业农民没有参与培育,还需进一步加大推进力度。

针对“已经参与”培育的新型职业农民,本研究进一步将其决策行为分为3个类型:主动、跟随和被动。为此,对于本问卷中设置的调查问题“您参加培育是如何决策的?”,设置了3个答案:(1)自己主动参加的;(2)村里已有人参加,观察一段时间后参加的;(3)政府倡导推荐的,自己不那么想参加。结果显示,有71.5%的新型职业农民是主动参与培育的,18.9%是跟随参与培育的,还有9.6%是被动参与培育的(表3)。这说明,作为发展现代农业的主力军,新型职业农民表现出与一般小农不一样的特征,即面对新知识和新技能,自主学习和判断的能力比从众效应更强。

表3 新型职业农民参与培育的行为

注:主动、跟随、被动都包含在已经参加的选项中。

3.2 影响新型职业农民参与培育的主要因素分析

3.2.1 模型估计结果 本研究运用SPSS统计软件对调查数据进行了二元Logistic回归分析,估计结果如表4所示。从估计结果看,模型整体拟合效果良好,通过了显著性检验。

表4 Logistic回归结果

注:“*”“**”“***”分别表示在0.1、0.05、0.01的水平上显著。exp(B)为相应变量的比值比。

3.2.2 结果分析 (1)决策者自身特征的影响。估计结果显示,年龄变量在0.01的水平上显著影响新型职业农民参与培育的决策行为,但符号为正,即年龄大的决策者参与培育的发生比比年龄小的要大。这与之前的预期符号相反。可能的解释是,一方面年龄较大的决策者可能出于通过学习新技术、采用新设备来节约劳动力的目的参与培育;另一方面,农业劳动力存在“老龄化”现象,而从农业劳动力中优选出来的新型职业农民也存在相对老龄化。

受教育程度变量在0.05的水平上对新型职业农民参与培育的决策行为具有显著正向影响。调查结果显示,受教育程度从小学及以下到本科及以上,已经参与过培育的决策者所占比重分别为50%、59%、54%、66%、81%、67%。可能的解释是,受教育程度越高,新型职业农民对参与培育的意义和重要性认识越深,他们认为自己对培育内容的理解能力更强,更容易学会技术和知识,参加的可能性就越大。

性别和健康状况2个变量对新型职业农民参与培育的决策行为具有正向影响,但影响不显著。可能的解释是,样本新型职业农民绝大多数为男性,其健康状况普遍较好,差异性不大。调查数据显示,男性占81.1%;健康状况的平均值为 3.8,即普遍接近“比较好”水平。

(2)家庭经营特征。农业从业年纯收入变量在0.05的水平上对新型职业农民参与培育的决策行为具有显著正向影响。调查结果也显示,农业从业年纯收入为4万元以下、4万~8万元、9万~12万元、13万~16万元、16万元以上的新型职业农民中,参加过培育的比重分别为32.7%、47.1%、57.5%、76.7%、89.6%,可见农业收入越高,新型职业农民参与程度越高。面对市场的利益和风险,新型职业农民更倾向于通过学习掌握新技术、了解新信息来使利益最大化和规避风险。

(3)职业能力特征。市场行情了解程度变量在0.05的水平上对新型职业农民参与培育的决策行为具有显著的正向影响。即越具有市场观念,对市场行情了解越深的新型职业农民,参加培育的可能性越大。调查结果显示,对市场行情了解程度从“不了解”到“十分了解”的新型职业农民中,参加过培育的比重分别为13.33%、43.55%、57.93%、74.71%和82.14%。

农业技术掌握程度变量对新型职业农民参与培育具有正向影响,但影响不显著。可能的解释是,无论是哪一种类型的新型职业农民,既然农业是其主要收入来源,农业是其主要职业,那么他对相关农业技术都会有一定程度的了解。调查数据显示,农业技术掌握程度变量的平均值为3.55,接近于“比较了解”。样本农户该变量的差异不大,可能是导致影响不显著的原因。

(4)技术获取来源。培育班在0.01的水平上对新型职业农民参与培育的决策行为具有显著的正向影响。即参加过培育的新型职业农民再次参加培育的可能性比较大。这也说明对新型职业农民进行培育还是获得了农户的认可,具有积极的意义。

合作社也在0.05的水平上对新型职业农民参与培育的决策行为具有显著的正向影响。一般而言,技术主要来源于合作社的农户多数是合作社社员,结果显示,参加合作社的新型职业农民参加培育的可能性比较大。可能的解释是,一方面,制度较为健全的合作社,其中一项功能就是需要留存一部分红利用于社员的培育学习。据调查,黑龙江省较大的合作社一般都会对社员进行培育。另一方面,作为合作社社员的新型职业农民,能够比一般农户较早较快地获得比较新的市场信息和政府政策,眼界比较宽,那么参与培育的积极性就高。

农业企业在0.05的水平上对新型职业农民参与培育的决策行为具有显著的正向影响。可能的解释是,一方面,无论是作为农业企业职工还是与农业企业有订单往来的新型职业农民,可能在技术上都接受过农业企业的培育,通过以往的培育,他们已经意识到培育的重要性。另一方面,与农业企业有业务往来的职业农民已经掌握了市场需求,也就更希望通过培育掌握更新的技术。

网络在0.05的水平上对新型职业农民参与培育的决策行为具有显著的负向影响。可能的解释是,新型职业农民能比较容易地花费较低成本而通过发达的网络技术获得其想要的新技术、新知识、新市场信息和政策信息,就会认为没有必要花费更多的时间、路费去培育。一般而言,技术来源于网络的主要是年轻的新型职业农民,那么也就可以推测出,年龄小的新型职业农民参与培育的可能性小。这一结论与上述年龄变量的结论相互印证。

自己的经验在0.01的水平上对新型职业农民参与培育的决策行为具有显著的负向影响。即技术主要来源于自己生产经验的新型职业农民参与培育的可能性较小。可能的解释是,这些新型职业农民通过长期农业生产实践,积累了较丰富的经验,这些经验在实践中也带来了较好的效果,使得他们比较自信,认为无需再通过培育学习。

4 结论与政策启示

基于实地调研数据,本研究分析了新型职业农民参与培育决策行为及其特征,并通过构建二元Logistic回归模型分析了影响新型职业农民参与培育决策行为的主要因素。得出以下主要研究结论:(1)目前,新型职业农民培育的参与率较高,决策行为以主动型参与为主,但也存在跟随型参与和被动型参与。(2)农业合作社、农业企业等参与主体在新型职业农民培育中具有先导作用,且其重要程度越来越高。(3)年龄、受教育程度、农业从业收入、市场行情了解程度及合作社、培育班、农业企业、网络、自己经验等技术来源对新型职业农民参加培育的决策行为具有显著影响,但影响方向不同,除了网络和自己经验是负相关,其余变量呈正相关。

根据上述研究结论,为了更好地推动新型职业农民培育,本研究认为应考虑以下几点:(1)实行分类培育。对于中老年职业农民,尽量采用课堂讲授和田间地头讲授方式,更容易加深他们对新知识新技术的理解和学习。对于新生代职业农民可以通过光盘教学、远程网络教学等方式。(2)鼓励并且重视不同主体参与新型职业农民培育,尤其是与农户有密切关系的合作社和农业企业。建议政府拿出部分资金补贴给提供培育的主体,一方面起到激励作用,另一方面多主体参与培育工作,既提高了培育效率,又可以减轻政府工作压力。(3)创造良好的体制机制,提供良好的外部环境,逐步扩大新型职业农民的经营规模,达到“适度规模”,真正以农业为主要收入来源的职业农民才会积极主动地去学习新技术,了解市场,学会经营。(4)通过树立典型、发放培育相关资料以及媒体报道等方法加大新型职业农民培育的宣传工作,增强培育的重要性,从而引导他们积极参与培育,成为真正的现代农业经营管理者。

致谢:感谢中国人民大学钟真教授和朱信凯教授等对本文提出修改意见。