基于MOOnitor监测系统对青海大通地区无角牦牛冷季放牧行为的研究

2018-08-07丁学智包鹏甲贾聪俊吴晓云王宏博梁春年

丁学智,杨 超,李 晨,包鹏甲,贾聪俊,吴晓云,王宏博,梁春年,郭 宪,阎 萍

(中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所,甘肃省牦牛繁育重点实验室,兰州 730050)

牦牛(Bos grunniens),被誉为“高原之舟”,主要生存在海拔3 000 m以上,以青藏高原为中心及毗邻的高山和亚高山地区,对青藏高原恶劣的生态环境具有极强的适应能力[1]。近年来,牦牛生产模式不断由传统放牧模式过渡为半舍饲、甚至全舍饲生产模式,有角牦牛在舍饲过程中相互打斗、攻击饲养人员,既带来一定的经济损失,又会对饲养管理人员的安全产生威胁。为解决上述问题,研究人员选育出了无角牦牛,其“便于管理、占地空间小”的特点深受牧民喜爱,同时也符合牦牛规模化养殖业的发展要求[2]。放牧行为学研究可间接反映牧草产量及其营养品质等,对改善放牧管理发挥着重要的作用。以往研究放牧行为的手段主要为观察法,20世纪90年代GPS跟踪定位系统被用来研究家畜牧食行为[3-4]。目前,研究家畜放牧行为的手段和设备逐渐多元化,MOOnitor监测系统采用太阳能充电,具有持续监测动物放牧行为状态的能力,可以实时监测家畜的活动状态及位置,根据其一段时间内的活动状态来判断牧草营养品质和动物健康状况等,通过GPS定位还可实时获取动物的位置[5-6]。刘培培等[7]使用 GPS 跟踪定位系统研究了牦牛和犏牛在秋季牧场的放牧行为;Ding等[8]研究了牦牛由夏季牧场转向冬季牧场过程中的放牧行为,然而对于无角牦牛放牧行为的研究尚属空白。本试验采用最新的MOOnitor监测系统对传统放牧模式下无角牦牛在冷季的放牧行为,以期揭示冷季无角牦牛放牧行为的变化规律,为进一步改善放牧管理措施提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点

本试验于青海省大通县大通种牛场毗邻地区(北纬37°15′48″,东经 101°22′03″,海拔 3 300 m)开展,放牧草地类型主要为高寒草地,年平均气温-1~2℃,年平均降水量523.3 mm,年内无霜期61~133 d。

1.2 试验设计

选取同一牧户家中3岁、健康的无角公牦牛10头进行放牧行为试验,试验牦牛与大牛群(大于150头)混合放牧。10头试验牛全部佩戴MOOnitor监测系统(MOOnitor Ltd.,Israel),设置参数为每4秒记录一次活动状态。试验自2017年1月开始,2017年5月底结束。为研究牦牛的昼夜采食活动,每月连续2 d将参数设置为每4秒记录1次活动状态,每15分钟发送1次牦牛所处的位置。试验期间试验牛随大群在冬季牧场进行自由放牧,每天下午3:00观察MOOnitor监测系统是否发生异常,对于电量低或者是数据发送不正常的尽快排查,每周定时下载数据。每月研究牦牛昼夜采食活动时间,数据需每天下载1次。

1.3 数据统计与分析

从MOOnitor监测系统下载的数据经Excel 2016进行整理,采用SPSS 19.0对试验期内无角牦牛每天的休息、行走、采食时间及每次采食持续时间(GBD)进行one-way ANOVA分析,并使用Duncan法进行多重比较,结果用Mean±SD表示,P<0.05表示差异显著,P<0.01表示差异极显著。利用ArcMap 10.5软件对无角牦牛24 h内的活动地点在地图上进行标注;使用Google Earth软件计算牦牛24 h内的游走距离变化趋势。

2 结果与分析

2.1 冷季牦牛昼夜采食活动

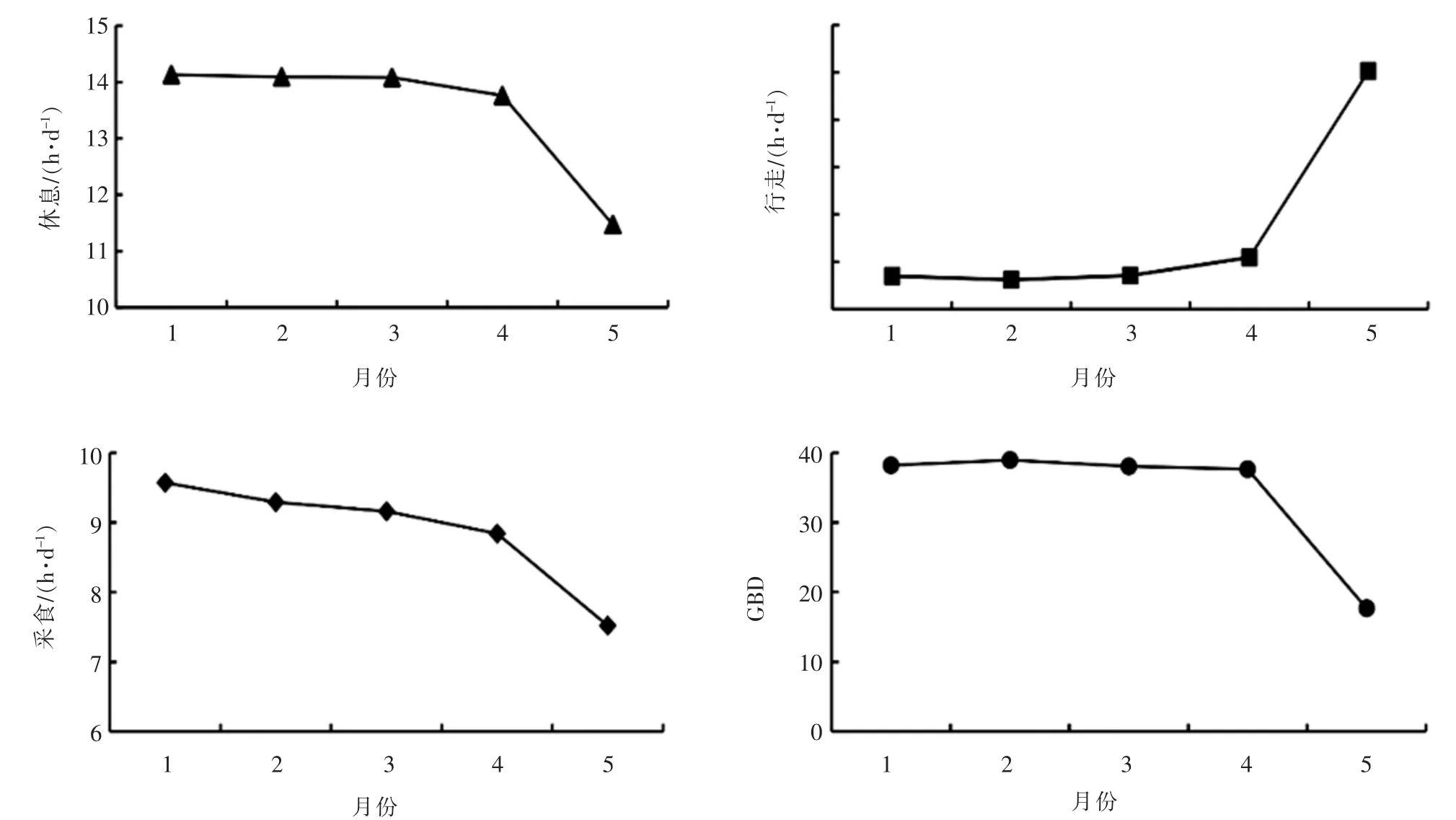

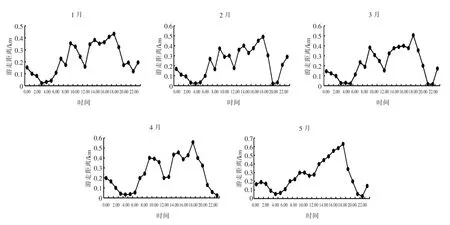

自由放牧模式下,无角牦牛24 h内的休息、采食时间及每次采食持续时间(GBD)从4月开始出现明显的下降趋势,并在5月份达到最低点;而行走时间则从4月份开始出现明显上升,在5月份达到最高点(图1)。由表1可知,无角牦牛在1、2、3月份24 h内平均休息时间极显著高于 4月份(P<0.01)和 5月份(P<0.01),且4月份平均休息时间极显著高于5月份(P<0.01);5月份牦牛平均行走时间极显著高于1、2、3、4月份(P<0.01),而平均采食时间却极显著低于 1、2、3、4 月份(P<0.01)。此外,5月份无角牦牛每次采食持续时间极显著低于 1、2、3、4 月份(P<0.01),而日均游走距离显著高于 1、2、3、4 月份(P<0.05)。

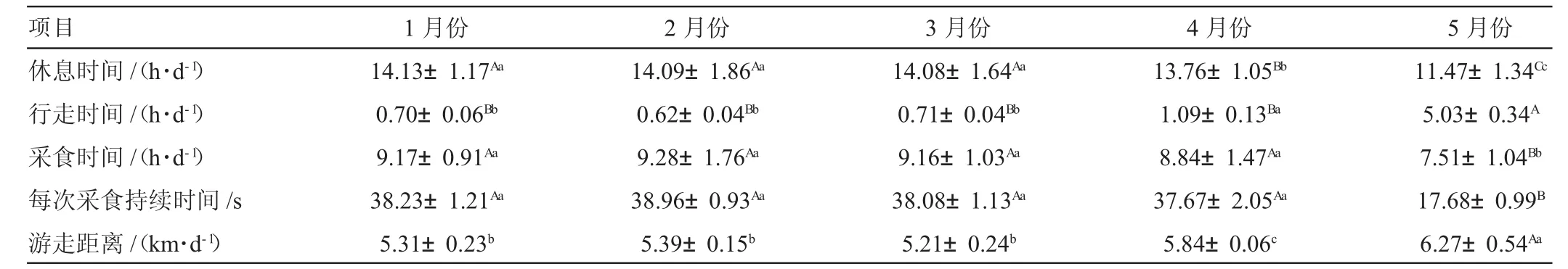

传统自由放牧模式下,1、2、3、4月份无角牦牛昼夜游走距离变化趋势基本一致,出现2个活动高峰,但牦牛在5月份昼夜游走距离变化趋势却不同于前4个月,只出现 1个活动高峰(图 2)。在 1、2、3、4月份,无角牦牛的第1个活动高峰出现在9:00—10:00;第2个活动高峰出现在 18:00—19:00;5月份的活动高峰出现在18:00左右。此外,5月份无角牦牛的日均游走距离显著高于 1、2、3、4月份(P<0.05),4 月份无角牦牛日均游走距离又显著高于 1、2、3月份(P<0.05),详见表 1。

图1 无角牦牛24 h内放牧行为时间变化趋势

表1 冷季无角牦牛放牧行为变化

图2自由放牧条件下无角牦牛昼夜游走距离变化趋势

2.2 牦牛24 h放牧活动空间分布

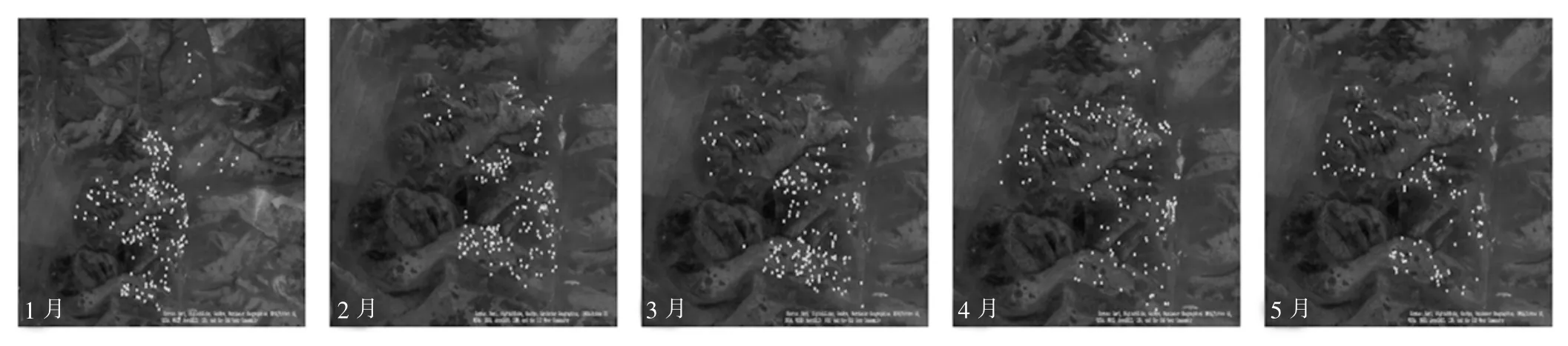

图3 呈现了无角牦牛24 h放牧活动空间分布格局随时间变化的趋势。在1月,无角牦牛的活动区域比较集中;2月份和3月份其活动分布比较相似,由集中开始分散;4月份无角牦牛的活动分布较3月份更分散;5月份无角牦牛活动分布不均匀,出现区域集中现象,但集中区域间的距离较远,同时在经度和纬度方向的移动距离均较长。

图3 无角牦牛24 h放牧活动空间分布

3 讨论

在传统自然放牧条件下,影响牦牛放牧行为的因素较多,其中外部因素有牧草品质、天气状况、地形差异、水源等,上述因素均会引起牦牛放牧行为活动在时间和空间上的变化[9-10]。Long 等[11]报道,青藏高原恶劣的生态环境使牧草的生长期仅有90~120 d,牦牛在这样严酷的环境下常常处于“春乏、夏活、秋肥、冬瘦”的恶性循环。此外,青藏高原牧草营养品质随季节变化呈现“过山车”式的变化趋势,其中在1—5月份,牧草生物量及营养品质呈现明显的下降趋势,在5月份达到最低点,但牦牛的营养需要量却保持不变[12]。本试验中,无角牦牛行走时间在5月份大幅上升,可能是由于此时期牧草地上生物量达到最低,牦牛为采食更多牧草需行走更长的距离,同时其采食时间下降,每次采食所持续的时间出现显著下降,可能是由于牧草生物量低和品质差所致。丁路明等[13]的研究表明,牦牛的采食活动主要集中在8:00 至 20:00,其中早晨 7:00 和傍晚 19:00 是两个活动高峰;刘培培等[7]研究发现,牦牛在秋季牧场自由放牧出现 3 个采食活动高峰,分别为 09:00—10:0、18:00及23:00左右。本试验中无角牦牛的两个活动高峰分别在 09:00—10:00 和 18:00—19:00,出现不同程度的偏移。可能是由于冷季环境温度较低,牦牛更喜欢在温度适宜时进行大量采食活动,在气温较低时,牦牛会选择休息来减少能量损耗;在气温升高时,则会选择减少行走,增加反刍活动来消化清晨采食的牧草。

牦牛由于对高原环境的独特适应性,其活动路径受地形、海拔等的影响较小。刘培培等[7]研究发现,牦牛相比犏牛更善于到地形复杂的山坡上进行采食。本试验对24 h内无角牦牛的空间分布状况进行研究发现,其放牧活动的空间分布随牧草生物量和营养品质季节性变化而变化。在牧草生物量和营养品质较好时,无角牦牛的活动区域较集中;随着牧草营养品质不断下降,牦牛为摄入足够的能量会尽可能进行采食,其活动空间分布会越来越分散,在经度和纬度的移动距离越来越长,上述现象符合动物“为能而食”的本领。相反,在冷季营养摄入不足的情况下,大范围内的采食活动会消耗自身的能量,对生产不利。因此,建议在冷季牧草品质较差时(4月、5月)适当补饲,以尽可能保证无角牦牛的能量摄入。

4 结论

冷季自由放牧无角牦牛的牧食活动受草地质量的影响,其采食活动在1—4月份出现2个高峰(09:00—10:00 和 18:00—19:00),5 月份出现 1 个高峰(18:00左右)。在草地质量下降时,无角牦牛日均行走距离增加,放牧活动的空间分布出现较大的变化,在经度和纬度的移动距离增加。上述结果表明,冷季放牧压力较大时应采取适当补饲来保证牦牛的高效生产。