听觉隐喻与审美张力

——17世纪琉特琴的音乐图像学研究*

2018-08-07陈芸

陈 芸

内容提要:自文艺复兴时期以来,以音乐为主题的绘画创作成为一个盛行于欧洲的艺术文化传统和视觉叙事的表现形式。本文以17世纪的琉特琴为图像学研究对象,阐释图像中音乐符号的听觉隐喻及其审美张力,并在艺术史的语境中探索音乐符号、绘画艺术与人类文明史的关系,揭示音乐符号的文化表征及其意义,从而为观者提供一种以音乐符号学为研究路径的观看方式和图像学的阐释方法。

引言

自文艺复兴时期以来,新柏拉图主义思想家和艺术家们信奉:“在视觉和听觉之间存在着根本的和谐”之理念,以音乐为主题的绘画艺术创作成为一个盛行于欧洲的艺术文化传统和视觉叙事的表现形式。这就使绘画中“古典秩序的象征性意味和相关性的音乐的情感表现力量相互交织,犹如奇丽的织锦上的丝线般相互缠绕”,从而形成绘画与音乐彼此间一种真实或想象(real or imagined)的对话关系。这一对话关系延续至17世纪的音乐图像里,便彰显出真实与虚幻、高雅与世俗、秩序与迷狂、永恒与短暂等充满张力的视觉表达形式。在该时期的音乐图像中,除多样化的视觉叙事元素之外,音乐符号的多重隐喻与象征意义则揭示潜藏于视觉形象之中的内在精神本质,它们在一系列看似二元对立的矛盾运动中吸引着观者的视线,并在特定的审美场域内召唤、引导着观者的想象力,激起观者的情感波澜,从而将音乐图像符号的意义与人类精神、文化传统、社会价值、政治态势、经济活动、审美趣味等方面联结起来,逐渐深化绘画与音乐、视觉与听觉、观者与作品之间彼此影响的交互作用。

一 图像符号的听觉隐喻

“隐喻,是指按照传统的叙述对两个不同的事物进行比较的比喻性的语言”,“亚里士多德指出,隐喻与明喻密切相关”。“要想出一个好的隐喻字,须能看出事物的相似之点。”到了20世纪中叶,美国哲学家布拉克(Max Black,1909—1988)坚称,隐喻创造(create)相似性而非表现(present)我们所熟知的类似性,他称之为隐喻的“相互作用”(interaction)理论,这与当代美国艺术史家米歇尔(W.J.T.Mitchell,1942—)所说的“我们是在词语与图像再现之间的对话中创造了我们的世界”如出一辙。可见,理解隐喻的关键是要在两个可比较的事物之间建立起“相似性”的模式并从中创造新的现实语境,因此,理解隐喻对于图像的符号阐释是十分必要的。

众所周知,语词与形象,或者说,文学与绘画之间“相似性”的比较自古有之,如贺拉斯的“诗如画”(ut pictura poesis)之说。在17世纪,诗与画的关系乃普遍被认为是“姊妹艺术”,正如夏尔·迪弗雷努瓦(Charles Du Fresnoy,1611—1668)在他的《绘画艺术》(De arte graphica,1668)中所提出的观点,究其原因,均与亚里士多德在《诗学》中将各门艺术都称为“摹仿”艺术有关,摹仿理论在文艺复兴时期和巴洛克时代都流传甚广。当然,法国艺术理论家让-巴蒂斯特·迪博(AbbéJean-Baptiste Dubos,1670—1742) 在《对诗与画的批判性反思》(Réflexions critiques sur la poésie et la peinture,1719)中的观点以及由此引发的莱辛(Gotthold Ephraim Lessing,1729—1781)在《拉奥孔》(Laokoon,1766)中对“诗画一律论”提出的修正那已是后话。就17世纪的音乐与绘画之间的关系来看,除古典摹仿理论之外,艺术家对宇宙的数学范型和自然的感性形式之探索也同样建立起两门艺术彼此间的对话关系。自毕达哥拉斯提出的数学与协和音程之间的数比关系同样也反映在绘画艺术中,“到了巴洛克时期则大胆地表现为听到了色彩和看到了声音,通感的广泛存在又一次显示了对宇宙中各种相互关系、联系的多重网络的信仰。”因此,诉诸感官的和谐美——听觉和谐(旋律、节奏、和声)与视觉和谐(结构、光影、色彩)的通感(synaesthesia)效应,成为绘画与音乐之间对话的共同机制,这在整个文艺复兴时期的“幻觉主义”乃至巴洛克时期的“现实主义”艺术中均尤为常见。“图像艺术家,即便属于‘现实主义’或‘幻觉主义’的传统,也像关注可见世界一样关注不可见的世界。如果不掌握展现不可见因素的方式,我们就永远不会理解一幅画。”因为,艺术家把形象视为精神的“相似性”,“它所揭示的似乎不仅仅是外部可见的世界,而是理性灵魂的本质,所再现的恰恰是这个理性灵魂的视界”。

那么,如何从视觉形象中发现理性灵魂的视界呢?阿伦特的一种观点或许能给我们带来启发,她说:“精神的语言依靠隐喻重返可见事物的世界,以便进一步阐明和表述不能被看到、但能被听到的东西。”我们可以循着这种思路来阐明并揭示音乐图像符号的象征意义与其潜藏的听觉隐喻,这不失为一种好的做法。从图像学史料来看,文艺复兴时期以来的音乐图像里常见的弦乐器主要为:里拉琴(lyre)、琉特琴(lute)、小提琴、竖琴等,其中,琉特琴则成为艺术家极为偏爱的创作题材,它“是文艺复兴时期最具象征性(the most emblematic)的乐器之一”。从符号学的层面来看,琉特琴是音乐的象征,具有和谐的听觉隐喻;从地域性文化表征的视角来看,不同的国家和民族对琉特琴音乐的内涵具有不同的解读:“在中国,它(又称琵琶)象征和谐的人际关系(君臣、朋友、夫妻)和文人四艺(琴、棋、书、画)之一……在希腊,俄耳甫斯(手持)的琉特琴象征和谐以及自然力的协调作用。”在法国,17世纪的琉特琴音乐“魅力无穷,充满细致、深刻、忧伤、英武及幻想之感”;在荷兰,“它还象征着男性的欲望”。在绘画艺术中,琉特琴通常作为爱恋主题的音乐视觉符号,大多以写实的静物形象(still image)或奏乐表演形式伴随着画面的音乐情境而出现,尤其是在17世纪的欧洲,以琉特琴为创作元素的诗歌、音乐、图像均获得广泛传播。这从荷兰著名的诗人雅各布·凯兹(Jacob Cats,1577—1660)的论著《伦理与爱情》(Sinneen Minnebeelden,1627)里的一首小诗(“你内心萌生奇特好感/才听琉特琴又去观赏/两个坠入爱河的情侣/这颗心象征同一心境”)及其版画(图1)中可窥见一斑。从凯兹记载的这首小诗里,我们可以发现琉特琴与爱情主题密切相关。画面中,一位青年男子抚琴而歌,乐声仿佛从指尖流溢而出,似是温柔而忧伤。前景处另一件琉特琴静默地摆放在桌子上,它是否暗示了他恋人的缺席?因为当画面中同时出现两件乐器时,通常意味着“琴瑟相鸣”的爱恋主题,琉特琴则隐含着相爱的恋人彼此倾听心曲的寓意。事实上,在颂扬爱情、欢乐与和平的主题中,琉特琴可谓是17世纪音乐图像里的一盏明灯,它照亮了与当时社会历史相关的整体的艺术文化活动。

图1 “谁没感觉到爱呢”,作者不详,载雅各布·凯兹《伦理与爱情》,1627年(鹿特丹,德国沃芬伯特,奥古斯特公爵图书馆收藏)

巴洛克时期意大利著名的画家卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio,1571—1610)早期的作品《琉特琴演奏者》(The Lute Player,1596)(图2)就是一个很好的范例。这是画家本人认为他所创作的最美的作品,它既富有柔和抒情的物象轮廓,又有强烈的明暗对比和戏剧性的光影效果。画面中心是一位手持琉特琴的美少年,他的穿着与打扮都具有女性形象的气质特征:他胸前半裸着,微张着嘴唇似是唱着情歌,左手支撑在桌面上并持着琉特琴颈部,右手轻轻地拨弄琴弦,即兴弹奏出与歌声相伴的动人和弦。画面的左侧是芬芳的鲜花、精致的花瓶、香甜的水果,而花瓣上晶莹的露珠以及乐谱上清晰可辨的音符等逼真的自然主义的写实手法使画面精致绝伦。此外,人们还可以从透亮的花瓶折射中辨认出窗户以及室内的空间布局。这一方面展现了作者在其早期就显露出的静物绘画的高超技艺,另一方面,鲜花、花瓶、水果、乐器、乐谱这些静物为画面增强了味觉、嗅觉、视觉、听觉等感官上的美感表现,使画面栩栩如生,富有诗意。显然,琉特琴、小提琴、乐谱等物像的视觉符号构建了音乐的知觉模型,并为观者在审美观照中的音乐(内听觉)的延展性提供了参照尺度,画家把音乐气息灌注于诸多音乐图像符号之中,使“音乐”——一种无形的不可言喻的内在精神——通过一系列有机的音乐视觉符号跃然于画面而真实地存在并显现。尽管,图像里的音乐把“时间”让位于“空间”,但它并未真正缺席或离场,而是隐匿在视觉符号形式的幕后,以隐喻或象征的方式邀约(更确切地说是吸引)观者情不自禁地“入场”,进而向观者的内心知觉的统合力、审美判断、以及想象力发出强大的挑战。

图2 《琉特琴演奏者》,卡拉瓦乔,1596年,油画(圣彼得堡艾尔米塔什博物馆收藏)

卡拉瓦乔为何选择以琉特琴、小提琴、乐谱等物像作为典型的音乐象征性符号呢?这是否意味着以视觉图像为载体,试图向观者揭示音乐符号的听觉隐喻?首先,我们要发现并探索图像里的音乐符号及其视觉表征意义。若按照柏拉图的观点,美的理念是置于形体的质当中的,那么,就不难理解“隐喻从理念出发,将其纳入物质形式”这一普遍原则。然而,卡拉瓦乔的想法则反其道而行之:他从各种形式的静物出发,展现了想象中的音乐是如何从画面的静物中呼之欲出的。隐喻和象征的手法使画面里的各种物质形式闪耀着迷人的光晕。水果与鲜花隐含着爱的寓意,而象征音乐的视觉符号——琉特琴、小提琴和乐谱——不再是无生命的静物组合,而是唤起观者内心听觉和想象力的活的形象。“这个形象不是被界定为图画的相似性或印象,而是某一隐喻空间里的共时结构——(用庞德的话说)就是‘在瞬间呈现思想和情感综合体的东西’。”伴随着乐谱上呈现的音乐节奏和旋律,美妙的乐声仿佛萦绕在观者的脑海里,并逐渐在爱与和谐的氛围中弥漫开来。此时,画面上的乐器不是单纯展现音乐技巧和音乐结构的僵化的器材,也并非是感官上的娱乐,而是表现人的生命情感的最有力的手段。

其次,从音乐史、图像学和社会学等多个角度来考察琉特琴的发展脉络,对图像文本进行一番“细读”,以一种感通的历史感和想象的方式去“亲历”图像里的音乐情境,我们将会获得更加深刻的认知和理解。在16世纪,纯粹的器乐体裁还处于其早期形式,并未获得独立的发展,器乐往往从属于声乐,作为声乐的伴奏形式而出现。由于当时的意大利正处于建立新的音乐制度模式的重要时期,社会音乐文化蓬勃发展。该时期出现了乐谱印刷业,主要印刷世俗歌曲和法国的尚松(chanson de geste,叙事曲)。“印刷业和赞助人的出现使意大利在16世纪成了欧洲音乐中心。贵族们跟随宫廷乐师开始学习乐器,并演唱16世纪30年代流行的牧歌(madrigal)。”牧歌最主要的伴奏乐器就是琉特琴,它又称“诗琴”,“是一种埃及乐器,以后传到阿拉伯,此后又流入西班牙和意大利,在14世纪时遍及整个欧洲。从15世纪开始……人们把所有的声乐作品都改编用琉特琴来演奏,并普遍将它作为伴奏乐器”。琉特琴曾在德国画家小汉斯·荷尔拜因(Hans Holbein the Younger,1497—1543)那副著名的作品《大使》(The Ambassadors,1533)中有过极为逼真的呈现(图3)。它由椭圆形的共鸣体,琴背穹起,音板上刻有圆花型的网状小孔,是一件拨弦乐器,既可独奏,亦可作为即兴伴唱乐器。“由于印刷术的发明,乐谱得以广泛流传,琉特琴的曲目种类繁多,包括舞曲、幻想曲、即兴创作的前奏曲,也有声乐曲目。到了17世纪,琉特琴盛行于法国和德国。”可见,琉特琴和乐谱(确切地说是声乐曲谱)为何会成为该时期画家们备受青睐的音乐象征性符号,其缘由就在这里。

图3 《大使》(局部),小汉斯·荷尔拜因,1533年(英国伦敦国家美术馆收藏)

再次,从音乐符号的视觉形象本身,即乐器的形态结构的描绘上来看,在荷尔拜因《大使》中的琉特琴是以静默的形象(mute image)示人,值得注意的是,无声并非意味着真正的沉默。从琴体摆放的形态上来看,琉特琴的头部和颈部朝向观者观看的位置,同时,它旁边的乐谱正向着观者观看的视角正面摆放,乐谱上赫然显现单声部的声乐旋律,这很容易令观者把目光聚焦于乐谱而情不自禁地哼唱起这首小曲,正如文字召唤阅读,音符也召唤着观者的歌唱行为的发生。事实上,这是画家试图通过琉特琴这一形象符号向观者发出邀请,希望观者欣然“进入”画面的音乐情境,拿起琉特琴奏乐,形成与画面的互动。有趣的是,卡拉瓦乔似是与荷尔拜因遥相呼应,在他的作品中恰恰回应了“奏乐”的邀请,呈现画面人物演奏琉特琴时瞬间的动作形象(acting image),他将静态的琉特琴赋予动态韵律的听觉想象,此时,音乐拉近了观者和奏乐者的心理距离,画内与画外的空间隔阂此时似乎消失了,音乐一跃成为画面的重要主题——爱的主题,并为画面的各种物质形式注入了生机和活力。

如果作出更进一步的思考,试问琉特琴的听觉隐喻如何通过乐谱(乐声的文本载体)彰显其美学特征?亦即乐谱的符号如何表征琉特琴的听觉声貌及其音乐品性?在这里,乐谱为观者提供了两条基本线索:一是从外在因素来看,乐谱反映了当时印刷业的发展与文化传播的社会现象;二是从乐谱的内部结构来看,它不仅描绘了音乐旋律的组织形态,也反映了乐器的表演风格,即作为牧歌、尚松的伴奏乐器的表演风格。那么,此类声乐体裁具有何种听觉方面的美学特征呢?倘若仔细观察画面中的乐谱(图4),不难发现,谱面上标示着“Voi sapete ch’”的字样,这正是“16世纪法国佛莱芒作曲家阿卡德尔特(Jacques Arcadelt)创作的牧歌‘Voi sapete ch’io’的开始部分”。牧歌是文艺复兴时期最重要的音乐体裁之一,它采用对位法、流畅的旋律线、欢快的节奏、简易的主题与和声织体等要素构成的多声部声乐作品,用母语演唱,偶尔还夹杂着对大自然声音的摹仿,它的旋律优美动人,歌词以自由的诗歌形式抒发音乐的情感,富有田园诗的意境。16世纪中期,牧歌在意大利的世俗音乐中居于主导地位。阿卡德尔特当时正活跃在法国和意大利,“他是创作世俗多声部意大利牧歌的早期大师之一,运用模仿的结构原则写作三声部、四声部及五声部的牧歌,并具有收拢的歌曲曲式的特点。他的牧歌体裁以世俗牧歌为主,共有200多首,富于抒情性、歌唱性和通俗性。”“他的第一部作品《四声部牧歌集》(作于1539年)就有33个版本。”显然,阿卡德尔特的牧歌集在整个世纪都广为流传,这一方面折射出当时人们的世俗音乐文化生活,另一方面也反映了印刷业的逐步完善促进了日益广泛的文化交流与传播。此外,在17世纪,意大利已出现了著名的提琴制造世家:阿玛蒂(Andrea Amati)、嘎斯帕罗(Gasparo da Salò)、斯特拉蒂瓦里(Antonio Stradivari)。“最初,小提琴只是用作演奏舞曲,直到17世纪中期,它才成为巴洛克音乐体裁的主要乐器,在奏鸣曲、协奏曲和交响乐中担任重要角色。”可见,小提琴在乐队中的重要地位与17世纪意大利的小提琴制造业的高度发达息息相关。

图4 《琉特琴演奏者》(局部),卡拉瓦乔,1596年(圣彼得堡艾尔米塔什博物馆收藏)

16世纪末17世纪初,卡拉瓦乔在罗马时期的创作对象大多围绕美少年、乐器和鲜花、水果等静物进行系列描绘,除了《琉特琴弹奏者》、《乐师》(图5)等奏乐表演中的琉特琴形象之外,还有静物写实的琉特琴形象,如《胜利的爱神》(图6)等画作。因此,我们不难发现,卡拉瓦乔运用音乐象征符号创作了一系列音乐视觉图像,这些视觉符号不能简单地等同于艺术结构中的“零部件”,而是具有符号学意义上的更为深刻隽永的意味。它们是有机的视觉生命形式,是反映17世纪初期的意大利在科技、文化、音乐、绘画、诗歌、阶层等级、文化交流活动等社会整体状貌的一个缩影——从单一的客观的视角描绘出一个处在统一空间里的理性上互相关联的世界,这不仅扩展了绘画空间的表现力,同时也延长了画面上的时间性。正是琉特琴、乐谱、小提琴等音乐物象以其共同的情感结构模式联结了巴洛克时期的社会历史、社会心理、意识形态、审美趣味、文化认同等历时性与共时性的时空叙事线索。在17世纪,卡拉瓦乔的艺术创作对欧洲产生了深远的影响,尤其是意大利、法国、荷兰、西班牙等国家,从鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577—1640)到伦勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn,1606—1669)、从维美尔(Johannes Vermeer,1632—1675) 到委拉斯凯兹(Diego Velazquez,1599—1660)在创作手法及表现主题无不受到卡拉瓦乔的影响。

图5 《乐师》,卡拉瓦乔,1596年(美国纽约大都会艺术博物馆收藏)

图6 《胜利的爱神》,卡拉瓦乔,1601—16002年(柏林画馆收藏)

二 情感表现的审美张力

17世纪正值意大利的文艺复兴、法国的巴洛克、尼德兰的写实主义三种艺术风格交互作用的时期,而巴洛克风格在该时期占主导地位并产生深远的影响。“巴洛克”(Baroque)一词,是从葡萄牙语“barroco”演变而来,原意是指形状奇异的珍珠,它的产生与反宗教改革的时代背景密切相关,18世纪中期的艺术理论家将它作为艺术评论的专用名词,用来指责混杂、荒谬乃至是堕落的艺术作品。艺术史家沃尔夫林(Heinrich Wölfflin,1864—1945)在他著名的《文艺复兴与巴洛克》引言部分提出:“作为艺术史术语的‘巴洛克’已经失去了‘荒谬’的含义,但总的来说,该词在使用时仍带有反感和变形的暗示。”接着,他从艺术风格层面上概括出了四组巴洛克的风格特征:涂绘、庄严、厚重、运动。美国的文学批评家韦勒克(Rene Wellek,1903—1995)则对该词从艺术分期的角度作出中肯的评论:“在艺术史上,巴洛克今天被认为是文艺复兴以后欧洲艺术的一个发展阶段。这个术语不仅用于建筑学,也用于雕塑和绘画……这个术语是17世纪音乐的流行标签……现如今,巴洛克一语被用于总体文化史,实际上包括了17世纪文明的全部表现。”同时,韦勒克也强调从风格标准和思想标准两方面的结合来考察巴洛克,认为“巴洛克是辩证法和修辞的结合,引向一种明显的社会文化。”他强调,“这是描述文艺复兴与古典主义之间的风格的一个术语,它的概括意义足以盖过地方性的学派术语;它所指的是西方文学和艺术一个时期的统一。”然而,正是从艺术风格转变的特征来看,尼采对巴洛克与古典主义的关系却作出不同的评论:“当一种伟大的艺术衰亡之际,巴洛克风格便产生了。当古典主义艺术变得过于苛求、过于严厉之时,巴洛克便作为一种自然现象出现。”尼采指出两种迥异的艺术风格不可调和的两极现象,对此,西班牙艺术史家欧吉尼奥·道尔斯(Eugenio d’Ors,1881—1954)反驳说:“这两种艺术灵感各有千秋。一种风格强调简约、理性;另一种则具音乐性,强调铺陈。前者偏爱固定且有重力感的形状,后者喜用曲线而呈飞翔之势。由此及彼,谈不上什么堕落或衰亡。它们是永恒艺术感受的两种不同表现形式。”同样地,韦勒克也指出:“视巴洛克为贯穿历史反复出现的类型的尝试,依然遇到同样的反驳。”我以为,文艺复兴与巴洛克这两种艺术风格在艺术史的演进中分离也好,融合也罢,就巴洛克风格而言,它在艺术情感的视觉表征上呈现出强烈的审美张力:真实与空幻、高雅与世俗、秩序与迷狂、永恒与短暂等一系列看似矛盾冲突的对立问题,成为17世纪艺术史、艺术理论和美学研究领域始终绕不开的重要议题。

(一)真实形象与虚幻征象

“在艺术史中,‘虚幻’一词是与静物画中所呈现的表达人们内在情感的物象及其存在的世界相关的一种图像研究。……这种‘虚幻’绘画的图像常包含乐谱和乐器……乐器,作为欢乐的源泉和稍纵即逝的感官愉悦的器具,往往与娱乐消遣和轻浮的举止相关,而与真理相去甚远。”画面中的乐器为观者提供了亦真亦幻的审美想象——由现实与理想、物质与精神、具象与抽象、空间与时间、视觉与听觉之间彼此交织而产生的虚幻征象。

静物画作为一种道德伦理主题主要源于17世纪30年代荷兰的莱顿(Leiden)和哈勒姆(Haarlem)两个城市,人们通常认为日常生活中的静物如乐器、乐谱、水果、鲜花、玻璃器皿、颅骨、沙漏、蜡烛等象征着生命的感性形式的转瞬即逝,暗示它们不能反映永恒的真理和道德理念。例如彼得·克莱兹(Pieter Claesz,)的《“拔刺者”塑像静物画》(Vanitas with“Boy Removing a Thorn”,1628)(图 7),画面的左上方是一尊仿制公元1世纪著名的罗马铜雕“拔刺者”的石膏塑像,这尊希腊风格的罗马塑像有着丰富的历史寓意,象征着青春与忠诚;塑像旁边的书籍象征知识,亦即探寻真理的源泉;头骨象征生命的短暂和人性的脆弱;玻璃杯象征世俗生活的欢乐、满足、以及梦幻的破碎;地上的装甲胸铠暗示战争的威武和胜利的荣耀;琉特琴和小提琴对应着素描册上的裸体少女的速写,象征爱恋和诱惑,此时的乐器意味着唤起人们对乐声在时光中流逝的记忆……总之,这副静物画暗示了真理的永恒与生命的短暂、人间的欢乐与芳华的易逝、战争的荣耀与世俗的诱惑之间的审美张力。这一类型的风俗画在17世纪中期的荷兰静物画中极为常见。

图7 《“拔刺者”塑像静物画》,彼得·克莱兹,1628年(阿姆斯特丹国立博物馆收藏)

(二)艺术情境与世俗生活

卡拉瓦乔的创作手法,如明暗对比法,光影的戏剧性效果、画面空间的视幻性拓展等,影响了17世纪荷兰画派的艺术风格。其中,维米尔通过对日常生活的各种物件(如乐器、乐谱、地图、书信、挂毯)的精心描绘构建而成的整体视觉景观,展现出17世纪荷兰市民阶层多元化的生活模式和文化趣味。他所描绘的日常生活物件,与隐含其背后的社会、政治、历史、艺术、商业、文化诸元素相链接,在深邃宁静的图绘世界里探寻跌宕起伏的历史事件,使艺术符号表征与每一物件背后的多重线索产生勾连,进而使静态的物件具有科学与艺术的双重性的阐释意义,亦即,智识方面的辨认性和美学层面的审美性特征。可以说,乐器和乐谱,不仅提供给观者感性的艺术形式和独特的叙事对象,而且也成为观者发现和解读丰富的文化内涵的标识。正如文艺评论家托多罗夫(Tzvetan Todorov,1939—)所说:“最适用于十七世纪荷兰绘画的阐释,是将画面当作一种象征,这种方法既不会抹杀画家对现实的关注和再现,同时又容许具体的画面承载某种抽象的普遍性,这一普遍性,便是通常人们赋予十七世纪荷兰风俗画的道德维度。”

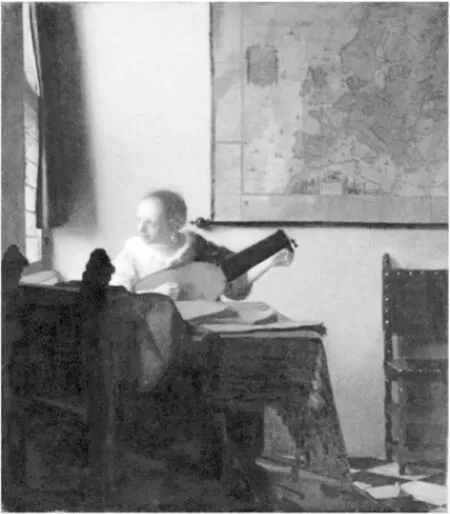

作为当时荷兰的知识分子和艺术家,维米尔可谓是知识渊博的跨学科者,他不仅广泛涉猎光学、制图学、地理学和天文学等知识领域,而且对音乐显示了浓厚的兴趣。乐器、乐谱和演奏者等音乐题材占据了他有限的作品的三分之一,他试图在无声的图像世界里传达曼妙的音乐以渲染气氛,从而使17世纪荷兰精英阶层的高雅情趣与奢华的生活方式从一个个音乐视觉符号中尽显无遗。在《弹琉特琴的女子》(图8)中,维米尔以人物瞬间的动作为描绘的焦点,戴着珍珠耳环的少女正在弹奏琉特琴,但她的视线似乎又被窗外的动静所吸引。一边调试琴弦一边向外张望的体态为画面增添了悬念和紧张的气氛。至于究竟发生了什么,观者无法确切知晓。女子背后的墙壁上挂着一幅17世纪的欧洲地图,地图下方摆放着一把空椅子。这是维米尔艺术创作的惯用手法。这一画面很容易使人联想到相思主题:“一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。”此外,前景处地面上隐约可见的低音古提琴暗示着另一位奏乐者的身份。那么,姑娘是否正在等待心上人的到来呢?她的表情究竟是喜出望外还是却上心头的焦虑?虽然维米尔以简练的形式刻画奏乐女子的形象,但室内陈设与物品能充分唤起观者参与故事情节的想象和编写。“描写一个人,不仅要看到她的现状,她那心灵上活动多变的瞬间状况,而且要把这现状与它的过去和未来联系起来。正是音乐巧妙地使我们感觉到这种贯穿前后的联系。”如此看来,画面中被悬置的音乐恰似一位幕后的言说者,具有画外音的补足和连贯情节的辅助作用。隐匿的乐声由女子奏乐的动作画面得以保存和固定,观者通过对女子奏乐行为的想象来激活潜藏于画面的乐声,并将这唤起的乐声与他们的听觉直接连结,使乐声从奏乐者的动作经由观者的观看直接抵达他们的心灵深处,并在心灵和脑海中浮现开来。因此,音乐作为表现人物心灵活动和精神特质最为有力的手段,不仅联系着画家、奏乐者和观者,而且还酝酿着画面空间里的环境氛围和故事情节。马丁·路德(Martin Luther,1483—1546)说:“音乐是受难者最好的慰藉,它陶冶心灵,给人以幸福。”这与圣经《创世记》中的“音乐是欢乐的陪伴,是治疗悲伤的良药”并无二致。这一古训也使我们不禁想起亚里士多德的“净化论”(或“疏泄论”),即音乐具有“卡塔西斯”(拉丁文Katharsis)的功效。维米尔对音乐主题的描绘还见于其他作品,如《音乐会》(The Concert,1664—1665)、《坐在维金纳琴琴前的年轻女子》(Young Woman at a Virginal,1670—1671)、《中断读乐谱的女孩》(Girl Interrupted at Her Music,1658—1659)等。值得注意的是,画面里的乐器不仅仅是17世纪荷兰人的日常家居摆设品,事实上,维米尔以乐器和乐谱象征爱恋与和谐的精神本质,表现人物内心潜藏的幽微而真切的情感状态。

图8 《弹琉特琴的女子》,维米尔(纽约大都会艺术博物馆收藏)

(三)理性秩序与欲望迷狂

自毕达哥拉斯时期以来,“音乐被认为是数字与比例的同义词”,“音乐的地位(成为四艺中的一门学科)得到提升主要是源于数字和比例的关联”音乐象征宇宙的和谐秩序,古希腊神话中的阿波罗就被称为是象征宇宙和谐的音乐之神。因此,一方面,音乐具有理性秩序的听觉表征和治愈灵魂的功效。正如柏拉图认为“节奏与乐调有最强烈的力量浸入心灵的最深处”,充分肯定了音乐具有陶冶灵魂的教育功能和道德情感作用。同样地,亚里士多德在《政治学》中指出:“音乐的曲调和韵律令人怡悦,而且渗透灵魂。”亚里士多德认为音乐有三种功能:教育、净化、怡情。可见,音乐对人们的认知方式、生活实践、道德情感等都产生积极的影响。另一方面,音乐以强烈的力量作用于人的听觉感官,使人纵情欢乐以致于陷入迷狂。此类主题在17世纪的荷兰绘画中尤为突出,因为“从更广泛的意义上讲,它(琉特琴)还象征着男性的欲望,‘luit’这个词在荷兰语里的意思为琉特琴,但这个词在俚语里是指女性的身体。”在此语境下的音乐往往被认为是邪恶的诱因。

例如,荷兰画家亨德里克·特·布鲁根(Hendrick ter Brugghen,1588—1629)的《琉特琴乐师和持酒杯的女孩》(Lute Player and Girl with Glass,1620)(图9),相较于上文例举的艺术美的“范例”来说,该作品显然是一个“反例”。画面表现的是一对青年男女互相调情的生活场景,男子一手持握着琉特琴,一手挑逗着坐在他怀中的女子,而这女孩手持酒杯笑脸相迎。画面表现的可能是奏乐间歇或奏乐结束时的调情场景,流露出强烈的情色效果。此时的音乐绝非柏拉图和亚里士多德所言的具有“渗透灵魂”的力量,相反,它所传递的听觉隐喻与现实的生活场景密切相关,音乐背离了传统的理性秩序,成为分离灵魂从事高贵活动的干扰因子,它阻止灵魂获得善行的恩典。事实上,17世纪的荷兰绘画 “并不一定在业已构建起来的形式的集子中寻找美,而是可以自行决定通过某种举止来展现美。”这里的“美”并非与永恒的真理和道德律令息息相关,而是强调艺术作品自身的视觉形式美。倘若说该时期的意大利绘画还留有古希腊艺术的遗风,犹如单纯庄严的格律诗,那么,荷兰画派则似散发着清新气息的散文诗。如此一来,我们便看到这样一个事实:琉特琴,作为音乐图像符号的一种视觉形象,一方面,从艺术作品的角度来看,它是构成性的音乐符号,具有编辑整个图像文本不可或缺的作用;另一方面,从观者的视角而言,它在不同的图像文本里隐含着不同的文化内涵和审美趣味——或是理性秩序的再现,或是欲望迷狂的宣泄,或是永恒真理的显现,或是飘忽不定的心绪表达……无论观者作何种解读,对音乐视觉符号的艺术阐释无疑成为传递画家精神气质和思想观念的最佳途径。对此,米歇尔说得好:“当然,对美和善的理解在形象中仅仅是一种可能——苏格拉底称之为‘刺激’,刺激人们进行反思的一幅不完善的图画或相似性。声称拥有对理想的直接认识,声称拥有对自然的完美形象,就等于有偶像崇拜之嫌,就等于把形象当成了它所再现的东西。但是,由于形象是我们所拥有的一切,我们就必须学会辩证地使用它们,承认并识别出它们的不完善之处,把它们作为对话或谈话的起点。”

图9 《琉特琴乐师和持酒杯的女孩》,亨德里克·特·布鲁根,1620年(私人收藏)

结语

17世纪的艺术观念上承文艺复兴古典美学之传统,下启启蒙运动的思潮涌现,从艺术史发展的维度看,以琉特琴主题所创作的系列音乐图像作品突显的奏乐者主体性(或静物画的物性)及其现实主义的画风会否与启蒙运动的现代性思想产生某种勾连?姑且撇开意识形态方面的因素,就艺术创作形式本身而言,17世纪的艺术家们导引音乐诗意地栖居在画面的视幻空间里,此时,音乐图像的空间赋予音乐以视觉表征的情感符号,这些情感符号的可视性特征使音乐这一听觉艺术具有合法的话语权。尽管,图像里的音乐把时间让位于空间,但它并未真正缺席,而是悬置在视觉符号形式的幕后邀约观者的“进场”,转而向观者的内心知觉的统合力和审美判断发出强大的挑战。面对图像里的音乐符号,观者在时间的延展中逐渐构筑起符号的听觉征象——爱与欢乐的主题。然而,相较于单纯的音乐音响直接“闯入”被动的感知者而言,视觉图像里的音乐更具“引入”观者的魔力。它不是以持续运动着的乐音直接支配感知者的听觉,而是以视觉符号“邀请我们对它进行思考,目的不是将它再现出来,而在用科学的方式去认识它究竟是什么。”因此,对音乐图像符号进行视觉感知与哲理性的沉思,无疑是实现艺术审美的可靠途径。当面对音乐图像时,观者犹如自然力的开发者,在一片有待耕犁的艺术土壤中不断唤醒其潜藏的听觉想象和声音记忆,进而在音乐的视界里发掘出生活的诗意!