长江经济带城市化与生态环境耦合、协调特征及时空演化规律研究

2018-08-06娟1

路 娟1,张 勇

(1.香港大学 经济工商管理学院,香港 999077;2.侨城咨询(深圳)有限公司,深圳 518033)

经济新常态下,长江经济带作为区域开放开发战略的重要组成部分,具有推动国内东西合作、协调发展和沿江经济带全面对内开放的重要作用。随着我国快速的城市化,长江经济带区域同样经历了人口向城市集聚、城市人口迅速扩张和加速流动以及区域内社会经济不断发展的过程。然而,由于历史和现实原因,该区域同样面临森林资源缩减,水污染、大气污染日益严重,生态环境日趋下降等困境,不断推进的城市化趋势必然对生态、资源、环境的要求和压力越来越大。如何协调两者之间的关系,将对区域整体未来的人口集聚、产业布局、经济结构调整、生态保护和资源利用等产生至关重要的影响,同时对解决区域发展不平衡、实现优势互补和一体化发展也具有重要的理论和现实启迪意义。

既有对区域城市化和生态环境耦合度与协调度研究的重点主要集中在两者耦合关系的理论探究和耦合度、协调度类型的定量测度两个方面。关于两者耦合关系的理论探讨认为,城市化发展对生态环境造成影响,城市化的迅速扩张对绿地和耕地造成了压力,使生态环境的外围在不断缩小[1];而城市化发展相较于农业发展来说,同样可以有效地缓解生态环境的恶化趋势[2]。国内学者还分别从协同论的视角对城市化与生态环境的耦合关系进行分析,并用城市化发展的S型增长理论解释了两者之间的非线性关系[3];也有人从生态环境脆弱性出发,关注城市化与生态环境耦合脆弱性的发展趋势[4]。在耦合度与协调度定量测度上,学者们分别利用了双指数曲线模型对河西走廊干旱区、系统耦合度模型对洞庭湖区域、交互耦合理论对京津冀地区的城市化与生态环境耦合度及协调度进行了测度与划分[5-7],也有学者对城市化与生态环境耦合度及协调度的动态演化规律进行了研究,其建立的指标体系及研究结果可以为未来的研究提供一定的参考[8-9]。

综上,关于城市化与生态环境耦合、协调关系理论研究的重点在于城市化对生态环境的胁迫效应,较少涉及生态环境对城市化的约束效应;研究方法上,缺少采用空间计量方法对其空间集聚特征及其演化规律进行分析。本文在既有研究基础上进一步创新之处在于:一是研究视角,聚焦于国家重大战略区域之一的长江经济带,以长江经济带沿江11个省市、120个地级市为研究单元,从研究视角上把握了区域和时代热点;二是研究思路上,既研究了城市化对生态环境的胁迫效应,又研究了生态环境对城市化的约束效应,是一种双向交互耦合关系;三是研究方法上,采用ArcGIS 10.2空间计量软件对耦合度、协调度的空间分布、集聚特征和时空演化规律进行了计量分析,更加科学客观地研究了长江经济带的耦合度与协调度。

一 理论分析与模型构建

(一)城市化与生态环境交互藕和关系

城市化是一个复杂、综合过程,不仅包括人口迁移引起的人口集中、要素流动和产业转型,更包括农业生产景观改变、日常生活方式变化和社会文化变迁等内涵。因而,城市化是一个涉及到人口、地域空间、经济和社会文化等在内的多因素的综合发展过程。生态环境则是各种与生物体进行交互作用和能量转化的自然因子的集合,至少包括两个方面:一是人类赖以生存的自然环境,包括水、大气、土地、森林等资源和能源;二是对人类有利或不利的生态因子[10]。随着城市化所表现出来的城市人口不断积聚、城市用地不断扩大、城市产业转型升级、城市生活文化扩散等,都无时无刻不与生态环境进行物质与能量的交换,无时无刻不受生态环境的制约[4]。

耦合度源于物理学容量耦合的概念,主要是指两个或两个以上的系统之间,通过自身或与外界的不断交互作用而彼此影响以达到一定协同水平的现象。城市化与生态环境交互耦合具体表现在两方面:一方面,城市化通过人口集聚、城市扩张、产业集中等会对生态环境产生胁迫和影响,而生态环境通过能源限制、环境污染、生态破坏等限制和约束城市化发展。从城市化对生态环境的胁迫和影响来看,城市人口不断增加、城市用地扩张等,直接给土地资源和城市生态环境带来巨大压力;城市生活方式和消费结构改变、产业规模集聚等,加大了对能源资源的获取、污染物的排放与生态吸纳能力的要求。从生态环境对城市化的限制和约束来看,资源与能源的有限性从某种程度上遏制了城市化的不断扩张,而生态环境与自然资源的承载力不足以支撑城市化发展要求时,就会造成城市病的出现以及生态破坏与环境污染,从而造成城市化的被迫减缓或调整。另一方面,城市化会不断形成对生态环境的反馈与调节,而生态环境会不断地再次与城市化磨合与协调。从城市化对生态环境的反馈与调节来看,当城市化受制于生态环境时,城市化的进程会不断改变人们的生产生活方式,加大对环境的治理力度和优化能源的利用效率,对生态环境的限制和约束形成一定的反馈路径。从生态环境与城市化的磨合与协调来看,随着生态环境压力的减小,城市化会突破原有生态环境的制约而进一步发展。城市化的这种反馈机制会不断地促进生态环境趋于好转,伴随着不断调整优化的生态环境,城市化同样会不断再调整、再优化,从而达到新的协调阶段。

为了进一步反映城市化与生态环境的协调性与均衡性,在耦合度的基础上衍生了协调性这一概念,也可称为耦合协调度。为了全面系统的反映城市化与生态环境的整体关系,应该从不同的截面角度,全面评价二者的耦合协调发展关系。

(二)城市化与生态环境耦合度、耦合协调度测度模型

耦合度理论在人口集聚与经济耦合、产业集聚与经济耦合、灾害发生与贫困耦合、经济与环境污染耦合等领域研究中有着广泛应用[11-14]。本文在城市化与生态环境耦合理论分析与文献调研基础上构建耦合度与耦合协调度①测度模型[3-4][7]。其基本公式如下:

C={UUrb·UEco/([UUrb+UEco]/2}1/2

(1)

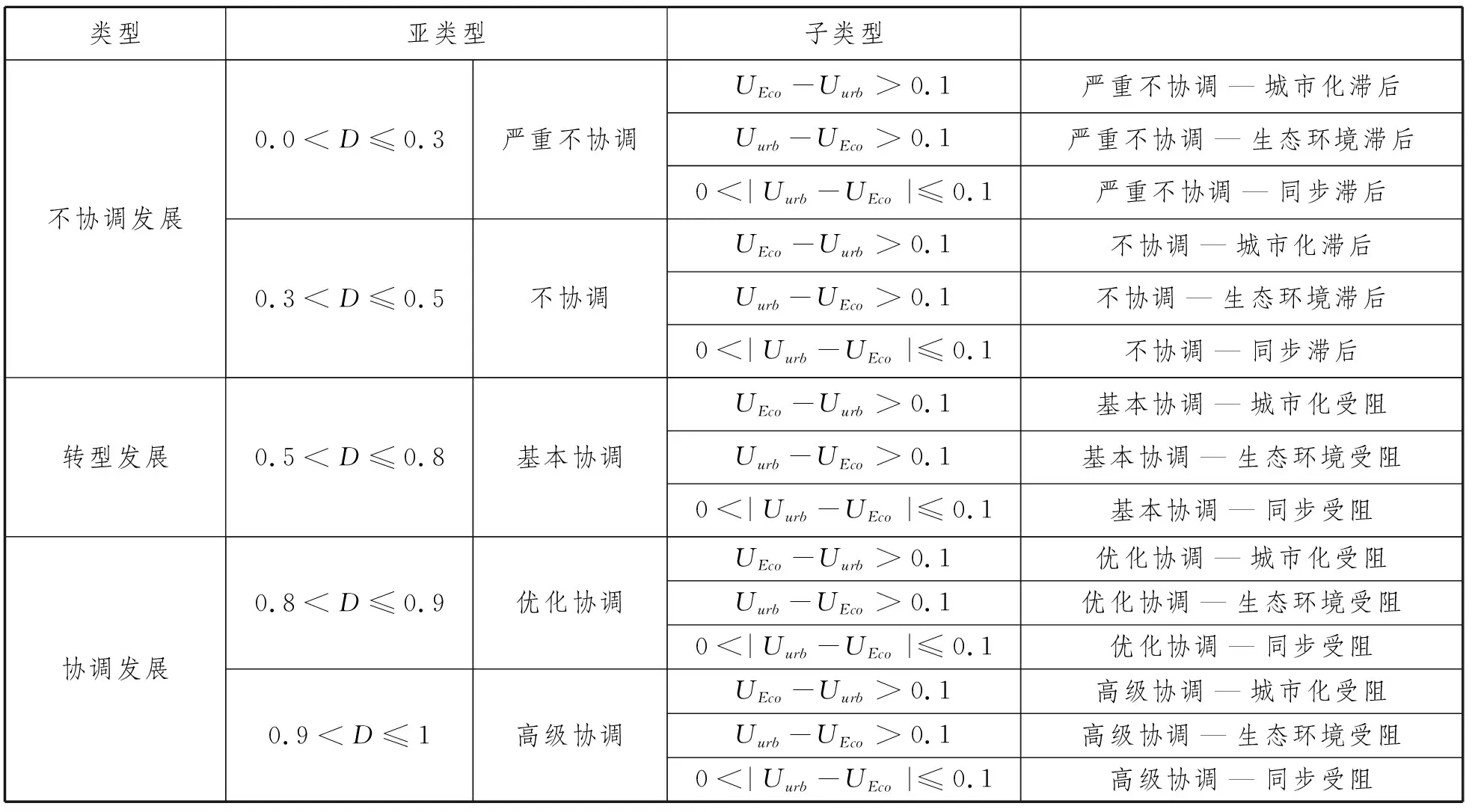

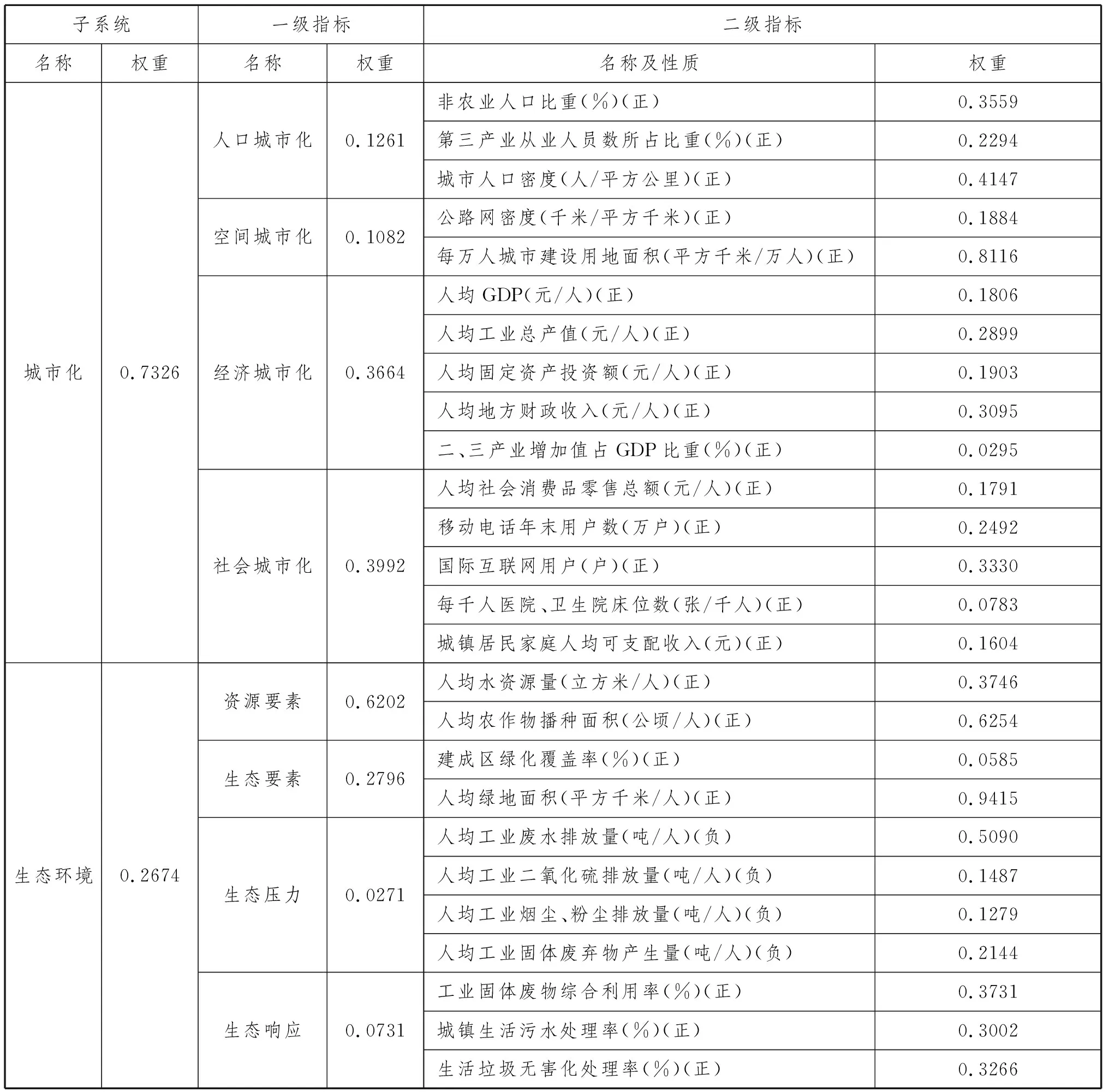

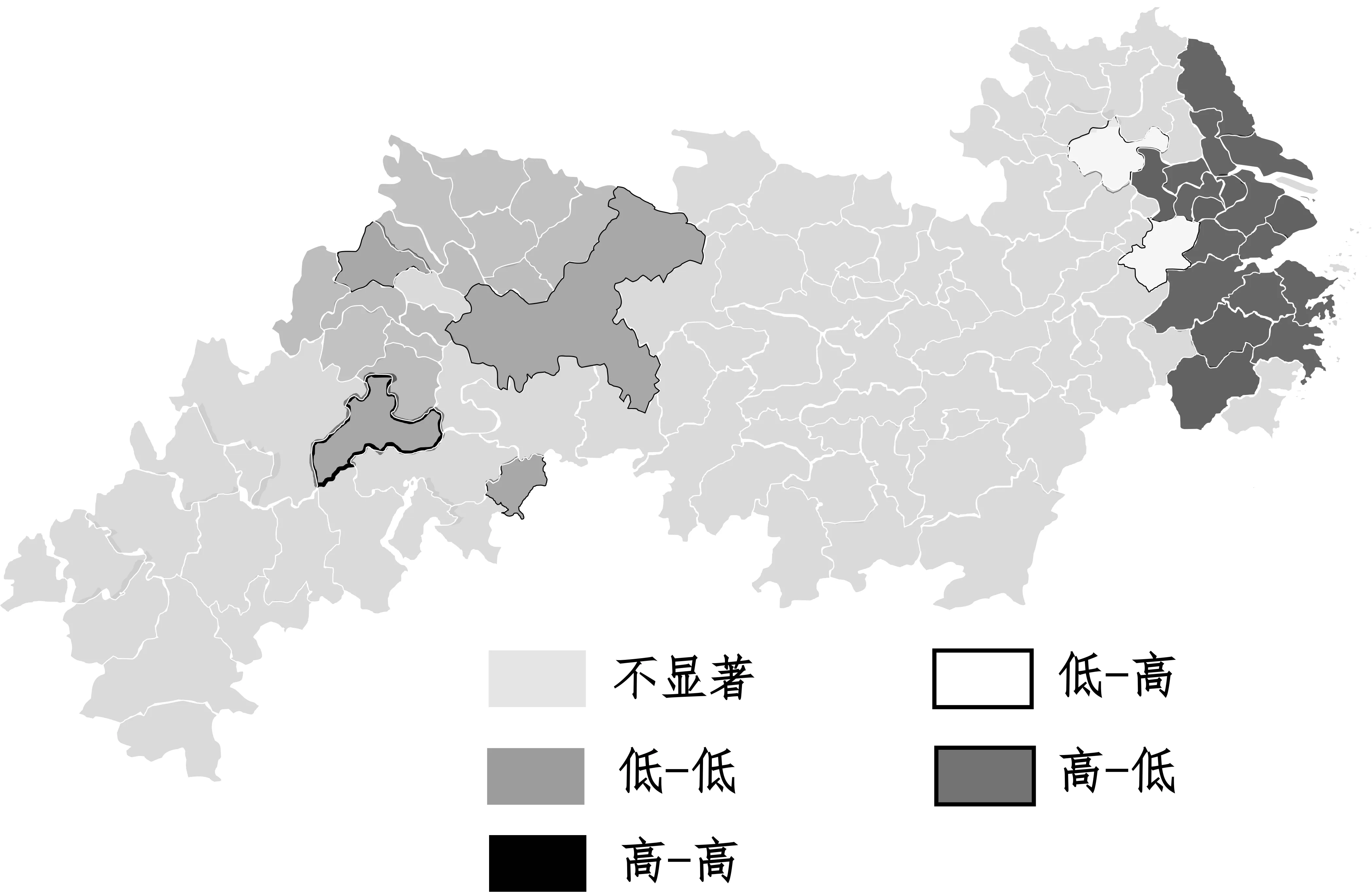

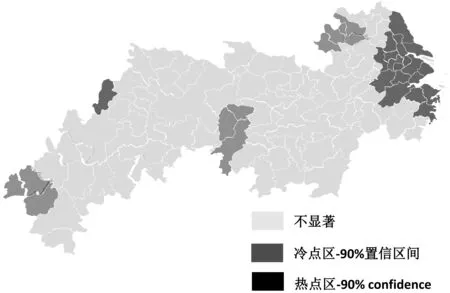

其中,C为耦合度,UUrb、UEco分别为城市化和生态环境综合功效。Uurb与UEco的值介于[0-1]之间②,因而耦合度C的大小也应在[0-1]之间。当C=0时,其耦合度最低,各要素之间无关联且处于无序发展状态。当C=1时,其耦合度最大,各要素之间达到良性共振。结合文献[4-5]和实际情况,本文将耦合度划分为5个等级:0 耦合度虽然能反映城市化与生态环境的作用强度和时序区间,但单纯的耦合度会因指标取值以及各地区城市化和生态环境的动态交错与不平衡性等而导致偏误,会出现城市化和生态环境水平完全不同的两个地区耦合度一致的情况,很难真实地反映不同地区的实际水平,失去指导意义。因此,需要进一步借助协调度来反映城市化与生态环境的协调性与均衡性: T=αUUrb+βUEco(3) 其中,D为协调度,综合调和指数为T,城市化与生态环境的贡献额分别为α和β,设定为1/2(本文假定同等重要)。根据王少剑[7]等的划分标准,结合耦合度的分类等级,将协调度划分为3大类、5亚类和15个等级(详见表1)。 表1.耦合协调度类型划分标准及类型 本文采用反映整体空间自相关的全域Moran′sI和反映局部空间聚集和变异特征的局域Moran′sI散点图、LISA聚类图和Getis—Ord’Gi*热点图分析耦合度与协调度的空间分布特征③。而由于研究地级单元阈值范围相近,故采用邻接空间权重矩阵。局域Moran′sI散点图刻画了耦合度(或协调度)及其空间滞后项的关系,将不同地区分为高高(H-H第一象限)、高低(H-L第二象限)、低低(L-L第三象限)、低高(L-H第四象限)四种类型。LISA集聚图可以清楚地反映出耦合度(协调度)的空间聚类和异常值分布情况。热点分析反映耦合度(协调度)高高集聚和低低集聚的“热点区域”和“冷点区域”。 本文数据主要来源于研究区域各省市统计年鉴(2008、2011、2015)、中国城市统计年鉴(2008、2011、2015)、中国环境统计年鉴(2008、2011、2015),部分数据来自于各省市水资源公报、各地级市国民经济和社会发展统计公报、各地级市环境质量公报、各地级市固体废物污染环境防治信息的报告(2007、2011、2015)。 为更准确地反映城市化和生态环境的内涵和两者的交互关系,通过理论分析,借鉴已有文献选取本文指标[4-8],最终选取包括人口、空间、经济和社会城市化在内的4个反映城市化的一级指标,同时选取包括资源要素、生态要素、生态压力和生态响应在内的4个反映生态环境的一级指标。考虑到数据可获得性,基于系统的整体性和层次性等原则,选取了包括人均GDP、城市人口密度、人均工业废水排放量以及人均绿地面积等在内的26个基础指标。对正负不同类型的指标采取极差标准化方法以消除量纲影响,利用熵值法对各指标赋权重。熵值法是一种客观赋权法,该方法根据各项指标观测值所提供的信息的大小来确定权重,避免了人为因素所带来的偏差,相对较客观④。具体指标体系及权重如表2所示。 表2.指标体系及权重 本文对11个省市的120个地级市2007—2015年耦合度与协调度进行了测算,并根据对耦合度和协调度的划分标准做以下分析。 1.耦合度空间分布与演变 (1)2007年,区域耦合度整体水平较低,最低为巴中市,值仅为0.3425,处于拮抗耦合阶段;绝大多数地级单元处于磨合耦合阶段。在空间分布上(图1-a到图1-c显示),耦合度呈现明显“普遍偏低”的特征,相对较高的地区主要分布在“长三角”区域。(2)2011年,该区域已经摆脱了低水平耦合和拮抗耦合阶段。空间分布上,耦合度呈现明显的“两极高、外围低”特征,“长三角”下游经济圈和以湖北、湖南为中心的中游经济圈呈现出极高的耦合度,而外围地区的耦合度则相对较低,尤其是西部云贵高原和川南等地区仍旧处于磨合耦合阶段。(3)2015年,耦合度整体水平处于较高耦合阶段,极高耦合阶段的地区在不断增加。空间分布上(图1-a到图1-c显示),耦合度呈现严重的“东中部高、西部低”的不平衡特征,而在西部的黔北地区耦合度出现明显的提升。 2.耦合度空间集聚与演变 2007、2011、2015年耦合度的全域莫兰值⑤分别为0.5282(P=0.000<0.01)、0.4456(P=0.000<0.01)、0.3093(P=0.000<0.01)。表明区域整体耦合度呈现明显的空间自相关,但耦合度的空间自相关水平呈现下降趋势,说明耦合度的空间集聚效应在下降。由于区域内部不同地区同质性和异质性的差异,需要再对局域Moran’s I和LISA聚类图进行分析。 图1-a到图1-c给的局域莫兰散点图对不同地级单元空间集聚类型的划分显示,时间上,2007—2015年,绝大多数地级单元处于高高(H-H)和低低(L-L)聚类,说明区域内部不同地区的异质性较强。其中,落在第一象限的地区没有发生大的变化,基本集中在“苏浙沪皖”四省市;而落在第四象限的地级单元则在不断增加,主要以“川东北”和云南为主进一步发展到湖南和江西等地区⑥。 图2-a.2007年耦合度LISA集聚图 图2-b.2011年耦合度LISA集聚图 图2-c.2015年耦合度LISA集聚图 图2显著性检验的LISA集聚图以及数据显示,空间上,耦合度的异质性主要体现在东西部之间,东部包括“苏浙沪”一带呈现明显的“高高聚类”,西部包括“川滇”呈现“低低聚类”的特征,而以湖北和湖南为中心的东部呈现“低高”(L-H)聚类、西部呈现“高低”(H-L)聚类的特征,这与该区域相较于东部耦合度低、相较于西部耦合度高的现实相一致,也反映了长江经济带城市化与生态环境耦合度在上游、中游和下游经济圈的地区差异。 依据表1对2007、2011、2015年长江经济带各地级单元协调度进行测度与分类。 1.协调度空间分布及演变 (1)2007年,区域整体协调度水平较低,严重不协调单元占总体的27.5%,且基本属于城市化滞后型,同2007年整体耦合度偏低相对应。空间分布上,协调度呈现“东高西低—阶梯下降”的特征,说明区域内部协调度的差异性十分明显。协调类型上,下游经济圈表现为同步滞后型,中游和上游经济圈表现为城市化滞后型(重庆除外)。原因在于上游经济圈城市化相对落后,成为了制约该区域协调度的主要因素,下游经济圈的城市化水平相对较高,协调度主要受到城市化与生态环境的同步性、适应性影响。 (2)2011年,区域整体协调度有所提升,严重不协调地区仅为云南楚雄州,其余地区协调度均处于0.3-0.8之间。空间分布上,2011年协调度开始呈现出“二分格局”,但以“云贵川”为核心的上游经济圈随着城市化水平的不断提升,协调度有所提升;而下游经济圈在生态环境的反馈机制下,协调度有所提升,但生态环境的制约效应开始显现,表明下游经济圈的城市化发展速度明显有超越生态环境承载力范围的趋势。 (3)2015年,无论从城市化受阻、生态环境受阻还是两者同步受阻看,区域协调度均在0.3以上,协调度均值为0.4992,高于2011年的0.4610,并且处于环境受阻的地区在不断增加,这说明生态环境越来越成为制约协调度的重要因素。空间分布上,2015年,协调度逐渐由“二分格局”向“分散化”特征演变,尤其是在“苏皖”和“江浙沪”一带,以基本协调同步受阻和生态环境受阻为主,除重庆外的其他区域则是城市化受阻和同步受阻的散状格局,主要以基本协调和不协调城市化受阻为主。 2.协调度空间集聚与演变 图3-a.2007年协调度热点分布图 图3-b.2011年协调度热点分布图 图3-c.2015年协调度热点分布图 2007、2011、2015年协调度全域莫兰值分别为0.4973(P=0.000<0.01)、0.3627(P=0.000<0.01)、0.3247(P=0.000<0.01)。时间上,协调度的空间依赖程度在下降,空间集聚状况在向分散化发展,但是协调度的空间相关性仍旧存在。图3-a到图3-c的局域空间集聚热点图显示:空间上,2007年,协调度集聚状况基本与耦合度集聚状况在空间分布上呈重合状态,形成了东部“苏浙皖热点区”和西部“川东北冷点区”。这一状况说明耦合度较高的地区其内部的系统协调度也相对较高,印证了城市化与生态环境内在交互耦合状态较高水平的合理性,这也与地区之间的现实差异相一致。时间上,协调度的空间集聚同样呈现出“零星状”的分布,2011、2015年的冷点区域开始扩散,热点区域也出现分散。这说明了随着区域整体的发展,区域内部上、中、下游经济圈的城市化与生态环境的差异性在不断减弱,区域整体不平衡性在缓解,区域内部整体协调度水平在提升。这一点通过区域协调类型分布图的演化也可以得到印证。 城市化与生态环境耦合度与协调度的演化是由两大系统要素相互作用驱动的。在城市化和生态环境不同要素权重测度和两者交互耦合理论的基础上,经济城市化(0.3664)、社会城市化(0.3992)和资源要素(0.6202)、生态要素(0.2796)(见表2)条件起着更为突出的作用。 1.经济与社会城市化初始水平,发展速度决定耦合度、协调度分布特点与演变轨迹 从区域整体看,2007—2015年,区域平均人均GDP、人均财政收入以及人均固定资产投资的年平均增长率分别为21.62%、25.17%、37.92%⑧。这表明:推动区域耦合度与协调度不断提升的主要动力之一是快速的经济城市化发展,而社会城市化随着经济城市化的发展,也表现出同样的发展趋势。从地区差异看,表3及表4显示,下游经济圈明显优于中游和上游经济圈,三大经济圈在经济发展水平和社会基础建设及城市文化上的差异直接导致了城市化水平与生态环境耦合度与协调度水平的高低,一定程度上造成了耦合度与协调度的空间分异特征与空间集聚格局。而从发展趋势来看,中游和上游经济圈的发展速度要明显快于下游经济圈,这对于区域整体在缩小城市化和生态环境耦合度与协调度不平衡性和地区差异上有显著影响,这也是耦合度和协调度全域空间相关性下降、地理集中效应放缓的原因之一。 2.资源和生态要素条件从限制、约束到反馈、调节推动耦合度及协调度发展 表3.2007、2011、2015年省一级耦合度及协调度 表4.不同区域经济城市化及资源、生态要素条件 长江经济带横跨我国“三级阶梯”地形分布,资源要素的同构性与生态要素的整体性会呈现明显地域差异。表3及表4显示,由于2007年上游经济圈资源要素和生态要素水平相对较高,城市化发展水平相对较低,因而对生态环境的胁迫作用并不明显,区域的耦合度整体不高,协调度基本处于严重不协调类型中的城市化发展滞后型;中游相较于上游,耦合度水平较为提高,协调度类型相同;下游由于其资源要素、生态要素条件以及城市化水平高于中游和上游,因而耦合度高于上游和中游,处于磨合偶和阶段,但协调度也不高,且表现为城市化和生态环境同步滞后。从时间上看,2007年到2015年,区域整体的资源要素和生态要素条件在缓慢中逐步提升,对应于不断提升的城市化水平,两者的耦合度与协调度也随着不断提高;但由于生态环境优化速度低于城市化发展速度,导致城市化对生态环境的压迫在逐渐增大,而在生态环境的反馈机制未能充分发挥作用下,不协调中生态环境滞后类型的区域明显增多,且集中在下游经济圈。 本文通过构建长江经济带城市化与生态环境耦合度与协调度测度模型,对其时空特征与演化规律进行研究,得出如下结论。 第一,长江经济带城市化与生态环境整体耦合度水平较高,空间分布上呈现“普遍低水平”到“两极高、外围低”再到“东中部高、西部低”的分布特点,并且其空间集聚特征明显,集聚类型形成了东部“高高集聚”和西部“低低集聚”两极分化的格局。这反映出区域通过“以点带线、以线带面”的渐进式发展方式,可以实现城市化与生态环境的相互推动和促进,最终形成“高高集聚”的热点区域,而“低低集聚”的冷点区域则亟待找到合适路径以实现城市化与生态环境整体耦合度的提升。 第二,长江经济带城市化与生态环境整体协调度水平不高,空间分布表现为由“东高西低—阶梯下降”到“二分格局”再到“分散化”的分布变化,协调度空间集聚类型由“东部热点”和“西部冷点”两极分化到“零星状”分布演化,区域内部的协调度差异性和不平衡性在降低。一定程度上可以说明,长江经济带内部由于经济发展差距,导致区域市场分割、产业关联度不高,生态环境对城市化的推动和促进作用有待提升,区域内部亟待通过统一大市场构建、产业跨区域互动及城市化水平的提升来实现协调发展。 第三,演化规律上,经济城市化、社会城市化以及资源要素条件和生态要素条件成为主要动力因素。城市化与生态环境的耦合度与协调度随着系统的胁迫、影响——限制、约束——反馈、调节——磨合、协调而不断向优化阶段演进。从整体来看,长江经济带随着经济发展和城市化水平提升,经济体量、城市化水平及产业空间存在扩散现象,更容易导致城市化与生态环境的协同推进,从而实现耦合度与协调度的不断优化。 第四,在打造长江经济带区域一体化发展过程中,需要充分考虑各地区城市化水平以及生态环境现状,突出各区域优势。从下游经济圈来看,东部城市化发展速度过快,有超越资源环境承受能力的趋势,存在城市化发展与生态环境保护不够协调,可能存在“摊大饼”的粗放方式以及对资源环境的破坏。从中上游经济圈来讲,则存在城市化受阻现象,人口、资金外流可能是城市化的阻力,土地城市化速度高于人口城市化速度,城市化表现出明显的低质量,城市化发展质量不高,生态环境对城市化的促进不够,优质产业、人口、资金等要素集聚程度有待提升。 因此,首先,上游经济以城市化发展为主,充分挖掘区域价值,提升区域整体经济水平,打造以重庆、成都为双引擎的成渝经济圈,强化其在长江经济带的地位和作用,充分融入长江经济带,力争成为区域重要增长极,通过协调人口分布、产业分布与生态环境保护,提升耦合度和协调度。其次,中游通过依托长江水路的天然优势,加快承接全球及东部产业转移,聚焦产业高附加值、高利润环节实现产业转型升级,充分做好上游与下游产业的衔接,推动卫星城、小城镇发展,实现人口向外围空间分散化、组团式集聚,推进城市化与生态同步发展。再次,下游要防止“摊大饼”的粗放发展方式,防止人口盲目集中,适度控制特大城市人口规模和人口迁移速度,提高土地空间利用效率,缓解资源环境承受能力的突出问题,有序引导产业向中上游优势地区转移,聚集信息产业、未来产业和金融产业等新兴产业和龙头企业,形成全球高端产业与高端技术的集聚,从而提高长江经济带整体竞争力。最后,建议深入开发长江航路及长江水运优势,打通阻碍区域经济协同发展和产业要素自由流动的体制机制障碍,建立统一长江经济带大市场、共同体,发挥长三角州城市群、长江中游城市群和成渝城市群的引领作用,提升区域整体发展水平,促进城市化与生态环境协调发展。 注释: ①为表述清晰,下文将耦合协调度简称为“协调度”。 ②在指标体系标准化基础上对系统综合功效进行计算。 ③由于篇幅限制,文中未给出全域Moran′s I和局域Moran′s I和LISA值的计算公式。 ⑤⑦由于篇幅原因限制,本文未给出Moran’s I和局域Moran’s I公式及计算过程。 ⑥由于篇幅限制,未给出莫兰散点图对应的地级单元。 ⑧城市GDP、财政收入、固定资产投资以及人口等原始数据来源于《中国城市统计年鉴》,年平均增长率由各年增长率几何平均计算得出。

(三)城市化与生态环境耦合度、耦合协调度空间集聚模型

二 数据来源、指标选取与实证分析

(一)数据来源

(二)指标构建与权重确定

三 结果分析

(一)长江经济带城市化与生态环境耦合度空间格局及演变规律

(二)长江经济带城市化与生态环境协调度空间格局及演变规律

(三)长江经济带城市化与生态环境耦合度与协调度演化规律

五 结论与启示