推水养殖注入工业智慧

2018-08-06海洋与渔业罗茵李易珊文图

■ 《海洋与渔业》记者 罗茵 李易珊/文图

广州市南沙区万顷沙镇,多年以前这里并没有陆地。随着经济发展和围垦建设,这一万顷地已经呈现出泾渭分明的格局,多条河涌有序相隔,人们形象地将它们命名为“一涌、二涌、三涌……二十一涌”。与水结缘,这里的农业和养殖业都十分兴旺,广州市中心沟水产养殖发展有限公司(以下简称“中心沟”)就是其中一个代表。

“现代农业需要工业元素的加入。”中心沟的总经理潘国文如此说道。2016年初,在中国水产科学研究院珠江水产研究所的技术支持下,中心沟发展以高效增氧推水装置为核心,集成多种工艺技术于一身的池塘工程化循环水环保养殖技术,水槽里每立方水体的养殖容纳量可达160~190斤,并采用底层鱼实现养殖系统内循环与生态自净。在这个推水养殖池内,就随处可见“工业智慧”。

8条养殖水槽

空间划分“8+2”高氧、长流水出好鱼

在中心沟基地内,50亩的水面上,可见8条养殖水槽沿着过道并排排列,水槽之外连有两口半圆的外塘,左半圆为集污区,右半圆为净水区。潘国文介绍说,整套设备采用的材料不是常见的水泥,全为不锈钢建成,这是基于池塘租地因素考虑的,便于以后可再回收利用。

潘国文告诉记者,养殖水槽的规格是23×4×1.7米,每条水槽可容纳2.5万到3万斤鱼,每立方水体的养殖容纳量160~190斤。他介绍说,前端的高效增氧推水装置,利用水-气混合、纳米管增氧原理,通过定向流装置,引导水-气流定向流出,快速提高水体溶解氧。据透露,他们采取的是24小时高氧供应,氧气浓度达6.5mg/L以上,最大可达7.5mg/L。水槽基底有约20°的斜角,便于养殖水槽里的代谢物能流进沉淀区。

“这个模式不需要换水,最多需要在高温蒸发的时候添一些新水。”因为地处万顷沙,珠江口咸淡水交汇使得养殖先有了良好的水源。水流涨潮时流入,经过一级净化和二级净化处理,延长源水及回流水流程,利用矿物质和微生物有效调控和净化水质。另外,场内设置水体再生区,种植优质皇竹草,皇竹草是饲养草鱼的优质饵料,池塘排出废物、水流经再生区能促进牧草生长,再通过沉淀和吸附作用从而提高池塘的自净能力。

养殖区还运用了物联网技术,在养殖过程中进行实时水质监控,一旦发现水中氨氮、溶氧、pH等指标发生变化,就会示警,让人能及时作出处理。“我们想尽量做到‘可控’,长流水和高浓度氧气能增强活力,减少发病,而就算要用药,用量也能更好控制。”

潘国文告诉记者,池塘工程化循环水环保养殖技术是2017年农业局的主推项目之一,2016年初,中心沟共斥资200万建成包括工程化池塘、养殖水槽、养殖污物收集池、养殖污水沉淀区、净水区、高效增氧推水装置、水质监控系统、自动装卸吊机、管道等设备组成的技术系统,目前该系统投入使用接近两年。

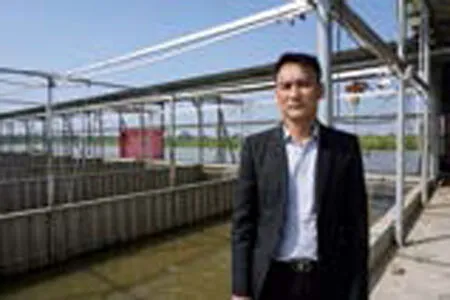

广州市中心沟水产养殖发展有限公司总经理 潘国民

控制底层鱼放养量 人工维稳系统

“推水养殖要集粪,在我看来那是一个误区。”潘国文告诉记者,试验伊始,他们就把怎么对集污区处理当成一个重中之重。他指出,若是再用气泵把污物泵起来,再处理成有机肥,首先耗能很大,另外其他的有机肥的价格也很便宜,很不划算。潘国文认为粪便是有效的粪便,应反其道而行之,不集粪,而是在集污区放养滤食性鱼类以消耗污物。

在南沙这个推水养殖场内,记者并没有发现集粪的装置,取而代之的是放养自带粪便回收功能的底层鱼如鲫鱼、鲮鱼、塘鲺等。潘国文表示,底层鱼不用投喂饲料,依靠养殖水槽中鲩鱼所产生的的粪便为食。“这样一来,不仅省去了集污工作所损耗的能源,还可以直接利用粪便,产生更高的生态效益。”

“对于底层鱼而言,鲩鱼粪便是不足的,这样可以保证养殖用水在进入下一次循环的时候是不带有污物的。”他说,30亩外塘要放多少底层鱼类,是经过一条精准的数学公式计算的,公式由专业的科研人员通过事前复杂的能源转化而得出。通过控制底层鱼与鲩鱼的数量比,保证残饵和粪便能100%被消耗掉,然后在外边增设投料机,不够的时候再进行投喂。他说,如养殖水槽里投喂了5千斤的饲料,就大约产生3万斤的粪便,能被5到6万斤的底层鱼类消耗。他笑言,“底层鱼类的市场价也有5到6块钱一斤,这个足够我们交塘租了。”

稳态系统的构建来之不易,后续的工作也不可缺少,平衡是依靠人工建立起来的,因此也需要持之以恒的人工维护才能保持下去。潘国文解释道,在自然条件下,季节变化会破坏整个平衡。每当进入冬季,鲩鱼吃料减少,所排出的粪便也随之减少,这时就需要刮走部分外塘底层鱼。同理,在春暖花开之际,就要补充底层鱼的数量。一年下来,他们至少要经历3次这样的调整。潘国民坦言,因为要保证鱼起捕以后能直接售卖,所以底层鱼在投放之初已经符合最小的上市规格。“外围鱼的数量一定要配套,这是盈利关键点。可以说,底层鱼自投放那一刻开始,就已经在不断产生净收入了”,潘国民透露。

发展设施渔业“技术+工业+市场化”是关键

“每种模式要落地,都不能照搬,要根据当地情况做适当调整。”潘国文表示,水产养殖的道路漫长,成功并非一朝一夕,作为一名接地气的总经理,早在工程开始之前,潘国民就花费了半年时间,走访全国各地,参观了许多同类型的推水养殖系统,借鉴学习并吸取教训。在他看来,“技术+工业+市场化”就是成功的关键,“商业的运作,除了技术指导、在工业基础上的设施化,还要结合市场,创收盈利是一个企业得以生存的根本。”

潘国文指出,随着时代的发展,渔业的劳动力资源正在不断萎缩,新生代对生活方式有了更多的想法,而渔业前线工作依旧辛苦,矛盾正在不断拉大,设施渔业就是解决矛盾的金钥匙,是更适合年轻人的劳作方式。另外,他深感现代农业缺少工业元素,这也是他发展设施渔业的原因。机械出身的他凭借良好的工业触觉,再结合专家意见和多年从事水产养殖掌握的经验,从建设推水养殖场的不锈钢、管道选材,安装符合养殖实际需要的自动装卸吊机,采用中央供氧系统……,他全程参与到整个生产环节中。据透露,推水养殖场内的所有工业设计都是没有“图纸”的。

中心沟的养殖水槽采用中央供氧。潘国文表示,一般的做法是在水槽的两侧供氧,在他看来那样的耗能较大,如果是中央供氧的话,水槽里总功率才5.5kw,池塘边有备用纯氧,有突发情况阀门可自动打开,保证鱼不会因为缺氧致死。

“现在收鱼只需摁几个按钮就可以了”。潘国民还现场给记者演示了移动式吊机的操作,他说,采用吊机收鱼,两万五斤的鱼1~2个小时就能完成,没有的话要4~5小时。除了降低劳动力强度,吊机收鱼还可以减少活鱼捕捞的机械损伤,提高养殖效率。

“减少了中间流通环节,就能把最大的效益给到顾客了。”另外,在成品鱼的销售上,也体现着其市场化的观念。据悉,中心沟主要养殖咸淡水鲩鱼,打造“中心沟”品牌鱼,多年来产销一体,减少中间环节,草鱼的销售价格为10元/斤,产品直供机关食堂、茶楼食肆。下一步,中心沟将计划开更多的直销门店。潘国文表示,为了维护品牌和保证品质,中心沟无论是自己生产的鱼还是收购回来的鱼都要经过约20来天的“瘦身”,通过臭氧的灭菌消毒,去除鱼腥味,使肉质更加紧实。目前,潘国文正在进一步升级推水养殖池,将打造推水2.0版本的养殖模式。