全球竞争、经济发展与政府福利支出:以珠三角为例

2018-08-04李雪

李雪

全球竞争、经济发展与政府福利支出:以珠三角为例

李雪

(复旦大学社会发展与公共政策学院,上海,200433)

理解政府福利支出的影响因素具有重要的社会意义,有助于进一步发展和完善社会福利制度。以珠三角地区9个城市2000—2014年的政府福利支出为研究对象,采用广义线性回归的随机效应模型描述并分析了在全球竞争压力下该地区政府福利支出何以稳步增长。研究发现,尽管全球竞争的压力抑制了政府福利支出,但经济发展水平是政府福利支出的重要动力。其中,总的政府福利支出、医疗支出和社会保障支出与人均GDP是“倒U型”关系,教育支出与人均GDP是正向线性关系,劳动争议能促进社会保障支出的增加。

经济全球化;政府福利支出;经济发展水平;劳动争议

一、引言

中国改革开放以来的市场转型和制度变迁是在国家主导之下进行的。在这一过程中,国家逐渐放弃了以单位制为基础、以民政福利和农村五保制度为补充的社会福利制度,转而建立起由政府和社会承担的、为实现社会公平的新型社会福利制度。中国的社会福利支出大部分由地方政府承担[1−3],其来源是政府税收,涉及医疗、教育、社会保障等方面[4−5]①。随着社会福利制度的建立和完善,政府福利支出也逐年稳步上升。珠江三角洲是我国对外开放的排头兵,是经济较发达、也是社会福利制度发展较快的地区之一。那么,如何解释该地区政府福利支出的增长?它与该地区的对外开放、经济发展分别是什么关系?这是文章试图回答的问题。

珠江三角洲地区(以下简称珠三角)毗邻港澳,是我国最早进行对外开放、受全球市场影响最深的地区。以对外贸易和外商直接投资(Foreign Direct Investment, 以下简称FDI)衡量,2000年以来,珠三角地区每年对外贸易额是其GDP的1.1~2倍,外商直接投资则是GDP的3.4%~17%,如图1所示。珠三角九个城市的对外贸易总额和外商直接投资额分别占全国的20%~30%和15%~25%②。

外向型经济使珠三角地区能够有效利用全球市场的订单、资金和机遇,从而使经济得以迅速发展,并成为改革开放以来我国最为富裕的地区之一。图2描述了2000—2014年珠三角的人均GDP发展情况,其中三角形分别代表某城市某一年份的人均GDP值,曲线则代表拟合值。2000年和2014年,该地人均GDP分别为18 814元和91 174元,分别是同期全国平均水平的2.37倍和1.93倍。

与此同时,珠三角地区的政府福利支出也经历了迅速增长。如图3所示,政府在教育、社会保障和医疗方面的支出占GDP的百分比都实现了稳步增长。其中,教育支出从2000年占GDP的1%增长到2014年的2.3%,医疗支出从2000年占GDP的0.26%增长到2014年的0.9%。增长最迅速的是社会保障支出,它从0.1%增长到0.92%,增长了8倍。

现有的福利国家理论在解释福利支出时通常从三个方面入手:第一,经济全球化程度。参与全球竞争的企业为降低成本往往要求政府降低税收。税收减少导致政府用在社会福利方面的资金减少,从而会降低福利支出[6](204−205)。不过,全球化市场带来的巨大风险往往会导致失业与困难人群的增加,这要求政府增加福利支出,以便保护困难群体的利益[7](267)[8]。第二,国内经济发展水平。经济发展水平越高,国家越有能力为公民提供社会福利和各项公共服务。目前世界上最发达的西欧、北欧国家,恰恰也是福利水平最高的国家[9]。第三,国内社会政治因素。国家的财政能力越强,工人和左翼政党的实力越强,就越有可能为公众、特别是中下阶层提供广泛的社会福利保障[10−11]。对于政府福利支出的影响因素探讨一直是政治社会学和福利社会学的重要研究课题。然而使用实证资料研究我国政府福利支出的文章还较为少见,目前尚缺乏针对我国政府福利支出的纵贯研究(longitudinal analysis)。本研究试图通过对珠三角地区各市2000—2014年的政府福利支出进行系统分析,分别考察经济全球化程度、国内经济发展水平、国内社会政治因素等是否以及在多大程度上影响了该地区的政府福利支出。从而了解政府福利支出增长的动力,有利于我们继续完善、发展社会福利制度,实现社会公平。

图1 2000—2014年珠三角经济全球化水平

图2 2000—2014年珠三角经济发展水平

图3 2000—2014年珠三角福利支出

二、理论与假设

(一) 全球竞争与福利支出

经济全球化指的是贸易和投资越来越多地跨越国界进行。跨国贸易和投资通常被称为对外贸易和对外投资[12]。对外贸易包括进口和出口,对外投资包括FDI以及本国对外投资。经济全球化意味着经济竞争的范围从一国范围扩展到全球,企业间的竞争变得越来越激烈。从经济全球化对本国政府福利支出的影响来说,主要是对外贸易和外商直接投资影响了企业竞争的激烈程度,从而影响了政府税收规模和政府福利支出。因而这两方面成为本研究关注的焦点。

1. 对外贸易与政府福利支出

首先,对外贸易使一国经济受国际市场波动的影响,这要求政府扩大政府福利支出,以便保障因市场波动而暂时失业、无力维持基本生活的人群。国际市场波动的影响范围十分广泛,例如2008年美国金融危机就对我国多个制造行业,包括服装、电子、日用化工等造成强烈影响。国际市场波动导致大量外向型企业在全球竞争中败下阵来,产生了大量的失业人群。这要求政府增加福利支出,为失业人群及其家人提供最低生活保障及相应的医疗、教育补助。这一通过增加政府福利支出补贴困难人群的做法,被学者称为补贴效应(compensation effect)”[6](206)。

其次,对外贸易要求地方政府尽可能降低税收,从而减少了政府福利支出的规模。对外贸易带来的激烈的全球竞争,要求企业尽可能降低成本(特别是税收负担)。政府为促进地方经济发展,往往顺应企业要求,降低税收水平,以便帮助本地企业以较低的成本在国际市场竞争中取胜。这样一来,政府可以用来支配的福利资金减少了,政府福利支出水平必然有所下降。这一通过减少政府福利支出帮助企业在竞争中获胜的做法,被称为“竞争效应(competition effect)”[6](204−205)。

研究发现,在全球化进程中,发达国家的政府福利支出多体现为“补贴效应”,而发展中国家的政府福利支出则具有“竞争效应”的特点。针对西北欧发达国家(如瑞典、挪威等)的研究发现,对外贸易额越高,政府福利支出越高。这些国家的外贸依存度(对外贸易占GDP百分比)以及政府福利支出都很高[7](268)。因而在面对国际市场波动时,国家有能力为公民提供足够的保护,这也换取了公民对国家对外开放政策的支持。但对拉丁美洲等发展中国家的研究则发现,参与对外贸易会导致国家福利支出减少[13]。这是因为,发展中国家往往处于国际分工的低端,主要从事劳动密集型的加工装配制造业,利润微薄。为在国际竞争中取胜,厂商拼命压低生产成本其中包括税收成本,同时也要求政府降低税收。政府出于发展经济的需要,往往支持企业的诉求。

尽管我国属于发展中国家,但政府福利支出也可能随对外贸易的增加而增加,即体现出“补贴效应”。珠三角地区作为外向型经济体,受国际市场影响较大,政府有动力增加政府福利支出,以维护高质量的劳动力队伍,有利于长远的经济发展。与此同时,由于对外开放带来了更多的订单、需求和资源,当地对外贸易的规模会不断扩大,因而总的税收规模不但不会下降,反而会上升。在此背景下,政府反而有能力来补偿那些因国际市场波动而产生生活困难的人群。

由于珠三角的对外贸易结构和大多数发展中国一致,均集中于劳动力密集的加工装配行业,这也可能产生“竞争效应”,即对外贸易减少政府福利支出规模。劳动密集型行业往往利润微薄,竞争激烈,对劳动力成本异常敏感。就对外贸易来说,出口的加工产品,如玩具、服装等要面临其他劳动力成本低的国家(如墨西哥、菲律宾)的竞争,因而企业要尽可能降低成本,特别是税收负担。这对政府税收规模产生抑制作用,从而降低了政府进行政府福利支出的意愿和能力。

可见,对外贸易对政府福利支出有着显著作用。它既可能是正向作用,即对外贸易促进政府福利支出规模,也可以是负向作用,即对外贸易减少了福利支出规模。本文试图通过对珠三角地区政府福利支出的分析,确定对外贸易与政府福利支出的关系。基于此,设定假设1如下:

假设1:对外贸易对地方政府福利支出有显著效应。

假设1a:对外贸易能显著降低地方政府福利支出。

假设1b:对外贸易能显著提高地方政府福利支出。

2. FDI与政府福利支出

与对外贸易的作用相似,FDI对政府福利支出的效应既可能是正向的,也可能是负向的。强调正向作用的学者指出,只有当流入国具有良好的管理水平、高素质的工人时,外资才会进入,这要求流入国具有较高的管理水平以及相当规模的公共投入(教育、医疗等)[14]。因而,各国为吸引外资,纷纷不断提高政府运行效率和管理水平,也会相应地加大社会福利和社会保障方面的投入。总之,FDI会促进政府福利支出。

与此相反,也有不少学者认为FDI会降低政府福利支出。其理由是:首先,世界体系理论认为,FDI会加重来自核心国家(the core)的资本对边缘国家(the periphery)的控制。外国资本无意对本国的公共服务进行投资,他们关心的只是利润最大化。从而,外资会游说政府降低税收负担,从而降低政府可用于福利支出的财政收入。其次,外资进入越多,越可能控制本国的政策制定,从而越可能促进对外资友好的政策。这些都增进了外资的优势,降低了本国政府的财政能力[15-16]。因此,FDI会降低政府福利支出。

珠三角地区的外商直接投资FDI和对外贸易一样,也集中于劳动密集型行业,同样会对当地的政府福利支出产生显著效应。一方面,外商在中国投资的目的是获取高于其本国的利润,无论是独资还是合资企业,外商都有对企业的管理权和一定控制权。在这种情况下,他们倾向于尽可能地少交税、少负担当地的公共开支。同时,各地招商引资的政策也使外商在进入中国时具有较强的谈判权,结果是外商大多获得各种免税特权和土地使用优惠。外资的税收压力不但对政府的财政收入规模产生抑制作用,而且也会进而抑制政府的政府福利支出。另一方面,外资进入也有可能促进政府福利支出。外资进入不但带来资本、技术,它还意味着我国与资本流出国因之建立了一种社会关系,包括制度关系、文化关系、经济关系等[17]。随外资流入的管理经验和员工社会保险等首先在外资企业得以实践并进而推广到全国。FDI的不断扩大促成了我国几部劳动法律的颁布,包括《外国直接投资劳动法》以及在此基础上形成的《中华人民共和国劳动法》,这些法律的出台一方面是出于管理外资企业的需要,另一方面也吸收了外资企业的一些做法和习惯。在此意义上,FDI促进了员工福利保障,并进而推动了整个社会福利制度的完善和发展。针对长江三角洲的一项研究也表明,以外资为主的某市的社会保障支出显著高于以内资为主的另一市[18]。

总之,FDI对地方政府的福利支出规模有显著影响。这一影响可能是正向的,也可能是负向的。基于此,设定假设2如下:

假设2:FDI对地方政府福利支出有显著效应。

假设2a: FDI能显著降低地方政府福利支出。

假设2b: FDI能显著增加地方政府福利支出。

(二) 经济发展与政府福利支出

工业社会理论(industrial society theory) 认为,现代福利制度是经济发展的产物。随着农业社会向工业社会的转型,劳动力大批移向城市。以往为劳动者提供福利保障的传统家庭、教会、宗族等单位,随着劳动力的流动也难以再承担以往的功能。为维持工业生产的持续进行,市场风险和劳动力的福利转而由现代国家承担。工业社会远高于农业社会的生产力水平也使现代国家有能力提供相应的福利保障[19]。总之,经济发展水平是建立社会福利制度的充分条件。

有学者进一步探讨了经济发展水平的作用,指出社会福利制度必须有一定的经济基础做支撑。只有当人均GDP达到一定程度,才会出现社会福利制度。针对早期社会福利制度的研究发现,经济发展对早期社会福利制度的奠定具有重要作用,是其“必要 条件”[6]。

在向工业社会转型的过程中,珠三角地区经济实力不断提升,这为提供社会福利奠定了基础。工业化和市场化带来的市场风险、失业率上升等客观上也要求政府为公民提供各项社会福利和保障。因而,珠三角地区的经济发展与政府福利支出应为正相关关系。由于学者常用人均GDP来衡量经济发展水平,所以设定假设3如下:

假设3:人均GDP越高,地方政府福利支出水平越高。

(三) 财政能力、阶级政治与政府福利支出

强调社会和政治因素的学者则关注国家能力与社会中左翼力量的作用。国家中心论(state-centered)认为,国家能力是决定社会保障水平的重要因素[20]。国家能力包括财政能力、行政能力以及国家继承的统治遗产和已有政策的后果等[21]。国家的财政能力指的是国家从社会中吸取财富并进行分配的能力。财政能力越强,越可能维持和扩大政府福利支出。另外,行政机构权力集中程度也是国家能力的体现。从而,专制独裁国家因其较强的动员能力和权力集中能力,更有可能建立社会福利制度和扩大政府福利支出。现代历史上第一个成型的社会保险体系就是由铁血宰相俾斯麦当政下的普鲁士德国建立的。

考虑到我国福利支出主要由地方政府承担的现实,地方政府的财政能力便与福利支出水平密切相关。地方的财政盈余越高,财政越宽松,就越可能促进福利支出。简言之,财政能力是提高政府福利支出的重要因素。基于这一认识,设定假设4如下:

假设4:财政盈余越高,地方政府福利支出水平越高。

强调社会力量的学者多集中考察了左翼力量(如左翼政党和工会等)对政府福利支出的影响。例如权力资源理论(power resources theory) 认为,左翼力量是推动政府福利支出的动力。权力资源指的是民主政治下“一人一票”制度赋予公民个人参政议政的权力。在这一制度下,绝对数量占多数的工人阶级和中低层收入者,相对于人数较少的资本家来说,便拥有较多的权力资源。在工人阶级和中低层收入者的支持下,左翼政党得以上台,并通过制定有利于中低收入者的社会福利法案来扩大政府福利支出[22-23]。需要指出的是,工人的诉求不仅能推动与之利益直接相关的社会保障制度的发展,同样也能促进教育、医疗等政府福利支出的增长。因为整个社会福利制度是以再分配的方式,将社会财富补贴给中低收入者的制度,而且工人的诉求也不仅涉及劳工权益,还包括子女教育和自身医疗等各方面。

在我国,工人对社会福利的诉求主要通过劳动争议制度体现,因而劳动争议是政府福利支出增长的动力之一。劳动争议是一种制度化的处理劳资纠纷的方式,体现了劳动者对社会保障和福利的诉求。它主要涉及员工合同、社会保险、员工工资等劳动权益,采取“一调一裁二审”模式,发生争议时先由企业调委会调解,失败了可以申请劳动仲裁,仲裁不服的再向法院起诉[24]。劳动争议案件不但推动与在职员工相关的社会福利制度建设,更重要的是,在职员工社会福利制度的发展逐渐使“社会福利是公民的权利”的观念深入人心并获得正当性(legitimacy),当地政府进而可以完善针对本地居民的社会福利制度并随之增加相应的政府福利支出。

地方政府对劳动争议的响应在2006 年后变得更为显著,这与中央对地方官员考核标准的变化密切相关。由于信访多为劳动争议引起[25],随着2005年以来实行“信访一票否决制”的考核标准,地方官员因而分外重视解决劳动争议问题。劳动争议越高,信访风险越大,地方政府就越可能通过提高政府福利支出的方式“消灭”信访来源,以免自己被“信访一票否决”。因而,劳动争议成为提高政府福利支出的一个动力。基于劳动争议与政府福利支出的正相关关系,设定假设5如下:

假设5:劳动争议数量越多,政府福利支出越高。

三、数据与方法

本研究对珠江三角洲9个城市从2000年到2014年历时15年的数据进行分析。这9个城市分别是广东省的广州、深圳、佛山、中山、惠州、东莞、珠江、江门、肇庆。这种数据是时间序列的截面数据(time-series and cross-sectional data),又称面板数据(panel data), 研究单位是市-年。例如深圳市在2014年的数据构成了一条记录 (observation)。数据主要来源于《中国统计年鉴》和各城市统计年鉴。

文章采用广义线性回归法(GLS)对面板数据的随机效应(random effect)模型进行分析。首先,对面板数据进行单位根检验,并用差分等方式对存在单位根的变量进行处理,以保证该数据是平稳的时间序列。Hausman检验不显著,意味着应采用随机效应进行分析。其次,本研究使用的数据特征使随机效应模型比固定效应模型更具有统计优势[26]。本文数据跨度为15年,由于面板数据自变量的滞后效应③,对自变量滞后一年处理后会减少一个自由度,而固定效应估计时又会使用一个自由度,这样带来大量信息丢失,会使标准差增加,从而导致估计有偏。最后,固定效应模型难以处理自变量对时间不敏感的情况,而本数据中若干个城市的城市化、老龄化水平在2000—2014年都变动极小。综上所述,本文采用随机效应模型进行估计,并对自变量做滞后一年的处理。这也符合福利社会学研究的常规[9]。回归模型如下所示:

Y,t=0+++,t(1)

其中,0是整个模型的截距;是每个单位(城市)截距,它服从正态分布;是自变量矩阵;,t是残差。

文章分析了珠三角地区各项政府福利支出的影响因素,涉及全球竞争、经济发展水平和社会政治状况三方面。因而,因变量是各项政府福利支出。自变量有三组,分别测量全球竞争水平、经济发展水平和社会政治状况三方面的因素。与此同时,将人口老龄化和城市化水平设置为控制变量,以确保自变量体现的是其净效应。

变量说明如下:

(1) 因变量:本研究的因变量是地方政府的各项福利支出,具体包括四个方面。一是政府教育、医疗和社会保障支出之和占GDP的百分比,即总福利支出;二是政府教育支出占GDP的百分比;三是政府医疗支出占GDP的百分比;第四是政府社会保障支出占GDP百分比④。

(2) 自变量:第一组自变量包括经济全球化的两个变量,即 (a)对外贸易总额占GDP百分比和 (b)外商直接投资(FDI)占GDP百分比。这两个变量也是最常用的测量经济全球化对本国影响程度的变量。前文中的假设1和假设2具体讨论了这两个自变量的作用机制。

第二组自变量是该地的经济发展水平,采用(c)人均GDP(取对数)来衡量。假设3讨论了经济发展水平是如何影响政府福利支出规模的。

第三组自变量是地方政府的财政能力及其对社会诉求的响应。分别采用(d)该地某年度的财政盈余(取对数)和(e)每百名工人中劳动争议的数量来衡量。财政盈余等于财政收入减去财政支出,正值说明出现财政盈余,负值则意味着财政赤字。前文中的假设4和假设5分析了这两个因素是如何影响政府福利支出水平的。

(3) 控制变量:在对政府福利支出水平的解释中,除了五个自变量之外,还有一些变量也会影响政府福利支出规模,特别是当地人口结构和城市化水平。这两个因素不是本文讨论的重点,因而将其作为控制变量放入分析。本文分别将老年人口比例和城市人口占总人口比例作为控制变量,老龄化和城市化可能对政府福利支出造成的影响。基本假定是,老龄化会拉动政府福利支出特别是养老和医疗方面的支出。城市化则会带来更多的城市贫民和失业人口,也要求政府增加政府福利支出。本文还以2002年作为分水岭,在此之后的年份设为1,之前的年份为0,以控制2002年所得税分享改革对地方财政的影响[27]。

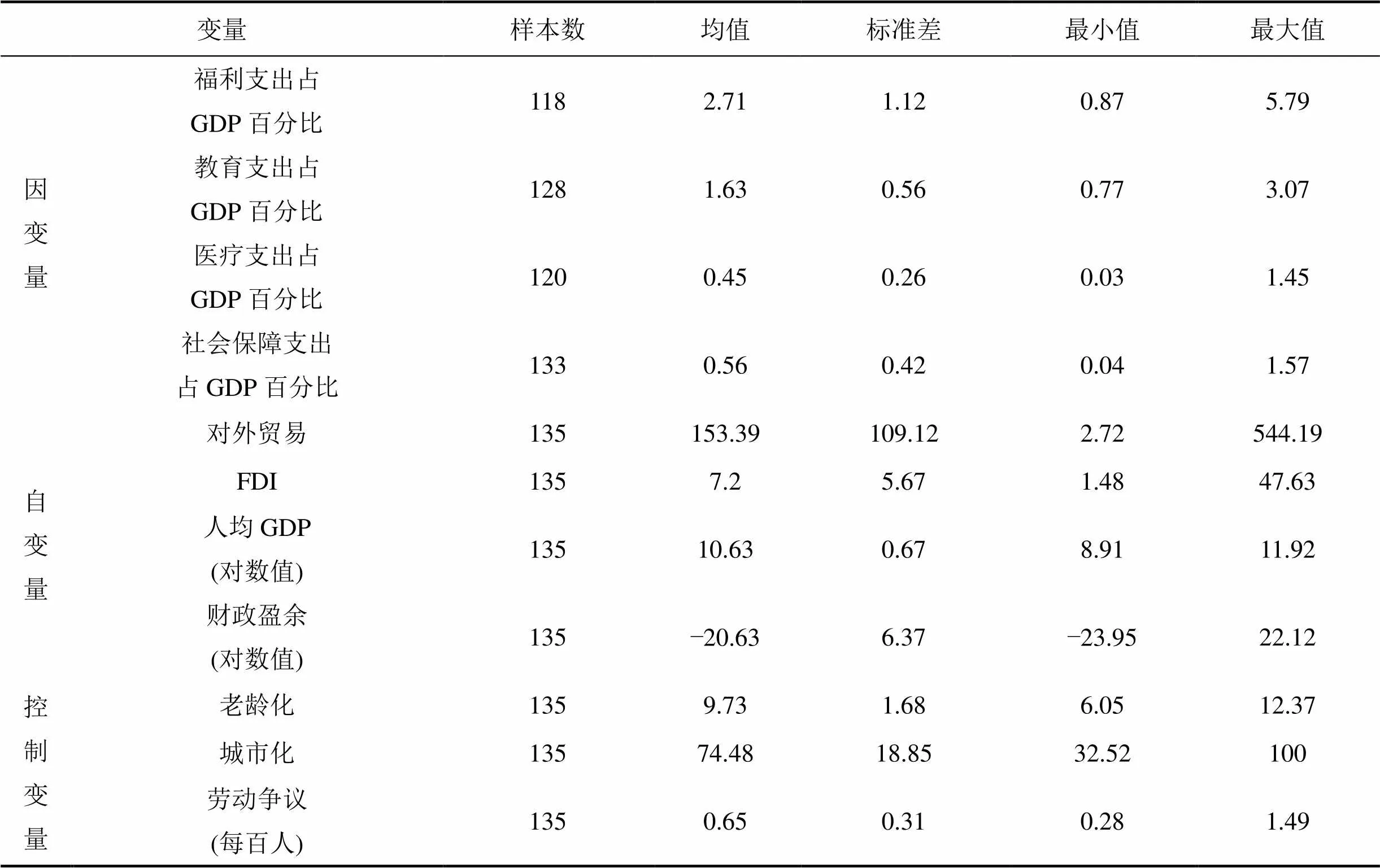

表1是因变量、自变量以及控制变量的描述统计。

表1 描述统计

四、分析

尽管经济全球化对教育、医疗和社会保障支出均有负效应,但地方经济发展水平是政府福利支出的动力。进一步分析则显示,经济发展水平与政府福利支出是“倒U型”关系,目前仍处在上升阶段,尚未到达最高点。财政盈余与各项政府福利支出均为正相关,但并不显著。劳动争议则只对社会保障支出有促进作用。假设1、2、3、5均得到一定程度的验证。

表2的模型1—4分别描述了政府总福利支出、教育支出、医疗支出和社会保障支出的影响因素。首先,经济全球化抑制了政府福利支出。尽管在模型1中,经济全球化对总福利支出的作用并不显著,但模型2、3、4表明,它对教育、医疗和社会保障支出均产生一致的、显著的负效应。其中,模型2显示,对外贸易和外商直接投资都抑制了教育支出。对外贸易占GDP的百分比每上升一个单位,教育支出占GDP的百分比则下降0.000 824个单位;外商直接投资占GDP百分比每上升一个单位,教育支出占GDP百分比则下降0.019 8个单位。虽然下降幅度极低,但考虑到GDP的均值为50 865亿元,即0.000 824个百分比也高达 4 191万元,0.019 8个百分比则为1 007亿元。在这个意义上,对外贸易和外商直接投资的效应是巨大的。模型3报告了医疗支出的影响因素。数据显示,FDI占GDP的百分比每上升一个单位,医疗支出占比则降低0.009 15个单位。对外贸易的效应为负但并不显著。模型4表明,社会保障支出则受到对外贸易的显著影响,外商直接投资的作用并不显著。其中,对外贸易占比每上升一个单位,社会保障支出的占比下降 0.000 947个单位。可见,对外贸易的“竞争效应”和FDI的抑制作用均得到体现。

表2 珠三角政府福利支出的决定因素

括号内是标准误;* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01(双侧检验)

地方经济发展水平构成促进福利支出的动力。人均GDP在模型1—4体现了一致、显著的正向作用,它对总福利支出、教育、医疗、社保支出都有明显的促进作用。人均GDP的对数值每上升一个单位,以上四类政府福利支出分别上升1.452、0.673、0.408和0.415个单位。

另外,劳动争议仅对社保支出有促进作用。如模型4所示,每百人劳动争议的数量上升一个单位,社保支出占比上升0.221个单位。这说明,劳动争议作为信访风险性的信号,推动了政府保护劳动权益的努力,并鼓励政府增加社会保障支出,然而它对其他类型的政府福利支出并无显著影响。

在控制变量中,老龄化和城市化均呈现负相关,这与前述第二部分的解释相反。不过这也与一些研究发现相类似。例如,学者对拉丁美洲的研究发现,威权制国家的福利支出对选民特征并不敏感[28]。这里之所以出现负相关,一个解释是,我国的老龄化、城市化的增长速度远快于福利支出的增长速度,换言之,相对于老龄化和城市化增长,政府福利支出是相对降低的。这也从侧面印证,我国的福利支出主要与经济发展水平这一宏观的经济指标和对外开放程度相关,而与人口结构和人口迁移关联不大。

基于人均GDP对福利支出的显著、一致的促进作用,下面着重考虑了人均GDP的作用方式。首先将人均GDP的二次项也纳入回归模型,并发现其二次项也对总福利支出、医疗支出和社保支出具有显著作用。接下来,绘制了人均GDP的边际效应图,通过分析 得知,目前珠三角地区人均GDP的作用还未达到顶点。

表3的模型5—8分别报告了总福利支出、教育支出、医疗支出和社会保障支出与经济发展和其他各项因素的关系。由表3可见,在人均GDP的二次项纳入回归模型后,表2报告的经济全球化的负效应、经济发展水平的正效应、劳动争议对社保支出的正效应仍存在。这亦从侧面验证了本研究发现的稳定性。具体来说,模型5显示,人均GDP的二次项对总福利支出有显著抑制作用,但人均GDP的一次项虽然为正,但并不显著。模型6则与模型5相反,对教育支出来说,人均GDP的一次项对其有显著促进作用,但二次项却并不显著。在模型7和模型8中,人均GDP的一次项和二次项均对医疗支出和社保支出体现显著效应,其中二次项效应均为负,一次项效应为正。这表明人均GDP的作用呈“倒U型”曲线模式:先促进政府福利支出,再降低政府福利支出。

表3 珠三角政府福利支出与经济发展

括号内为标准误;* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01(双侧检验)

为进一步描述人均GDP的作用,本研究绘制了人均GDP对总福利支出、医疗支出和社保支出的边际效应图,如图4—6所示。其中,X轴表示人均GDP(对数值)的取值范围,Y轴则表示其对相应福利支出占GDP百分比的影响作用。其中,在珠三角地区,人均GDP对数值取值范围为[8.91, 11.92], 分别对应7 422元和149 495元。在此范围内,随着人均GDP的上升,如图4所示,总福利支出占比将从30.95%上升到35.52%。图5则表明,随着人均GDP 的增加,医疗支出占比从占GDP的12.02%上升到13.35%。图6显示,社会保障支出占地则从18.91%上升到20.34%。在人均GDP的取值范围内,总福利支出、医疗支出和社会保障支出仍在上升,尚未到达最值点(三者的最值点分别是人均GDP对数值达到15.04、12.15和13.34)。总之,总福利支出、医疗和社会保障这三项支出仍会随人均GDP的增长而增长。

图4 人均GDP对总福利支出的边际效应

图5 人均GDP对医疗支出的边际效应

图6 人均GDP对社会保障支出的边际效应

五、结论

本研究发现,珠三角作为中国参与全球竞争的前沿地区,其政府福利支出不但没有因为全球竞争而下降,反而在全球竞争背景下稳步上升。进一步地考察发现,尽管全球竞争抑制了政府福利支出,地方经济发展水平则是福利支出不断上升的动力。其中,人均GDP与教育支出是线性关系;与总福利支出、医疗支出和社会保障支出则是“倒U型”关系,并且人均GDP的作用还未到达其最高值。换言之,考察经济全球化的后果不能忽视当地实际的经济、社会因素,因为是全球性和地方性因素共同决定了政府福利支出的规模,而这两类因素的作用方向很可能并不一致。因而,本文对相关的福利国家理论提出质疑。尽管经济全球化对世界各国都产生了程度不同的影响,但由于国情不同,在不同背景的作用下,最终的结果可能很不相同。

本研究还发现,经济发展与福利支出不是简单的线性关系,而是呈“倒U型”关系。在关于发展中国家福利支出的研究中,尚未有人指出这一点。经济发展与政府福利支出的倒U型关系也为发达国家的福利发展历程所证实。二战结束以来,主要发达国家建立了完善的社会福利体系,政府福利支出稳步增加。这种上升趋势一直持续到20世纪70年代中后期。80年代以来,随着各国经济增速趋缓、福利负担日益沉重,以及新自由主义要求削减福利支出的呼声日益高涨,各国的福利规模有所下降。即尽管福利支出的绝对数额并未显著下降(甚至可能有小规模上升),但它占GDP的百分比(福利规模)相对于人均GDP来说是下降的。

珠三角地区政府福利支出受全球竞争压力的抑制,这表明全球竞争间接降低了那些市场能力较低、亟需福利支持的人群的福利。这要求地方政府在发展经济的同时,充分考虑弱势群体在面临全球竞争时的困难,并有针对性地提高社会福利水平。同时,还要有针对性地实施鼓励就业、发展职业教育等相关福利项目,切实提高弱势群体应对市场风险的能力。

珠三角地区政府福利支出与经济发展的显著关系表明,地方政府有充分的能力扩大福利支出规模,且这一支出尚未达到顶点。这要求地方政府充分认识到社会福利建设的重要性,不断扩大福利支出规模,这不仅有利于维护弱势群体的利益,也是经济发展的本意所在。

本研究有待进一步深入。我国幅员辽阔,经济发展很不平衡,珠三角的发展经验不一定适用于我国其他地区。我国的对外开放是从沿海到内地逐步推进的,广大内地全球化程度较低,经济发展水平相对沿海地区也较为落后。那么,其他地区的政府福利支出受哪些因素影响?内地尽管参与全球经济的程度较低,但它对外资和外贸的渴求也远较沿海地区为更甚,那么经济全球化对广大内地的影响是更大还是更小?面对全球竞争的压力,较为落后的经济发展水平能够支撑政府福利支出的稳步增长吗?经济全球化与内地的经济发展又是什么关系?这些都需要进一步探讨。

注释:

① 本文采用广义的社会福利概念,即它包括政府建立、财政支出的面向全体公民的福利制度。狭义的社会福利制度,指面向老人、儿童、残疾人等特殊群体的福利。

② 据《中国统计年鉴》和珠江三角洲各市《统计年鉴》2001—2015年计算。

③ 即某年的人均GDP只能对次年及之后年份的社会保障支出产生影响,难以对当年的社会保障支出产生影响。

④ 本文按照福利国家的研究传统,采用福利支出占GDP的百分比来衡量福利支出的规模。在考察影响福利支出的因素时,由于地方政府的福利支出主要针对本地户籍居民,所以在自变量—老龄化、城市化和劳动争议—这三个涉及人口规模的变量的操作化中,均采用本地户籍人数进行计算。这样能较准确地抓住影响福利支出的主要因素。

[1] 政协上海市委员会文史资料委员会,上海市人力资源和社会保障局. 口述上海——社会保障改革[M]. 上海: 上海教育出版社, 2016: 2−17.

[2] 罗党论, 佘国满, 邓可斌. 地方官员任期与民生投入[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2015(5): 185−194.

[3] 李凤月, 张忠任. 我国财政社会保障支出的中央地方关系及地区差异研究[J]. 财政研究, 2015(6): 51−58.

[4] 李迎生. 中国普惠型社会福利制度的模式选择[J]. 中国人民大学学报, 2014(5): 52−61.

[5] 成海军. 计划经济时期中国社会福利制度的历史考察[J]. 当代中国史研究, 2008, 15(5): 48−55.

[6] HICKS A M. Social democracy and welfare capitalism: a century of income security politics[M]. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press,1999.

[7] KATZENSTEIN P J. Small states in world markets: Industrial policy in Europe[M]. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press,1985.

[8] RODRIK D. Has globalization gone too far?[M]. Washington, DC: Institute of International Economics,1997: 15−27.

[9] BRADY D, SEELEIB-KAISER M, BECKFIELD J. Economic globalization and the welfare state in affluent democracies, 1975—2001[J]. American Sociological Review, 2005, 70(6): 921− 948.

[10] HUBER E, MUSTILLO T, STEPHENS J D. Politics and social spending in Latin America[J]. The Journal of Politics, 2008, 70(2): 420−436.

[11] HUBER E, RAGIN C, STEPHENS J D. Social democracy, Christian democracy, constitutional structure, and the welfare state[J]. American Journal of Sociology,1993, 99(3): 711−749.

[12] CHASE-DUNN C, KAWNO Y, BREWER B D. Trade globalization since 1795: Waves of integration in the world-system[J]. American Sociological Review,2000,65(1): 77−95.

[13] KAUFMAN R R, SEGURA-UBIERGO A. Globalization, domestic politics, and social spending in Latin America: A time-series cross-section analysis, 1973-97[J]. World Politics, 2001, 53(4): 553−587.

[14] LIM A, TSUTSUI K. Globalization and commitment in corporate social responsibility: Cross-national analyses of institutional and political-economy effects[J]. American Sociological Review, 2012, 77(1): 69−98.

[15] DIXON W J, BOSWELL T. Dependency, disarticulation, and denominator effects: Another look at foreign capital penetration[J]. American Journal of Sociology, 1996, 102(2): 543−562.

[16] FIREBAUGH G. Growth effects of foreign and domestic investment[J]. American Journal of Sociology, 1992, 98(1): 105−130.

[17] BANDELJ N. The global economy as instituted process: The case of central and eastern Europe[J]. American Sociological Review, 2009, 74(1): 128−149.

[18] 叶静, 耿曙. 全球竞争下的“竞趋谷底”?发展路径、政商关系与地方社保体制[J]. 中国社会科学(内部文稿), 2013(1): 133−151.

[19] KERR C, DUNLOP J T, HARBISON F, et al. Industrialism and industrial man[M]. New York: Oxford University Press, 1964: 10−15.

[20] WEIR M, SKOCPOL T. State structures and the possibilities for "Keynesian" responses to the great depression in Sweden, Britain, and the United States [C]//EVANS P, RUESCHEMEYER D, SKOCPOL T, Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press,1985: 107−149.

[21] JENKINS J C, LEICHT K T, WENDT H. Class forces, political institutions, and state intervention: Subnational economic development policy in the united states, 1971—1990[J]. American Journal of Sociology, 2006, 111(4): 1122−1180.

[22] KORPI W. The democratic class struggle[M]. Boston: Routledge & Kegan Paul, 1983: 2−25.

[23] KORPI W. Power resources theory vs. action and conflict[J]. Sociological Theory, 1985, 3(2): 31−45.

[24] 庄文嘉. ”调解优先“能缓解集体性劳动争议吗?[J]. 社会学研究, 2013(5): 145−171.

[25] 孔令明. 集体性劳动争议实证研究——基于某省D市近十年3110宗争议原始资料[J]. 社会科学论坛, 2016(10): 214−223.

[26] WARD H, CAO X, MUKHERJEE B. State capacity and the environmental investment gap in authoritarian states[J]. Comparative Political Studies, 2012, 45(9): 1075−1103.

[27] 周飞舟. 分税制十年: 制度及其影响[J]. 中国社会科学, 2006(6): 100−115.

[28] RUDRA N, HAGGARD S. Globalization, democracy, and effective welfare spending in the developing world[J]. Comparative Political Studies, 2005, 38(9): 1015−1049.

Global competition, economic development and social welfare spending: Empirical evidence from the Pearl River Delta

LI Xue

(School of Social Development and Public Policy, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Understanding the dynamics of social welfare spending is an important research topic, for it helps develop and perfect the current social welfare system. Based on the panel data from nine cities of the Pearl River Delta spanning from 2000 to 2014, the present study explains why social welfare spending in this area steadily increases. Using GLS (Generalized Least Square) random-effect model, the study finds that although economic globalization pushes down the size of welfare spending, economic development is the main drive of the expansion of governmental welfare spending. In particular, GDP per capita holds linear relationship with educational spending, while it has reversed U shape relationship with overall social welfare spending, medical spending and social security spending. More findings show that labor disputes significantly encourage social security spending.

economic globalization; social welfare spending; economic development; labor disputes

[编辑: 谭晓萍,游玉佩]

2017−12−25;

2018−03−20

2017年上海市哲学社会科学规划一般课题“全球竞争下‘高社保支出低社会效益’悖论——以长三角为例”(2017BSH011)

李雪(1981—),女,安徽阜阳人,博士,复旦大学社会发展与公共政策学院讲师,主要研究方向:全球化的后果、社会不平等、福利国家,联系邮箱:lixuefd@fudan.edu.cn

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2018.04.016

C915; C916

A

1672-3104(2018)04−0134−10