来氟米特对类风湿性关节炎患者TNF-α、IL-6、IL-17的影响机制

2018-08-02蔡艳

蔡 艳

0 引言

类风湿性关节炎(Rheumatoid arthritis,RA)是一种慢性的全身性、异质性、自身免疫性疾病,累及手、足小关节的多关节,为对称性、侵袭性关节炎症,严重时可导致关节功能丧失,或出现畸形。有报道,我国RA的发病率为0.26%~0.5%,其发病机制尚不明确,临床多认为该病为自身免疫性疾病,与遗传、环境、感染和免疫因素有关[1]。目前,临床上治疗本病的药物有抗叶酸类药物、免疫抑制剂等。其中,免疫抑制剂对机体的免疫反应具有抑制作用,对于各种排斥反应以及因自身免疫系统问题引起的疾病,均有显著疗效。临床常用的免疫抑制剂有来氟米特(Leflunomide,LEF)片。研究表明,该药可明显控制患者病情,调节患者免疫机制,改善患者病情[2]。本次研究通过观察患者TNF-α、白介素(Interleukin,IL)-6、IL-17等细胞因子指标,以及RA患者症状改善情况,探究来氟米特片对机体免疫机制的影响,以及对RA患者的治疗效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集我院风湿科收治的168例类风湿性关节炎患者,病例采集于2016年3月至2017年3月,根据随机数字表随机分配,每组84例。试验组男41例,女43例,年龄18~64岁,平均年龄(37.68±10.02)岁,病程10~20年,平均病程(15.39±5.53)年;对照组男48例,女36例,年龄19~65岁,平均年龄(38.52±10.08)岁,病程11~23年,平均病程(17.21±5.42)年;实验由我院伦理协会予以批准实施,两组患者各项基本临床资料相似,差异无统计学意义(P>0.05),患者签署知情同意书并具有知情权。

1.2 纳入标准 诊断标准参照《RA诊断及治疗指南》[3]:①患者晨僵持续至少1 h;②双侧近端指间关节、掌指关节、腕关节、肘关节、跖趾关节、踝关节、膝关节关节区中,有≥3个关节区出现病变;③手关节炎有关节肿胀,可累及近端指间关节或掌指关节、腕关节受累;④出现左、右两侧的对称性关节炎;(以上症状持续时间≥6周);⑤出现皮下结节;⑥可检测到血清中RF含量升高,类风湿因子呈阳性;⑦X线片显示,手、腕关节受累关节骨侵蚀或骨质疏松。以上内容满足4项即可诊断。

1.3 排除标准 ①患者年龄在18岁以下,65岁以上者;②实验前1个月曾使用相关药物进行治疗,如免疫抑制剂、糖皮质激素类药物;③合并其他结缔组织疾病者;④有严重心、肝、肾等重要脏器疾病及并发症者;⑤晚期关节严重崎形、残废甚至丧失劳动力者,或关节功能为Ⅳ级者;⑥正处于妊娠期或哺乳期的妇女。

1.4 治疗方法 两组患者给予标准化治疗,给予168例患者抗炎治疗,以及维生素 D、叶酸等基础治疗。对照组84例患者采用甲氨蝶呤(规格:2.5 mg,批号:20160213,北京斯利安药业有限公司,连续用药)7.5 mg口服,1次/d;试验组在此基础上加用来氟米特片(规格:10 mg,批号:20160315,苏州长征-欣凯制药有限公司)20 mg口服,1次/d,连续用药2个月。

1.5 观察指标

1.5.1 疗效评价标准 对所有RA患者进行28关节疾病活动度评分(Disease Activity Score in 28 Joints,DAS28),显效:治疗后,患者DAS-28积分降低1.2以上;有效:治疗后,患者DAS-28积分降低0.6~1.2;无效:治疗后,患者DAS-28积分降低0.6以下或DAS-28积分在5.1以上。

1.5.2 细胞因子采集 所有研究对象均在治疗前后采集血液标本检测,采用酶联免疫吸附(ELISA)法测定外周血血清IL-6、TNF-α、IL-17的表达,抽取试验组及对照组空腹静脉血10 ml于促凝管,3 000 r/min,离心5 min,分离血清,-80 ℃冰箱保存,选取美国ADL(酶联免疫诊断试剂盒),以及深圳Rayto-RT6100型酶标仪检测仪。①从室温平衡20 min后取出所需样品;②设置标准品孔、样本孔、空白孔;③样本孔先加待测样本,空白孔不加;④除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入HRP标记的检测抗体,并放置在恒温箱中温育60 min;⑤弃去液体,吸水纸上拍干,重复5次;⑥每孔加入底物A、B后,37 ℃避光孵育;⑦在450 nm波长处测定各孔的OD值。所有操作依照试剂盒说明书严格执行,计算待测血清中细胞因子的含量。

1.5.3 治疗前后临床症状比较 观察监测患者临床症状,包括关节肿胀数、关节痛数及晨僵时间变化情况,分别于治疗前后对两组患者进行统计,以判断患者临床症状改善情况。

1.5.4 不良反应评估 观察两组患者治疗过程中是否出现不良反应,记录并比较两组患者的不良反应发生率。不良反应包括:瘙痒、疼痛、皮疹等皮肤变化,恶心呕吐、腹胀腹泻等消化道症状。

2 结果

2.1 临床疗效评价 治疗后,试验组的临床总有效率优于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者细胞因子水平比较 治疗前,两组IL-6、IL-17、TNF-α水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,细胞因子水平下降,与对照组比较,治疗组患者的IL-6、IL-17、TNF-α水平显著降低(P<0.05)。见表2。

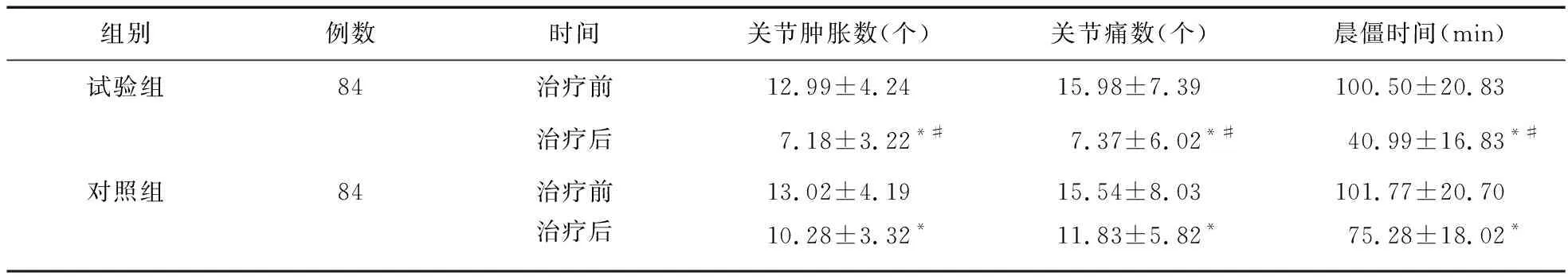

2.3 两组患者临床症状比较 治疗后,两组患者关节肿胀数、关节痛数减少,晨僵时间缩短;与对照组比较,试验组患者关节肿胀数、关节痛数明显减少,晨僵时间明显缩短,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组患者临床总有效率比较(例,%)

注:与对照组比较,*P<0.05

表2 两组患者IL-6、IL-17、TNF-α水平比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

2.4 不良反应比较 试验组出现4例皮肤瘙痒,4例轻度头痛,3例恶心呕吐,5例腹胀腹泻,不良反应发生率为19.05% (16/84);对照组发生4例皮肤瘙痒,3例轻度头痛,5例恶心呕吐,5例腹胀腹泻,不良反应的发生率为20.24% (17/84)。两组患者不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

3 讨论

RA是一种累及多关节的慢性炎症性疾病,是一类自身免疫性疾病。主要以晨僵、压痛、不间断肿胀为突出表现[4]。本病可诱发多种疾病,如类风湿结节、贫血等,严重时会影响患者的正常生活,因此,有效控制炎症、缓解症状、避免关节形变、保留关节功能是治疗本病的重要原则[5]。从病理学角度看,RA的基本病理改变为单核、淋巴细胞等引发炎细胞的浸润以及血管增生,晚期则以纤维增生为主[6]。探寻RA病因,临床上虽尚未明确,但多数研究认为,诱发本病的主要原因是自身免疫系统受损,导致骨关节处有慢性炎症和自身免疫反应发生,且有多种细胞因子、炎症细胞及免疫细胞参与反应,而在疾病发病过程中,某些细胞发生了永久性改变,使得关节的破损加剧,其中以中小关节受累最为严重[7]。

TNF是一种重要的免疫调节因子,在免疫反应、炎症反应中的作用至关重要,在RA发病时,TNF-α与其关系最为密切,是最为重要的促炎症性细胞因子,TNF-α在关节滑膜炎性病变过程中起重要作用[8]。TNF-α能刺激滑膜纤维母细胞,促进纤维母细胞增生,促进骨质破坏和骨的吸收,抑制骨胶原的合成,继而出现滑膜炎性表现,在促进胶原分解代谢的同时,又极易引发关节的损伤[9]。TNF-α可以通过提高血小板的活性,从而加快其聚集过程,并诱导成纤维细胞释放,促使白细胞汇集到关节腔内,继而诱发局部炎症[10]。此外,TNF-α还可促使IL的释放,在某些病理情况下,TNF-α和IL能发生协同性生物效应[11]。

IL-1、IL-6、IL-17与RA关系最为密切。IL-1能促进滑膜细胞和淋巴细胞的增殖和分化,诱发滑膜的炎症反应,造成关节损伤[12];IL-6是具有多种效应的细胞因子,主要由抗原递呈细胞、成骨细胞、肿瘤细胞等分泌,IL-6能促使B细胞产生免疫球蛋白IgG、IgM,可以增强IL-1和TNF-α的效应,并诱导其他TNF-α、IL-1等多种细胞因子产生,同时释放类风湿因子RF,促进RA患者炎症反应进展及组织损伤,加重RA的致病作用[13-14]。此外,在关节滑液中高浓度IL-6可促进Th0细胞向Th17细胞的转化及IL-17的产生,从而加重炎症反应和关节损伤[15]。研究显示,RA患者的滑膜液和血清中IL-6水平均有所升高,并且RA疾病程度与关节损伤呈正相关的关系[16]。IL-17主要是由CD4+记忆性T淋巴细胞分泌的一种促炎细胞因子,具有强大的促炎作用,能刺激成纤维细胞分泌IL-6等炎性因子,活化成纤维样的滑膜细胞,促进滑膜增生,上调软骨细胞及滑膜成纤维细胞表达,促进软骨基质降解,促进造血因子生成,导致血管增生,使滑膜增厚和血管翳的形成,还可直接作用于破骨细胞,刺激破骨细胞的活化,引起骨破坏[17-18]。研究表明,RA患者关节滑膜及滑膜液中IL-17集中表达,而在健康小鼠膝关节腔内注入重组IL-17后,出现大量的炎性细胞浸润,软骨降解及骨破坏[19-20]。由此可知IL-6、IL-17、TNF-α均可作为判断RA患者病变程度的指标,临床上可通过调节机体免疫机制,以改善患者病情。

表3 两组患者治疗前后临床症状比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

表4 两组患者不良反应比较(例,%)

目前,临床上用于治疗RA的药物主要有5类:慢作用抗风湿药物、非甾体抗炎药、植物药、糖皮质激素及生物制剂[21]。其中生物制剂中最有效的是肿瘤坏死因子拮抗剂,可明显缓解患者症状,但其价格昂贵,治疗效果不持久,停止使用后极易复发。糖皮质激素药物不良反应较多,植物药制剂可有效减轻患者关节肿痛症状,但对肝脏及其他脏腑功能损害较大[22]。非甾体抗炎药有明显的镇痛、消炎作用,对于RA治疗有明显疗效,可有效减轻关节疼痛、肿胀等症状。如甲氨蝶呤为抗叶酸类抗肿瘤药,可改变叶酸利用途径,炎症发生情况下,对细胞发育具有很大的影响,可促使RA患者关节肿胀和疼痛、疾病活动度减轻,有效控制RA病情。与其他非甾体抗炎药相比,其疗效更佳,且具备良好的耐受性[23-24]。但此类药物具有胃肠道、肝脏、神经系统等不良反应,故临床上应控制使用。慢作用抗风湿药包括改善病情抗风湿药和免疫抑制剂,其起效时间较长,可有效控制病情的进展,但止痛抗炎作用较差,且服用者多会出现肝脏损害、骨髓抑制等不良反应。目前临床上常用慢作用抗风湿药物来治疗RA,其中,使用免疫抑制剂药物者居多。来氟米特为临床上常用的免疫抑制剂,其对于早期RA患者的治疗效果更佳[25]。

来氟米特片属于新型免疫调节剂,是具有抗增殖活性的异唑类免疫调节剂,具有双重免疫活性,在体液免疫和细胞免疫过程中起到很强的抑制作用[26]。研究表明,来氟米特片可以抑制细胞黏附,抑制酪氨酸激酶活性,其产物也可抑制二氢乳酸脱氢酶活性,达到阻断嘧啶合成的目的,减缓免疫物质的产生,实现降低免疫反应的作用[27]。亦可有效阻断炎症细胞信号传导,从而抑制抗体产生及分泌作用[28]。此外,来氟米特可以有效抑制破骨细胞产生,以此来减少患者的骨吸收[29]。在临床治疗RA过程中,来氟米特片主要起到调节体内异常免疫反应作用,通过减少T淋巴细胞的异常活化,减少B淋巴细胞的异常产生,从而抑制自身免疫抗体生成,其药理作用如下:①抑制关键酶形成,嘧啶核苷酸的异常增殖可导致人体异常免疫,因此,通过抑制体内主要作用于合成途径的关键酶,可调节患者体内异常免疫;②控制炎症反应;③调节免疫功能,通过降低细胞间黏附因子的表达,来增强免疫抑制作用[30-31]。本试验结果表明,试验组患者细胞因子TNF-α、IL-6、IL-17指标明显降低,表明来氟米特片对细胞因子有抑制作用。试验组患者临床症状明显改善,患者关节肿胀数、关节痛数明显减少,晨僵时间明显缩短,表明来氟米特片可明显改善RA患者临床症状。

综上所述,来氟米特片可以从调节RA患者免疫机制方面改善病情,对RA患者的治疗效果显著,值得临床应用推广。