以图像学研究法分析唐代敦煌壁画中的女性形象

2018-07-31杜宇

杜宇

(武汉理工大学,武汉 430074)

敦煌壁画历经众多朝代,题材多样,内容丰富。在大多数壁画中都出现了不同类型、不同造型、不同神态的女性形象,她们代表着不同的意义和内涵,也是不同时期的历史写照,同时其中也存有一些相似之处。而在唐代,其经历了初唐和盛唐的唐王朝统治时期,中唐时期的吐鲁番统治和晚唐时归义军的统治时期的几个不同阶段。也让唐代时期敦煌壁画的女性形象有了很多不同的类型——菩萨、飞天、乐舞伎、女供养人等等。下面就从这几个不同时期,对唐代敦煌壁画中的女性形象进行图像学对比研究。

一、初唐时期(公元618-712年)

初唐时期,壁画色彩丰富,内容多样,具有独特的中国佛教艺术。图1中的菩萨面部清秀,嘴唇红润,耳大且耳垂厚,双眼和脸颊上有着淡淡的红色。菩萨头戴化佛金冠,脖子上、手腕和手臂上挂着一串串的金链。头部微微向左倾斜,一手手心向下抬至肩膀处,一手手心向上托至胸前,手指自然伸展。精致的面容和细致的装束,不单单只是拥有被世人称为“东方维纳斯”之美的荣誉,也表现了菩萨那怜悯众生、慈悲端庄的形象,更能体现一种高贵的身份。飞天形象是敦煌壁画的名片,是十分具有代表性的壁画。如《双飞天》(图2),图中有两个菩萨一左一右,面部圆润,头部颈部和手腕处带有金饰品,一手向前一手在胸前,扬手撒花,身材修长,两脚均在头部上方,飞翔姿态优美,身上环绕着彩色的长丝带,随风舒展。菩萨呈一种“飞翔”的姿态,也是对菩萨的一种神化表现。

唐代的高僧道宣曾说,菩萨美如官娃。看得出初唐时期对女性美的刻画已经到了一个逐渐鼎盛的阶段。《双飞天》(图2)的飞天从艺术形象上说,它吸收了印度飞天的元素,又结合了中国历代飞天的创作经验,创造出了初唐时期的飞天形象,极具艺术的表现力,同时也可以看作这是唐代前期最具风格和特点的飞天壁画。与此同时也能从中看到唐朝前期政治开明,经济繁荣,文化丰富,体现了这一时期的时代精神。

随着唐王朝政治的变化,东西方交通开始畅通,艺术的交流也至此拉开了序幕。唐代艺术可以称之为是中国文化和艺术发展中的最高峰,而在初唐阶段则是整个唐代文化和艺术的上升时期,也是唐代艺术开拓创新的时期。其中,敦煌石窟的初唐壁画,尤其是女性形象的塑造,在色彩、线条、体态上都能够充分的体现初唐时期的女性形象,以及敦煌壁画和当时的时代风格。

二、盛唐时期(公元713-766年)

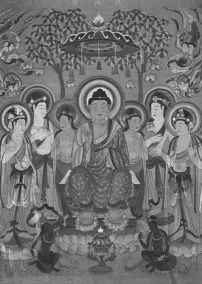

随着唐王朝的经济、国力逐渐强大,盛唐时期敦煌壁画中供养人画像也逐渐增多。图3中的7位女性的装束、服饰都逐渐丰富,色彩艳丽。最右边的为都督夫人,脸部圆润妆容精致。图中描绘的人物美丽但不纤弱,勇迈绝伦却不粗壮彪悍,都是有着佛教信仰,并且是当时出资建造石窟的现实生活中的人。《说法图》(图4)中间一尊佛像坐在莲花为底的宝座上,旁边站立着6位菩萨,前面蹲坐着两个形象小且皮肤黝黑的弟子,图上部的左右两侧各有两个飞天形象。图像构图清晰简练,人物活泼生动,线条简单又极具表现力,塑造出了人物慈悲为善、端正庄重的特征。

图1 初唐第57窟《美人菩萨》(局部图)

图2 初唐第321窟《双飞天》

图3 第130窟《都督夫人太原王氏礼佛图》盛唐(摹本)

图4 第322窟 盛唐《说法图》

图5 第112窟《反弹琵琶》中唐

图6 第158窟《飞天》 中唐

图7 第14窟《供养菩萨》晚唐(局部)

图8 第85窟舞伎墙 晚唐(局部)

供养人中既有贵族也有平民,图3表现的是当时贵族女性拜佛的礼仪场景,其女性形象造型真实,极富有生活气息,不但真实的展现出了当时女性端庄、自信的一面,更能体现出来盛唐时期经济的繁荣与社会的安定。图4虽是贵族,但也有一些平民,她们同样可以拿钱来修建石窟,整个社会生活处于一种繁荣稳定的鼎盛时期。并且通过画面中的和谐活泼的气息更是可以感受到作者在创作时的那种安适的心情,强大的国力给了作画者和百姓稳定的情绪,以及良好的艺术氛围,这为敦煌壁画的推动及艺术上的发展都有着积极的作用。

当唐朝进入盛唐时期,也就进入了民族关系最为紧张,对外战争最为频繁残酷的时期,但此时的莫高窟迎来了盛唐佛教文化与艺术的成熟时期。盛唐时期,国家允许对外经济贸易,加强了各民族文化交流的繁荣,农业上轻徭薄税,人们在生活上减轻了负担,有了更多的时间和想法在艺术创作中,甚至可以直接去学习新的画风和技巧,而艺术创作者更是通过相互交流与融合中,再结合自己对佛教文化的理解,创造出了持有自己观念的佛教思想观以及佛教艺术观的一大批人。并且在中国美术史上,盛唐时期艺术与文化发展时的一个黄金时代,此时的敦煌壁画也是盛极一时。

三、中唐时期(766-835年)

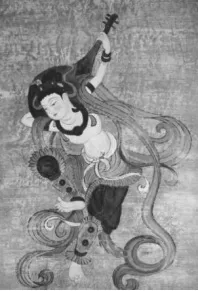

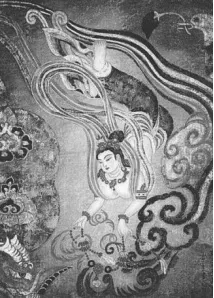

《伎乐图》(图5)中人物造型体态丰满,神态雍容悠闲,手持琵琶,落落大方,身体灵活柔韧性强,其半裸上身边弹琵琶边翩翩起舞,身上的丝带随音乐和舞姿而舞动,整个画面显得典雅又妩媚。无论对其绘画色彩、舞蹈动作,还是服饰的样式和配色纹样,都赋有西域少数民族的明显特性。乐舞的描绘,线条明快写实,一气呵成,技法纯熟,从而映射出唐代佛教绘画中的民族化特点。同样是飞天类造型,《飞天》(图6)中的人物发髻高耸,体态较为丰腴饱满,造型和之前初唐时基本一致,但神态更为柔和,更加从容不迫。身上的衣饰可以看到花纹繁复且质地华美。虽然身体过于丰腴,但仍能从其动作和神态等方面表现出一种雍容的高贵气质。飞天造型充分将佛教艺术与神的想象特征完美的结合,并且神态各异,拥有各种鲜明性格的人物造型。

这两幅图均属于吐蕃时代作品,然而此时还是佛教文化最为兴盛的时期,期间的寺院建设与经济也得到了前所未有的发展,与此同时莫高窟的建造量也随之大大增加。这个时期的壁画特点显著,笔墨精湛细腻,造型生动形象,构图结构严谨,在其线条和刻画的精准度上都是非常值得研究的。这也是唐代艺术在探索中所展现出的卓越成绩。其高水准的绘画技法和成熟的作品,也是在盛唐时期经常对外交往的最好见证,相互的友好交往学习,将文化与艺术相互融合,绝妙高超的舞蹈音乐的演艺技艺,真实体现了交流的产物,促进了唐朝时期艺术的发展,使得在中唐时期就出现了大批具有历史价值和标志性的作品及技法。中唐时期的成就是唐代近五百年的经验累积与其深入探索的必然结果,也是在敦煌壁画整个的发展中的不可缺少和替代的历史成就。

四、晚唐时期(公元836-907年)

《供养菩萨》(图7)整体人物线条清晰流畅,细眉长目,慈目下视,红唇微闭,此菩萨秀丽端庄。身体各部位的饰品都一一佩戴整齐,一手两指相合,立于胸前。在唐代这个繁盛的时代使用暖色调是最好的表现,即使到了晚唐时期,这种色调也没有因此而迅速改变,而是继续沿用唐代前期的色彩风格,凸显出中国传统文化的彩色,也更加显示洞窟的神秘以及佛教文化的魅力。在舞伎墙(图8)中可以看到主要以青绿色为背景颜色,每位女性神态各异,专注而沉醉,手中都各自拿有一种乐器,服饰轻薄飘逸,整个画面形象逼真,表现了当时歌舞升平的情景,也体现出了当时乐器的多样性及高超的艺术技艺。虽然处于晚唐时期,在技法上仍然保持并继承了先前的传统,但在人物刻画方面,没有先前时期的那种活泼灵动的绘画特征,在人物整体上还保有女性的柔美和典雅,但相对不露喜怒,从容不迫。

从中唐之后,商业贸业的蓬勃发展,促进了商业和文化文明的交流。但在整个敦煌艺术的发展趋势中是逐渐衰退的,即便技法更趋于成熟,但却缺少了生机与活力,再加上当时社会动荡与不安,经济逐渐萧条衰退,此时的艺术家们不再能像以前一样有着充足的物质条件来作为他们根本的生活保障,因此在作品中就缺少了画作本身内在的生命力。虽没有像唐代其他时期出现很多具有代表性的壁画,但也能从其壁画中或多或少的反映出当时社会及生活等方面丰富的背景资料。

晚唐时期的壁画是中唐壁画后的继续和发展,内容十分丰富,由于经历了唐朝初期、盛唐和中唐以及早期壁画,随着国家之间的相互交流,汲取了各国的文化和艺术的精华,主要的画共有28种,几乎包括了整个唐代壁画中的所有内容,其中也包含了佛教中各宗派的经典作品。

结语

在敦煌壁画千年的建造中,唐代经历了初唐、盛唐、中唐和晚唐这四个时期的演变, 其中女性形象内容之丰富多样,数量繁多众广。唐代的敦煌壁画能够通过简单的笔墨和线条表达女性的个性和心理,充分展现出其不凡的艺术表现力。伴随着国家的经济,政治的开明度等方面使得唐代时期的敦煌壁画有着不一样的色彩,带给人不同的感受而其在唐代时期的敦煌壁画,在整个敦煌壁画中都有着极其重要的作用和历史艺术价值。■