城市规划与公共卫生的渊源、发展与演进*

2018-07-28欧阳伟YANGRuiOUYANGWeiTIANLi

杨 瑞 欧阳伟 田 莉 YANG Rui OUYANG Wei TIAN Li

0 引言

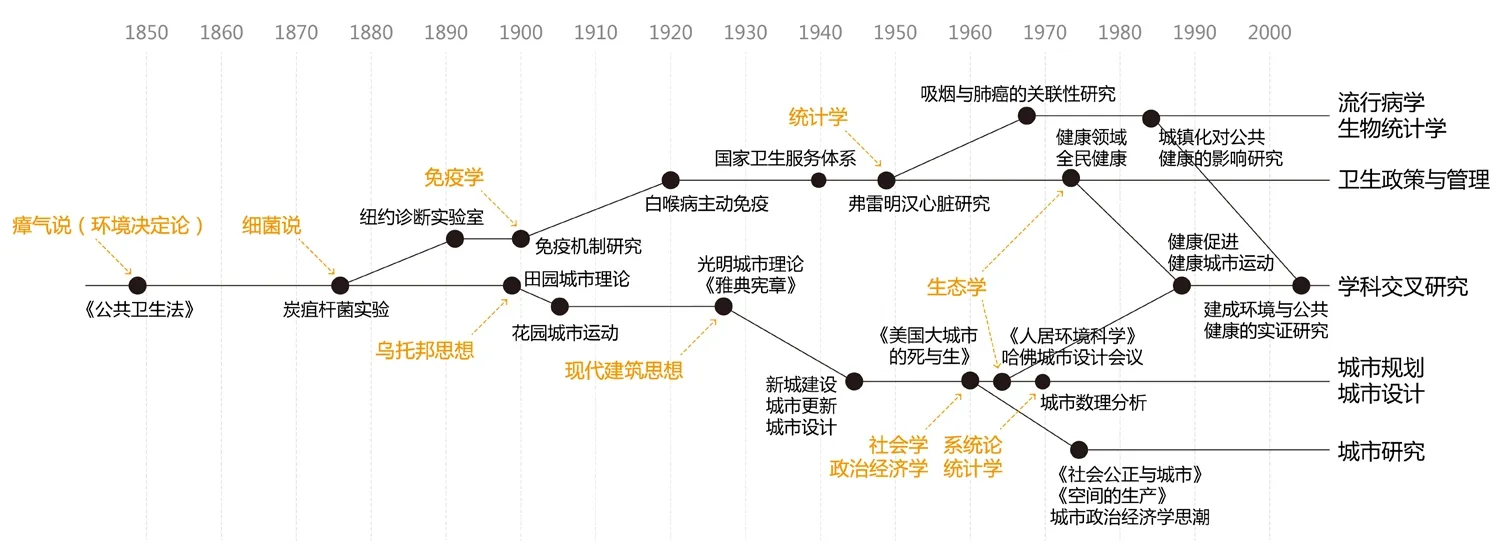

城市规划与公共卫生有着深厚的渊源,两者均是为了应对19世纪中叶西方城市严峻的公共健康问题而诞生的学科门类,最初有着共同的根源和相似的理念。随着近年来城市健康问题的逐渐凸显,城市规划与公共卫生的交叉研究再一次引起人们的广泛关注。诸多学者对这两大学科从19世纪中至20世纪末的演化过程进行了简要回顾,普遍认为其经历了“同源—分化—再交汇”的进程[1-3],一些学者对这两学科在英国、美国等地发展脉络的梳理进一步证实了上述“合—分—合”的发展路径[4-6]。

然而目前诸多研究对于两学科分化和交汇的时间节点存在较大争议,对其分化和交汇的具体内容缺少详尽的阐释。本文试图将城市规划与公共卫生的发展进程纳入时间序列进行详细梳理,结合两学科的特征分析其交织演进的不同发展阶段,并就各阶段的分化或交汇内容做进一步讨论,以此更为全面地勾勒这两大学科的发展脉络与历史图景,并为我国当前国情下的城乡规划与公共卫生交叉研究与实践提供启示与建议。

1 现代城市规划的诞生与公共卫生的渊源

1.1 现代城市规划诞生的背景

18世纪中叶起,随着工业革命的爆发,大量农民迁入城市,集聚于工厂周围,形成成片贫民窟。这在促进经济繁荣的同时,也为城市的公共健康带来了严峻挑战。这些挑战首先缘于过度拥挤的工人住宅及其恶劣的通风采光条件。根据伦敦统计学会的材料,1840年伦敦市圣约翰教区和圣玛格丽特教区共有5 366个家庭住在5 294所住宅里,其中75%的家庭只有一个房间,更糟糕的是这些住宅往往是背靠背地建造起来,两所房屋共用一堵后墙,室内采光通风条件十分有限,居住环境极为恶劣[7]。另一个因素则是城市基础设施的严重匮乏。许多城镇由村庄迅速发展而来,几乎没有任何基础设施,而一些较大城市,有限的设施在人口汇聚的洪流中也难堪重负[8]。此外,随着海外贸易的发展和人口集聚,各类传染病在世界范围内传播,19世纪中叶源于印度的霍乱即4次肆虐英国,造成大量人口的死亡和巨大的社会恐慌。

这些因素严重地威胁着城市居民的健康:1841年曼彻斯特的死亡率为3.38%,利物浦则达到了3.48%[9],兰开斯特郡工人的平均寿命仅为22.1岁[10]。严峻的公共健康问题成为现代公共卫生形成的契机,也间接引致了现代城市规划的诞生。

1.2 英国《公共卫生法》与“田园城市”的提出

(1)英国《公共卫生法》的颁布

1831—1832年在英国爆发的霍乱引发了一系列官方和私人的卫生调查,其中最著名的即是查德威克(Edwin Chadwick)于1842年发表的《大不列颠劳动人口卫生状况报告》(Report on the Sanitary Condition of the Laboring Population of Great Britain)。他坚信疾病的“瘴气说”(Miasma Theory),认为正是腐殖物、排泄物和垃圾散发的气体导致了疾病,因此将公共健康问题“更多的归因于环境问题而非医学问题”[11]。1848年,由他主持制定的《公共卫生法》(The Public Health Act)在英国国会得以通过,成为人类历史上第一部综合性的公共卫生法案。该法规定设立中央和地方卫生委员会,由其负责地方的给排水和垃圾清运,提供公园、公共浴室等必要的公共设施,监督检查危险品交易和食品安全,公共建筑须得到卫生委员会批准才具有合法性等。从中可以看到,这一时期对于公共健康的考量主要集中于物质环境建设,其一系列措施成为现代城市规划实践的先驱。《公共卫生法》实施后,英国一大批公共设施得以建设,城市的物质环境水平得到提升,一定程度上改善了城市居民的健康状况,但由于对流行病的认识不足,霍乱等疾病的防治收效甚微甚至适得其反。查德威克被迫下台,英国公共卫生则在约翰•西蒙(John Simon)的引导下逐步转向医学领域。

不过,《公共卫生法》所构建的“建成环境—公共健康”关联并未就此消失,19世纪中后期欧洲许多“公司城”的实践继承了这一理念,并直接影响了后来的田园城市理论,成为现代城市规划诞生的重要基石。而其通过政府干预和设施建设来解决公共健康问题的方法,在其后的现代城市规划理论与实践中得以不断延续与发展。

(2)“田园城市”理论的提出

1898年霍华德(Ebenezer Howard)提出“田园城市”(Garden City)理论。在他看来,公共健康等城市问题正是由于城市人口急剧扩张、城市过度拥挤造成的。在城市内部解决这一问题近乎无解,因此需要跳出城市的范畴,在区域层面构建新型的发展载体,以此吸引大城市的人口外迁,使人口在区域范围内更加合理地分布,以享有充足的空间和绿化,同时通过设施和产业的配置,营造健康而繁荣的局面,进而推动社会的改革。

为此,霍华德提出了结合城市和乡村的优点构建“田园城市”,每个田园城市的人口限制在3.2万,周围环绕着大面积的农业用地,以此避免城市过度拥挤,同时使居民方便地接近自然。当一个田园城市的人口规模达到极限,则在附近建设另一个田园城市,并通过城际铁路与其他田园城市相连,从而逐渐形成一个无限蔓延又紧密衔接的巨型城市聚落[12]。可以看到,霍华德正是试图通过人口的限定和绿地的组织,在区域层面解决城市的健康问题和社会问题。

1.3 花园城市运动

20世纪初,霍华德在理论基础上进一步实践,在莱切沃斯(Letchworth)建立第一座田园城市,但由于财政困境等因素,该实践并不顺利。莱切沃斯之后,关于田园城市理念的实践得到了进一步发展,它一方面在英国通过田园郊区(Garden Suburb)、卫星城(Satellite Town)的实践不断演化和修正,一方面不断向外扩散影响,在世界各地得到大量的实践,并延伸出新的理论和手段,形成了20世纪初期在全球范围内具有重要影响的花园城市运动(Garden City Movement)。

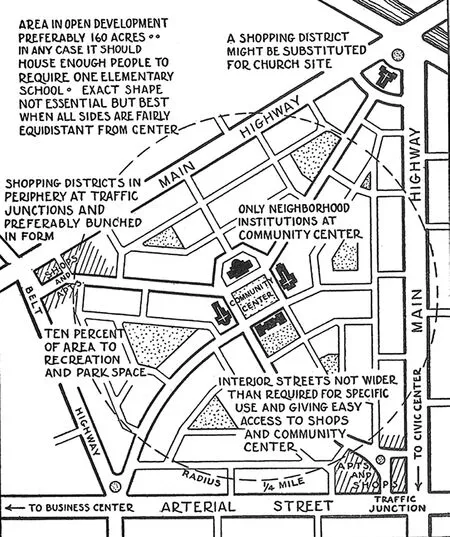

这其中最突出的理念和实践当属邻里单元(Neighborhood Unit)与雷德朋布局(Radburn Layout)。在美国小汽车快速发展的背景下,规划师意识到其对行人安全的潜在威胁,开始考虑将社区生活与快速的汽车交通相分离,以保障居民的安全和健康。邻里单元由佩里(Clarence Perry)提出,他在田园城市理论中“区”(Wards)的概念基础上进一步深化,提出一个邻里的规模按小学的服务范围来定,小学及游乐场能够步行到达,商店置于邻里边角,交通干道在四周通过,内部则尽量避免汽车直接穿越(图1)。斯泰恩(Clarence Stein)和莱特(Henry Wright)在雷德朋田园城市的设计中,在邻里单元的基础上进一步将机动车道与步行道路完全分开,机动车道进行分级和尽端式组织,而步行道路则通过住宅间的公共绿地直接通向每户住宅的后门,形成了著名的“雷德朋布局”(图2)。

从《公共卫生法》到田园城市理论再到花园城市运动,众多理论与实践者不断试图通过物质环境建设来改善公众的健康水平,人口疏散、住房改良、绿地组织、功能分区与交通分离等成为规划师应对公共健康问题的重要手段,并一定程度上得到了公共卫生领域的认可。

2 公共卫生与城市规划的分野

2.1 基于细菌学与流行病学的公共卫生理论与实践

(1)基于细菌学的公共卫生理论与实践

19世纪末至20世纪初,随着“瘴气说”的式微和“细菌说”(Germ Theory)的突破,公共卫生领域的兴趣从物质环境建设更多地转向了细菌学研究。早在1546年,法兰卡斯特罗(Girolamo Fracastoro)便提出了病原菌理论,然而囿于科技水平,该理论缺少有力的支撑,一直受到瘴气说的否认和打压。直到19世纪中后期,随着巴斯德(Louis Pasteur)与科赫(Robert Koch)在发酵现象和病原菌研究上的突破,这一理论才得到科学的支撑,并逐渐为人所接受。在其后的几十年,科赫和巴斯德分别从细菌研究和免疫两个方向拓展了这一学说,为传染病的治疗和公共健康的提升奠定了坚实的基础[13]。

1892年纽约市卫生局为应对霍乱爆发,设立了细菌和消毒科,下设诊断实验室,第一次将巴斯德、科赫等人的发现系统地应用于保护和提升公共健康的实践中[13]。这一实验室在霍乱平息后继续对白喉进行控制,不久后又演变成为研究机构,研究范围进一步扩展。美国其他地区和欧洲诸国在纽约的示范下也开始设立众多公共卫生实验室,大量公共卫生领域的学者投入对病原菌及其传播途径的研究,一大批传染病的病原体和传播途径相继被发现,继而病菌免疫的机制得以揭示,人们逐步研究出霍乱、鼠疫、伤寒、结核等恶性传染病的疫苗,对传染病的预防和治疗起到了关键作用,而一系列传染病传播途径的揭示也为公共健康的环境治理措施提供了依据。

(2)基于流行病学的公共卫生理论与实践

进入20世纪,人们逐渐认识到病原菌的发现是难以穷尽的,同时并非所有的微生物均有致病性,而更为关键的是需要通过细菌学的成果协助大众对抗传染病,这对于公众健康水平的提升更为重要。同时伴随着抗生素的发现及其在免疫和治疗中的运用,大规模的主动免疫成为可能。1920年纽约诊断实验室的William Park与Abraham Zingher首次对在校儿童进行了白喉病的主动免疫,在其努力下,白喉的死亡率从1894年的0.785%大幅下降到了1940年的0.0011%[13]。战后主动免疫的范畴进一步扩展,各国公共卫生部门开始重视并开展对人群,尤其是儿童、孕妇、老人等弱势群体的预防免疫工作。1948年英国国家卫生服务体系(National Health Service)的建立进一步巩固了预防医学的原则,并逐渐固化了政府和大众对健康的认知,医学成为公共健康领域的绝对权威[14]。

到了20世纪中期,人类的疾病谱与死亡谱出现转折性变化,对人类健康最大的威胁开始由传染病转变为癌症、心脑血管疾病等慢性非传染疾病,公共健康领域随之展开对该类疾病病因的探索和预防,其中现代流行病学发挥了重要的基础作用。美国国家心脏研究所(National Heart Institute)①美国“国家心脏研究所”为现“国家心肺血液研究所”(National Heart, Lung and Blood Institute)的前身。于1948年波士顿附近的弗雷明汉镇开展了一项延续至今的弗雷明汉心脏研究(Framingham Heart Study),首次将非传染病纳入流行病范畴,通过队列研究分析疾病与生活方式的关联。1948—1976年间Richard Doll和Austin Hill采用回顾性病例对照研究和前瞻性队列研究方法分析吸烟和肺癌的关系。这一系列方法的应用形成了现代流行病学的开端,并在随后的公共健康研究中得到广泛应用,个人生活方式在疾病中的角色开始引起人们的关注,并逐渐成为影响公共健康的重要因素。

到1970年代,公共卫生领域一方面随着现代流行病学的发展而趋向高深的数理分析,不断探索非传染病的病因,另一方面开始逐渐意识到对非传染性疾病致病病因的束手无策,因为这些病因往往属于个人的生活习惯、外部的物质环境以及整体的社会经济关系,这些内容很难在医疗系统内得到解决,无法仅靠传统的公共卫生进行预防。公共卫生开始逐渐关注物质环境和社会经济领域,而这些正是20世纪30年代以来城市规划重点关注的方面。

图1 邻里单元图解

图2 雷德朋布局

2.2 基于物质空间与社会经济的城市规划理论与实践

(1)基于物质空间的城市规划理论与实践

到20世纪30年代,随着公共健康的初步改善,人们对城市规划的关注开始转向空间的建设,大量建筑师逐步承担起规划师的职责,将诸多现代建筑理论引入规划领域。其中最具代表性的当属勒•柯布西耶(Le Corbusier),他将现代建筑强调功能与理性的理念推广到城市规划领域,提出城市必须集中,而拥挤可以通过高层建筑和高效的交通系统来解决,同时为市中心提供大量的空地和绿化。1933年由柯布西耶等人发起的CIAM发布了《雅典宪章》(Charter of Athens),强调规划师和专家应基于各类因素的考虑提供最终完美的空间规划方案,集中体现了“功能理性主义”的规划思想。在《雅典宪章》的影响下,现代城市规划开始沿着功能理性主义的方向发展,成为1960年代以前城市规划和建设的主流[15]。

二战后许多国家面临百废待兴的局面,残损的城市、大量复员的军人与婴儿潮的爆发使得住房短缺问题迫在眉睫,这些国家开始推动大规模的空间规划和新城建设,如大伦敦规划、昌迪加尔和巴西利亚等。伴随着战后的大规模建设,城市规划被广泛视作建筑设计的延伸,大量的规划师和研究者开始进一步探讨空间形态设计的理论支撑,以指导城市规划设计的实践,营造更为美观漂亮的城市空间。

(2)基于社会经济的城市规划理论与实践

随着战后各国经济的复苏和快速发展,基于物质空间的城市规划促使城市的居住状况和环境水平得到了较大提升,但也带来了突出的社会经济问题:一方面投资巨大的新城建设对城市人口的疏解作用有限,且许多新城新区缺乏活力,甚至不适于人们生活;另一方面,大量的城市更新项目造成了城市活力的丧失,其对底层阶级的变相驱逐进一步激化了社会矛盾。因此从20世纪60年代始,人们对此类规划的批判逐步兴起,城市规划的理论探索也随之转向社会经济领域。对物质空间规划的批判代表如1961年简•雅各布斯(Jane Jacobs)出版的《美国大城市的死与生》等。20世纪60年代末期,整个世界处于社会思潮与社会运动的动荡之中,社会不公问题日益凸显,Henri Lefebvre和Manuel Castells等一批学者开始通过马克思主义的视角和方法来审视城市的发展和其中的社会经济问题。这些理论观点的提出对其后城市规划的研究和实践产生了深远的影响,人们意识到不能脱离规划的政治经济背景来分析规划的作用[16]。与此同时,城市规划的实践则开始引入系统论,广泛进行城市数理分析和结构性规划。

3 城市规划与公共卫生的再交汇

3.1 城市规划与公共卫生再交汇的初期探索

战后以来的城市规划与建设,一定程度上适应了人口与经济快速发展的需求,但也积攒了深重的环境与社会问题:一方面,随着现代化的推进和工业化的扩张,粗放的生产方式导致大规模的资源消耗与环境污染,同时不合理的城市结构和政府政策促使小汽车的大量使用, 导致城市居住环境进一步恶化;另一方面,城市化进程下移民潮不断壮大,悬殊的经济差距和文化差异带来社会隔离与排斥,大规模的城市拆迁更是抬升了边缘群体的生活成本,社会对立与矛盾逐步加深,而大量新城单调的城市空间、巨大的城市尺度和有限的游憩设施进一步限制了社会交往。在环境污染、社会矛盾和全球贸易深化的影响下,传染性疾病的传播速度和范围进一步提升,非传染性疾病持续扩张,健康不平等问题日益突出。伴随着1970年代的世界经济危机,各类矛盾进一步激化,全球公共健康面临巨大挑战。

20世纪60年代,已有一批规划学者开始反思现代城市规划模式下的健康问题。Jaqueline Tyrwhitt协助主持的哈佛城市设计会议、Constantinos Doxiadis策划的提洛斯研讨会(Delos Symposia)和创办的《人居环境科学》(Ekistics)杂志成为城市规划与公共卫生学科交流的重要平台[5]。1968年Duhl受到加州大学伯克利分校公共卫生和城市与区域规划学的联合聘用,标志着这两大学科的交汇得到了学术机构的正式认可[5],该校随之设立城市与区域规划和公共卫生联合硕士培养项目,成为美国最早设立该项目的学校之一。其后哈佛大学、南加州大学、哥伦比亚大学等诸多美国高等院校相继设立公共卫生与城市规划联合学位或双学位,为其后的学科交叉研究培养了众多的研究者和实践者。

同时,公共卫生领域逐步扩大了健康的范畴,“健康领域”、“全民健康”的概念相继被提出,至1986年WHO(世界卫生组织)提出“健康促进”(Health Promotion)概念,进一步扩展了公共健康的领域,使其涵盖政治、经济、社会、文化、环境、行为和生物等各方面,并将地方政府、社区、家庭和个人纳入行动主体。健康促进概念的提出被广泛视为“新公共卫生”(New Public Health)的开端[14,17],而健康城市正是这一概念的具体应用[18]。

3.2 健康城市运动的出现及实践

1984年在WHO支持下召开的“健康多伦多2000”会议提出了“健康城市”(Healthy Cities)的概念,2年后在里斯本召开的健康城市研讨会正式发起“健康城市项目”,其随后逐渐演变为影响全球的“健康城市运动”。WHO将“健康城市”定义为“健康城市是作为一个过程而非结果来界定的,其并不是指达到特定健康状况的城市,而是重视健康状况并努力进行提升的城市,其真正需要的是对改善健康状况的承诺和实现它的相应架构与程序”[19]。可以看到,这里的健康同时注重物质环境与社会环境,是一个综合的概念。同时,健康城市强调的是过程而非结果,注重城市与各领域间的差异,强调协作,其界定是描述性的,而非量化或公式化的标准[20]。

健康城市运动最初由WHO在欧美发达国家发起,其后逐渐延伸到发展中国家,目前已在全球六大区同步推进,并在各区内和区间建立了广泛的健康城市网络[21]。欧洲区的健康城市项目自1987年开始实施,目前已经发展到第六阶段,具有完善的健康城市网络和严密的审查委任制度;美洲区的加拿大、美国率先开展健康城市计划,其后逐渐扩散到南美国家,目前北美和南美分别通过“健康城市与社区”(Healthy Municipalities and Communities)和“健康市区”(Healthy Municipios)项目来推动健康城市的实践,同时由“泛美健康组织”(Pan American Health Organization)来促进区内的交流和技术发展;西太平洋区则由澳大利亚、新西兰和日本在20世纪80年代末和90年代初首先推进,随后逐渐扩展到其他国家和地区,2003年该地区建立了“健康城市联盟”来推进各城市的交流与合作;东地中海地区于1990年在埃及开罗正式启动,后逐渐扩展到13个国家和地区,通过健康促进活动的整合和跨部门合作,取得了显著成效;东南亚地区始于1994年,但前期进展相对缓慢,至1998年进行了全面的回顾和审查,并于次年制订了地区健康城市行动框架;非洲区1999年正式成立健康城市网络和区域办公室,其后经历了较快发展并取得一系列成绩[22]。

3.3 城市规划与公共卫生交叉研究的兴起

随着健康城市运动的推进,越来越多的学者投入城市规划和公共卫生的交叉研究,相关成果不断涌现,总体来看主要包括城乡发展与公共健康关系的研究、建成环境与公共健康关系的研究、健康城市基础理论及相关技术的研究等几大方面。

一批学者从宏观尺度入手,考查城乡发展与公共健康的关系。其中部分研究通过历时数据,实证分析不同国家城镇化进程对公共健康的影响[23-25],另一些研究则分析了城乡发展影响公共健康的主要因素,如Moore等研究了低品质住房、拥挤、饮用水、医疗设施、机动车、贫穷与失业等对公共健康的影响[26],Vlahov等则进一步将影响因素总结为物质环境、社会环境、卫生与公共服务设施3类[27]。

更多的学者则基于微观尺度,通过大量实证分析,研究建成环境与公共健康之间的关系。一些研究从土地利用的角度进行分析,发现绿地、居住用地和工业用地等的合理布局与公共健康密切相关[28-30],紧凑的城市土地利用模式有利于促进居民活动,提升公共健康水平[31-33];另一些研究则从道路交通的角度出发,发现路网格局、出行方式以及交通安全等与公共健康水平息息相关[34-36];还有研究从设施布局的角度分析,认为医疗、教育、体育等设施的合理布局有助于社区健康水平的提高[37-39]。

此外,还有学者对健康城市的相关理论与技术展开研究。在健康城市推行初期,一些学者对健康城市的概念、理论基础、面临问题与有关实践进行了讨论和分析[40-41],其后逐渐展开了对健康城市实施路径、评估指标等的研究[42-44],也有学者对健康城市的开展情况进行了评价[45-46]。同时,健康影响评价(Health Impact Assessment)逐渐成为健康城市规划中的重要技术工具,被广泛用于健康城市中具体项目和行为的评估,诸多学者对这一技术展开了系列研究[47-49]。

图3 城市规划与公共卫生的发展脉络图

4 总结:城市规划与公共卫生关系的演进与未来方向

将城市规划与公共卫生的发展脉络纳入时间序列,可以看到两者总体上经历了从同源到分化再到交汇的演变过程(图3)。进一步细分,可以将两学科的发展进程划分为5个阶段。

(1)学科诞生阶段。现代城市规划和公共卫生的实践均起源于19世纪中期英国颁布的《公共卫生法》,其首次确立了政府在城市建设与公共健康领域的职责与权力,采取了一系列城市规划与公共卫生的基本手段来应对严峻的城镇公共健康问题,其思想根源正是“瘴气说”及其背后隐藏的环境决定论。至19世纪中后期,“瘴气说”对传染病控制的乏力,导致公共卫生先一步分化,开始运用“细菌说”的理论体系来探究传染病的根源及其控制措施;而与此同时的工人住宅、公司城实践,以及田园城市理论、花园城市运动,则是对环境决定论的延续,其始终试图通过物质环境的建设来应对公共健康问题,甚至促进社会的变革。

(2)学科分化阶段。19世纪中后期至20世纪中期城市规划与公共卫生的分化,本质上来说,正是“瘴气说”与“细菌说”的分化,公共卫生通过引入细菌说和免疫学的理论和方法,不断从疾病的源头上加强人们对传染病的控制能力,而城市规划则通过引入乌托邦思想和现代建筑思想,不断通过外部的物质建设来改善人们的居住环境和生活水平。这一时期两学科各自的理论与实践基本是相辅相成的,学科的发展带动了城市公共健康水平的大幅提升,却也带来了新的问题与挑战。

(3)学科分裂阶段。到了20世纪中期,随着非传染性疾病的威胁逐步增大,公共卫生的研究开始引入统计学的理论与方法,以定量分析为主来探究疾病与外生变量的相关关系,形成高度专业化的现代流行病学及生物统计学分支,而公共卫生的实践则逐步引入管理学的理论与方法,形成当前的卫生政策与管理分支。与此同时,面对城市发展带来的社会经济问题,城市规划的研究开始对空间规划进行反思和批判,并引入社会学和政治经济学的理论方法,以定性分析为主对城市的社会、政治和经济等方面进行探析,而城市规划的实践则延续对空间的关注,并引入系统论和统计学来强化规划设计的理性和逻辑,形成当前的城市规划与设计分支。两个学科均出现了理论与实践的分化,尤其是两学科的理论研究逐渐形成了高度专业的话语体系,学科壁垒进一步加深,跨学科的交流与融合面临更大困难,两学科之间呈现分裂的局面。

(4)实践交汇阶段。面对20世纪中期以来不断恶化的全球环境和不断激化的社会矛盾,以及随之而来的公共健康问题和健康不平等问题,在生态学的全局观和持续观的影响下,公共卫生的实践者开始不断扩展健康概念的范畴,而城市规划的实践者则开始将人居环境和居民健康作为重要议题,于是在一批学者和WHO的推动下,到20世纪80年代末展开了影响全球的健康城市运动,实现了城市规划和公共卫生实践领域的再次交汇。在其后的10余年间,健康城市的概念、方法和评价标准等实践内容得到了大量的探讨和总结,但更为严谨的理论研究和实证分析却较少出现。

(5)研究交汇阶段。进入21世纪后,随着城市人口的比重逐渐加大,健康城市运动的影响不断扩大,城市规划和公共卫生对个体健康的关注不断提升,同时部分院校城市规划和公共卫生的联合学位培养了一批能够横跨两大学科的学者,于是越来越多的研究开始打破学科壁垒,综合运用城市规划和公共卫生的理论体系和研究方法来探析城镇与健康的关系,逐渐形成了21世纪以来两大学科在研究领域相交汇的局面。值得注意的是,当前城市规划与公共卫生的交叉研究,主要是基于统计学方法,在相似语境下展开的城乡建成环境要素与公共健康要素的相关性研究,而针对城乡社会经济要素和公共卫生体制机制的交叉性研究尚少出现。

纵观两学科的发展进程(表1),可以看到城市规划与公共卫生正是为了应对恶劣的城市公共健康问题而诞生的应用型学科。随着经济的发展和社会的重构,两者逐渐面向不同的问题,于是引入不同的思想体系和理论方法,在解决相应问题的同时不断深化自身的理论体系和专业化程度,却也带来了理论研究与实践的脱节,呈现学科分化和分裂的局面。而随着全球环境社会问题的深化和人口向城市的集聚,公共健康再度成为城乡发展中的突出问题和重要议题,两个学科在生态学的影响和国际组织的推动下,开始走向实践与理论的逐步融合,形成当前重要的学科分支。

随着我国城市化水平的不断提升,城乡环境污染和经济社会不平衡问题进一步凸显,公共健康问题有待更多的学者在我国具体国情下结合城乡规划与公共卫生的理论与方法,进行更为深入的交叉研究,以促进相关规划与政策的合理制定。就城乡规划与公共卫生的交叉研究框架,田莉等提出了在区域、城市及社区层面逐步建构“城乡健康”理论模型的建议[50];Sakar等提出“健康城市模型”的设想,认为可以通过系统学的方法,将多层次空间尺度中的健康风险因素整合到一个研究模型中[51]。这个模型包括3个平行共存的体系:第1个系统是个体—群体系统,个体定义为由组织、细胞和基因构成的有机体,而群体则由若干个体构成;第2个系统是家庭—邻里—城市系统,这些空间、行为和组织范围都对健康起着决定性影响;第3个系统是管治和决策系统,包括从地方到区域层面的管治和健康规划的权力。建构城乡规划与公共卫生的交叉研究框架需要我们首先建立两大学科的联合培养机制,打破学科壁垒,为城乡规划和公共卫生的交叉研究和具体实践储备人才;其次,可以借鉴国外成熟的研究体系,在统计学的框架和方法论基础上,对我国的城乡规划要素和公共健康水平展开相关性研究和因果性论证;最后,则可以结合我国的具体国情,开展城乡社会经济机制与公共卫生管理体制的交叉性研究,将公共健康议题纳入城乡治理框架,指导我国城乡公共健康建设的具体实践。

表1 公共卫生与城市规划发展进程一览表