数字化技术在口腔上前牙区种植修复中的临床研究

2018-07-27范亚伟孙福星张鹏飞

范亚伟,孙福星,张鹏飞

(1山西医科大学第一医院口腔科,太原 030001;2山西医科大学口腔医院口腔颌面外科)

随着种植的发展及人们对美学的追求,越来越多的患者尤其是上前牙缺失的患者选择种植修复。上前牙缺失后骨质骨量通常并不理想,对种植体植入的要求很高,加上上前牙区属于美学区,患者对修复效果要求较高,因此上前牙区的种植修复一直是难点[1]。传统种植修复需要医师具有丰富的临床经验,且有时难以达到理想的预期效果。近年来随着计算机技术的发展及与医学的紧密结合,数字化技术已经在口腔领域应用广泛[2]。目前数字化种植导板和数字化口腔扫描技术在口腔种植修复方面逐渐得到应用,本研究将二者结合,对数字化技术在口腔上前牙区种植修复中的临床应用效果进行研究评价。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2016-01~2017-07在山西医科大学第一医院拟行种植修复的上前牙缺失患者,排除有严重全身疾病和局部种植禁忌证患者,并常规拍摄锥形束CT(CBCT),排除严重骨量不足者后所有患者缺牙区均不需骨增量且可选择合适尺寸的种植体。治疗前向患者详细介绍数字化种植导板+数字化印模的种植修复技术与传统种植修复技术,由患者自主选择治疗方案,最终确定选择数字化种植修复患者8人作为实验组,选择传统种植修复患者10人作为对照组。实验组平均缺牙数为2,共拟植入种植体14颗,对照组平均缺牙数为1.5,共拟植入种植体14颗。

1.2 材料与设备

种植体及上部结构(Straumann公司,瑞士),NewTom锥形束CT(QR s.r.l公司,意大利),Simplant 3D种植软件(Materialise公司,比利时),3Shape口内扫描仪(3Shape公司,丹麦),SLA激光快速成型机(上海通江科技发展有限公司)。

1.3 种植术前准备

仔细检查患者缺牙区数量、牙槽骨骨量及形态、黏膜生物型、咬合情况等,所有患者术前常规拍摄CBCT,对缺牙区骨质骨量进行分析。对照组直接在CBCT上模拟种植体的尺寸及植入位置。实验组将CBCT数据导出为Dicom格式后,导入Simplant 3D种植软件生成全信息化模型,根据术者设计方案模拟种植体植入位置及上部结构,生成整体导板和定位孔,将设计好的导板以STL格式保存并输入到3D打印设备中完成导板的制作。

1.4 种植手术

种植手术均由同一医师完成,阿替卡因局部浸润麻醉,切口设计采用沿缺牙区牙槽嵴顶稍偏腭侧切口,邻牙唇侧远中龈乳头处作松弛切口。实验组切开前先将导板试戴,试戴合适后切开翻瓣,戴入种植导板,根据定位孔逐级扩孔备洞,对照组切开翻瓣后直接扩孔备洞。两组种植体均按预计的尺寸、数量及位点植入,植入后安装愈合基台,切口严密缝合。两组术后再次拍摄CBCT,术后均无明显并发症及不良反应,10 d后拆线,制作可摘局部义齿过渡修复。

1.5 上部修复

种植术后3个月开始修复体的制作与初戴。实验组采用3Shape口内扫描仪获取具有咬合关系的数字化牙列模型,设计并3D打印制作最终修复体。对照组采用常规硅橡胶取模,由义齿加工厂制作最终修复体。修复体初戴同样由同一位修复医师完成。

1.6 效果评价

1.6.1 种植体植入位置 种植手术结束再次拍摄CBCT后,即与术前模拟的种植体植入位置进行比较。对种植体颈部和根部的偏移量进行测量,偏移量为唇腭向和近远中向偏移的平均值,比较两组患者的平均偏移量。

1.6.2 修复体初戴时间 计算初戴时每单位修复体调改至边缘密合性、邻接、咬合均满意的时间,比较两组患者每单位修复体初戴用时的差异。

1.6.3 患者满意度评价 以调查问卷方式记录患者对修复体及整体效果的满意度,共3个等级[3]:A级(非常满意),B级(可以接受),C级(不满意)。

1.7 统计学分析

采用SPSS22.0软件对本研究数据进行分析,计量资料的数据分析采用两独立样本t检验,计数资料的数据分析采用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 种植体植入位置

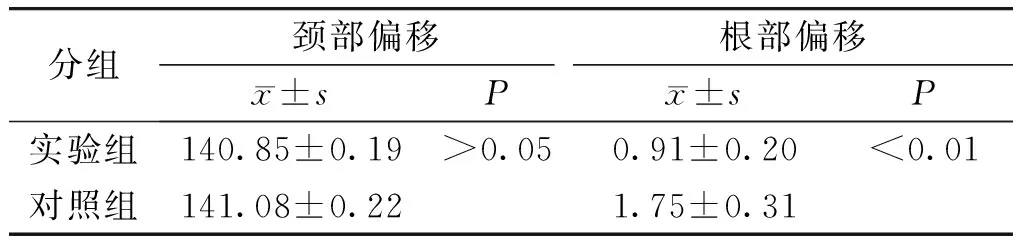

实验组和对照组种植体的颈部偏移量分别为(0.85±0.19)mm和(1.08±0.22)mm,两组差异无统计学意义(P>0.05);实验组和对照组种植体的根部偏移量分别为(0.91±0.20)mm和(1.75±0.31)mm,实验组种植体根部偏移量小于对照组(P<0.05,见表1)。

表1实验组与对照组种植体偏移比较(mm)

Table1Comparisonofimplantdeviationbetweenexperimentalgroupandcontrolgroup(mm)

分组颈部偏移根部偏移x±sPx±sP实验组140.85±0.19>0.050.91±0.20<0.01对照组141.08±0.221.75±0.31

2.2 修复体初戴时间

实验组初戴时每单位修复体调改时间为(8.9±2.1)min,少于对照组(19.0±5.7)min,差异有统计学意义(t=-6.23,P<0.05)。

2.3 患者满意度评价

实验组8人(100%)对修复体及整体效果均表示非常满意,对照组有6人(60%)表示非常满意,4人(40%)表示可以接受,两组均无不满意患者。实验组满意度高于对照组(P<0.05)。

2.4 实验组典型病例

患者,男,73岁,3月前不慎摔倒致上前牙外伤拔除12、11、21后已行可摘局部义齿修复(见图1),现要求种植修复。检查见拔牙创口愈合可,牙龈形态尚可,CBCT示骨质骨量尚可,缺牙区可见一埋伏多生牙,位置较高且接近鼻腔,经分析在种植导板引导下几乎不影响种植,不予处置。将CBCT数据整合后精确设计种植体位置,导入数字模型后3D打印制作牙支持式数字化种植外科导板(见图2、3)。常规消毒铺巾,数字化导板口内试戴,全层切开翻瓣,戴入数字化种植外科导板,在导板引导下预备种植体窝洞(见图4),分别于12、21位置植入straumann SLA(3.5 mm×10 mm)种植体各1颗,植入扭矩约20 N·cm,安装愈合基台,缝合,术后再次拍摄CBCT。3个月后患者复诊,牙龈愈合良好,色泽形态正常,愈合基台无松动。取下愈合基台,牙龈袖口健康(见图5)。X线显示:种植体骨结合良好,唇舌侧骨板无吸收。戴入扫描定位柱,3Shape口内扫描仪分别进行上颌及咬合状态下三维形态数据采集(见图6,7),设计制作最终修复体及基台,进行修复体最终粘结,修复效果满意(见图8)。6个月后复查,牙龈软组织色泽形态正常,修复体邻接关系良好,近远中三角间隙龈乳头充盈,此患者再次拍摄CBCT及X线片显示种植体骨结合良好,唇舌侧骨板无明显吸收,修复体密合良好(见图9)。

3 讨论

口腔上前牙区种植属于种植难点和高风险区,首先上颌牙槽骨一般为Ⅲ-Ⅳ类骨,牙齿缺失后骨吸收较为明显,加上本身上前牙区牙槽骨尤其牙槽嵴顶宽度较窄,通常此类患者骨质骨量并不理想,种植过程中易产生种植位置方向不佳、种植体暴露等并发症[4,5]。其次上颌前牙区属于美学区,缺牙尤其连续多牙缺失会使术者临床操作中缺乏直观的植入参考标志,会产生严重的美学风险。种植体位置和方向的精确植入是上前牙区种植成功的基础,数字化种植导板的产生则为其提供了重要保障[6]。数字化种植导板制作前先根据CBCT数据生成各种截面信息及重建三维图像,精确测量牙槽骨宽度、高度及各种距离、角度等信息,以帮助选择合适的种植体尺寸及位置,还能对重要结构(神经管、上颌窦、鼻腔、埋伏牙)进行定位,避免严重的手术并发症。根据以上综合信息制作种植导板后,临床医师种植时只需根据导板引导即可精确完成种植体的植入,简化了种植手术操作,缩短了手术时间,减少了患者及医师的压力。实验组的典型病例中患者缺牙区骨量尚可,最终只能选择较小直径种植体(φ3.5 mm),且颌骨中有埋伏多生牙,常规种植则很容易伤及该牙导致种植失败,种植导板引导下种植体成功避开该埋伏牙,且植入方向、位置均达到理想状态。以修复为导向设计配合3D打印技术的数字化种植外科导板,保证了种植体三维位置的精确,为种植体长期稳定性提供了保障。

通过传统印模材料取模、灌注石膏模型来获取口腔解剖形态的方式在口腔修复中沿用已久,但调制材料的比例、取模手法、温度变化、模型翻制等所有因素均可产生误差。数字化口腔扫描以其高效、快捷、精确、简便、舒适性高等特点逐渐代替传统印模方式,数字化扫描无明显盲区、三维形态精确、可靠性高,便于医技远程交流,制定最佳方案[7,8]。数字印模的精确性也为最终修复体的长期密合性和稳定性提供了保障。在数字化口内扫描基础上,目前有学者[9]还进行面部三维扫描,在计算机辅助设计下设计修复体,患者可直观看到三维数字化修复效果图,从而根据患者要求设计达到满意的修复效果。

在全程数字化技术的应用下,口腔上颌前牙区可根据患者情况和医师设计达到精确化种植,得到精确化印模和精确化修复体,缩短种植及修复时间,极大提高了临床效率[10]。但目前数字技术成本较高,这也是本研究中对照组患者选择传统种植修复的最主要原因。数字化技术在口腔尤其上前牙区种植修复中具有广阔的应用前景。