世界遗产“突出普遍价值”第七条评价标准的演绎解读

2018-07-26许庆

许 庆

熊康宁*

杜芳娟

截至2017年10月30日,全球共有1073项遗产因满足不同的自然或文化遗产标准被列入《世界遗产名录》(以下简称《名录》),遗产的列入对各遗产地的保护和管理起到了积极作用[1],尤其对于发展中国家而言,遗产地还有助于当地居民脱贫和促进地方财政收入。然而,世界遗产的申报和列入程序较为复杂和严格,包括前期的专家评估、申报文本撰写、组织材料提交、遗产专家实地考察,以及提交考察报告供世界遗产大会审议等。在此过程中,对于遗产申报标准的正确理解和遗产价值的阐述在前期申报文本的写作中最为基础和重要。1977—2005年,世界遗产的10条评价标准都存在不同程度的修订(表1)。修订的内容体现在2个层面:一是标准措辞上的精简(如第一条评价标准:“作为人类天才的创造力的杰作”);二是内涵实质上的深化(如第六条评价标准:“与具有突出普遍意义的事件、传统、观点、信仰、艺术或者文字作品有直接或有形的联系”)。通过学者对第六条标准变迁的研究,反映了该标准存在理解上的争议[2],以及在操作实践中存在遗产的“普世价值”与国家和民族立场价值出现分歧。因此,对于标准的理解和操作,尤其是涉及观念、意识形态等主观性强的遗产标准的正确理解对遗产甄别和价值阐述显得格外重要,而世界遗产第七条评价标准正是景观审美主体和客体密切结合的一条标准。尽管世界自然保护联盟(以下简称“IUCN”)对该标准做出了5次修订(其中3次主要修订),提出了“类比法”予以指导遗产申报,但是仍有学者担心这一标准的应用不如其他几条自然标准系统和严格[3]。在实际操作中缔约国能否对遗产地美学价值进行客观、可信的描述与对比分析,IUCN能否对基于不同审美文化下的“标准七”文本叙述给予适宜的评价,都是不小的挑战与难题。本文将基于自然美评价的主观性和社会建构来分析美学标准评价存在的矛盾和不可统一性,对自然遗产中争议性最大的第七条评价标准进行解读,并对其合理应用提出建议。

1 世界遗产第七条“突出普遍价值”评价标准

世界遗产是指被联合国教科文组织(以下简称“UNESCO”)和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的、全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。在艺术和科研等价值方面,具有独一无二的地位[4]。为了科学地评估世界遗产价值,世界遗产委员会将“突出普遍价值”作为衡量遗产价值的指标。在“突出普遍价值”的10条评价标准当中,作为其中之一的“标准七”,旨在全球范围内遴选出绝妙的自然现象或具有罕见自然美和美学价值的地区。其标准定义中提到的“自然美”和“美学价值”是依据《世界遗产公约》第二条中“审美角度”演化而来,而人们熟知的“美学标准”却一直处于难以实践甚至被轻描淡写的尴尬境地,有学者认为这是“为西装打领带”的标准。该标准所涉及的地区环境和景观类型迥异,并常与各地不同意识形态层面的复杂问题相互渗透,因此在标准修订中受到较大争议,对其使用的科学性和客观性也存在较大质疑。

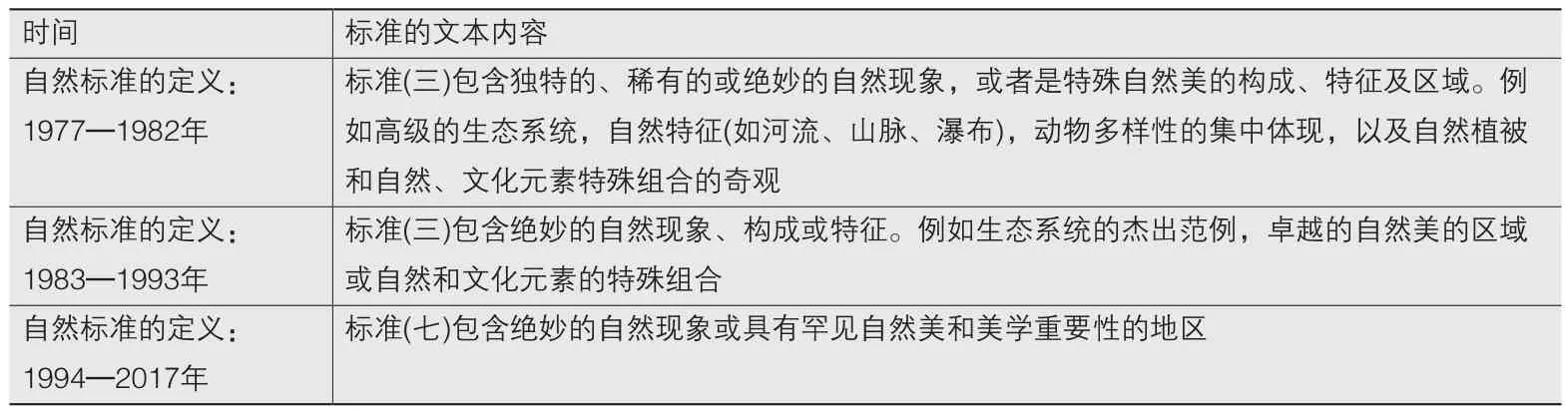

表11977—2005年各遗产标准的修订次数

表2 世界遗产《操作指南》中第七条标准的3个主要版本

2 第七条标准的演变与发展

随着《操作指南》的修改,世界遗产委员会对包括“标准七”在内的所有标准进行不断的修订。其中“标准七”自1977年发布以来共经历了3次主要修订(表2)。从标准措辞的变化中不难发现,1994年以前措辞的变化主要体现在标准措辞的异质性上,此时“标准七”的意义仍然相当稳定,但在1994年,措辞却发生了实质性的改变。因此以1994年为分界线将其发展脉络分成2个阶段,用这2个阶段作为对该标准进行历史演变与发展回顾的年代框架具有一定的科学性和研究价值。

2.1 阶段一:1994年以前版《操作指南》中的“标准七”

2.1.1 标准的主要变化

自1977年评价标准制定以来,经UNESCO、国际古迹遗址理事会(以下简称“ICOMOS”)、IUCN以及缔约国多方建议和讨论,根据《世界遗产公约》确认、保护、保存和展示具有突出普遍价值的文化和自然遗产的契约精神[4],世界遗产评价标准被制定为包含“文化”和“自然”2个部分。这个阶段,“标准七”[自然标准N(iii)]除简化标准措辞外,更主要的变化是删除措辞中的“自然和文化元素的组合”,将原来“标准七”中的“文化”删除,不再在标准中提及自然和文化因素的相互作用[5],在评价标准定义的内在机理上与文化遗产相割裂。

2.1.2 标准修订过程分析

这一阶段处于标准制定和实施的初期。虽然早在1975年5月,瑞士莫尔日就举行了有关《世界遗产公约》实施细则(包括对突出普遍价值评价标准发展)的“政府和非政府间的非正式磋商会议”,并最终在此次会议上明确将自然和文化遗产标准区分开,把突出普遍价值的评估标准分为2组,其中“标准一”至“标准六”适用于文化遗产,标准N(i)至N(iv)适用于自然遗产,反映出各级机构在识别、界定“文化”和“自然”标准的明确立场。但到1977年“标准七”正式问世时,在标准的措辞上却出现了争议[6],原因是该标准措辞中涵盖了“文化因素”。不可否认一些世界遗产提名地所展现出来的“文化美”的确具备世界遗产的潜力,但在自然遗产评估标准中加入了对“特殊自然美”以及“自然和文化元素的特殊结合”的衡量,已经超越了文化与自然遗产的分界。这样的措辞对标准制定初期将“文化”和“自然”标准区分开的决议形成一定的挑战。

直到1983年,对“标准七”的措辞做出了第一次修订,但此次修订只是为了简化文本,意义上并没有实质变化(表2)。自1988年开始,世界遗产委员会和相关机构对标准措辞的合理性和规范性进行了一系列的讨论和审查,在对修订标准进行长期的讨论后,修订了包括“标准七”在内的所有自然遗产标准,并提交给世界遗产委员会于1992年7月进行审议。这些修订在后来得到了委员会的认可,并于1994年纳入《操作指南》。随着这些变化,在任何标准中都不再提及自然和文化遗产的相互作用。

2.1.3 标准修订过程中的争议与响应

这一阶段共有88项世界遗产单独以“标准七”或与其他标准组合列入《名录》。在此之前作为自然评价标准的“标准七”,在措辞上一直存在一种和文化标准交叉并且含糊不清的局面,导致后期缔约国在进行遗产地申报和评估机构评判价值时引发争议。

1988年世界遗产委员会就“使用自然和文化组合标准进行提名的遗产地审查”进行讨论。此时的“文化”和“自然”是由ICOMOS和IUCN分别进行评估,并各自使用单独的评判标准[7]。这次讨论直接涉及3处世界遗产地的提名以及美学标准的审查:赫拉波利斯和帕穆克卡莱(土耳其)、曼代奥拉(希腊)和阿索斯山(希腊)。会议上,世界遗产中心建议根据ICOMOS理事会的建议将这3个遗产提名地列入《名录》[8],但在评估赫拉波利斯和帕穆克卡莱时,IUCN反对以美学标准将其列入《名录》,并认为该遗产提名地不具备自然美学价值,而ICOMOS坚持认为该提名地在“文化与自然结合的形式上”展现出了独特的美学价值[9]。最终在1988年第十二届遗产大会上确定将这3个提名地同时以满足“标准七”和相关文化标准的组合形式列入《名录》。此时2个评估机构都已经意识到“标准七”在实际操作中存在一定问题,在进行磋商后承认在“混合遗产”中使用该标准仍然存在一定引导和技术障碍,但未能提出解决这一问题的方法[10]。1991年为了审查希腊莱斯沃斯化石森林是否符合自然遗产标准进行提名时,审查委员会召集了一支地质科学领域的IUCN专家团队对该提名地进行审查,最终审查团不仅否决了该地的提名建议,还针对美学标准提议:“删除提及人与自然的互动”,并指出应该将这些互动纳入相关的文化标准中[11]。

在1992年世界公园大会筹办的关于《世界遗产公约》的研讨会中,对此条建议做出了积极响应[12]。与会专家一致认为,现有的自然标准不够精确,特别提到在“标准七”中提及“人与自然的相互作用”以及“自然和文化因素的组合”不符合《公约》第2条中对自然遗产的定义[4]。自此引发的进一步修订,最终促使“标准七”的措辞在1994年发生了实质性的改变。

2.2 阶段二:1994年以后版《操作指南》中的“标准七”

2.2.1 标准的主要变化

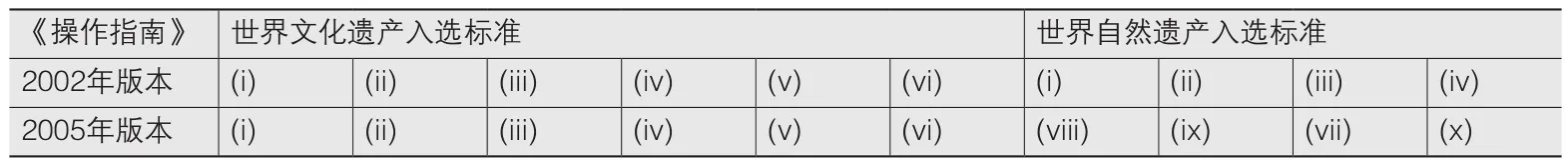

1994年后“标准七”措辞一直保持不变,但这一阶段最显著的变化是将“文化”和“自然”标准合并成10条,不再分“文化标准”和“自然标准”。新形成的这一套遗产标准体系按照文化标准1~6在前的顺序,把自然标准1~4重新编号为7~10紧接其后(表3)。在这一套遗产标准体系中“标准七”被重新编号并作为自然标准的第一条,紧接在前6条文化标准之后,这一调整不仅是标准位次的变化,更形成与上一阶段“自然”和“文化”割裂态势不同的耦合现象。

2.2.2 标准修订分析

与上一阶段关注的重点不同,在这一阶段主要对“标准七”实际评估中所涉及的研究内容进行深化,即对标准适用性等问题进行讨论。虽然这一阶段措辞上未发生大的改变,但通过1994—2017年3次重要的国际会议对“标准七”定义的本质和操作使用提出了一些新的观点和意见。“标准七”的作用和意义在这一时期得到重视和提升,对标准重新编号和排序的过程不仅打破了《公约》中对文化和自然遗产的割裂,更是对上一阶段删除措辞中“自然和文化元素的组合”后与文化标准形成新的耦合的诠释,是整个标准修订历程中的根本性转折[13]。

图11978—2017年使用“标准七”列入《世界遗产名录》的遗产地数量

图21978—2017年不同阶段使用的标准组合百分比

2.2.3 标准修订过程中的争议与响应

这一阶段共有57项世界遗产单独以“标准七”或与其他标准组合而列入《名录》,较上一阶段呈明显下降趋势(图1)。在此期间,文化与自然标准的合并使得单从“标准七”的措辞上来看,不再有“文化”和“自然”属性的争议。虽然期间通过3次重要的国际会议,在围绕标准措辞含义和引导使用2个方面提出了新的观点和意见,但这其中也不乏一些争论。

1996年,在法国国家公园举行的关于“世界自然遗产提名原则和评价标准”的专家会议中,着重讨论了美学标准并指出“自然美”的概念难以评估[14]。与会专家在对“标准七”措辞的解读中谈道:“自然美概念的本质是主观的和社会建构的,一个地区的自然美和美学价值可能与该地的文化价值观密切联系”。鉴于这些解读,与会专家认为“标准七”应该采取与其他自然或文化标准结合的形式列入《名录》(图2),并建议通过修改《操作指南》以反映这一情况。因此在1996年版的《操作指南》中明确规定:除非特殊情况,美学标准不能单独作为列入《名录》的标准[15]。从自然遗产的角度来看,这是对美学标准弱化的体现[16]。

2005年4月6日在俄罗斯联邦喀山举行的关于“突出普遍价值概念”的会议中,专家指出对“标准七”基于突出普遍价值的评估包括了2个方面的概念。第一,“绝妙的自然现象”。这个概念通常可以通过客观测量和评估得出(如最深的峡谷,最高的山,最大的洞穴系统,最高瀑布等)。第二,“具有罕见自然美和美学价值的地区”。这个概念被指难以评估,在评价上往往更具主观性[17]。同年IUCN在对依据本标准列入《名录》的世界遗产地的对比研究中提出“类比法”,并提议将类比的范围延伸到全世界,要求在使用该方法时要符合全球性的举证标准,并尽可能地涉及风景值等可衡量指标的比较与分析。

2005年11月24日,在德国维尔姆国际自然保护学院举行的会议上讨论了“标准七”的适用情况。会议中专家提出“美”是一种个人情感上的反应,它不仅是视觉,更是包括一系列的感觉和联想反应,因此这个概念植根于地区文化中。先前此标准的应用主要是描述性质并常受“欧洲中心论”思想的干扰,因此需要重新审视对该标准的理解和应用[18]。此外,与会专家驳斥了1996年法国国家公园会议上专家提出的“美学标准应该与其他标准组合使用”的观点,并解释道虽然只有少数自然遗产(当时为6个,现在为8个)单独依据“标准七”列入《名录》,但“标准七”在整个标准体系中仍具有与其他标准相同的权重。

这3次重要的国际会议所讨论和关注的都是世界遗产标准的核心问题以及《操作指南》的相关修订,为“标准七”的制定、深化与使用提供了智力和决策支持,其核心思想被纳入2005年版本的《操作指南》并沿用至今。

表3 《操作指南》2002、2005年版本对比

3 对“标准七”演变过程的解读

3.1 世界自然保护联盟对“标准七”的认知日趋客观

“标准七”的措辞经历了近40年的发展与演变,这一过程中IUCN在标准制定和协商中一直扮演着重要的角色。标准措辞中的“包含绝妙的自然现象”的可操作性已经得到较多的认可,在实际操作中可以通过对可衡量的指标进行价值阐述,但对于措辞中“罕见自然美和美学重要性”的诠释却仍存在争议。为了解决争议,IUCN于2005年明确提出可以在对遗产地美学价值研究中使用“类比法”,并对类比点选择、类比内容等方面做出了要求。这一举措不仅缓解了美学价值研究中的过度主观性,而且体现出IUCN对“标准七”的认知日趋客观。如今,该方法已经得到世界遗产委员会的认可并列入《操作指南》,这是对“标准七”客观评估的重要补充,也是将“标准七”重新置于同其他自然评价标准框架同等地位的契机。

3.2 “客观描述”中渗透的主观建构

建构主义在本体论的基础上强调行动者主观意义的建构作用,狭义上的建构主义范式强调知识和现实建构中社会和主观互动过程[19]。通过对1995年以来依据“标准七”列入《名录》的57项世界遗产地的申遗文本归纳整理发现,缔约国在进行申遗文本撰写时,多采用IUCN建议的“类比法”。通过对同类型或者相似遗产地、提名地以及重要地区的对比分析,来凸显该遗产地在“自然美”或“美学价值”方面具有“突出普遍价值”(以下简称“OUV”)。撰写申遗文本的工作多由高校和科研院所承担,在所挑选的拟类比地中涉及大量国外区域,但绝大部分实际参与撰写的专家学者难以亲临所有拟对比区域,因而在实际的类比分析中只能基于所收集来的纸质或网络资料,对拟对比地区的认知均建立在原作者主观建构资料的基础上,如影像视频资料立足于拍摄者的主观视角,描述性的文字资料更是饱含作者自身的情感。然而在景观整体视觉评价过程中,景观评价者须同时对客观的景观属性进行认知判断,景观的整体视觉评价是基于这些认知的综合评价而做出的[20]。作为主体与客体交互作用的审美价值,如果客体部分已被主观建构和渗透,此时主观部分已凌驾于客观成分之上,主、客体间也已处于不平等的地位,因此对于通过这种“类比法”所得出的“OUV”结论是否符合IUCN客观和全面的初衷值得深思。

3.3 评估体系中的专家局限性

人们对视觉景观美的感知程度,不仅与景观客体特征有关,还受到评价者的人口特征影响[21],因此景观的质量取决于景观生物物理特征和人的感知判断[22]。景观生物物理特征的表征是通过一定历史年限积淀而成的,相较于人的能动性是客观的。在IUCN及相关世界自然遗产评估机构的专家团队中,除风景园林专业和资源管理专业人员外,还有相当比例的专家来自心理学、地理学和生态学等领域[23]。在世界自然遗产美学价值的评估中,评判标准是统一和明确的,专家基于各自研究领域的指导思想和学科范式对美学价值进行评估。面对不同学科的研究范式如何在统一的标准下将本学科与自然景观审美进行耦合的问题,恰巧反映出评估体系中专家的局限性。不同学科背景的评估专家,经过长期的学科思维训练,在进行自然景观美学价值评估时,难以在短时间内跳脱出固有的学科思维模式,因此不同的专家善于研究的景观结构和类型不同,即便对于同一类型的景观,不同学科背景专家的理解和认知也可能出现差异,这也是目前评估体系中不可避免的“人的因素”的问题。

3.4 标准适用下的“普适性”与“局限性”

“标准七”自1977年制定以来,先后有70个国家的145处遗产地依据本标准列入《名录》,其普遍适用范围涵盖湖泊(L)、瀑布(W)、海岸线(C)、全景(P)、地质/地貌(G)、沙漠(D)、山地(M)、森林(F)、气象(Me)和野生动物(Wi)共10个遗产景观类型。但“标准七”终究是在西方思维模式的影响下构建与演化而成的,不可避免会受到“欧洲中心论”思想的干扰与渗透[4]。受到这种思想的影响,评估机构在对以该标准进行提名的遗产地“OUV”的审核与评估中,难以客观的做到兼顾国家和种族身份以及意识形态的“全人类的共同价值”,具有一定的局限性[24]。与此同时,不同的自然社会和文化背景也使各缔约国对标准的理解存在差异,对于缔约国和IUCN在价值缺口的磨合与适应过程中,仅从“国际观点”进行“OUV”的界定,必然会导致美学价值一定量的丢失[25]。因此当同时面对标准适用下的“普适性”与“局限性”,作为缔约国,尤其是对非西方国家的缔约国在如何接受、适应和权衡标准的“普适性”与“局限性”方面提出挑战。

4 结语

“标准七”自1977年设立至今先后经历了3次重要修订。其强调的范围从“自然现象的构成、特征,以及自然和文化元素的特殊组合”转变到“绝妙的自然现象或具有罕见自然美和美学重要性的区域”。内涵上也从标准设立初期的“文化标准”和“自然标准”的完全割裂,变为合并形成一套统一的遗产标准体系,体现出了“标准七”不论是在措辞还是内涵上的逐步深化,促进了“标准七”在客观性和可操作性上的不断完善,使美学标准不再被“轻描淡写”。

“标准七”的理解与操作难题在于美的客观性与主观性、专家意见与公众意见,以及“普适性”与“局限性”间的协调统一。尽管IUCN建议运用“类比法”,但并没有提供范例和较为详细的操作指南。从缔约国角度来看,该方法在申遗文本撰写过程中的指导作用仍然有限,遗产地文本中仅参考“类比法”仍难以客观和充分地阐明其美学价值。从评估机构角度来看,评估专家的局限性和评估过程中西方景观审美习惯的差异,都使标准的“普适性”受到质疑。

为应对质疑,提出以下4点建议以期加强该标准在申请和评估过程中的指导作用。1)细化“类比法”方案,建立同类景观的对比名录。如河流、湖泊、山岳等,供缔约国在文本撰写过程中参考,使其对提名地景观美学价值有更为清晰和客观的认知。2)专家意见与公众意见、普适性与局限性的协调问题,与专家和公众的身份差别、专家考察路线与公众游览路线不一致,乃至国家、民族和审美文化的不同等因素有关。建议IUCN分别制定专家与公众意见的评估方案,赋予权重,综合评价提名地的景观美学价值。这种做法不仅突出了世界遗产评估标准的普适性,还增强了评估机构的客观性和权威性。3)文本申报陈述中,将美的主观价值判断与客观事实相结合。缔约国在撰写申遗文本中常用“精美绝伦”“独一无二”“突出普遍价值”这类主观性术语,而主观判断需要客观事实支撑,如IUCN曾提出对于“最高的山,最深的峡谷,最大的洞穴系统”等可以通过客观的测量以论证其在数量和规模上具有景观价值。但显然这类测量数据极为有限,因此需要对自然景观进行更为详尽的客观描述,如景观的单体与组合形态、地质结构与演化过程、地貌特征及其在同类景观中的重要性及视觉效应等。4)引入当前景观质量研究领域的相关理论和技术手段。当前国内外在景观质量研究方法上多以心理物理学的美景度评估法(SBE)、语义差异法(SD)、层次分析法(AHP)以及综合景观视觉质量评价法(ASG)为主,技术手段上“3S”和3D可视化技术在景观质量评价领域也发挥着越来越重要的作用[26]。相较于现行IUCN提出并推荐缔约国在申遗文本撰写中使用的“类比法”,这些方法和技术手段的合理引入,将有助于避免申遗文本中过度主观的现象,为遗产地美学价值评估和阐述提供更有力的理论和技术支持。

注:文中图片均由作者绘制。