量化自我的效应及其对消费者参与行为的影响机制

2018-07-26李东进张宇东

李东进,张宇东

南开大学 商学院,天津 300071

引言

医疗保健成本的渐增和对亚健康等社会问题的担忧,促进了消费者对健康生活方式的积极追求,这些努力得到商业部门和量化自我运动的支持。随着Nike+、Fitbit和Apple watch等商业性智能应用和可穿戴量化设备的出现与推广,越来越多的消费者参与量化自我,持续监控自身活动水平和健康状况等[1-2]。量化自我点燃了个体数据新文化,带来了消费者如何理解自身的变革。数字化技术和量化自我的应用,设备支持消费者收集自我日常活动和生理机能数据[3],用以引导、帮助消费者理解和改善其健康状态,优化工作和消费等行为活动[4]。随着量化自我活动和观念的不断推行,消费者的行为过程日益变得图形化和抽象视觉化。量化不断嵌入和规范于消费者的日常活动,通过直观的量化数据塑造消费者的行为实践和活动参与。社会越来越朝着量化的方向发展,数据驱动的量化自我时代正在到来[5-6]。

消费者的量化自我行为引起学术研究者和商业实践者与日俱增的兴趣和关注[7]。然而,量化技术的进步远远超越了我们对量化如何影响消费者的理解[8]。相关研究界定了量化自我概念,对量化自我的积极效用进行了充分探讨[9],但已有研究尚未建立关于消费者量化行为改变机制的理论。学界虽强调对量化自我所具有的效应及其影响消费者活动参与行为的心理机制进行探究,但分析探讨尚处于初始阶段,相关要素关系暂不明确[10-11]。本研究旨在构建完整的理论框架,以探明量化自我效应及其影响消费者活动参与行为的心理机制,从而对量化自我过程中消费者的行为反应机制给出合理解释。研究结果在丰富相关理论、深入理解量化自我内在机制的同时,对企业驱动消费者参与量化活动、科学设计和开发产品等具有重要实践意义。

1 相关研究评述

1.1 量化自我

伴随着消费产品和量化技术市场的发展,WOLF[12]首次提出量化自我概念。量化自我被定义为消费者出于自我反省和自我知识获得的目的,利用相关工具监测自身状态和行为活动(如步数或阅读量)的过程[6,13]。它是消费者对自我参与的活动或生活方式、相关情景信息追踪的过程[14]。在这一过程中,消费者运用量化工具,旨在收集、管理、反思自我相关数据,从而更好地理解自身的健康状况和行为,与周围环境互动[9]。已有研究多从个体视角定义量化自我,但技术平台的应用使量化自我逾越个体界域而被社群成员共同使用[7,15]。为使定义更具普适意义,本研究将量化自我定义为在个体或社群层面以提升自我感知、意识或绩效等为目的而追踪测量自我生理、行为或环境等方面数据信息的过程。在这一过程中,消费者通过收集、分析、分享自我数据,以反思、管控和优化自我行为。在明确量化自我概念内涵的基础上,已有研究认识到量化自我所具有的积极效用,尤其强调量化自我对消费者自我精准管控和理性的增强效用,指出量化自我将使消费者重构自我知识而改变原有行为框架[5]。量化工具帮助并促进了消费者的自我监控活动,允许消费者随时随地追踪自我数据,而自我追踪的过程更可能唤起消费者的自我认知意识,带来消费者行为态度的改变[10]。

然而,已有研究多聚焦于量化自我对消费者的行为干预管控和理性增进效用,缺乏对量化自我如何影响消费者活动参与行为的认识,尚未明确量化对消费者参与活动所具有的直接效应。相关研究虽阐释了量化自我的概念内涵和积极效用,但研究观点零散,尚需整合的理论体系深入探讨消费者量化自我的内在机制。诸多学者虽认识到探究量化自我心理机制过程的必要性,并指出已有研究尚未建立关于消费者量化自我内在机制的理论[10],但学界对量化自我的探讨仍处于初始阶段,相关要素关系和内在机制尚不明确[8]。而且已有研究多为描述性研究,缺乏实证分析和实验检验[5]。

1.2 感知不一致

认知失调理论认为,认知一致性是消费者信息处理的基本原则[16]。当消费者执行的行为与其自我概念不一致时,即当消费者执行行为结果与其目标预期不一致时,失调将被唤起[17]。失调信息被认为是一种与消费者自我概念不一致的信息,其本质上是与消费者目标预期不一致的信息[18]。当消费者接收到不一致信息时将感到这一信息威胁了其稳定感觉,从而质疑其关于自我价值的信念,产生认知不一致感[19]。相关研究表明,消费者感知不一致存在积极和消极两面,面对活动中消费者在接收反馈信息前的自我目标预期,其所接收到的活动实际反馈信息与自我目标预期间的不一致可分为积极感知不一致和消极感知不一致。量化自我过程中,消费者同样可能接收到积极或消极感知不一致的行为活动测量结果。积极感知不一致指消费者接收到的活动反馈数据比预想的目标结果更积极而产生的不一致感,消极感知不一致指消费者接收到的活动反馈数据比预想的目标结果更消极而产生的不一致感[19]。当消费者自我感知与活动实际差异越大时,消费者体验到的感知不一致程度越高[17]。

近年来,用以追踪消费者信息,尤其是健康相关信息的移动应用和消费者设备不断增值、推广[6,20]。这些量化工具出现和应用的核心,是基于对预期行为结果感知会使消费者曲解其实际行为结果的信念[21],即消费者会主观地误以为其实际行为结果达到了或未达到预期目标,如感觉自己饮食合理但实际卡路里摄入量超标。相对于预期的目标,通过视觉化量化数据呈现消费者实际行为,这些量化工具旨在运用认知失调要素驱动消费者改变行为[22]。量化自我支持消费者获得关于自我状态和行为活动更强的洞察力,促进消费者对自我和环境的意识,使其先前主观未觉的预期目标与实际行为的不一致经由量化数据被客观觉察和感知[13,23]。相对于经验驱动的认知方式,数据驱动的认知方式使消费者更易于觉察到预期目标与实际行为间的差异。量化数据的获得将带来增强的不一致洞察,当不一致意识被唤起时消费者可获悉为消除不一致感知需进行的努力和行为调整,据此改变行为[21,24]。认知失调理论为本研究探究消费者量化活动参与行为的心理机制提供了研究视角和理论基础。因此,本研究基于认知失调理论对量化自我影响消费者活动参与行为的心理机制进行探究,具体包括量化对消费者活动参与绩效的影响、消费者感知不一致与自尊水平对其提升量化活动参与绩效意愿的影响、消费者自我概念清晰性对该影响的中介效应等。

2 研究假设和概念框架

2.1 变量定义

感知不一致是指消费者感知到其实际行为结果与预期目标的不一致[17],依据理论和实际现象可划分为积极感知不一致和消极感知不一致。积极感知不一致反映消费者感知接收到的实际活动反馈比目标结果更积极的程度,消极感知不一致反映消费者感知接收到的实际活动反馈比目标结果更消极的程度[19];自尊水平指消费者对自我价值高低的整体评估水平[25];自我概念清晰性是指消费者对自我知觉和认识的清晰程度[26-27];借鉴ETKIN[6]的观点,提升量化活动参与绩效的意愿指量化活动过程中消费者提升量化活动参与量的意愿。

2.2 量化对消费者活动参与绩效的影响

外部激励常被用来驱动欲求的行为。活动过程中提供外部激励能刺激消费者提升活动参与绩效[28]。纯粹测量效应理论也认为,当消费者行为被测量时,测量过程会诱导其形成某种判断,消费者将据此调整自己的行为反应,以期与自己在接受测量时所作判断相一致[29]。通过给予消费者活动参与量的反馈,量化将使消费者参与活动的数据结果得到突显。例如,量化消费者行走的步数或阅读的页数,将吸引消费者关注行走和阅读的程度。虽未提供明显的活动参与外部激励,量化通过强调消费者参与活动的数量结果,诱导消费者形成对活动参与结果的预判,激励消费者更多的参与活动[6]。通过量化,即追踪测量消费者参与活动的数据,提供消费者参与活动的数据反馈结果或是完成进度情况,如量化每天阅读的页数、行走的步数,将刺激消费者,激励其提升活动参与绩效。即使在没有显著外部激励的情况下,量化本身也具有外部激励效用。例如,向消费者呈现已经阅读的页数,将突显已阅读数量,使消费者读得更多。同样地,追踪测量消费者行走的步数将刺激消费者走得更多[30]。基于此,本研究提出假设。

H1与非量化情景相比,量化情景下消费者活动参与绩效更高。

2.3 感知不一致对消费者提升量化活动参与绩效意愿的影响

依据自尊水平的感知不一致变化对消费者提升活动参与绩效的意愿的影响,消费者往往难以通过主观判断识别其在特定活动中所处进度位置和范围,量化自我则为消费者提供判断行为的依据,激活了消费者后续行为决定和感觉。量化工具向消费者提供过去难以获得的直观活动数据,通过反馈量化数据增强消费者对自我概念与实际活动不一致认知的意识[21]。相关技术支持下,过去难以测量的活动几乎都能通过量化数据呈现。消费者可借助量化工具预先设定活动目标,追踪测量目标的达成程度。当消费者的目标与实际行为不符时(如目标走10 000步,实际走6 000步),则存在预期目标低于或高于实际行为的不一致认知,此时消费者将产生认知不一致感[31]。按照自我一致性理论观点,消费者持有对其执行行为的期望,这种期望标准源于消费者的行为习惯和社会普遍价值。期望可能是积极的,也可能是消极的。在这种情况下,认知一致性即指活动预示的结果与消费者的积极或消极期望相匹配的程度。消费者通常会依据自我的现实行为是否符合自我期望来评估其行为。若消费者感知到实际行为与自我期望不一致,认知失调将被唤起[32]。同样地,在接收某一反馈信息之前,消费者会对行为状态反馈结果持有期望,而消费者的自尊水平则决定了其所持期望是消极的还是积极的[33]。

在认知不一致的研究中,自尊被定义为现实自我与理想自我之间的差异,能力和价值是自尊的基础和来源,认知评价和情感过程则是自尊的表现[34]。自尊被视作一种认知心理建构,是消费者对自我价值的整体评估[25]。相关研究表明,当向消费者提供关于其特定活动绩效反馈信息时,高自尊消费者惯于积极评价自我,倾向于唤起更多的积极反馈陈述和关于成功的信息;低自尊消费者惯于消极评价自我,倾向于唤起更多的消极反馈陈述和关于失败的信息[19,34]。相对于低自尊的消费者,高自尊的消费者在自我描述中识别出更多的积极特质而非消极特质,往往认为其拥有较强的执行能力等积极属性,确保行为结果能够达到预期标准;而低自尊消费者则认为其缺乏特定活动必要的执行能力等积极属性,行为结果往往达不到预期标准[30,35]。消费者往往对意料之外的行为结果感到惊讶且更加敏感,自尊水平的差异会使消费者对同一行为结果作出不同的评判[32,36]。关于自我的积极认知使高自尊消费者更易受到消极不一致结果的影响,高自尊消费者的无意识自我肯定倾向使其对消极感知不一致的接受度较积极感知不一致更低[37];低自尊消费者的无意识自我怀疑动机则促使其对积极不一致结果更加敏感,在感知积极不一致时会无意识地加工积极信息,据此平衡对自我的怀疑态度[38]。低自尊消费者对自我行为活动能力持较低期望,由于一贯的行为反馈达不到其预期标准,消极感知不一致与其自我能力期望相符而不会唤起认知失调,积极感知不一致与其能力期望不相符将导致认知失调被唤起;高自尊消费者对自我行为活动能力持较高期望,由于一贯地认为自己能达到积极状态或行为结果,消极感知不一致与其自我能力期望不相符将唤起认知失调,积极感知不一致与其自我能力期望相符故而不会唤起认知失调。面对消极感知不一致,认知失调的唤起将使高自尊消费者体验到更强的不适感;面对积极感知不一致,认知失调的唤起将使低自尊消费者体验到更强的不适感[30]。

自尊决定了消费者对自我活动参与能力的期望水平,调节了消费者感知不一致时的行动唤起。依赖于自尊水平的感知不一致变化将带来消费者行为态度的改变[36]。面对消极反馈结果,对自我行为能力持较高期望的高自尊消费者将因消极感知不一致与其积极期望不匹配而唤起强烈的心理不适,提升其合理化自我行为的动机;而同一消极反馈结果对持较低行为能力期望的低自尊消费者而言,由于消极感知不一致与其消极期望相匹配(如目标走10 000步,实际走6 000步,期望走6 000步),对期望的确认使其合理化自我行为的动机不强。同样地,低自尊消费者将因积极感知不一致与其消极期望不匹配而受到驱动,提升其合理化自我行为的动机;而同一积极感知不一致因与高自尊消费者积极期望相匹配,对自我期望的确认将使高自尊消费者自我行为合理化动机不强[32,36]。消极感知不一致与积极期望的冲突将唤起高自尊消费者的认知失调,认为消极感知不一致是对其能力的否定,由此带来自我申辩欲望,为使自我行为合理化,消费者将调整其行为态度和努力水平,提升自我行为绩效;积极感知不一致与消极期望的冲突将唤起低自尊消费者的认知失调,认为积极感知不一致是对其能力的确证,由此带来自我确证欲望,为使自我行为合理化,消费者将调整其行为态度和努力水平[39-40]。

在面对预期目标与实际行为不一致时,除了改变行为态度,个体也可能搜寻新的认知要素,从而使两个不一致的要素相协调;或者改变环境认知要素,甚至对相关情况进行否认[41]。但ARONSON et al.[42]的实验研究表明,接收到关于不一致行为结果反馈的活动参与者,比没有接收到任何反馈的活动参与者表现出更强烈的态度转变意愿。量化自我支持消费者的行动绩效反馈,通过提供与活动相关的量化数据信息,增加消费者对实际活动与预期目标不同认知的意识,并减少否认这一意识的倾向[21]。量化使参与活动的消费者更难以忽视或否认不一致的绩效结果,当活动量化数据带来的感知不一致与消费者的积极期望或消极期望不匹配时,消费者将改变其行为态度,调整其参与活动的努力水平。因此,当通过直观量化数据确认自我实际行为与预期目标不一致时,消极感知不一致与高自尊消费者积极期望冲突导致的认知失调将驱使其更愿意提升活动参与绩效,积极感知不一致与低自尊消费者消极期望冲突导致的认知失调将驱使其更愿意提升活动参与绩效。基于此,本研究提出假设。

H2量化活动过程中,自尊水平与感知不一致同时影响消费者提升量化活动参与绩效的意愿。

H2a量化活动过程中,当感知到积极不一致时,相对于高自尊消费者,低自尊消费者具有更强的提升量化活动参与绩效的意愿;

H2b量化活动过程中,当感知到消极不一致时,相对于低自尊消费者,高自尊消费者具有更强的提升量化活动参与绩效的意愿。

2.4 自尊、感知不一致与提升量化活动参与绩效的意愿:自我概念清晰性的影响

如前所述,外在直观现实与内在自我感知不一致唤起的认知失调将带来消费者心理不适[43]。当感知不一致与自尊水平不匹配时,消费者的自我调控努力被激活,以降低由此带来的认知失调心理不适[36]。相关研究认为,感知不一致与自尊水平的不匹配会降低消费者的自我概念清晰性,而正是自我概念清晰性的降低驱动其改变行为态度,增强提升行为绩效的意愿[36,44]。自我概念即指消费者对自我的知觉和认识,自我概念清晰性是指消费者对自我知觉和认识的清晰程度,即自我信念被清晰和自信地定义、内部一致、稳定的程度,反映了自我概念的明确性和一致性水平[26-27]。高自我概念清晰性意味着消费者对自我更强的真实感、控制感和认知自信,而低自我概念清晰性则反映了消费者对自我的不确定感、心理不适感和迷惑[36]。

自我确认理论认为,当消费者接收到其认为积极或消极的反馈结果与自我观念相一致时,个体将体验到确定感;反之,个体将体验到不确定感[39]。面对特定反馈结果,当感知到消极不一致时,低自尊消费者的认知信号系统将提示消极感知不一致与其自尊水平相匹配,使其体验到较高认知确定性,从而使自我概念清晰性依旧保持原有水平;然而,同样感知到消极不一致的高自尊消费者,其认知信号系统将提示消极感知不一致与自尊水平不匹配,使其产生较强认知困惑感,从而降低其自我概念清晰性。高自尊消费者在感知到积极不一致时,其认知确定性较高,自我概念清晰性不发生变化;而低自尊消费者在感知到积极不一致时,自我概念清晰性将会降低[36,44]。这意味着,当行为反馈结果带来的感知不一致与消费者自尊水平越匹配时,即低自尊消费者感知到消极不一致、高自尊消费者感知到积极不一致,消费者持有较高的自我概念清晰性[44]。较高自我概念清晰性使消费者对自我现状予以肯定,缺乏调整行为的动力[36];而当行为反馈结果带来的感知不一致与消费者自尊水平不匹配时,即低自尊消费者感知到积极不一致、高自尊消费者感知到消极不一致,消费者自我概念清晰性降低[44]。为使自我概念更加清晰,消费者会增进对自我行为的控制,调整其努力以减少认知困惑,重建认知确定性[36]。非量化情景中通过搜寻新的认知要素或否定感知不一致来使自我概念更加清晰[36],与之相比,量化情景中客观行为数据的不可否认使消费者选择改变自我观念和努力,以清晰化自我概念。

需要强调的是,消费者往往持有不切实际的积极观念,向往积极的行为反馈,认为消极的不一致反馈会让其感到气馁,只是高自尊消费者对消极感知不一致接受度较低,而低自尊消费者对消极感知不一致更习以为常[45]。感知不一致与自尊水平的不匹配驱动消费者调整行为态度和努力,以减缓由此唤起的认知失调,提升自我概念清晰性[36]。由于消费者更倾向于认可积极感知不一致,一旦感知到积极不一致,为提升自我概念清晰性,低自尊消费者会选择改变其原有观念,使现有观念与积极感知不一致相匹配,并相应地调整其努力;而当高自尊消费者感知到消极不一致时,如果存在改进的可能或是无需冒风险,高自尊消费者会对自我行为进行修复,以提升自我概念清晰性[36]。当在参与活动的过程中感知到消极不一致时,高自尊消费者为提升自我概念清晰性,将倾向于自我查证,肯定其具有的活动参与能力,并提升参与活动的努力水平,以降低自我概念不清晰造成的不适感;当在参与活动过程中感知到积极不一致时,低自尊消费者倾向于自我增强,通过提升参与活动的努力水平,使自我观念与积极感知不一致相匹配,降低自我概念不清晰造成的不适感[46]。

因此,消费者自尊水平与感知不一致的匹配性决定了其自我概念是否清晰,从而影响消费者参与活动的态度和努力。在量化自我的过程中,若低自尊消费者在获得自我行为状态数据后感知到积极不一致,此时低自尊与积极感知不一致不匹配,消费者自我概念清晰性降低,进而驱动其改变参与活动的态度和努力,增强提升量化活动参与绩效的意愿;而若在获得自我行为状态数据后感知到消极不一致,消费者行为态度改变意愿则不强。若高自尊消费者在获得自我行为状态数据后感知到消极不一致,此时高自尊与消极感知不一致不匹配,消费者自我概念清晰性降低,进而驱动其改变参与活动的态度和努力,增强提升量化活动参与绩效的意愿;而若在获得自我行为状态数据后感知到积极不一致,消费者行为态度改变意愿则不强。基于此,本研究提出假设。

H3自尊水平和感知不一致同时对消费者的自我概念清晰性产生影响。

H3a量化活动过程中,当感知到积极不一致时,相对于高自尊消费者,低自尊消费者自我概念清晰性更低;

H3b量化活动过程中,当感知到消极不一致时,相对于低自尊消费者,高自尊消费者自我概念清晰性更低。

H4自我概念清晰性在自尊水平与感知不一致对消费者提升量化活动参与绩效的意愿影响过程中具有中介作用。

2.5 概念框架

综上所述,量化活动过程中,自尊水平与感知不一致的不匹配影响消费者提升量化活动参与绩效的意愿。量化影响消费者参与活动的内在心理机制是:在不同的自尊水平下,消费者的自尊水平与感知不一致之间越不匹配,消费者的自我概念越不清晰,提升量化活动参与绩效的意愿越强。换言之,量化活动过程中,消费者的高自尊与其感知到的消极不一致、低自尊与其感知到的积极不一致同时影响消费者面对认知不一致造成的自我概念不清晰,进而影响其提升量化活动参与绩效的意愿。因此,本研究框架见图1。

图1 概念框架Figure 1 Conceptual Framework

3 研究设计

3.1 实验1

实验1检验量化对消费者的活动参与绩效有怎样的影响。考虑到现实生活中消费者具有选择是否量化其参与活动的自由,且为了排除实验中要求被试观测活动数据的干扰可能对量化效应造成的影响,研究人员将被试随机分为控制组、量化组和选择性量化组。控制组被试仅需阅读实验材料,不提供阅读的页数;量化组被试被要求看自己阅读的页数;选择性量化组会接收到活动量化数据,但被告知是否观察这些测量反馈数据完全取决于他们自己,即没有要求被试看阅读页数,而被告知“如果对自己阅读页数感兴趣,可在文摘每页右上角看到已经阅读的页数,但这并不是本实验所要求的部分”,这样研究人员能够在检验量化效应的同时确定当提供量化数据时消费者是否会注意这些数据。

2017年6月21日,77名天津某高校的学生参与该项实验,被试平均年龄为22.53岁,男性占46.75%。其中,控制组26人,量化组25人,选择性量化组26人。阅读材料前,研究人员告知被试本次实验要探索阅读对人们的影响,安排被试花费一定时间阅读一份摘录文章材料,并记录被试的活动参与量,以检验量化的效应。请被试用10分钟阅读摘录于一本书的文章,且需从第1页依次往后阅读,本次阅读无关其阅读速度的快慢,参与实验的报酬与阅读速度或质量无关。3组被试的条件差异在于,量化组和选择性量化组被试均可以看到关于阅读页数的量化信息。每当被试读完1页文章,就可在下1页文章的右上角看到自己已阅读的数量(“你已经阅读了X页”,阅读页数从1开始计数)。要求量化组被试每阅读完1页文章就需注意已经阅读的页数,选择性量化组被试可以自由选择是否注意已经阅读的页数,从始至终未给控制组被试提供阅读页数的量化信息。为了避免阅读页数的量化信息使被试注意力分散而影响实验结果,每当控制组被试读完1页文章,就可在下1页文章右上角看到所阅读章节的标题。随后,被试报告其不一致感知的程度,即我阅读材料页数与自己感觉的不一样,1为完全不同意,7为完全同意,并回答人口统计学方面的问题。被试均为高校学生,具备基本阅读能力,且阅读材料并未提供文章名、作者、出版商等信息。为避免被试对阅读材料感兴趣,或是觉得阅读材料内容较难而影响实验准确性,在实验结束后要求被试报告其对阅读材料的感知困难度和喜好度。由于对被试行为的追踪测量可能会使其感到压力和不安,从而影响被试的活动参与量,因此被试在阅读期间并未得到任何时间进度提示。但为检测这种可能,测量被试在阅读过程中的压力感和焦虑感。实验结束后请被试回答,在刚过去的10分钟里你感到有多紧张,1为完全不紧张,7为非常紧张;在刚过去的10分钟里你感到有多焦虑,1为完全不焦虑,7为非常焦虑。

检验结果表明,量化会增加被试的阅读数量,F(2,74)=13.90,p<0.05。控制组的均值为13.50,标准差为4.06;量化组的均值为17.88,标准差为2.86;两组相比较,量化会增加被试的阅读页数,F(1,74)=5.33,p<0.05。选择性量化组的均值为17.32,标准差为2.64,与控制组相比,当量化具有选择性时,同样会增加被试的阅读页数,F(1,74)=6.98,p<0.05。但量化组与选择性量化组的被试阅读数量并不存在显著差异,F(1,49)<1,p=0.77。在选择性量化组中,有87.01%的被试报告了自己的阅读页数,说明当量化信息可得时消费者倾向于关注量化信息。男性与女性被试阅读页数无显著差异。

3组被试感知的阅读材料困难程度不存在显著差异,控制组的均值为2.77,标准差为1.21;量化组的均值为2.58,标准差为1.06;选择性量化组的均值为2.72,标准差为1.10;F(2,74)<1,p=0.82。3组被试感知的阅读材料对其的吸引力不存在显著差异,控制组的均值为4.92,标准差为1.16;量化组的均值为4.50,标准差为1.27;选择性量化组的均值为5.00,标准差为1.04;F(2,74)<1,p=0.26。排除了阅读材料困难度和喜好度影响被试阅读数量的可能。

3组被试报告的紧张感无显著差异,控制组的均值为3.04,标准差为1.28;量化组的均值为3.12,标准差为1.21;选择性量化组的均值为3.04,标准差为1.31;F(2,74)<1,p=0.97。3组被试报告的焦虑感无显著差异,控制组的均值3.15,标准差为1.41;量化组的均值为3.19,标准差为1.33;选择性量化组的均值为3.12,标准差为1.33;F(2,74)<1,p=0.98。排除了被试因量化或选择性量化阅读页数可能造成的紧张和焦虑而影响阅读数量的可能。

需要指出的是,量化组被试比控制组被试报告了更强的不一致感知,量化组的均值为5.28,标准差为0.84;控制组的均值为3.96,标准差为0.66;F(1,74)=6.22,p<0.05。选择性量化组被试同样比控制组被试报告了更强的不一致感知,选择性量化组的均值为5.23,标准差为0.82;F(1,74)=4.61,p<0.05。但量化组被试与选择性量化组被试报告的不一致感知无显著差异,F(1,49)<1,p=0.71。说明非量化情景并不会唤起消费者在参与活动中的不一致感知,量化会显著增进消费者在参与活动中的不一致感知。数据分析结果表明,H1得到验证。

3.2 实验2

3.2.1 前测

实验2检验不同自尊水平下,被试在参与量化活动过程中,是否因量化造成的感知不一致降低自我概念清晰性而具有更强的提升量化活动参与绩效的意愿。实验2采用与实验1相同的文章摘录材料,量化被试阅读的页数。每当被试读完1页材料,就可在下1页文章的右上角看到自己已阅读的数量(“你已经阅读了X页”,阅读页数从1开始计数)。共有45名上海某高校学生参与前测,平均年龄为23.20岁,男性占57.78%,实验时间为2017年9月22日。依据GIBBONS et al.[47]的观点,当消费者参与活动的实际反馈信息与其目标间差异达到15%时,消费者将感受到强烈不一致。实验2开始前研究人员记录了被试报告的测量结果会令其感到不一致的水平,平均水平为15.67%,基本与15%的阈值一致。

为检验实验2的材料是否能操控被试对测量结果的感知不一致,前测时基于被试报告的唤起其感知不一致的平均水平设计实验2的材料。前测中将被试随机分为消极感知不一致组和积极感知不一致组,向被试提供与实验1相同的材料并配以文字说明:“你有10分钟的时间阅读该摘录材料,并在阅读结束后获知你阅读的页数与平均水平的差异。”随后要求两组被试分别用10分钟阅读该文章摘录材料,并告知被试需从第1页往后阅读,参与实验的报酬与阅读的速度或页数无关。阅读结束后,被试将得到其阅读页数与平均水平差异的统计简表。消极感知不一致组被试的简表显示:“您一共阅读X页,您阅读材料的页数比平均水平低15.67%”;积极感知不一致组被试的简表显示:“您一共阅读X页,您阅读材料的页数比平均水平高15.67%”。此后,分别确认两组被试是否对所获结果感到消极或积极,并让被试回答已阅读材料的页数以及已阅读材料页数与其预想的结果相比令其感知不一致的程度,1为一致,4为不一致。

检验结果表明,通过实验操控,积极感知不一致组被试对阅读测量结果感知到积极不一致,均值为3.23,标准差为0.75;消极感知不一致组被试对阅读测量结果感知到消极不一致,均值为3.09,标准差为0.85。上述操控被试感知不一致的实验材料有效,可用于正式实验。

3.2.2 正式实验

实验2旨在通过检验不同自尊水平下量化造成的感知不一致是否会降低个体自我概念清晰性,以及降低的自我概念清晰性是否会使个体提升量化活动参与绩效的意愿增强,验证量化影响个体活动参与行为的心理机制。实验2设计为自尊水平的高和低与感知不一致的积极和消极的2×2组间设计。依据前测方法操控感知不一致,阅读页数高于平均水平15.67%的被试为积极感知不一致,阅读页数低于平均水平15.67%的被试为消极感知不一致。因变量是被试报告的自我概念清晰性及其提升量化活动参与绩效的意愿。借鉴CAMPBELL et al.[26]的量表测量自我概念清晰性,共5个题项,包括我知道自己到底是个怎样的人、我极少体验到自身各方面品质间的冲突、我对自己的信念极少发生改变、我基本不会疑惑自己究竟是个怎样的人、无论何时问及我的品质得到的描述基本一样,评分1为不同意,4为同意。测量提升量化活动参与绩效意愿的题项为被试愿意提升其活动参与量的程度,评分1为不愿意,4为愿意。

2017年9月24日和25日,110名江西某高校的学生参与该项实验,平均年龄为23.09岁,男性占50%。被试独立完成实验,并于实验结束后获得报酬。实验开始前,被试先填写自尊量表。借鉴田录梅[48]的自尊量表,结合本研究实验情景,开发自尊量表,主要是被试对其自我感觉的陈述,共5个题项,包括我感觉自己有许多好的品质、我感觉自己有很多值得自豪的地方、我希望能为自己赢得更多尊重、我一向觉得自己对很多活动都很擅长、我能把事情做得与其他人一样好。要求被试选择对量表中各陈述的赞同程度,1为不同意,4为同意。基于被试自尊量表得分,将得分高于中位数的被试划为高自尊被试组,共56人;得分低于中位数的被试划为低自尊被试组,共54人。被试自尊水平得到操控。为避免人口统计学因素和测量结果的信任感可能对实验结果造成干扰,研究人员告知被试最终结果来自计算机真实统计,且被试阅读区域为隔断式办公桌,各被试之间不得交流。实验结束后,被试获得测评简表,随后报告性别和年龄等人口统计学特征及其对测量结果可信度的感知。对测量结果可信度的感知评分,1为不可信,4为可信。此外,本研究通过意外程度、不适程度、在意程度测量被试对测量结果感知不一致的反应程度,从1至4程度依次增强。

3.2.3 数据分析和假设检验

(1)操控检验。采用自尊水平与感知不一致的2×2双因素方差分析,对自尊水平和感知不一致进行操控检验。检验结果表明,与受高自尊水平操控的被试相比,受低自尊水平操控的被试显著持有更低水平的自尊,低自尊被试的均值为1.74,标准差为0.19;高自尊被试的均值为3.30,标准差为0.26;F(1,106)=6.29,p<0.05。表明实验对自尊水平的操控成功。检验感知不一致在积极感知不一致程度和消极感知不一致程度两个操控检验测项上的差异,从1至4程度递增。检验结果表明,与受积极感知不一致操控的被试相比,受消极感知不一致操控的被试感知其测量结果更加消极,消极感知不一致被试的均值为3.72,标准差为0.45;积极感知不一致被试的均值为1.16,标准差为0.38;F(1,106)=8.19,p<0.05。与受消极感知不一致操控的被试相比,受积极感知不一致操控的被试感知其测量结果更加积极,积极感知不一致被试的均值为3.81,标准差为0.39;消极感知不一致被试的均值为1.32,标准差为0.47;F(1,106)=10.83,p<0.05。表明实验对感知不一致的操控有效。此外,感知不一致反应程度题项的Cronbach′sα值为0.94,信度较高。低自尊被试对积极感知不一致的反应程度显著高于消极感知不一致,积极感知不一致的均值为3.67,标准差为1.04;消极感知不一致的均值为1.46,标准差为0.31;F(1,52)=28.09,p<0.05。高自尊被试对消极感知不一致的反应程度显著高于积极感知不一致,消极感知不一致的均值为3.42,标准差为0.93;积极感知不一致的均值为1.49,标准差为0.36;F(1,54)=22.95,p<0.05。验证结果与已有研究的观点一致[32,36]。

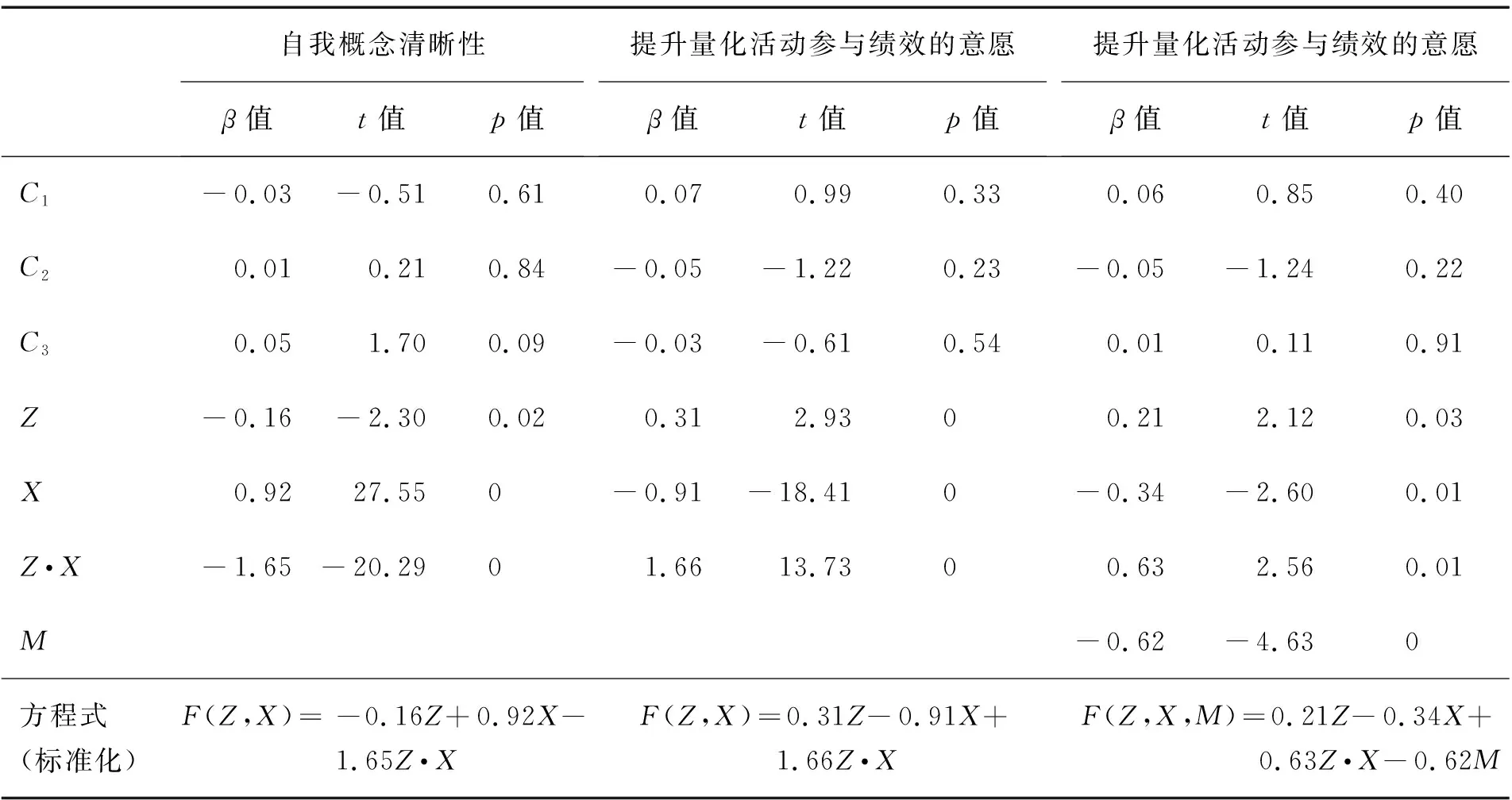

(2)自尊水平与感知不一致对消费者提升量化活动参与绩效意愿的影响。通过回归分析,将消费者的性别(C1)、年龄(C2)和测量结果信任感(C3)作为控制变量,将感知不一致(Z)、自尊水平(X)、感知不一致与自尊水平的交互项作为自变量,将消费者提升量化活动参与绩效的意愿作为因变量,并对各数据进行中心化处理。回归结果表明,感知不一致与自尊水平的交互项对消费者提升量化活动参与绩效的意愿的影响显著,β=1.66,t(107)=13.73,p<0.05。当感知到积极不一致时,低自尊被试比高自尊被试报告了更强的提升量化活动参与绩效的意愿,低自尊被试的均值为3.50,标准差为0.51;高自尊被试的均值为1.73,标准差为0.45;F(1,107)=8.07,p<0.05。H2a得到验证。当感知到消极不一致时,高自尊被试比低自尊被试报告了更强的提升量化活动参与绩效的意愿,高自尊被试的均值为3.77,标准差为0.43;低自尊被试的均值为1.50,标准差为0.51;F(1,107)=9.41,p<0.05。H2b得到验证。据此,H2得到验证。

(3)自尊水平与感知不一致对消费者自我概念清晰性的影响。先检验自我概念清晰性量表的信度,结果表明,Cronbach′sα值为0.95,信度较高。通过回归分析,将消费者性别、年龄和测量结果的信任感作为控制变量,将感知不一致、自尊水平、感知不一致与自尊水平交互项作为自变量,将消费者自我概念清晰性(M)作为因变量,并对各数据进行中心化处理。回归结果表明,感知不一致与自尊水平的交互项对消费者自我概念清晰性的影响显著,β=-1.65,t(107)=-20.29,p<0.05。当感知到积极不一致时,低自尊被试比高自尊被试报告了更低自我概念清晰性,低自尊被试的均值为1.65,标准差为0.38;高自尊被试的均值为3.47,标准差为0.29;F(1,107)=6.59,p<0.05。H3a得到验证。当感知到消极不一致时,高自尊被试比低自尊被试报告了更低的自我概念清晰性,高自尊被试的均值为1.62,标准差为0.51;低自尊被试的均值为3.63,标准差为0.28;F(1,107)=6.92,p<0.05。H3b得到验证。据此,H3得到验证。

(4)自我概念清晰性的中介作用。依据ZHAO et al.[49]的分析程序,参照PREACHER et al.[50]的Bootstrap中介效应检验方法,检验自我概念清晰性的中介效应。将消费者自尊水平通过Spotlight方法处理为分类变量,选择模型8,样本量为5 000,采用偏差校正的非参数百分位取样方法进行检验,结果见表1。由表1可知,自我概念清晰性中介效应值为3.38,95%水平下置信区间为[2.64,4.31],表明自我概念清晰性在自尊水平与感知不一致对消费者提升量化活动参与绩效意愿的影响中起中介效应。对于低自尊水平,自我概念清晰性中介效应显著,中介效应值为-1.75,95%水平下置信区间为[-2.22,-1.36],不包含0;对于高自尊水平,自我概念清晰性中介效应显著,中介效应值为1.64,95%水平下置信区间为[1.24,2.12],不包含0。在不同自尊水平下,自我概念清晰性在自尊水平与感知不一致对消费者提升量化活动参与绩效意愿的影响中起中介效应,H4得到验证。

(5)自尊水平对自我概念清晰性在感知不一致对消费者提升量化活动参与绩效的意愿影响中的中介效应的调节作用。将消费者的性别、年龄和测量结果的信任感作为控制变量,将感知不一致、自尊水平、感知不一致与自尊水平的交互项、自我概念清晰性作为自变量,将消费者提升量化活动参与绩效的意愿作为因变量,进行回归分析,回归结果见表2。由表2可知,自我概念清晰性系数显著,β=-0.62,t(107)=-4.63,p<0.05;感知不一致与自尊水平的交互项同样显著,β=0.63,t(107)=2.56,p<0.05。表明自尊水平对感知不一致通过自我概念清晰性影响消费者提升量化活动参与绩效的意愿起中介的调节作用,H4得到进一步验证。

表1 自我概念清晰性的中介效应Table 1 Mediating Effect of Self-concept Clarity

表2 自尊水平对自我概念清晰性中介效应的调节作用Table 2 Moderating Effect of Self-esteem Level on the Mediating Effect of Self-concept Clarity

3.3 实验3

由实验2结果可知,不同消费者对积极感知不一致和消极感知不一致的反应程度存在差异,当高自尊消费者感知到消极不一致时,表现出强烈、适中、平缓的反应程度;当低自尊消费者感知到积极不一致时,表现出强列、适中、平缓的反应程度。实验3检验被试在参与量化活动过程中,是否会因为对感知不一致反应程度的不同而影响其自我概念清晰性和提升量化活动参与绩效的意愿。参照实验2的流程设计和操控方法,实验3设计为高自尊消极感知不一致和低自尊积极感知不一致与高、中、低3种感知不一致反应程度的2×3组间设计。2017年9月26日和27日,120名天津某高校的学生参与该项实验,平均年龄为20.82岁,男性占53.33%。被试独立完成实验,并于实验结束后获得报酬,参照实验2操作流程,各组被试在实验结束后分别报告其自我概念清晰性、提升量化活动参与绩效的意愿、感知不一致反应程度。

检验结果表明,受低自尊水平操控的被试比受高自尊水平操控的被试显著持有更低水平的自尊,低自尊被试的均值为1.89,标准差为0.27;高自尊被试的均值为3.35,标准差为0.34;F(1,118)=5.86,p<0.05,表明实验对自尊水平的操控成功。与受积极感知不一致操控的低自尊被试相比,受消极感知不一致操控的高自尊被试感知其测量结果更加消极,受消极感知不一致操控的高自尊被试的均值为3.27,标准差为0.52;受积极感知不一致操控的低自尊被试的均值为1.63,标准差为0.80;F(1,118)=18.04,p<0.05。与受消极感知不一致操控的高自尊被试相比,受积极感知不一致操控的低自尊被试感知其测量结果更加积极,受积极感知不一致操控的低自尊被试的均值为3.28,标准差为0.87;受消极感知不一致操控的高自尊被试的均值为1.65,标准差为0.61;F(1,118)=6.23,p<0.05。检验结果表明,实验对自尊水平和感知不一致的操控有效。

按照被试报告结果,根据被试的得分高低,将被试对感知不一致的反应程度分为高、中、低3个水平。高自尊消极感知不一致组的被试共60人,对消极感知不一致反应程度高的20人,反应程度中等的20人,反应程度低的20人;低自尊积极感知不一致组的被试共60人,对积极感知不一致反应程度高的20人,反应程度中等的20人,反应程度低的20人。在高自尊消极感知不一致组,对被试的消极感知不一致的反应程度检验结果表明,反应程度高的被试的均值为4.43,标准差为0.39;反应程度中等的被试的均值为3.33,标准差为0.24;二者的差异显著,F(1,38)=10.75,p<0.05。反应程度低的被试的均值为2.27,标准差为0.37;反应程度中等与反应程度低的差异显著,F(1,38)=6.73,p<0.05。在低自尊积极感知不一致组,对被试的积极感知不一致的反应程度检验结果表明,反应程度高的被试的均值为4.46,标准差为0.38;反应程度中等的被试的均值为3.31,标准差为0.25;二者的差异显著,F(1,38)=7.79,p<0.05。反应程度低的被试的均值为2.23,标准差为0.36;反应程度中等与反应程度低的差异显著,F(1,38)=5.16,p<0.05。对被试感知不一致反应程度操控成功。

图2描绘了感知不一致的不同反应程度对被试的自我概念清晰性的影响,图3描绘了感知不一致的不同反应程度对被试提升量化活动参与绩效的意愿的影响。由图2可知,在高自尊消极感知不一致的被试对自我概念清晰性的影响中,对消极感知不一致反应程度高的被试其均值为1.26,标准差为0.19;反应程度中等的被试其均值为1.62,标准差为0.14;反应程度低的被试其均值为2.01,标准差为0.26;与反应程度中等的被试相比,反应程度高的被试其自我概念更不清晰,F(1,38)=5.89,p<0.05;反应程度中等的被试其自我概念清晰性显著低于反应程度低的被试,F(1,38)=7.61,p<0.05。在低自尊积极感知不一致的被试对自我概念清晰性的影响中,对积极感知不一致反应程度高的被试其均值为1.22,标准差为0.21;反应程度中等的被试其均值为1.54,标准差为0.11;反应程度低的被试其均值为2.17,标准差为0.23;与反应程度中等的被试相比,反应程度高的被试其自我概念更不清晰,F(1,38)=5.92,p<0.05;反应程度中等的被试其自我概念清晰性显著低于反应程度低的被试,F(1,38)=6.28,p<0.05。

图2 反应程度对自我概念清晰性的影响Figure 2 Influence of Reaction Intensity on Self-concept Clarity

图3 反应程度对提升绩效意愿的影响Figure 3 Influence of Reaction Intensity on Willingness to Improve Performance

由图3可知,在高自尊消极感知不一致的被试对提升量化活动参与绩效的意愿的影响中,对消极感知不一致反应程度高的被试其均值为3.85,标准差为0.37;反应程度中等的被试其均值为3.40,标准差为0.50;反应程度低的被试其均值为2.80,标准差为0.41;与反应程度中等的被试相比,反应响度高的被试持有更强提升绩效的意愿,F(1,38)=13.35,p<0.05;反应响度中等的被试提升绩效的意愿显著高于反应程度低的被试,F(1,38)=7.24,p<0.05。在低自尊积极感知不一致的被试对提升量化活动参与绩效的意愿的影响中,对积极感知不一致反应程度高的被试其均值为3.65,标准差为0.49;反应程度中等的被试其均值为3.05,标准差为0.39;反应程度低的被试其均值为2.45,标准差为0.51;与反应程度中等的被试相比,反应程度高的被试其提升绩效的意愿更强,F(1,38)=10.12,p<0.05;反应程度中等的被试提升绩效的意愿显著高于反应程度低的被试,F(1,38)=15.52,p<0.05。

由此可知,在自尊水平与感知不一致相冲突导致消费者行为态度转变的过程中,消费者对这一冲突反应强烈与否影响了其自我概念清晰性和提升量化活动参与绩效的意愿。对冲突反应越强烈,消费者的自我概念越不清晰,其提升绩效的意愿越强。

4 结论

本研究基于个体差异视角,结合消费者接收到量化结果时的感知不一致和自尊水平对量化自我的效应及其影响消费者活动参与行为的内在机制进行研究,得到了富有价值的结论。研究结果表明,与非量化情景相比,量化自我将提升消费者的活动参与绩效,并增进消费者的不一致感知。当存在量化条件时,消费者往往会主动选择参与量化自我。量化自我过程中,消费者的自尊水平与测量反馈感知不一致同时对其提升量化活动参与绩效的意愿和自我概念清晰性产生影响,且自我概念清晰性在消费者提升量化活动参与绩效的意愿过程中起中介作用。具体而言,当在量化自我过程中感知到积极不一致时,与高自尊消费者相比,低自尊消费者的自我概念清晰性更低,为使自我概念与积极感知不一致相匹配,消费者更愿意提升量化活动参与绩效;且低自尊消费者对积极感知不一致反应越强烈,其自我概念清晰性越低,继而提升参与绩效的意愿越强。当在量化自我过程中感知到消极不一致时,与低自尊消费者相比,高自尊消费者的自我概念清晰性更低,为证实其积极自我概念,消费者更愿意提升量化活动参与绩效;且高自尊消费者对消极感知不一致反应越强烈,其自我概念清晰性越低,提升参与绩效的意愿越强。

已有研究对量化自我的作用、阶段性过程等方面的分析为本研究探讨量化自我对消费者活动参与行为的影响、整体性思考量化自我影响消费者活动参与行为的心理机制提供了理论基础。研究内容和研究视角方面,本研究从个体认知差异视角出发,基于认知失调理论构建理论框架,探究量化自我影响消费者活动参与行为的心理机制,完善和深化了量化自我相关理论。研究方法方面,运用实验研究方法,本研究更精准有效地探明和验证了量化自我对消费者提升活动参与绩效的意愿的促进作用,以及自尊水平和感知不一致共同作用下,经由自我概念清晰性影响消费者提升量化活动参与绩效的意愿的机制过程,对量化自我相关要素的内在关系进行了梳理和证实。

就实践启示而言,由于量化将增进消费者的活动参与绩效,且无论量化是强制性还是选择性的,这一效应都会存在。这就意味着企业在驱动消费者特定行为时,通过量化的情景设计能够更有效地提升消费者特定活动的参与绩效。为获得更高水平的消费者参与,企业应适当设计和开发量化产品,呈现和传递量化信息。研究结果同样预示着,企业可通过在量化数据追踪、量化信息传递过程中降低消费者的自我概念清晰性来增进其提升量化活动参与绩效的意愿。为激发消费者的感知不一致,量化工具应依据消费者自尊水平向其提示积极或消极不一致信号。而对消费者自尊水平的确定既可以来自消费者自我测评,也可以通过情景差异确定。例如,初期参与量化活动时,消费者对其活动参与能力认知确定性往往较低,量化工具可提供低水平目标设置建议,并在消费者目标达成后予以提示。就活动目标设置而言,考虑到量化具有提升绩效的效应,阶段性目标或多个子目标的设置形式更可能促进消费者实现活动目标。此外,不同类型或形式的量化数据反馈将使消费者对同一自我数据形成差异化理解,因而带来不同量化自我效力[7]。因此,量化设备厂商应通过可视化界面设计和内容呈现形式的设计(如色彩突显、自我数据对比、社群数据对比),使提供的追踪测量数据信息更易于唤起低自尊消费者积极感知不一致和高自尊消费者消极感知不一致,并增进消费者对感知不一致的反应强度,从而使消费者调整其量化活动参与的意愿。

当然,本研究实验设计均为对文摘材料阅读页数的量化,并未设计田野实验,未来研究可采用智能手环等自我追踪数据测量设备对被试行走步数、卡路里摄入量等日常行为活动进行量化。被试均为高校的学生,相对年轻,多通过自我报告采集数据。虽然相关假设得到了实验数据的支持,但研究结果的外部效度因上述条件和情景设计受到限制。未来研究应选择不同层次被试,通过实地实验对相关假设进行检验,拓宽研究结果的外部效度。此外,每种认知对个体而言都有一定程度的重要性,而这种重要性则为个体行为态度的转变带来了相应程度的阻力,消费者对认知要素重要性的感知将影响其行为态度的转变过程[32]。因此,消费者感知量化活动重要性可能调节自尊水平与感知不一致下自我概念清晰性对消费者提升量化活动参与绩效的意愿的影响。需要强调的是,技术支持下的数据分享使量化自我逐渐成为一种社群性活动,社群成员间数据的比较同样会带来不一致感知,并可能通过社群成员亲密度、感知面子等影响个体的后续行为。从社群视角探究消费者参与量化活动的行为变化和内在机制也是未来研究值得探讨的问题。