相带约束复杂薄互沉积储层预测方法与实践

——以垦利10油田沙河街组储层为例

2018-07-23朱建敏王少鹏张倩萍李文忠

朱建敏,钱 赓,王少鹏,张倩萍,李文忠

(中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津 300459)

引 言

近几年,渤海湾盆地古近系油藏储量、产量几乎占到渤海油田的一半。十二五期间开发的古近系油藏多为辫状河三角洲沉积,储层横向分布较稳定,为构造层状油藏,随着古近系油藏开发程度日益加深,涉及的沉积类型多样化、储层分布特征复杂化。该类油藏普遍埋藏深,地震资料主频相对较低、品质较差[1],难以对单砂层进行有效分辨。多数学者对该类储层的预测一般以地震可识别的分辨率为研究尺度,通过地震多属性提取或多属性融合优选出能够表征储层分布的地震属性[2-4],全油田各个区块均用一种地震属性表征储层分布,用一把尺子衡量所有的沉积相带。使用该传统方法,垦利10油田难以优选出一种井震吻合率、储层预测精度均高于60%的属性。不同物源、不同沉积体系、不同相带会形成不同的储层结构,不同储层结构会造成地震反射波形差异[5-7],那么不同储层结构的地震属性可能就不同。因此,本文在开展地震储层预测之前,首先进行地质沉积研究,在沉积相带、沉积模式约束下进行区带划分,平面上细化研究尺度,然后在单区带内再开展地震地质一体化储层预测。研究注重沉积相带、沉积模式的主导作用,分析储层结构及地震响应特征,形成一种复杂薄互沉积储层预测方法,利用新钻开发井验证,储层预测精度高达70%。

1 油田地质特征

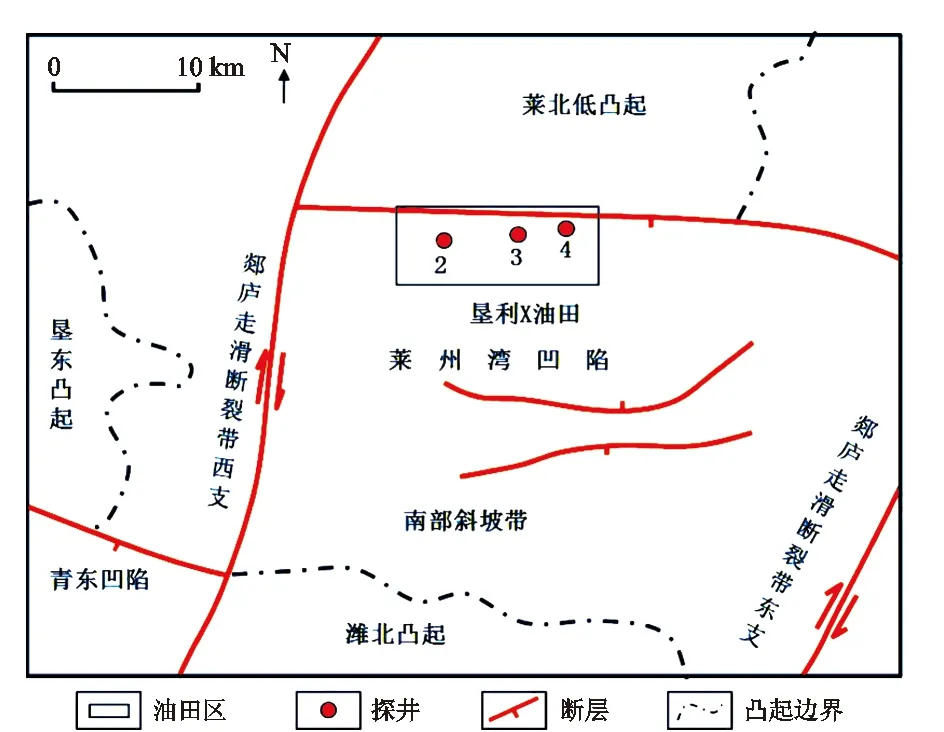

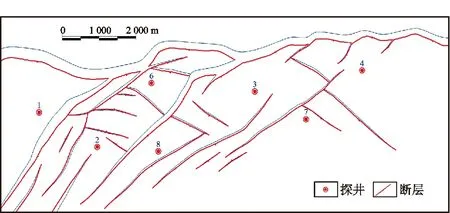

垦利10油田位于渤海南部莱州湾凹陷北部陡坡带,依附于长期继承性活动的莱北一号大断层,由上升盘的披覆半背斜和下降盘的断裂半背斜组成[8-9](图1、图2)。垦利10油田含油层位多,明化镇组、馆陶组、东营组及沙河街组均有油层钻遇,其中古近系沙三段是主力含油层位[10]。沙三段油藏被一系列断层分割为多个断块(图2),沙三段油藏整体埋深-2 460~-2 764 m,储层为辫状河三角洲沉积,油藏类型为受岩性、构造、断层控制的中轻质岩性-构造油藏[11-13]。

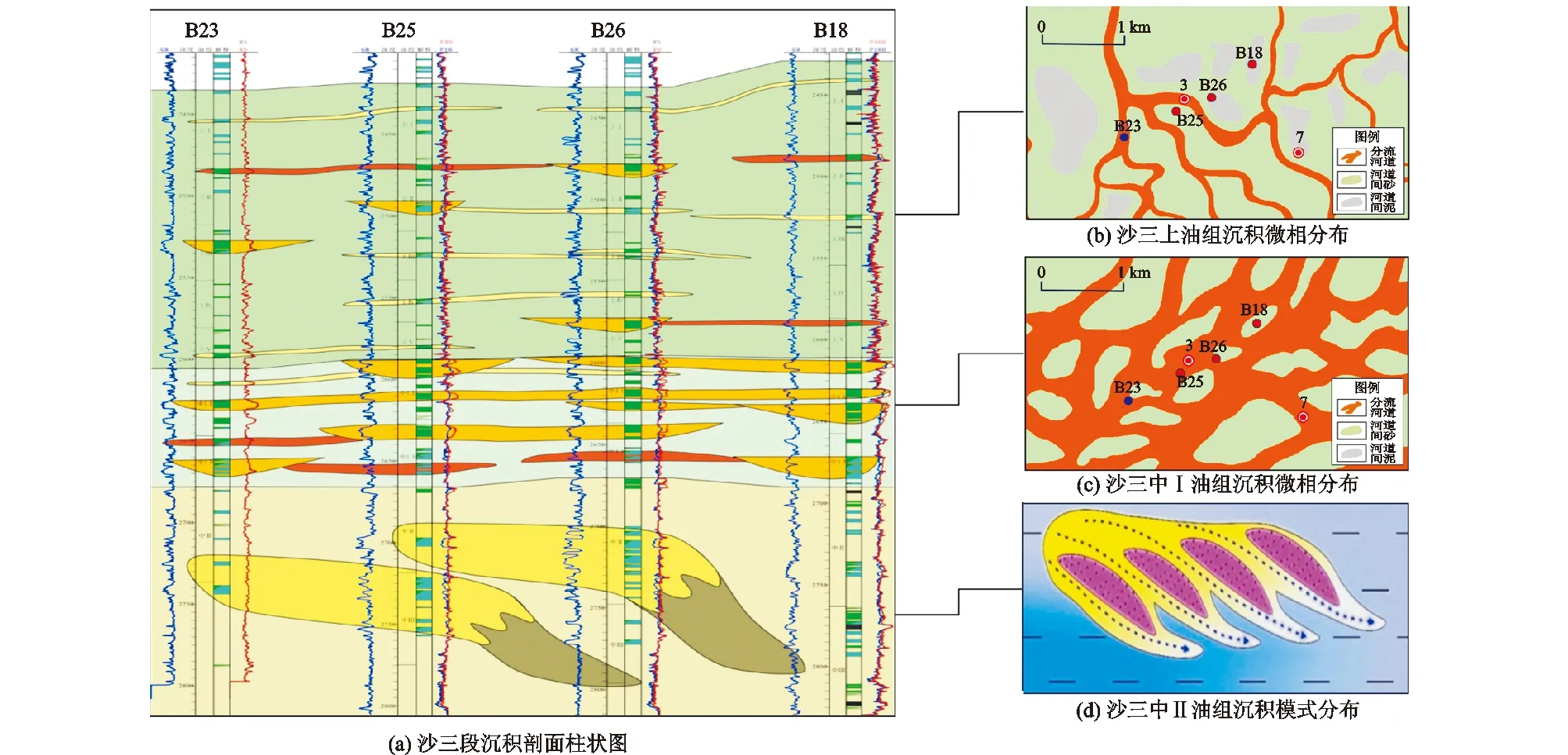

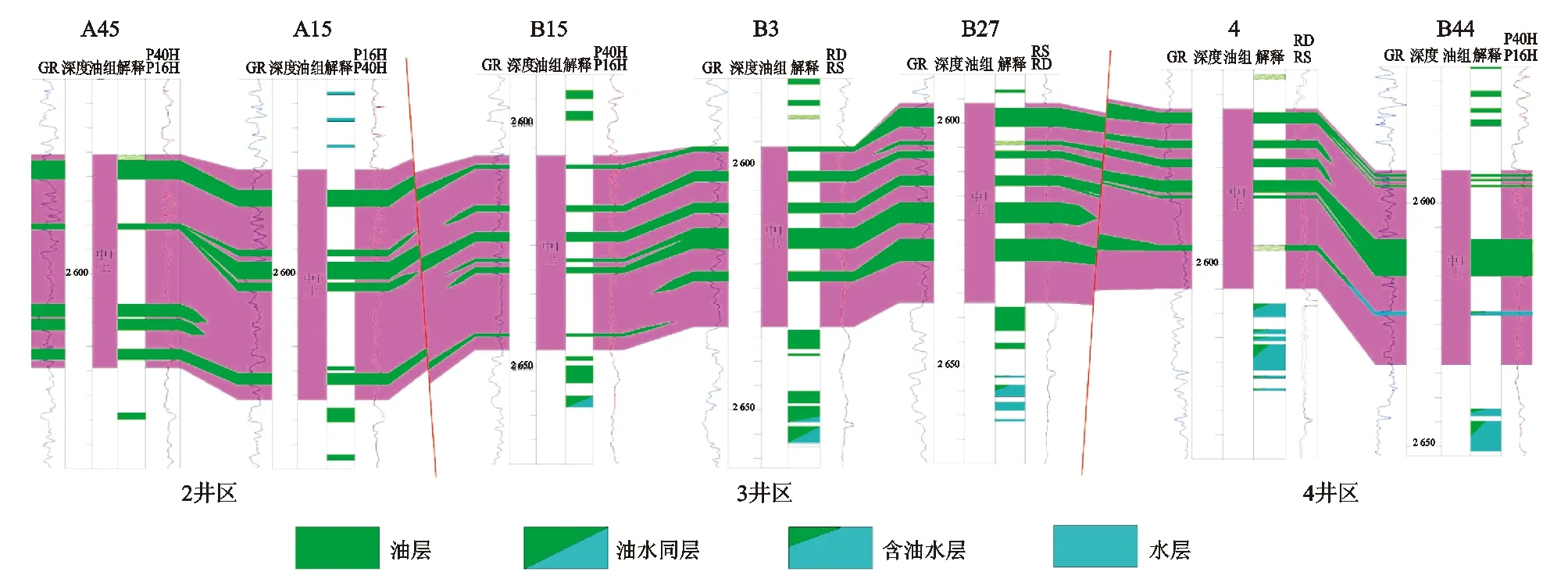

沙三中亚段沉积物源主要来自西南的垦东凸起[9],结合已钻开发井资料研究,沙三中亚段纵向发育2种沉积类型储层:沙三中Ⅱ油组为高频进积型三角洲沉积,砂体较厚,储层横向变化快,单砂体厚度集中在8~30 m;沙三中Ⅰ油组为正常辫状河三角洲前缘沉积,储层横向发育较稳定,单砂体厚度集中在2~5 m。沙三上油组沉积物源发生转换,来自北部的莱北低凸起为窄河道型三角洲沉积,储层横向变化快,单砂体厚度主要集中在1~4 m(图3)。

油田三维地震资料分辨率为35 m左右,沙三中Ⅰ上油组厚度与地震资料分辨率相当,地震反射波形对应一个波峰同向轴,通过传统全油田属性提取优选耦合,井点实钻储层厚度与属性耦合程度不高,仅有60%左右,难以满足开发井实施需求。对于沙三中Ⅱ油组高频进积型三角洲,通过已钻井发现储层横向变化快,不同期次三角洲或同一期次三角洲不同部位的开发井实钻厚度差异大,对优势储层分布认识不清。在地震资料纵向分辨率低的客观条件下,提出沉积相带约束下的储层研究思路,将沉积相带与地球物理方法相融合,针对垦利10油田中Ⅰ上油组、中Ⅱ油组2种沉积类型储层,采用沉积约束下分区带属性耦合储层预测技术、井震一体化高频进积型三角洲储层预测技术,对沙三上油组薄储层进行预测。

图1 垦利10油田区域位置Fig.1 Regional location of Kenli 10 oilfield

图2 沙三段断块分布Fig.2 Fault block distribution map of Es3

图3 沙三段沉积特征Fig.3 Sedimentary characteristics of Es3

2 储层预测方法

2.1 沉积约束下分区带属性耦合储层预测

2.1.1 沉积微相分析及区带划分 垦利10油田沙三中亚段沉积物源来自西南部垦东凸起,沙三上亚段沉积时物源发生转换,沉积物源来自北部的莱北低凸起[14]。通过古地貌分析,在油田北东部莱北一号断层北侧发现了V形剥蚀沟谷,可以作为沉积物源口。其次,通过重矿物分析发现:该油田2、3井主要重矿物组合为石榴石+磁铁矿+锆石+白钛矿,其中石榴石+磁铁矿含量最高,与垦东物源重矿物组合特征类似[15],物源来自垦东凸起;4井主要重矿物组合为褐铁矿+石榴石+白钛矿+锆石,其中褐铁矿+石榴石含量最高,与莱北物源重矿物组合特征类似,物源来自莱北低凸起(表1)。

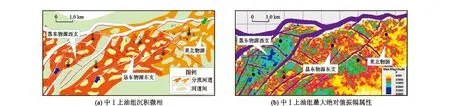

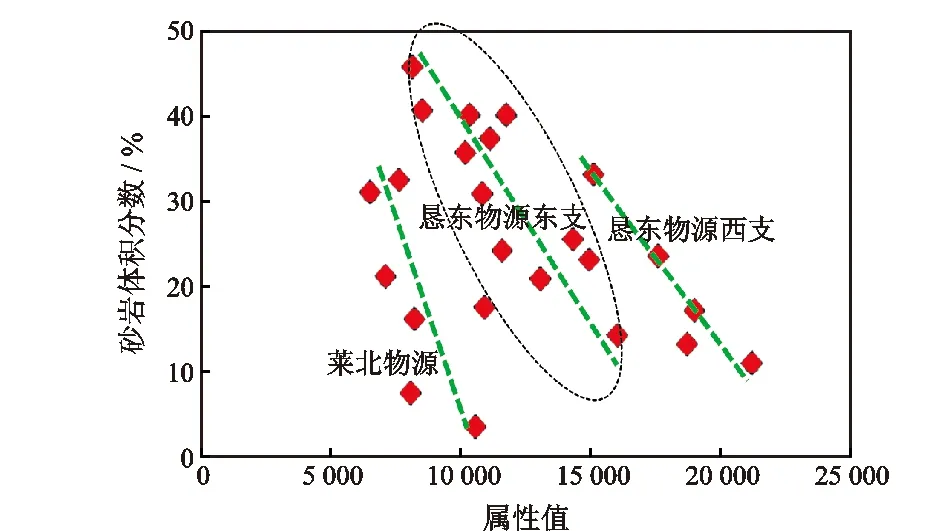

对比沙三中Ⅰ上油组最大绝对值振幅属性图和沉积微相图(图4), 发现平面上振幅强度分布存在区带性,与沉积相带相关性很好,据此,将沙三中Ⅰ上油组分为3个区带。垦东物源西支区带主要分布在2井区,为强振幅响应特征;莱北物源区带主要分布在4井区,为弱振幅响应特征;垦东物源东支区带主要分布在3井区,为中等振幅响应特征,介于前2个区带之间(图4(b))。

表1 油田与围区沙三中Ⅰ上油组重矿物含量Tab.1 Heavy mineral content of the upper oil reservoir group I of Es3M in the oilfield and its surrounding area

图4 沙三中Ⅰ上油组区带划分Fig.4 Zone division of the upper oil reservoir group I of Es3M

2.1.2 基于属性耦合的定量储层预测 波形分析是通过地震波的细微变化来分析岩性及沉积相的变化的。不同类储层的单一地震反射波形特征在形态、宽窄、幅度、均值等方而均具有一定的差异性,有效储层厚度往往影响波形幅度[16-17]。针对沙三中Ⅰ上油组波峰地震反射同相轴,提取最大绝对值振幅属性,计算时窗内的最大绝对值振幅值。该属性适合岩性分析,也可用于地层岩性相变分析,计算薄砂岩厚度,识别亮点、暗点,指示烃类,识别火成岩等特殊岩性。

沉积物源、储层结构、岩性组合不同都会导致地震反射波形特征有差异,这就是沙三中Ⅰ上油组平面上3个区带地震反射波形幅度各不相同的关键因素。2、3井区物源来自垦东凸起,分别为不同的分支,形成的储层结构也不相同。3井区储层纵向以薄互沉积为主,砂泥分布较均匀,而2井区储层纵向上明显有上、中、下砂层发育,中间泥岩发育的特点(图5)。4井区物源来自莱北凸起,砂层主要发育在上部,下部以泥岩沉积为主。3个区带具有不同的储层结构,从最大振幅属性图上也可看出3个区带的振幅值差异明显。

图5 沙三中Ⅰ上油组连井对比Fig.5 Well section of the upper oil reservoirgroup I of Es3M

统计油田区域内4口探井和19口开发井沙三中Ⅰ上油组储层厚度、砂岩含量、最大绝对值地震属性值,通过耦合发现,不同区带砂岩含量与属性值分别具有单独的线性关系,相关系数远高于油田整体耦合的结果,单一区带内,振幅属性值越低,砂岩含量越高(图6)。

垦东物源西支区带钻井显示砂岩体积分数在10.6%~33.5%,整体振幅属性值较高(21 280~15 030),属于辫状河三角洲前缘末端或前三角洲亚相沉积,砂岩含量偏小,储层横向分布不稳定。垦东物源东支区带钻井显示砂岩体积分数在14.1%~45.5%,整体振幅属性值中等(16 110~8 750),属于辫状河三角洲前缘亚相,砂岩含量较高且储层横向分布较稳定。莱北物源区带钻井显示砂岩体积分数在2.9%~32.7%,整体振幅属性值较弱(7 480~11 600),属于辫状河三角洲前缘或前三角洲亚相,储层横向展布不稳定。

在不同区带内,利用砂岩含量与最大绝对值振幅属性值线性关系对油田沙三中Ⅰ上油组进行砂岩含量定量预测,通过开发井验证,储层预测精度在70%(表2)。

图6 不同区带属性值与砂岩含量的耦合关系Fig.6 Coupling relationship between attribute value of different zones and sandstone content

区带开发井井名预测砂岩体积分数/%实钻砂岩体积分数/%绝对误差/%相对误差/%垦东物源西支A151511-427垦东物源东支B452422-28垦东物源东支B222516-936莱北物源B413240825

2.2 井震一体化高频进积型三角洲储层预测

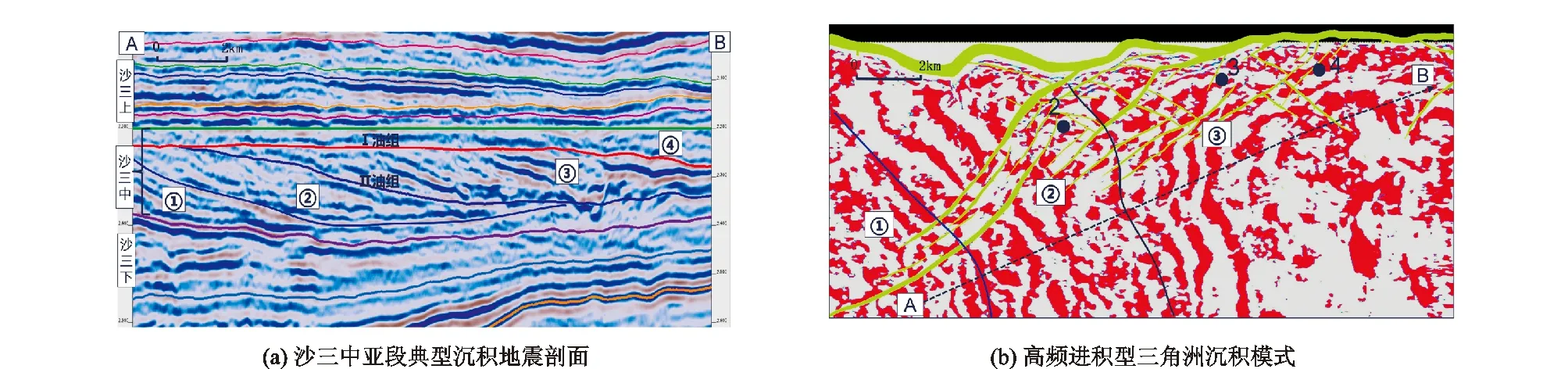

2.2.1 沉积特征及期次 沙三中Ⅱ油组同中Ⅰ油组物源一致,来自西南方向的垦东凸起,从拉平地震剖面可看出(图7(a)),沙三中Ⅱ油组属于典型的进积型三角洲沉积,由西向东,三角洲逐渐推进。结合三角洲沉积形态及接触关系,沙三中油组可识别出4期大型三角洲进积体系,每期由多个期次三角洲进积而成。前3期地层倾角大,单期沉积规模小,主要以充填盆地沉积为主,为沙三中Ⅱ油组。第4期地层倾角小,沉积规模大,是最后一期填平盆地的沉积,基本覆盖油田范围,为沙三中Ⅰ油组。从沙三中油组顶面向下100 ms的切片可以看出,单期三角洲近南北向的条带响应特征明显,一个条带代表一期三角洲(图7(b))。相对于沙三上以及沙三中Ⅰ油组,沙三中Ⅱ油组单期三角洲沉积范围小,沉积期次多,因此,本文暂且命名为高频进积型三角洲。

图7 垦利10油田沙三中Ⅱ油组沉积特征Fig.7 Sedimentary characteristics of oil reservoir groupⅡof Es3M in Kenli 10 oilfield

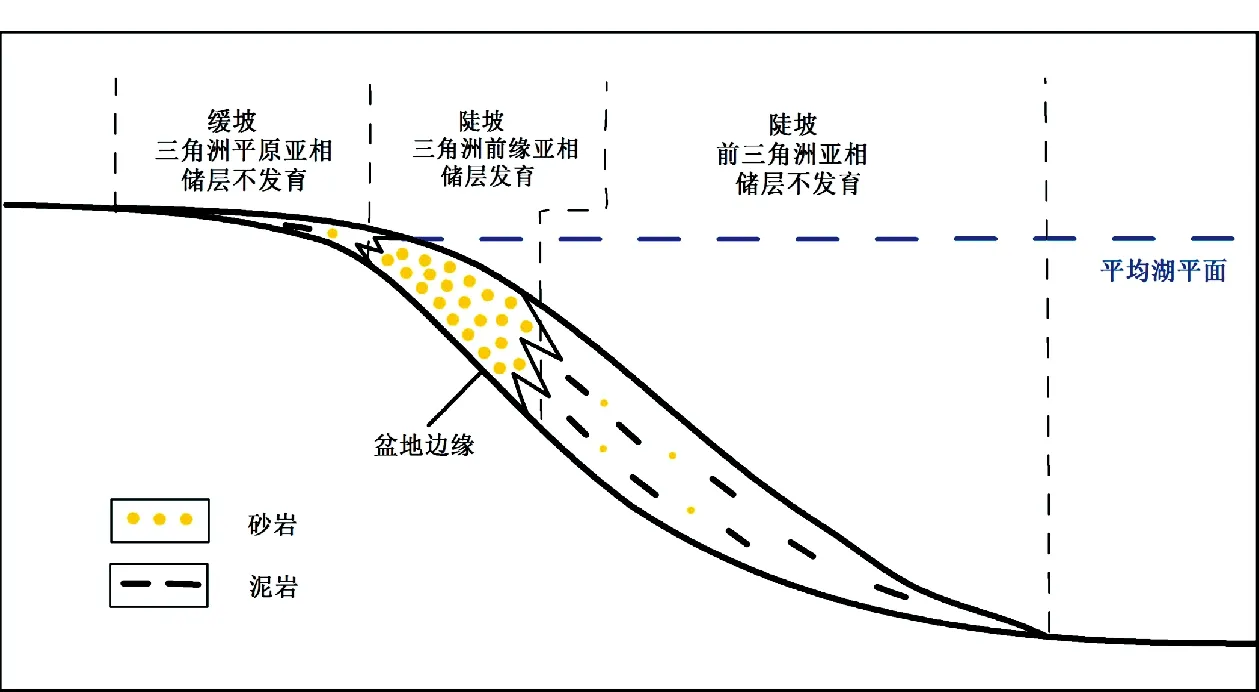

2.2.2 优质储层分布规律及储层预测 在湖盆萎缩期,盆地边缘坡度大、稳定的古构造环境及周期性的物源供给是此类三角洲形成的决定性因素。与经典三角洲沉积相带分布不同[18],经典三角洲前缘亚相相带宽、平面占比大、储层展布范围大,前三角洲亚相相带窄、储层不发育,中Ⅰ上油组即为该类三角洲沉积。而中Ⅱ油组发育的三角洲沉积,平原及前缘亚相相带窄、平面占比小、储层分布范围小,前三角洲亚相相带反而宽、平面占比大,储层也不发育(图8)。

在单期三角洲沉积前,古地貌具有缓坡带窄、陡坡带宽的特点。缓坡带湖水较浅,河流能量较强,以局部发育河道沉积为主,大量沉积物会随河流向湖盆方向搬运,缓坡带主要为三角洲平原亚相沉积,整体储层不发育,局部有河道砂体发育,具有相带窄、分布范围小的特征。当河流进入陡坡带后,由于重力作用及湖水的顶托作用变强,河流向前流动的能力迅速削弱,河道分叉变多,大量粗粒沉积物会迅速在陡坡带附近沉积,形成以砂岩沉积为主的三角洲前缘亚相,整体储层发育,具有相带窄,分布范围小的特点。剩余少量粗粒及大量细粒沉积物会随水流运移至更远处沉积,形成以泥岩沉积为主的前三角洲亚相,整体储层不发育,具有相带宽、分布范围广的特点(图8)。

图8 高频进积型三角洲沉积模式Fig.8 High-speed progradational delta depositional mode

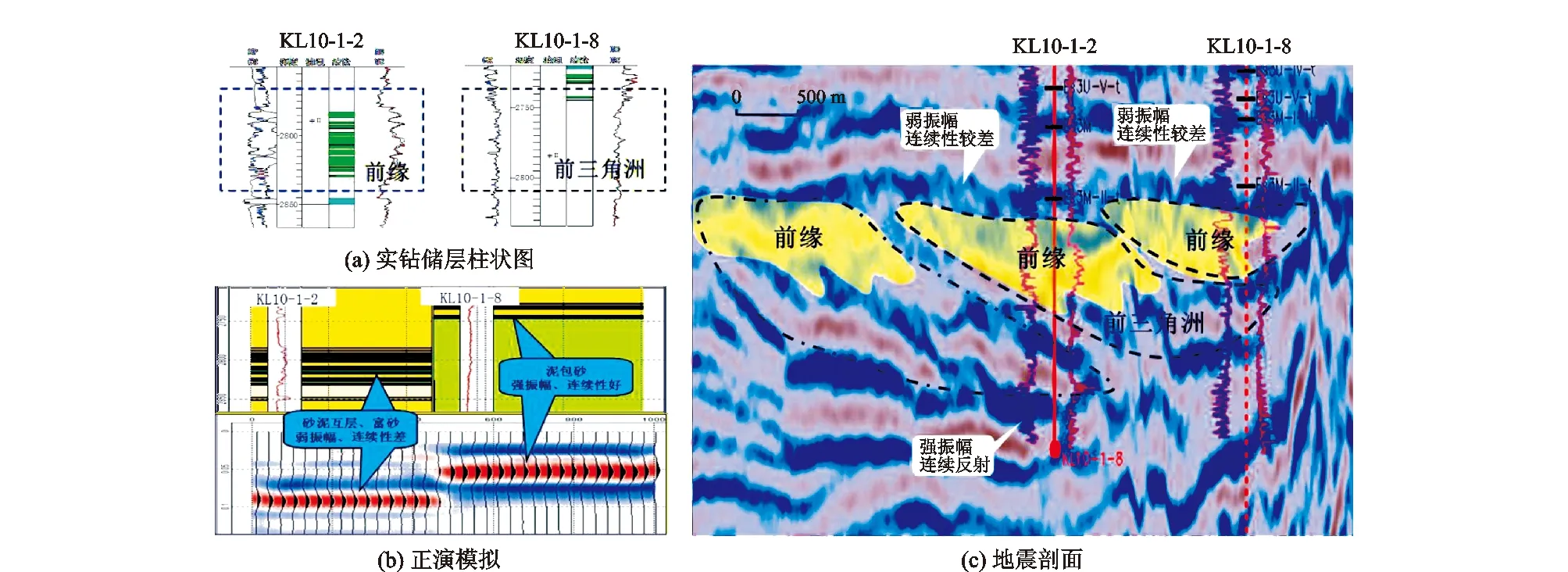

对于海上大井距油田来说,如何有效利用地震资料进行储层预测是开发井实施的关键。不同相带沉积不同构型储层,不同构型储层可能形成不同反射波形。因此,笔者在上述沉积模式认识下,进行了地球物理正演模拟研究,分析不同相带储层的地球物理响应特征。挑选了位于三角洲前缘亚相的2井(储层净厚度27.8 m)和位于前三角洲亚相的8井(储层净厚度4.6 m)(图9(a)),通过正演模拟结果可以看出,储层不发育的前三角洲亚相为强振幅反射特征(图9(b)),储层发育的三角洲前缘亚相为相对弱振幅反射特征[19],正演结果与实际地球物理资料反射特征基本相似(图9(c))。

图9 沙三中Ⅱ油组储层地球物理响应模板Fig.9 Geophysical response template of oil reservoir groupⅡof Es3M

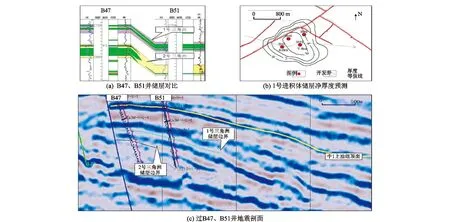

依据该地球物理响应模板,在三角洲前缘相带控制下,以相对弱振幅反射特征为约束,结合钻井即可刻画有利砂体展布范围,在此基础上结合沉积模式及实钻井砂地比约束,即可实现储层厚度定量预测。B47、B51井钻遇两期三角洲(图10(a))。1号三角洲砂体毛厚度分别为7.0 m、9.7 m,均为油层。通过井震标定可看出,B47、B51井均处于三角洲顶部,属于前缘亚相,振幅反射强度较前三角洲亚相弱,符合地球物理响应模板。从井点出发,以井点弱振幅反射特征为约束向周边展开追踪,刻画了砂体的展布范围,图10(c)中浅蓝色曲线即为1号进积体在该剖面上的展布范围,砂体东侧边界基本确定在强弱振幅变化带处。2号三角洲砂体毛厚度分别为16.7 m、1.6 m,分别为油层和水层。通过井震标定可看出,B47井较B51井构造位置高,储层发育,为弱振幅反射,B51井储层不发育,为较强振幅反射,两井之间明显存在强弱振幅变化点,该变化点即为砂体边界。最后,在井点实钻净毛比、向物源方向及向前三角洲亚相方向储层变薄的沉积模式约束下,即可对砂体净厚度进行插值预测(图10(b))。B48、B46井实钻获得的储层净厚度分别4.9 m、5.2 m,储层预测精度在70%左右。

图10 沙三中Ⅱ油组储层精细刻画及预测Fig.10 Fine characterization and quantitative prediction of oil reservoir groupⅡof Es3M

3 结 论

(1)以沉积相带、沉积模式为约束,分析储层结构及地震响应特征。在地球物理资料纵向分辨率低的客观条件下,提出在沉积相带约束下,细化平面研究尺度,提高储层预测精度。

(2)通过沉积研究、井震对比分析,在不同沉积相带储层形成不同地震反射特征的认识下,以垦利10油田为靶区,最终形成沉积约束下分区带属性耦合储层预测技术及井震一体化高频进积型三角洲储层预测技术,利用新钻开发井验证,储层预测精度达到70%以上。