布依族天神信仰探析

2018-07-19彭建兵谢建辉

彭建兵 谢建辉

(兴义民族师范学院, 贵州 兴义 562400)

一、中国古代天神信仰概述

原始社会时期,由于生产力落后,人们的思维水平处于低层次阶段,认识和改造大自然的能力很弱,对风、雨、雷、电等自然现象的发生无法理解,因此认为大自然非常神秘。“自然界的变化,尤其是那些最能激起人的依赖感的现象中的变化,乃是使人觉得自然是一个有人性的、有意志的实体而虔诚地加以崇拜的主要原因。”[1](P459)天体的变化莫测,使原始人类相信它有超自然的力量。上天因而成为人们崇拜的对象。在天体崇拜的种种形式中,对上天的景仰始终处于核心地位,雷神、雨神等与天象有关的神灵是天神崇拜的衍生信仰。人类对天的称呼沿用至今,如“苍天”、“天公”、“上帝”等。早在夏朝,王以“行天之罚”之名征伐各部落。封建帝王自称“天子”,宣扬“君权神授”,举行封禅大典。农民起义领袖则以“替天行道”为名高举义旗。这些都是历史时期上天在人类精神世界中的重要地位的表现。千百年以来,天神崇拜是历史沿袭的中国传统信仰,在古代社会,天神崇拜在官方和民间均可见其踪迹,在当代社会,天神崇拜则主要表现为民间信仰。古人祭祀天神,有较固定的祭祀场所。秦始皇、汉武帝等封建帝王的祭天之处,在泰山或者都城内外设固定的祭天场所。古代政府一般在治城内外设固定的祭天场所。乡村聚落一般以居住范围内的大山作为祭天之处。一般老百姓则在家中设天神之神位。祭天礼仪有禋祀、实柴、槱燎等方式,主要藉由燎烟作为沟通天神的手法显示出祭祀者对天神有冥冥在上的想法。《周礼·春官·大宗伯》中记载:“以禋祀祀昊天上帝,以实柴祀日月星辰,以槱燎祀司中、司命、风师、雨师。”[2](P275)祭天之地多设坛。《礼记·祭法》说,“焚燔柴于泰坛,祭天也。”[3](P1194)现今泰山就是封建最高统治者原来的封禅之地,北京市遗存的天坛就是皇帝祭天之所。

二、布依族天神信仰的历史人类学描述

由于社会生产力的极端落后,科学知识的高度缺乏,认知能力的极为低下,布依族原始先民对风云雷电、日月的运行、四季的交替和自然灾害等不能正确认知,认为上天具有一种神气的力量在主宰着人类。人类的一切都有天来决定。随着人们对上天神秘感的不断增加,就产生了对天的崇拜。“对‘天’的崇拜是人为地综合各种神灵的属性而创造出的人格神……可能布依族先民认为:天旱时虽然都有太阳、雷、雨的作用,但都出自天上,一定都受着天神’的控制。”[4](P20-21)布依族的天神崇拜是万物有灵思想的体现。

布依族历史以来的生活世界里,就存在着天神(xiexmbenl)的信仰文化观念。布依族天神信仰是一种原始自然崇拜,具有自身民族特色,一直以布依族民间信仰的形式出现在布依族的神灵世界中。由于受中原文化和巴蜀、荆楚等外来移民汉文化的影响,才认为天上有一个最高神“玉皇大帝”,但是布依族对天神崇拜一直到解放前还存在于布依族地区,其对天神的形象把握并没有清楚的形象,是笼统的、模糊的。

布依族对作为自然的上天的神灵之崇拜,是原始自然崇拜的遗存。此时的天神是粗犷而模糊的自然神灵形象。作为原始的自然性质的布依族天神,是个体的神灵,没有众多的属下,没有超然于布依族其他自然神的神职,其佑护布依族人民的本领较为有限,主要满足布依族对生存和发展的基本需要的追求,其神异本领远不及后来的“天帝”、“玉皇大帝”。

(一)布依族祭祀文化中的天神信仰

1、布依族村寨的共祀天神

布依族村寨祭祀天神有固定的地方,从古及今,有时候与祭祀山神在一起祭祀。布依族“三月三”等节日祭祀山神,也有祭祀天神的含义。这是布依族在神灵祭祀的仪式涵化。村寨集体祭祀天神时,由布摩主持,一般与山神一起祭祀。《摩经·祭山经》记载了用“猪、牛、羊、大公鸡、酒、香、纸、烛、花糯米饭”等祭品供“山神”,同时也祭供“天神”。这种祭祀礼仪,历史渊源久远流长。[5](P41)

贵州安龙县布依族每年在三月三、六月六祭祀境内的龙头大山。现存有《祭龙头山疏奏文》和摩经《金祖邦经》。到龙头大山祭祀大山,是仿效封建帝王在泰山封禅的模式。[6](P179)兴义布依族在五月初或者六月六杀猪、羊祭祀天神,老摩或者寨老主持集体性的祭祀天神仪式后,每户分会猪、羊肉各一块,煮熟之后摆在自家院坝中的桌子上,焚香烧纸,撑伞祭祀天神。布依族祭祀天神,实际上包含了对日、月、星辰等神灵的祭祀。布依族鸡骨卦等卜卦中提及了天神信仰。天神是不能得罪的,人们生病了或者遇到灾难了,就要敬奉天神以求禳解。

云南罗平县的布依族在五月底一个虎日或者兔日祭祀天神,杀牛祭祀,包素味粽子。祭祀天神的目的是祈求天神保佑,还接粮棉灵魂回家。[7](P117)布依族的自然崇拜大部分与农业生产有关,其中又主要与祈求粮食作物的生长有关。云南河口布依族正月初二早上天未亮就祭祀天神。在祭祀天神同时祭祀家神等神灵,杀鸡祭祀。[8](P23)

贵州望谟县的布依族祭祀天神以求上天普降甘露,保证丰收。祭祀天神的时候,用的祭品是一头白色水牯牛、鸡、鸭、鱼和花糯米饭等。全村青壮年男子为参加祭祀的主体,妇女和儿童不能参加。宰杀白水牛前的一两天,要用米浆或者稀饭喂养。祭祀前把牛牵到祭祀的地方,用红布缠绕牛角,用棕绳把牛脚系好,再用一根木棍在牛角上架套。杀牛前用土酒洗净屠刀,念摩经,大意为:白牛白牛为民请命,求得苍天开眼普降甘霖,以求众生。待所有法事就绪,屠宰手令8个中年男子从四个不同方向同时发力,将牛的四只脚同时收拢,牛倒地。屠宰手侧身压住牛头,准确地一刀杀死牛。用树枝垫着牛身,开始剥皮剖解。牛头不剥皮,砍下后用火烧除毛,放到大锅煮熟后置于神坛。这是法事才刚开始。神坛上还摆着鸡、鸭、鱼、糍粑和一碗清水。糍粑上画有一些精美图案。鸡、鸭的头和尾部留下一些毛,神坛上挂着玉帝的神像。祭祀结束后,寨中各家留下一人参与就餐,屠宰手还能得到两斤牛肉和牛睾丸。[9](P199)

2、布依族家庭的天神祭祀

布依族老百姓家中神龛设“天地国亲师”位。从神位的排列顺序看,天神在布依族家庭祭祀活动中的地位是至高无上的。这与中国古代传统的天神为最大之神的观念是吻合的。天或者上帝(此处“上帝”不是基督教、天主教中的上帝——耶稣,而是指中国传统信仰文化中具有然崇拜意义上的“上天”。下同)实际上就是昊天大帝。逢年过节及红白喜事办理的时候,布依族家庭要对天神、地神、祖先神等神灵进行一起祭祀,不单独祭祀天神。

云南河口县的布依族年三十煮年庚饭、长菜祭祀家神。正月初一上午吃素,并素祭家神。初二早上天未亮之前要“打牙祭”即祭祀家神。用一只冠又大又红的雄鸡,拿在手中拜家神、门神和天神,口中念念有词,念后杀鸡。正月十五,上午吃素,素祭神,下午吃荤,荤祭神。[8](P23)

云南河口县桥头乡老汪山村布依族正月初一上午素祭天神等神灵;初二早上天未亮之前,杀大公鸡祭祀天神、门神、家神等神灵;正月十五上午素祭、下午荤祭天神等诸神。[10](P140-141)

(二)布依族摩教中的天神信仰

摩教是布依族的民族传统宗教,其经典《古谢经》等摩经中记载了天神(tщ2 θian1),这是布依族天神信仰的历史痕迹。

布依族“殡王”丧葬活动中,孝家在门口院中立起一根楠竹,以作幡竿。竿上挂纸幡。纸幡上写幡文。在挂纸幡前由布摩念诵《写幡文经》。[11](P84)摩经《古谢经》中记载了“栽棵魂竿让你魂上天”的情况。[12](P40)魂竿即幡竿,是死者灵魂升天的媒介,据说人的灵魂可以顺着魂竿升天。

贵州镇宁县布依族“殡王”时使用的摩经《诗摩》之“送反煞”一节中,说到“天神接上天,上十二层天。”[13](P141)布依族老人去世之后,由布摩主持“殡王”,是可以升天去当神仙的。而天神在布依族老人死后升天的过程中,扮演的是一个接引者的角色。这些都反映了布依族天神观念。

《摩经·祭山经》中多次出现“天王”一词,并且说,“天管天龙脉,那神为大官,那神是天王。”[14](P34-43)此处布依族在祭祀神山、山神的时候,提及的“天王”即天神,其地位在山神及土地、树神等神灵之上。

(三)布依族巫傩文化中的天神信仰

楚地尚巫风气在有关历史典籍中有明确记载。主要聚居于贵州西南部、南部、中部及西北部和云南东部等地区的布依族在居住区域上处于古楚地的区域范围。病不吃药而求神的情况在古代很普遍。近代以来则有所改变。

布依族蛋卜、鸡骨卜等巫术中反映了天神信仰。布依族巫术中的祭祀天神,多数是为了驱鬼、祛灾,也有祈福祭天的情况。在过去,布依人遇到灾难时,请布摩或者迷纳占卦,如果是天神在作怪,则要单独祭祀天神。一般病情,可以自行到彼处焚香祈祷。如果病情很严重,必须请布摩或迷纳主持,杀猪、鸡或者牛、羊祭祀天神,才能使病人痊愈。

(四)布依族民间文艺作品中的天神信仰

在布依族民间故事、古歌等民间文学作品中,我们可以看到布依族天神信仰的痕迹。

《当万和蓉莲》、《力嘎撑天》和《为什么请龙》等布依族民间故事中出现了“天帝”的称呼。[15](P515-516)此“天帝”乃掌管天上和凡间的天神,应是布依族介于原始天神崇拜和“天王”“玉皇大帝”等之间的一个过渡性的天神称呼,是还没有中原汉文化深刻影响前出现的一个较为模糊的人格化天神。

册亨一带的布依族民间故事《汉王与祖王》中说,天神属下仙女与彭主结婚生下了汉王。布依族古歌《安王与祖王》中说,天神居住在天庭凌霄殿,其中还有王母。这里的天神虽然没明确地说是“天帝”,但因为其下属“王母”、“仙女”等名号的出现,已经不是布依族自然性质的天神,而是人格化的神灵了。

布依族民间故事多处反映天神崇拜,首先是说“天神”,后来称呼为“玉皇大帝”。流传于贵阳花溪一带的布依族民间故事《半边山——花溪的传说之三》[16](P32-34)讲到布依族的一个祖先——尧到玉皇大帝那里作客,找到其一件宝物九节鞭,这根九节鞭实则是玉帝的赶山鞭,是驱赶大山的神器。尧略挥神鞭,则大山移动。后来,玉帝派仙女收回赶山神鞭之后,尧再也不能赶山了。这说明了说明问题呢?还是玉皇大帝厉害,因为他是最高天神啊。

流传于贵州兴义市下午屯一带的布依族民间故事《牛王节》也讲述了作为最高天神的玉皇大帝主宰布依族生产和生活的神职。[17](P68-69)

布依族对玉皇大帝的崇拜,是布依族天神崇拜的发展。玉皇大帝是中国道教信仰的最高天神。布依族由对天神的原始的形象不确定性向天神形象的人格化确定的方向发展,是接受中原汉文化的表现。此时的玉皇大帝,是布依族最高天神,其手下有王母、太白金星和仙女等神灵,神灵数目大大超过了“天帝”时期,说明这个时候的布依族天神崇拜在汉文化的影响下,某种程度上已经与汉族的玉皇崇拜契合了。但在其天神信仰受到其他文化尤其是汉文化影响下发生了改变,但这种改变并不是完全的同化,而是局部范围内的吸纳,在民间故事、民间艺术、布依族宗教信仰中虽然有人格化的天神出现,但在布依族自身重要的祭祀活动,如三月三、六月六等节日里祭祀的天神,并非祭祀布依族人格化的天神(天帝或者玉皇大帝),而是布依族自身的原始的自然性质的天神。对于人格化的天神的信仰,布依族保留在民间口头叙事及有关民间艺术表现形式中。在重要的祭祀场合,布依族仍然保存着具有自身民族特色的天神信仰,这种天神信仰形式在一些布依族聚居地区今天继续存在。

“天帝”被布依族视为天地之间的最高神,其神通广大,掌握凡间百姓的生存大权,手下有各府神仙和大力神、神将等神灵,但在布依族民间故事等民间文艺作品中,其属下神灵数目并不是很多,且没有明确区分各府神仙的具体名号,是属于笼统性的称呼。布依族“天帝”信仰状况反映了布依族天神人格化的初级阶段的一些情况。

对于“天帝”的祭祀,在布依族古歌《力嘎撑天》中说是“杀牛祭祀”,还要举行三天三夜的庆祝活动。《摩经·祭山经》称天上有“天王”,布依族将它与山神一起祭祀。布依族将祖先崇拜与天神结合的观念,可能产生于阶级社会萌芽初期。其受命于“天神”的“燕王鸟神”,“燕鸟神”又尊称为“王”,当为“部落联盟长的缩影”,也说明原始社会氏族宗教正丧失它原有的自发性,逐渐向阶级社会人为性宗教过渡和演变。[5](P41)

(五)布依族建筑习俗中的天神崇拜

布依族认为天神是生活在村寨的龙脉上,它是隐形的。人们在动土、建房的时候不能动了天神所居之龙脉之地,否则寨子和动土之人家都会遭受灾难。“前辈未看八卦书,只凭眼看就去建房。建房不看书,建房不合时,建房犯天神,房子要按传统建,不然娶老婆犯地宿神,如同踩旧板子不严缝。”[14](P54)建房要看八卦书,要请阴阳先生择算动土建房的吉日,否则很容易冲犯天神而带来灾害。

清镇布依族在建造房屋“立柱”环节中,要祭祀天神、土地神、龙神,在木匠的祭词中可以看出来。立柱是建房中最重要的一个环节。立柱前,在堂屋中间设“鲁班桌”——石匠用大桌放在正中,木匠用小桌摆在大桌的左边。石、木二匠的工具摆在各自的桌子上。主任把准备好的猪头、猪脚、猪尾和装上粮食的斗、升子及主人的一套新衣服摆在大桌上,大桌后面绑上丈杆。小桌上,摆放主人准备好的一把伞、一床草席、一只公鸡、一块3井以上的猪肉及一桌酒菜。然后将草席打开,围住小桌绑好,用木匠的五尺杆把伞绑在小桌后面正中,打开伞遮住桌上的祭品。主人和石、木二匠焚香跪拜“祀先”后,木匠就用公鸡冠上的血滴在酒碗内及工具上,将鸡杀死,提起鸡从堂屋左边走到右边,然后用木匠的削铲将带血鸡毛钉在左排列的二柱上,同时念祭词:

吾是天上太白星,鲁班差我来检身;左手提个笼鸡子,右手提起虎现身;笼子鸡来虎现身,宰了你的头,隐了我的身;鸡血落地,邪魔妖怪化为灰尘。

木匠用脚在地上画“免”字。接着,木匠提起嗓子说:“弟子手拿一把锤,此锤不是一般锤,鲁班赐我是金锤。锤一声,惊动天,天神土地得知闻;响二声,惊动地,地门龙神得知闻;响三声,惊动人,亲朋好友得知闻。惊动亲戚全站齐,弟子金锤大声吼,亲朋好友请努力。一发天长地久,二发地久天长,三发荣华富贵,四发儿孙满堂,五发五子登科,六发六州状元郎,七发七个儿子中黄榜,八发金玉满堂,九发千年富贵,十发满堂文章。”随后,一锤打在柱子上,大喊一声“起”!帮忙的人就把柱子竖起,先竖堂屋的两列,把榫头打归位后,再准备上梁。[18](P43-44)

另外,布依族在搬迁新居前要请布摩安家神,把天神与土地神等神灵同时安置在神龛上,且要进行祭祀。

三、布依族天神信仰特点分析

布依族天神信仰是具有一定民族特点的民俗文化事象,对布依族生产、生活影响较大。

(一)布依族认为,天神是由其祖先创造的

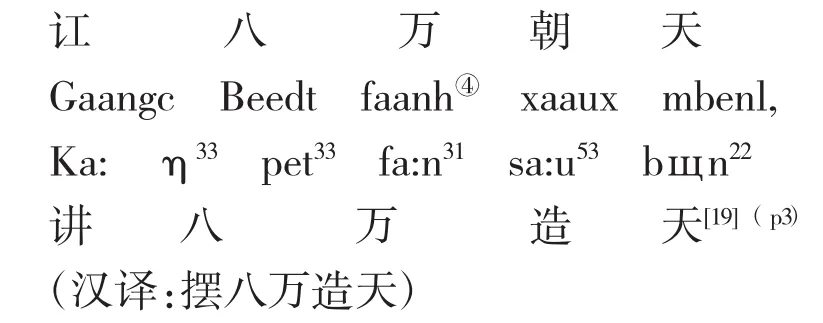

在布依族心目中,天神的地位是非常神圣而崇高的。天神的地位是天意安排的,布依族无法左右。但另一方面,布依族又认为天是由布依族的祖先八万创造的。这似乎令人费解。但从信仰文化心理的逻辑上看,又是可以说得过去的。这是布依族为了显示对天神的亲近的一个神话创造。我们知道,布依族对祖先是非常恭敬的。他们不但有全寨统一的寨神——共同的祖先,而且各家族、家庭均有自己的祖先。他们对于寨神和自家祖先都非常崇敬,逢年过节以及红白喜事等事宜时都要向祖先报告,以获得其支持与保护。既然祖先创造了天,布依族没有理由不对其创造的天恭敬。总之,这是布依族对天神信仰自以为合理的解释。布依族古歌《十二个太阳》说:

如果不崇敬天神,它就会用干旱等方式惩罚百姓。布依族古歌《十二个太阳》讲述了布依族遭受干旱,王姜为了百姓的幸福而毅然不顾个人安危与天神战斗的情况。干旱三年,造成“田地干成灰”、“晒干潭中水”,“栽秧不生长”、“栽种不成粮”,导致庄稼颗粒无收,百姓“干活没得吃”。于是人们推选力大不穷的王姜去“杀太阳”。王姜“与天神搏斗”,终于射杀了十一个太阳和十一个月亮。[19](P5-66)这里的天明显不是布依族造的天,而是独立性的神灵,是布依族原始祖先的劲敌。王姜在布依族另一古歌《兄妹结婚》中又能“造人烟”,是布依族的血缘祖先。

布依族摩经文学《造万物》中,布灵创造了天地万物。布灵是活了九万年的布依族老祖宗。[20](P3-57)天神是生活在上天的。在布依族的信仰文化观念中,天与天神、天王等是可以划等号的。

(二)布依族存在天神与雷神、山神等神灵共祀的情况

邻近贵州的广西一带,把雷神视为天神的情况很早就存在了。南宋周去非《岭外代答》卷十中说:“广右敬事雷神,谓之天神。其祭曰祭天。……圃中一木枯死,野外一片地草木萎死,悉曰天神降也,许祭天以禳之。苟雷震其地,则又甚也。其祭之也,六畜必具,多至百牲。祭之必三年。初年薄祭,中年稍丰,末年盛祭。每祭则养牲三年而后克盛祭。其祭也极谨,虽同里巷亦有惧心。一或不祭,而家偶有疾病官司,则邻里亲戚众尤之,以为天神实为之灾。”[21](P269)当干旱之事,祭祀天神与祭祀雷神在祭祀意义上是相同的。

布依族祭祀山神时,把天神等与山神、土地神等神灵一起祭祀。《摩经·祭山经》中多次出现“天王”。该经还提及了山神、蛇神、雷神、土地神等神灵。[14](P34-43)此处的“天王”即天神。

(三)布依族天神祭祀的主体多元化现象

布依族祭祀天神,既有集体祭祀,也有家庭式的个别祭祀以及祈福、辟邪、禳灾式的临时祭祀等三种情况。

布依村寨集体祭祀天神时,由布摩主持,一般与山神一起祭祀。《摩经·祭山经》记载了用“猪、牛、羊、大公鸡、酒、香、纸、烛、花糯米饭”等祭品供“山神”,同时也祭供“天神”。这种礼仪,渊源久远。[5](P41)

布依家庭祭祀天神,是在大年三十、农历正月初一时在自家神龛上祭祀,不单独祭祀,与土地神、祖先神等一起祭祀。这是将祖先神与天神、土地神扯上联系的表现。吕大吉先生指出,部落联盟首领首先把自己的祖先和天神联系起来,他们的祖先从而也就有了天神的性能,具有支配自然和社会的两种超自然力。所以他们便把祭天和祭祖结合起来。特权家族(王族)的祖先和天神的结合,反映了自然神的自然属性与祖先神的社会属性互相融合,这也说明原始社会氏族宗教正在丧失它原有的自发性,逐渐向阶级社会的人为性宗教过渡和演变。[22](P126)

布依人遇到灾难、疾病等异常情况时,要单独举行临时性的天神祭祀仪式,或者自行到彼处焚香祈祷,或者请布摩或迷纳主持,祭祀天神,还有就是鸡骨卜,如卦占是得罪了天神,则杀猪、牛、羊等祭祀消灾。布依族丧葬活动中,孝家在屋旁树一根竹竿,象征死者灵魂依此升天。这些都反映了布依族天神崇拜。

(四)燃点“通天灯”是布依族独特的祭天方式

布依族祭祀天神,与天神的一个沟通方式是点“通天灯”,是布依族对天神单独进行祭祀的遗存。春节里,布依族人民在家中神龛祭祀天、地等神灵后,再到寨中固定的地方燃点“通天灯”。也有在其他时间祭祀的情况。

课题组于2011年11月到黔西南州兴义市则戎乡安章村纳具布依村寨进行田野调查,发现村寨中距查氏宗祠50余米的地方,于地上竖一高约10米的水泥杆,其上、下各悬挂一灯,黑色的小木盒子将灯罩住,尼龙绳索将两灯连接。笔者不明所以,于是当地群众。当地群众说,寨里每年正月初一至十五每天晚上要祭祀天神,燃点“通天灯”,由村中老人组织,参加者以老年人居多,很少有年轻人参与。天灯原来由木杆支持,由于容易腐朽,现已改为水泥杆了。笔者看到地上有较新的鞭炮、香灰。群众解释说,平时也有村民来祭拜天神。村民在平时遇到家庭成员生病等家事不顺等情况之时,多来此处祭祀天神,燃点“天灯”,以求得天神的保护。同年12月,课题组到兴义市万峰林街道办事处鱼龙布依村寨,也见到了布依族燃点“通天灯”的痕迹。在该村祭祀山神的祭坛处也有类似于安章村纳具布依村寨的“天灯”及其燃灯形式。

(五)布依族天神信仰的现实功利性

在古代,对上天的祭祀处于国家祭祀的最高地位。国家祭祀是由最高统治者进行的祭祀。《周礼·春官·肆师》记载,“立大祀,用玉帛牲牷。”郑玄注:“郑司农云:‘大祀,天地。’”[23](P1465)在中国封建社会,对于上天的祭祀规格和礼仪是最高的,尤其是在汉武帝之后,把皇权与上天之间的关系紧密结合在一起,皇帝是“天子”,因此对于上天的祭祀就达到了一个无与伦比的政治高度。《唐会要》记载,国家在正月、四月、十一月都要祭祀昊天上帝。这说明,对于上天的敬奉、祭祀是历史以来、代代沿袭的国家规制。国家祭祀与民间信仰之间存在着一定的关系,同为一个信仰的不同层面。由于政治权利控制和文化影响,国家祭祀对民间信仰的影响是必然的,只不过在祭祀目的和信仰意愿的表达上存在层次上的差异而已。

旱时求雨,祭祀天神与雷神一起。由于“天”代表的是一种粗象的天象,所以对之信仰,具体到对风云雷电等神灵的祭祀上了。这在封建社会作为一种规制被明确下来。明清贵州地方史籍记载了这种情况。这是与全国其他地方的情况差不多。郭子章《黔记》中说:“凡各布政司、府、州、县,春、秋仲月上旬择日同坛祭。设三神位:风云雷雨居中,山川居左,城隍居右。风云雷雨帛四,山川帛二,城隍帛一,俱白色。”并有祭文“昭告于风云雷雨之神,某府州县境内山川之神,某府州县城隍之神。曰:惟神妙用神机,生育万物。奠我民居,足我民食。上命今当仲春(秋)谨具牲醴。庶品用申常祭。尚享!”[24](P281)把风云雷电与山川、城隍一起祭祀,且将其摆在中间位置,从祭祀待遇上看,明显是对风云雷电诸神的崇敬。按中国传统文化的观念,在宗教地位上,天为大,地次之。风云雷电明显代表的就是天神,是天地之间自然神灵中的最高神。布依族祭祀天神等与与天体有关的自然神灵,主要是祈求风调雨顺、五谷丰登,这是稻作民族的普遍信仰目的。

在布依族遭受灾难、疾病时祭祀天神,一般以巫术的方式开展,同样具有祈福祛难除疾的现实功利性。

三、结语

布依族早期天神信仰是粗象的,没有具体的天神形象。这是原始社会自然崇拜的遗存表现。如布依族对山神、土地神、祖先神的崇拜,是有具体形象的,即使对鬼的崇拜,也有名字称呼。而布依族对天神的形象,早期既没有具体的名称,又没有具体的形象,这在其信仰体系中独具特色。西方对最高天神以宙斯称之,中国中原文化中自古以来对于最高天神以东王公或玉皇大帝称之,明显是受到了道教的影响。无论是西方还是中国中原文化,都把天神人格化、具体化了。尤其是中国汉族对上天赋予核心家庭式的内涵,东王公有配偶名西王母,玉皇大帝有妻曰王母娘娘,且玉皇、王母还有子女儿孙。这是古代中国以封建伦常对天神的神格定位。在唐宋明清的文学作品中,对于天神的表述很多,无一例外都要给天神打上浓重的封建主义烙印,这也是中原文化的天神崇拜特点之一。但为何布依族的天神崇拜却很少受到中国汉族传统文化的影响呢?在这里要说明一下。贵州于明初正式建省,由于长期处于西南荒服之地,中原汉族文化对布依族的影响在一个相当长的历史时期内难以发挥较大作用,这种情势可能一直维持到贵州正式建省前后。即使在宋元时期,中央集权势力已经渗透黔中地区,尽管布依族、苗族等诸多少数民族已经“渐被华风”,但并没有使其独具特色的民族生态文化完全被中原汉族文化所消融化解而踪迹不存。尽管在布依族地区,官方、民间均建立了带有浓厚封建色彩的、供奉玉皇大帝等神灵的玉皇阁,但并没有对布依族原始的天神信仰产生多少影响。布依族天神信仰一直保留着自身对上天的粗象信仰形式,因而具有较为鲜明的生态民族文化特色。