体操队

2018-07-18闫红

前几天在娃的桌子上,我看到一个红包,打开来,里面不是钱,而是一张小字条,写着他的小愿望:希望这次“华杯赛”(华罗庚金杯少年数学邀请赛——编者注)能取得好成绩。

我看了不禁失笑,这个“华杯赛”,原本应该在3月10日举行,但在减负的大形势下,比赛已经被叫停。娃的努力虽不能说是白费,但遗憾总是有一点儿的。我小时候曾有相似的经历,让我初尝人世间的翻云覆雨,知道这世上的事,大多不可期。

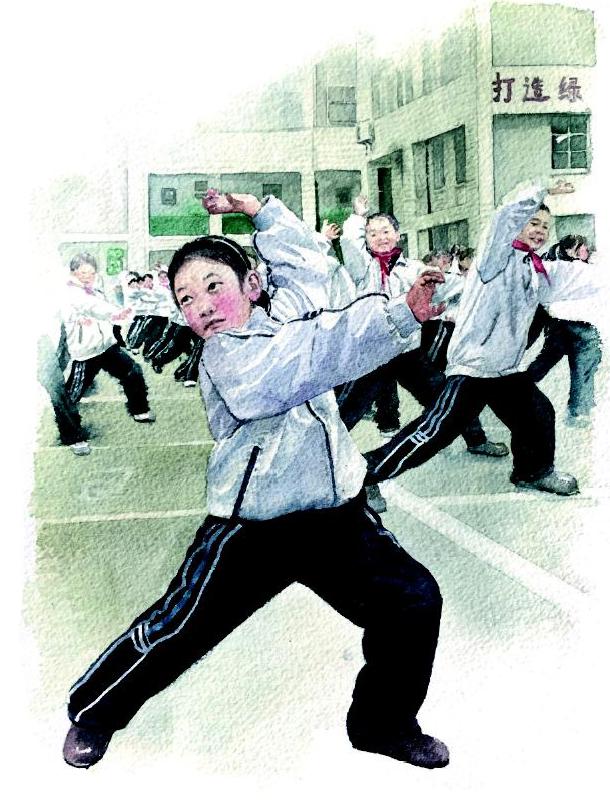

在我读三四年级的时候,我所在的小城,要举行一场全市小学生体操比赛,体育老师到各个班级选人。她站在高高的讲台上,手指朝下指指戳戳,她指到谁,就好像有追光灯打到谁身上,那个被选中的人,瞬间就脱颖而出了。

这位老师以前没有教过我们,不然她不会忽然指向我,说:“就第二排那个穿红衣服的,叫啥名?”被她询问的班主任有点儿不知所措,说:“她不行。”体育老师说:“她身体不好?”班主任说:“那倒不是……”体育老师说:“那还能有什么问题,我看她可以。”

我现在很厚颜地想,一定是因为我小时候浓眉大眼、长相喜人,再者我当时在班里的女生中算是比较高的,才使得体育老师对我高看一眼。她所不知道的是,我是一个十分笨拙而且协调性很差的人。打小儿我只要一跑动,我爸就要笑,说我的两条腿甩动得别具一格。

这样一个女孩,居然入选了体操队,确实可笑,但体育老师被我的外表蒙蔽了,热情洋溢地要接收我,班主任也不好再说什么。就这样,我终于获得了一个为校争光的机会。

但体育老师很快就为她的感性付出代价,几乎没有一个动作我能做到位,我甚至都听不懂她在说什么。她说的那些动作,我总是很难想象。当我比着她的样子去做时,经常让大家笑成一片。

体育老师倒是没说什么。但是有一天上自习课时,班主任一时心情好,问体育委员大家练得怎么样,体育委员说还不错,但有一个女生大声地说:“除了闫红。”

我现在都还记得,这个女生姓舒,一个不常见的姓。她皮肤很白,个子很高,长得挺漂亮,家境似乎也不错,因此优越感十足。在班里,她总是高昂着头,也会很突然地,将目光落到某个她觉得可以欺负的人身上,这个人,常常是我。

这个女生一直把欺负我当成业余爱好,不过,那天她之所以特地提出我不行,还有点儿势利的缘故。班主任被体育老师驳回,总是有些不愉快的。舒姓同学站出来“检举”我,既满足了她欺负人的爱好,又讨好了老师,何乐而不为?

如今想来,这个舒同学很有表演天赋,她说完我“不行”后,还当众示范我是怎么“不行”的,班主任和同学们都哈哈大笑起来。然后,班主任说:“闫红明天别去了,某某去。”

那个某某就取代了我的位置。每天放学,路过操场上正在做操的队伍,我心里都有种虫噬般的惆怅;如果听到体育老师大声呵斥谁,那种感觉就更加钻心了,以前,被呵斥的那个人总是我。但这惆怅也还是随着时间的流逝渐渐地淡了,直到有一天,在放学路上,我又被体育老师喊住。

她说,3班的某某最近摔伤了,还是你来吧。我心里一下子冒出了小火花,但又不敢急着表达高兴之情,我说:“吴老师可能会叫别人来。”体育老师洞察一切地笑起来,她说:“没关系,你虽然练得不好,但毕竟练了那么长时间,临时换个新的,还不如你呢。我去跟吴老师说。”

就这样,我重新回到学校的体操队里。进入5月,天气渐渐热起来,训练越发紧张。

比赛定在6月1日,那天是星期五。星期四放学前,班主任说:“天气预报说明天会下雨,要是下雨的话,比赛就延期,改到7月3日,大家还得带着书包来上学,作业也要交;如果不下雨,大家就不用带书包了,排队去大广场看比赛。”

那天晚上我没有写作业,一方面是拖拉的积习使然;另一方面,也出于一点儿小小的迷信——下雨就要写作业,那么写作业,会不会就意味着更有可能下雨?我不敢睡觉,在黑暗中睁大双眼,竖起耳朵听外面的动静,不敢有丝毫懈怠,怕一个不留神,雨就落下来了。

但最后我还是睡着了,醒来就听到窗外雨篷上吧嗒吧嗒的声音,绝望瞬间把心洇湿了一大片。我起床洗漱,然后背着我试图掩耳盗铃未果的空白作业本走在上学路上,迎接比天气更加恐怖的暴风骤雨。

不说当天我怎么跟检查作业的小组长斗智斗勇的了,反正体操比赛改到7月3日了。我跟旁边的小伙伴说,没准7月3日还会下雨。也许,可能,但训练还要继续下去。6月底,期末考试结束了,体操队队员每天去学校,全天候训练。

体育老师把我们带到大广场上,6月底的骄阳打在脖颈上、小腿上和不断伸出去的胳膊上,打到哪里,就把哪里的水分吸了去。我的腿上汗腺比较少,皮肤干燥紧绷,一刮就是一条白印子。这倒给了我灵感,我当时极为羡慕成年女性穿的渔网袜,就用指甲在腿上划出纵横的斜线,直到被体育老师一声断喝:“那个谁,你在干吗呢?”

如此艰苦卓绝地训练了许多天,终于到了7月2日,我们穿着学校特别定制的白衬衫和蓝裙子在大广场上进行最后的排练。天热得出奇,衣服一直湿漉漉地贴在身上,汗水还在不断地冒出来,那是我第一次知道,我身上原来可以流那么多的汗。

体育老师皱着眉,看看天,说:“搞不好明天又要下雨。”队伍不约而同地“啊”了一声,我心中倒是很平静,也许是上一次的推迟把我的期待与失望都耗尽了,无论明天怎样都可以坦然面对了。

第二天果然又淅淅沥沥下起了雨,伸手推窗,与昨天不同的清凉之气迎面而来。我回到床上,昨天体育老师说了,今天要是下雨就不用去了。

整个小学期间,我再也没有被“挑出来”的机会,我灰扑扑地混在人堆里,怀疑自己天生平庸,同时又不敢置信。直到读初中时,有一天,班主任对我说:“听说你作文写得不错,你写首诗在迎新大会上朗诵一下吧。”我在数学课上写了那首诗,后来得以发表,人生的道路在不知不觉间被改变了。

几年前,在朋友圈里看到一篇文章,是说小城里的老景物,其中有一张当年那个大广场的黑白照片。那操场远不似我记忆中的恢宏,除了一对可怜的单双杠,就是中间那座小戏楼一样的两层建筑,十分简陋。

记得当时,体育老师就站在那二楼上,声音洪亮地发号施令。她告诉我们,评委们也会那样居高临下,审阅全市所有小学的体操队,我们的每一个动作,都会被看在眼里,所以,我们必须努力将每个动作做到位。

这使我们紧张,使我们力求每个动作都达到完美,而我知道自己的笨拙,一招一式里,都有着讨好者的用力过猛。我的内心时刻都处于备战状态,但这一切,都被两场不期而至的雨消解掉了。后来的人生里,我又将这感觉体验过许多回。

(若 子摘自《深圳特區报》2018年5月24日,沈 璐图)