蓝莓枝枯病病原菌生物学特性及室内药剂筛选

2018-07-18曾尔玲任春光桑维钧

曾尔玲,任春光,桑维钧,江 艳,丁 宜

(1.贵州大学农学院,贵州贵阳 520025; 2.贵州省生物研究所,贵州贵阳 550009; 3.贵州省麻江蓝莓产业工程技术中心,贵州麻江 557602)

蓝莓又称越橘,属杜鹃花科越橘属植物,是具有较高经济价值和广阔开发前景的新兴果树树种[1]。蓝莓果实营养价值很高,除含有一般的果糖、维生素外,还富含抗氧化成分、花青素、黄酮素等物质[2-6]。蓝莓具有抗氧化活性、解除眼睛疲劳、改善视力、增强记忆力、抗癌等作用,在国内外极受欢迎,并已被国际粮农组织列为人类五大健康食品之一[7-8]。目前已有关于蓝莓枝枯病的报道,如赵洪海等报道棒状拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsisclavispora)可引起蓝莓枝枯病[1],金义兰等报道拟茎点霉属(Phmopsissp.)可引起蓝莓枝枯病[5],余磊等报道小新壳梭孢菌(Neofusicoccumparvum)可引起蓝莓枝枯病[9],徐成楠等报道葡萄座腔菌(Botryosphaeriadothidea)可引起蓝莓枝枯病[10],宫燕伟等报道假可可毛色二胞菌(Lasiodiplodiapseudotheobromae)可引起蓝莓枝枯病[11]。由此可知,蓝莓枝枯病可由多种病原菌引起。贵州省已有不少地区种植蓝莓,近年来调查发现,贵州省的蓝莓基地常有病害发生,如蓝莓枝枯病的发生相当严重,造成植株顶芽枯死现象,对蓝莓的生产造成较大的影响[12]。为了有效防治该病的发生和危害,笔者在病区实地调查,对病原菌的生物学特性进行初步研究,并进行杀菌剂抑菌试验,以期筛选出有效的杀菌剂,为生产中蓝莓枝枯病的综合防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 病原菌的分离与鉴定

1.1.1 病原菌的分离 2017年5月从贵州省贵阳市花溪区马铃乡蓝莓基地采集病害标本,在贵州大学植物病理学实验室于PDA培养基上用常规组织分离法进行分离培养[13],在枝梢病部和健康组织交界处剪下5 mm2的组织,放入75%乙醇中消毒10 s,再用无菌水漂洗3次,转至PDA培养基中于25 ℃恒温箱中培养8 d后,观察记录菌落的形状、颜色,并在光学电子显微镜下观察分生孢子盘、分生孢子的形态并拍照。

1.1.2 病原菌形态鉴定 参照魏景超等的方法[14-16],结合田间新鲜病枝和PDA培养基上病原菌的菌落形态和颜色,镜检和描述病原菌的分生孢子盘、分生孢子的形态特点,并进行形态鉴定。

1.1.3 病原菌的致病力测定 用75%乙醇对健康、未接触过药剂的蓝莓枝条进行表面消毒,再用无菌水冲洗3遍后备用。再将分离纯化的菌株用培养皿培养成完整菌落,然后用打孔器打成内径为0.5 cm的菌饼,接种于健康蓝莓枝条的枝条和叶片上,保湿培养,每3 d观察1次发病情况。每个处理3次重复,并以清水作对照。

1.1.4 病原菌分子学鉴定 将菌株接种于PDA培养基中,于25 ℃恒温箱中培养6 d后,收集菌丝体用于DNA的提取。DNA提取方法采用CATB法。选取真菌rDNA-ITS通用引物ITS1和ITS4,对病原菌基因组DNA进行PCR扩增。扩增产物经1%琼脂糖凝胶电泳检测后,由贵州鑫珑生物科技有限公司进行纯化和测序,测序结果在NCBI数据库中进行Blast比对分析[17]。

1.2 病原菌的生物学特征研究

1.2.1 温度对病原菌菌丝生长的影响 将病原菌接种在PDA培养基上于25 ℃恒温箱中培养6 d,用打孔器取直径为0.5 cm的菌饼置于PDA平板上,于不同温度(5、10、15、20、25、30、35、40 ℃)下恒温培养5 d后,用十字交叉法测量菌落直径。每个处理设3次重复。

1.2.2 光照对病原菌菌丝生长的影响 将直径为0.5 cm的菌饼移至PDA平板上,分别在光照、光暗交替、黑暗条件下 25 ℃ 恒温培养5 d后,用十字交叉法测量菌落直径。每个处理3次重复。

1.2.3 不同碳源、氮源对病原菌菌丝生长的影响 将直径为 0.5 cm 的菌饼移至分别以葡萄糖、蔗糖、可溶性淀粉、麦芽糖为碳源,以尿素、硝酸铵、酵母膏、牛肉膏为氮源的查氏培养基上,于25 ℃恒温箱中培养6 d,用十字交叉法测量菌落直径。每个处理3次重复。

1.3 室内药剂筛选试验

将待测菌株接种在PDA平板上25 ℃恒温培养6 d。把供试杀菌剂(表1)稀释不同倍数,各药剂分别与PDA培养基按1 ∶9混合均匀后倒入灭菌的培养皿中,制成系列浓度梯度的含药培养基。把已培养好的菌株用5 mm打孔器打成菌饼,移到含有药剂的PDA平板上,以加入无菌水的平板为CK,每个处理3次重复,培养6 d后测量菌落直径,计算抑菌率。计算公式[18]为抑菌率=[(对照菌落直径-0.5 cm)-(处理菌落直径-0.5 cm)]/(对照菌落直径-0.5 cm)×100%。

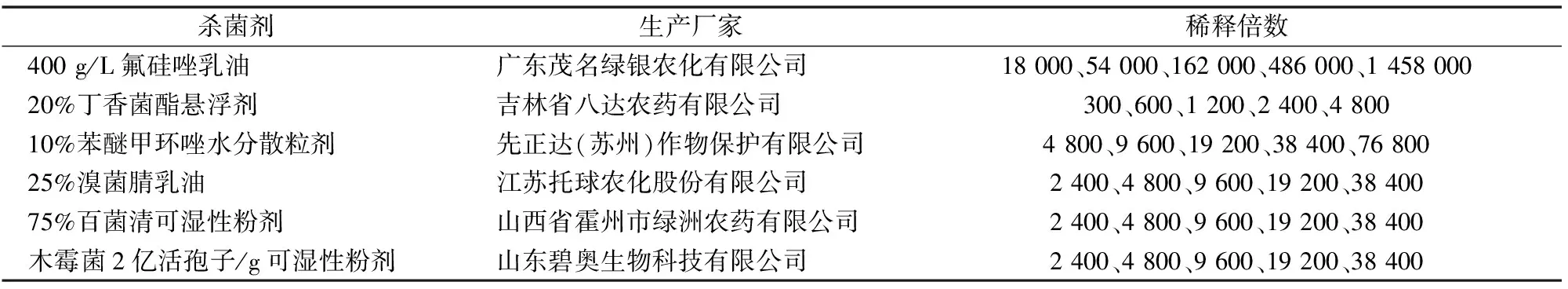

表1 杀菌剂种类及稀释倍数

2 结果与分析

2.1 病原菌形态

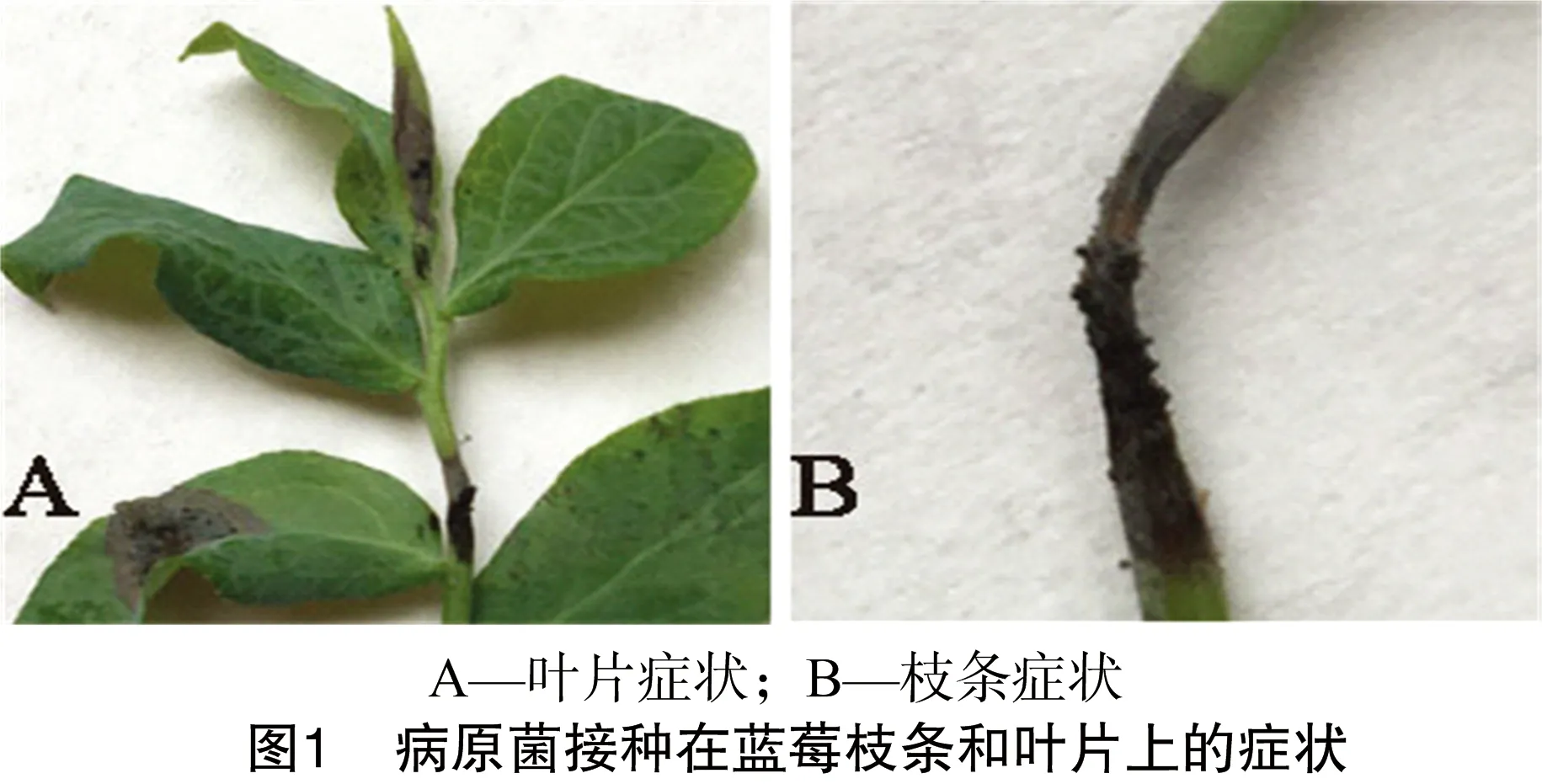

健康蓝莓叶片和枝条接种3 d后出现病斑(图1)。经分离纯化,从具典型症状的蓝莓枝条枝梢获得的菌株在PDA培养基上25 ℃恒温箱中培养6 d后,菌落直径达到58 mm,菌落呈白色,背面乳白色至淡黄色,10 d后菌落上出现黑色分生孢子盘,其上产生黑色黏液。产孢细胞无色透明,圆棒状,分生抱子呈纺锤形,直立或稍弯曲,具4个隔膜,5个细胞,顶细胞呈倒锥形,无色,长3.1~5.0 μm;基部细胞呈倒锥形,无色,长4.7~5.3 μm;自顶端起第2、第3个细胞为暗褐色,第4个细胞为淡褐色,长15.1~15.5 μm,宽4.8~5.6 μm;顶端附属丝2~3根,长7.5~14.3 μm;基部附属丝1根,长4.3~6.2 μm(图2)。根据以上形态学特征初步鉴定该菌为拟盘多毛孢属真菌。

2.2 病原菌分子学鉴定

将病原菌菌株进行DNA提取,用通用引物ITS1、ITS4进行PCR扩增测序,该菌株的序列经比对后与韦斯梅拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsisvismiae)序列的相似性为99%。结合形态学鉴定的结果,将该菌株确定为韦斯梅拟盘多毛孢菌。

2.3 病原菌生物学特性

2.3.1 温度对病原菌菌丝生长的影响 由表2可知,韦斯梅拟盘多毛孢菌菌丝在5~30 ℃条件下均能生长,20 ℃时生长较快,25 ℃时菌丝生长最快且最浓密,在5、10 ℃时菌丝生长缓慢且稀疏,35 ℃时菌丝几乎不生长。由此可见,蓝莓拟盘多毛孢枝枯病病原菌菌丝的较适生长温度范围为 20~25 ℃。

2.3.2 光照对病原菌菌丝生长的影响 研究结果表明,蓝莓拟盘多毛孢枝枯病病菌在全黑暗条件下培养的菌丝生长速度最快,其次是全光照条件,光暗交替条件下最差。

注:同列数据后小写字母不同代表差异显著(P<0.05)。表3、表4同。

2.3.3 不同碳源、氮源对病原菌菌丝生长的影响 由表3可知,供试的4种碳源都能被病原菌利用,但在不同碳源条件下菌丝生长有差异,病原菌在以蔗糖为碳源条件下菌丝生长最快,其次分别是葡萄糖、可溶性淀粉、麦芽糖,它们之间无显著性差异,且以麦芽糖为碳源的培养基上菌丝生长最慢。由此可见,培养蓝莓拟盘多毛孢枝枯病病原菌的最佳碳源为蔗糖。

表3 不同碳源对病原菌菌丝生长的影响

注:+++表示菌丝浓密;++表示菌丝较密;+表示菌丝稀疏。表4同。

由表4可知,在4种供试的氮源中,以酵母膏为氮源时菌丝生长最快,其次分别是牛肉膏、硝酸铵,在以尿素为氮源条件下菌丝生长速度最慢。由此可见,蓝莓拟盘多毛孢枝枯病病菌培养的最佳氮源为酵母膏。

表4 不同氮源对病原菌菌丝生长的影响

2.4 不同药剂对蓝莓枝枯病病菌菌丝生长的抑制作用

由表5可知,在试验浓度下,6种杀菌剂对蓝莓拟盘多毛孢枝枯病病菌菌丝生长均有不同程度的抑制效果,其抑菌效果表现为400 g/L氟硅唑乳油>10%苯醚甲环唑水分散粒剂>木霉菌2亿活孢子/g可湿性粉剂>25%溴菌腈乳油>75%百菌清可湿性粉剂>20%丁香菌酯悬浮剂。

由表6可知,6种药剂对蓝莓枝枯病菌的室内毒力测定,其EC50表现为400 g/L氟硅唑乳油<10%苯醚甲环唑水分散粒剂<木霉菌2亿活孢子/g(可湿性粉剂)<25%溴菌腈乳油<75%百菌清可湿性粉剂<20%丁香菌酯悬浮剂。

表5 不同杀菌剂的室内抑菌作用

表6 6种杀菌剂对蓝莓拟盘多毛孢枝枯病菌菌丝生长的回归方程及EC50

3 结论与讨论

蓝莓枝枯病是蓝莓生产上较为严重的病害之一,严重时可以引起蓝莓整株枯萎,造成严重的经济损失。蓝莓枝枯病可由单一的病原菌引起,也可由多种病原菌综合引起[19]。韦斯梅拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsisvismiae)只是引起蓝莓枝枯病的病原菌之一,该病原菌属于半知菌亚门真菌,目前对该病原菌的生物学特性和药剂筛选的相关研究较少,且未见用生物源杀菌剂来防治蓝莓枝枯病。本试验选用几种化学杀菌剂和新型的生物源杀菌剂对该病原菌进行了试验研究。

从贵州省贵阳市花溪区马铃乡蓝莓基地采集的标本中,成功分离筛选出了蓝莓枝枯病的致病菌,形态鉴定和分子鉴定结果表明,蓝莓枝枯病病原菌菌株与韦斯梅拟盘多毛孢具有高度同源性(99%),初步鉴定为韦斯梅拟盘多毛孢。本试验对引起蓝莓枝枯病的病原菌进行了生物学特性研究,研究发现,温度对蓝莓枝枯病病菌菌丝的生长影响较大,在5~30 ℃ 内菌丝都能生长,但最适生长温度为20~25 ℃;碳源和氮源分别以蔗糖和酵母膏为宜;光照对菌丝生长的影响不大。

本试验选用6种药剂对蓝莓枝枯病菌的室内毒力进行测定,EC50是药物安全性指标,旨在说明所选药剂防治蓝莓枝枯病的效果,该值越小说明药剂效果越好,EC50表现为 400 g/L 氟硅唑乳油<10%苯醚甲环唑水分散粒剂<木霉菌2亿活孢子/g可湿性粉剂<25%溴菌腈乳油<75%百菌清可湿性粉剂<20%丁香菌酯悬浮剂。400 g/L氟硅唑乳油效果最好,其EC50为0.002 5 g/L;10%苯醚甲环唑水分散粒剂、木霉菌2亿活孢子/g可湿性粉剂、25%溴菌腈乳油、75%百菌清可湿性粉剂的效果次之,其EC50分别为0.023 8、0.040 9、0.070 1、0.105 2 g/L;20%丁香菌酯悬浮剂的效果最差,其EC50为1.050 7 g/L。因此,在生产上可以采用新型的生物源杀菌剂来防治此类病害,达到绿色、安全的理念。本试验尚未进行田间试验,室内药剂筛选试验所得到的结果具有一定的局限性,对病害的控制效果最终还须要经过田间试验来检验。