心脑血管疾病患者预后中凝血功能检验的实施价值意见

2018-07-17刘佳佳

刘佳佳

漯河医学高等专科学校,河南 漯河 462000

随着医疗技术的不断发展,临床对血栓情况的研究也逐渐深入,治疗方法得到了一定的完善,尤其对于心脑血管疾病患者,临床采用凝血功能检验,能够对患者病情情况进行有效评估。对患者凝血功能进行检验,无论是对疾病的临床诊断还是实际治疗过程,凝血功能检验方式都具有一定作用[1]。本次研究选取漯河医学高等专科学校第三附属医院2017年4月至2018年4月收治的心脑血管疾病患者80例进行回顾性分析,分析对患者进行凝血功能检验的具体临床作用,对患者预后是否具有重要应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2017年4月至2018年4月收治的心脑血管疾病患者80例,患者入院后进行凝血功能检查,将患者检查结果与临床正常标准进行对比,如果患者三个指标与正常值相比较高或低于30%,则分为研究组,反之则分为参照组,经过检查结果表明,研究组患者40例,参照组患者40例,其中参照组女性21例,男性19例,年龄40~72岁,平均年龄(56.41±3.2)岁,研究组患者女性20例,男性20例,年龄41~73岁,平均年龄(56.45±3.3)岁,2组患者性别、年龄等基本临床数据,经分析对比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。2组患者全部知情自愿参与本次研究,均签署相关知情文件,本次研究经过医学伦理委员会审核批准通过。

1.2 方法

患者入院后,对患者入院时、出血后的48 h以及96 h的凝血功能进行检验,抽取患者空腹静脉血,采用配套试剂以及自动血凝仪进行检验,严格按照使用说明以及标准操作方式对患者凝血功能各项指标进行检验[2]。对2组患者进行相应治疗,根据患者临床实际情况,对患者出血情况以及出血部位进行干预以及对症治疗,根据患者病情发展情况,临床给予相应治疗[3]。

1.3 效果评价标准

对比2组患者临床病情变化情况,主要分为病情好转、残疾、死亡等,不良情况总发生率=(残疾+死亡)/总数×100%[4]。凝血功能指标主要分为纤维蛋白原(Fibrinogen,FIB)、活化部分凝血活酶原时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、血浆凝血酶时间(thrombin time, TT)、血浆凝血酶原时间(prothrombin time, PT)[5]。

1.4 统计学分析

将2组患者临床各项数据均输入SPSS 13.0软件中,2组患者临床病情变化情况以率(%)的形式表示,行χ2检验,2组患者凝血功能各项指标变化情况均以(±s)的形式表示,予以t检验,P<0.05为组间对比存在统计学意义。

2 结果

2.1 对比2组患者临床病情变化情况

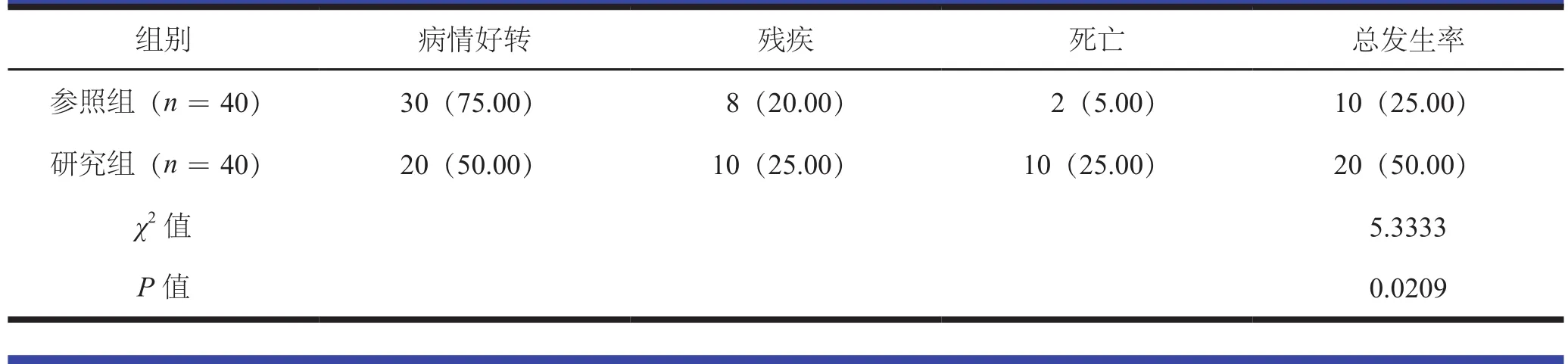

研究组与参照组患者临床病情变化情况,研究组患者不良情况总发生率50.0%明显高于参照组患者总发生率25.0%,组间对比存在统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 对比2组患者入院时凝血功能指标变化情况

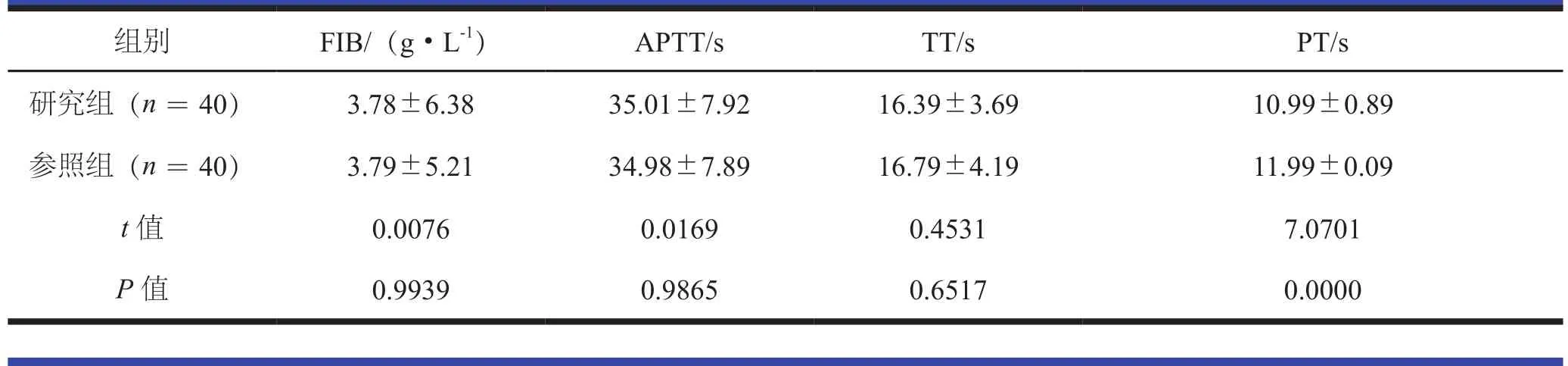

研究组与参照组患者PT对比差异有统计学意义(P<0.05),研究组与参照组患者FIB、TT以及APTT,组间对比无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 对比2组患者出血48 h后凝血功能指标变化情况

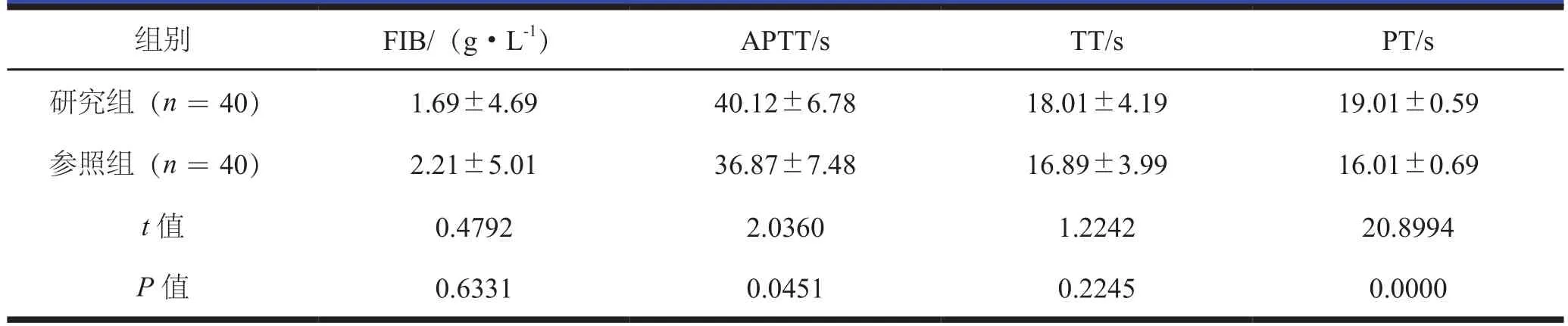

研究组与参照组患者出血48 h后APTT以及PT对比差异有统计学意义(P<0.05),2组患者FIB以及TT对比无统计学意义(P>0.05),见表3。

2.4 对比2组患者出血96 h后凝血功能指标变化情况

2组患者出血96 h后,研究组与参照组患者PT对比差异有统计学意义(P<0.05),其他指标对比无统计学意义(P>0.05),见表4。

表1 2组患者临床病情变化情况〔n(%)〕

表2 对比2组患者入院时凝血功能指标变化情况(±s)

表2 对比2组患者入院时凝血功能指标变化情况(±s)

组别 FIB/(g·L-1) APTT/s TT/s PT/s研究组(n=40) 3.78±6.38 35.01±7.92 16.39±3.69 10.99±0.89参照组(n=40) 3.79±5.21 34.98±7.89 16.79±4.19 11.99±0.09 t值 0.0076 0.0169 0.4531 7.0701 P值 0.9939 0.9865 0.6517 0.0000

表3 对比2组患者出血48 h后凝血功能指标变化情况(±s)

表3 对比2组患者出血48 h后凝血功能指标变化情况(±s)

组别 FIB/(g·L-1) APTT/s TT/s PT/s研究组(n=40) 2.93±4.42 39.01±8.59 18.01±3.21 16.01±0.32参照组(n=40) 2.69±5.99 33.89±7.71 16.85±4.28 13.99±0.49 t值 0.2039 2.8054 1.3713 21.8298 P值 0.8390 0.0063 0.1742 0.0000

表4 对比2组患者出血96 h后凝血功能指标变化情况(±s)

表4 对比2组患者出血96 h后凝血功能指标变化情况(±s)

组别 FIB/(g·L-1) APTT/s TT/s PT/s研究组(n=40) 1.69±4.69 40.12±6.78 18.01±4.19 19.01±0.59参照组(n=40) 2.21±5.01 36.87±7.48 16.89±3.99 16.01±0.69 t值 0.4792 2.0360 1.2242 20.8994 P值 0.6331 0.0451 0.2245 0.0000

3 讨论

临床对心脑血管疾病患者进行凝血功能检查,主要临床指标就是FIB、APTT、TT、PT[6]。其中APTT以及PT与患者众多凝血因子具有重要关联,能够有效将患者凝血功能变化情况进行全面展现,对患者出血的可能性的预具有重要作用,也与患者自身肝素抗凝物质异常相关联[7-10]。有相关研究表明,在心脑血管疾病当中,在患者血栓急性期,检验患者凝血功能将会出现高凝状态以及患者血小板活化等,但患者PT、APTT、TT当中变化情况不太明显,但也对患者病情诊断具有一定的参考价值,但患者FIB变化情况可以作为患者预后的主要参考条件[12-15]。

本次研究结果表明,研究组与参照组患者临床病情变化情况,研究组患者不良情况总发生率50.0%明显高于参照组患者总发生率20.0%,说明凝血功能异常与病情转归呈正相关。2组患者入院时研究组与参照组患者PT对比差异有统计学意义,研究组与参照组患者FIB、TT以及APTT,组间对比无统计学意义,2组患者出血48 h后APTT以及PT对比差异有统计学意义,2组患者FIB以及TT对比无统计学意义,2组患者出血96 h后,PT对比差异有统计学意义,其他指标对比无统计学意义。

综上所述,在心脑血管疾病患者预后临床判断中对其进行凝血功能检验,具有重要作用,如果患者凝血功能各项指标检验结果出现异常,表明患者临床病情预后恢复情况较差,由此可见,凝血功能检验对心脑血管疾病患者预后具有重要临床诊断作用。