生育水平下降的宏观现象和微观机理

——来自婚姻延迟和生育延迟的验证

2018-07-17薛继亮

薛继亮,邬 浩

(内蒙古大学 经济管理学院,内蒙古 呼和浩特 010021)

一、引 言

在经济增长、社会发展和计划生育政策的共同作用下,当前中国低生育率的现实已被公认。Zhang[1]认为中国的真实总和生育率为1.5—1.6,计划生育政策和市场经济力量使得中国生育率急速下降到更替水平以下[2],但市场经济力量的作用更大[3]。侯佳伟等[4]认为2000年以后中国平均理想子女数基本稳定在1.6—1.8人之间,“儿女双全”的二孩生育意愿最为集中;1980年代人和1990年代人的生育意愿和生育水平差异很大,前者生育水平高于生育意愿,后者生育水平低于生育意愿。傅崇辉等[5]认为中国生育水平受到育龄妇女年龄结构、婚姻状态等结构性因素的影响。改革开放以后出生的一代人的生育意愿和生育水平表现出与父辈不同的特征,尤其是生育意愿与生育水平的背离现象比较突出[6]。Robert等[7]认为1990年代以来中国生育水平下降的原因,2/5归因于结婚年龄的推迟,3/5归因于婚内生育率的下降。

中国省级空间和时间的生育水平下降存在扩散效应。韦艳[8]认为生育率持续下降始于少数大城市和一些东部省份,广大的西北地区和一些南方地区生育率转变较慢;省内生育水平下降显示出比省间生育率下降更为明显的扩散效应,并且不同时期生育水平下降的影响因素不同。扩散因素独立于社会经济因素,其促进和加强了社会经济和计划生育因素对中国生育水平下降的影响。易君健和易行健[9]认为社会经济因素对家庭生育行为产生累积效应。韦艳和张力[10]从多个方面考察了翼城生育政策对生育行为和生育意愿的影响,认为翼城现有生育行为和生育意愿更多是政策干预的结果,是政策促成的外生性转变,而非由于社会经济发展导致低生育意愿的内生性转变。 周立群和周晓波[11]则从制度经济学角度分析了生育水平下降的原因,认为使家庭抚养孩子的私人成本社会化和使抚养孩子的社会收益部分内部化可以提高生育率。

在中国生育水平下降的情况下,还出现了生育意愿与生育行为背离现象。与发达国家和发展中国家实际生育率大大低于意愿生育率的情况不同,中国生育意愿与生育行为背离现象主要是行为高于意愿,其中性别偏好是造成生育行为大于生育意愿的主要因素[12]。茅倬彦和罗昊[13]对江苏省的研究发现,符合生育二胎政策的妇女中40%妇女的生育意愿高于生育行为,60%妇女的生育意愿等于生育行为。卿石松和丁金宏[14]利用上海市夫妻匹配调查数据,分析“单独两孩”政策对生育意愿的影响,并对生育意愿与生育行为背离现象进行解释,认为生育政策对生育意愿的影响有限,“单独夫妻”、“双独夫妻”和“双非夫妻”之间的生育意愿的差异性极小,而生育机会成本低且有能力养育更多孩子家庭的生育意愿相对较高。由于生育决策无法单方面决定,尽管男女平均的生育意愿非常接近,因30%的夫妻生育意愿存在差异,使夫妻一致的生育意愿较低,从而抑制实际生育行为。

家庭生育理论的研究集中于生育数量而忽略了子女性别组合。1970年以来中国生育水平持续下降,在家庭层面上表现为兄弟姐妹数的减少,同时也影响了兄弟姐妹的构成,进而影响家庭对子女教育的投资以及性别间的教育差异[15]。马忠东和王建平[16]认为育龄妇女二、三胎次生育率在20世纪90年代初大幅下滑,二胎女孩生育率明显低于二胎男孩生育率,反映二胎生育对性别的偏好明显,造成女孩乃至整体生育水平下降。三胎生育率也持续下降到最低点。一女后选择生男以达到理想子女组合,减少了多胎,却酿成了社会男女孩比例严重失衡。同时,在低收入水平条件下通过实施计划生育政策也可以实现人口转变,但是需要付出高昂的经济政治成本,并造成“未富先老”等严重的人口社会经济问题。彭伟斌和陈晓慧[17]借助人口发展预测模型分析发现,执行“单独两孩”生育政策仅能产生较小的短期效应,长期来看无法阻止人口下降区人口总量持续下降和人口老龄化加速的趋势。

综上所述,从当前国内已有研究来看,专门对生育政策、生育意愿、代际差异等的研究成果也比较多,从结婚年龄和初育年龄的角度论证生育水平下降可以弥补已有研究的不足,且具有显著的现实意义。

二、理论基础

研究生育选择的微观机理,需要建立一个涵盖生育意愿和生育水平的生育模型,为此,本文选择Diamond[18]的两时期代际交叠模型。在这个模型中,假设生育是一种投资,即子女对于父母来说是一种投资品,父母将养育子女作为一种养老的预防手段。借鉴王永华和彭伟斌[19]的模型,将生育孩子作为生育选择的决策变量,同时假设赡养父母的支出固定。涵盖生育意愿和生育水平的生育模型在消费者部门中可以表示为式(1),预算约束为式(2)和式(3):

MaxU(C1t)+β·(C2t+1)

(1)

wt[1-dφ(ft)]=C1t+St

(2)

C2t+1=(1+rt+1)·St+wt+1·ft·d

(3)

在涵盖生育意愿和生育水平的生育模型中,个体需要在工作和退休两期进行资源配置,实现效用最大化。其中,fi是t期的生育率,β是t+1期效用的贴现因子,φ(ft)作为抚养子女的成本函数,为凸函数。d作为外生参数小于1 ,意味着年轻人对老年人的赡养强度是固定值,可以用工资的一个比例来表示,是年轻人人力资本收益的一部分。C1t和C2t+1在目标函数中是决策变量,可以用储蓄St和生育率ft表示。在目标函数中对决策变量求导并使之为0,以实现效用最大化并消除跨时套利机会,得到式(4):

(4)

为了模型推导的简便,本文假设代理人具有对数效用函数lnC,得到C2t+1=β·(1+rt+1)·C1t。假设子女的养育成本函数形式为式(5):

(5)

(6)

消费者的所有储蓄都将作为下一期的资本存量,即St=ft·kt+1。求解得出生育率的解:

(7)

从家庭决策视角确立的生育模型,其核心在于讨论生育的福利,即论证家庭时间利用、收入、储蓄与生育之间的关系和规律。在生育模型中,特别强调跨期福利变化,尤其是储蓄和生育的关系。在理清生育模型本身的机理之后,本文主要验证影响生育的决定因素并探索其传导机理,从不同代际间的结婚年龄和初育年龄进行代际间的差异分析,论证中国生育水平下降到底是由财富、时间还是关键事件延迟(婚姻延迟或生育延迟)带来的。

三、生育水平下降的宏观观察:结婚年龄的视角

中国分年龄别生育率总体呈现下降趋势(如表1所示),其中,15—34岁的4个年龄别生育率存在下降的趋势,35—49岁的3个年龄别生育率却存在上升趋势,虽然上升的幅度比较小。初育年龄在延迟,尤其从20—24岁转移到25—29岁,30—34岁的年龄别生育率比较稳定。

表1分年龄别的婚姻登记和生育率

注:数据由wind数据库和《中国2010年人口普查资料》整理所得,其中2010年数据为普查数据。

与中国分年龄别生育率总体趋势和延迟相对应的是,分年龄别婚姻登记也出现了延迟,尤其表现在20—24岁的婚姻登记在下降,25岁以后的4个年龄别婚姻登记在上升,尤其25—29岁的婚姻登记上升幅度最快。这实际上意味着婚姻延迟和生育水平下降可能存在因果关系,当然不排除这也可能是由于生育延迟带来的。

四、生育水平下降的微观机理的实证研究

(一)数据来源及其处理方法

考虑样本的典型性和样本广度要求,以及数据获得便利性,本文数据来源于2013—2015年连续抽样调查,调查对象是20—50岁的妇女或丈夫,涉及内蒙古自治区赤峰市、通辽市、锡林郭勒盟、包头市、阿拉善盟、鄂尔多斯市、兴安盟等7个盟市15个旗县,获得问卷872份,其中有效问卷806份,存在轻微的缺省。样本涵盖从东到西的人口聚集区的乡村和城镇,样本具有多样性、典型性、干扰因素少的特征。数据真实为结论可靠奠定了基础,使得研究结论能够对内蒙古自治区以外的其他省份的人口可持续发展和人口治理提供一定的启示和借鉴。

本文采用双重差分法评价生育水平的政策响应。双重差分法作为一项非常重要的评估政策效果的研究方法,在劳动经济学中广泛应用。Eissa和Liebman[20]认为美国1986年税制改革提高了单身有孩子妇女的劳动参与率;Baker等[21]研究了儿童抚养补贴对儿童母亲劳动供给和家庭福利的影响。其基本思路是将调查样本分为两组,即受到生育政策影响的作用组和没有受到生育政策影响的对照组。本文的对照组选择祖父母和父母。根据作用组和对照组在生育政策作用前后的相关信息,计算作用组和对照组政策前后生育水平的变化,然后计算两组生育水平的差值,即生育政策的政策响应。

生育政策对生育水平产生作用,但是,我们需要清晰家庭对生育政策的响应程度。在本文中,由于调查对象的平均年龄为30岁,剔除调查对象出生年份在1983年前的家庭(这一年全面实施计划生育),所以调查对象作为计划生育影响的作用组,而调查对象的祖父母和父母作为对照组。其中,变量P是衡量受到计划生育政策影响的虚拟变量,受到影响则P等于1,反之则P等于0。变量T代表样本数据是否是计划生育政策实施后时期的虚拟变量,是则T等于1,反之则T为0。δ是计划生育政策对生育水平的净影响[22]。u为扰动项, 代表其他无法观察到的、没有控制的、影响生育水平的因素。为此,建立生育政策响应的简单双重差分模型:

Y=α0+α1T+γP+δTP+μ

(8)

对没有受到计划生育政策影响的祖父母和父母而言,生育水平平均变动为:

dif1=(α0+α1)-(α0)=α1

(9)

对受到计划生育政策影响的调查对象而言,生育水平平均变动为:

dif2=(α0+α1+γ+δ)-(α0+γ)=α1+δ

(10)

剔除调查对象及其祖父母和父母的系统差异,则受计划生育政策影响的净影响为:

dif=dif2-dif1=(α1+δ)-α1=δ

(11)

这样,在模型(8)的基础上将其扩展至模型(12):

Yit=α0+α1Tt+γPi+δTtPi+βXit+μit

(12)

其中,Yit是我们关注的t时期i调查对象的生育水平。Pi是一个二值变量,1 代表调查对象,0代表祖父母、父母。Tt也是一个二值变量,1代表受计划生育政策影响后,0代表政策前。Xit是一组可观测的影响生育水平的控制变量,本文设为收入。μit是特异性扰动项。α1、γ和δ是待估计参数,用δ来衡量计划生育政策对变量Yit的影响。β为待估参数矩阵,衡量控制变量对变量Yit的作用。对模型(12)进行一阶差分,得到模型(13),Zi1-Zi0为因时而变收入因素的一阶差分,然后对模型(13)进行回归:

Yi1-Yi0=α+δPi+β(Zi1-Zi0)+(μi1-μi0)

(13)

(二)样本的描述性统计

1.生育数量的代际差异

通过对生育数量的描述性统计可以发现,祖父母、父母和调查对象的生育数量、生育存活数量、生育男孩数量和生育女孩数量存在递减的趋势,其中,祖父母生育数量、祖父母生育存活数量、祖父母生育男孩数量、祖父母生育女孩数量分别为6.011、5.474、3.041、2.501;父母生育数量、父母生育存活数量、父母生育男孩数量、父母生育女孩数量分别为3.93、3.764、1.849、2.075;调查对象生育数量、生育存活数量、生育男孩数量、生育女孩数量分别为1.567、1.553、0.854、0.87。调查对象的祖父母、父母和调查对象生育存活数量表现出存活率越来越高趋势,并且男孩生育偏好越来越低趋势。调查对象的祖父母生育水平体现出传统的多子多福的观念。此外,对于生育一个孩子的调查对象家庭来讲,也没有表现出较高的性别差异。

相对于其祖父母和父母的生育水平而言,调查对象因受到计划生育政策的影响导致生育水平出现下降趋势,具有趋同性的特征;计划生育政策对调查对象父母的冲击最大,在这一代出现生育政策影响的民族差异。不排除祖孙三代生育水平下降的原因也可能是收入或其他的因素。为此,本文结合伊斯特林模型将收入、结婚年龄、初育年龄结合在一起,在控制政策变量的基础上,估计生育水平下降的影响因素。

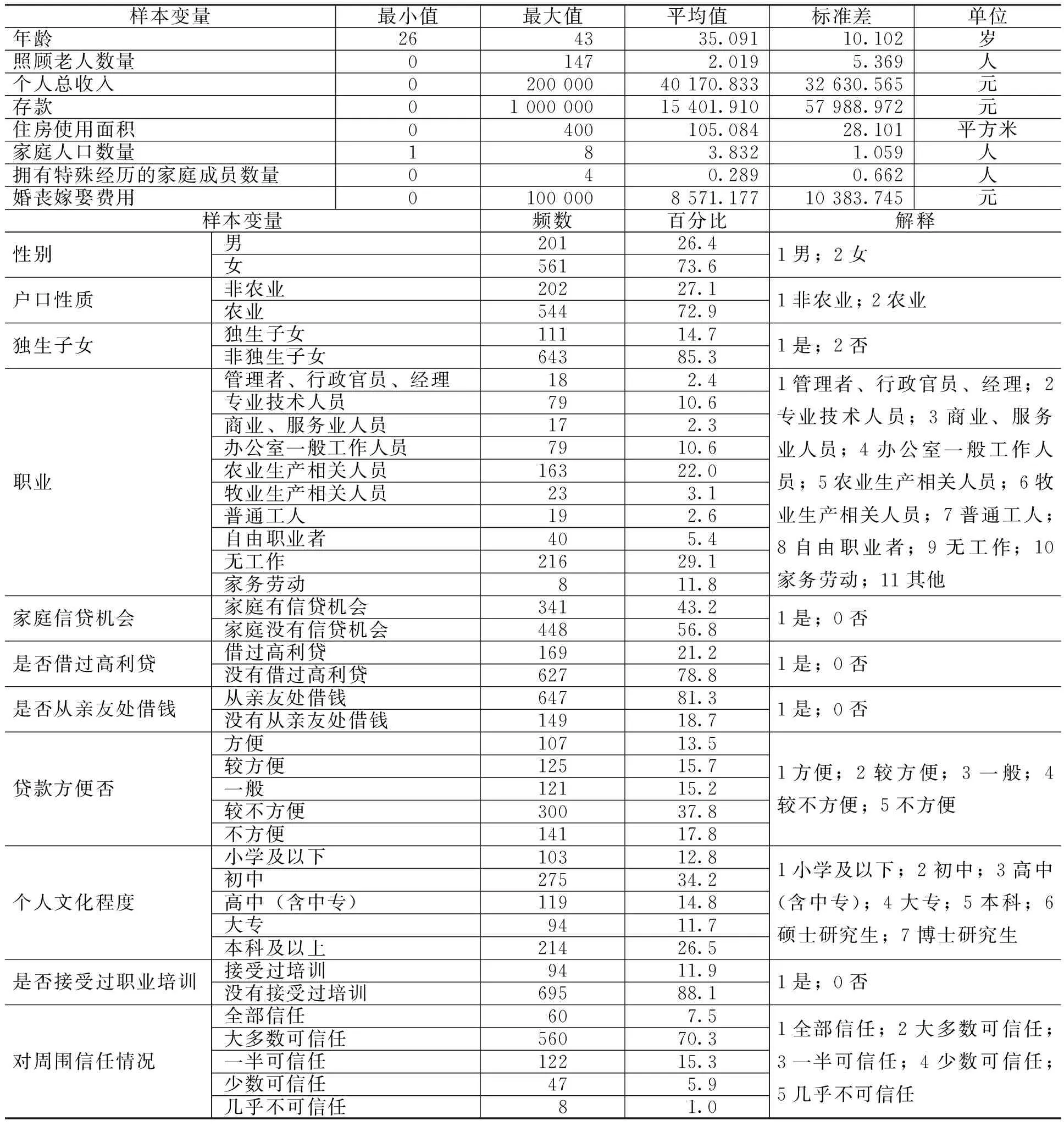

2.变量的描述性统计

本文扩展伊斯特林模型,选择金融资本、人力资本和社会资本等三个维度作为收入和财富的代表进行论证,其中,金融资本包括家庭信贷机会、是否借过高利贷、是否从亲友处借钱、贷款方便否、个人总收入、存款和住房使用面积等7个变量,人力资本包括个人文化程度、是否接受过职业培训、家庭人口数量等3个变量,社会资本包括拥有特殊经历(乡村干部、部队退伍、国企职工)的家庭成员数量、婚丧嫁娶费用和对周围信任情况等3个变量,其他特征变量包括年龄、性别、户口性质、独生子女、职业和照顾老人数量等6个变量。为了表述的清晰,本文将样本变量分为连续型变量和非连续型变量两类进行处理,避免单一处理方式使样本失真。

具体变量的数字特征如表2所示。调查对象的年龄平均为35.091岁,并且85.3%的调查对象属于非独生子女,而且72.9%的调查对象的户口属于农业户口,75.5%的调查对象从事农牧业生产和家务劳动。个人文化程度基本都在初高中及以上,占比达87.2%。每个家庭需要照顾老人2.019人。从金融资本来看,调查对象的家庭存款平均为15 401.910元,个人总收入为40 170.833元,住房使用面积平均为105.084平方米,大部分家庭没有信贷机会,这类家庭占比为56.8%,只有21.2%的家庭借过高利贷,81.3%的家庭从亲友处借过钱,并且超过半数的家庭认为贷款不方便,占比为55.6%。从人力资本来看,个人文化程度低于初中(包括初中)的占比接近半数,为47.0%,没有接受过职业培训的调查对象为88.1%。从社会资本来看,拥有特殊经历的家庭成员数量为0.289人,家庭婚丧嫁娶费用为8 571.177元,超过93.1%的家庭认为周边事物一半及以上可信任。

表2变量的描述性统计

(三)估计结果及其解释

控制计划生育政策变量,结合扩展的伊斯特林模型,本文采用一般回归方法对祖孙三代生育水平(生育数量、生育存活数量、生育男孩数量和生育女孩数量)与收入的关系进行估计,结果如表3所示。对于调查对象的祖父母而言,收入与生育水平的关系呈现线性关系;而对于调查对象的父母而言,收入与生育水平的关系呈现U型关系;对于调查对象而言,收入与生育水平的关系呈现线性关系。但是结婚年龄和初育年龄对祖孙三代都具有显著的抑制作用。实际上,结婚年龄和初育年龄对生育水平影响的作用是内生的,直接影响生育选择,尤其是生育意愿到生育结果的传导。

表3影响祖孙三代生育水平的因素估计

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著水平上显著。下同。

1.祖父母生育水平的影响因素分析

祖父母生育水平与结婚年龄和初育年龄的关系。结婚年龄和初育年龄对祖父母的生育数量、生育存活数量、生育男孩数量、生育女孩数量均具有明显的抑制作用,而且具有明显的一致性。

祖父母生育水平与收入的关系。从表3可以发现,祖父母生育数量、生育存活数量、生育男孩数量与收入呈现线性关系,而生育女孩数量与收入的关系呈现倒U型关系,对应方程的估计参数都很显著。需要注意的是,收入与祖父母生育数量、生育存活数量、生育男孩数量的关系呈现的是负相关关系,即收入越低,生育数量、生育存活数量和生育男孩数量越多。在调查对象祖父母年代,贫困很容易导致家庭陷入生育困境,在观念上生育决策越容易受传统生育文化的影响,越容易追求生育数量和生育男孩数量,因为贫困意味着越没有条件去改变自然生育状况,意味着人生的希望越放在孩子的身上。此外,在能养活的前提下多生孩子的意愿是穷人的理性选择,因为生育成本和抚育成本都比较低,并且可以抵御较高的意外死亡风险,能够筛选出智力或体力优异的孩子,是符合穷人长远利益的。生育女孩数量与收入的关系呈现倒U型关系,越贫困实际上生育女孩数量越多。这意味着祖父母一代是存在男孩偏好的,这是一种源于家庭制度和个体社会行为模式、制度化的社会价值取向,因为在中国社会男孩具有女孩所不具备的价值,特别是家庭价值和社会价值。

2.父母生育水平的影响因素分析

父母生育水平与结婚年龄和初育年龄的关系。结婚年龄和初育年龄对父母生育数量、生育存活数量、生育男孩数量、生育女孩数量均具有明显的抑制作用,而且具有明显的一致性。

父母生育水平与收入的关系。对于调查对象的父母而言,收入与父母生育数量、生育存活数量、生育男孩数量的关系呈现U型关系,但由于自变量不能小于0,同时又小于最大值,所以Model10、Model2和Model4均是U型曲线右侧连续的一段,但存在最低点。同时,生育女孩数量与收入呈现正相关关系。这就意味着收入越高,生育数量、生育存活数量、生育男孩数量和生育女孩数量是先下降再上升的过程。

3.调查对象生育水平的影响因素分析

调查对象生育水平与结婚年龄和初育年龄的关系。结婚年龄和初育年龄对调查对象生育数量、生育存活数量、生育男孩数量、生育女孩数量均具有明显的抑制作用,而且具有明显的一致性。

调查对象生育水平与收入的关系。从Model7、Model19和Model23的估计结果可以发现收入越高,越不愿意生孩子,生育男孩的偏好不显著,并没有出现像父母一代那样的正U型分布,而是更为明显的线性关系,即调查对象现在的收入不能支持他们提高生育水平,即使有较高的生育意愿。这意味着调查对象生育水平具有较强的政策响应程度。这种差异性的源泉在于收入会在生育成本和生育收益均衡中起到决策作用,导致生育意愿和生育水平的代际差异。调查对象对于计划生育有着比祖父母、父母一代更为深刻的感知,因为他们是计划生育政策实施的主要对象,导致他们更懂得抓住放开生育后增加子女的机会。这实际上为“放开二胎”政策实施后出台更具代际差异的政策细则提供了可能和依据。

4.祖孙三代生育水平的影响因素比较

本文将祖孙三代生育水平作为一个整体,论证祖孙三代生育数量、生育存活数量、生育男孩数量和生育女孩数量与收入、结婚年龄和初育年龄之间的关系,将祖父母、父母和调查对象作为虚拟变量,得到估计结果如表4所示。

表4收入、结婚年龄和初育年龄与生育水平的代际差异

结婚年龄和初育年龄对祖父母、父母和调查对象的生育数量、生育存活数量、男孩数量、女孩数量均具有明显的抑制作用,这种抑制作用具有明显的一致性。但这种作用对祖父母、父母和调查对象却具有明显的差异性,其中,对调查对象的影响最大,影响最弱的是祖父母。这说明生育水平除了与结婚年龄和初育年龄具有显著的内生关系之外,与社会经济的关系也非常紧密,具有显著的时代特征;同时也间接验证了借用伊斯特林模型的必要性和科学性。

此外,收入对祖孙三代生育数量、生育男孩数量和生育女孩数量的影响存在明显的差异,收入导致生育水平的代际差异比较明显。从生育男孩数量和生育女孩数量的影响因素上也存在较为明显的代际差异。收入体现了家庭差异,并且能够通过祖父母、父母和调查对象等三个虚拟变量将作用强度体现出来。从生育数量来看,收入显著地影响生育数量,影响程度为负,其中,调查对象及其祖父母也是显著影响生育数量,而父母对于生育数量的影响并不显著。调查对象对生育数量的影响为负,其祖父母和父母对生育数量的影响为正,作用强度和作用方向存在差异。从生育存活数量来看,调查对象对生育存活数量有显著的负影响,收入虽然也起负作用,但并不显著;调查对象父母的作用显著为正;调查对象祖父母的作用为正,但也不显著。从生育男孩数量来看,收入、调查对象及其父母起到显著的影响作用,其中收入的作用为正,调查对象的作用为负,调查对象父母的作用显著为正;调查对象祖父母的作用为正,但也不显著。从生育女孩数量来看,收入、调查对象起到显著的负作用;调查对象父母的作用显著为正,调查对象祖父母的作用为正,但是也不显著。

(四)生育水平影响因素的判断:结婚年龄还是初育年龄

为了判断结婚年龄和初育年龄对生育水平的影响,本文在扩展的伊斯特林模型基础上采用双重差分对生育水平进行多元回归模型估计,除了包含金融资本、人力资本和社会资本的财富和收入因素之外,加入结婚年龄和初育年龄等关键事件,同时选择性别、户口性质、独生子女和照顾老人数量等为控制变量,因为主要考虑与生育水平的相关性以及模型本身是否存在共线性。加入性别、户口性质、独生子女和照顾老人数量等4个变量为控制变量并没有出现共线性等影响模型本身要求的情况,结果如表5所示。

表5生育意愿和生育结果的一般多元回归结果

通过一般多元回归模型估计生育水平代际差异的影响因素发现:在控制了性别、户口性质、独生子女和照顾老人数量等变量后,金融资本中是否借过高利贷、个人总收入、存款、住房使用面积至少在10%的显著水平上影响以祖父母为对照组、父母为作用组的生育数量,个人总收入的影响为正;个人文化程度和家庭人口数量等人力资本因素的影响为正并且显著;对周围信任情况越高越起到显著影响作用。结婚年龄和初育年龄对生育水平下降起到促进作用。对于以父母为对照组、调查对象为作用组的生育数量来讲,金融资本中是否借过高利贷和贷款方便否至少在5%的显著水平上影响生育水平,借过高利贷和贷款不方便是生育水平增加的主要原因;个人文化程度和家庭人口数量等人力资本因素对生育水平影响显著,二者的作用方向恰好相反;社会资本中的拥有特殊经历的家庭成员数量和对周围信任情况均不能显著影响生育水平。结婚年龄和初育年龄同样对生育水平的下降起到促进作用。

结婚年龄和初育年龄同样对生育水平下降起到促进作用,结婚年龄和初育年龄延迟可以显著内生影响生育水平的变化。金融资本中的借高利贷因素会促进生育水平提高。金融资本的脆弱性使得生育孩子成为投资的一种,即从生育孩子的性质上判断生育作为一种投资,只有投资率降低,才会带来“改善门楣”的预期。提高收入和更为便捷的贷款是解决这一问题的途径。人力资本中个人文化程度和家庭人口数量虽然都显著地影响生育水平,但作用差异较大,尤其是个人文化程度。这是由于育龄妇女的生育选择和劳动参与以及工作机会之间存在冲突,生育的投资品性质使育龄妇女的收入提高,导致生育的投资回报率较低,进而放弃或中断生育,带来较低的生育率[23]。社会资本对生育水平影响不大。

(五)生育水平影响因素的分解:结婚年龄还是初育年龄

为了进一步找出结婚年龄和初育年龄对生育水平下降的作用,本文结合Oaxaca 和Blinder的分解模型对生育水平下降的结婚年龄和初育年龄因素进行分解,按照24岁以下、25—29岁、30—34岁、35—39岁以及40岁以上等5个年龄段将结婚年龄和初育年龄进行划分,然后在Logit模型的基础上对生育水平下降进行分解,结果如表6所示。

表6生育水平下降的分解结果

从表6可以发现,结婚年龄和初育年龄的延迟可以解释生育水平下降63.6%的原因,超过一半的比率,远远超过了社会经济因素;年龄别间的差异(结婚年龄和初育年龄不能解释的影响)则解释了36.4%的原因。此外,从组内和组间的角度来看, 结婚年龄和初育年龄的年龄别内部影响占80.4%,年龄别间影响仅占19.6%, 则说明现有的生育水平下降主要还是存在于年龄别内部,即结婚年龄和初育年龄的延迟。

五、结论与建议

本文结合2013—2015年连续抽样调查数据,论证生育水平下降的宏观现象和微观机理,结果发现:婚姻延迟和生育水平下降存在因果关系,为此结合伊斯特林模型、Oaxaca-Blinder模型和双重差分法验证这一关系,结婚年龄和初育年龄的延迟可以解释生育水平下降63.6%的原因;金融资本是带来生育水平代际差异(生育水平代际间下降)的主要原因,生育成本和生育机会成本比较高是影响当前生育水平下降的因素之一;人力资本中个人文化程度和家庭人口数量也会影响生育水平。在这种情况下,提高当前生育水平,需要做到:

第一,减少学制,降低结婚年龄。可以考虑压缩中小学学制,降低小学入学年龄,合并大学和研究生的学制,全面落实学分制。此外,降低结婚年龄,尤其在现有基础上,女性降低1岁,男性降低2岁是比较可行的。

第二,建立多重补贴体系,间接提高居民家庭的金融资本。在家庭收入短期内不能大幅提高的情况下,补贴是鼓励生育非常好的方式。国际上政府拿出高补贴,尽力让生育多个孩子的居民家庭没有后顾之忧,提高生育水平的措施非常有效。因此,需要在生育补贴、减税、父亲假、无薪假等政策细则体现出生育的激励性。

第三,生育的家庭担负向社会担负转变。在居民家庭生计改善困难时,需要从完善生育保险制度、构建工作与家庭的平衡机制等生育社会化负担机制来提高生育水平。可以通过为育龄妇女创造生育条件,降低生育成本,同时降低女性工作责任与家庭抚养责任的矛盾,提高生育水平。此外,还要通过配套的劳动力市场政策来提高女性劳动参与率,包括更加灵活的就业时间、更长的生育假期,通过这种方式来提高生育水平。

第四,采取多种手段直接提高居民家庭的金融资本。面对抚养孩子的经济压力,通过减税和调整个人所得税起征点,间接提高居民家庭收入缓解抚养孩子的经济压力和降低生育成本,在“放开二胎”政策下才能实现想生到敢生的跨越。此外,还要给予居民家庭更多在正规金融方面获得贷款的机会和额度,帮助他们创业创新和改善生计,实现促进生育水平提高的目标。

第五,建立人力资本投资的个人、社会和企业共同承担机制,保障劳动者学习和人力资本提高的机会。在健康、文化、迁移、培训等方面提高人口素质,达到提高劳动者人力资本的作用。应通过加强平衡劳动者与用人单位利益的制度设计来完善人力资本投资体系,间接影响居民家庭生育决策,缓解生育压力,保障新的生育政策顺利实施并获得较高的政策响应。