一次短时强对流天气的雷达产品特征分析

2018-07-16於慧玲

於慧玲,杨 宇

(云南省德宏州气象局,云南 芒市 678400)

1 引言

2016年8月27日05时—07时30分,芒市辖区内发生短时强对流天气,芒市镇、风平镇、勐焕街道遭受了强雷电袭击和短时强降水洪涝灾害。此次过程芒市气象台分别发布了雷电黄色预警信号和暴雨黄色预警信号。虽然气象台发布了预警,但对预警的时间提前量和雷电的强度预报还存在很大难度。本文通过对此次强对流天气的雷达产品特征分析,探讨此类强对流天气过程中的预报方法和手段,为将来建立该类天气的客观定量预报方法积累一定经验。

2 天气实况和灾害特征

2016年8月27日清晨,芒市辖区内发生短时强对流天气,造成了灾害性影响。这次强对流天气过程于05时开始,至07时30分后逐渐减弱。过程最强1 h降水量达52.5 mm,出现在06—07时,极大风速达12.2 m/s,出现在06时11分,期间一直伴有极强的雷暴;灾害天气主要发生在芒市主城区(芒市镇、风平镇、勐焕街道一带)。

此次强对流灾害性天气叠加了强雷暴、强风、飑线、短时强降水等现象,具有降水强度大、破坏性强的特征。受灾的芒市镇、风平镇、勐焕街道均出现了强雷电灾害和短时强降水洪涝灾害:芒市国家气象观测站两台计算机损坏,ZQZ备份自动站采集器损坏,UPS电源损坏,打印机、传真机损坏,新型自动站DZZ4能见度、地温、草温采集器故障,电信通讯线路中断;受灾的两个乡镇及一个街道共造成农作物(水稻、玉米)受灾面积52.46 hm2,受灾人口2 101人,各种家电、家具、交通工具不同程度受损,造成直接经济损失346万元,其中农业经济损失60万元、家庭财产损失286万元。

3 环流背景

从图1的高空形势场可看出:2016年8月26日08时500 hPa(图略)上,副高位于青藏高原东侧至四川盆地,副高东侧有东北气流南下,云南位于副高南侧,主要受东南气流控制。26日20时副高略有北抬,副高东南侧的东北气流南下至丽江昆明一线,在滇西与东北气流汇合形成辐合区。700 hPa上主要以偏东气流为主,受弱冷空气补充南下偏东气流有所加强西推。芒市处于500 hPa东北气流和东南气流辐合,700偏东气流加强前部的不稳定区。

4 不稳定条件分析

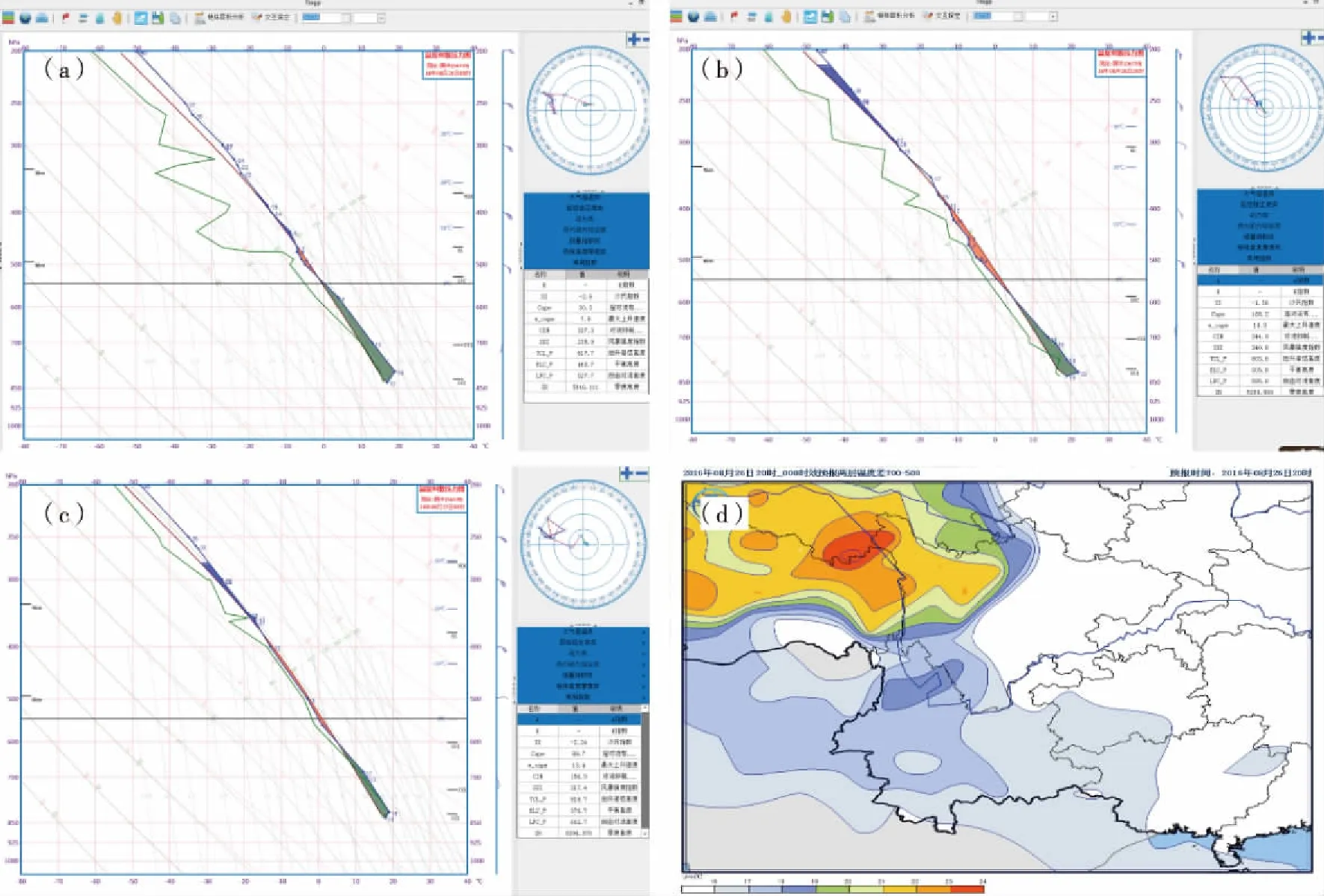

从2016年8月26日08时—27日08时芒市附近的腾冲探空站T-lnP实况图(图1)可看出,该区处于大的温度垂直递减率不稳定层结中,腾冲站T-lnP的T700-T500一直维持在18 ℃(图d),近地面层有逆温,有利于地面增温后不稳定能量的蓄积。0~6 km垂直风切变16 m·s-1,属于中等强度的垂直风切变。

图1 2016年8月26—27日腾冲站T-lnP 和T700-T500图(a:26日08时T-lnP图;b:26日20时T-lnP图;c:27日08时T-lnP图;d:26日20时T700-T500图)Fig.1 T-lnP and T700-T500 of tengchong station on August 26-27, 2016 (a:26 days: T-lnP 08;b:26 days: T-lnP 08;c:27 days: T-lnP 08;d:26 days: T700-T500)

从图1中可得出对流有效位能CAPE值、对流抑制能量CIN指数、风暴强度指数SSI和沙氏指数SI的变化趋势分别如表1所示。

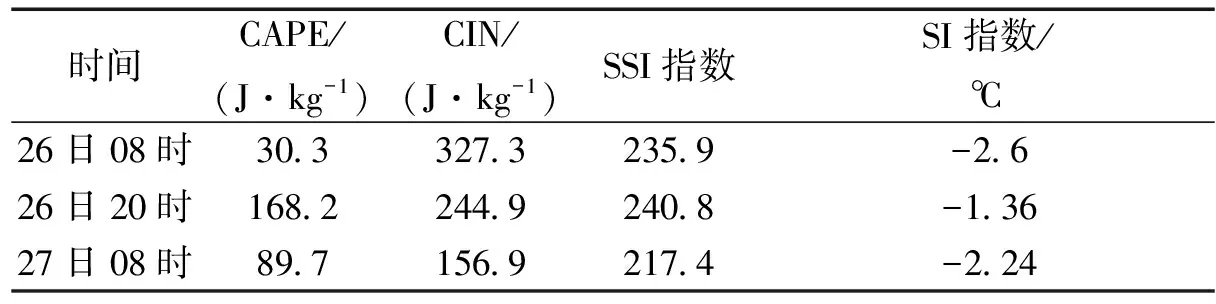

表1 2016年8月26—27日腾冲站对流指标值统计表Tab.1 26-27 August, 2016, the table of convective index of tengchong station

从表1中数据可看出,此次强对流天气过程在26日08时的对流有效位能CAPE值仅30.3 J·kg-1,到20时对流有效位能增大到168.2 J·kg-1,随着不稳定度的增大,腾冲站上空有不稳定能量积蓄,这为强对流天气的产生提供了动能转化能量。到27日08时,由于降雨的产生,CAPE值减小为89.7 J·kg-1。对流抑制能量CIN指数在强对流天气产生之前从26日08时到27日08时天气过程要结束前,有一个明显的减小过程,可见气块获得对流要克服的能量越来越小,有利于强对流的产生。风暴强度指数SSI是可用于区分强雷暴与非强雷暴的一种指数,在美国,一般取SSI>100为强对流天气出现的指标。而此次过程该指标值一直都大于200,可见是有强雷暴产生的预警指标的。再看沙氏指数SI,一直都是负值,也表明了有雷暴产生的不稳定条件。

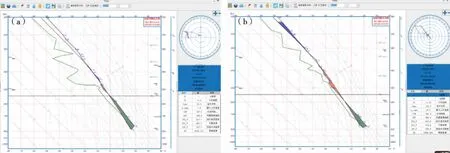

此外,利用芒市站26日08时和14时温度和露点实况值,对腾冲站08时的T-lnP图进行订正,订正后(图2)的CAPE值08时高达2 095 J·kg-1(图2a),14时高达3 737.8 J·kg-1(图2b),CIN值均等于0,表明芒市上空的不稳定能量已充分积蓄,为强对流天气的产生提供了充足的动能转化能量。

图2 利用芒市站温度和露点值订正的2016年8月26日T-lnP图(a:26日08时资料订正的T-lnP图;b:26日14时资料订正的T-lnP图Fig.2 The T-lnP chart of 26 August 2016, using the temperature and dew point values of mango (a:26 days:T-lnP Data correction chart 08;b:26 days:T-lnP Data correction chart 14)

5 雷达产品特征分析

5.1 回波演变过程分析

05时01分(图3),雷达强度回波(图3a)能看出在芒市测站附近坐标在方位100.1°距离26.3 km附近有回波强值中心39.1 dBz的一个对流单体生成,在雷达二次产品中被识别为风暴E5(E5为对流单体生成的风暴,以下均简称为E5),为被首次识别; E5风暴RCS剖面(图3b)可以看出E5强对流单体发展旺盛,在2~6 km高度上均有回波强度值大于30 dBz的回波,处于单点强对流风暴E5生成期。而在雷达的东南面方位约73°~170°距离约60~120 km之间有飑线系统在发展,中心强度值大约在37.6 dBz左右,此时位于飑线风暴强中心点所经过区域,有短时强降水及雷暴天气。雷达二次产品中识别出强对流风暴为Q4(Q4为产生在飑线系统中的风暴,以下均简称为Q4),Q4的质心位置坐标为方位122°距离62 km附近,且依然在发展中。

图3 27日05时01分雷达回波图(a:雷达强度回波:b:E5风暴RCS剖面)Fig.3 05∶01 radar echo map(a:Radar strength echo;b:E5 storm RCS section)

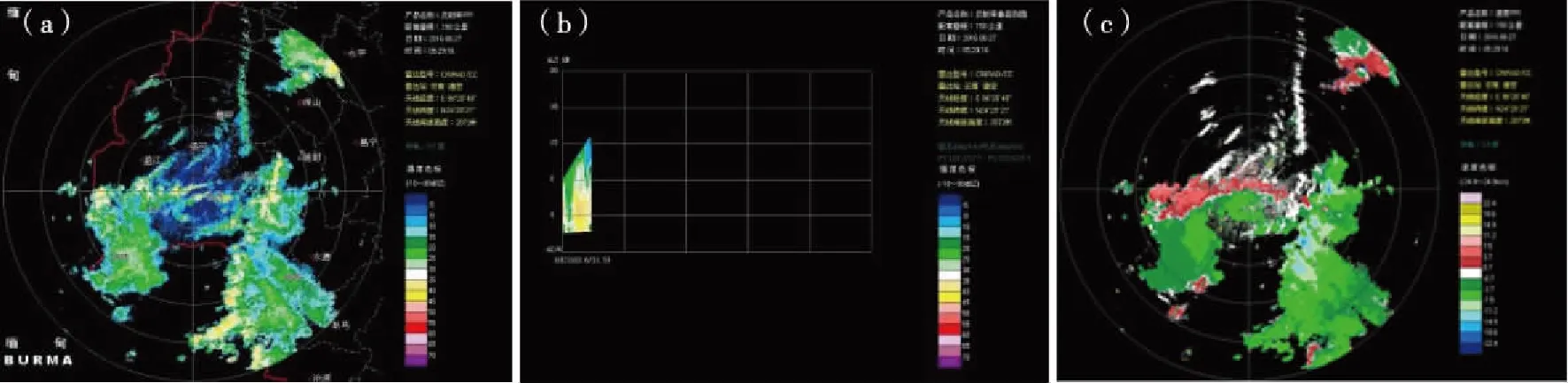

05时29分时(图4),雷达强度回波(图4a)能看出在芒市测站附近坐标位于102.5°距离26.1 km的强对流单体E5风暴几乎位于原地发展壮大,中心强度值上升至42.9 dBz左右, 此时的E5风暴RCS剖面(图4b)可以看出E5对流进一步加强,在2~8 km高度上均有回波强度值大于30 dBz的回波,处于单点强对流风暴E5发展期。雷达东南面的飑线整体从东南向西北移动,强值中心方位在100°附近距离大约在45~68 km之间,中心强度值大约在46.1 dBz左右,此时位于飑线风暴强中心点所经过区域,短时强降水及雷暴天气进一步加强。Q4也呈对流发展加强,Q4质心位置坐标位置随之移动至方位126°距离49 km附近。

此时的雷达径向速度回波(图4c)能明显识别出存在两个锋面辐合场,呈大范围风向型辐合趋势;整体移动上,单点强对流的E5生成后移动十分缓慢,几乎呈原地发展壮大,而伴随着飑线系统未来的Q4移动迅速;同时E5处于偏南气流控制下往偏北方向移动,Q4则处于偏东南气流控制下,往西北移动,形成锋面辐合型飑线系统,飑线系统在迅速的移动靠近芒市测站,此时雷暴区域主要集中于飑线形成的风速不稳定带上。

图4 27日05时29分雷达回波图(a:雷达强度回波;b:E5风暴RCS剖面;c:雷达径向速度回波)Fig.4 05∶29 radar echo map((a:Radar strength echo;b:E5 storm RCS section;c:Radar radial velocity echo)

06时03分(图5),雷达组合反射率因子(图5a)可以看出飑线系统已经进入芒市测站东南面,与原来位于芒市测站的强对流单体首尾相连呈迅速加强趋势。E5则被北推至坐标88°距离22 km附近,中心回波强度值增加至44 dBz左右;此时E5风暴RCS剖面(图5b)可以看出E5对流进一步加强,在2~9.9 km高度上均有回波强度值大于30 dBz的回波,处于单点强对流风暴E5旺盛期。此时飑线系统风暴Q4已经到达芒市测站与强对流风暴E5系统首尾相连,Q4风暴质心位置坐标位于110°距离26 km处,中心强度值约46.2 dBz左右,强回波区域面积明显在增大,与风暴E5作用后稍微偏西南方移动。此时应该是两个风暴合并开始的时候也是雷暴天气发展到最强期,位于飑线风暴强中心点所经过区域,短时强降水天气也发展到最强,且由于飑线的移动速度减慢,累计降水量(OHP)将变大。

此时的雷达径向速度回波(图5c)可以看出:位于芒市边沿坐标为103.9°距离35.2 km处有一个强负速度中心,此时出现速度模糊现象中心径向速度为24.7 m/s的最大值,同时雷达二次产品的TVS识别到报警信息TVS=1,可以证明芒市周边出现过大风天气。大范围的风速型辐合同时存在,而东南方的两个负速度中心形成风速型辐合加剧。在距离雷达中心距离约16 km,方位约75°—116°之间存在一个宽约4 km左右的负速度带,加剧了芒市测站周边形成风速不稳定带,最终导致芒市测站周边出现强雷暴天气。

图5 27日06时03分雷达回波图(a:雷达组合反射率因子;b:E5风暴RCS剖面;c:雷达径向速度回波)Fig.5 06∶03 radar echo map(a:Radar strength echo;b:E5 storm RCS section;c:Radar radial velocity echo)

07时44分(图6),雷达强度回波(图6a)可以看出飑线过境后芒市测站处于层状云降水系统中,回波强度值已下降至24 dBz左右, 此时芒市测站RCS剖面(图6b)已经没有了强对流特征,转为层结稳定的片絮状云系降水,随着飑线后续降水系统移出芒市测站降水结束。

此时的雷达径向速度回波(图6c)显示:位于雷达站中心5 km附近径向速度值急剧变小,负速度区域中心风速约为-3.3 m/s左右,而正速度中心区域风速约为1.5 m/s左右,形成低空弱风速型辐合趋势。而雷达站30 km距离圈内,正速度区域风速约为9.2 m/s明显大于负速度区域风速约为-1.3 m/s,呈风速型辐散场,随着辐散层的降低,飑线系统减弱演变为飑线过境形成的层状云降天气,径向速度场中已没有雷暴活动特征。

图6 27日07时44分雷达回波图(a:雷达强度回波;b:RCS剖面;c:雷达径向速度回波)Fig.6 07∶44 radar echo map(a:Radar strength echo;b:RCS section;c:Radar radial velocity echo)

5.2 二次产品特征分析

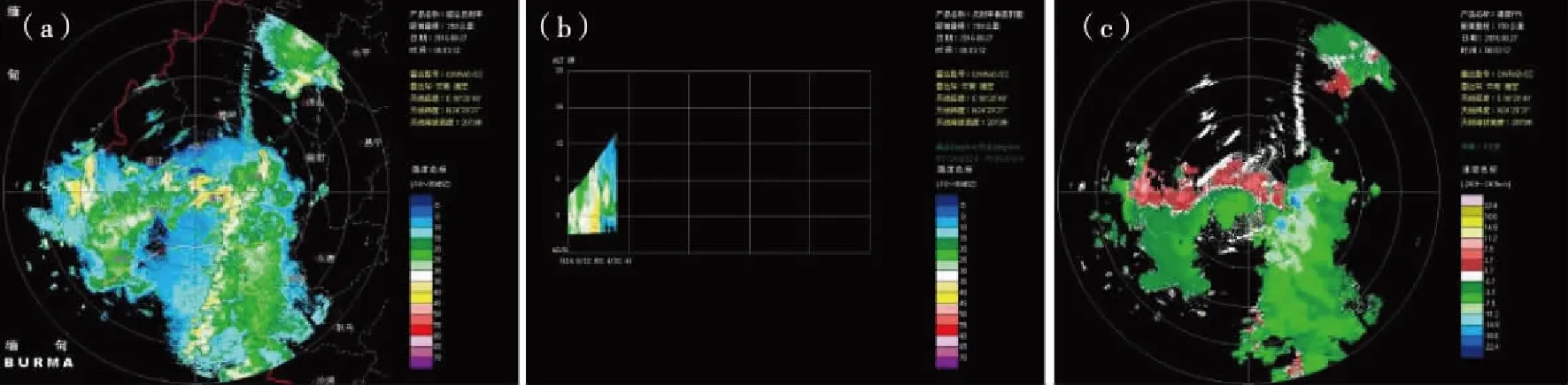

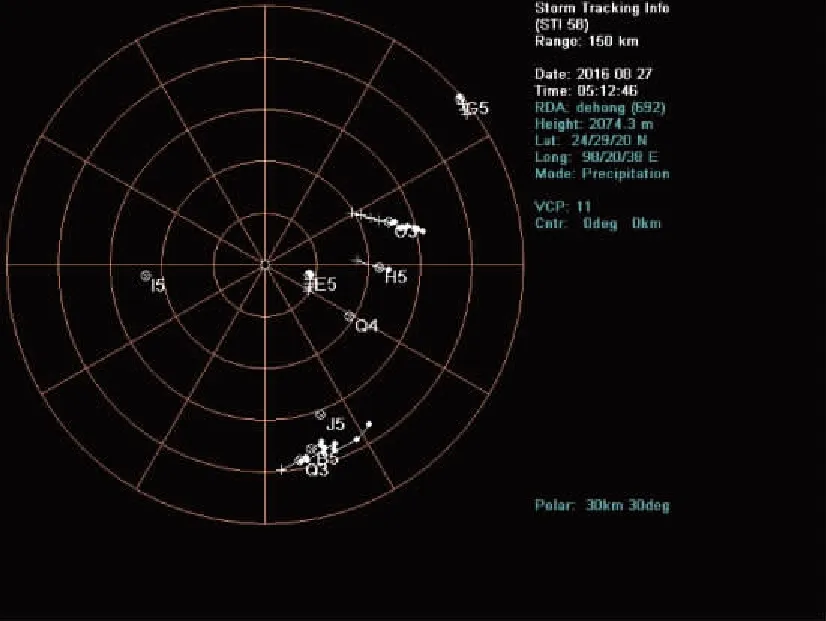

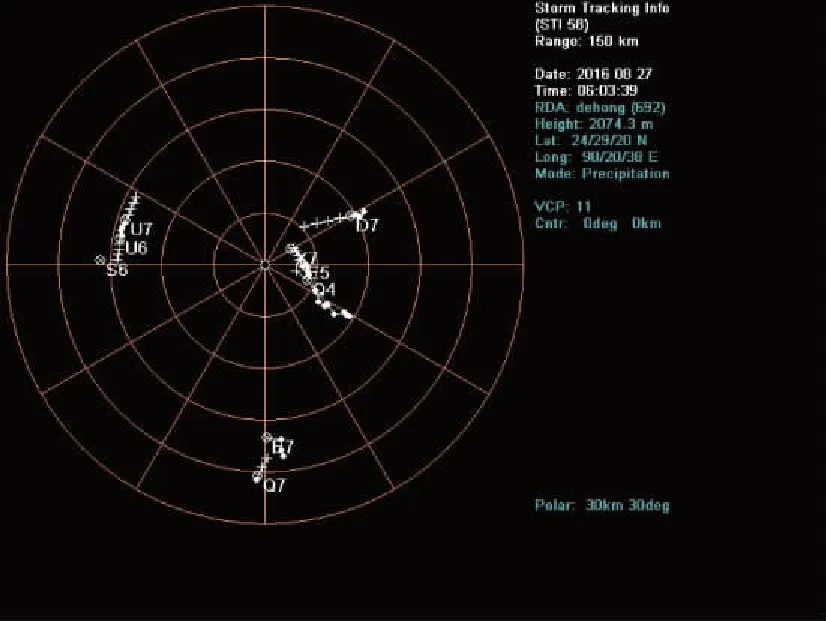

5.2.1风暴跟踪信息STI(58)在雷达二次产品风暴的路径预报中,对比风暴E5和Q4位置的变化,可以发现单点强对流风暴E5原地生成、发展加强,与从东面移动而来的飑线系统中的风暴Q4合并。图7为05时12分STI产品,E5位于芒市测站,风暴开始发展,飑线系统风暴此时距离芒市大约33 km;图8为06时03分STI产品,E5同样位于芒市测站,风暴单体由于对流加强后体积变大,而此时飑线系统风暴Q4已移动至距离芒市测站大约6 km。

图7 05时12分STI产品Fig.7 STI products at 05∶12

图8 06时03分STI产品Fig.8 STI products at 06∶03

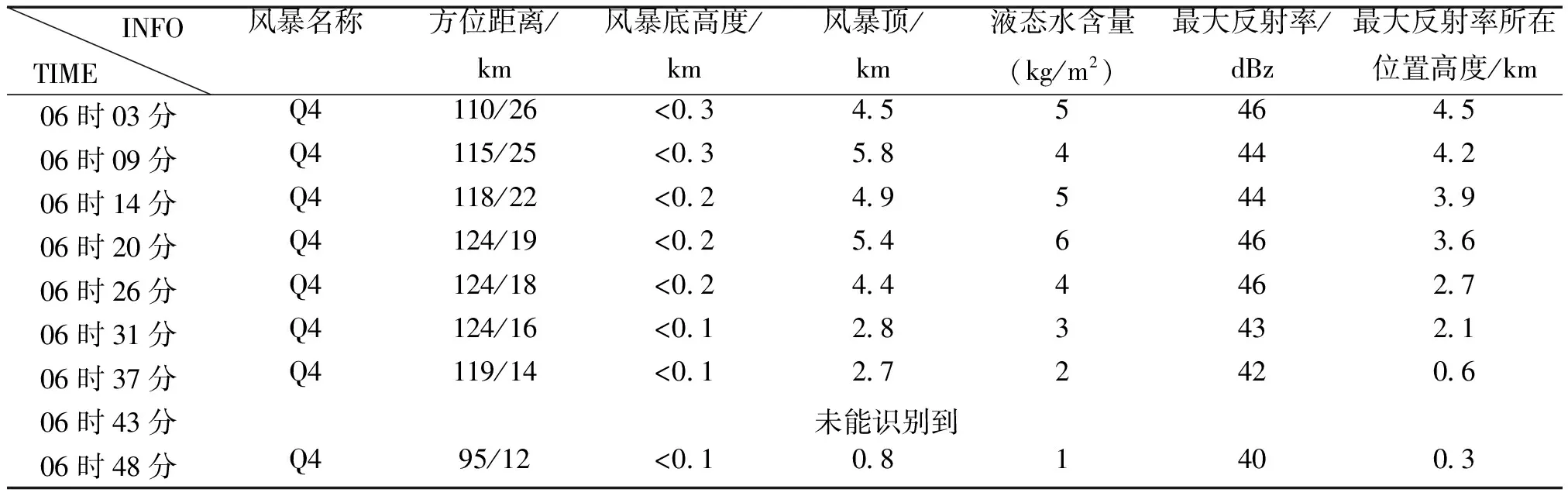

5.2.2风暴结构SS(62)将SS产品中的风暴Q4信息从06时03分开始统计至06时48分,得到表2。

下面着重分析飑线系统风暴Q4在芒市测站附近形成强雷暴天气从旺盛期到衰亡期的演变过程。通过表2信息能够得出:在飑线系统风暴Q4与芒市测站附近的强对流单体风暴E5合并后,从质心位置分析飑线系统风暴Q4整体移动速度急剧减弱,质心与E5作用后沿着芒市测站从东南面向南移动后一直贴近芒市测站移动至芒市的西北面,呈顺时针方向绕芒市测站南面半圈,所以与芒市测站附近持续强雷暴天气现象吻合;从风暴底高度依次呈递减规律;风暴顶、液态水含量、最大反射率从06时20分开始依次呈递减规律;最大反射率所在位置高度的递减规律与飑线系统风暴Q4的衰亡过程完美拟合,可作为预报飑线系统衰亡指标使用。

表2 飑线系统风暴Q4衰亡过程Tab.2 Squall line system storm Q4 decay process

6 小结和讨论

①此次强对流天气出现在副高边缘,中低层有低值辐合系统存在,同时有弱冷空气影响南下,具有对流不稳定条件。

②腾冲探空站的能量和稳定度参数对于本次强对流天气的发生和发展具有一定的指示意义:强对流天气发生前,腾冲站上空有一定的不稳定能量积累,对流有效位能CAPE、对流抑制能量CIN指数、风暴强度指数SSI和沙氏指数SI的变化规律和预报指标值值得进一步加以研究和总结。

③强对流风暴的RCS剖面对流高度能直观反应出单点强对流的发展情况,是单点强对流风暴系统发展时期最直观预报指标。

④在飑线生成、发展壮大过程中,飑线产生的短时强降水和雷暴天气是逐步加强的,而在飑线系统与旺盛期的单点强对流风暴合并导致飑线移动速度减慢后,短时强降水累计降雨量将增大,雷暴天气也会加强。

⑤飑线系统中,径向速度场主要能判别飑线系统的整体移向,以及整个风场的辐合辐散情况,根据风场的辐合以及风速不稳定带的分布情况可以判断出飑线系统形成的雷暴区域。

⑥当对流发展到最旺盛后开始衰弱时雷达二次产品SS中的最大反射率所在位置高度的递减规律,是飑线系统减弱的预报指标。