塔可夫斯基电影中的乡愁三韵

2018-07-13张晏然

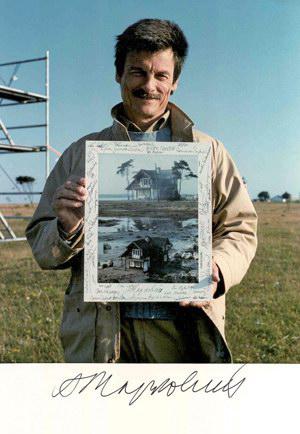

张晏然

浮云游子,叶落归根,乡愁是千百年来各民族文艺创作的一个母题,创作者在离家或归家的路途上体昧一派苍凉。在苏联有一位“电影诗人”,将乡愁的甘苦品出了三种韵味。这就是继苏联的爱森斯坦之后真正在世界影坛树立崇高声誉,与伯格曼、费里尼一同被尊为西方艺术电影“圣三位一体”的安德烈·塔可夫斯基。塔可夫斯基在其著作《雕刻时光》中写道:“在我所有的影片里,根的主题一直极为重要,这一主题联系了:家庭房舍、童年、国家、大地。”“根的主题”其实就是“乡愁”主题,二者都暗含着对本源的思考,对“根”的诠释也就是对“乡”的追寻。

2017年12月28日,是塔可夫斯基逝世30周年,谨以此文向这位“电影诗人”致敬。

一韵:别离故乡、亲人故园

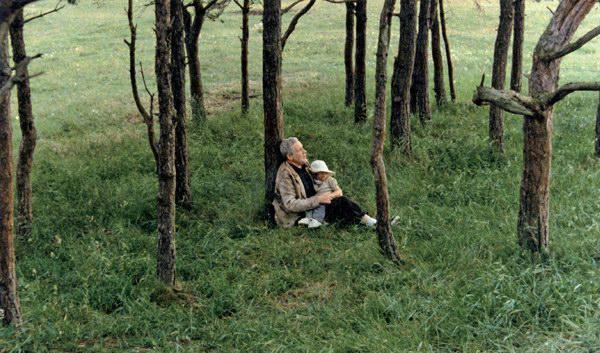

《伊万的童年》不仅让塔可夫斯基捧回“金狮”,这部处女长片也确立了其作品中不变的母亲元素,在《镜子》中,导演请来了自己年迈的母亲来饰演男主角的母亲,片中男主角妻子独自抚育孩子的情节,也是男主角与导演儿时的经历,三者形成同构关系,而在《怀乡》片尾“怀念我的母亲”一行字幕,更是直接道出了导演的心声。反复出现的朴实与坚忍的母亲形象,凝结成了塔可夫斯基电影中的乡愁主题。塔可夫斯基的电影中不仅有母亲的面影,也有对故园的思念,在《怀乡》《索拉里斯》《镜子》中典型的俄式房舍频频出现,连同池塘、田野等,将乡愁固化为可见的实物,与“母亲”一同构成乡愁最为普泛化、具象化的元素。

从某种程度上说,对母亲与故园的怀念,是塔可夫斯基电影中最为浅白的乡愁,它源于导演自身的生活经历,有着特定的时空维度,与绝大多数文艺作品中对“乡愁”的表现并未有太多区别,但是导演所能品味的“乡愁”远不止于此。

二韵:去国怀乡关切民族

塔可夫斯基从《安德烈·鲁勃廖夫》开始便表现出了对俄罗斯民族命运的关切,影片借着鲁勃廖夫创作东正教圣像画《三圣像》的经历,侧面反映了俄罗斯民族在特定历史阶段的苦难。

在《怀乡》中塔可夫斯基的乡愁变得更为浓烈,证实了他所认为的“‘俄国人是差劲的移民的看法。”俄罗斯长期处于西方世界边缘,文化自成一体,这在相当程度上造成了“他们那种难以被同化的悲情,那种拙于接纳异国生活方式的驽钝。”男主角戈尔恰科夫在意大利采风时的格格不入陷入精神困境的经历,实则是导演在意大利拍摄《怀乡》时的体验。

虽然在《怀乡》之后,塔可夫斯基决定不再返回苏联,但是这并不意味着他对本民族文化的放弃和被西方文化的同化。相反,正是这种“去国”让他的“怀乡”体验更为深刻。塔可夫斯基电影中对民族文化与历史的关切与其电影中怀念母亲与故园的乡愁形成了明显的区别,在时空范围上更为宏阔并突破了具象化的束缚,乡愁的韵味也更为醇厚。

三韵:精神返乡探寻本源

塔可夫斯基在西方艺术电影界备受推崇,其主要原因之一就是,他对物质世界中非物质的探寻,这也使其电影中乡愁的韵味达到了其他导演极难企及的高度。塔可夫斯基电影中的主人公有着传统俄罗斯人对信仰的虔诚以及殉道与救世的情节,像《安德烈·鲁勃廖夫》《牺牲》等影片中的男主角无不是通过牺牲自己给困厄中的人以啟示。在《怀乡》中,玛利亚既指男主角的妻子又指圣母,而戈尔恰科夫拼上性命保护的“荒诞寓言”中拯救世界的烛火,呼应了影片开头教堂里的临盆圣母像前的烛火,从宗教层面解释了人的“本源”,将乡愁从家国层面上升为信仰层面,超越了时空的掣肘。

更进一步讲,塔可夫斯基电影中对世界本源的解释还有一种东方道家哲学意味。塔可夫斯基电影中常有事物相互依存转化的关系。《潜行者》《怀乡》《牺牲》等影片中主人公的信仰与性格无不是在怯懦之中透出坚忍,并且他的电影中常常将人作为广阔自然中的一部分,常见的水、雾、风等自然之物在其电影中若有生命,虚无缥缈中又现灵动,每每出现其电影中的世界都会恢复平静,并从中透出生气。塔可夫斯基在书中写到:“宗教是人类为了定义强大之物而划分出来的区域。但老子说,世界上最强大的东西,‘视之弗见,听之不司,搏之不得。”塔可夫斯基的电影超越宗教的疆界,透出道家哲学意味,使其乡愁韵味愈发深邃。