小麦种质资源抗旱性鉴定评价

2018-07-13毛新国王景一昌小平柳玉平景蕊莲

李 龙 毛新国 王景一 昌小平 柳玉平 景蕊莲

中国农业科学院作物科学研究所 / 农作物基因资源与基因改良国家重大科学工程, 北京 100081

小麦是世界三大粮食作物之一, 全球总产量约为7.16亿吨, 养活了近五分之一的人口[1]。然而, 为了满足快速增长人口的需求, 预计到 2050年, 全球小麦产量仍需加倍[2]。随着耕地面积缩减以及气候变化等问题日益严峻, 这一目标的实现将主要依赖于单产的提高[3]。干旱是影响作物产量的主要因素,全球大约 50%的小麦产区遭受干旱胁迫[4], 减产幅度可达10%~70%[5]。干旱也是影响我国小麦生产的主要逆境, 2011年河北、河南、山东等8省小麦受旱面积约为773万公顷, 其中重灾面积169万公顷, 占这8个省冬小麦种植面积的42.4% (http://www.moa.gov.cn/xw/)。不仅如此, 过去 20年, 我国农业干旱成灾面积占总成灾面积(旱灾、水灾、风雹及冷冻)的比例由9.0%上升至47.3% (http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01)。同时, 我国水资源严重短缺,因此, 选育抗旱节水小麦品种是保障我国粮食安全的重要途径之一。

高效鉴定方法及优异亲本的选用是育种工作顺利开展的前提。对于作物种质资源的抗旱性鉴定,苗期主要采用反复干旱法, 测定指标为反复干旱存活率, 即反复干旱处理后幼苗的存活率, 目前已经广泛应用于多种粮食及经济作物, 例如水稻、小麦、糜子、菜豆等[6-9]。成株期主要采用田间直接鉴定法,重点考察逆境条件下不同品种最终的生产能力, 可用抗旱系数进行单指标评价[10], 或者基于灰色关联度分析的综合评价[11-13]。然而, 不同抗旱性鉴定方法的结果存在一定差异[12,14], 这可能是试验过程中干旱胁迫程度不同, 品种对旱胁迫反应不同, 或者不同评价策略所考量的品种特性不同导致的。因此,进一步明确不同抗旱性鉴定方法的应用要点及适用对象有利于提高育种选择的客观性和可靠性, 具有重要指导意义。我国保存有4万多份小麦种质资源,其中蕴含丰富的抗旱基因资源, 迄今为止, 仅对其中 2万多份材料进行了抗旱性鉴定, 能够被有效利用的优异种质仍然不能满足育种需求。我国不同小麦产区的干旱发生时期及程度不尽相同[15], 而目前小麦抗旱种质资源筛选多针对特定生育时期开展,忽视了对同一品种不同生育期抗旱性的比较, 对重要品种的抗旱性缺乏整体认知, 限制了品种抗旱性提升的潜力。因此, 进一步筛选小麦抗旱种质, 尤其是不同生育时期抗旱性稳定的广适性种质仍是当前小麦研究的重要任务之一。

本研究以 323份不同来源的小麦种质为试材,分别采用反复干旱法和田间直接鉴定法评价苗期和成株期的抗旱性。通过跟踪反复干旱过程中土壤水分及幼苗存活情况, 进一步明确反复干旱法适宜的旱胁迫时间及程度; 通过比较抗旱系数与综合抗旱性度量值 D的评价结果, 深入探讨两者的差别及适用对象; 筛选小麦抗旱种质资源, 为抗旱性研究及

品种选育提供基础材料。

1 材料与方法

1.1 试验材料

323份小麦种质(由中国农业科学院作物科学研究所提供)主要来自我国北部晚熟冬麦区和黄淮冬麦区, 包括不同年代育成的推广面积较大的水地和旱地小麦品种275份, 改良品系36份, 以及地方品种12份。其中北京市70份、甘肃省11份、河北省49份、河南省42份、江苏省6份、山东省29份, 山西省72份、陕西省37份、新疆维吾尔自治区2份以及国外品种5份(附表1)。

1.2 苗期抗旱性鉴定试验

2015年春季在作物科学研究所旱棚内, 采用盆栽法进行苗期抗旱性鉴定。盆长80 cm, 宽40 cm, 高20 cm, 每盆装土20 kg, 盆土由农田表层壤土、复合有机肥混合而成, 质量比为 50∶1。每盆播种 21份材料, 每份材料播40粒, 播种后覆土1 kg, 3次重复,随机区组设计。出苗后每份材料留30株。

采用反复干旱法, 三叶期开始第 1次干旱处理,此时土壤含水量约为22.0%, 处理10 d后土壤绝对含水量下降至4.3%, 等量复水2.0 L, 复水后第5天调查各品种幼苗存活数; 开始第2次干旱处理, 15 d后土壤含水量降至3.9%, 每盆等量复水2.0 L, 第5天再次调查各品种幼苗存活数; 开始第 3次干旱处理, 处理时间为 15 d, 土壤含水量下降至 2.3%, 复水2.0 L, 第5天调查最后一次幼苗存活数(图1)。

1.3 成株期抗旱性鉴定试验

于 2014—2016年在中国农业科学院作物科学研究所昌平及顺义试验基地, 设置旱地及水地 2种处理。旱地为雨养条件, 2014—2015、2015—2016两个小麦生长季内的降水量分别为 161 mm和 173 mm; 水地于越冬前、孕穗期及开花期灌溉(750 m3hm-2)。播种每品种4行, 行长2 m、行距30 cm、每行40粒, 常规田间管理。测定性状包括单株产量、单株穗数、穗粒数、每穗小穗数及千粒重。

1.4 抗旱性评价方法

参照国家标准GB/T 21127-2007《小麦抗旱性鉴定评价技术规范》及文献[7,14,16]所述, 计算反复干旱存活率(DS)、抗旱系数(DTC)、隶属函数[μ(x)]、关联系数[ξi(k)]、综合抗旱性度量值D(DV)等指标。

式中, DS1、DS2和DS3分别为第1次、第2次和第3次复水后, 供试材料幼苗存活率的平均值,Xi(k)和CXi(k)分别表示处理和对照条件下的性状测定值, DTCi,max和DTCi,min分别为抗旱系数的最大值及最小值,Xi′ (k)为数据归一化处理结果,和Si分别为干旱胁迫下各指标的平均值及标准差。X0(k)为母序列值, 本文指单株产量的抗旱系数。ρ表示分辨系数, 取值0.5[17],ri为各性状与单株产量抗旱系数的关联度。

采用Microsoft Excel 2007软件对数据进行常规统计分析, SPSS 19.0软件进行灰色关联度及相关性分析。

2 结果与分析

2.1 苗期抗旱性

第 1次干旱处理后, 绝大部分材料能够存活,平均存活率高达95.9%, 第2次干旱处理后, 平均存活率下降至58.1%, 第3次干旱处理后, 平均存活率仅为 15.0%, 说明反复干旱是一个胁迫程度增加的过程, 而存活率变异系数由 4.0%增加至 83.5%, 说明材料间存活率的差异随着干旱胁迫程度的增加逐渐凸显(表1)。第1次干旱处理后, 幼苗存活率的广义遗传力较低, 仅为34.9%, 说明环境噪音较大, 而第 2次和第 3次干旱处理后的广义遗传力较高, 分别为78.4%和68.0% (图1), 说明后两个阶段材料间抗旱性差异主要是由遗传基础决定的。

表1 反复干旱处理下供试材料的幼苗存活率Table 1 Seedling survival rate of tested accessions under repeated drought treatments (%)

图1 反复干旱过程土壤含水量及幼苗存活率变化Fig. 1 Variation of soil water content and seedling survival rate during repeated drought process H2: 广义遗传力。H2: broad-sense heritability.

根据反复干旱存活率, 利用样本均值-标准差分类法[21]将323份材料的抗旱性分为5级, 即强抗(DS≥70.4%)、抗(70.4%>DS≥63.0%)、中抗(63.0%>DS≥49.9%)、较敏感(49.9%>DS≥37.5%)和敏感(DS<37.5%)。强抗、抗、中抗、较敏感和敏感材料数目分别为28、68、139、69和19, 占总数的8.7%、21.1%、43.0%、21.4%和 5.8% (图 2)。强抗旱材料包括: 泛麦8号、邯郸6050、红和尚、花培6号、济南13、晋麦63、京冬 8号、京农80鉴107、京品30、京品3号、临汾8050、临旱5367、鲁麦19、漯麦9号、农大146、农大81146、清山843、石家庄 407、石优 17、西峰 16、西农 189、西农 318、小山8号、原冬847、运旱2028、长6154、长6878和周麦 22。其中, 5份材料的反复干旱存活率大于80%, 分别为邯郸 6050 (82.5%)、石家庄 407(81.5%)、京冬 8号(80.7%)、漯麦 9号(80.6%)和京农 80鉴 107 (80.4%)。

2.2 成株期抗旱性

2.2.1 干旱胁迫对小麦产量及其构成因素的影响

图2 苗期抗旱性鉴定结果Fig. 2 Drought-tolerance evaluation result at seedling stage HT: 强抗; T: 抗; MT: 中抗; S: 较敏感; HS: 敏感。HT: highly tolerant; T: tolerant; MT: medium tolerant; S: sensitive;HS: highly sensitive.

干旱胁迫使单株穗数减少10.6%, 每穗小穗数减少 7.9%, 穗粒数减少 14.5%, 千粒重降低 12.2%,单株产量下降13.0%, 其中穗粒数受干旱影响最大。处理组和对照组间各性状差异显著(表2), 说明本试验旱胁迫效果明显。旱地性状变异系数为 6.9%~20.3%, 水地的性状变异系数为 6.3%~22.7%, 旱地每穗小穗数、穗粒数和千粒重的变异系数大于水地,而单株穗数和单株产量的变异系数小于水地, 此外,每穗小穗数在 2种水分环境下的变异系数均最小,说明该性状在品种间的离散程度较小。

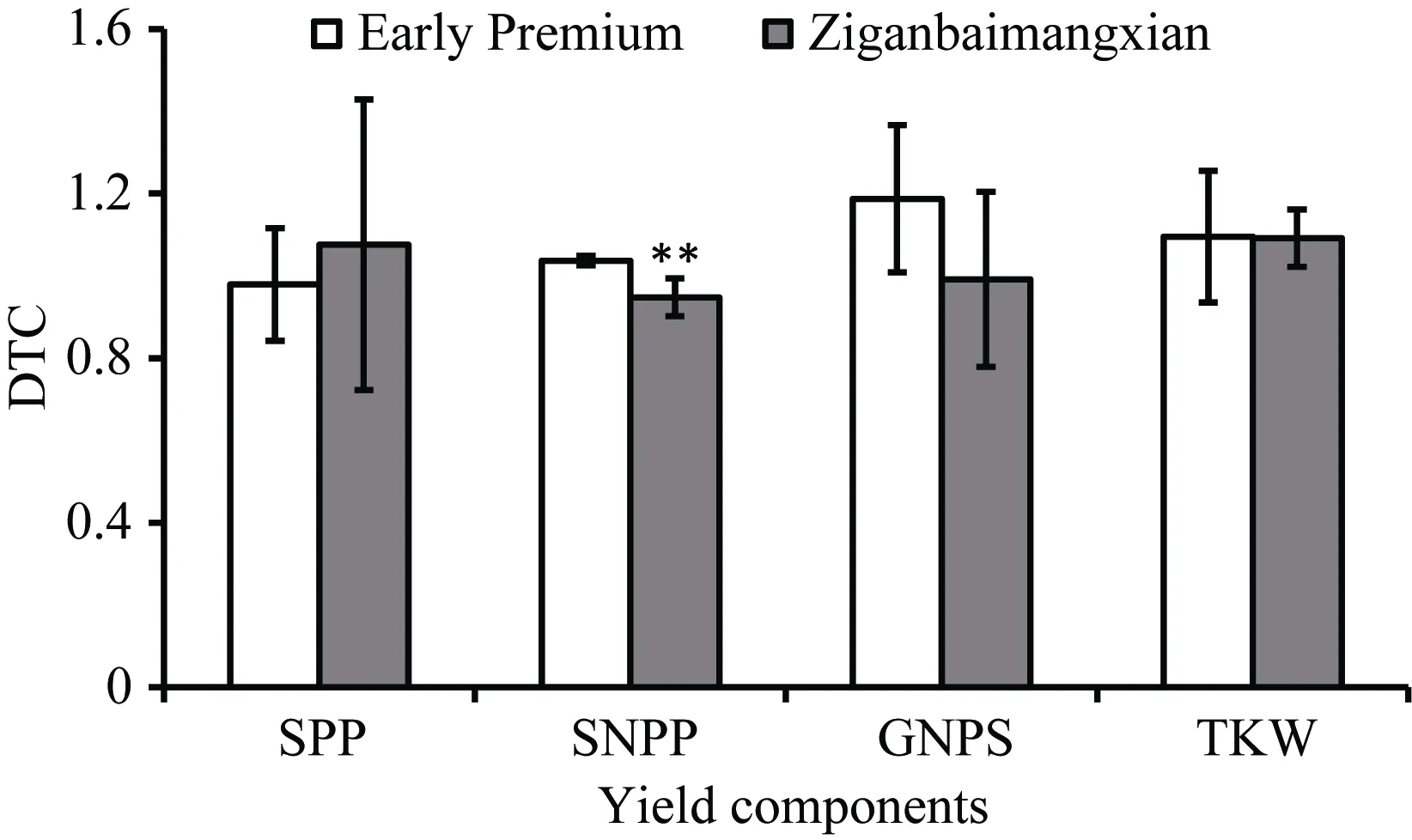

2.2.2 单指标抗旱性评价 根据单株产量抗旱系数(DTCGY), 同样利用样本均值-标准差分类法将323份小麦材料的抗旱性分为强抗(DTCGY≥1.19)、抗(1.19>DTCGY≥0.99)、中抗(0.99>DTCGY≥0.74)、较敏感(0.74>DTCGY≥0.65)和敏感(DTCGY<0.65) 5级。各级抗旱性材料的数目依次为 25、61、154、45和38个, 分别占总数的7.7%、18.9%、47.6%、13.9%和 11.8% (图 3-A), 其中, 强抗旱材料包括:百农160、沧州小麦、复壮30、衡水6404、花培6号、冀 92-5203、冀麦 26、京东 82东 307、京花 1号、京品3号、农大183、农大36、秦麦3号、青春2号、胜利麦、石4185、舜麦1718、西农318、小白麦、运旱23-35、早洋麦、郑州24、中苏68、中引6号和紫秆白芒先。

2.2.3 抗旱性综合评价 单株穗数、穗粒数及千粒重是小麦产量的构成因素。分别计算单株穗数、每穗小穗数、穗粒数和千粒重的抗旱系数, 进而计算关联度, 利用关联度得到各性状的权重, 将该权重与各性状的隶属函数值相乘得到综合抗旱性度量值D。根据综合抗旱性度量值D的大小将323份材料分为强抗(DV≥0.59)、抗(0.59>DV≥0.51)、中抗(0.51>DV≥0.41)、较敏感(0.41>DV≥0.35)和敏感(DV<0.35) 5级。各级材料数依次为30、72、138、56和27个, 分别占总数的9.3%、22.3%、42.7%、17.3%和8.4% (图3-B), 其中, 强抗材料包括: 白秃头、丰产1号、邯郸6050、衡95观26、衡水6404、淮沭10号、冀92-5203、冀麦9号、金光、晋麦63、临旱6号、鲁麦8号、洛农10号、漯麦9号、漯优7号、铭贤169、农大183、农大311、秦麦3号、青春1号、青麦7号、石4185、石麦13、舜麦1718、温麦6号、西安8号、早洋麦、中86I-50455、中苏68和周麦23。进一步分析单株产量抗旱系数与综合抗旱性度量值 D的相关性, 发现两者的相关系数为0.609, 呈显著正相关(图4), 说明2种评价方法的结果具有较高的一致性。其中, 9份种质(早洋麦、秦麦3号、衡水 6404、舜麦 1718、石 4185、中苏 68、冀92-5203、农大183和金光)在2种方法的评价结果中均为强抗旱。

表2 不同水分条件下供试材料的产量及其构成因素Table 2 Yield and yield components of tested accessions under different water regimes

图3 成株期抗旱性鉴定结果Fig. 3 Drought-tolerance evaluation results at adult stage

图4 单株产量抗旱系数与综合抗旱性度量值D的相关性Fig. 4 Correlationship between yield-based drought tolerance coefficient (DTCGY) and drought resistance comprehensive evaluation value (DV)

2.3 苗期与成株期抗旱性的关系

从苗期不同干旱处理后的存活率与单株产量抗旱系数及综合抗旱性度量值D的相关系数可以看出,苗期与成株期的抗旱性无显著相关, 相关系数绝对值仅为0.020~0.083 (表3)。多数材料在不同生育期的抗旱性存在较大差异, 例如, 小白麦在苗期表现敏感, 在成株期却表现抗旱, 而京农80鉴107在苗期表现抗旱, 在成株期则表现敏感。然而, 21份材料在苗期和成株期均表现抗旱或强抗旱, 分别为西农318、花培6号、京品3号、晋麦63、京品30、衡水 6404、早洋麦、农大 36、胜利麦、郑州 24、中引6号、洛农10号、青麦7号、冀麦9号、中86I-50455、洛旱8号、济麦6号、长8744、京双16、农大155和农大20074。

表3 苗期与成株期抗旱性相关系数Table 3 Correlation coefficients between drought tolerance at seedling and adult growth stage

3 讨论

3.1 小麦抗旱性鉴定方法

对于小麦种质资源的抗旱性评价, 由于在不同生育期考量的重点性状不同, 因此宜选用不同的方法。针对苗期和成株期, 反复干旱法及田间直接鉴定法[6,18-20]是常用的方法。数据分析策略又包括单指标分析和多性状综合分析两大类[21-22]。本研究采用反复干旱法比较分析不同小麦种质材料的苗期抗旱性, 为进一步明确适宜的试验条件和处理水平, 将干旱胁迫过程细分为三步, 第 1次旱胁迫土壤绝对含水量由 22.0%下降至 4.3%, 已经达到重度胁迫的程度, 但是复水后种质材料平均存活率高达 95.9%,说明小麦幼苗对于短期的高强度干旱胁迫具有较强的抗御能力, 及时恢复适宜的水分条件不会严重影响幼苗的存活。第1次干旱处理后不同种质材料存活率变异系数也较小(4.0%), 广义遗传力较低(34.9%), 说明材料之间离散程度较小, 且环境噪音过大, 不宜进行抗旱种质筛选。通过第2次和第3次干旱胁迫, 土壤绝对含水量分别降到 3.9%和2.3%, 幼苗存活率也最终下降至 15.0%, 说明反复的严重水分亏缺能够加剧对小麦机体的不良影响,并产生积累效应。因此, 在干旱胁迫条件下植株保水能力强, 供水后能够迅速恢复活力的材料才能保持较高的反复干旱存活率, 这也是选择幼苗对持续干旱胁迫耐受能力的重要依据。此外, 在反复干旱处理后, 幼苗存活率的变异系数和广义遗传力大幅度增加, 说明品种之间的抗旱性差异逐渐拉大, 且环境噪音减小, 此时开展抗旱性鉴定具有较高的可信度。

对于成株期抗旱性鉴定, 本研究采用了单指标分析和综合分析 2种方法, 前者用单株产量的抗旱系数, 而后者结合了 4种重要的产量构成因素。两者的鉴定结果具有较高的一致性(R2= 0.609), 这与祁旭升等[14]的研究结果相似。然而, 相同种质在 2种评价结果中的抗旱性排名存在一定差异。例如,单指标评价结果中抗旱性排名第一的材料是紫秆白芒先, 为强抗级, 而在综合评价中该材料仅排名 95,为抗级; 综合评价结果中排名第一的种质为早洋麦,在单指标评价中排名21。进一步比较这两份材料各产量构成因素的抗旱系数(图5), 紫秆白芒先的单株穗数抗旱系数较大, 而穗粒数和每穗小穗数的抗旱系数均较小, 说明紫秆白芒先在单指标评价中的优势主要来源于单株穗数, 而早洋麦虽然在单株穗数方面的抗旱系数略低, 但是具有良好的综合表现。因此, 在育种工作中, 如果重点考虑单株产量的改良, 可以选择紫秆白芒先作为亲本, 但其结果也可能会导致“偏科”, 提升潜力较小; 如果根据综合评价结果选择早洋麦, 则可能保留较多的优异基因,具有更大的发展空间。因此, 权衡考虑评价的准确性和工作量, 在进行大范围种质抗旱性评价时, 建议选用单指标评价方法, 而对于优异亲本材料选择或科学研究, 应将单指标分析及多性状综合分析方法有机结合。

图5 早洋麦与紫秆白芒先各产量构成因素的抗旱系数Fig. 5 Drought tolerance coefficient of yield components of Early Premium and Ziganbaimangxian

3.2 小麦苗期与成株期抗旱性的关系

抗旱性是一个多角度的概念, 对于自然界作物自身和农业生产来说并不完全一致。营养生长阶段主要强调植株的存活能力, 相关机理包括渗透调节、光合性能维持以及活性氧的清除等[23-26]; 而对于生殖生长阶段, 光合作用受到限制, 生物自身抗逆性需要消耗能量, 往往会对产量造成影响, 而农业生产更加看重的是产量的稳定性, 以牺牲产量为代价提高自身存活力的种质是不可取的。因此, 通过人为设定的抗旱性评价方法和指标筛选出的不同生育期抗旱性材料可能存在较大差异[27]。本研究发现, 苗期各处理阶段干旱存活率与成株期抗旱系数和综合抗旱性度量值D均无显著相关。因此, 我们应当加强对小麦不同生育期抗旱机制的全面认识,增强品种广适性; 同时, 充分考虑不同小麦产区干旱发生规律, 因地制宜, 提高育种目标与逆境的吻合性。

3.3 小麦抗旱种质筛选

优良亲本的选用是决定育种效率的关键。本研究采用反复干旱法筛选获得苗期强抗旱种质 28份,采用田间直接鉴定法, 基于单指标评价和综合评价策略分别获得成株期强抗旱种质25份和30份。此外, 结合苗期反复存活率与成株期 2种抗旱性评价结果, 发现晋麦63、青麦7号、西农318等21份种质在不同生育期均表现优异, 体现了全生育期的整体抗性, 这些种质和数据信息为抗旱育种的亲本选配提供了材料基础和理论依据。然而, 本研究中, 晋麦 47等部分旱地高产稳产品种未能达到强抗旱级别, 这可能是由于本研究抗旱性评价主要针对单株水平, 而在实际生产中, 群体表现是决定抗旱性的重要因素。例如, 根系过大的品种, 在单株水平上可能具有较强的抗旱性, 但由于个体间竞争激烈, 其群体的抗旱性较差; 根系相对较小的品种, 个体间竞争较弱, 但群体抗旱性可能表现优异[28]。因此, 应进一步在群体水平分析不同种质的抗旱性, 剖析优良抗旱品种的特性, 为品种改良提供理论依据和技术支持。

4 结论

反复干旱能够凸显不同小麦种质材料苗期抗旱性差异, 同时减少环境噪音。成株期单指标(抗旱系数)及综合指标(综合抗旱性度量值 D)评价结果具有较高的一致性, 但采用综合指标有利于区分干旱对不同种质产量的影响力。鉴定出28份苗期和9份成株期(基于 2种评价方法)强抗旱种质, 有21份种质在苗期和成株期均表现抗旱或强抗旱。本研究结果为筛选抗旱亲本材料提供了参考。

附表1 323份小麦种质的抗旱性评价结果Supplementary table 1 Drought tolerance of 323 wheat accessions identified by three indices

(续附表1)

(续附表1)

(续附表1)

(续附表1)