大学生信息素养的提升与管理支持

——基于结构方程模型的实证分析

2018-07-11魏志春

罗 艺,魏志春

(华东师范大学,上海200062)

一、问题提出与内涵界定

1994年,美国学者麦克库劳(C.R.McClure)提出,信息素养包含知识和技能两个方面[1]。在1998年出版的Digital Literacy一书中,Paul Gilster将信息素养(或称为“数位素养”)定义为能在电脑上从网络中获取资源,并对其加以应用的能力。一般而言,信息素养包含了信息素质和信息修养,较之信息素质,更多涵盖了一种网络技术的使用态度,也是一种自我意识的体现,其中可以包含信息技术文化、伦理道德等因素。

中国互联网络信息中心发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》(2018年1月)中显示,截至2017年12月,我国网民中学生群体规模最大,占比35.4%,在年龄结构中20-29岁年龄段的网民占比最高,达到30%,此外在学历结构中大学本科及以上占比为11.2%。高校人才培养中,“培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”已经成为高校人才培养的首要命题,高校大学生对网络的广泛参与自然成为高校人才培养中关注的重点,如何在网络环境中培育知识丰富、能力全面、价值观端正的人才成为了高校大学生信息素养评判的重要标准。

基于文献梳理,本研究发现,国内关于大学生信息素养关键成分的研究多是从平行横向、相对静态的内容角度进行分类,如贝静红[2]认为信息素养内涵包含对网络媒介的认识、对网络信息的批判反应、对网络接触行为的自我管理、利用网络发展自我的意识、网络安全意识和网络道德素养等六个方面;叶定剑[3]提出大学生信息素养的核心成分应包含网络安全意识、网络技术、网络守法自律、网络道德和共同建设网络的能力等五个方面。但事实上,信息素养是一个动态的、逐步形成的构建过程,信息素养的研究必须考虑到信息技术的构建过程,也就是对信息技术的逐步理解再加之运用的过程。

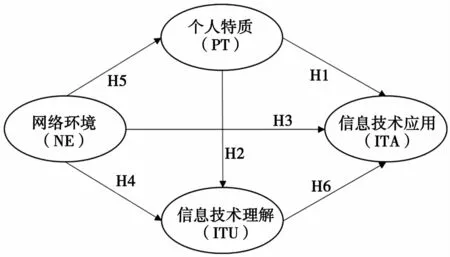

因此,本研究尝试从信息技术构建过程相对动态的纵向研究角度出发,提出新时期的大学生信息素养,是大学生在自身发展特质和网络环境的综合影响下对网络信息技术的理解和应用能力。其中,信息技术应用(Information Technology Application,可缩写为ITA)能力和信息技术理解(Information Technology Understanding,可缩写为 ITU)能力属于大学生信息素养的两个关键成分。大学生的信息技术理解能力一般涉及大学生对网络信息技术的感知、判断、评估和反思等方面的能力。大学生的信息技术应用能力一般可被视为在普遍的信息获取、交流、娱乐、商务的基础上进行网络学习、网络社交、网络交易以及网络娱乐等方面的能力。信息技术理解是大学生信息素养的基础,也是大学生信息素养的价值观融注养成;信息技术应用是大学生信息素养的核心,也是大学生信息素养的最终体现。

探寻大学生信息素养的管理支持策略,可以以分析其影响因子为切入点。在影响因子方面,相关研究表明,个人心理特质和网络环境分别在信息素养中起到重要作用。如S.C.J.Sin等[4]研究发现个人特征不同的学生对信息需求不同,开放性高的学生倾向于使用社交网络;T.D.Wilson[5]将心理特质因素作为信息搜寻模型的核心因素,他认为个体心理特征会成为干扰个体的理解和分析信息行为的变量;刘儒德等[6]则认为网络学习的有效性不仅有外在的环境支撑,更需要将网络学习与学习者的个体特征匹配;邓胜利等[7]认为用户信息选择与评价、信息需求及满足和信息搜寻等三个因素会影响用户的信息搜寻行为。文献梳理发现,个人特质(Personal Trait,可缩写为 PT)和网络环境(Network Environment,可缩写为NE)是大学生信息素养的基本影响因素。其中,大学生的个人特质主要指的是大学生在网络背景下能够影响网络行为的品质或特征,主要包含网络依赖程度、对网络存在意义和重要性的观点看法以及对网络的信任等;网络环境则是指对大学生信息素养产生影响的各类环境,包含共生环境、虚拟环境和社会环境等。

二、文献梳理与研究假设

为探寻大学生信息素养与其影响因素间的作用关系,本研究尝试基于文献梳理与现实可能性提出研究假设,并通过实证研究与数据分析,对大学生信息素养的关键成分和影响因子的作用路径进行结构方程模型分析,以便为大学生信息素养的管理支持策略提供依据和参考。

诸多学者提出个人特质对信息技术应用具有影响作用,如李艺等[8]提出每个信息技术应用者都有一个个性塑造的层面,也就是每个应用者都会依据自己的习惯,塑造出不同于他人的个性来应对自己的应用需求;Limongelli等[9]研究了在 Moodle平台中基于大学生个人特征开展个性化学习的方式;马莉莉等[10]提出不同的学生因为创新意识、性格等尚存在不同程度的个体差异,将会造成学生信息技术掌握能力的参差不齐。提出假设:

假设H1:大学生个人特质(PT)对大学生信息技术应用能力(ITA)具有直接的正向作用。

诸多学者提出个人特质对信息技术理解具有影响作用,如卢尚建[11]提出学生会根据自己的学习需要来进行分析、判断和推理相关的信息技术内容,以此来选择适合自己学习形式,促成记忆和理解;Chih-Ming Chen[12]研究个性差异在信息技术理解存在不同的引导路径;郑云翔等[13]提出大学生会在个人兴趣、需要、认知水平等个性特征的趋势下,开展个性化信息技术学习活动。提出假设:

假设H2:大学生个人特质(PT)对大学生信息技术理解能力(ITU)具有直接的正向作用。

在相关文献的查阅中,如明菲菲[14]、谢清理[15]、王照兰[16]等对网络环境与信息技术应用能力的影响研究较多,尤其是网络学习平台如MOOC等对学习能力的提升;此外,王念新等[17]研究证明环境动态性在信息技术战略价值实现过程中有显著的调节作用;石进芳[18]探讨了网络环境对理工科学生信息化自主学习能力的关系和管理支持策略。提出假设:

假设H3:大学生网络环境(NE)对大学生信息技术应用能力(ITA)具有直接的正向作用。

楼巍等[19]提出在网络化环境影响下大学生思想心态呈现价值多样化、虚拟与现实的轮换、思维浅薄化倾向的新特征;张明明[20]探讨了微博、微信等社交网络对大学生判断能力、道德观念、政治信仰的消极影响,及其对高校思想政治教育工作的机遇和挑战;曲艺等[21]探讨了网络环境给大学生自我认知带来的困境和策略。提出假设:

假设H4:大学生网络环境(NE)对大学生信息技术理解能力(ITU)具有直接的正向作用。

诸多学者提出网络环境对个人特质或个性具有影响作用,戴国立等[22]探讨了网络环境具有传播的快捷性与及时性、信息资源的广泛性与共享性、存在方式的交互性与虚拟性等特点,探讨了网络环境给大学生集体主义价值观带来的机遇和挑战;黄荣怀等[23]提出信息时代产生了“数字土著”,而进一步发展的智慧数字学习环境将改变校园学习生态;余胜泉等[24]提出互联网为核心基础设施的信息时代,所带来的节奏压力、知识爆炸、大规模的社会化协同等,都影响着人的基本认知方式、驾驭世界的基本思维方式等。提出假设:

假设H5:大学生网络环境(NE)对大学生个人特质(PT)具有直接的正向作用。

1989年,美国图书馆协会(ALA)定义信息素养为“能够确定合适需要信息并且能够有效地查询、评价和使用所需要的信息”,其中明确包含了理解和应用两个方面内容;庄会彬[25]通过皮尔逊相关性分析得出大学生的信息技术水平与其对信息技术的焦虑程度显著相关。提出假设:

假设H6:大学生信息技术理解能力(ITU)对大学生信息技术应用能力(ITA)具有直接的正向作用。

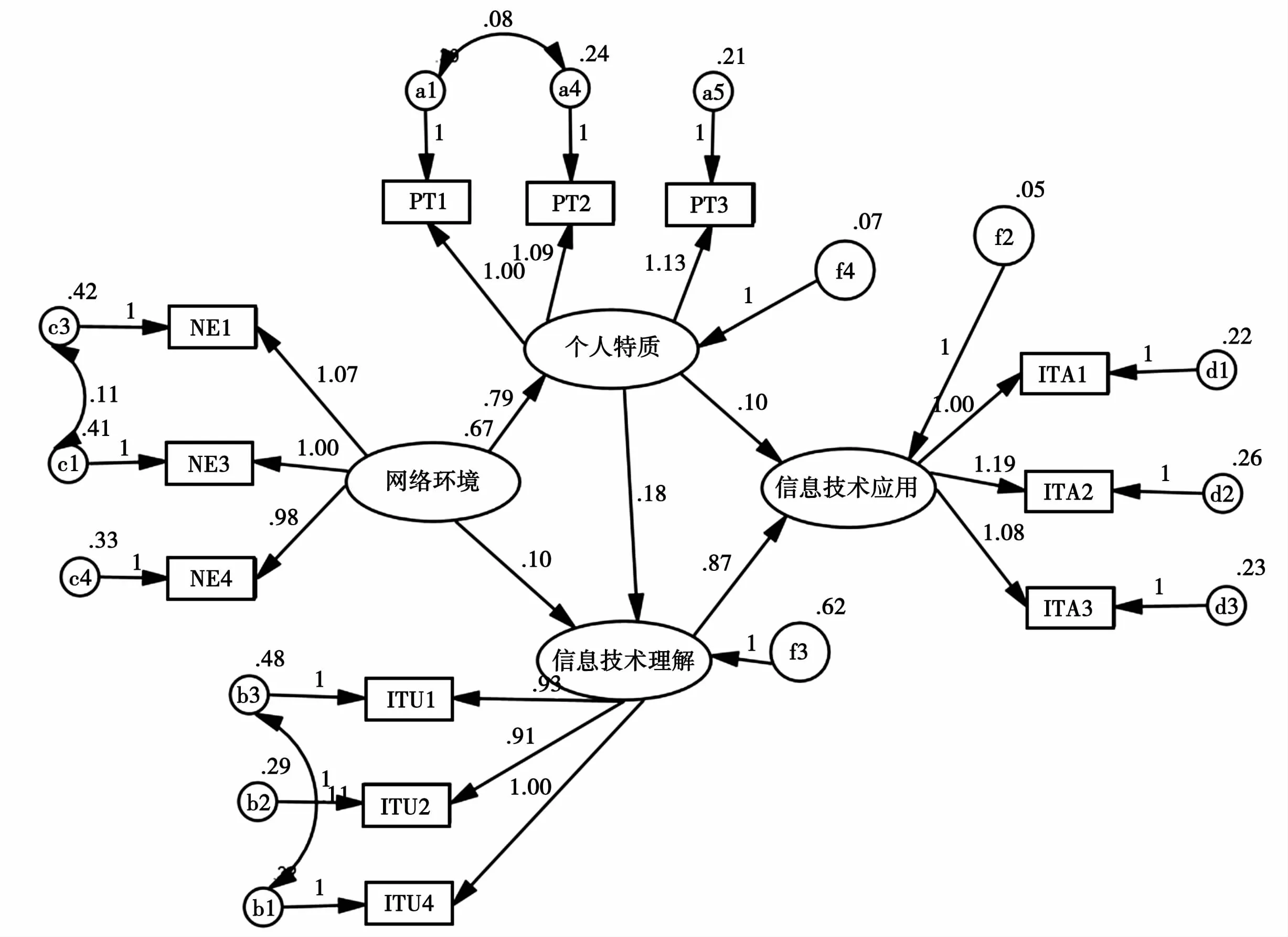

基于本研究的假设,构建大学生信息素养的关键成分与影响因子的作用机制的路径假设模型(如图1所示),以便于通过结构方程模型的分析方法对假设模型进行验证。

图1 大学生信息素养的关键成分与影响因子的作用机制的假设模型图

三、问卷设计与数据统计

为了客观综合地反映大学生信息素养的现状,充分考虑大学生在不同类型高校、学科、学习阶段的网络影响程度不同,通过选取华东师范大学、上海财经大学、上海中医药大学、上海交通大学、上海师范大学、上海工程技术大学等上海市多类型高校作为调研单位,以大一至大四年级的文科、理科、工科等不同学科的大学生作为数据样本。此外,为了保证问卷的可靠性,本研究首先分别在大学生中抽样20人开展了问卷的前期测量,继而通过对前测人员的深度访谈,调整问卷主体和具体的问题。随后,将调研问卷发放给德育领域、学生管理工作领域的专家进行咨询,根据专家的意见对问卷做进一步的修改和完善,最后形成大学生信息素养框架结构的量表,共20个题目。问卷采用了李克特(Likert scale)标准五点量表,1为“非常不同意”,2为“不同意”,3为“不一定”,4为“同意”,5为“非常同意”,通过受试者对题项的认同程度进行分析。本次调查共发放调查问卷400份,回收有效问卷382份,有效问卷回收率为95.5%。

(一)信效度分析

在进行结构方程模型分析之前,本研究首先应用SPSS 22.0对问卷样本数据的信效度进行检测。在正式利用问卷样本数据进行结构方程模型拟合分析之前,本研究对测量数据结构的稳定性和一致性进行信度“Cronbach’s Alpha”系数分析,基于SPSS 22.0的信度检验结果,问卷数据的整体α为0.896,其中 PT的 α为 0.950,NE的 α为 0.983,ITA的 α为0.956,ITU的 α为0.826。通常情况下,一般探索性研究中Cronbach’sα系数在0.6以上,被认为可信度较高[26]。样本数据的可靠性通过检测。再进一步对模拟结果方程中的模拟拟合指数进行结构效度考评。KMO值越接近1,Bartlett球形检验的sig值小于显著水平0.05且因子载荷大于0.5就表示适合做因子分析,即问卷具有良好的结构效度[27]。本研究采用SPSS22.0的因子分析对样本数据的 KMO和 Bartlett系数检验,结果为.932,一定程度上显示测量模型的效度较高。

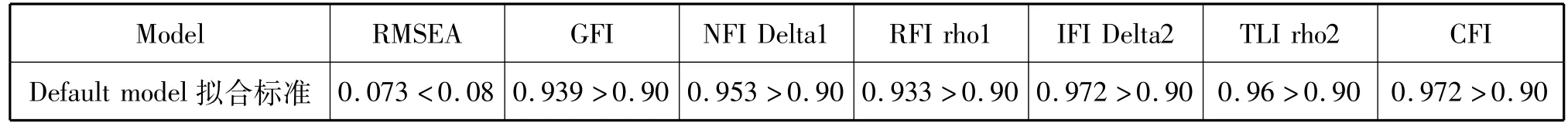

(二)结构方程模型检验与修正

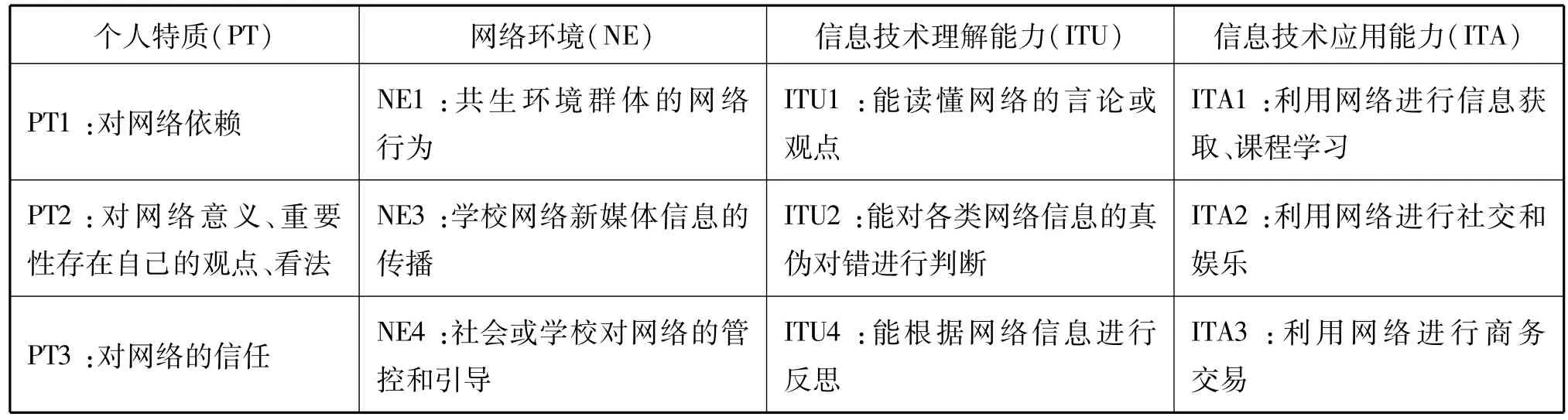

在初步构建结构模型之后,本研究需要对大学生信息素养框架结构的模型假设的合理性进行检验和修正。本研究运用AMOS 21.0软件进行结构方程模型分析,检验结果表明:“网络环境→信息技术应用”(H3)路径未通过检验(该路径所对应的路径系数P值均高于0.1,原假设不成立),因此本研究删除H3路径。此外,根据相关参数,结合具体的大学生网络管理实际情况,进行相关修正:(1)由于PT4、PT5、ITA4、ITA5、ITU3、ITU5、NE2、NE5的因子负荷低于 0.5,本研究将 PT4、PT5、ITA4、ITA5、ITU3、ITU5、NE2、NE5等观测指标在测量模型中去除;(2)利用 MI修正指数对模型进行调整,增加PT1与PT2、NE1与NE3、ITU1与ITU4的相关路径。经过模型修正,模型的结构方程模型检验结果(表1)符合SEM的拟合标准,修正后的模型共计12个观测变量(如表2所示)。

表1 结构方程模型检验结果

表2 大学生信息素养的关键成分与影响因子关联的观测变量表

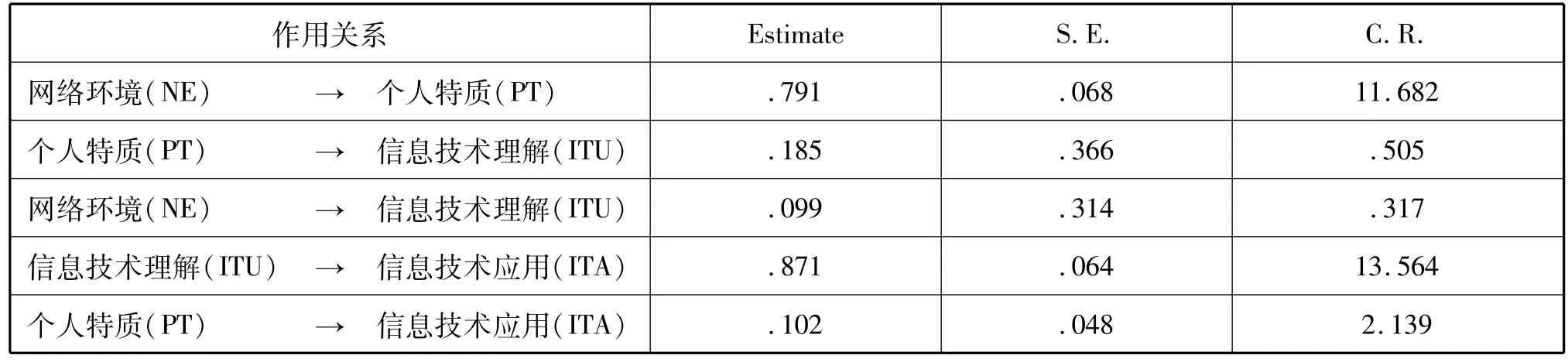

图2 大学生信息素养的关键成分与影响因子的作用机制的结构方程模型图

为了分析呈现大学生信息素养的关键成分与影响因子的关联和作用机制,本研究利用AMOS21.0软件生成结构方程模型,得出具有路径系数的结构方程模型图,即大学生信息素养的关键成分与影响因子的作用机制的结构方程模型图,如图2所示。

根据分析数据结构显示,个人特质、网络环境与信息技术理解、信息技术应用之间有着作用路径关系,具体的作用关系系数值如表3显示:网络环境对个人特质具有直接的正向作用效应(其作用系数为.791),个人特质对信息技术理解具有直接的正向作用效应(其作用系数为.185),网络环境对信息技术理解具有直接的正向作用效应(其作用系数为.099),信息技术理解对信息技术应用具有直接的正向作用效应(其作用系数为.871),个人特质对信息技术应用具有直接的正向作用效应(其作用系数为.102)。

表3 变量间直接作用关系表

四、结论与建议

(一)结论

基于数据分析结果,本研究对大学生信息素养的关键成分和影响因子的关联路径进行如下讨论:

1.PT对ITU具有直接的正向作用效应(正向作用系数0.185),大学生个人特质的提升能够直接促进大学生信息素养中信息技术理解力的提升

从结构方程模型可以看出,大学生个人特质中的对网络依赖度、对网络意义和重要性有自己的观点和看法、对网络的信任程度是能够对大学生信息技术理解能力产生直接正向作用效应的三大关键指标。结合大学生的网络应用实际来看,其原因在于:(1)网络依赖即为大学生对上网冲动的控制程度,网络依赖程度严重者将会引发个体明显的生理、心理功能受损,形成“网络成瘾综合症”[28];(2)大学生对网络的认知较之其他群体具有特殊性,大学生不仅仅是网络信息的“接受者”、网络工作的“使用者”,更多的是网络体系的解读者、建构者,大学生更加关注网络信息背后的事实,其思辨能力和网络舆论影响力更强,更乐于在网络中通过发表观点、转发信息等方式扮演积极的角色寻求存在感;(3)大学生作为网络信任主体首先表现为其在网络空间所扮演的虚拟角色发挥作用[29],网络信任度将直接影响大学生对网络环境中的身份认同程度,进而影响对网络他人信息的主观判断。

2.PT对ITA具有直接的正向作用效应(正向作用系数0.102),大学生个人特质的提升能够直接促进大学生信息素养中信息技术应用力的提升

从结构方程模型可以看出,网络依赖度、网络意识和网络信任度作为拟合模型结构的大学生个人特质的三个观测指标对大学生信息技术应用能力产生直接正向应用效应。结合实际情况来看,其主要原因在于:(1)网络依赖作为一种内在的心理特性,对大学生的信息技术应用行为产生一种冲动性障碍,实际调查也显示网络依赖程度不同的学生在网络应用上有差异,网络依赖程度低的大学生最经常的信息技术应用主要是信息获取和课程学习,网络依赖程度高的则主要是利用网络进行社交娱乐[30];(2)个人的心理特征尤其是大学生网民较之其他群体的特殊性将更容易对信息技术应用产生影响,研究表明虚拟空间下的个人身份偏差、对网络“权利”的低认知、对网络“权力”的高诉求将会引发大学生的网络行为失范[31];(3)网络的信任程度与对信息技术应用存在的风险认知密切相关,大学生网民对网络的信任程度将直接作用于各类实际应用并呈现正相关倾向,尤其是网络商务交易应用中,近年来也频频引发诸如网络借贷、网络求职等问题,值得深思。

3.NE对ITU有着直接的正向作用效应(正向作用系数0.099),提升大学生的网络环境能够直接促进大学生信息技术理解力的提升

从结构方程模型可以看出,大学生网络环境中共生环境群体的网络行为、学校网络新媒体信息的传播、社会或学校对网络的管控和引导等三个观测指标拟合模型标准,对大学生信息技术理解能力有直接正向作用效应。结合大学生实际情况来看,其原因在于:(1)大学生以寝室为单位群体生活成长,共生环境是大学生有别于其他群体的一个重要网络环境因素。美国社会学家埃德温·萨瑟兰的“差异交往理论”中提出偏差行为是通过与其他人交往而习得的。也就是说,在寝室生活环境下,大学生之间相互交往尤其是网络行为的相互影响,更容易引发大学生网络行为偏差;(2)在大学生网络信息浏览量极大的一些论坛、新闻网站以及交互平台中,各类网络媒介无禁忌地使用网络低俗语言来吸引广大网民的眼球,与之相应的高校网络新媒体环境的辐射程度、对校园正能量信息的传播力度以及大学生对高校网络信息宣传环境的接受程度,将对大学生的价值观、对网络信息的正确判断产生深刻影响;(3)大学生易受到网络信息多角度高频次的辐射,尤其是一批网络“水军”和网络推手的存在,以集群力量对事实进行转移式放大或者加工式引导,强化某一方势力对事实的态度和判断,对网络信息的公正性和自由度起到了一定的影响,大学生更容易被这样的一种群体环境所辐射并影响,催生大学生的网络理解偏差。

4.NE对PT具有直接的正向作用效应(正向作用系数0.791),提升大学生的网络环境能够直接促进大学生的个人特质的形成

个人特质的三个观测变量,都和网络环境紧密联系,网络环境对个人特质的影响显而易见。结合大学生的网络实际进行具体分析,其原因在于:(1)大学生是以集体宿舍为基础共同生活,共生环境会导致具有共同网络兴趣的大学生相约进行网络活动,这必然会影响大学生网络依赖程度;(2)网络的去中心化,让每一个网民都可以除去技术上的钳制,均可以在网络上自由地不受限制地发表意见,“人人都是舆情制造者”。社会网络环境在网络行为的判断和规范上缺乏一致性和广泛性,将直接影响大学生对网络的信任度和对网络意义的判断与看法;(3)网络经济的发展导致管理扁平化的趋势,而这样的扁平化和交叉化错综复杂的网络社会,缺乏一个由上而下的体系,这样的“泛”式网络使大学生对网络环境下高校的行为和话语的信任度减弱。

5.ITU对ITA具有直接的正向作用效应(正向作用系数0.871),大学生信息技术理解力的提升能够直接促进大学生信息技术应用力的提升

从结构方程模型可以看出,在大学生信息技术理解指标中,筛选出影响大学生信息技术应用的三个观测变量:能读懂网络的言论或观点、能对各类网络信息的真伪对错进行判断、能根据网络信息进行反思,本研究将其总结为理解、判断和反思三个指标,这也是价值观形成的基本步骤。结合大学生的实际情况来看,三个指标能够对大学生信息技术应用产生正向影响效应的主要原因在于:(1)大学生网民的价值观愈正确,其网络立场愈清晰,就愈能够正确地判断网络信息,就能够更好地应用网络,以此来提升信息素养的理解和应用能力;(2)价值观教育可以提高大学生的自我保护能力,能够避免大学生网民受到不良网络思想的侵害;(3)价值观教育能够帮助大学生网民有效理解网络信息,尤其是对网络舆论背后隐藏的意识形态偏见、国际政治利益和商业经济竞争等方面的信息进行批判性解读;(4)大学生信息素养对于大学生来说不仅仅是被动接受,更多地是一个主动创造的过程,大学生的价值观教育能够帮助大学生成为有民主意识的网络公民,不轻易被网络迷障所左右,能够更为积极主动地参与到网络各类讨论和革新之中。

(二)建议

基于以上研究结论,可以发现,首先,影响因子PT(个人特质)直接正向作用于ITU(信息技术理解能力)和ITA(信息技术应用能力)两个关键成分,其作为影响因子的作用系数极高,因此对大学生个人特质的分类把握应该成为培育大学生信息素养的首要路径;其次,NE(网络环境)直接正向作用于关键成分ITU(信息技术理解能力),同时也直接作用于影响因子PT(个人特质),因此在大学生信息素养管理支持的过程中必须充分考虑大学生网络环境的规范和引导力度;最后,大学生信息素养的两个关键成分ITU(信息技术理解能力)对ITA(信息技术应用能力)也有明确的直接正向作用,进一步论证了大学生信息技术理解就是大学生网络价值观养成的基础性地位,这也将作为实践大学生信息素养管理支持策略的重要考虑。综上,本研究提出大学生信息素养的管理支持建议,认为大学生信息素养可从以下三条路径予以管理支持。

1.以区分个人特质为信息素养管理支持的核心关注点,探寻个性化精准化管理支持模式

数据分析表明,个人特质(PT)对大学生信息技术理解能力(ITU)和应用能力(ITA)都产生直接的正向影响效应。因此,以大学生个人特质为大学生信息素养管理支持的核心关注点,探寻个性化精准化管理支持模式,对于大学生信息素养管理支持而言极具价值意义。大学生与其他群体之间,大学生个体之间在不同的网络依赖度、网络使用出发点、网络态度、网络信任度等都存在差异,都将呈现出不同网络行为,进而对信息素养产生影响。深度把握和了解大学生不同网络个性特质是进行大学生信息素养管理支持的基本前提,这也就是需要高校教育者和管理者重视对大学生在网络中的个性特质分析和研究,学习和掌握网络信息分析的技能和方式,以大学生网络行为的大数据挖掘为基础,运用大数据分类分析方式来精确了解大学生的认知结构、个性特征、能力倾向等,给出相应的指标体系和操作方法,以此来提供个性化、精准化的大学生信息素养管理支持模式。

2.以优化网络环境为信息素养管理支持的关注重点,营造安全向上“防火墙”

数据分析表明,网络环境(NE)一方面能够对大学生个人特质(PT)产生正向效应,再间接通过个人特质(PT)影响大学生信息素养的两项关键能力;另一方面网络环境(NE)还能够直接作用于大学生信息技术理解能力(ITU)。因此,以网络环境为信息素养管理支持的关注重点,营造安全向上的管理支持环境,有利于从环境塑造的角度提升大学生信息素养。大学生信息素养的管理支持离不开网络环境的规范和引导,尤其是在共生环境引导、校园环境熏陶和社会环境规范等方面。网络信息技术突破了传统课堂、学校的育人边界,一方面,高校应充分发挥“以文化人”的独特优势,走入大学生的生活、学习环境,营造良好的信息宣传环境,开辟网络育人的新阵地,壮大主流舆论,主动策划、开展符合时代要求、弘扬主旋律的优秀品牌活动,打造符合先进文化和接地气的网络优秀文化产品,用先进向上的、积极健康的校园网络文化来浸润、熏陶、引导大学生;另一方面,高校应做好大学生网络环境的规范和整治,从“亡羊补牢”走向“运筹帷幄”,设立高校网络安全管理队伍,整治校园网络道德失范行为,落实大学生网络安全意识教育体系,打造校园网络安全风险防控体系,完善高校网络安全管理制度,切实营造安全文明的信息素养管理支持环境。

3.以提升信息技术理解能力为信息素养管理支持的关键突破口,构建网络价值观管理支持体系

数据分析表明:大学生信息技术理解(ITU)能力的提升能够直接促进大学生信息技术应用能力(ITA)的提升。信息技术理解在信息素养中可看成是价值观的养成,价值观是决定人的行为体系的心理基础。以提升信息技术理解能力为信息素养管理支持的关键突破口,构建网络价值观管理支持体系,具有极大的价值意义。价值观的形成不是一蹴而成的,是需要经历不断的认知、评估、调整、内化的过程,尤其是在大学阶段,价值观还处在一个动态的可塑造阶段。对大学生开展价值观教育就是通过大学的各类教育方法对大学生的价值观体系进行不断构建和修正,再逐步将正确的价值观固化于心的过程。大学生信息素养的管理支持,高校应从价值观教育出发,培育熟悉网络信息传播特点和拥有坚定理想信念的网络人才队伍,组建高校网络传播的管理员队伍,搭建成熟的校园网络平台,倡导和教育大学生树立正确的网络价值观,让大学生更为理性地认识和分辨各类网络信息,并能够更为合理地去利用各类网络工具。