北大汉简《苍颉篇》抄写时代新探—兼论隶变中书风的变迁〔1〕

2018-07-11陈文波

◇ 陈文波

引言:问题的提出和研究途径的确定

2009年,北京大学以接受捐赠的方式获藏一批海外回流的汉简,整理者从中发现了迄今所见内容最为完整的《苍颉篇》早期写本,〔2〕并在《文物》2011年第6期发表了《北京大学藏西汉竹书概说》和《北大汉简〈苍颉篇〉概述》两篇整理报告,随文公布了四枚《苍颉篇》竹简图版,随后又于2014年9月出版《北京大学藏西汉竹书(壹)》,在书中公布了北《苍》全部图版。由于这一新见《苍颉篇》写本具有重大的学术意义,“将有助于全面了解这一重要小学经典的面貌及其发展演变,推动先秦秦汉文字学和与此书相关的若干学术问题的研究”〔3〕,所以它的面世迅速得到了学界的广泛关注。学者们展开了以释字、释词、校勘、复原(包括编联、缀合)为重点的研讨,取得了一系列成果。然而,在一片热烈的研讨中,北《苍》的抄写时代问题似乎并未获得应有的关注。事实上,这是一个不容回避的重要问题。一方面,考古出土信息和科技测年精确数据的缺乏使得利用其他手段来对它进行相对准确的断代成为必要;另一方面,要利用这一新见写本研究《苍颉篇》面貌的流变,就必须确定这一文本的形成时代,而抄写时代正意味着文本形成时代的下限,因此,对北《苍》抄写时代的确认是使它的学术价值得以充分体现的重要基础。

能够提示古书写本抄写时代信息的因素主要有避讳、用字、文字形体、书法风格等。有学者研究发现,西汉时期避讳的要求和执行的宽严程度在公私领域存在差异,在一般场合里,避讳并不严格,〔4〕因此,以避讳字为依据对北《苍》进行断代的可行性不强。用字涉及字词关系问题,而目前学界对《苍颉篇》中许多词汇意义的理解仍存在较大分歧,不少字到底代表哪个词还不能确定,用字研究必将是一项艰巨而持久的工作,目前利用用字特点进行断代无疑困难重重。在这样的情况下,与书写行为直接相关的文字形体和书法风格便成为了考察北《苍》抄写时代的最佳视角。

图1

图2A

图2B

图3

一、北大汉简《苍颉篇》断代意见述评

前人对北《苍》的断代也都是建立在对文字形体和书法风格的考察之上的。朱凤瀚通过比较它和阜阳汉简《苍颉篇》〔5〕的异同,提出了初步的断代意见:

经与双古堆简《苍颉篇》相比较,可知二者有不少文句是相合的,文字的字形也相近同……北大简《苍颉篇》在不少文字偏旁的写法上保留着秦至汉初的写法,只是相比之下,双古堆简从摹本看,其书体似更近秦隶,而北大简汉隶笔意则似已稍强,表明其抄写年代可能稍晚。……但似亦当不晚于比此年(引者按:指双古堆简的抄写年代下限汉文帝十五年〔前165年〕)晚50年的前100年左右,即武帝后期。〔6〕

这段话透露出,北《苍》的文字形体和书法风格分别具有两个不同时代的特征。对此,陈侃理作了进一步的补充论述:

结构往往保存秦篆之旧,但笔画平直,结体扁方,已完全脱去篆书的形体。这种风格,应是在隶书已近成熟后刻意拟古造成的,符合字书书体比较保守的特点。〔7〕

以更接近成熟汉隶的书法风格为依据判断北《苍》抄写时代晚于阜《苍》无疑是可靠的。但问题在于,一方面,朱凤瀚并未为“但似亦当不晚于比此年晚50年的前100年左右”这一推论提供充分的证据,另一方面,朱、陈二先生对文字形体和书法风格的描述仍嫌过于宏观,它们作为断代依据,只有经过更加细密的比较和排对才会具有更强的说服力。

周飞通过对(简14)、(简15)、(简16)、(简2)、(简3)、(简4)、(简6)、(简14)、(简20)等字形的分析,认为“北大简《苍颉篇》不少字明显与小篆相合,而与同时期的汉简文字有别”,并根据这些“很可能是直接从篆文隶定而来”的字形,推测北《苍》直接转抄自秦本,同时为适应当时政治形式更改个别字词,其抄写时代“不晚于汉武帝”。〔8〕

周飞以字形比对为中心的研究方法对我们具有直接的启发作用,不过,他的论述过程却存在一些颇为显见的不足。其一,文字形体在多大程度上近似小篆和是否由小篆直接隶定而来这两件事之间并不存在唯一确定的因果关系。譬如我们今天面对同样一个小篆底本,既可以直接把它隶定成通行字体,也可以在隶定的过程中保留一些小篆的构形元素。其二,他举的例子不够典型,说服力不强。“尚”“药”“悉”“丈”这几个字的形体,北《苍》与其他汉代文字材料所见者没有明显的差别,前者的写法并不见得比后者更接近篆文:

北《苍》中的字形 其他汉代文字材料中的字形(简2)(银简514,《银编》P31)(简3)(居旧268·11,《居旧编》P42)〔9〕(简6)(北《儒》简7)(简20)(北《老》简4,《老编》P130)

汉隶本来就脱胎于篆文,其形体当然与篆文一脉相承,所谓“写法相近”无非是自然演变的结果。其三,从文献的角度看,北《苍》和秦本在分章上的显著差异说明其直接底本是秦本的可能性极小。〔10〕《汉书·艺文志》说:“《苍颉》一篇,上七章,秦丞相李斯作。”〔11〕秦本只有七章,而北《苍》章题可见者便有十一个。因此,他的结论在相当程度上是不可信的。

应该承认,北《苍》中确实存在如周飞所说的与西汉中期隶书有别而与秦至汉初古隶吻合的字形,他所指出的(简14)、(简15)、(简16)诸字都是可靠的例子。但与此同时,北《苍》中另有一些字的形体与早期古隶相去甚远,处于字形演变序列中相当靠后的位置。李红薇在整理北大汉简的异体字时曾举出其中两例:其一,“戎”字北《老》作(简25),“保留了西周金文‘戎’从‘毌’(本象盾牌)的形体”,而北《苍》作(简8),“毌”已讹变为“十”形。〔12〕其二,北大汉简中“天”字无一例外均作(北《老》简136,《老编》P8)形,〔13〕北《苍》中的“天”字作(简8),形体已与楷书无别。〔14〕虽然这两个例子并不典型,〔15〕但揭示的这一现象确实存在。拙著《北大汉简〈苍颉篇〉文字形体研究》在对“肙”“宾”“㐱(‘参’‘翏’的下部)”“异”“叚”等字的形体进行细密排对、构拟完整的形体演变序列的过程中发现,北《苍》中这些字的形体具有较为明显的西汉中晚期特征,不同于武帝时期和更早的写法。〔16〕它们与周飞所讨论的保存秦篆正体或早期古隶的写法的形体共同构成了北《苍》文字形体新旧杂错这一重要特征。如果具有晚出特征的字形只是偶见一处,或可解释为此字在西汉中期以后的习见写法恰恰形成于北《苍》抄写的时代,但事实上这些晚出形体在北《苍》中的出现频率并不很低,它们不约而同地集体形成于北《苍》产生的时代的可能性微乎其微。前一个时代的人不可能写出后一个时代才形成的形体,而后人是完全可以写出前代字体的。北《苍》中成规模地出现西汉中期以后方始流行的形体(其中“肙”“㐱”两例都涉及北《苍》中所有以之为偏旁的字),留下了历历可见的辗转讹变痕迹,因此,我们基本可以相信它的抄写时代为西汉中期偏晚,未必不晚于武帝朝。至于“存古”的形体,则应如陈侃理所推测,是后人刻意拟古的产物。

二、秦汉隶书书法风格演变序列的初步构拟

特定的文字形体是写本的时代特征、地域特征、文本性质、应用场景等诸方面情形的直观反映,相比文字形体而言,书写风格虽然更多地受到书手个性化因素的影响,但个性特征实不足以对抗时代书风、地域书风,因此,对书写风格的研究同样有助于进一步探讨写本的时代、地域、性质以及其他相关问题。以书风为依据帮助断代的前提是基于类型学的思想构拟相对完整的字形演变序列,因此,在具体讨论北《苍》的书风特征之前,我们必须先进行这项先决性的工作。

1.从圆转到方折的笔画

隶变过程中的书法风格嬗变早已被一些学者注意到,在过去的研究中,被用来判断隶变阶段、衡量隶书成熟程度的主要指标是波磔的状态、笔画的方直程度。通过对汉简书迹中波磔状态的观察,裘锡圭精辟地概括了西汉隶书的演进状况:

在敦煌简里,武帝天汉三年(前98)简和王国维考定为武帝太始三年(前94)以前之物的“使莎车续相如”简,其字体都属于古隶;而太始三年简的书体(引者按:即我们所谓“书写风格”。)则已经跟八分没有多大区别了。在居延简里,有不少武帝征和至昭帝始元年间的食簿散简书体大都呈现从古隶向八分过渡的面貌。……此外,居延简里还有一些书体很像八分的昭帝时代的简,……在宣帝时代的简上,出现了相当标准的八分书,如居延的本始二年(前72)水门隧长尹野简和敦煌的五凤元年(前57)简等。由此可见,至迟在昭、宣之际,八分已经完全形成。〔17〕

除了波磔这一装饰性的特征以外,隶书笔画以趋直化原则改造篆书线条,〔18〕它一开始出现就有笔画方折化的趋势。但值得注意的是,虽然秦统一之际的书迹中“正规篆文的圆转笔道多数已经分解或改变成方折、平直的笔画”〔19〕,但此时的分解或者说改变都是不彻底的。由圆转变为方折并非一蹴而就的事情,而要经历一个相当漫长的渐变过程。魏晓艳在《论简帛隶书的字体演变》一文中分别以“事”“草”“下”“平”“乘”“营”和“中”“官”“申”“母”诸字中相关构件由圆趋方的演变过程为例作了直观而清晰的阐述。〔20〕不过,她所引用的字例时代最晚者均出自抄写时代不晚于武帝前期的银雀山汉简,也就是说,她对上述字例隶变过程的描述止于武帝前期。为了完整呈现隶变中的笔画方直化趋势,下面我们以图表形式列举一些常用的字或构件为例,对她的论述作进一步补充:

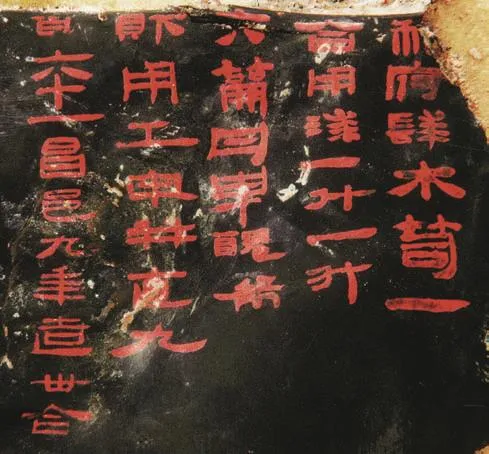

文字/构件,字形出处 月 有 口 宀青川木牍(战国)(青正2)(青正3) (青正1)天水秦简(战国末)(天简21)(天简26)(天简26)(天简22)睡虎地秦简(秦统一之际)(睡《日》乙简131)岳麓秦简(秦代)(睡《日》乙简27)(睡《十八》简31)(睡《秦》简1)(岳《为》简39正)里耶秦简(秦代)(岳M36-44正)(岳《为》简33正)(岳《为》简37正)(里简J1(9)5正)龙岗秦简(秦末)(里简J1(9)981正)(里简J1(9)2正)(里简J1(9)6)(关简207)马王堆汉墓简帛(汉初)(龙简116)(龙简103)关沮秦简(秦末)(龙简229)(龙简103)(关牍正)(关简143)(关简253)(马《却》1)(马《问》9)(马《战》43) (马《经》)张家山汉简(汉初)(张《二》简361)银雀山汉简(不晚于景帝、武帝之际)(张《算》简64)(张《二》简234)(银简330)(银简260)(银简863)(银简107)太始三年简(武帝)海昏侯墓出土文字(昭帝、宣帝)(竹简)(昌邑九年漆笥朱书)(昌邑十年漆瑟朱书)元康四年简(宣帝)(居旧简95A)(居旧简95A)定县八角廊汉简(宣帝)(定县简25)(定县简26)(定县简37)武威仪礼汉简(成帝)(武仪《服传》简24)(武仪《士相见》简10)(武仪《泰射》简60)(武仪《有司》简5)

上表较为完整清晰地展现了隶书从产生到成熟的历程中笔画由圆转向方折、平直嬗变的全过程。以“月”字为例,从表中不难看出,战国秦简牍文字处于隶变的萌芽阶段,“月”的弧形笔画的弧度很大;到了秦代,这一笔画的弧度有所减小;在汉初的马王堆帛书和张家山汉简中,这一弧笔居于整字上端的部分已经变成和中间两横方向基本一致而略带弧度的横画,居于整字右边的部分则变为总体呈纵向而外突状;到景帝、武帝时代,弧笔已演变成横画与尾端大幅度向内弯曲的竖画相榫接的形态,榫接处仍然略有弧度;到了昭帝、宣帝时代,横折始具规模,竖画尾端向内弯曲的幅度也大大减小,至此,“月”字在书法风格意义上的隶变进程宣告结束。与此同步的演变还有“有”字下部的“肉”(“月”)旁的转折,秦至汉初全用圆转之笔,景帝、武帝时代,由转变折的趋势加强,宣帝时代变成了非常标准的横折。“有”上部的“又”形则经历了象征大拇指和中指的两笔由弯曲变为短横与撇画相榫接的渐变过程,〔21〕这一变化始于秦末汉初,同样在宣帝时代定型。再看构件“口”的写法,在景帝、武帝以前的书迹中,它的写法是一横和一个“U”形的结合,与篆书并无明显差异,而在昭帝时代,“U”已经被写成“凵”形了,圆转几乎完全被方折取代,宣帝元康四年(前62年)简中“言”字所从的“口”则完全褪去圆转痕迹,变为接近于矩形的四边形。“宀”旁同样是一个常见而明显的例子,在昭帝以前的书迹中,它的基本写法是一上一左两个小点加上一个弧形笔画,这个弧形笔画在昭帝以后变成了右端与短竖榫接的横画,原来的圆转也就由此而变成了方折。

基于上述例子,我们可以总结出折画的形成过程,大体构拟出秦汉隶书笔画由圆转向方折过渡的嬗变序列:

时代,笔画 战国 秦 秦末汉初 景、武 昭、宣横折横折撇横钩“口”旁的“U”形笔画

通过对秦汉时代简帛书迹的微观考察可知,直到景帝、武帝之际,隶书中仍然保留了不少圆转的笔画,这一情形在银雀山汉简中历历可见。但是在昭帝、宣帝时期的隶书字迹中,我们可以清楚地看到,平直、方折的笔画在通行正体字中已经全面取代的圆转的笔道,从此成为今文字—隶楷文字区别于古文字的基本特征之一。华人德认为隶书方折化的进程至宣、元、成帝三朝始告完成,〔22〕但从海昏侯墓出土的书迹来看,这个进程的完成时间似可提前到昭帝后期。当然,这并不意味着昭帝、宣帝以后的汉隶中就不会出现圆转的笔画,但这种情况要么是刻意拟古的产物,要么是略带草意的快速书写的结果,属于偶发状况,和书风嬗变的大趋势关系不大。

2.从纵长到扁阔的结字

华人德在讨论太始三年(前94年)简(图1)的时候说:“其书改西汉早期波磔(引者按:“波磔”二字疑当为“隶书”)作纵势的写法,而完全取横势,每个字都呈扁阔形。”〔23〕张世超通过比较睡虎地秦简古隶与北大汉简的隶书,指出后者具有非常强烈的求扁倾向。〔24〕无论是太始三年简和西汉早期简帛书结字的纵横之别还是北大汉简和睡虎地秦简结字上同样的差异点,都不仅是两批文字材料之间的差异,更是隶书发展过程中整体结字风格从纵长向扁阔转变的写照。为了直观地反映这一演变过程,以单字或偏旁为例,列表如下:

文字/偏旁,字形出处 善 草 有 豊青川木牍(战国)(青正3)(青正3)天水秦简(战国末) (天简33)(天简26)睡虎地秦简(秦统一之际)(睡《为》简52正)岳麓秦简(秦代) (岳《为》简27正)(睡《语》简11)(睡《日》甲简70背)(睡《十八》简31)(岳《为》简33正)里耶秦简(秦代)(岳《为》简13正)(里简J1(16)6)龙岗秦简(秦末) (龙简91) (龙简153)(里简J1(9)2正)(龙简229)关沮秦简(秦末)(关简199)(关简143)马王堆汉墓简帛(汉初) (马《战》11)(关简312)(银简559)定县八角廊汉简(宣帝)(马《十》89)(马《问》9)(马《纵》115)张家山汉简(汉初)(张《奏》简177)银雀山汉简(不晚于景帝、武帝之际)(张《二》简163)(张《二》简233)(张《二》简234)(银简433)(银简408)(银简260)(定县简25)(定县简45)武威仪礼汉简(成帝)(武仪《燕礼》简5)(武仪《士相见》简16)(武仪《士相见》简10)(武仪《士相见》简3)

也许是受到秦篆结体修长的影响,秦统一之际直至汉初的古隶外部轮廓往往是宽高比约为2 : 3的窄长形,在此基础上再进一步因字赋形,故整体上呈现明显的纵势,20世纪70年代以来出土的大量秦简和汉初的马王堆帛书、张家山汉简、阜阳汉简等大都如此,其中秦简书迹的纵势又比汉初鲜明。大约到景帝至武帝初年,字形外部轮廓开始出现求扁的趋势,这一趋势彼时处于萌芽状态,尚不明显,银雀山汉简即其例。武帝时代的隶书开始显示出对扁阔造型的自觉追求,上文多次提及的太始三年简就是显见的例子。海昏侯墓出土的两件漆器上纪年分别为昌邑九年(昭帝元凤三年,即前78年)和昌邑十年(昭帝元凤四年,即前77年)的朱书(图2A、B)横画极力向左右舒展,竖画紧缩,单字外部轮廓宽高比稳定在3 : 2左右。海昏侯墓出土的有元康四年纪年的奏牍(图3)以及同写成于宣帝时期的定县八角廊汉简上的隶书作风与这两件漆器上的朱书大体相类。此后,扁阔的外轮廓便稳定下来成为汉隶的典型特征之一。

当然,这并不意味着书写时代较晚的隶书就一定比书写时代较早者更显扁阔。溢出主流序列的个案虽然不太多,但我们并不能因此而否认它们的存在。例如睡虎地秦简中日书的字形轮廓便稍显扁阔,宽高比约为1 : 1,有些字甚至更扁,如《日书》甲种中的“高”字或作(简20背)、(简23背)等形,与海昏侯墓出土漆瑟上的朱书中作形者相比,其扁阔程度可谓有过之而无不及,但这在秦简文字中毕竟是比较特殊的。值得注意的是,早期隶书中会出现和成熟时期的隶书一样扁阔的字形,但西汉中期以后成熟的隶书中却极少有窄长如秦简的字形。这在一个侧面反映出隶书在书写风格层面上从某种相对无序的状态走向规范。

三、从书法风格看北大汉简《苍颉篇》在隶变序列中的位置

北《苍》的刻意求扁倾向具体表现在以下几方面。第一,拉长横画,压缩竖画。例如“艹”头中每个“屮”左右两竖画被压缩至几乎被横画遮盖,(,简12)、(简24)、(简24)、(简24)、(简24)等字所从的“艹”头莫不如此。被压扁的“艹”头仍不影响识读,北《苍》中的几个“牛”旁就因此而成了正确识读的障碍,简20的“犙”“㸬”二字分别作、,“牛”旁首画左端的小竖(撇)画被压缩至几乎不可见,使得首画与一般的横画无异,因此一度被误释为“掺”“㧊”。〔25〕第二,把斜画拉平而成横画。例如简6的“重”字和简63的“枣”字,它们分别写作和。前者下部两横之上本作两个方向相反的斜画,在这里被拉成一个横画,后者上部的“朿”也经过了同样的处理。结果就是压缩了字内的纵向空间,使得字形轮廓趋于方扁。第三,通过改变部件的内部结构调整其宽高比。例如简6的“颠”字作,左部中间的“目”形横置,以便于压缩整个字的高度,同时增加宽度,实现把字写扁的意图。第四,借笔。例如简67的“濒”字作,左旁上部已讹变的“止”的末画和中间的“水”的第一画共享一横。这种写法在秦汉文字中是极为少见的,北《苍》的书手把字写成此形,很可能是追求方扁字形轮廓的书写意图驱使的结果。近似的例子还有(简44)、(简27)的右上部。

在刻意求扁这一点上,北《苍》和武帝以后的大多数汉隶书迹并无二致,如果这一特征孤立地存在,我们或许可以相信北《苍》的抄写时代可能早到武帝时期,然而,从笔画的方折化程度来看,北《苍》所呈现的面貌属于另一个时期的可能性更大。

北《苍》拥有成熟的折画,其形态非常稳定。例如,作为偏旁多次出现的“月”(包括此时已完全混同的“肉”),每一处的折画写法都基本一致,作“”形,(简11)、(简13)、(简20)、(简20)、(简20)、(简35)、(简44)、(简59)、(简59)等字都是典型的例子。“有”上部的“又”形皆写作“”,西汉中期及以前的圆转笔意已经完全消失,取而代之的是横撇榫接而成的形态。从“宀”的“宗”“宾”“賨”“客”“寡”“㝣”“宛”“宋”“宿”分别作(简1)、(简2)、(简8)、(简27)、(简31)、(简43)、(简47)、(简47)(简60),古隶中“宀”旁第三画的圆转痕迹荡然无存。所有的“口”旁写法也都基本一致,作“”形,从“口”的“向”“尚”“吉”“若”“噍”“右”“问”“杏”诸字分别作(简2)、(简2)、(简2)、(简4)、(简8)、(简10)、(简52)、(简63)。从这些字例的笔画方折程度来看,和景帝、武帝之际的银雀山汉简拉开了较大的距离;从波磔状态来看,上挑的幅度虽不如东汉碑版隶书那般夸张,但许多横画和捺画的末端都能看出向右上挑出的用笔动作,如上举“有”字、“吉”字的长横以及“杏”字的捺画均是显例,这意味着北《苍》的书法已经完全具备波磔笔势。

北京大学藏西汉竹书《苍颉篇》简59-64

形态稳定的方折笔画意味着北《苍》书法风格已属于相当标准的汉隶—八分体,这与边陲简所见武帝时代书迹圆转方折兼有的作风异趣,相比之下,更接近于昭帝、宣帝时代的书迹。这也就是说,从书法风格来看,北《苍》抄写时代的上限应该是汉隶成熟、八分体初具规模的昭帝、宣帝之际。

注释:

〔1〕本文引用文字材料出处简称依学界一般习惯,限于篇幅,恕不一一出注说明。

〔2〕为免烦琐,除章节标题和引文外,以下行文均以“北《苍》”简称这篇竹书。

〔3〕北京大学出土文献研究所《北京大学藏西汉竹书概说》,《文物》,2011年第6期,第53页。

〔4〕参看来国龙《避讳字与出土秦汉简帛的研究》(《简帛研究二〇〇六》,广西师范大学出版社2008年版,第126-133页)及陶哲《秦至西汉宣帝时期避讳研究》(成都:四川师范大学2009年硕士学位论文)。

〔5〕为免烦琐,除章节标题和引文外,以下行文均简称为“阜《苍》”。

〔6〕朱凤瀚《北大汉简苍颉篇概述》,《文物》2011年第6期,第59页。

〔7〕陈侃理《北京大学藏西汉竹书及其书法价值》,《书法丛刊》,2011年第4期,第38页。

〔8〕参看周飞《出土〈苍颉篇〉版本探讨》,《出土文献》第八辑,中西书局2016年版,第192-193页。

〔9〕此字下部“乐”写法与北《苍》相同,虽然上部“艹”旁草化,与北《苍》写法不同,但与北《苍》“药”字“艹”旁写法一致的“艹”旁在西汉隶书中同样极其常见。

〔10〕从逻辑上来说,北《苍》底本为秦本的唯一可能性是,北《苍》恰恰就是西汉第一个从秦本改编而成的版本。然而,被学界公认为以秦本为底本的阜《苍》的存在便足以排除这种可能。

〔11〕张舜徽《汉书艺文志通释》,湖北教育出版社1990年版,第89页。

〔12〕李红薇《北京大学藏西汉竹书集释及字表》,吉林大学2016年硕士学位论文,第324页。

〔13〕参看沈柏汘《〈北京大学藏西汉竹书·贰〉文字编》卷一,彰化师范大学2015年硕士学位论文,第8-9页。

〔14〕李红薇《北京大学藏西汉竹书集释及字表》,第328页。

〔15〕“戎”所从“毌”旁线条化趋势在古文字中已露端倪,如西周早期的金文中“戎”或作(史戎鼎,《集成》04.2169,《新金编》P1713);“天”字横画拉平的写法早在战国时代已不罕见,如郭店楚简“天”字或作、 (郭《语》一简3、36,《战编》P1)之形。

〔16〕参看拙著《北大汉简〈苍颉篇〉文字形体研究》,复旦大学2017年硕士学位论文。

〔17〕裘锡圭《文字学概要》,商务印书馆2013年版,第86页。

〔18〕王凤阳认为,篆书的线条改造为隶书的笔画的过程可以归纳为趋直性和反逆性原则,前者指笔画变曲为直,对于后者,他解释道:“按人的书写时的生理习惯,运笔时,右行、下行是自然的,是顺生理习惯的;左行和上行是不自然的,违背书写时的手的运动生理的。适应书写时的运动生理谓之‘顺’,违背谓之‘逆’。篆书当中多逆笔,比如,∩、∪、、、〇……的圆弧、半圆弧中,每一个里都包含有顺、逆两个方向。在按书写的生理习惯改造篆书线条的过程中,往往在保持字间的区别的前提下,变逆笔为顺笔,或者将有顺有逆的线条断裂开来,变为两个顺笔。用笔画改造篆书时的这种从顺反逆的倾向,我们称之为‘反逆性原则’。”参看氏著《汉字学》,第222—225页。这个看法是很成问题的。首先,按照这个理论,隶楷文字中自右向左书写的撇和自下向上书写的提都属于“逆笔”,用所谓“反逆性原则”来谈论隶变的过程不无自相矛盾之嫌。其次,王氏也承认,所谓“从顺反逆”的倾向在先秦古文字中也有体现,这充分说明,无论写的是篆是隶,书写者总是按照合乎生理习惯的方式书写的,并不是只有在“改造篆书”时才这样做的。在隶变中,这种书写倾向对书风变迁产生的影响远远不及方直化的倾向。

〔19〕裘锡圭《文字学概要》,第75页。

〔20〕魏晓艳《论简帛隶书的字体演变》,《山东大学学报》(哲学社会科学版),2014年第3期,第120-128页。

〔21〕“又”字的原始形义为右手牵取物体时五指动态的侧视图,中指、无名指和小指在上,三者在同一平面上,无名指和小指被中指遮挡在后面,食指在中,大拇指在下向上弯曲而与其余四只手指呈相对峙状,关于“又”形的形体分析参看拙作《“又”字原始形义及相关问题新探—兼说古文献中“拇”的字义》,上海:复旦大学2014年学士学位论文。

〔22〕参看华人德《中国书法史·两汉卷》,江苏教育出版社2009年版,第50页。

〔23〕华人德《中国书法史·两汉卷》,第50页。

〔24〕参看张世超《北京大学藏西汉竹书的文字学启示》,《古代文明》,2014年10月,第8卷第4期,第104—109页。

〔25〕整理者原释文作“掺”“㧊”,见《北京大学藏西汉竹书(壹)》,上海古籍出版社2014年版,第89页。华东师范大学中文系出土文献研究工作室《读新出版〈北京大学藏西汉竹书〉书后(一)》一文作出了正确的改释,见简帛网,2015年11月12日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2349。