中国傩面具的凸目造型与太阳神崇拜

——从三星堆青铜纵目像看中国傩面具的主要特征与文化内涵

2018-07-10曾志巩

曾志巩

在世界面具文化中,中国傩面具可谓独树一帜,且不说失传的古傩面具,现存的面具也数以万计,不仅种类繁多,而且造型各异。那么,这庞大的中国傩面具群体,最能反映傩特征的是哪类面具?它的主要造型特征是什么?它透露给我们的文化内涵又是什么?这个问题一直困扰着我。

一

1986年7月至9月间,四川广汉三星堆遗址两个商代大型祭祀坑相继被发掘,距今5000至3000年历史的4000余件精品文物横空出世、轰动世界。其雄浑壮美的青铜器尤为引人瞩目。据发掘总报告统计,青铜人像就有:①立人像29件(大小立人2件,兽冠人像1件,人身鸟爪形足人像1件,Ⅱ号大型铜神树座跪坐4人,铜神坛上立小铜人4件,跪小铜人12件,神坛铜持璋小铜跪人1件)。②青铜人头共57件。③青铜面具共32件(人面具20件,纵目面具3件,青铜兽面具9件)(图1)。总计118件。*四川文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,北京:文物出版社,1999年版。

这些青铜雕像群面部造型有一个共同特点,就是眼睛夸张而奇特。数十件铜立人像(除个别跪坐人像)、铜人头、铜人面具的眼睛,都为“立眼”*三星堆博物馆:《三星堆:古蜀王国的神秘面具》,北京:五洲传播出版社,2005年版,第22页。,或称“栗眼”“杏眼”*三星堆博物馆、三星堆研究院编:《解说三星堆》,成都:巴蜀书社,2014年版,第74—81页。,其双眼斜吊,眼球突出,有典型的目棱(图2);9件铜兽面具(图3)的典型特征是“大眼”*三星堆博物馆:《三星堆:古蜀王国的神秘面具》,北京:五洲传播出版社,2005年版,第56页。,眼球略突而扁平;3件铜“纵目”面具眼睛特别夸张,被称为“杏形立眼”*三星堆博物馆:《三星堆:古蜀王国的神秘面具》,北京:五洲传播出版社,2005年版,第50页。,其中两件体量相对较小,面具高31.5厘米、宽77.4厘米,两眼眼球呈柱状外凸、向前伸出约10厘米,额铸高约70厘米的卷云纹饰物(图6)。另一件体量巨大,面具高66厘米,宽138厘米,呈圆柱状眼球向前纵凸伸出达16厘米,额部正中有一方形穿孔(图4),也应是安装装饰物用的。此外,二号祭祀坑还出土71件菱形、纯角三角形、直角三角形青铜眼形器和33件青铜眼泡。为方便叙述,笔者将上述夸张的“立眼”(杏眼、栗眼)和“纵目”(直目)统称为“凸目”。

自广汉三星堆遗址发现至今,学者对其奇特的“凸目”铜像群进行了许多积极探索,三星堆博物馆编的《三星堆:古蜀王国的神秘面具》就有关眼睛的图像在古蜀文化中的涵义谈道:“据文献记载,蜀人始祖蚕丛的形象特征是‘纵目’。神话传说中的烛龙人面蛇身,威力极大,具有支配人间明晦的神异能力。他睁眼时普天光明,即是白天;闭眼时天昏地暗,即是黑夜。古文字中‘蜀’字造型也特别突出眼睛意象。这些足以表明眼睛是古蜀人特别崇拜的对象,在古蜀人心中具有相当大的神性。三星堆大量眼形器及与此有关的器物,如大面具上的纵目、兽面上特别夸大的眼睛、铜眼泡等,即是他们崇拜的实物例证”。又说:“从巫文化的角度理解,古蜀人崇拜眼睛的文化心理,当也与他们认为巫师的眼睛具有能见神鬼幽明的神奇功能这一观念有密切关系。”*三星堆博物馆:《三星堆:古蜀王国的神秘面具》,北京:五洲传播出版社,2005年版,第52页。

对三星堆青铜人像的看法虽然仍在争议,但其研究者们已注意到将其与中国傩文化联系起来进行研究,甚至提到现在贵州地戏面具和四川白马藏区的“曹盖”面具*三星堆博物馆、三星堆研究院编:《解说三星堆》,成都:巴蜀书社,2014年版,第72—73页。。三星堆博物馆和三星堆研究院合编的《解说三星堆》中提到:在与真人头部差不多大小的铜人头像中,有4件戴金面罩人头像(图5)(面罩双眉双目镂空,鼻部突出),“这些戴金面罩的人头像与传说中驱鬼的‘方相氏’是否有联系呢?”*三星堆博物馆、三星堆研究院编:《解说三星堆》,成都:巴蜀书社,2014年版,第84页。那些大小不同的青铜面具并不适合戴在脸上(小者只有手掌心一般大),“只能用于固定在古蜀国的宗庙神殿的建筑物上,或佩戴在泥塑的神像脸上,或捧在手上以用于相应的宗教仪式活动,用面具来代表神灵或者借助面具来与神灵对话。”*三星堆博物馆、三星堆研究院编:《解说三星堆》,成都:巴蜀书社,2014年版,第74页。又如平面的兽面具,上部和下部都有“蘷龙”形的装饰,半人半兽,上面都有4个分布规律的小孔,“估计是用来穿套细绳将兽面系挂或绑定在柱头等其他物体上的,或者是钉挂在墙面上的”,“应该是用于驱邪避凶的神灵面具”*三星堆博物馆、三星堆研究院编:《解说三星堆》,成都:巴蜀书社,2014年版,第75页。。再如青铜纵目面具,三星堆博物馆提到的神话中的烛龙形象,就直接与傩神有关。也有学者认为:“《山海经》中记载的烛龙神也许就是古蜀神话中的蜀人的祖先神蚕丛的形象,只不过是不同地区的人们将这种神灵的形象进行了不同的艺术加工而已。”*三星堆博物馆、三星堆研究院编:《解说三星堆》,成都:巴蜀书社,2014年版,第79页。

二

学者们还在继续探索三星堆青铜人像与中国傩文化的关系,但笔者认为国学大师香港大学饶宗颐先生对三星堆纵目面具的见解最为准确、最为精辟,他在《纵目人传说与瞿方》中说:“四川三星堆祭祀坑出土大量铜人,露眼扬耳,大家公认是面具,可能是插于土堆,供攘除阴气、驱逐疠疫时之用。”更说:“三星堆铜人目双凸出以作柱状,可作直目看待,也许摹仿日神烛龙,取其可烛照九阴,在举行燎祭或大傩时以作祭祀的对象,使众鬼惊恐无所遁形。”*饶宗颐:《西南文化创世纪》,上海:上海世纪出版股份有限公司、上海古籍出版社2010版,第203、207页。我赞同饶先生的观点,是因为在中国傩文化中,有大量的傩面具实物为其佐证。

目前中国各地保存的傩面具大都是清代和民国以来雕刻制作的,明代面具为数极少,明以前的傩面具笔者没有见过。从现存傩面具眼睛造型处理来看,有相当多的面具是双目眼球凸出脸外并且不镂空眼白和眼珠的。

《解说三星堆》中说:“无论是从时间还是区域来看,古老的三星堆青铜面具对四川盆地周边区域流行的面具文化遗俗都产生过重要而深远的影响。”*三星堆博物馆、三星堆研究院编:《解说三星堆》,成都:巴蜀书社,2014年版,第79页。我们以《中国巫傩面具艺术》*薛若邻主编:《中国巫傩面具艺术》,南昌:江西美术出版社,1996年版。选用的各民族和各省区的面具以及各地刊印的傩面具画页为例:先看四川省傩面具,有平武县白马藏人的众多曹盖,阿坝州藏族的十二相(龙、牛、虎、狗、熊、狮子、凤凰、羊、大鬼、小鬼、男鬼、女鬼),阿坝藏族羌族自治州马尔康县嘉戎藏戏的野人、老虎、老夫,酉阳县土家族、苗族“阳戏”的山大王、王灵官、大花脸,双河土家族的娄罗、小鬼、道人,苍溪县“庆坛戏”的雷公、武财神、傩傩、二郎神,广元县“提阳戏”的姜子牙、将军、土地,南坪县“庆坛戏”的雷公、武财神、傩傩、二郎神、男鬼等等(图7)。

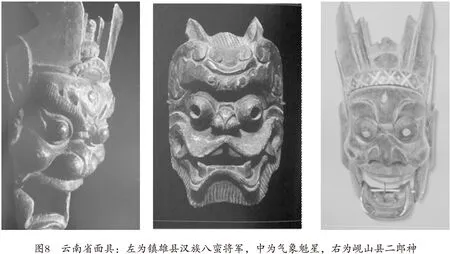

云南省石林县彝族的狮头,邱北县彝族的狮子、二郎神,镇雄县汉族“端公戏”的魁星、孙悟空、八蛮将军、蚩尤、灵官、郭三郎、二郎神、王灵官、统兵元帅、哑巴、苗老三、大徒弟、土地,砚山县“冲傩戏”的二郎神(图8),广西柳州市郊区“师公戏”的金甲李令公、土地等等。

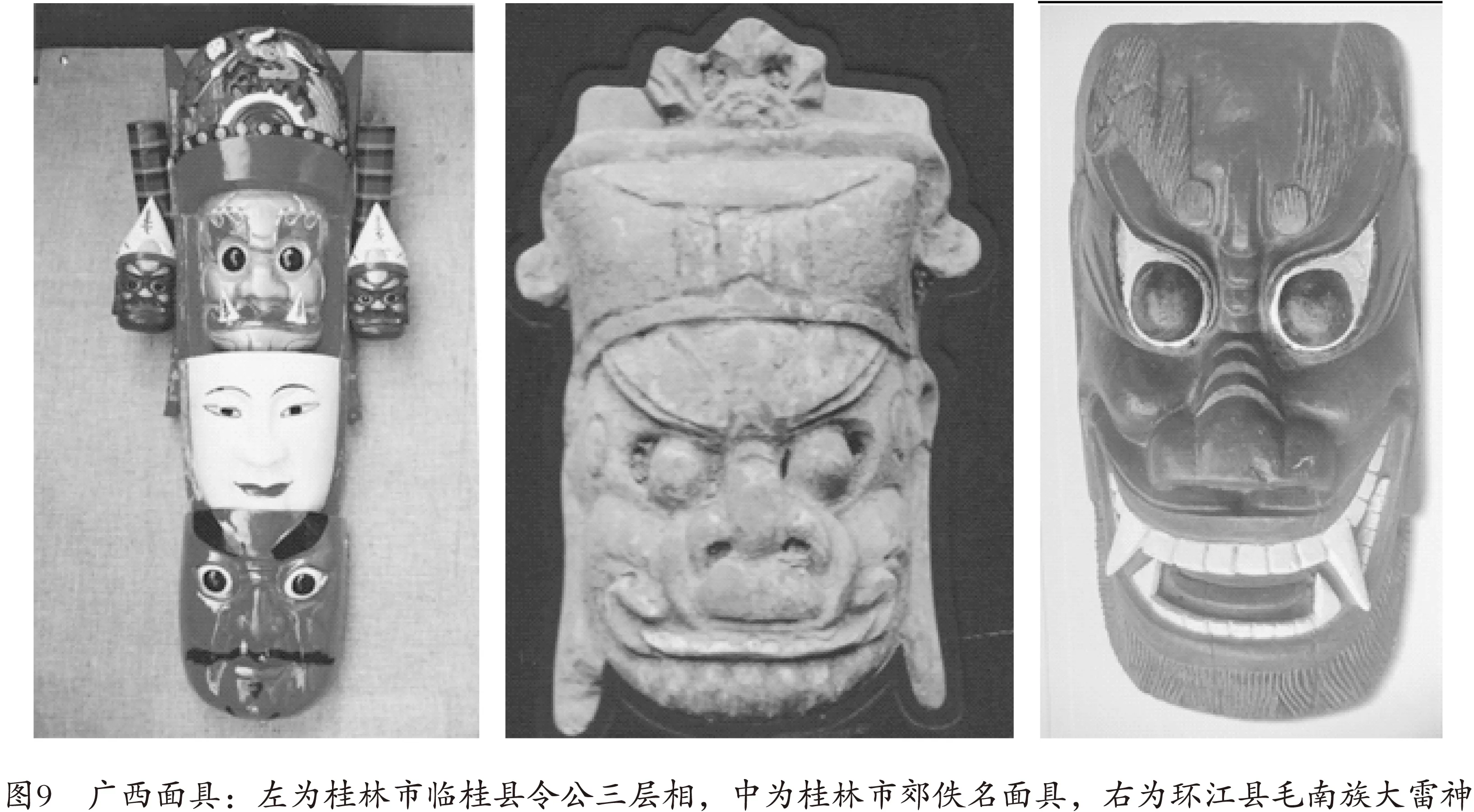

广西河池市壮族“师公戏”的雷王、家仙,贵港市三楼九朝六国帝母婆王、甘六、冯九五、社王、冯四、雷王,金秀瑶族“师公戏”的雷神、海龙王,罗城仫佬族的雷神,广西环江县毛南族“傩戏”的皇帝、大雷神,临桂县汉族的令公三层相、猴子、山魈、武婆面具,以及网上未标名地点的众多面具。(图9)

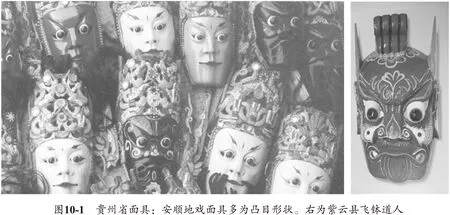

贵州是我国目前保留傩面具最多的省份,《贵州傩面具艺术》*贵州省艺术研究室、上海人民美术出版社编:《贵州面具艺术》,上海:上海人民美术出版社,1989年版。例子很多,黔南、黔北、黔东、黔西和黔西北(未标明具体县市)主要有汉族和仡佬族、土族、侗族的“傩堂戏”“傩愿戏”“愿脚傩”“坛愿戏”面具,有开山、开路、川主(二郎)、灵官、判官、关羽、关爷、周仓、蔡阳、猴王、龙王、龙三、金角、范杞良、秦僮、顽童、土地、道士、和尚、甘生、柳三、杨泗、小僮、炳灵、姜师、老歪、秋姑婆、柳毅、李龙、唐氏太婆。黔中主要是汉族的安顺“地戏”,有主帅、老将、少将、番邦主帅、番邦老将、番邦少将、周文、文官、和尚、小僮、猴、马、龙、虎等。《中国巫傩面具艺术》中收入的还有贵州省荔波县布依族“傩戏”的勾簿判官、丫环,岑巩县仡佬族“傩愿戏”的圣官、汉朝将军、圣母、秦僮,德江县土家族“傩堂戏”的开路、开山、判官、小鬼、灵猴、周仓、大王、青苗土地、地盘、押兵、秦僮娘子,务川县仡佬族“傩愿戏”的灵官、五猖、龙王,道真县汉族“傩堂戏”的小鬼、秦童,绥阳县的李二郞、王灵官,紫云县汉族“傩愿戏”的开山大将、唐氏大婆、杨泗、老虎、包判、秦童等,镇宁县“地戏”的典章、徐晃,安顺平坝“地戏”的孔宣、张金定,紫云县的董卓、飞钵道人,湖坝坡的薛丁山,蔡官屯的小鬼、詹家屯的哈迷蚩等。以及《中国艺术》*沈鹏主编:《中国艺术》总第3期,人民美术出版社。刊登的贵州沿河县的开山、判官、诀公老四、勤童,道真县的山大王、土地、秦童,思南县的开山、龙公等。(图10-1、图10-2)

湖南省遗存傩戏傩舞甚多,其面具有花垣县苗族“花庆堂”的开山大将,沪溪县“傩坛戏”的土地,古丈县的傩公,湘西土家族、苗族的保靖县童儿,邵阳市城步苗族的开山神,新晃侗族“咚咚推”的小鬼,武岗县汉族“傩堂戏”的判官、小鬼、先锋、监牲八郎、送子土地,新宁县瑶族“跳鼓坛”的獐心蛮王、南路赤五猖,汉族“还傩愿”的韩信,沪溪县汉族“傩堂戏”的牛神、马神、小鬼、山魈、山神、五猖、火神,新宁县汉族“傩堂戏”的判官、郞君等等。(图11)

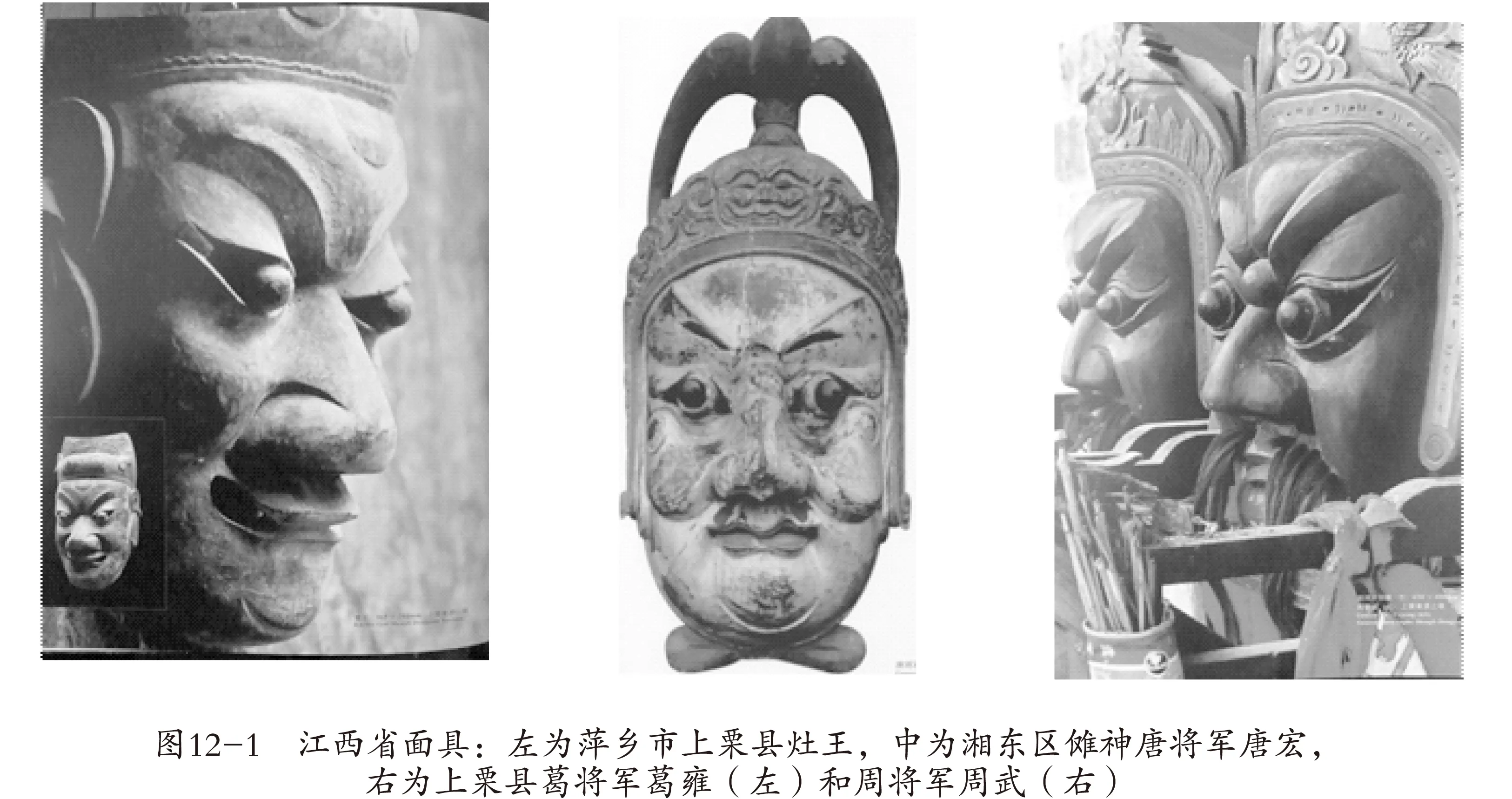

江西是中国傩文化的重要分布区,以赣西萍乡市汉族傩面具保存最好,最为典型。翻开《中国·萍乡傩》画册*萍乡市文联编:《中国·萍乡傩》,北京:中国文联出版社,2003年版。,除将军庙(傩神庙)主神唐宏、葛雍、周武三将军外,十二神兽、女娲、娥皇、司雨神、雷神、雷震子、哪吒太子、龙王、开山、钟馗、小鬼、灵官、食鬼神、二郎神、护法神将、马元帅、土地、灶王、功曹、财神、阎王、崔子玉、包公、统兵元帅(一说日头神)、韩信、歪嘴将军、关公、颜良、秦叔宝、尉迟恭、先锋、刘猛、杨武、和尚等,几乎都是双目特别凸出,只有少数面具(主要是女性面具)两眼如常人模样,而且多是不镂空眼珠眼白的。(图12-1、图12-2)

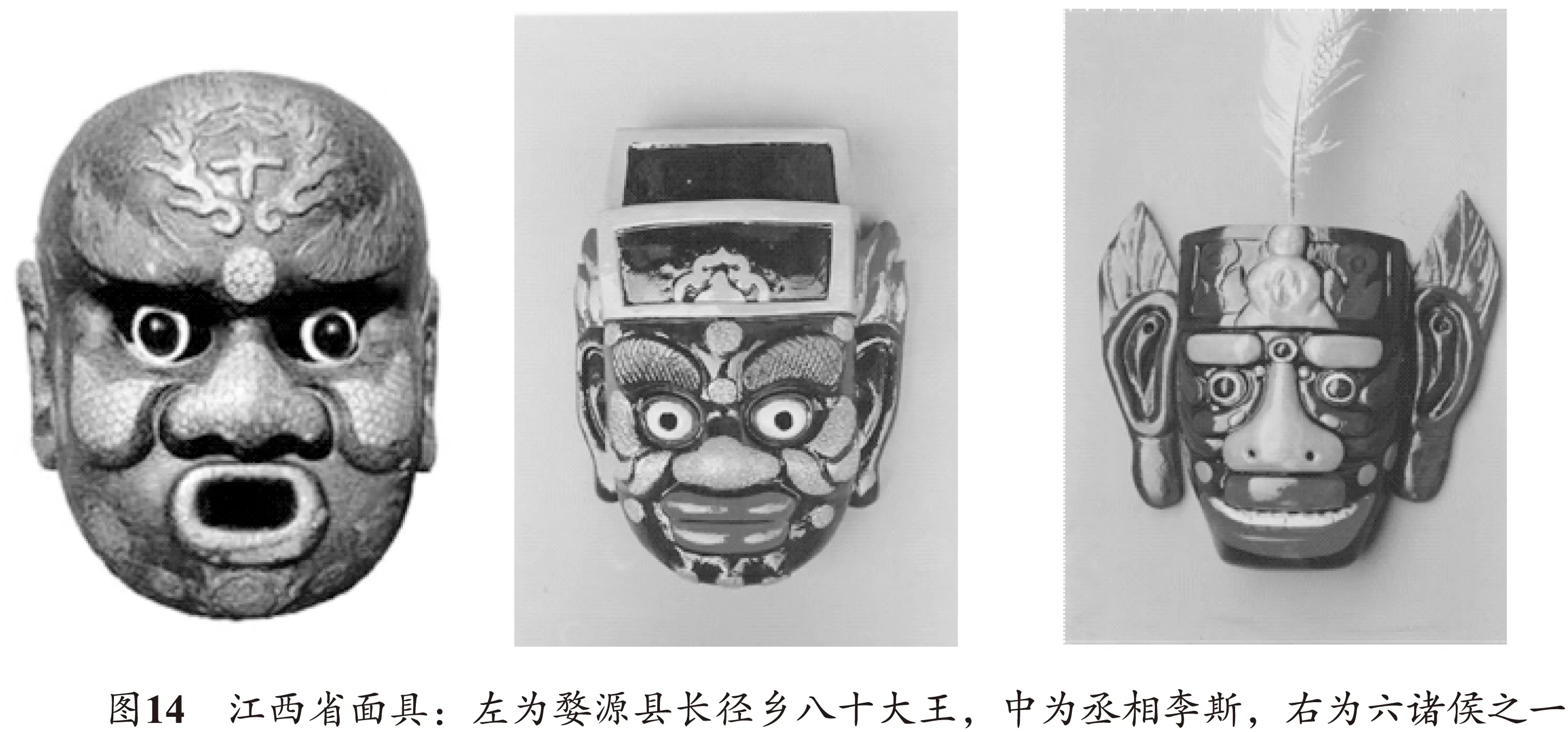

赣西万载县“跳魈”傩庙有主神欧阳晃金甲大将军及其8个化身和开山、四天将、上关、下关、杨帅、关索、走地、点兵、判官等(图13),赣东北婺源县“鬼舞”的八十大王、盘古、日神、月神、钟馗、判官、扶苏太子、李斯、蒙恬、夜叉、六诸侯等也是双目凸出的。(图14)

另外还有甘肃庆阳社火的盘古、公鸡精、兔头、鱼精、葫芦娃,台湾迎神赛会的达摩祖师、土地公等。《中国傩文化》介绍的青海“跳欠”章颂九头面具,广西柳州“师公舞”的五雷神的雷首与马郁林、郭寅景、方仲高、邓拱震、田元宗等,广东雷州傩戏“走成伥”的雷首与五雷神:马郁林、郭寅景、方仲高、邓拱震、田宗元等。*参阅王兆乾、吕光群编著:《中国傩文化》,汕头:汕头大学出版社,2007年版。

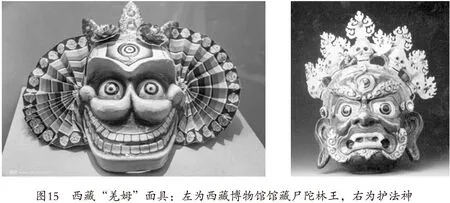

西藏“羌姆”许多神灵面具也是凸目居多,如《中国巫傩面具艺术》介绍的班登拉姆、金刚神、金具巴、东啊、唐金·曲杰、兽头龙头、巫师以及网上的尸陀林王和许多护法神等(图15),还有列入傩面具范畴的各种各样的吞口。(图16)

还有另一类傩面具,眼睛虽然有的圆鼓突出,但都将眼球或眼珠镂空,与上述面具的眼睛处理方法完全不同。

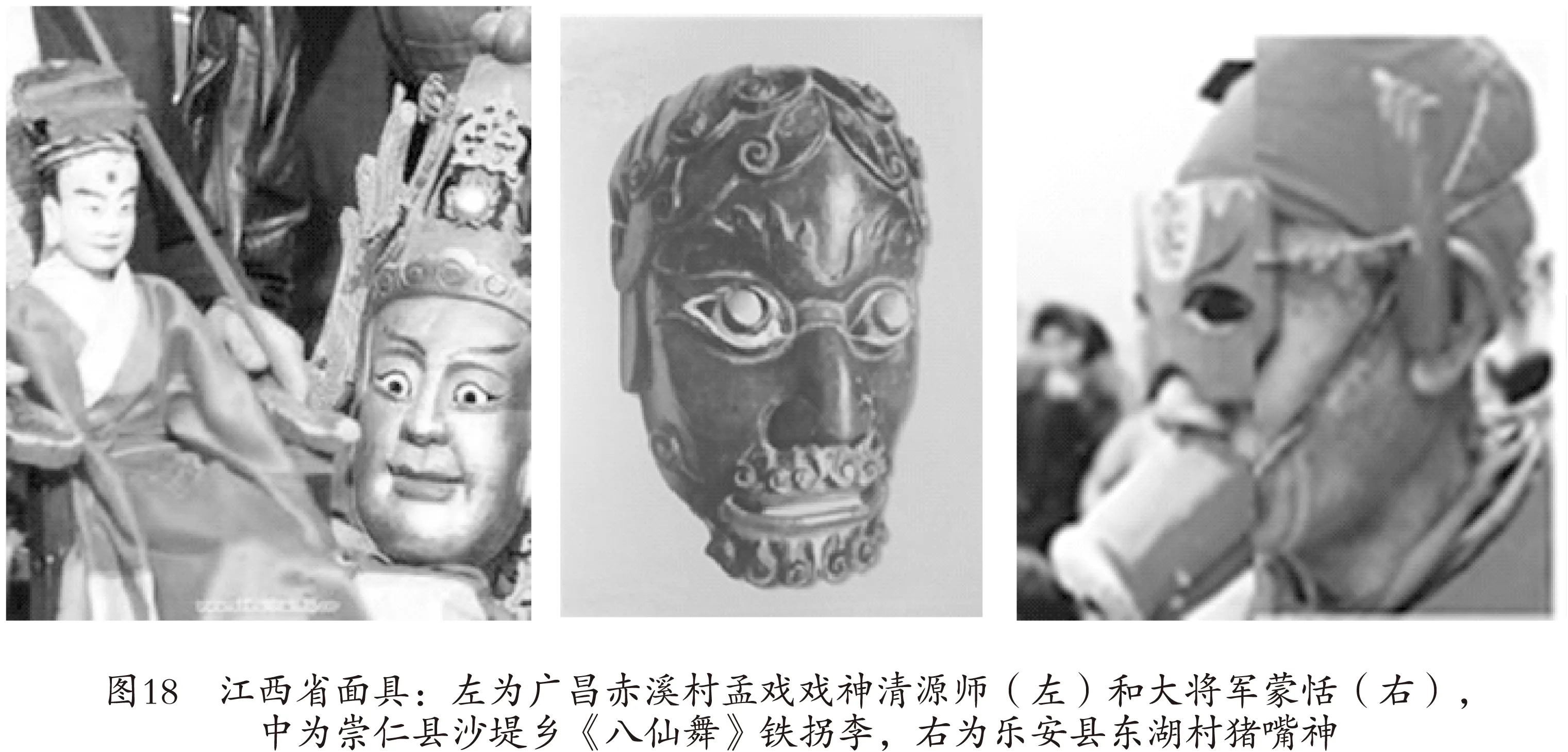

以列入首批国家非物质文化遗产名录的江西南丰“跳傩”为例,笔者做过多次调查,发现其现存傩面具有125种3000多个,我和他人拍摄的所有面具的眼球或眼珠都是镂空的,如开山、祇头、纸钱、雷公、傩公、傩婆、钟馗、小鬼、魁星、财神、哪吒、张天师、雷震子、金刚、关公、周仓、福星、禄星、寿星以及举行驱疫仪式的搜除大仙、鹰哥元帅、田螺大王等等(图17-1、图17-2)。列入国家级文化遗产名录的乐安县傩舞、广昌孟戏和省级名录的万载、宜黄、崇仁、宁都等地傩舞面具也是如此雕刻眼睛的。(图18)

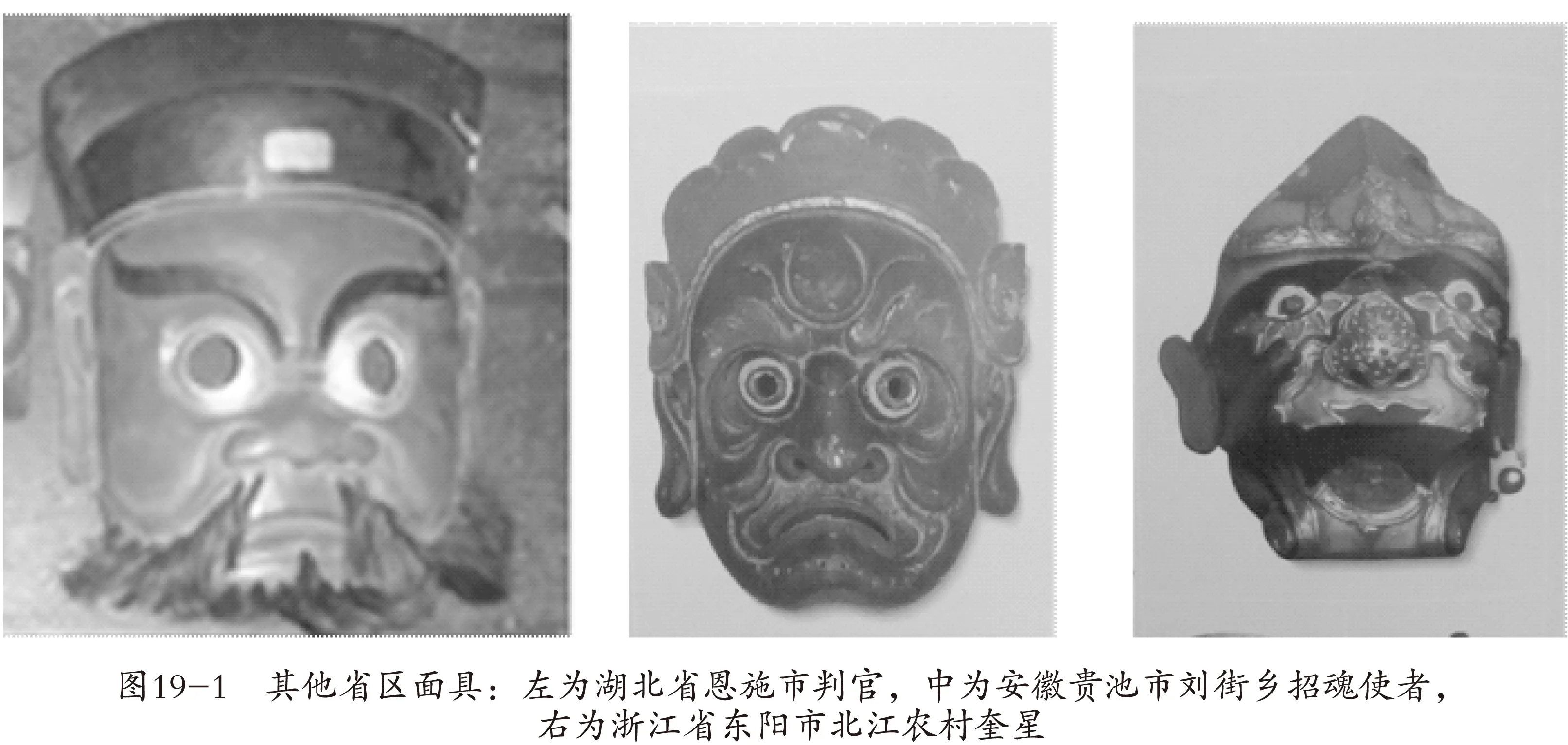

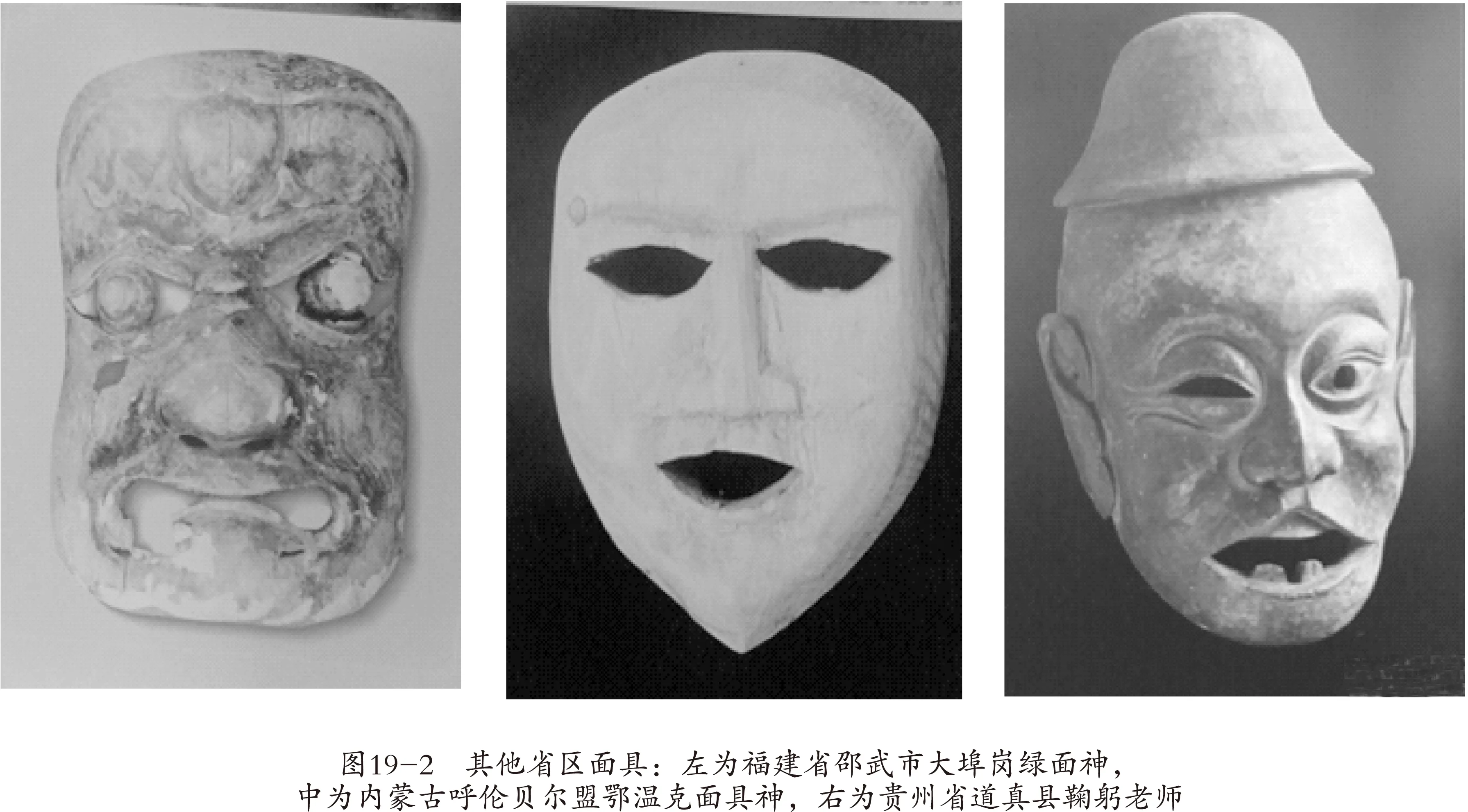

从其他各省区看,《中国巫傩面具艺术》和《中国傩文化》介绍的贵州省威灵彝族、回族、苗族自治县的“撮泰吉”阿布摩、阿达姆、麻洪摩,道真县傩戏的鞠躬老师;云南省楚雄彝族自治州双柏县“火把节”的女哑巴(地母),荔波县布依族傩戏的仙锋小姐,广西融水苗族自治县“芒蒿节”公芒蒿和马山县的邓元帅、妖精、歪嘴,澄江县汉族“关索戏”的孔明、赵云、马超、花关索、鲍三妈妈娘、张邦、萧龙等,湖南湘西土家族傩戏的土地,宁乡县汉族“还傩愿”的普安古佛,内蒙古呼伦贝尔、鄂伦春、达斡尔族的面具神,吉林延边朝鲜族的佚名面具,安徽贵池市刘街乡姚村“傩戏”的二郎神、右丞相、四回、招魂使者、玉帝、武曲、土地、孟姜女、范杞梁、刘文龙、梅香,浙江东阳市北江“大头舞”的奎星、冯道,松阳县玉岩镇“夫人戏”的魁星、治国天王,福建省邵武市大埠岗乡“跳番僧”的开路神、弥勒佛、唐僧、黑脸、绿脸,河北武安“捉黄鬼”的寿星、伏魔大帝,山西襄汾“花庆鼓”白脸判官、红脸判官,青海蒙古族、藏族的“祭海”和“跳欠”中的汉巴、阁马那赫、龙神、虎神、熊神、牛神、财神,甘肃省永靖县汉族“跳会”的杀虎将、二郎神、刘备、关羽、张飞、吕布、貂婵、笑和尚,江苏南通“僮子戏”的唐僧师徒四人,安徽祁门县芦溪傩舞的魁星、合和、土地、将军、四秀脸等,也是镂空眼球或眼珠的*参阅王兆乾、吕光群编著:《中国傩文化》,汕头:汕头大学出版社,2007年版。,其中部分面具眼睛的处理方法是长期以来文化交流和互相影响的结果。(图19-1、图19-2)

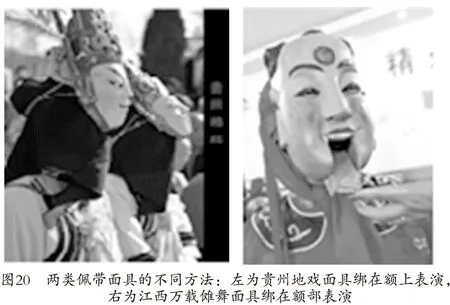

从上面陈述的面具看,其双目圆鼓凸出的傩面具眼睛只刻出凸目形状,不镂空眼珠和眼白,有的在眼珠上镶嵌黑珠做瞳孔,有的在眼球中间深挖小洞形成瞳孔,有的只挖点内外眼角,傩人套上面具后仍看不清外面情景,因此形成用布遮住(或包住)头脸,将面具顶在额头上的表演形式。而其他东部省区的傩面具多属另一类型,面具眼睛或全部镂空,或眼珠(瞳孔)镂空,戴上面具能看到外面的情景(图20)。此类面具可以从陕西固城县出土的商代青铜脸壳和江西新干县出土的商代青铜双面人头形神器,以及湖北随州曾侯乙墓出土的西周早期青铜面具找到他们的源头(图21)(本文不论述,另文介绍)。

三

关于三星堆的纵目形象,饶宗颐先生《纵目人传说与瞿方》说:“文献上纵目的记载多见于神话人物,好像烛龙、蓐收之辈,都是纵目(或称为直目)。如:烛龙,《山海经·大荒北经》云:‘西北海之外,赤水之北,有章尾山。有神人面蛇身而直目、正乘。以能烛九阴,是谓烛龙。’郭璞注:‘直目,目从(纵)也。’纬书引《万形经》言‘日为烛龙’。则烛龙乃日神,传说以为人类的祖先,以其状为直目炯炯,可以烛照九幽,故号曰烛龙。”饶先生引“蜀秦宓对广汉太守夏侯纂说:‘三皇乘祗车出谷口,今斜谷是也。’《御览》卷78引《春秋命历序》:‘人皇氏九头,驾六羽、乘云车,出谷口,分九州。’烛龙为日神,羲和为御,必乘云车,‘正乘’二字,郭景纯无注,可以人皇乘祗车说之。”*饶宗颐:《西南文化创世纪》,上海:上海世纪出版股份有限公司、上海古籍出版社,2010年版,第206-207页。

烛龙原型为日神,此说最古,也有道理。众所周知,古代驱鬼逐疫都在晚上进行。鬼疫(鬼即疫,全称鬼疫)本是原始先民“万物有灵”观念下产生的幻觉,白天因有阳光人们认为可以看清鬼疫,而晚上黑暗人们害怕鬼疫躲藏,所以需要借助光亮(太阳、火把)来驱鬼逐疫。《准南子·时则》高诱注:“傩,散宫室中区隅幽暗之处,击鼓大呼,以逐不祥之气,如今驱疫逐除是也。”因此,宫廷驱傩时,为首者方相氏要戴“黄金四目”面具,借助金(铜)的光亮,以看清昏暗中各个角落里的鬼疫。

这“黄金四目”的亮光,专家与学者都认为是太阳和光明的象征物,如薛若邻先生在《中国巫傩面具艺术》总论中说:“‘黄金’既是铜金属的本色,可能也与太阳神崇拜有关”*薛若邻主编:《中国巫傩面具艺术》,南昌:江西美术出版社,1996年版,第28页。。萧兵先生《傩蜡之风》说:“方相‘黄金四目’最可能是象征‘太阳光眼’辉照四方”*萧兵:《傩蜡之风》,南京:江苏人民出版社,1992年版,第153页。。

中国傩面具上的太阳神崇拜,我们可以在三星堆出土文物中找到依据。

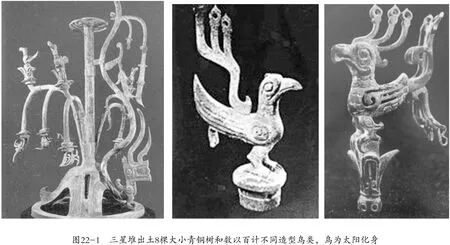

三星堆二号祭祀坑出土了8棵大小各异、造型相近的青铜树。最高大的一号神树高3.95厘米,树分3 层,每层有3根树枝,共有9只铜鸟立于铜花朵的果实上。这些神树,即《山海经》记载的扶桑树、若木和《准南子》记载的建木。扶桑上有10个太阳,被后羿射掉9个;建木是通天神树,有天梯可供众神上天下地;若木位于最西边,也有10个太阳可以普照大地。

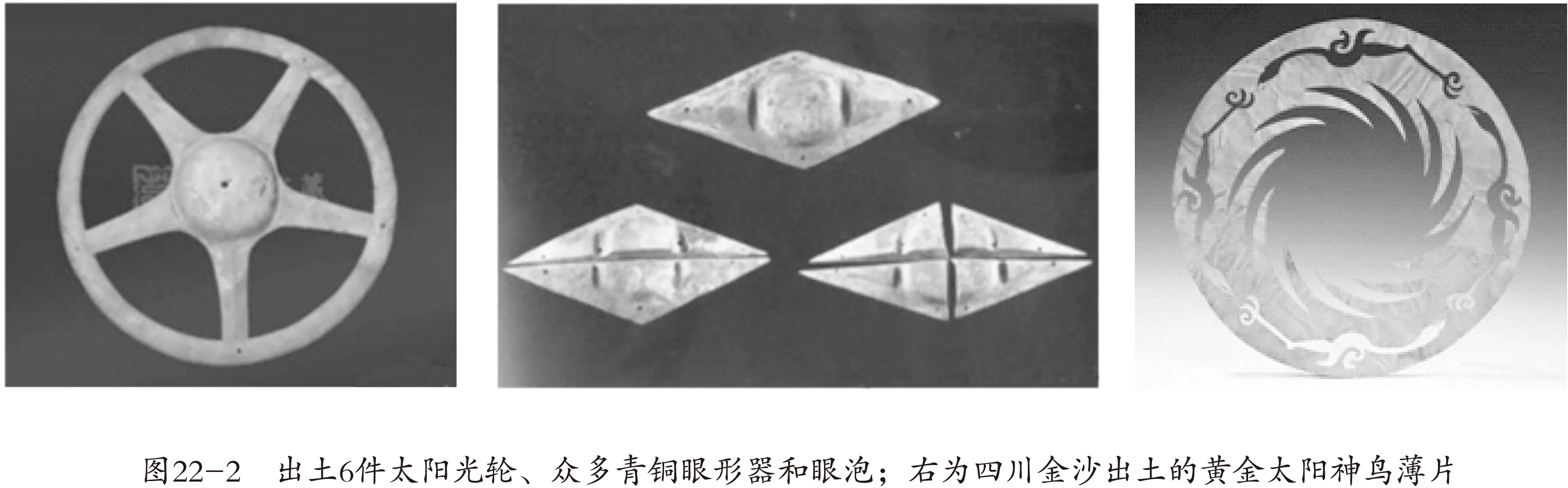

三星堆出土有6件青铜太阳轮。太阳轮中间突出的圆就是太阳,发出5道光芒,外面的圆圈则为日晕。《史记·天官》曰:“阳则日”。注云:“日,阳也。”四川酉阳、秀山、武隆、涪陵、梓潼、射阳等地的傩戏就称“阳戏”,即关于祭祀、演绎太阳神的戏。

三星堆还出土了数以百计各类鸟的造型。鸟是太阳的化身,《淮南子·精神篇》中说“日中有踆乌”,《山海经》中有“金乌负日”的神话传说。这些都“反映出三星堆古蜀国是一个原始宗教意识占支配地位的社会,尚处在一个以太阳神为主神崇拜的泛灵时代。”*三星堆博物馆:《三星堆:古蜀王国的神秘面具》,北京:五洲传播出版社,2005年版,第98页。

中国傩面具的盔帽头饰,也可以在三星堆青铜和玉石人面像中找到源头。

二号祭祀坑出土的青铜大立人像,头戴莲花状的太阳纹冠,冠上又有回字纹和兽面的冠沿。另一件青铜兽首冠人像,头上戴的冠呈抽象而夸张的兽首状,兽口宽扁,口部两侧各饰一道太阳纹。冠两侧为兽眼,冠顶中部铸呈象鼻卷曲状的饰物,后部两侧铸向外伸展的兽耳耸立,显得极为奇异。在出土的玉石器中,有纵目人头顶立杏眼小神人像和两耳立双鸟的人头像,有头上中间立牛首两旁分立两只相对的凤鸟兽面具,有头上双鸟托举太阳轮神器的面具,有耳朵作凤鸟的侧面人像等等。(图22-1,图22-2)

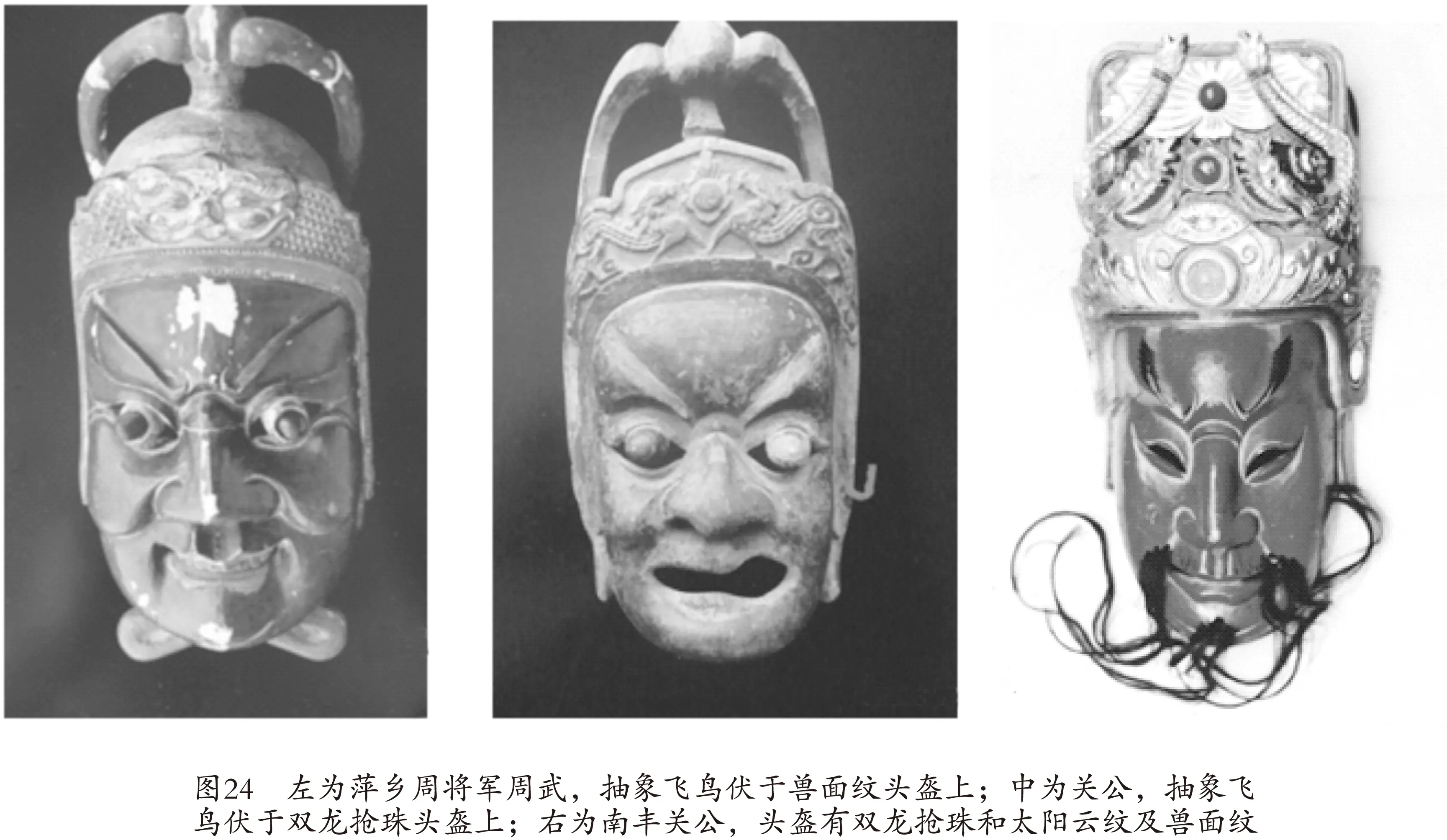

从现存各地的傩面具中,可以发现许多类似上述三星堆青铜和玉石人面像的兽首冠、高冠和太阳纹、凤鸟纹、回字纹等装饰物。如江西萍乡市上栗县傩神庙中的唐、葛、周三将军盔帽上的太阳纹和象征太阳神的葵花纹、龙凤纹、鸟羽纹、兽面纹(图23),以及头顶抽象的鸟类展翅造型。万载县的四大天将和萍乡市的三位护法神将面具头顶都有人物坐像。(图24)

虽然三星堆青铜雕像群与中原夏商青铜有着完全不同的风格,但三星堆出土的尊、罍、瓿、盘、器盖等青铜礼器,和璋、璧、瑗、琮,环、戈、刀等大量的玉石礼器,其中有不少器形与中原地区夏商出土的相一致。通过考古实物对比,许多学者都同意上述结论,认为:“古蜀国不仅仿效制造夏商王朝时期的青铜礼器,而且还将中原王朝的玉礼器融入自己的祭礼中。”3000多年前的古蜀国先民为了与大山之外的世界交流,克服艰难险阻开辟了蜀道。“考古实物路标显示,蜀道主要有两条与夏商王朝相通,一条是北上汉中沿汉水及其支流与中原王朝南下的大道相会,东至淮上,北达中原。另一条出蘷门抵江汉,同那里的受中原王朝影响的方国往来。还可从文献中寻绎出古人踏出这两条道路的足迹,更得到甲骨文的印证。正是通过这两条道路,汲取黄河中游和长江中游的文明硕果,才创造出既有浓郁地方特征又有同时代夏商文明色彩的蜀文化。这就是蜀文明同夏商文明关系史上有待重新谱写的光辉一页。”*张永山:《蜀与夏商的交往》,载三星堆博物馆、中国殷商文化学会:《殷商文明暨纪念三星堆发现七十周年国际学术研讨会论文集》,北京:社会科学文献出版社,2003年版,第135页。

四

广汉三星堆青铜人像的出土和将日神烛龙作为傩祭祀对象观点的提出,为我们的傩文化研究拓展了空间、开阔了思路。饶宗颐先生《殷上甲微作禓(儺)考》曰:“索室驱鬼之傩,其礼创自上甲微,殷人行之,后世实沿其制。”*饶宗颐:《西南文化创世纪》,上海:上海世纪出版股份有限公司、上海古籍出版社,2010年版,第154页。殷商有傩,已为大家熟知。商朝(约公元前16-11世纪)是中国历史上继夏朝之后的一个王朝,也是宗教意识极为浓厚的时代。其时文化科技发展到一定水平,能够制作精巧的青铜器。那瑰丽而浑厚的饕餮纹、虁龙虁凤纹、蝉纹、云雷纹、蟠龙纹和大量的殷墟甲骨文,透露出了殷商“尊神文化”的重要内容。对于上甲微创制的“索室驱鬼之傩”,人们好奇的是其傩礼中的面具是什么样子呢?是摹仿日神烛龙吗?没有文字记载,更没有实物出土,只有甲骨文可以参阅,郭沫若《卜辞通纂》第498片方相卜辞中那个大眼大耳、方脸无角(图25-2中“殷墟甲骨文戴面具的字”形)的面具字形与三星堆那个纵目、大耳、方脸、无角的青铜面具何其相似啊!两只眼睛不也是“直目炯炯”吗?当然,文献记载纵目的神话人物还有“蓐收”等。《楚辞·大招》云:“魂乎无西,西方流沙,漭洋洋只;豕首纵目,被发鬤只;长爪踞牙,俟笑狂只。”王逸注:“此盖蓐收神之状也。”《山海经·海外西经》:“西方蓐收,左耳有蛇,乘两龙。”郭璞注:“亦金神也,人面、虎爪、白尾,执钺。”金:铜。蓐收为铜神,象征上古人民创制了铜器,后来又传为刑神、秋神、西方之神*刘城淮:《中国上古神话》,上海:上海文艺出版社,1988年版,第319—323页。。这个挂蛇、乘龙、执钺的铜神“蓐收”也是适合做傩祭的纵目神像的。

周灭殷商后,不会全部沿袭前朝的礼仪制度,宫廷傩礼必有变化,那么它的变化在哪些方面呢?《周礼·夏官》曰:“方相氏,掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室驱疫。”周礼中方相氏蒙熊皮,既与周人祖先“有熊氏”(“都有熊”)无关,也不会是前朝殷商宫廷傩礼方相氏的装扮。殷商尚白,西周尚赤,大傩在冬天举行,冬天尚黑,故周代方相氏“玄衣朱裳”,这也是其与商代傩礼不同的地方。那么周代方相面具相较殷代面具变化有多大?“黄金四目”有说是用黄金做的四只眼睛(类似三星堆铜眼形器吗?)装在熊皮的脸部,这只是一种假说,因为历史文献虽然这样记载,但至今仍没有出土文物为证。

方相氏“黄金四目”的研究者多在“四目”的眼睛数量(两目、四目)和排列方式(上下、内外)的猜测上打转,好象没有人探讨过眼睛形状——是纵目(凸目)还是平目(与常人一样眼睛)。如果以三星堆纵目大耳青铜像推论,“黄金四目”的青铜眼睛很可能是纵目(凸目)形的,所以高诱注《淮南子·精神训》:“其页,头也。方相氏黄金四目,衣頳,希世之其页貌,非生人也。但其像耳目‘其页’丑,言‘奇丑’也。”这里高诱说的“魌头”黄金四目涵义也可能是“黄帝四面”(黄帝也是太阳神),意即饶先生所说的“摹仿日神烛龙”光明四射的纵目,“烛照九阴”“使众鬼惊恐无所遁形”。汉代高诱这条注释非常重要,他传达了一个重要信息,就是汉代可能还流传“纵目大耳”的傩面具,因眼睛和耳朵与平常人的面貌不同(“非生人”),而使人感到“奇丑”(奇异而丑陋)。这样看来,传说中“嫫母护丧”的“嫫母”本人并非“极丑”(奇丑)。宋代张君房集辑的《云笈七签》引唐代《轩辕本纪》曰:“帝周游间,元妃嫘祖死于道,帝祭之祖神,令次妃嫫母监护于道,因以嫫母为方相氏”。魌头,《说文》释为“丑也”。“今魌头是其遗像”。嫫母因戴上“魌头”(纵目大耳面具)装扮方相氏护丧,后人误认她为“极丑女”(见唐无名氏《雕玉集·丑人篇》)。

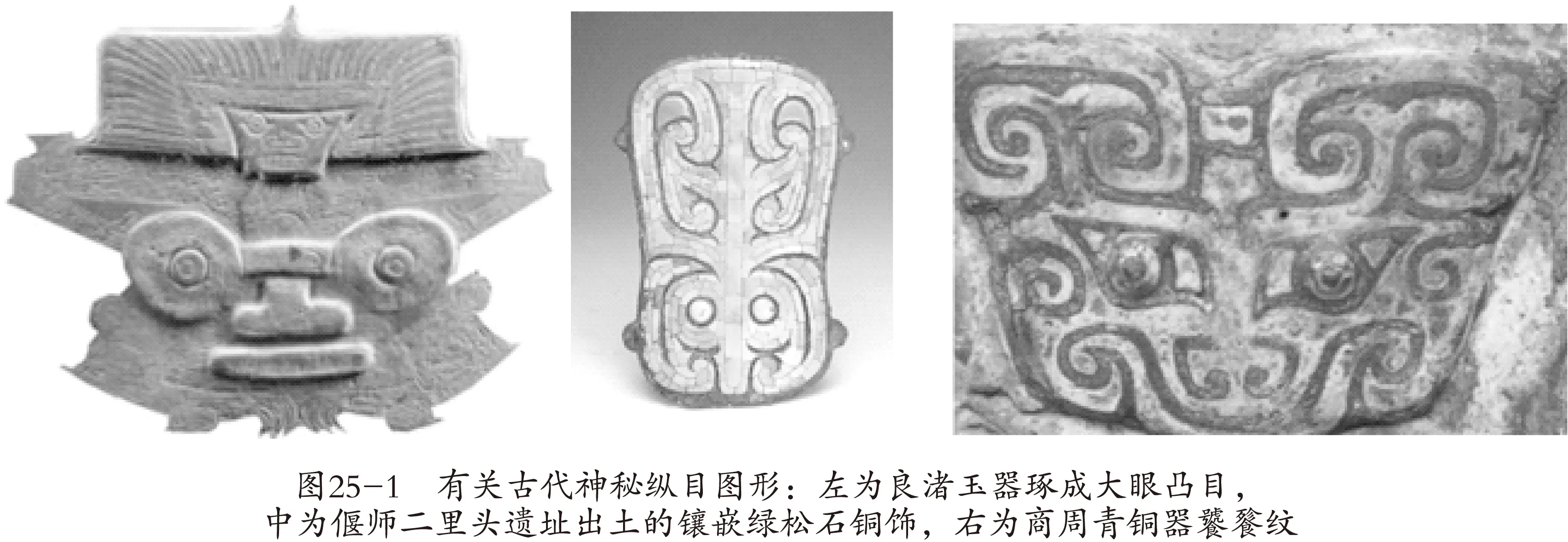

上面我们探索的只是宫廷傩礼中的青铜面具或“黄金四目”面具。商周以来的“乡人禓”和“乡人傩”,不会用也不可能用青铜和黄金制作面具,那么用其他材料(如木、竹、石)制作的面具眼睛是纵目形的吗?我们没有发现文字记载,只能从良渚玉器琢成的大眼凸目、偃师二里头遗址出土的夏代绿松石铜饰和商周青铜礼器饕餮纹的凸目或眼珠、战国曾侯乙墓棺木上羽人惰圆形的双眼、汉代墓室画像砖石中眼睛又圆又大的神兽图像作不准确的推测。(图25-1)

唐宋后,中国的傩已经被世俗化,文献资料虽然越来越多,可参阅的面具图形和文字资料却几乎没有。唐李倬《秦中岁时记》记载:“岁除日进傩,皆作鬼神状;内二老儿,其名作傩公傩母。”从文字记载来看,鬼神状的傩公傩母并非现在所看到的和蔼可亲形象,很可能也有着眼睛凸出的奇怪造型。作为汉字文化圈中的日本,其留存的唐代兰陵王面具和其他许多面具多是双目凸出并涂以金色,象征光明。韩国面具则多镂空眼珠者。(图26)

宋代陆游《老学庵笔记》记载宫廷大傩下桂府进的“一副”800枚面具,只说“老少妍陋,无一相似”,没有人记载过、也没有人研究过这些大傩面具眼睛是怎样的形状,是凸目形或是平目形或兼而有之?面具是顶(绑)在额头上还是套在脸面上?我们只能从现存傩面具眼目处理方法和现存傩舞(含地戏)的表演形式作些推论。

我们将大量的凸目傩面具和三星堆出土的纵目人像比对,有理由相信:商周时期的傩,无论是宫廷傩或民间傩,凸目(纵目)形象应是其傩面具一种主要类型和重要特征;而太阳神崇拜则是中国傩面具凸目造型的文化内涵,也是中国傩文化的重要文化内涵之一。

三星堆文化遗址被称为20世纪人类最伟大的考古发现之一,它昭示了长江流域与黄河流域一样,同属中华文明的母体,被誉为“长江文明之源”。中国现存傩面具传承的凸目文化符号和太阳神崇拜的文化内涵,是长江流域文化与黄河文化流域共同孕育的结果,中国傩文化是华夏民族文明的重要文化遗产。