北朝佛教刻经隶书的分期与类型分析

2018-07-10段为民

段为民

北朝佛教刻经规模空前,其书法特点也非常突出,尤其是刻经隶书,无论在隶书的推陈出新上,还是在书法艺术的审美意义上,都取得了很大成就,在中国书法史上是一种特殊而重要的文化现象。

根据现有资料来看,北朝佛教刻经隶书的分布有以下特点:时间上,集中于北齐时期,另有稍早的东魏及稍后的北周等;空间上,以山东、河北地区为多,另有河南、山西等地;形式上,主要有摩崖刻经、石窟壁经、刻经碑三种形式。

一、北朝佛教刻经隶书的分期

北朝佛教刻经起源于十六国时期的北凉石塔,这种石塔由基座、塔身、覆钵、相轮、宝盖五部分构成,其中塔座上刻发愿文,塔身上刻经文,内容主要是《增一阿含经》《佛说十二因缘经》。这些石刻主要是隶书,并且多是掺杂楷法的隶书,施安昌称之为“北凉体”,主要特征:“字形方扁,在隶楷之间。上窄下宽,往往有一横或者撇、捺一笔甚长。竖笔往往向外拓展,加强了开张的体势,富于跳跃感。特别是横笔,起笔出锋下顿,收笔有雁尾,中间是下曲或上曲的波势,成两头上翘形式。碑版上尤为突出,可谓犀利如刀,强劲如弓。点画峻厚,章法茂密,形成峻拔、犷悍的独特风格。”[1]

到了北朝时期,刻经重心逐渐东移,转至黄河中下游地区。从书法角度看,作为刻经主要书体的隶书,经历了三个阶段。

第一阶段是东魏时期。这一时期的刻经隶书,主要有山东曲阜胜果寺的《金刚经》碑,刻于东魏天平四年(537年)。

北朝前期,隶书很少有发现,特别是北魏书坛,“隶书几乎一片空白”[2]。到了东西魏时期,隶书开始重新出现,此后一直到北齐北周未再间断,刻经隶书也基本如此。北魏时期,刻经本就不多,目前所知有五品,都是魏书。东西魏时期,共有六品,东魏四品,分别是东魏天平四年(537年)山东曲阜胜果寺的《金刚经》碑、东魏武定二年(544年)山东济南黄石崖的《大般涅槃经偈》和《法华经偈》以及没有确切纪年的是河南河内县的《金刚经》碑;西魏有二品,分别是西魏大统十三年(547年)河南禹县的《高王经》碑及无纪年的河南洛阳的《心经》。

根据现有资料可知,有一品是隶书,即山东曲阜胜果寺的《金刚经》碑。该碑出土于曲阜胜果寺遗址,现藏日本东京大学文学部。书风杂糅了魏书与隶书特色,所以,也有人断其为魏书。总体来看,隶书的成分更多一些。

第二阶段是北齐时期。北朝的隶书到北齐时期又兴盛起来,出现了大量的隶书作品,应用范围也非常广泛,包括碑刻、墓志、造像记等,但是,质量都不是很高,“如果说,魏晋隶书尚还保留着一定的汉隶笔风的话,东魏西魏以后的隶书,则彻底抛弃了这些内容,而仅以华媚的品格展现于世了”[2]。

图1 河北南响堂《华严经》

图2 中皇山《思益梵天所问经》

图3 石佛寺《大方广华严十恶品》

图4 安阳小南海刻经

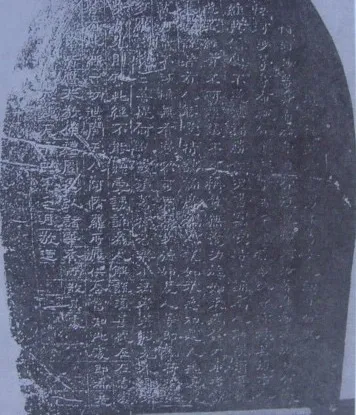

图5 曲阜胜果寺《金刚经》碑

图6《唐邕写经碑》

图7 邹城葛山刻经

这一时期的刻经书法也呈现出了这样的特点,即隶书占了大部分。不仅数量多,范围也广,无论是山东、河北还是河南,都有隶书刻经,尤其是山东、河北地区,隶书刻经更是占多数。

北齐初期的刻经隶书承魏晋余绪,如河南安阳县善应镇小南海鳖盖山刻经(560年),受时风影响,作品中也时常出现一些篆书写法,有些生硬造作;字形上看,多是一些小字作品。中后期的刻经隶书,一部分延续了魏晋隶书特点,如河北邯郸北响堂山的《维摩诘经》;另一部分刻经隶书则展现出了新的面貌,主要是山东、河北的摩崖刻经,如山东泰山的《金刚经》、洪顶山刻经、“大空王佛”题名等。这类隶书,由于特殊的载体——摩崖,所以字形较大;书法上,融合篆、隶、楷书于一体,个性特点突出。日本东京学艺大学相川政行先生曾评价其特点:“字形大小、点画的长短、肥瘦的变化等,有隶书的方正和篆书的严谨等多种书风,整体上以圆笔的书风参差的样式来展现出多种书体。毫无疑问,这是精通篆隶笔法的优秀书法家的杰作。”[3]

第三阶段是北周时期。这一时期的刻经,数量较少,实际上是北齐刻经的延续,主要在今山东邹城的铁山、岗山、葛山。这三座山的刻经,与邹城尖山北齐时期的刻经,被后人称为邹城四山摩崖。它们时间上相距不长,空间上相距不远,艺术风格非常相近,以大字居多。叶昌炽《语石》中曾记载:“邹峄之间尖山亦武平中刻。葛山、岗山、小铁山诸经,皆周大象中刻,世谓之四山摩崖。其字径尺,妥帖力排奡,巨刃摩天扬。曾见拓本,高于人者两束,非列长筵,两人翼而舒之,无从批阅。若装池,则只能仿推篷式,以两字为一页,庋藏斗室不能容。”[4]

综合来看,北朝佛教刻经隶书第一阶段的东魏时期,刻经数量较少,也没有明显的特征;第二阶段的北齐时期,数量巨大,形式多样,书法特点突出,既有小字,也有大字榜书;第三阶段的北周时期,刻经实际还是在原北齐境内,数量不多,以摩崖大字为主。

二、北朝佛教刻经隶书的类型与特点

北朝佛教刻经隶书可以分为两大类型,一类是比较典型地具有通常大家都认为的隶书的特点,如横、撇、捺、折、钩等笔画都符合典型隶书的典型笔画特征;另一类是北朝特有尤其是北朝佛教刻经特有,这类隶书,以隶书为体,结体上开张洞达,笔法上取篆籀之圆浑融于隶法之中,参以魏书笔意,代表了北朝刻经隶书的最高水平。

我们先分析第一种类型,即具有典型隶书特征的刻经隶书。总体来看,这类隶书的笔法都符合隶书的笔法特征,比如横、撇的收笔处作雁尾状,撇的收笔重按回锋,竖钩要么写作向左的弧状,要么以竖代替,等等。细细看来,我们还可以把它分为四类。

第一类,主要有河北南响堂《华严经》(图1)[5]、河南香泉寺《华严经》等,书写工整,体态端正,规范安详,笔画纤巧从容,流露着一种清秀之气,笔画、结体都较少变化。长横多逆锋圆起,中间提笔,然后按下以波挑出锋收笔;撇画多数在末端重按回锋收住;转折处用笔圆转。总体风格和东魏时的《元延明妃冯氏墓志》等相仿。

第二类,主要有河北北响堂《维摩诘经》、《摩诃般若经(十二部经名)》,中皇山《思益梵天所问经》(图2)、南响堂《观世音经•普门品》等。这类作品结构平正,横画起笔锐利,且多由左上往右下切入,收笔处稍按即出;单人旁的短撇一般作折角状;撇画收笔处或直接提笔出锋,或重按回锋。

第三类,主要有山东巨野石佛寺《大方广华严十恶品》(图3)[6]163、兖州金口坝“当是知诸”残经等。其特点是横画起笔多以圆势,收笔处波挑不是太重,笔锋向上;撇笔末尾处多重按之后出锋;捺笔几乎都刻意加重;有些字如“白”的中间一横、“口”的上部、“皆”下部的中间一横等,都变态而出。

第四类,有河南安阳小南海北齐乾明元年刻经(图4)[7]、《华严经偈赞》等,体势以纵长为主,波挑分明。横折弯钩、竖弯钩等笔画都非常圆滑,收笔处尖锋出锋而收;捺脚、戈钩和波挑横的收笔角度差不多,大约45度。

总体来看,这种类型的隶书主要是承继魏晋隶书遗风。北魏诸朝,都十分重视东汉《熹平石经》、曹魏《正始石经》,把它们奉为经典、正宗,作为通行全国的统一标准。这两部石经,对魏晋南北朝的影响尤其是北方的隶书影响特别大。北魏时期,石经在洛阳。东魏都邺城,石经也迁至邺城。北齐时期,更是奉汉魏石经为圭臬。《北齐书》卷四记载:“(天保元年,550年)八月,诏郡国修立黉序,广延髦俊,敦述儒风。其国子学生亦仰依旧铨补,服膺师说,研习礼经。往者文襄皇帝所运蔡邕石经五十二枚,即宜移置学馆,依次修立。”[8]53《北齐书》卷六记载:“(皇建元年,560年)八月,……又诏国子寺可备立官属,依旧置生,讲习经典,岁时考试。其文襄帝所运石经,宜即施列于学馆。”[8]83两道诏书,确立了汉魏石经的经典地位。当然,石经本是作为典籍的权威版本,但其书法影响也是显而易见的,北方许多书家都受其影响,如北魏的江式、北齐的张景仁等。北朝刻经中的河南安阳小南海北齐乾明元年刻经、《华严经偈赞》、河北北响堂《维摩诘经》、《摩诃般若经(十二部经名)》、中皇山《思益梵天所问经》、南响堂《观世音经•普门品》等,无论用笔还是结体,都源于汉魏石经,其中《正始石经》的影响更为明显。北齐时期,邺城地区刻经隶书较多,也应当跟石经运到邺城有直接关系。

第二种类型的刻经隶书,总体特征是以隶法为主,融以篆法,参以楷法,这是北朝中后期隶书的特色,而刻经隶书尤为明显,也尤为出色。我们把它分为三类。

第一类,主要有山东东平海檀寺《观世音经》题记、曲阜胜果寺《金刚经》碑[6]1154(图5)[6]155等,是魏书、隶书的融合。《金刚经》碑魏书和隶书杂糅,乍看似是魏书,细审很多横画、撇画又是隶书写法,结合得也算自然,整体感觉有些像北凉石塔的风格。

第二类,包括兖州金口坝《文殊般若经》碑(之一)残石、南响堂《文殊般若波罗蜜经》、北响堂《无量义经》、《唐邕写经碑》(图6)[5]等,这类作品也是隶楷杂糅。金口坝《文殊般若经》残石的结体是隶书架势,多数笔画如长横、捺等也是隶法,有些字如“相”“福”“非”则是楷书,隶楷结合得比较和谐,总体感觉秀丽典雅。南响堂《文殊般若波罗蜜经》、北响堂《无量义经》、《唐邕写经碑》从笔法到结体都十分相似,用笔隶楷相间,横画收笔处或写作雁尾,如“军”“其”等,或以楷法收,如“响”“唐”等;竖钩的钩或省略或向左平势尖出。笔画肥腴,结体也宽和,取横势,中间疏朗。

杨守敬曾说:“又如《西门豹祠堂》《唐邕写经》诸石刻,皆是一家眷属,若杨太真之肥不伤雅,皆北齐杰作。”[9]

第三类,包括泰峄山区的刻经大字、佛名题刻,河北地区的大字佛名题刻,如泰山经石峪的《金刚经》、邹城四山摩崖(图7)[10]、洪顶山的“大空王佛”名等。这类作品,从笔法上看,以圆为主,方圆兼施,用笔沉稳,骨力内含,凝练的线条更多地具有篆籀的神韵,起笔、行笔、收笔及转折之处提按都不太明显,既含蓄又不乏灵动,有些笔画如经石峪的“祇”的末笔,非常舒展,洪顶山“大空王佛”的“佛”字的末笔既稳健又洒脱,极像汉碑《石门颂》中“命”的末笔,洪顶山刻经中,大部分的走之旁都由左上向右下行笔,于凝重之中又见纵逸。

从结体上看,取平整、宽博之势,端庄平正,神气如一。笔画多是横平竖直,是明显的隶法。有些字如经石峪的“我”“阿”呈左低右高,似是吸取西晋写经隶书之法;“结体宽绰,正面取势;或疏或密,因字从宜”[11]。

包世臣说:“北魏书,《经石峪》大字、《云峰山五言》、《郑文公碑》、《刁惠公墓志》为一种,皆出《乙瑛》,有云鹤海鸥之态。”[12]他认为,经石峪《金刚经》和《郑文公碑》“为一种”,并且赞其有“云鹤海鸥之态”,应该都算中肯之言。

这类隶书从容、静穆、淳厚、宽博,“思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远”[13],充分体现了一种“中和”之美。《礼记•中庸》说:“喜怒哀乐之未发谓之‘中’,发而皆中节谓之‘和’。‘中’也者,天下之大本也;‘和’也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”[14]在儒家看来,“中和”是一个人道德修养的最高境界,人的道德修养如能达到“致中和”的境界,那么世界将会变得非常和谐。佛教文化传入中土,吸收了儒家文化这一思想,在佛陀的形象塑造、佛教绘画风格等方面,都有所体现。比如龙门奉先寺卢舍那佛像的庄静典雅、慈和亲切,令人仿佛感到了佛的无涯的襟怀,无尽的慈爱,无穷的睿智,无限的温暖。刻经隶书显然也在这方面做了探索,并且取得了成功,这类作品,无疑代表了北朝刻经书法甚至是北朝书法的最高成就。康有为评邹城四山摩崖时说:“《四山摩崖》通隶楷,备方圆,高浑简穆,为擘窠之极轨也。”[15]从形神两方面指出了刻经大字的特点,确是得三昧之言!