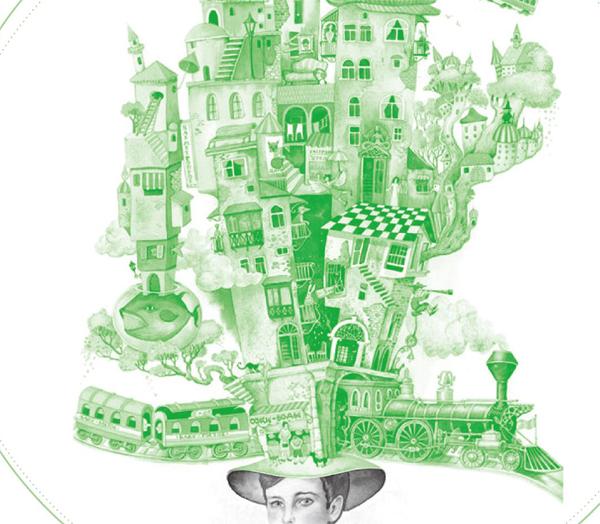

在平凡的生活中发现最美的诗意

2018-07-07胡小鹤

胡小鹤

在法国访学的一年里,在辛苦的学业之余,我忙里偷闲地养成个习惯:每个星期四的早上,去住处附近的一家小小的音像店,在那里虚度一上午的时光。

老板人很好,店里的CD都可以随便试听。我常挑封面好看的试听,还常跟老板聊天,听他介绍这个歌手的婚恋八卦或那个流派的历史和特点,最后挑出最喜欢的一张买回家。

每张CD只要50元到70元不等,却让我在法国的每一天都沉醉在如蓝色海岸的阳光一样美好的音符中。后来,我跟一个在北京有着高薪工作的朋友聊天时说起这段生活,他满脸向往地对我说:“感觉你的生活好纯净,真是羡慕!”

我苦笑着回答:“但是在法国的那段时间我真的很穷啊。”

他顿了顿,想了一下,戏谑又带点自嘲地说:“所以说,眼前的苟且和诗与远方,是不可兼得的!”

不知道什么时候开始,我们习惯将眼前的生活视为苟且。

生活在现代都市中,每天面对的是瞬息万变的信息碎片、眼花缭乱的商品和广告、纵横交错的街道、密密麻麻的陌生人群……我们享受着科技带来的一切好处,却发现越来越无法保持自身的个性。

我们睁大眼睛,却没有在看;竖起耳朵,却没有在听。我们建造起坚硬外壳,最终都变成了面目模糊的路人,焦灼、茫然、彼此雷同。在内心的潜意识中,我们想要摆脱这一切,憧憬着某个诗和远方。

对于我们来说,最美的地方永远是那个“无法到达的远方”,它可能是陶渊明笔下的“有良田、美池、桑竹”的桃花源,是《圣经》里智者乔纳所说的“流淌着酒与蜜”的“应许之地”,是麦兜心中的那个“椰林树影、水清沙白”的马尔代夫……

困囿于眼前的生活,同时向往着远方的美好,成了我们这一代人的心灵困境。

在法国的大学里,我认识一位很有名望的教授——博诺姆女士。

她学术成果颇丰,著作等身,看上去总是很优雅,人过了中年,脸上仍没有衰老的痕迹。每次出现,打扮得都讓人觉得得体,配饰不多,却极富细节之美,简单的修身套装衬托出自控良好的纤细身段。

在讲台上做了连续三个小时不间断的演讲,她始终保持着挺拔的站姿,言语和肢体语言间散发着一种温柔沁润的强大能量。

茶歇时,我问她:“您最感兴趣的研究课题是什么?”

她笑答:“比起那些学术知识,我更感兴趣的是研究生活。”

估计是看到了我错愕的表情,她说:“活着是世界上最罕见的事,大多数人只是存在,仅此而已。”

她对我笑笑:“这是王尔德的名言。”

我接着问:“‘活着和‘生活有什么不同呢?”

她说:“一个懂生活的人会追求三样东西—美、仪式感和心灵自由。”

那次的交谈让我明白了一件事,眼前的生活不一定都是“苟且”,有些深具智慧的人,可以将生活变得像诗一样美好。

西蒙娜·薇依曾经说过:“人们需要诗,就像需要面包。这里指的不是语言形式的诗,而是人们需要让诗成为日常生活的本质。”

来到法国之后,我明白了什么叫作“让诗成为日常生活的本质”—法国人对美和仪式感的追求,近乎到了不可思议的地步。

他们把“美”放在了比“实用性”更重要的位置。

再简陋的厕所,洗手池上都要摆一盆漂亮的小花,再平凡的窗台,都要装饰着有着复古花纹的栏杆……他们对漂亮但不实用的东西非常着迷。

法国人非常迷恋将美的东西复杂化,并在其中寻找充满诗意的仪式感。速溶咖啡在法国无人问津,他们宁愿花费时间和精力做一杯香浓的手磨咖啡,也不愿委屈自己的味蕾,向方便和实用的速溶咖啡妥协。法国人喜欢聚会,天气晴好的日子,塞纳河边坐满了人,大家沐浴在和风中,饮酒畅谈。寒冷的日子,咖啡馆人满为患,人们喜欢伴着慵懒柔软的香颂,享受那一点点的闲暇时光。

用美来抵抗现实生活的贫乏、荒谬和虚无,成了许多法国人的生活信条。

《小王子》中有这样一段:

如果你给一个大人说:“我看到一栋玫瑰色的砖砌成的漂亮房子,窗台上种着天竺葵,屋顶上有白鸽栖息。”他根本无法想象出这栋房子的样子。

当你说:“我看到一栋卖价十万法郎的房子。”这时他们会惊叹道:“多美丽的房子啊!”我们习惯将一切用价格来衡量,对那些“昂贵”的东西趋之若鹜、津津乐道,却忽略了一点:身边最庸常的生活里也可以发现美和诗意。

写出《美丽新世界》和《众妙之门》的作家赫胥黎,最懂得在生活中欣赏“万物静观皆自得”的美。

他在书中描写一个人去医院看望妻子,谈孩子的事,在他处理各种烦心事的时候,忽然之间,发现自己的那件斜纹夹克上,有着美得无法言喻的图样。

另一个人在听朋友无聊的辩论,感到非常厌倦的时候,他不自觉地看着自己抓在手中的一点点细沙,忽然体会到每颗细沙的精致之美。

我们迷失在大和远中,忘记了小和美。

福柯曾经说过:“活得像一件艺术品。”他主张:人应该主动改造自己的生活,让生活具有更优美的形式。每个人都是自己生活的美学工程师。

我注意到身边悄悄地出现了这么一群人:

他们不是依据经济实力或社会地位被区分出来,而是因为美好的生活方式和人生志趣被人群推崇。

他们性情温和,不怎么愤青,他们不把赚钱挂在嘴上,却暗自享受着很高的生活质量。

他们对一切新鲜事物保持着最大程度的好奇,同时也有人喜欢练习书法或画画,热爱阅读和旅行,尤其喜欢雷蒙德·卡佛或村上春树的小说。他们能谈论德拉克罗瓦和雷诺阿的画作,也对中国的道、日本的禅与印度的神秘主义颇感兴趣。

简而言之,他们推崇优质生活的理念、艺术气质和自由精神,既有物质上精致享受的需求,又有落拓不羁的浪漫风度。

如果你沉耽在追逐成功的压力与欲望中,陷入生活一系列重复而机械的运作里,唯一可仰赖的出口,是一颗充满自由与欢喜的心——如蔓草般肆意生长,如流莺般自由来去,灵魂不系于任何庞然重物,在平凡的生活中发现最美的诗意。