堑壕里的味道

2018-07-07邹涛周辉

邹涛 周辉

应急口粮

来到机枪、大炮和堑壕主宰的欧洲西线战场,士兵们的日常饮食当然不能像在美国本土那样轻松愉快,不过只要有稳固的堑壕防线依托,要让大家吃饱喝足还不算什么大问题。然而一旦士兵们在战斗中进入第一道堑壕前面的“无人区”,如何避免饿肚子就成为一个令人颇为头疼的难题,在这种弹坑、鹿砦、铁丝网密布地带,后面的厨子就完全指望不上了。研制应急口粮的初衷就是为了应付最为极端险恶的环境,满足欧洲战场上“无人区”的生存需要理所当然地成为研究必须关注的重点。

身处前线的士兵们必须携带各种各样的装备以满足生活和作战的需要。普通的步兵除了帐篷、毯子、斗篷、肥皂、牙刷、毛巾、剃须刀、换洗衣物、备用袜子等等个人用品外,仅是作战必不可少的武器装备就有一大堆:M1903斯普林菲尔德步枪、120发7.62mm步枪弹、刺刀、急救包、钢丝钳、工兵锹、饭盒、水壶、钢盔、防毒面具……如果是连里的军士或者自备手枪的话,身上还要多出来一把沉甸甸的柯尔特自动手枪和备用的28发枪弹。个人用品可以在背包里找地方安置,而这些保命防身的装备还是自己驮在身上更放心。

士兵们身上带了这么多的作战装备,留给应急口粮的必要空间就得尽量压缩,要在尽可能小的士兵包裹里塞上尽可能多的营养,食品专家们为此可是费了一番脑筋。完整的应急口粮包括3块牛肉饼,每块重85g;3块巧克力,每块重28g;21g精盐;1.8g黑胡椒。

牛肉饼里的牛肉在加工时先剔除所有的脂肪、肌腱和筋膜,然后再经过脱水烘干处理,这样能够最大限度地减轻质量。难能可贵的是,牛肉的原有风味在加工过程中并没有损失多少。为了改善士兵们进餐时的口感,食品专家们在当时并不完善的技术条件下尽了最大的努力。当然,牛肉饼里并非全是牛肉,里面还有三分之二的粗面粉。与平常的精制小麦面粉相比,这种专用的粗面粉制作工艺非常独特:首先要把小麦仁煮熟、烘干,然后再简单地磨成粗粉,完全放弃了通常去麸皮和精磨的流程。最后的成品不仅颗粒较大,里面的麸皮也基本上都被保留下来。可以说就是一种可以直接食用的全麦面粉,口感的确略嫌粗糙一些,不过能依靠最简单的工艺尽可能地保持小麦的色香味形和营养成分,这也算是口感与营养之间一种无奈的妥协。

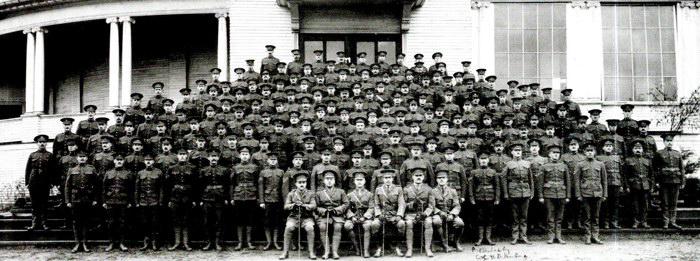

无数像照片中这样的青壮人员被欧洲西线的绞肉机吞噬.伤亡过多的协约国集团迫切希望得到美国的人力和物资支援

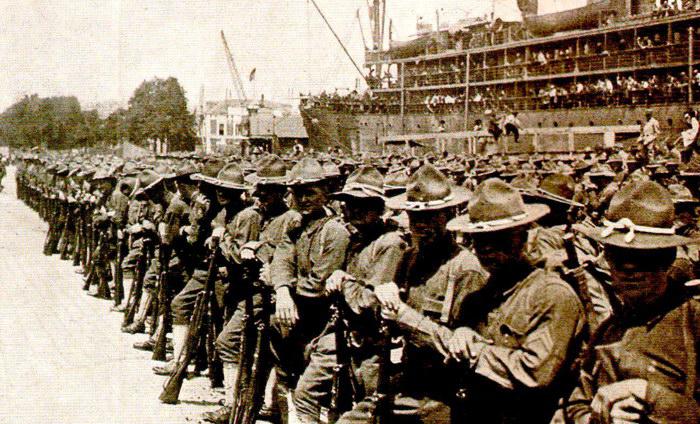

美國远征军在法国的圣纳泽尔港登陆,他们为欧洲战场带来了新的希望

在品种单调的应急口粮里,巧克力大概是最能让人打起精神的食物。任何巧克力都少不了上等可可粉和优质白糖,给美国远征军准备的巧克力也不例外,这两者在巧克力中的含量都不低于20%。

为了方便长期储存和运输,应急口粮通常都是装在密封结实的椭圆形马口铁罐头里,想打开包装吃进嘴里也不是那么容易,即便是拿上工具也要费一番力气才能打开。士兵们把打开应急口粮罐头的过程比作凿开中世纪骑士身上的盔甲,于是应急口粮就有了“盔甲口粮”或者“铁口粮”的名号。为了避免在战场上惹人注意,应急口粮的马口铁罐头经过伪装处理,看起来十分低调,不过上面的文字口气倒是非常严厉:“美国军队应急口粮,除非山穷水尽或者有军官的命令,否则不准打开。”这么重要的救命粮当然不能随随便便地放在背包或者挎包里,否则在转移阵地或者发起冲锋的时候很有可能意外遗失,士兵们一般会把应急口粮随身携带,通常都是装在自己军装的左上口袋里,这是衣服里收藏贵重物品的位置,必要时取用也相当顺手。

部队对于应急口粮的管理有着严格的规定,基本上只有在作战期间或者处境极度艰难的情况下才允许动用应急口粮,只要后方还能正常供应其他口粮,军官们是绝不允许士兵们打这些应急口粮的主意。野外条件下以教学训练为目的让大家熟悉应急口粮算是一个例外,当然,还必须按到军官们明确的命令才能这么干。应急口粮一旦出现“不慎丢失”或者故意打开的情况,上上下下都会有一些麻烦,如果无法证明确有必要的话,不只是相应的责任人必须老老实实地自掏腰包,甚至连负有领导责任的基层军官也得跟着受连累。所以连里的军官和军士平时都严防死守,生怕哪个冒失鬼一时好奇就把拿来应急的救命粮给吃了。

应急口粮虽然品种很单调,不过经过反复的野外试验,也找出了不少可供参考的食用方法。牛肉饼当然可以干吃,有条件弄到干净饮用水的话就能吃得更舒服一些:只要有1.7升水就可以把牛肉饼煮成牛肉麦片浓汤,味道也算是差强人意;如果只有568毫升水的话,那就只能煮成稠糊糊的牛肉麦片粥了。黏稠的牛肉麦片粥品相虽然不大好看,不过吃起来倒是多了一些花样,趁热吃味道自然是更加可口一些,冷着吃也算马马虎虎。如果胃实在是招架不住的话,甚至可以等彻底凝固之后切成薄片,然后在合适的时候找平底锅或者其他餐具用油煎着吃。

巧克力既是补充热量的糖果,也可以放进马口铁杯子里加上热水当作是一种提神的热饮。

密封口粮

一战欧洲战场上化学毒剂使用频繁,尤其是渗透力强、能够造成环境长期污染的芥子气也被投入战场,这种糜烂性毒剂的存在对于食品的包装提出了更为苛刻的要求。为了保护士兵们的口粮免遭化学毒剂的污染,从1917年10月开始,美军要求每月装运100000份密封口粮,供应期限为20个月。每份密封口粮可以满足25名士兵一天的需要,里面能容纳0.45kg重的肉罐头25个,内装227g硬饼干的马口铁盒50个,还有25份速溶咖啡、糖和盐。密封口粮的外包装采用防锈蚀性能较好的镀锌铁皮,也就是我们通常俗称的“白铁皮”,密封妥当之后能很好地保护里面容纳的食品。可以说这种密封口粮就是包装升级版的储备口粮,无需复杂的烹饪过程就能吃进嘴里。

密封口粮中的肉罐头基本上是牛肉当家,通常是成牛肉罐头、烤牛肉罐头、成牛肉土豆丁罐头,只有很少的情况下才会用鱼罐头代替。而硬饼干和速溶咖啡堪称是天造地设的绝配,无数精疲力竭的士兵依靠这两样法宝迅速打起了精神,一位来自德克萨斯州南部的墨西哥裔士兵萨恩斯曾经感激地称赞:“我们的热咖啡和硬饼干值得信赖,能够让饥肠辘辘、昏昏欲睡的士兵重新恢复旺盛的精力。”

厨师正存阳光的沐浴下为士兵们制作食品

最初密封口粮的包装箱里并没有烟草或者香烟,添加这些纯属偶然,多余出来的空间原本需要塞进去不少细刨花填满,以防长途运输的过程中磕磕碰碰造成意外损坏。某位官员在了解到这种情况之后觉得有必要把这些多余的空间利用起来,于是一些装有烟草的容器也被塞了进去,既合理利用了空间,对于士兵们来说也是一个意外的惊喜。

装有227g硬饼干的马口铁盒外形呈长方体,每个月的需求量都超过5000000个,因为形状和尺寸比较特殊,所以无法直接利用原有的制造罐头的机器设备,只能重新设计相关的生产设备。不过在美国强大的工业基础面前,类似的问题都迎刃而解。于是大批的硬饼干被源源不断地生产出来,用结实的马口铁盒密封妥当。接下来的工作就是准备足够的镀锌铁皮容器和板条箱,把大大小小的瓶瓶罐罐都装进去。这本来是一项需要较多人力从事的琐碎工作,不过设计巧妙的包装车间依然能够利用流水线作业来节省人力,提高工作效率。从车间的一头开始,通过传送带先把各种包装好的肉罐头、硬饼干、咖啡、糖、盐和开罐器装进镀锌铁皮箱密封好,接下来镀锌铁皮箱的外面还要涂上一层橄榄绿色的油漆,这样做既是为了伪装也能够进一步提高防腐蚀效果,最后一步才是用板条箱完成封装。用板条箱封好的密封口粮体积增大不少,不过这算不上什么大问题,因为人们发现带板条箱的密封口粮掉进海里之后不仅沉不下去,反而可充当临时救生筏,其浮力足够支撑两个成年人。既然有可能在危急关头救人一命,体积太大的问题也就没人计较了。

不可或缺的咖啡

咖啡代替酒

很久以前的人们就发现,要想安抚惊魂未定的士兵们,最好方式就是给他们来上一杯刺激点儿的饮料,没有其他任何东西能够像酒精那样带给士兵们如此轻松愉悦的感觉,哪怕是一打口舌如簧的神父都比不上一杯劣质朗姆酒的麻醉效果。在西线战场上也是如此,英国人离不开在军队传承多年的朗姆酒配给,而法国军队也从来不缺廉价的葡萄酒和高档的白兰地,薪俸微薄的士兵和挥金如土的军官们都能各取所需。

早期美国军队的口粮也曾经以英法这些欧洲老牌列强为参照标准,日常饮食当中同样少不了酒类配给:云杉啤酒或苹果酒从美国独立战争时期就是大兵们喜闻乐见的饮料,持续多年长盛不衰,后来劣质的朗姆酒、黑麦威士忌或白兰地也一度成为军队的配给。1832年,当时的美国总统安德鲁-杰克逊下令用咖啡和糖代替口粮中的酒类,从此咖啡开始正式进入军营,逐步改变了士兵们的生活习惯。1837年美国国会下令停止士兵们每天的威士忌供应,第二年,每100份口粮中咖啡的供应标准从1.8kg提高到2.7kg,与咖啡形影不离的糖也相应地从3.6kg增加到了5.4kg。到了南北战争时期,联邦军队的士兵每年差不多能拿到16.3kg咖啡。

于是,一代又一代的美国士兵逐渐习惯了咖啡这种相对于酒精更加温和的饮料,甚至将咖啡视为战争地狱中的拯救者。当大批的美国远征军相继在法国的圣纳泽尔港和布雷斯特港登陆之后,他们依然保持着喝热咖啡的传统。

美国远征军总司令潘兴将军可不打算直接就把这些毫无经验的新丁送进西线的绞肉机,他顶住了来自各方面的压力,坚持先训练后参战的原则,为这些在和平环境里享受惯了的美国大兵争取到几个月的训练时间。对于即将在战场上见识惨烈厮杀的士兵们来说,这段能够在营地里安安稳稳地煮咖啡的日子弥足珍贵。

正在运输面包的远征军士兵

就近烘烤咖啡豆

为了能向远离本土作战的美国远征军提供足够的优质咖啡,方方面面都竭尽所能,然而这依旧是一项艰巨的任务。对于一个手艺中规中矩的厨子来说,让连级这样大的单位都喝上合乎口味儿的咖啡并不是件容易的工作,品质优良的咖啡是关键所在。然而任何食物的天然品质都经不起时间的摧残,气味芳香、容易挥发的咖啡更是如此。

美国参战初期,从报价有竞争力的商家那里为远征军购买的咖啡是经过烘烤、研磨的制成品。咖啡采购完成之后的运输发放过程相当漫长,首先在纽约港耽搁的时间一般是30天左右,接下来装船运往法国,仅是海上颠簸和港口装卸也要耗费差不多30天的时间。而那些已经运到法国目的地的咖啡也不是立等可取,经常是在仓库里存放超过90天才下发到部队手里。此外,仓库还必须始终保持足够消耗30天的储备量。根据仓库物资的发放原则,最早入库的咖啡当然要优先配发,因此士兵们任何时候拿到手的咖啡都不会是什么新鲜货色,能拿到加工过后3个月左右的咖啡已经是烧高香了。然而大多数时候士兵们见到的都是至少6个月以前的陈货,碎成渣渣的情況比比皆是,煮好的成品不只是原有的风味儿丧失殆尽,提神醒脑的效果也大打折扣,倒是泥浆一样的色泽自始至终没受什么损失。于是,大家给这种毫无意义的劣等品起了一个非常贴切的名称——“泥浆咖啡”。

为了保证优质咖啡的供应,让部队得到真正保持原有风味和功效的新鲜咖啡,军需部门对此前一些不尽合理的工作流程进行大幅度的调整。惟一可行的办法就是减少中间环节,缩短供应时间,最完美的解决方案是把未经加工的绿咖啡豆直接运到士兵们需要的地方就近烘焙处理。这就必须在海内外建设厂房,用于安装烘烤咖啡的机器设备。一位原本在芝加哥做食品批发生意的少校军需官奥托-戈德斯坦也开始重操旧业,他首先在巴黎附近着手建了1家咖啡加工厂,后来又相继建立了3家类似的加工厂。在较短的时间内,法国就有16家工厂投入生产,原本不曾从事过类似工作的工人们几乎是边上岗边培训。最终,在法国国内运送的咖啡豆都是未经烘焙的新鲜绿咖啡豆,经过当地的工厂烘焙之后,能够以相当低廉的成本提供足够的咖啡给军队。这比以往的供应流程效率更高,损耗也大大降低,产量完全可以满足300万人的需要,并且费用也比过去降低了不少。

不过新的问题接踵而至,当完成训练的士兵们真正踏足西线战场之后,很快就发现普通的烘烤咖啡豆已经完全不适合堑壕这种危机四伏的地方。这里毕竟不是一派安定祥和气氛的美利坚本土,“无人区”的对面就是虎视眈眈的德国人,他们可不会让大老远跑过来跟自己作对的美国佬在眼皮底下舒舒服服地煮咖啡。要把烘烤过的咖啡豆煮成一杯热气腾腾的饮料需要消耗不少燃料,而燃料本身在泥泞潮湿的堑壕地区就是一种难得的紧俏物资,更不用说煮咖啡的炊烟和火光还会成为战场上明显的目标。

重新回过头来在军队口粮里供应酒类显然并不现实,这与多年以来陆军控制饮酒的政策相违背,美国人拿出的应对方案是给士兵们供应速溶咖啡。至于燃料,当然不能让大家亲自在战场上搜罗木柴,德国人肯定会狠狠地教训无视他们存在的对手。为了能在堑壕里安安稳稳地煮一杯热咖啡,同时还不引起德国人的注意,财大气粗的美国人直接选择了固体酒精这种无烟高热值的燃料。

油画美英联军痛打德国佬。战场上的士气与餐桌上的口粮离不开,美国远征军赢得盟友的尊重和敌人的敬畏,军需部门功不可没

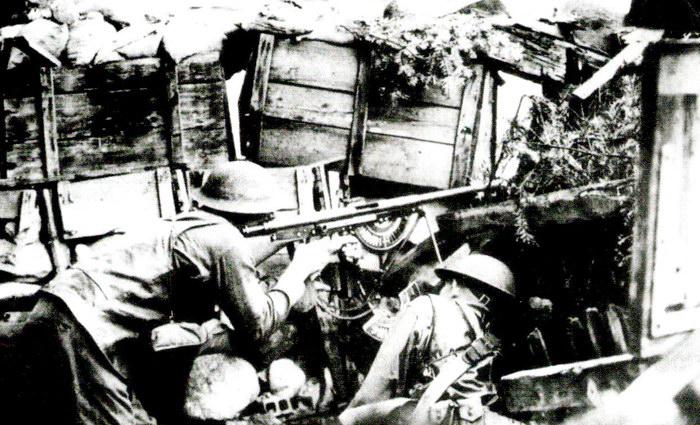

美国远征军的绍沙轻机枪小组

美国远征军的绍沙轻机枪小组

速溶咖啡走向战场

值得一提的是,美国军队早在南北战争时期就已经尝试着在军队供应速溶咖啡了,当时的产品名为“咖啡精华”,是一种外观和味道都非常类似车轴润滑油的粘稠液体。为了节省燃料,更重要的是防止士兵们不务正业,整天惦记着煮咖啡,美国国会很快就在1862年批准了采购计划,美国波顿公司(也就是大名鼎鼎的纽约炼乳公司)以每加仑(3.79升)2.66美元的低廉价格拿到了不少订单。不过限于当时的技术水平,士兵们对于这种装在马口铁罐子里的怪东西很难有什么好感,喝下去经常跑肚拉稀更是让大家对所谓的“咖啡精华”彻底失望。

南北战争时期有关速溶咖啡的尝试失败了,不过一战时期的美国军队是幸运的,20世纪初期真正意义上的速溶咖啡产业在美国已经处于起步阶段。1901年在纽约州第二大城市布法罗的泛美博览会上,日本化学家加藤佐取建立的咖啡公司开始向民众推荐该公司出品的速溶咖啡,并且在1903年取得了“咖啡加工和浓缩物制作过程”的专利。而另外一位与美国首任总统乔治·华盛顿同名的比利时移民发明家真正把速溶咖啡的生意从小打小闹做成了大买卖。1910年,乔治·华盛顿在纽约市布鲁克林地区建立了以其名字命名的咖啡精炼公司,开始大批量生产“红E”牌速溶咖啡,“美好的一天从乔治·华盛顿公司的咖啡开始”之类的广告词在纽约时报上铺天盖地,许多人由此逐渐熟悉了这家公司的产品。

卷入战争之后,美国陆军对于速溶咖啡的需求数量大得惊人,甚至超出了战前产量的30倍还多。整个美国的所有速溶咖啡产量都被美国陆军来了个一锅端,每天高达2722kg的产量在陆军部看来依然是杯水车薪。为了能让所有的士兵都喝上咖啡,陆军部还设立了一个专门的办公室来确保咖啡的供应。作为办公室的负责人,来自新罕布什尔州的军需官霍尔布鲁克同样是食品杂货商出身。霍尔布鲁克执掌着军队所需咖啡的采购大权,还要协调咖啡的仓储和运输工作,他认为在前线广泛施放化学毒剂的情况下,像平常那样在厨房里煮咖啡已经不大可能做到了,而速溶咖啡则是“陆军在应对德国人频繁使用芥子气时最重要的生活必须品之一”。1918年10月美国陆军部收到的一份电报预计,到1919年1月1日以后,除了每天正常供应的口粮所包含的5443kg咖啡以外,部队每天还需要11340kg咖啡。考虑到跨大西洋航线上無处不在的德军潜水艇,每天还得再额外加上2268kg的沉船损耗。这样算起来,仅仅是满足美国远征军一天的消耗量,就要至少准备19051kg咖啡!战争需求,无异于对速溶咖啡这一新兴产业狠狠地注入了一针兴奋剂。

全副武装的美国远征军士兵,胸前的防毒面具袋非常显眼

面对如此巨大的供应缺口,许多原本生产其他食品的厂商也开始转产速溶咖啡。要确保这些半路改行的工厂能够迅速投入生产,专门用于加工咖啡的机器设备必不可少。而在所有的咖啡加工设备当中,一种专用的青铜滚筒至关重要,在当时的美国只有一家公司生产这种设备。为了能应付雪片一样飞来的订单,这家做独门生意的公司忙得不亦乐乎,工人每天分成三班满负荷生产,一周7天不休假疯狂开工。战争时期与军工生产相关的任何材料都弥足珍贵,用于生产青铜滚筒的铜、锡、铅在武器弹药的制造中同样不可或缺。不过,让那些经历了漫长的战斗,露宿在泥泞潮湿的堑壕里的士兵们在精疲力竭的时候喝上一杯热气腾腾的咖啡,这显然比节省一些冷冰冰的金属更加重要。

当前线的士兵们用热水将速溶咖啡在马口铁杯子里冲好之后,他们会满怀感情地把手里的咖啡称作是“一杯乔治”——像是称呼一位相交多年的老朋友那样。热腾腾的咖啡让士兵们在冰冷潮湿的堑壕里体会到了家的温暖和味道,对干维持军队士气起到的作用不可估量。某些缺乏燃料和干净饮用水的时候,士兵们甚至会急不可耐地把速溶咖啡拌着一点儿糖填进嘴里过过瘾。一名士兵在信中写道:“我第一个想去拜访的那位绅士就是帮助过我痛打德国佬的乔治·华盛顿,住在纽约布鲁克林的士兵之友。”士兵们对于咖啡的热爱溢于言表,军官们也不例外,一位陆军的高级军官在战争结束以后不无感慨地得出了“咖啡和面包、牛肉一样重要”的结论。有关美国参战期间的后勤供应回顾也表明,咖啡帮助士兵们“恢复了勇气和力量”,并且有效地“保持了士气”。

(待续)

编辑/魏开功