基础设施建设、环境污染与政治信任

——一项跨国比较研究

2018-07-07林靖欣魏钰明

黎 泉,林靖欣,魏钰明

(1.北京大学 政府管理学院,北京 100871;2.清华大学 公共管理学院,北京 100871)

政治信任是理解现代公民与政府关系的核心概念,对于维持公民与政府之间的有序互动具有重要意义。“信者居官立事之本。与民信,则不疑而事可集矣。”[1]如何取信于民,已经成为世界各国政府亟待正视和解决的重大公共管理问题。已有关于“政府信任”的研究,主要从制度绩效与文化两种路径上对其来源进行解释。制度绩效路径建立在理性人假定的基础之上,认为政府信任内生于政治系统,是公众对政治治理体系与机构绩效感知到的期望效用[2]。因此,经济发展水平、收入水平、就业率、社会福利水平、基础设施建设水平等能够让公众获得利益感知的因素能够有效提升公众的政治信任[3]。文化路径则认为,政治信任源自于社会文化与习俗,与其所属社会的价值体系、信仰体系等文化因素密不可分[4]。在社会文化来源的基础上,又引申出了以“后物质主义价值观”为核心变量的解释[5]。随着社会发展,物质生活水平的提升,人们就更加关注影响自身生活质量和社会质量的议题,并将自己的优先价值代入其中。在后现代价值观中,环境保护、性别平等、种族冲突、同性恋解放运动等因素已经成为取代经济增长的重要政治议题,并在促进公众政治信任方面扮演者越来越重要的角色[6]。

无论是发达国家的历史经验,还是当前大多数发展中国家及新兴工业化国家的发展实践都表明,在实现经济起飞的过程中,环境恶化、社会分化等问题,也会日渐成为制约政府提升公众满意度和政治信任的痼疾。因此,有学者指出,如果从个体层面对影响公众政治信任的因素进行评估,需要把传统意义上的“经济增长”单维度指标扩展至包括公众对民生福利、纯公共产品提供评价在内的多维度指标[7]。

当前,中国正处于社会转型的关键时期,党的十九大报告中指出:社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。公众的政治信任也受到制度绩效因素和文化因素的双重影响。一方面,优良的经济绩效和在基础设施建设领域领先世界的“中国速度”使得中国公众长期持有稳定且高水平的政治信任[3];另一方面,日益严峻的环境污染、社会分化等问题,也在一点点蚕食着公众的政治信任[8]。那么,经济增长给政府信任带来的促进作用会否被环境污染给政府信任带来的负面影响瓦解?除中国外,世界上其他国家是否也面临着相同的矛盾?

本文将影响政治信任的制度绩效变量和后现代价值观变量进一步具体化,重点关注公众对基础设施建设质量的感知与环境质量两个变量对于公众政治信任的影响。利用The QOG standard dataset 2016提供的跨国面板数据,对上述两个变量及其调节效应对公众政治信任的影响进行实证检验,探究影响公众政治信任的不同因素之间是否存在抵消效应,从而为政府提升公众信任这一树立政治合法性的基础要素提供一定的参考策略。

一、文献回顾与研究假设

(一)政治信任的概念阐释与测量

自上世纪60年代,后现代价值观形成,西方发达国家陷入政府信任危机以来,政治信任就成为备受学术界关注的热门话题。由于信任这一概念本身还涉及社会道德和心理学等多维度因素,因此,学术界对于政治信任的概念阐释和测量有多种观点。

已有研究指出,政治信任与政治合法性和政治支持度密切相关,是公民个体与政治机构的纽带,既是政治合法性的重要体现,也是政府与公民互动的“社会资本”,是政府公信力的微观基础[9]。政治信任包括政府信任和政体或政制信任,前者为对现任政府以及在任权威的信任,后者为对政府体制和政治制度的信心[10]。由此,可以对政治信任的概念做具体划分,包括对政治共同体的信任,即公众对国家的最高层面的信任;体制的信任,即对一国政治制度的信任,体现着公众对政治程序和公共政策的满意程度,是公民对于政治体制的整体或部分将会带来积极成果的信念;当局的信任,即对政治行为主体,即政府和官僚的信任,包含了公众对政治家及政治机的胜任力、动机和伦理的认知[11]。

在对特定国家的政治信任格局展开的研究中,也有学者从机构信任的角度对政治信任的内部结构做了更加详尽的划分,包括了对中央政府、地方政府、政党、议会、司法机构等机构的政治信任[12]。在针对中国的研究中,有学者指出,中国的政治信任呈现出对中央政府的信任高于地方政府的“差序格局”,且两种信任具有不同的来源基础[11]。

基于上述对于政治信任的具体区分,研究者在对政治信任进行测量时,也采用了多维指标。有学者选取直接测量的方式,通过直接询问公众对政府持肯定或否定的态度进行测量,体现公众对政府信任相对直接的反映[13]。也有研究间接通过其他态度测量,例如对政府工作的满意度,公共政策的效率,治理制度的代表性、公正性、回应性和廉洁性等[14]。为保证调查研究的可靠性,间接测量一般会将政府信任的结构性因素考虑在内,进而采用多维度的方式,例如:政治共同体、政体原则等多方面进行测量[15]。

(二)政治信任的解释路径及影响因素

对于政治信任的解释一般基于两种视角,一种是制度视角,另一种是文化心理视角。制度视角认为政治信任内生于政治系统,主要从制度绩效角度来解释政治信任,而文化心理视角则认为政治信任外生于政治领域,更加关注行为主体所处的社会与文化环境等因素对于个体的影响,认为政治信任是文化习俗和早期社会化的结果[16]。

制度主义将政治信任视为人们对于制度绩效的期望,取决于公众对于政治系统中政府行为与结果的评价,人们对于政府绩效越满意,越能够产生政治信任。制度主义的解释建立在理性人假设的基础之上,假定了公众是利益导向的,会基于自我利益表达政治信任,政治信任则则反映政府是否满足了公众的预期。因此,如果政府的行为能够让公众获得利益感知,就能够获得来自公众的信任[17]。现有研究证明,那些能够让公众感知到的利益绩效指标,例如经济增长率、收入水平、就业率、社会福利、基础设施建设与公共产品提供的程度和覆盖面、政策的效果等,都能够显著提升公众政治信任[18]。

基于制度绩效理论的解释虽然逻辑严整,但却有着将人预设为整齐划一并抽离于具体时空背景之外这一理性人假定固有的弊端,难以覆盖公民所关注的利益的多样性和跨时空变化的特征[15]。一个经典的例子是,从二战结束到20世纪60年代,西方资本主义国家经过休整后,进入了经济高速增长,物质生活极其繁荣的时代,但面对相对稳定的制度绩效,西方民主国家公众的政治信任水平却在20世纪60年代之后呈现出逐年下滑的趋势。有学者指出,这一时期的经济繁荣带来了人们价值观的重大转变,集中表现为从优先强调收入最大化和工作保障的“物质主义”价值观向更为注重“生活质量和社会质量”的“后物质主义”价值观转型[6],因此,公众所追求的“结果”也发生了从物质追求向精神追求的转变,政治体系在物质层面的治理绩效已经很难对他们的政治信任构成强大的支撑。这种变化使得制度绩效论难以再对公众的政治信任给出完满的解释。政治信任的文化解释路径由此逐渐兴起,文化论者认为公众的政治信任受到该社会体系中长期存在的一套价值体系、信仰体系以及人们之间长期的交往方式,因而,人们对于社会是否公正、公平,政府是否透明、包容、廉洁,能否及时回应公众诉求,能否坚持绿色发展,给公众营造更加宜居的生活环境等状况的感知,会对公众的政治信任产生巨大影响[9]。

制度与文化两种视角均具有一定的解释力,但现有研究过分强调了在这两个维度上对影响政治信任的变量做出区分,受此影响,在对政府信任进行宏观跨国比较的研究中,还倾向于将多个单因素整合为一个复合变量进行分析,忽略了单因素对政府信任的微观影响。而已有的针对单因素的分析,往往基于特定的制度情境展开,缺乏普遍的解释力。因此,本文在总结已有研究的基础上,抽取出“基础设施建设水平”与“环境质量”两个微观变量进行分析。基础设施作为一种公共物品,能够公众的生产生活提供物质保障,其建设水平不仅能够反映一国的经济发展状况,也能够体现出该国政府对于公众生产生活的关注程度,是政府效能的指征[3]。同时,也有学者认为公众对基础设施可感知性程度不高[19],本文倾向于认可基础设施的重要性。而环境质量衡量的是一国的环境污染程度,这一指标直接影响着公众的生活质量[20]。同时,基础设施建设所带来的经济发展与环境质量本身可能呈现倒“U”型关系[21]。结合已有研究,本文提出如下假设:

假设1:基础设施建设水平越高,公众对政府的信任越高;

假设2:环境质量水平越高,公众对政的信任越高。

已有研究认为,在经济起飞阶段,对自然资源的大量消耗和环境污染往往难以避免[22]。考虑到环境污染会对公众的政治信任产生负面影响,甚至可能抵消经济增长给政治信任带来的促进作用,因此,本文认为,环境质量和基础设施建设之间也存在一定的调节效应,提出如下假设:

假设3:基础设施建设水平与环境质量水平的交互项会对公众政治信任产生影响。

二、数据与方法

(一)数据来源

本文数据来源于The QOG standard dataset 2016提供的跨国面板数据,该数据库整合了世界银行、国际货币基金组织、世界经济论坛等多家机构统计的跨国数据,具有较强的参照性和可靠性。

(二)变量测量与数据选择

本文的因变量为政治信任,已有研究中对于公民政治信任的测量,无论是直接测量还是间接测量,往往将政府机构、政府工作、公共政策、治理制度等客观事物视为测量的客体,但这种测量忽略了不同国家政治结构的异质性。在进行跨国比较时,不同国家的政治制度、政府规模、权力结构、政党政治模式等各不相同,如果仍以机构指标作为测量客体,会导致最终结果产生较大偏误。因此,本文选取公众对于政治家的信任作为测量公众政治信任的因素。其优势在于,政治家作为一国政治系统的代言人,在不同政治制度、权力结构、政党政治模式的背景下,依然能够保持较为固定的政治特性,能够有效避免政治结构差异带来的偏误。据此,本文选取“世界经济论坛”(World Economic Forum)数据库,基于七分位量表调查,对148个国家的公众从2006年到2014年对所在国“政治家的信任度评分”(Public trust in politicians)作为因变量“政治信任”的测量数据。

本文的自变量为基础设施建设和环境质量,基于对已有数据的筛选和评估,本文选取“世界经济论坛”(World Economic Forum)数据库,基于七分位量表调查,对148个国家的公众从2006年到2014年对所在国“基础设施建设整体质量的评分”(Quality of Overall Infrastructure)作为自变量“基础设施建设”的测量数据。选取“环境表现指数”(Environmental Performance Index)数据库对179个国家和地区“环境卫生”(Environmental Health)和“生态系统活力”(Ecosystem Vitality)加权平均所得“环境表现指数”作为“环境质量”的测量数据。为考察环境质量和基础设施建设之间的调节效应,本文还生成了一个新变量作为交互项,即“基础设施建设整体质量的评分”与“环境表现指数”相乘。

为全面考察政治信任的影响因素,识别在控制了其他变量后,基础设施建设和环境质量两个变量对于政治信任的影响,本文在回归模型中还将其他制度绩效因素和文化因素纳入了控制变量。选取国际货币基金组织(International Monetary Fund)对186个国家和地区从1980年到2014年GDP增长率(GDP Growth)、通货膨胀率(Inf l ation)、失业率(Unemployment rate)的统计数据作为制度绩效因素的控制变量,以及自由之家(Freedom House)数据库对196个国家和地区从2005年到2015年个人自主权和个人权利评分(Personal Autonomy and Individual Rights)、政治多元化与公众参与评分(Political Pluralism and Participation)作为文化因素的控制变量,对相关数据进行回归分析。

(三)模型与分析方法

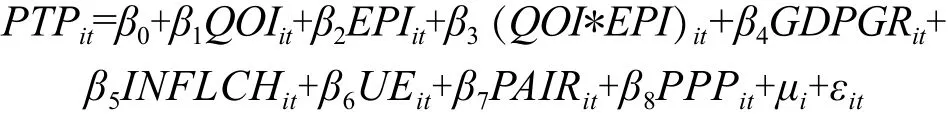

本研究将以收集到的面板数据为基础,进行量化回归分析,具体模型如下:

其中,PTPit为“政治家的信任度评分”,QOIit为“基础设施建设整体质量的评分”,EPIit为“环境表现指数”,(QOI*EPI)it为两个自变量的交互项。GDPGRit为GDP增长率,INFLCHit为通货膨胀率,UEit为失业率,PAIRit为个人自主权和个人权利评分,PPPit为政治多元化与公众参与评分。为消除量纲等因素影响,在实际分析中,所有变量数据均将进行标准化处理。μi为观测不到的随着个体变化但不随实践变化的固定项,εit为残差项。

三、数据分析结果

(一)数据描述性统计

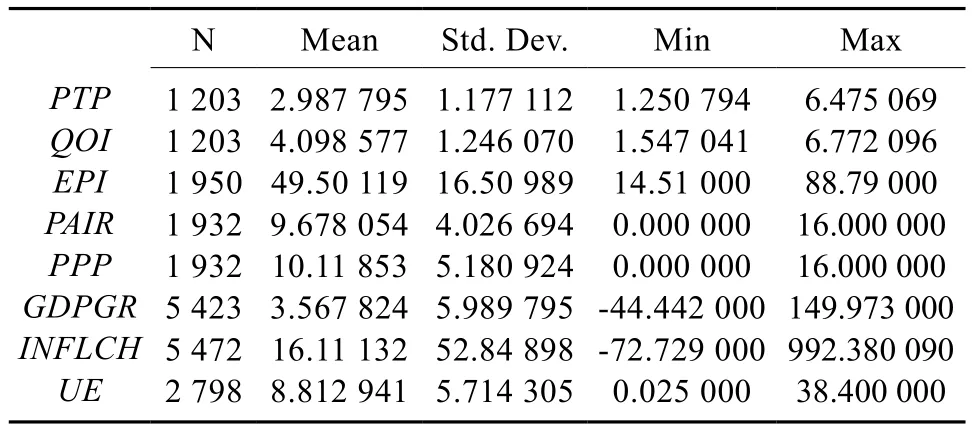

设定国家编号与年份为面板的个体变量与时间变量,通过对数据库的检验,可以看出该数据集为平衡面板数据,且为短面板。对所选变量数据进行描述性统计,可以得出如表1所示统计特征。

表1 各变量数据统计特征

(二)检验结果分析

对于面板数据的估计通常很少采用变系数模型[20],故本文主要考虑使用混合回归模型和变截距模型,还将根据Hausman检验来判定采用固定效应模型或随机效应模型,并且以F-test判定采用混合回归模型或变截距模型。

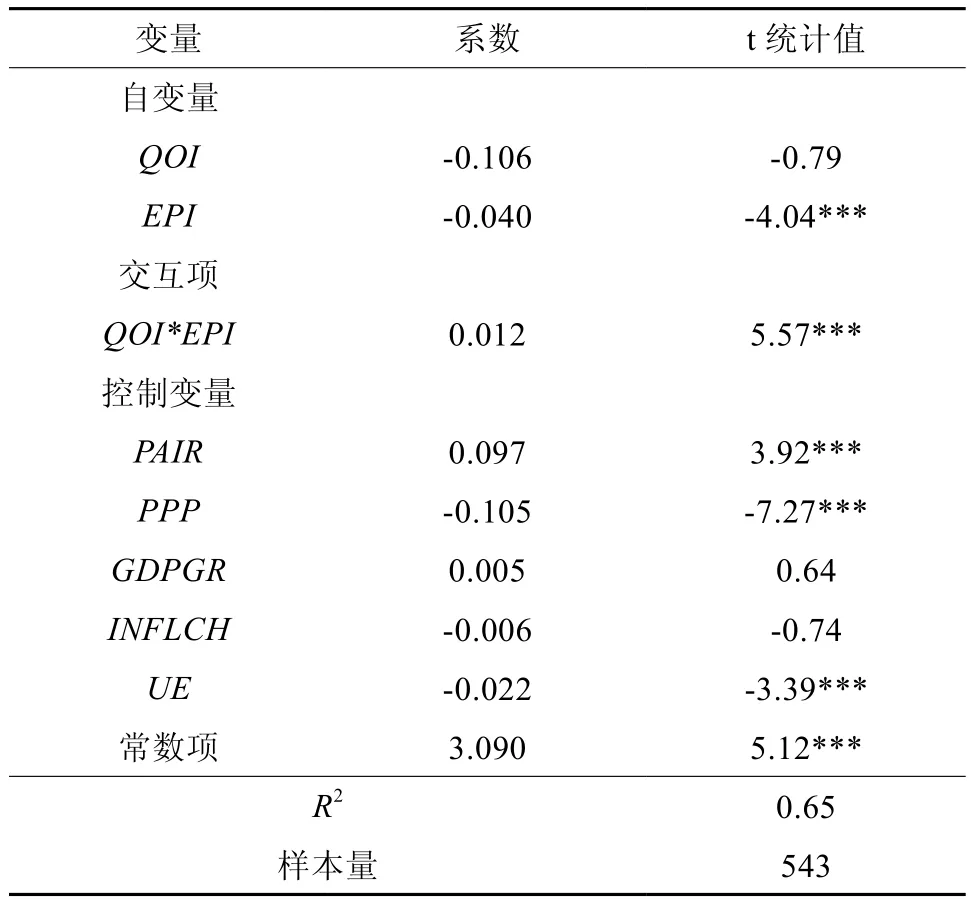

首先使用混合回归模型来检验因变量和自变量的拟合结果,(如表2所示)。

表2 混合回归模型拟合结果†

从表2可以看到,在其他条件不变的情况下,环境表现指数和公众的政治信任显著负相关。同时,基础设施建设水平与环境质量的交互项在1%的显著性水平下显著正相关,说明基础设施建设水平对环境质量具有明显的调节效应。控制变量中的政治多元化与公众参与、个人自主权和个人权利、失业率对于公众的政治信任影响显著。

尽管混合回归能简洁明了地表达出因变量和自变量之间的关系,且使用混合回归拟合效果很好。但是混合回归实质上是把所有的数据放在一起,像对待横截面数据那样进行OLS回归,而面板数据的特点是不同个体之间的扰动项相互独立,即存在个体效应,混合回归的基本假设是不存在个体效应,本文所研究的各个国家的公众政治信任度必然与国家自身的经济社会条件存在显著关系,因此我们排除混合回归效应,而使用固定效应模型和随机效应(其拟合结果如表3所示)。

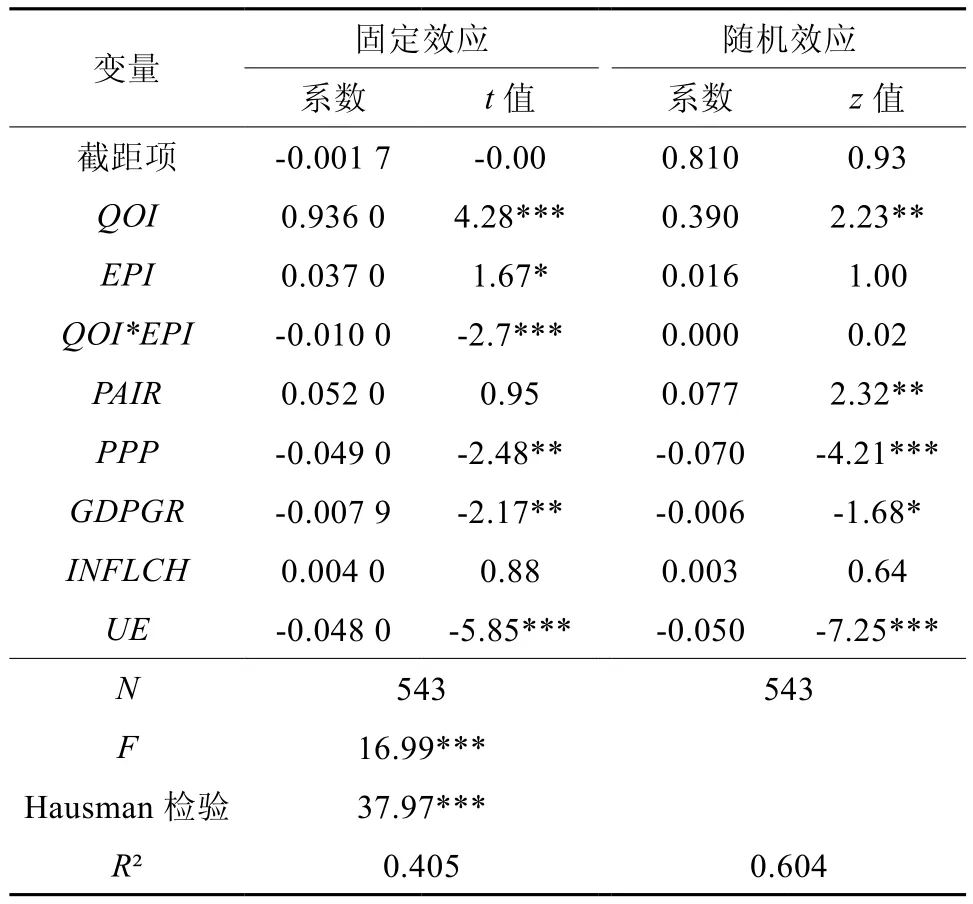

在进行固定效应和随机效应回归的同时,我们使用传统的豪斯曼检验。其基本假定认为,随机效应模型是最优效率的。在经过计算后,我们得到Hausman检验的p值为0.000,所以强烈拒绝原假设,应该使用固定效应模型。

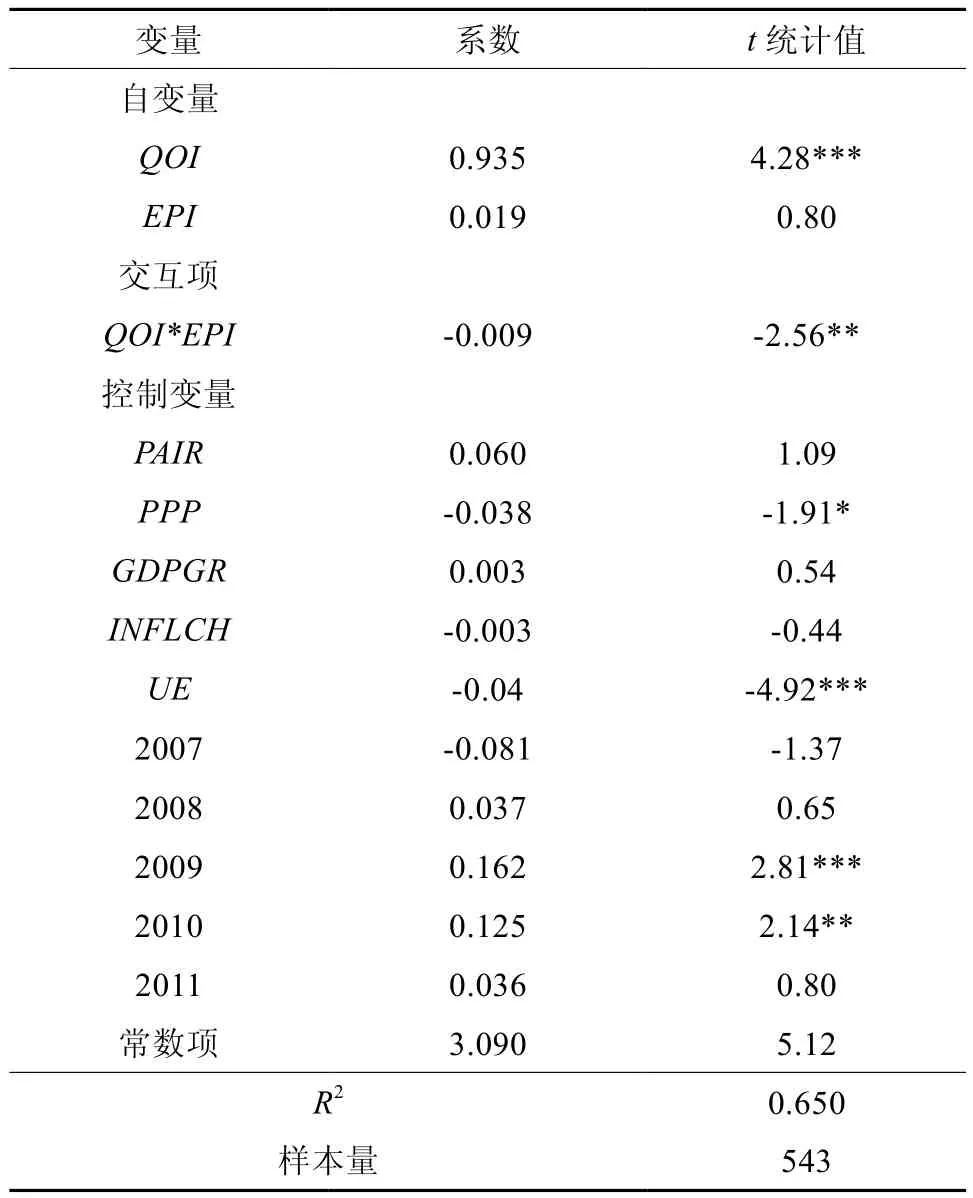

在确定使用固定效应模型后,还需要考虑时间效应,即使用双向固定效应(Two-way FE)。在定义年度虚拟变量后加入固定效应模型中(得到结果如表4所示)。

表3 固定效应和随机效应模型估计结果

表4 固定回归模型拟合结果(加上时间效应)

将2006年作为基期,对应于常数项,而不包括在回归模型中。时间效应的符号有正有负,但有些年度虚拟变量显著,而有些则不显著,在检验所有年度虚拟变量的联合显著性后,得到p值为0.000 4,结果强烈拒绝“无时间效应”的原假设,所以模型中还应该包括时间效应。

从回归结果看,在其他条件不变的情况下,基础社会建设水平和公众的政治信任显著正相关。同时,基础设施建设水平与环境质量的交互项在1%的显著性水平下显著,说明环境质量对基础设施建设水平具有明显的调节效应。控制变量中的政治多元化与公众参与、GDP增长率、失业率对于公众的政治信任影响显著。此外,公众的政治信任还与时间显著相关。在控制其他所有变量的情况下,2009年和2010年公众的政治信任均在2006年的基础上有显著提高。

四、结论与讨论

从上述数据结果来看,假设1(基础设施建设水平越高,公众对政府的信任越高)、假设2(环境质量水平越高,公众对政的信任越高)和假设3(基础设施建设水平与环境质量水平的交互项会对公众政治信任产生影响)均得到验证。实证数据表明,从世界范围来看,基础设施建设水平作为公众能够感知到的一种政府绩效[3],确实能够对公众的政治信任产生显著的正向影响。而环境质量作为直接影响公众生活质量的重要因素[8],也会对公众的政治信任产生影响,环境质量越好,公众的政治信任越高。而环境质量也确实对基础设施建设水平存在抵消效应,即使一个国家的基础设施建设水平再高,如果环境污染问题得不到有效解决,基础设施建设给公众带来的政治信任也会被环境污染所瓦解。

总体来看,东亚地区的公众政治信任水平较高,其次是欧洲和北美,非洲和拉美地区政治信任水平较低。除了基础设施建设水平和环境质量,东亚地区较高的政治信任水平也与其政治制度有关,本文不再进行深入探讨。而欧美国家虽然政治信任水平仍维持较高水平,但近年来呈下滑趋势。最新的研究已经从微观层面将影响政治信任水平的因素分为经济增长性产品和社会公平性产品,从而探讨不同城市之间政治信任水平的差异原因[13]。

这一结论也启示我们,公众政治信任的提升,不能单纯寄希望于经济增长和基础设施建设等公共物品的供给。在经济得到发展,物质生活日渐充裕的情境下,人们会将自己的注意力转向生活质量和社会质量的提高,因此,在发展经济的同时,必须兼顾环境保护,坚持绿色发展之路,“既要金山银山,更要绿水青山”。只有这样,才能使公众的政治信任得到稳固和提升。

“人无信不立,国无信则衰”,建立良好的政治信任关系,实现公众与政府的和谐互动,无疑是当今社会发展的目标之所在。而这一目标的实现,不仅需要促进经济的发展和社会福利的提升,更有赖于政府建设更加良好的制度环境,建立有序的公众参与制度,促进政治参与的多元化和民主化,保护好我们赖以生存的自然环境,营造出与公众精神需求相契合的文化氛围。

最后,本文的不足之处在于,限于数据的可获得性,只关注了影响公众政治信任的外部条件,没有考虑公众个人能力因素的影响。在今后的研究中,可以将公众个人的素质、能力等变量纳入考虑范围,借此探讨公民能力和公民特质对经济增长和环境污染与政治信任之间关系产生的影响。

[1]郑端.政学录[M].北京.中华书局,1985.

[2]Braithwaite,Valerie,and Margaret Levi,eds.Trust and governance[M].New York: Russell Sage Foundation,2003:132-176.

[3]Li B,Mayraz G.Infrastructure Spending in China Increases Trust in Local Government[J].Social Indicators Research,2017,132(1): 341-356.

[4]Mischler W,Rose R.’What Are the Origins of Political Trust?’[J].Comparative Political Studies,2001,34(2):30-62.

[5]李艳霞.“后物质主义”价值观与当代中国公众的政治信任——以代际差异为视角的比较分析[J].公共管理学报,2017,14(3):60-72+156.

[6]罗纳德·英格尔哈特.现代化与后现代化——43个国家的文化、经济与政治变迁[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[7]孟天广,杨明.转型期中国县级政府的客观治理绩效与政治信任——从“经济增长合法性”到“公共产品合法性”[J].经济社会体制比较,2012(4):122-135.

[8]Gong X,Yang S,Zhang M.Not Only Health: Environmental Pollution Disasters and Political Trust[J].Sustainability,2017,9(4): 575.

[9]钟杨,王奎明.关于民众对中央政府信任度的多维度分析[J].政治学研究,2015(6):87-97.

[10]李连江.差序政府信任[J].二十一世纪,2012(6):108-113.

[11]Listhaug O.The Dynamics of Trust in Politicians[J].Citizens& the State,1995:261-297.

[12]王正绪.东亚公民对政治机构的信任:制度与文化的差异[J].开放时代,2016(2):119-137.

[13]葛天任,孟天广.社会公平性产品更能增进政府信任吗?——基于北京、首尔和东京的实证分析[J].社会发展研究,2016,3(2):156-171+245.

[14]孟天广,李锋.政府质量与政治信任:绩效合法性与制度合法性的假说[J].江苏行政学院学报,2017(6):99-108.

[15]Norris,P.“Introduction: The Growth of Critical Citizens?”,In Norris,P.(Eds.).Critical citizens: Global support for democratic government[M].Oxford: OUP Oxford,1999:89-99.

[16]Newton K.Trust,Social Capital,Civil Society,and Democracy[J].International Political Science Review,2001,22(2):201-214.

[17]Kumlin,S.The Personal and the Political[M].London:Palgrave Macmillan,2004:113-121.

[18]朱春奎,毛万磊.政府信任的概念测量、影响因素与提升策略[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2017(3):89-98.

[19]李伯华,杨家蕊,廖柳文,等.农业文化遗产地人居环境感知评价研究——以湖南省紫鹊界梯田为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2016,10(5):19-24.

[20]Hetherington,M.J.Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism[M].Princeton:Princeton University Press:2005.

[21]江三良,刘涵.技术进步对中国区域环境质量的影响研究——基于污染排放的视角[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017,11(1):5-11.

[22]彭水军,包群.经济增长与环境污染——环境库兹涅茨曲线假说的中国检验[J].财经问题研究,2006(8):3-17.