高家庄煤矿太原组煤层特征分析

2018-07-06张小洪李贤凯何逢阳张胜罗润

张小洪,李贤凯,何逢阳,张胜,罗润

高家庄煤矿太原组煤层特征分析

张小洪,李贤凯,何逢阳,张胜,罗润

(四川省煤田地质局一四一队,四川德阳,618000)

根据研究区大量钻孔钻资料,太原组主要由三角洲平原相、三角洲前缘相及潮坪相构成,岩性以粉砂岩、细砂岩为主,夹生物碎屑灰岩、煤层等。通过研究发现,煤层主要赋存于太原组下部,其中主要可采煤层8号煤层属低灰、中—中高硫、中高—高发热量焦煤(瘦煤),9+10号煤层属低灰、低—中硫、中高—高发热量焦煤(瘦煤)。

煤矿;太原组;煤质;高家庄

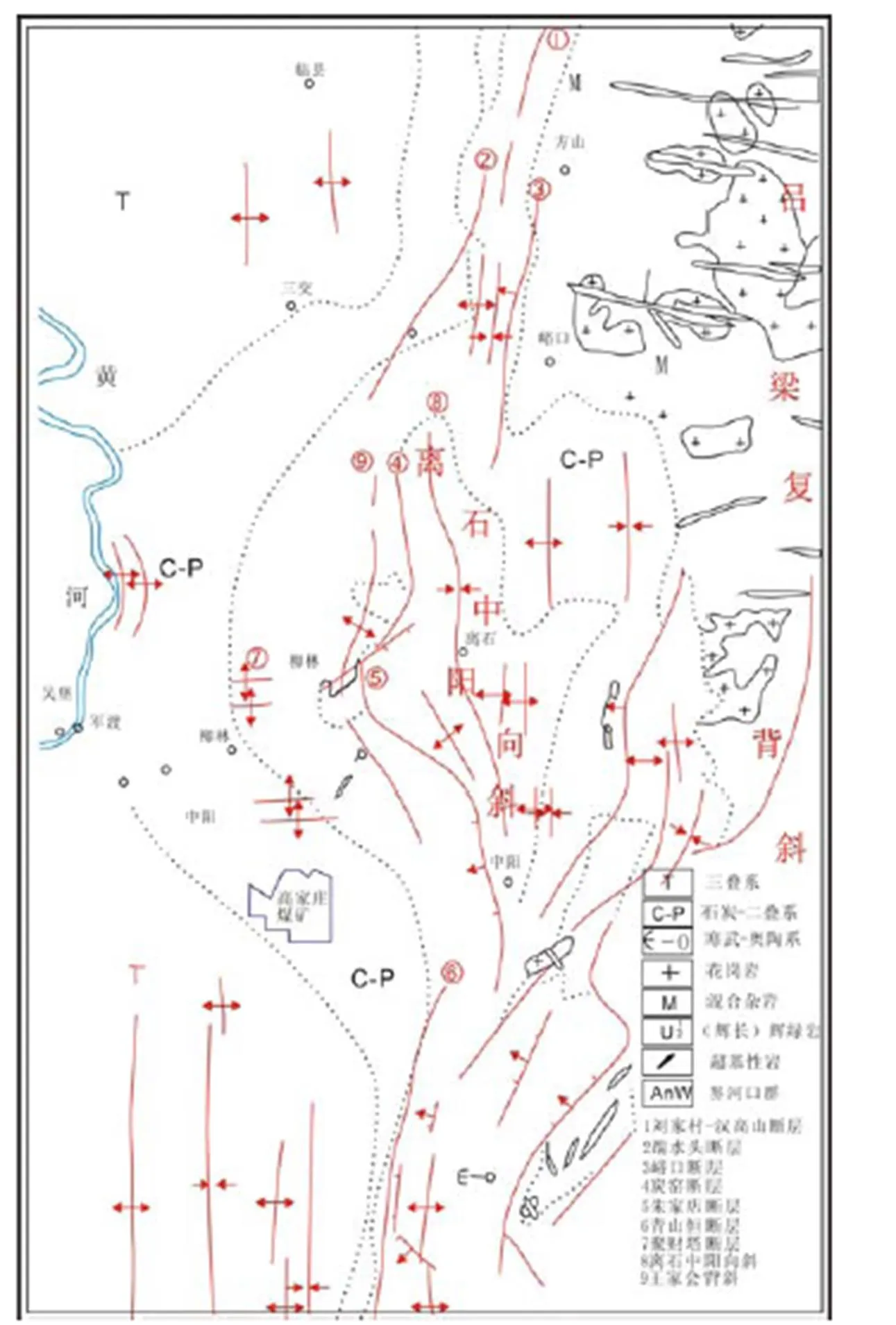

研究区位于鄂尔多斯断块东缘,河东煤田中段的南部,范围呈不规则多边形,东西长8.3km,南北宽2.3~6.4km,面积为39.98km2,为一全隐蔽煤矿,新生界地层厚度0~207m。

区内地质构造形态较为简单,为一走向北西、倾向南西的单斜构造,地层倾角为2°~6°,在该构造形态中发育有次级褶曲,地表几乎全被新生界地层覆盖,地表在勘查过程中未发现断裂构造,井下开采仅在西北部巷道揭露了1条正断层(F1),走向北东,倾向北西,落差为7m,倾角为70°。

区域范围内出露地层有太古界、元古界的老地层,其上为古生界寒武系中、上统,奥陶系下、中统、石炭系中、上统、二叠系下、上统,中生界三叠系下、中统,新近系、第四系。上古生界主要出露在研究区东北部和西南部数条低洼沟谷中,而新生界地层则广泛覆盖于上古生界及中生界之上。

1 含煤地层

石炭系上统太原组(C3t)是研究区内主要含煤地层之一,太原组平均厚87.16m,含煤6层,分别为6、7、8上、8、9+10、11号煤层,厚7.79m,含煤系数为8.9%;其中8号煤层为大部可采煤层;9+10号煤层为全区可采煤层;其余煤层均零星可采。

图1 研究区构造纲要图

太原组是矿区内主要含煤地层之一,该组厚度为68.21~102.19 m,平均厚度为87.16m。太原组与本溪组整合接触,以一套连续沉积的砂岩为标志层,根据其岩性发育特征及沉积环境特征,可以将太原组分为下、中、上三段:

1)下段(C3t1):K1砂岩底界至L1石灰岩底,本段厚度为30.25~51.90 m,平均为40.30m。底部发育的K1砂岩的主要岩性为灰白色中—细粒石英砂岩,含岩屑、白云母,部分区域可见黄铁矿及泥质包体,可见发育有微波状层理及交错层理,胶结类型为接触式胶结,胶结物成份主要为铁—泥质及少量钙质,层厚平均为3.60m;中下部发育有一套薄层状石灰岩(L0),层内可见牙形刺及腕足类等化石。本段含煤4层,为8上、8、9+10、11号煤层,其中8、9+10号煤层为可采煤层。

2)中段(C3t2):L1石灰岩底至L5石灰岩顶,本段厚度为28.80-51.55 m,平均为39.48m。该段发育有3~5层生物屑泥晶(微晶)石灰岩(L1、L2、L3、L4、L5),层内夹有2套煤层和碎屑岩;在灰岩层内发育有丰富的各类化石,如蜓、牙形刺、腕足类、苔藓虫、瓣鳃类海百合茎等。本段含煤2层,即6、7号煤层。

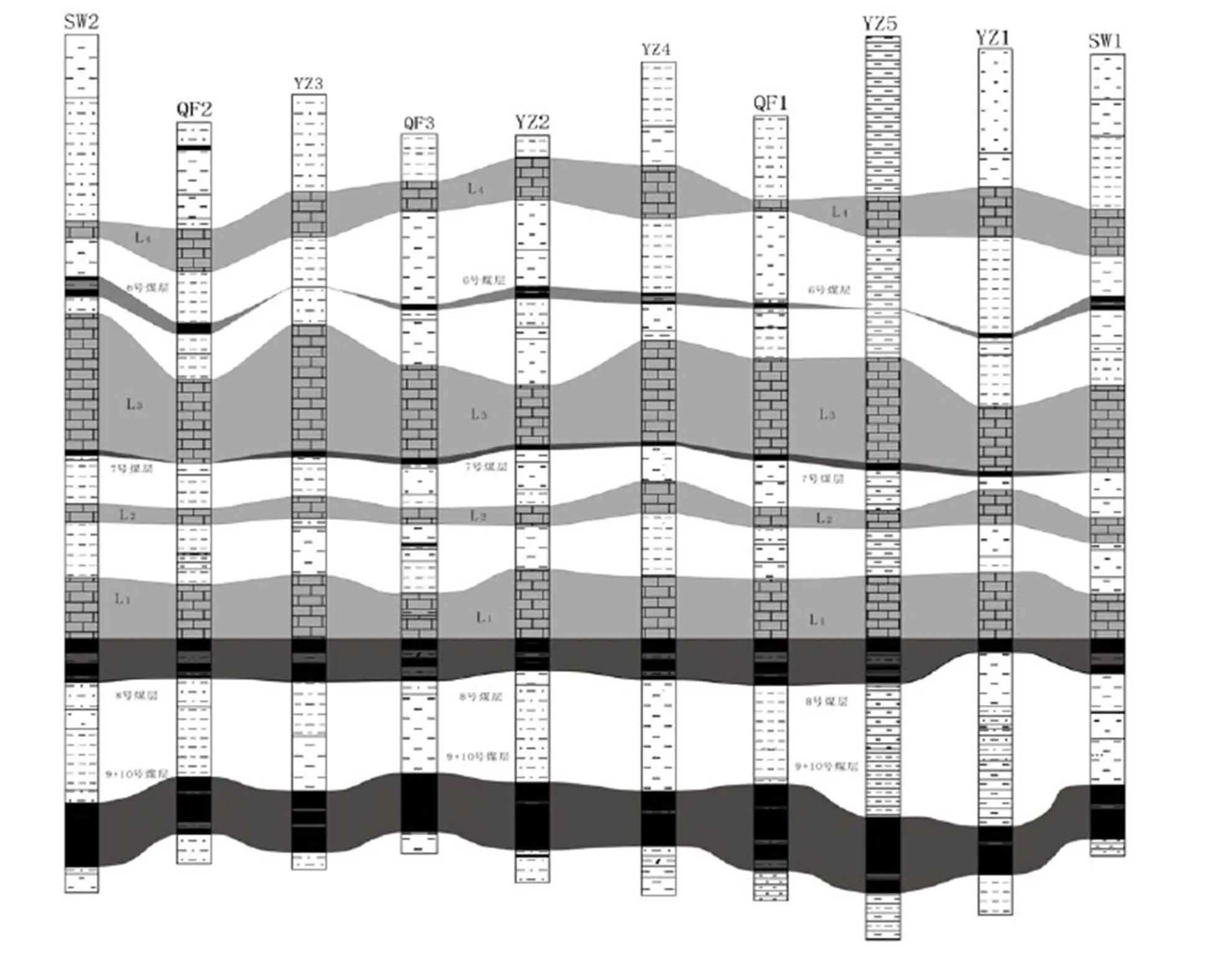

图2 煤层对比图

3)上段(C3t3):L5石灰岩顶至K3砂岩底,本段厚度为0~15.50 m,平均为7.38m。该段发育的主要岩性深灰—黑灰色泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩、另外夹有少量粘土岩;本段泥岩中发育有丰富的腕足类及瓣鳃类等化石。该段中未见煤层发育。

2 太原组沉积环境

太原组发育的沉积相主要为潮控三角洲相与低能碳酸盐台地相沉积[1-2]。太原组潮控三角洲发育有三角洲平原和三角洲前缘亚相,三角洲平原亚相包括分流河道、决口扇、分流间洼地和分流间沼泽等微相;三角洲前缘发育有远砂坝、席状砂、分流间湾和前缘泥微相。碳酸盐潮坪主要发育了潮坪亚相,包括灰坪、灰泥混合坪、海湾和沼泽4个微相。砂体分布主要受三角洲平原分流河道微相控制,其次为三角洲前缘。

3 太原组煤层特征

8号煤层赋存于太原组下段的顶部,上距5号可采煤层底板间距为38.88~60.60m,平均间距为52.70m,下距9+10号可采煤层底板间距为10.60~25.16m,平均间距为15.97m,煤层层位稳定(图2)。

图3 太原组各煤层等厚图

矿区内8号煤层总厚度一般为0.00~3.89,平均为1.81m,采用厚度一般为0.36~2.85m,平均1.27m。该煤层可采率82%,变异系数62%(见表1)。煤层结构较简单,含夹矸0~3层,一般1层,夹矸平均厚0.49m,但部分夹矸厚度大于最低可采厚度,以此分为8上、8两个分层。顶板岩性一般为L1石灰岩,分叉后顶板岩性为泥岩、砂质泥岩,底板岩性为泥岩或砂质泥岩,局部为细粒砂岩。该煤层为大部可采的较稳定煤层,可采区主要分布在中部及西部区域,不可采区分布在研究区东北部(图3)。

表1 太原组可采煤层特征统计表

9+10号煤层赋存于太原组下段中部,为矿区内最底部一层可采煤层,上距8号煤层底板10.60~25.16m,平均间距为15.97m,煤层层位稳定(图2)。矿区内9+10号煤层总厚度一般为3.70~6.84m,平均为4.91m,采用厚度一般为3.00~5.63m,平均4.32m。矿区内9+10号煤层可采率100%,变异系数17%(表1),煤层厚度变化情况见图3,区内煤层结构较简单,含夹矸0~3层,一般含矸两层,平均厚度0.31m,煤层厚度呈现出“中东部厚,西部薄”的特点。顶板为泥岩、砂质泥岩、中粒砂岩,底板为泥岩、砂质泥岩、铝质泥岩、炭质泥岩。该煤层为全矿区可采的稳定煤层。

4 煤质特征

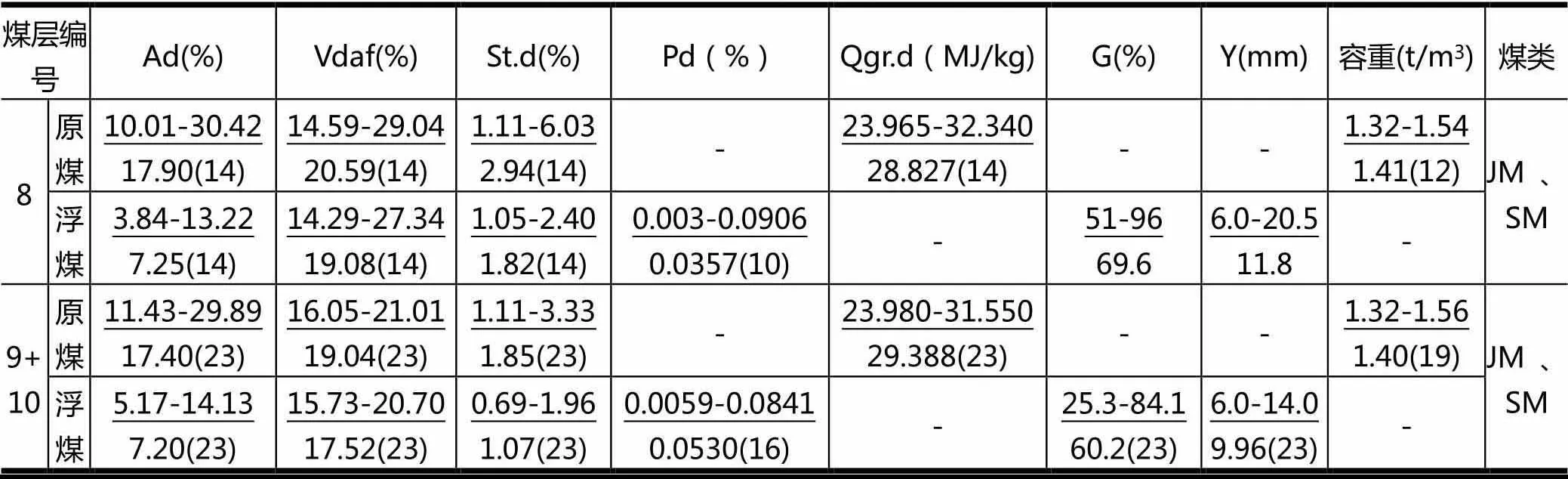

煤在变质过程中,其物理特征、化学组成和工艺性能均有规律性的变化。河东煤田中部反射率变化趋势基本上是从贺家会向东逐渐减小[3],研究区位于河东煤田中部,其太原组主要可采煤层镜质组最大反射率(ROmax%):为1.38%~1.68%。确定区内各主要可采煤层的煤化程度属属Ⅳ或Ⅴ变质阶段。根据《中国煤炭分类》(GB/T5751-2009)区内太原组主要可采的8、9+10号煤层煤类为为焦煤(瘦煤)。

4.1 物理性质和宏观煤岩特征

太原组煤层一般呈玻璃光泽,参差状、贝壳状断口,镜煤和亮煤中普遍发育内生裂隙。宏观煤岩类型主要为光亮型、半亮型,半暗型、暗淡型煤次之。

4.2 显微煤岩组分及特征

太原组中各主要可采煤层有机组分以镜质体为主,占69.7%~76.6%;其次为丝质组,占20.10%~25.30%,以半丝质体为主,其次是丝质体、碎屑丝质体、粗粒体,其它组分少见。半镜质组是次要组分,占3.3%~4.6%,以均质、结构半镜质体为主,基质半镜质体少见,由于煤化程度为Ⅳ、Ⅴ级,故煤中壳质体大部分已消失,只偶见形态模糊的一些角质体和孢子体。太原组各主要可采煤层中无机组分以粘土矿物为主,其次为黄铁矿类和碳酸盐类。粘土矿呈分散状、条带状、小团块状分布于煤中,部分充填胞腔。黄铁矿呈微粒状、莓球状、块状或充填状产出,并有交代胞壁现象。

4.3 化学性质和工艺性能

根据研究区大量钻孔揭露各煤层水分、发热量、元素分析、挥发分、胶质层厚度、煤岩类型、煤岩显微硬度、镜质体最大发射率(表2)等数据分析可知普查区各煤层属Ⅳ、Ⅴ变质阶段。区内各主要可采煤层浮煤干燥无灰基挥发分(Vdaf)产率为14.59%~29.04%,平均19.04%~20.59%;粘结指数(G)25.3%~96.0%,平均60.2%~69.6%;胶质层最大厚度(Y)6.0~20.5mm,平均9.96~11.8mm,据此区内8号及9+10号煤层的煤类确定为焦煤或瘦煤。

表2 钻孔样品煤质分析汇总成果表

表2 钻孔样品煤质分析汇总成果表 煤层编号Ad(%)Vdaf(%)St.d(%)Pd(%)Qgr.d(MJ/kg)G(%)Y(mm)容重(t/m3)煤类 8原煤10.01-30.4217.90(14)14.59-29.0420.59(14)1.11-6.032.94(14)-23.965-32.34028.827(14)--1.32-1.541.41(12)JM 、SM 浮煤3.84-13.227.25(14)14.29-27.3419.08(14)1.05-2.401.82(14)0.003-0.09060.0357(10)-51-9669.66.0-20.511.8- 9+10原煤11.43-29.8917.40(23)16.05-21.0119.04(23)1.11-3.331.85(23)-23.980-31.55029.388(23)--1.32-1.561.40(19)JM 、SM 浮煤5.17-14.137.20(23)15.73-20.7017.52(23)0.69-1.961.07(23)0.0059-0.08410.0530(16)-25.3-84.160.2(23)6.0-14.09.96(23)-

4.4 太原组聚煤特征

鄂尔多斯盆地中东部地区石炭世末期,由于不间断海侵,形成了大面积的碳酸盐岩沉积[4]。太原组含煤沉积中,海相及沿海泥炭沼泽相在总的沉积顺序中仅居从属地位[5-6]。太原组煤层多出现在海陆相沉积的交替处,煤层常直接位于石灰岩之下,煤层之底极多为砂质岩石,最厚的煤层形成在煤系的下部,由此向上各煤层厚度减薄。产生这种规律的原因主要是由于沉积太原组底部煤层时地壳沉降速度与成煤物质的供给保持着较为平衡的关系,外加生物、气候等因素共同有利于煤的聚积,泥炭可以不断的堆积起来,形成了较厚较稳定的煤层,即8号、9+10号煤层。在8号煤层沉积之后这种平衡关系逐渐破裂,不甚利于泥炭的堆积,形成的煤层往往厚度小且不稳定。

5 结论

1)研究区太原组由三角洲平原相、三角洲前缘相及潮坪相构成。

2)太原组主要可采煤层8、9+10号煤层发育较稳定:其中8号煤层整体上表现为中部厚度较大,而向东北逐渐变薄;9+10号煤层整体上表现为中东部厚度较大,向西逐渐变薄。在纵向上,太原组底部由于沉积环境有益于泥炭的堆积而形成厚且稳定的8号、9+10号煤层,向上由于沉积环境的变化形成的煤层往往变薄而不可采。

3)经研究太原组8号煤层属低灰、中—中高硫、中高—高发热量焦煤(瘦煤),9+10号煤层原煤属低灰、低—中硫、中高—高发热量焦煤(瘦煤)。

[1] 李勇, 汤达祯, 等.鄂.尔多斯盆地柳林地区石炭—二叠纪含煤地层流体包裹体特征及成烃演化历史[J]. 高校地质学报,2012,18(3):419-426.

[2] 兰朝利, 张君峰, 陶维祥, 等. 鄂尔多斯盆地神木气田太原组沉积特征与演化[J]. 地质学报 ,2011,85(4):533-542.

[3] 解锡超, 张正喜, 唐跃刚, 等. 山西省太原组和山西组煤的煤岩特征分析[J]. 中国煤炭地质 ,2011,23(8):66-69.

[4] 张崇淦. 山西汾西煤田含煤地层沉积相及成煤特征的初步分析[J]. 地质论评, 1959,19(4):180-182.

[5] 徐良才, 郭英海, 沈玉林. 山西柳林成家庄剖面太原组沉积环境浅析[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2010,27(2):41-53.

[6] 郭晓明, 山西兴县地区太原组沉积环境及聚煤规律[J].能源与节能, 2015,115(4):104-107.

The Taiyuan Formation and Its Coal Beds in the Gaojiazhuang Coal Mine

ZHANG Xiao-hong LI Xian-kai HE Feng-yang ZHANG Sheng LUO Run

(No. 141 Geological Team, Sichuan Bureau of Coal Geology, Deyang, Sichuan 618000)

The Taiyuan Formation in the Gaojiazhuang Coal Mine is composed of siltstone and fine sandstone intercalated bioclastic limestone and coal beds of delta plain, delta front and tidal flat facies. The coal beds are confined to the lower part of the Taiyuan Formation. The coal bed 8 as a main minable coal bed belongs to low-ash, medium-high-sulphur, medium high-high and calorific value of coking coal (lean coal), while coal beds 9 and 10 belong to low-ash, low-medium-sulphur, medium high-high and high calorific value of coking coal (lean coal).

coal mine; Taiyuan Formation; coal quality; Gaojiazhuang

2017-10-24

张小洪(1985-),男,四川荣县人,地矿工程师,长期从事地质矿产勘查工作

P618.11

A

1006-0995(2018)02-0252-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2018.02.015