OS缓冲管理中数据处理时间函数研究

2018-07-05张刚园邱传曦

张刚园,邱传曦

(西华师范大学 计算机学院,四川 南充 637009)

在现代操作系统中,几乎所有的I/O设备在与处理机交换数据时都用到了缓冲区。操作系统的缓冲技术大致可分为单缓冲、双缓冲、多缓冲、循环缓冲(环形缓冲)、缓冲池等。本文仅研究单缓冲和双缓冲机制下系统对数据块处理的时间函数。

1 存在的问题

在块设备输入时,从磁盘把1个数据块(缓冲区装满即为一个数据块,最后一块可能装不满)输入到缓冲区的时间为T,将缓冲区中的数据块传送到用户区的时间为M,CPU对一个数据块的计算时间为C,则系统对1个数据块处理的时间,对单缓冲而言,多数著作认为是Max(T,C)+M[1-6];对双缓冲而言,文献[1-2,4]给出的结论是可以粗略地认为是Max(C,T),文献[3]给出的时间函数为Max(T,M+C),文献[5-6]给出的结论是:当C

综合分析上述结论,主要存在如下问题:

(1)缺乏前提条件

上述系统对1个数据块的处理时间结论,缺乏如下前提条件:系统中只有输入进程和计算进程,按单道方式运行和非抢占方式调度,进程切换所花时间忽略不计。缺乏这些条件,则上述结论不成立。

(2)忽略了缓冲区大小与工作区大小对数据块处理时间的影响

上述文献中在单缓冲机制得出的对1个数据块的处理时间函数,在缓冲区大小与工作区大小相同时成立,而在缓冲区远小于工作区时,则不成立;在双缓冲机制下,给出的数据块处理时间的结论不一致,不完整,完全没有考虑缓冲区大小和工作区大小对处理时间的影响,对问题的分析不够全面。

2 单缓冲机制下数据处理时间函数分析

2.1 单缓冲区工作机制

单缓冲是系统所提供的最简单类型缓冲区设置,如图1所示。当用户进程发出一I/O请求时,系统为其分配一个缓冲区。对于块设备来说,先将1个数据块输入到缓冲区,然后将缓冲区中的数据传送到工作区,最后由系统对其进行计算处理[1]。

2.2 单缓冲机制下数据块处理时间函数的分析

当数据块为1时,系统对该数据块处理的总时间为T+M+C;而要处理大量的数据块时,分为如下几种情况。

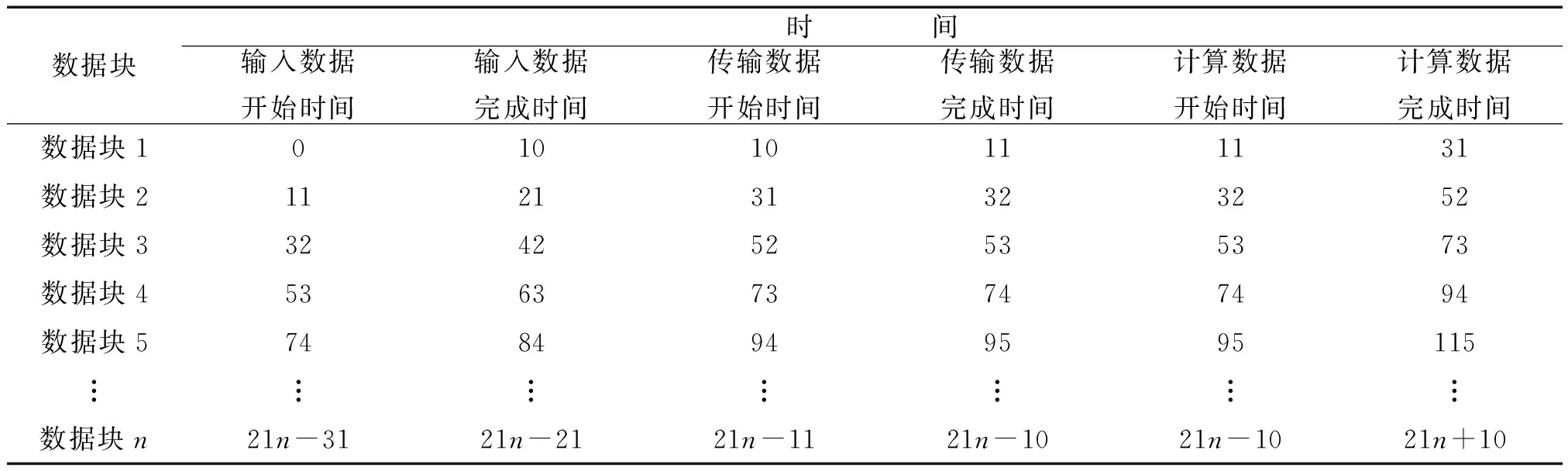

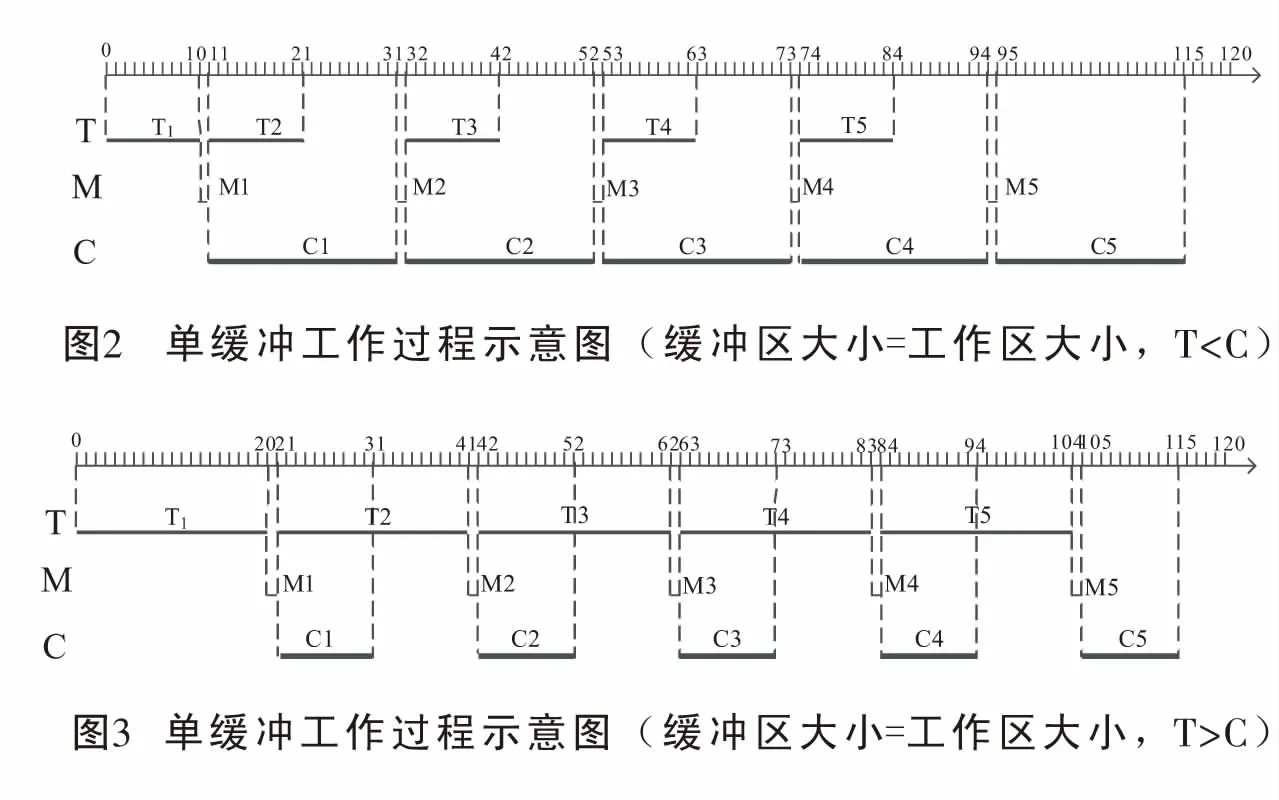

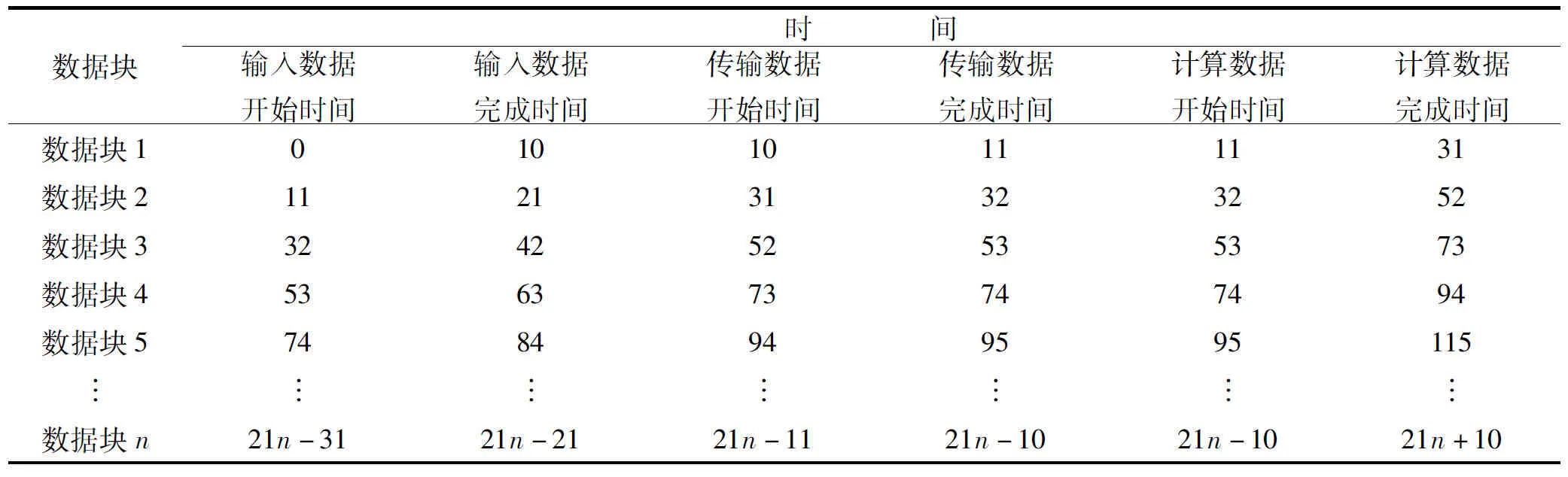

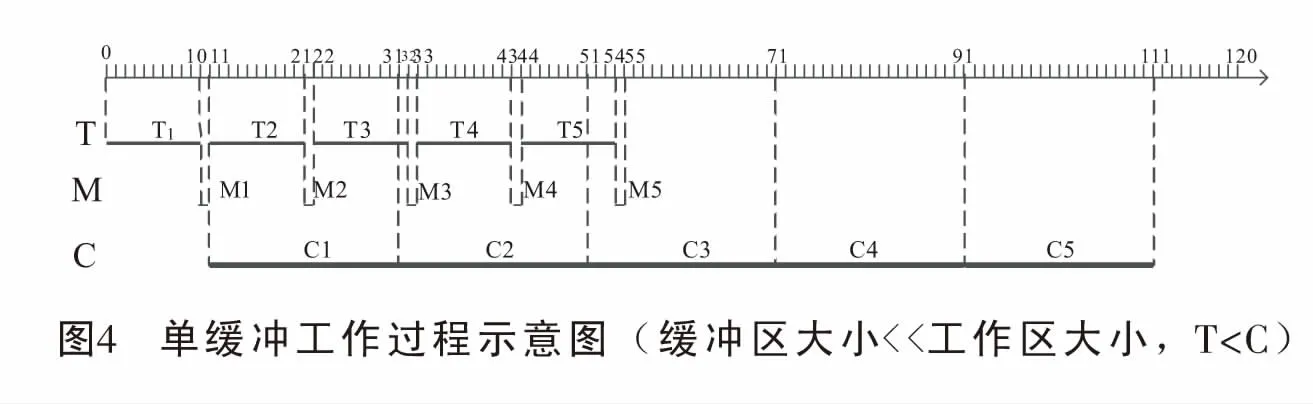

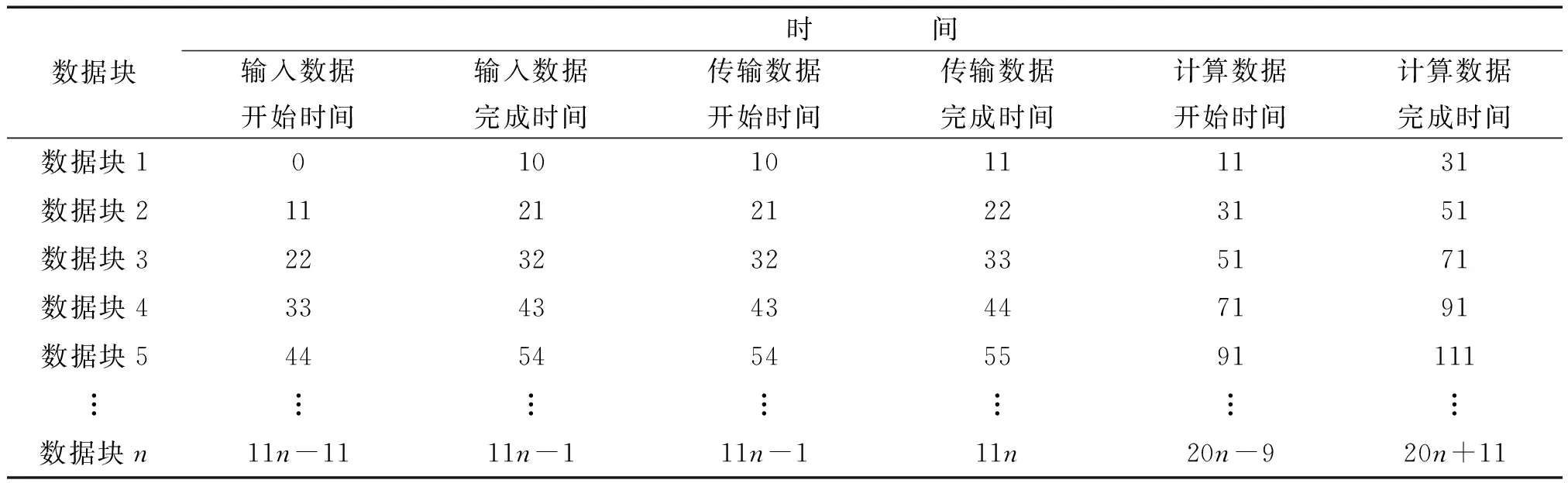

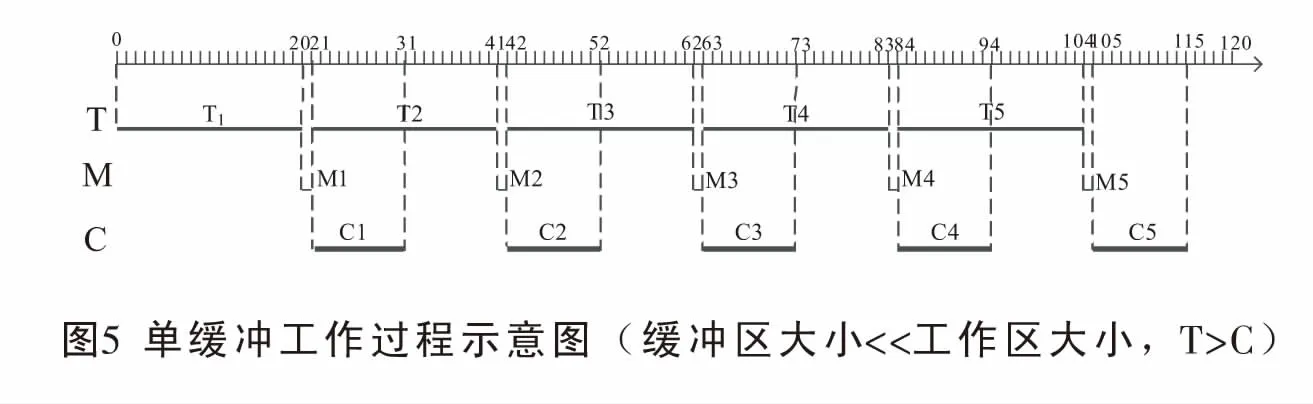

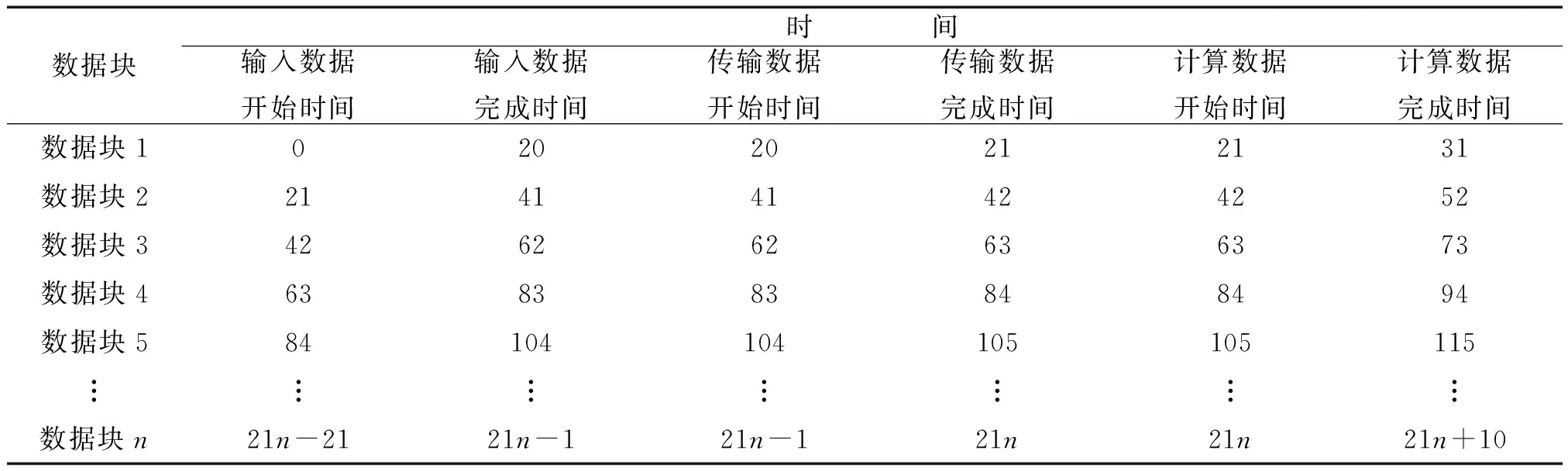

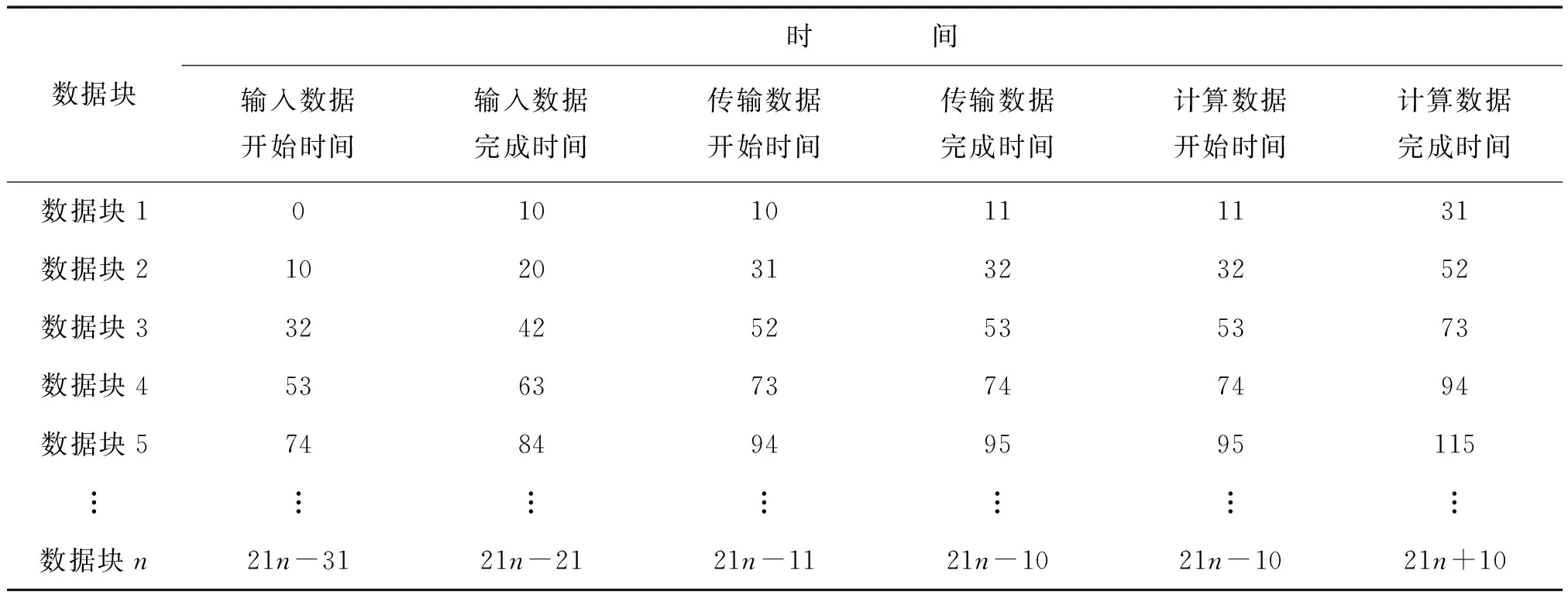

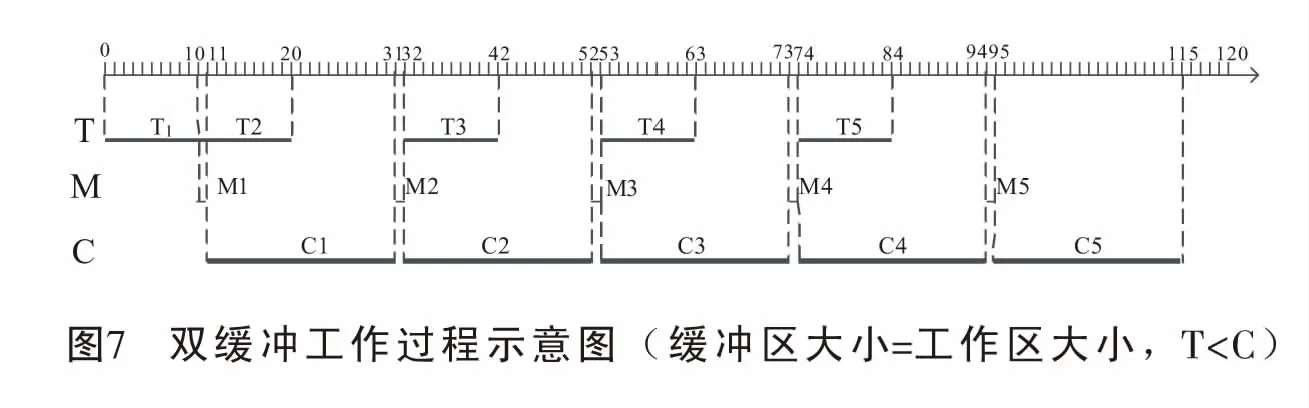

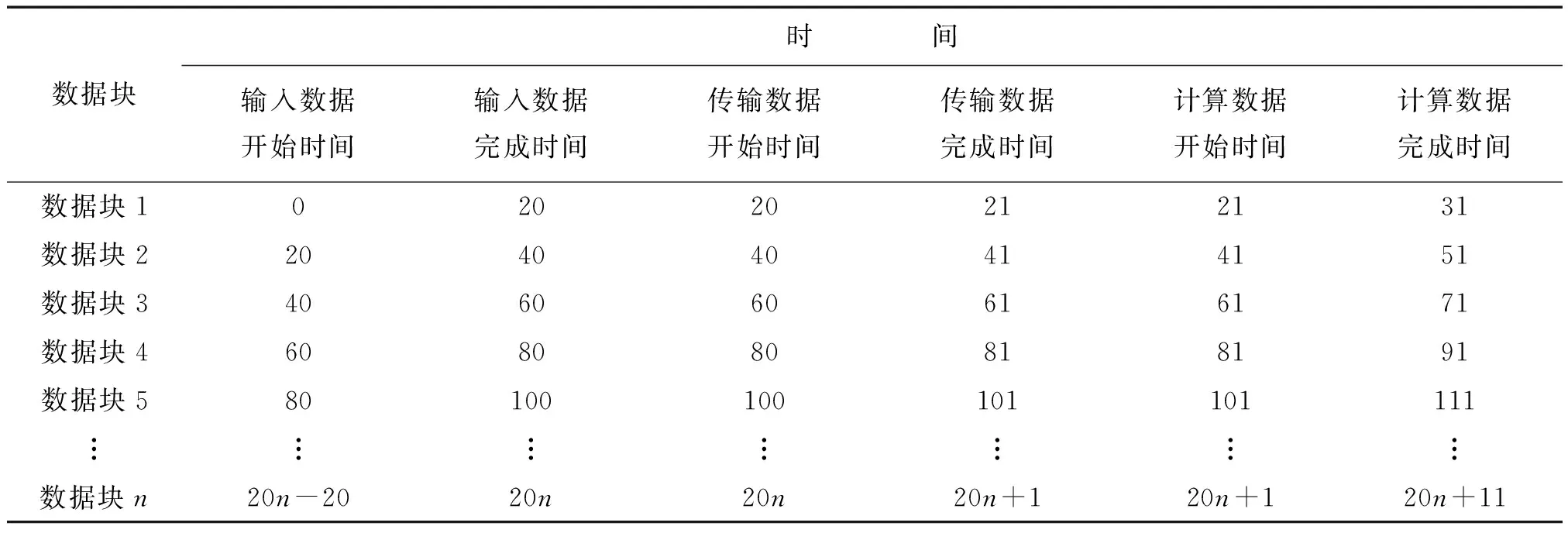

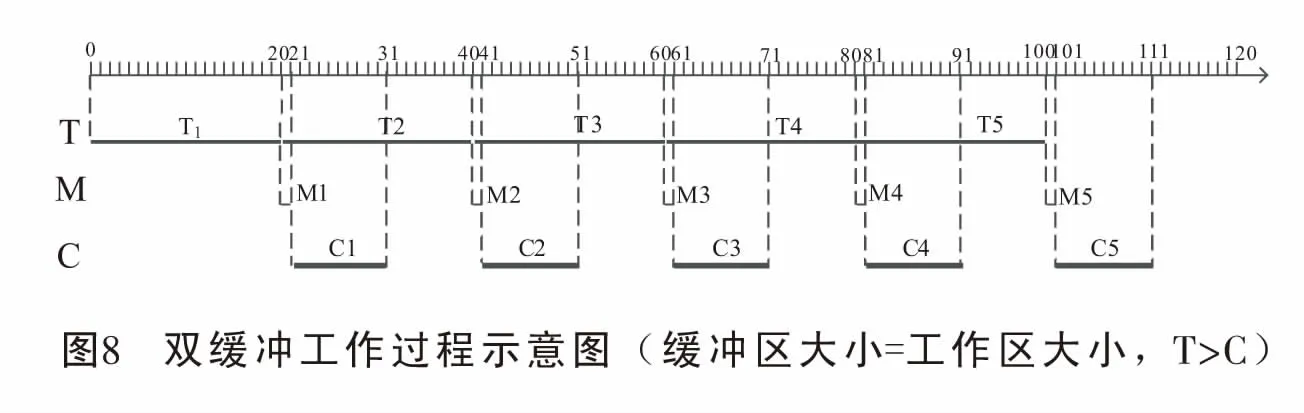

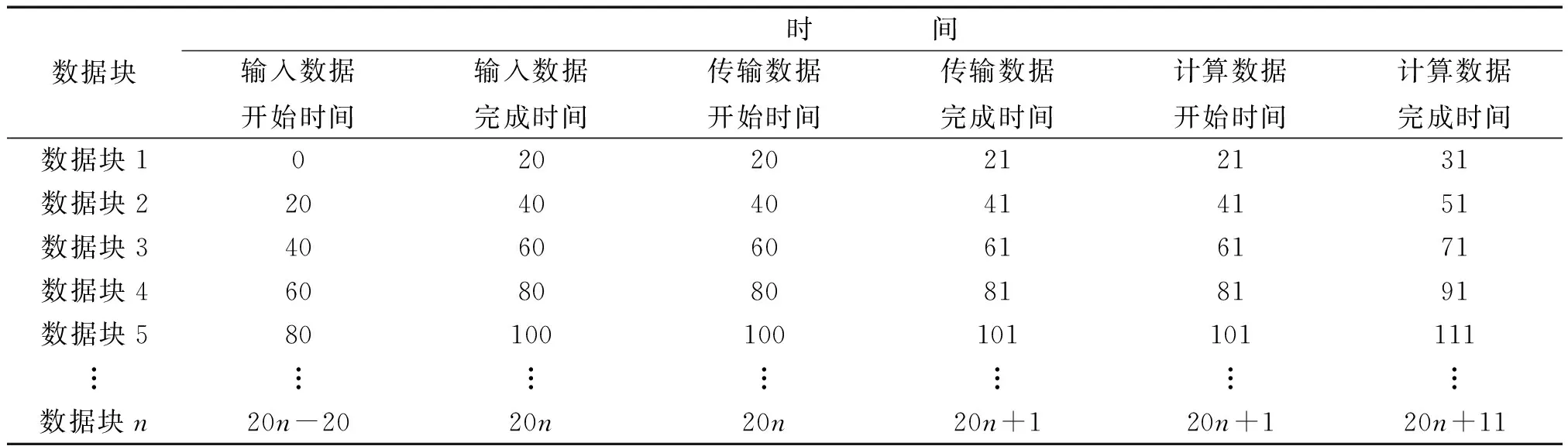

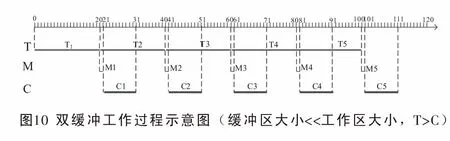

2.2.1 缓冲区大小等于工作区大小

1)T 假设T=10,M=1,C=20。该情况下单缓冲工作过程图和数据块处理时间表如图2及表1所示: 表1 数据块处理时间表(缓冲区大小=工作区大小,T 从图2和表1可知:数据块传输完成后即可开始第1数据块的计算,同时进行后一数据块的输入,即Ti与Ci-1两个操作并行;由于缓冲区大小=工作区大小,所以后一数据块必须等待前一数据块计算完成后才能开始传输,即Ci-1完成后进行Mi操作。 由上述可得,当T 2)T>C 假设T=20,M=1,C=10。该情况下单缓冲工作过程图和数据块处理时间表如图3及表2所示: 表2 数据块处理时间表(缓冲区大小=工作区大小,T>C) 从图3和表2可知:数据块输入完成后开始数据块的传输,传输完成后开始第1数据块的计算,同时进行后1数据块的输入,即Ti与Ci-1两个操作并行;由于T>C,后1数据块输入完成时,工作区已经被“抽空”,所以后1数据块可以立即传入工作区。此时,除第1数据块外,系统对后续的每一数据块的处理时间为M+T,即Max(C,T)+M。 所以,在缓冲区大小等于工作区大小时,系统对每一数据块处理的时间函数为Max(C,T)+M。 2.2.2 缓冲区大小远小于工作区大小 在此情况下,数据块由缓冲区传送到工作区不受影响,缓冲区装满即可传送至工作区。 1)T 假设T=10,M=1,C=20。该情况下单缓冲工作过程图和数据块处理时间表如图4及表3所示: 表3 数据块处理时间表(缓冲区大小<<工作区大小,T 从图4和表3可知:数据块输入完成时即可传输数据块,传输完成时开始后1数据块的输入,由于缓冲区远小于工作区,所以输入完成后可以立即传入工作区。此时,Ti+Mi与Ci-1两个操作并行。所以,此情况下除第1数据块外,系统对每1数据块的处理时间为C;进一步分析当T 表4 数据块处理时间表(缓冲区大小<<工作区大小,T>C ) 2)T>C 假设T=20,M=1,C=10。该情况下单缓冲工作过程图和数据块处理时间表如图5及表4所示 从图5和表4可知:数据块输入完成时开始传输,传输完成时开始计算,同时进行下个数据块的输入,即Ti与Ci-1两个操作并行,此时,除第1数据块外,系统对每个数据块的处理时间为T+M,即可表示为Max(T,C)+M。 所以,除第1块数据块外,在缓冲区大小远小于工作区大小时,当T+M 综上所述,在缓冲区大小等于工作区大小时,系统对每一数据块处理的时间函数为Max(C,T)+M;在缓冲区大小远小于工作区大小时,系统对每一块数据的处理时间函数为Max(T+M,C)。 为了提高输入/输出设备的速度效率,提高系统的并行能力,在内存中开辟双缓冲区。双缓冲区是指操作系统为一个用户分配两个缓冲区,如图3.1所示。在输入数据时,首先输入设备将数据输入缓冲区1,在缓冲区1装满后在输入缓冲区2。如果缓冲区1已经被输入数据装满,在操作系统将缓冲区1中的数据取到工作区期间,缓冲区2可以接收输入数据。如果缓冲区2已经被输入数据装满,在操作系统将缓冲区2中的数据取到工作区期间,缓冲区1可以接收输入数据。缓冲区1和缓冲区2交替使用,只要缓冲区中的数据输入到工作区后,处理器就可以执行用户进程[1]。 当系统只处理1个数据块时,系统对该数据块的处理时间同单缓冲一致;当需要处理的数据仅有2个数据块时,处理的总时间为Max(C,T)+T+M+C;而要处理大量的数据块时,分为如下几种情况。 3.2.1 缓冲区大小等于工作区大小 1)T 假设T=10,M=1,C=20。该情况下双缓冲工作过程图和数据块处理时间表如图7及表5所示: 从图7和表5可知:除前2个数据块外,与图2和表1完全一致,所以在该情况下系统处理1个数据块的时间函数为Max(C,T)+M,这与文献[1-2,4]结论显然不同,虽然M比T或C小得多,但如果处理的数据块数量特别大时,偏差就会很大 。 表5 数据块处理时间表(缓冲区大小=工作区大小,T 2)T>C 假设T=20,M=1,C=10。该情况下双缓冲工作过程图和数据块处理时间表如图8及表6所示: 从图8和表6可知:数据块输入完成后开始传输数据,同时将下一数据块向缓冲区2输入,传输完成时开始计算。即Ti与Mi-1+Ci-1两个操作并行,所以,此情况下除前2个数据块外,系统对每一个数据块的处理时间为T,进一步分析当C 表6 数据块处理时间表(缓冲区大小=工作区大小,T>C) 所以,在缓冲区大小等于工作区大小时,除前2个数据块外,当T>M+C时,处理时间为T;当T 3.2.2 缓冲区大小远小于工作区大小 1)T 假设T=10,M=1,C=20。该情况下双缓冲工作过程图和数据块处理时间表如图9与表7所示: 表7 数据块处理时间表(缓冲区大小<<工作区大小,T 从图9和表7可知:数据块输入完成后进行数据传输,同时下一数据块开始输入,计算完成便进行下一数据块的计算。所以,Ti+Mi与 Mi-1+Ci-1两个操作并行,当T+M 2)T>C 假设T=20,M=1,C=10。该情况下双缓冲工作过程图和数据块处理时间表如图10及表8所示: 表8 数据块处理时间表(缓冲区大小<<工作区大小,T>C) 从图10和表8可知:数据块输入完成后进行数据传输,同时下一数据块开始输入,传输完成便进行计算。因此,Ti与Mi-1+Ci-1两个操作并行,当T>C+M时,该情况下数据的处理时间为T。进一步分析当C 所以,在缓冲区大小远小于工作区大小时,当T 综上所述在缓冲区大小等于工作区大小时,系统对每一数据块的处理时间为Max(T,C+M);当缓冲大小远小于工作区大小时,系统对每一块数据处理时间为Max(T,M,C)。 在系统按单道方式运行,并按非抢占方式调度,进程切换所花时间忽略不计的前提下,在单缓冲机制中,当缓冲区大小等于工作区大小时,系统对1个数据块的处理时间函数为Max(C,T)+M;当缓冲区远小于工作区大小,系统对每块数据块的计算函数也为Max(C,T+M);在双缓冲机制中,当缓冲区大小等于工作区大小时,系统对1个数据块的处理时间函数为Max(T,C+M)。当T 参考文献: [1] 汤小丹,梁红兵,哲凤屏,等.计算机操作系统[M].第四版.西安:西安电子科技大学出版社,2014. [2] STALLINGS W.Operating systems internals and design principles[M].6th ed.北京:机械工业出版社,2010. [3] 许曰滨,孙英华,赵 毅,等.计算机操作系统[M].第一版.北京:北京邮电大学出版社,2007. [4] 范 策,李 畅,黄红桃,等.操作系统教程[M].第一版.北京:北京清华大学学研大厦A座,2011. [5] 费翔林,骆 斌.操作系统教程[M].第五版.北京:高等教育出版社,2014. [6] 孙钟秀,费翔林,骆 斌,等.操作系统教程[M].第三版.北京:高等教育出版社,2003. [7] 张丽芬,刘美华.操作系统原理教程[M].第三版.北京:电子工业出版社,2013. [8] 谢青松.操作系统原理[M].第一版.北京:人民邮电出版社,2005. [9] 王 红.操作系统原理及运用(Linux)[M].第一版.北京:中国水利电出版社,2005. [10] DAVIS W S,RAJKUMAR T M.Operating Systems:Systematic View[M].5th ed.北京:电子工业出版社,2003.

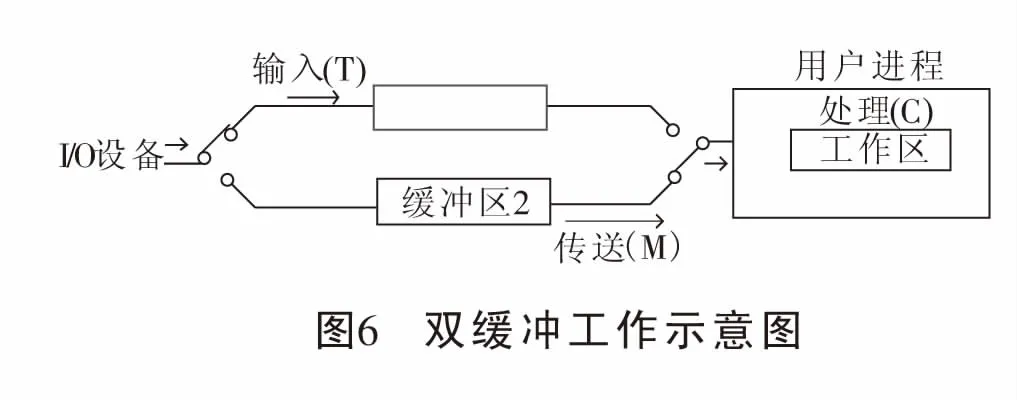

3 双缓冲机制下数据处理时间函数分析

3.1 双缓冲区工作机制

3.2 双缓冲机制下数据块处理的时间函数分析

4 总结