管理者过度自信与企业创新战略选择

2018-07-03于长宏原毅军

于长宏,原毅军

(大连理工大学管理与经济学部,辽宁大连116024)

1 引 言

创新战略是企业创新活动的核心,是企业为创新所进行的整体谋划[1].合理的创新战略有助于企业统合内部和外部资源,提高创新活动的绩效[2].Benner等[3]将企业创新战略分成两种类型:较为进取的探索式创新战略(exploratory strategy,简称为探索式战略)和较为保守的利用式创新战略(exploitative strategy,简称为利用式战略).具体来说,探索式战略的目标是获取现实中不存在的新技术,以科学探索的方式进行技术创新,创新的难度和不确定性较高;利用式战略的目标则是复制已经存在的技术,研究的手段主要是跟随和模仿,其难度和不确定性较低[4].

目前,学者们从多个角度研究了企业创新战略的形成机理和影响因素.姚艳虹等[5]认为企业根据自身的知识结构选择相应的创新战略.罗仲伟等[6]分析了企业能力和技术发展范式对于企业创新战略的影响.此外,行业差异[7],董事会构成[8]和管理团队认知能力[9]等因素均可能影响企业创新战略的选择.值得注意的是,前述研究均预先假设企业具有完全的理性.然而经验证据表明,企业的决策常常是非理性的,这主要是由于企业的管理者普遍具有过度自信的心理特征,这种过度自信对于企业的诸多决策具有显著的影响[10,11].因此,考察管理者非理性特别是过度自信背景下企业创新战略的选择是十分必要的.

近年来,关于管理者过度自信的研究越来越受到重视,但相关研究主要关注的是过度自信对于公司金融决策的影响.例如,Malmendier等[12]认为过度自信导致管理者高估投资的收益,促使企业采取进取的投资策略.Brown等[13]指出过度自信的企业管理者在做出融资、并购等重大战略决策时会更加积极和果断.在一定条件下,这有助于增加投资者的收益[14].陈碧琴等[15]通过检验NYSE(纽交所)交易数据发现管理者越是过度自信则企业投资越多元化.类似的研究见文献[16–20],这些研究均表明管理者过度自信对于企业金融决策具有重要影响.

企业创新是管理者过度自信的一个新兴的研究方向,现有研究大多是基于上市企业数据的经验研究.比如,Galosso等[21]通过分析企业募资信息,发现管理者的过度自信对于企业的创新投入具有正向影响.Hirshleifer等[22]和王山慧等[23]各自基于美国和中国股票市场数据的研究也表明,管理者过度自信与企业创新投入之间存在稳健的正向关联.总体来看,这一领域的研究不仅数量有限,而且局限于分析过度自信对于创新投入规模的影响.然而对于企业来说,创新战略具有比创新投入更高的优先级.企业必须先制定创新战略,然后才能决定其创新投入的规模[24].由此看来,研究管理者过度自信对于企业创新战略的影响具有重要的实践意义.

本文扩展了Aghion等[25]关于管理者生涯模型(career concern)的讨论.在文献[25]中,Aghion构建了基于管理者未来收入的企业创新投入模型.在既有研究的基础上,本文对Aghion的模型进行了有效的扩展,将研究对象从单一的创新投入规模扩展到对于不同类型的创新战略的选择,并且摒弃了既有研究中管理者完全理性的假设,在过度自信的背景下讨论管理者对于企业创新战略的选择行为.本文也将管理者过度自信的研究从创新投入规模扩展到企业创新战略,以便更为全面的评估管理者过度自信对于企业创新的影响.

2 管理者生涯模型

本文提出的管理者生涯模型是对Aghion模型的扩展,其中最重要的扩展就是引入了管理者过度自信和创新战略.

2.1 管理者的过度自信

假设企业管理者的能力θ为一个二值变量,管理者要么是高能力者(θ=η>0),要么是低能力者(θ=0).但是,无论是外界(人力资源市场m)还是管理者自己(c)事先都无法确定θ的取值.

假定外界对于管理者能力值θ的先验估计[21]

管理者在估计自身能力时所参考的先验分布为

其中参数g代表管理者过度自信的程度,该参数是外生给定的,0<g≤1.

由于参数g>0,因此Prc(θ=η)>Prm(θ=η),即由于过度自信的存在,管理者更加倾向于相信自己为高能力者.

2.2 创新战略的类型与特征

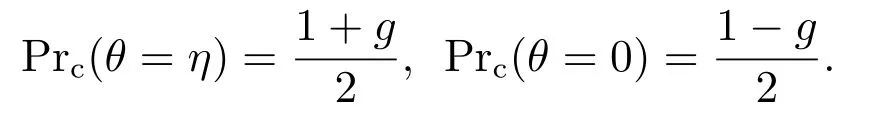

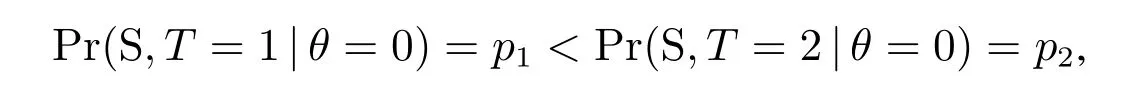

考察企业的创新,假定管理者可以选择两种类型的创新战略:探索式战略(类型1)和利用式战略(类型2).为便于讨论,假设

其中S代表创新战略获得成功,T代表创新战略的类型,如上所述,T=1和T=2分别表示管理者选择探索式战略和利用式战略.

上式假定高能力的管理者(即θ=η)无论选择探索式战略还是利用式战略都会取得成功.对于低能力的管理者,进一步提出下述假设

即当管理者为低能力者(θ=0)时,利用式战略获得成功的概率p2高于探索式战略获得成功的概率p1.

2.3 企业创新战略的选择

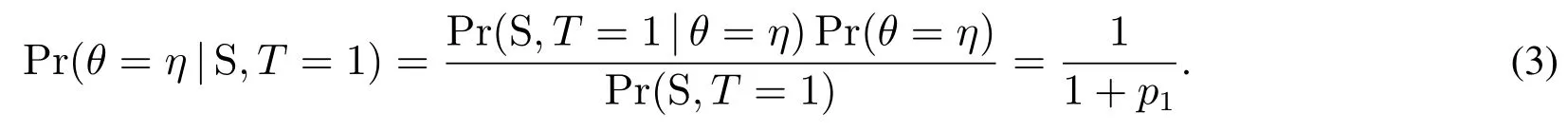

模型分为两个阶段.在第一阶段,管理者选择创新战略的类型T=1或T=2,同时支付一个相应的创新成本R1或R2,由于探索式战略的难度更高,因此R1>R2;在第二阶段创新战略的结果得到显示,两种创新战略带给企业的商业收益分别为V1和V2,为使讨论有意义,假定V1>V2;同时,战略的结果还间接地揭示管理者能力类型的相关信息.具体来说,如果管理者在第一阶段选择探索式战略且在第二阶段获得成功,则根据贝叶斯法则,外界关于管理者能力的后验估计为

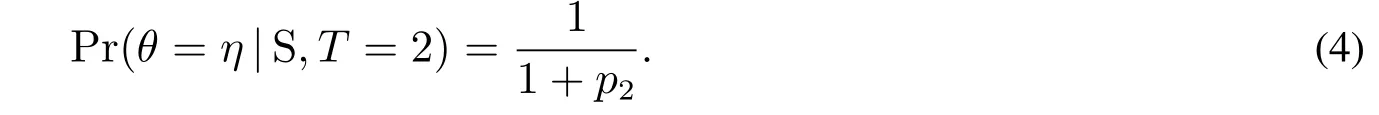

同理可得,当管理者选择利用式战略且获得成功时,外界对于其能力的后验估计为

由于p1<p2,所以有Pr(θ=η|S,T=1)>Pr(θ=η|S,T=2).因此管理者若要证明自己是高能力者,选择探索式战略比选择利用式战略更有说服力.

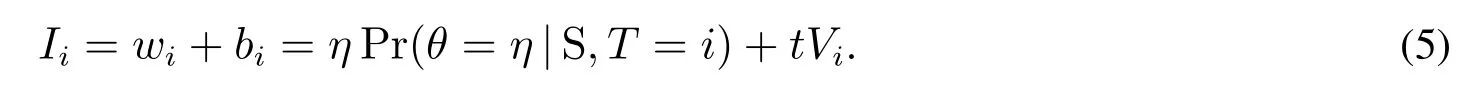

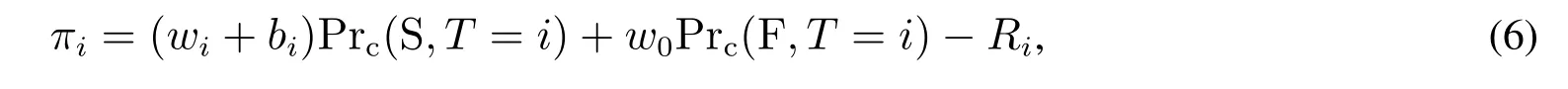

假定管理者在第二期的薪酬由两部分构成,分别是能力工资wi和股东给予管理者的绩效奖金bi.能力工资的基础是外界对于管理者能力的估计,因此wi=η Pr(θ=η|S,T=i),i=1或2.绩效奖金的基础是管理者为企业创造的商业收益,其数量与Vi成正比,即bi=tVi,i=1或2.这里的参数t为常数,满足0<t<1.因此,管理者在第二期的预期收入为

根据式(2)可知,一旦管理者的创新战略在第二期被证明是失败的,其收入立即降为零,此时管理者将会选择离开企业并进入另外一个完全竞争的人力资源市场,从中他可以获得数额为w0的报酬.为使讨论有意义,假设wi>w0≥0.综上所述,当创新战略为i时,管理者的预期净收益

其中S表示创新战略获得成功,而F表示创新战略失败.

利用全概率定理,在过度自信水平为g的情况下,管理者预期中创新战略成功和失败的概率分别为

将式(3)∼式(5),式(7)和式(8)代入式(6)中可得

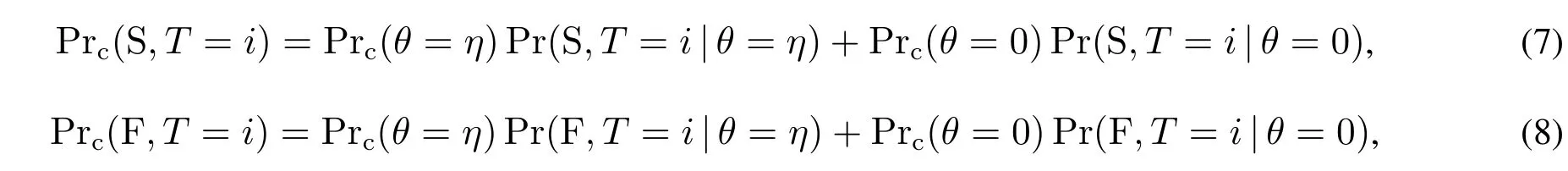

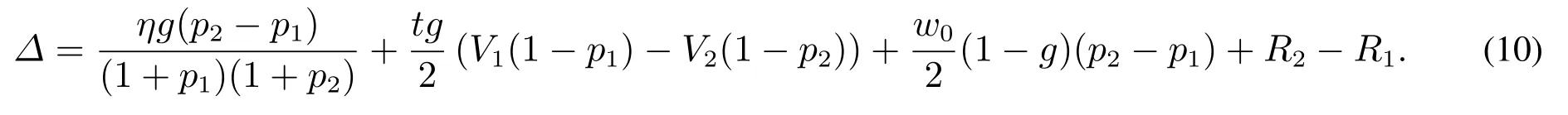

用Δ代表探索式战略与利用式战略下管理者预期净收益的差额,即Δ=π1−π2,整理得

显然,Δ越大管理者越倾向于选择探索式战略.基于这一点,通过对式(10)的分析,可以得到如下结论.

命题1过度自信水平的提高会促使管理者选择探索式战略.

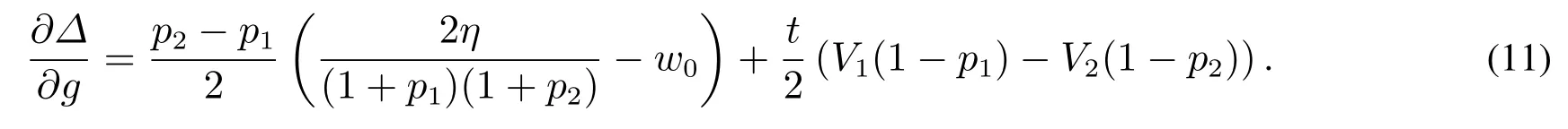

将式(10)对g求一阶偏导数导可得

由于p1<p2,V1>V2且wi>w0,所以式(11)大于零,于是命题1成立.从前面的分析可知,管理者之所以愿意冒更大的风险选择探索式战略,一方面是由于它可以更大程度的提升企业收益(V1>V2),从而增加管理者的绩效奖金;另一方面则是由于管理者可以通过探索式战略将自己与低能力者更好地区分开来,从而在人力资源市场m中获得更高的能力工资.过度自信导致管理者更加相信自己是高能力者,这将使Δ的预期值增大,从而将探索式战略变成更为有利的选择.

命题2管理者能力η的水平越高,企业越倾向于选择探索式战略.

要说明命题2,需要考察式(10)关于g和η的二阶偏导数,于是有

因此,管理者能力水平η的提高会激励管理者选择探索式战略.管理者选择探索式战略时预期的能力工资为η/(1+p1),而选择利用式战略时预期的能力工资为η/(1+p2),两者之差为

可见,能力水平η越高,Δw越大,选择探索式战略就越有利.

命题3探索式战略商业收益的提高或者利用式战略商业收益的降低,会激励管理者采用探索式战略;反之,管理者选择利用式战略的积极性会相对提高.

通过分析式(10)可知因此,如果探索式战略的收益V1增加,管理者更加愿意选择探索式战略;若利用式战略的收益V2增加,管理者则会更加倾向于利用式战略.这是因为V1(V2)的增加使得探索式(利用式)战略可以为企业创造更高的商业收益,企业管理者可以藉此获得更多的绩效奖金,从而使得探索式(利用式)战略成为更加有利的选择.反之,如果V1(V2)降低,选择利用式(探索式)战略能够获得的绩效奖金就会相对提高,管理者选择利用式(探索式)战略的意愿就会相应增加.

3 算例分析

为进一步分析模型的结论和意义,将对模型中的参数进行赋值,并结合数值模拟做出进一步说明.考虑计算的方便和参数取值的合理性,本文将模型中的相关参数设定如下,管理者能力水平η=10,探索式战略(T=1)和利用式战略(T=2)获得成功的概率分别为p1=0.2,p2=0.6,两种创新战略的商业收益分别为V1=60,V2=30,管理者在两种创新战略下所支付的成本分别为R1=2,R2=1,并假设w0=0,t=0.05.在上述设定下,探索式战略与利用式战略的净收益函数相交于管理者过度自信g=0.134这一水平之上,即当自信水平g高于0.134时,探索式战略的净收益将会高于利用式战略.此时,管理者会选择探索式战略,反之则会选择利用式战略.利用式(9)测算可知,随着自信水平g的提高探索式战略的边际收益增量始终大于利用式战略,这是因为探索式战略获得成功的概率低于利用式战略,所以外界对于选择探索式战略的管理者会给予更高的评价.

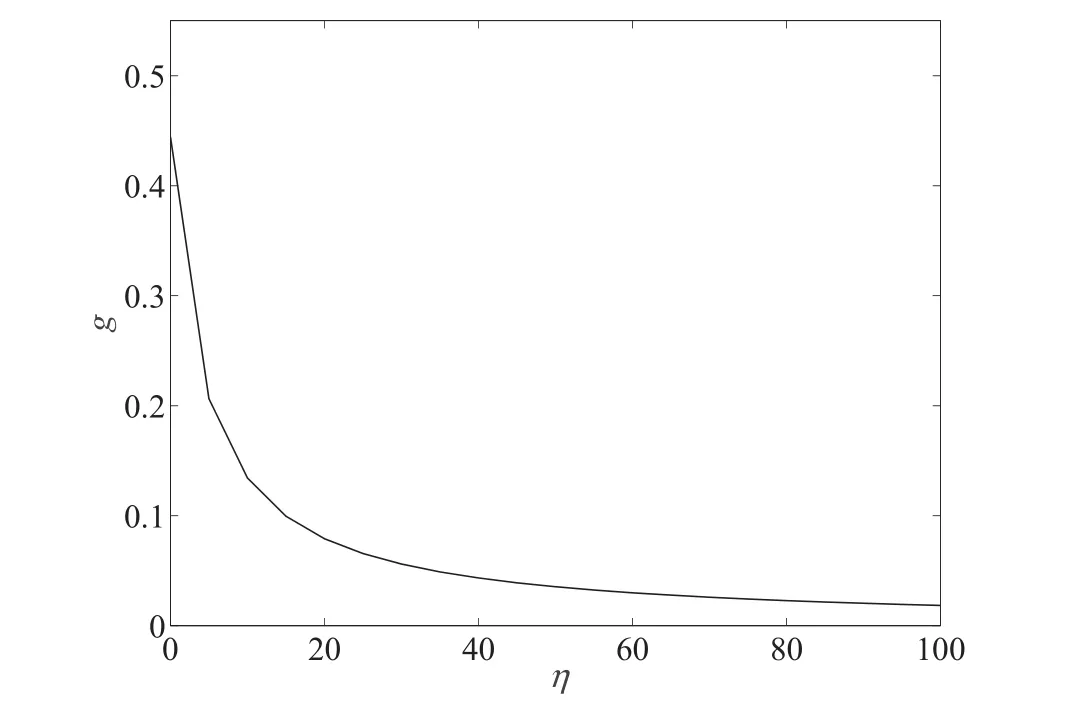

进一步考察管理者能力的变化对企业创新战略选择的影响.根据式(9)和式(10),在给定能力水平η的情况下,管理者选择探索式战略所需达到的自信水平为g=2/(1.04η+4.5).自信水平g与管理者能力η的关系曲线如图1所示.

图1 能力水平变动下管理者选择探索式战略的条件Fig.1 The conditions of manager choosing exploratory strategy under ability level fluctuation

图1表明,随着η的提高,管理者选择探索式战略所需达到的自信程度越来越低,因此,管理者选择探索式战略的可能性逐渐提高.由式(9)和式(10)可知,管理者在探索式战略和利用式战略下的预期净收益均有增加,但是随着η的提高两者之间的差距也以相同幅度扩展开来,这一变化导致了自信水平g的下降,使管理者更可能选择探索式战略.上述结论的管理学启示是:“示范效应”对于创新战略的选择具有重要影响.如果相同竞争环境中的其他管理者通过探索式战略获得成功,这个成功者所展现的能力越大(即η越大),其他管理者对于探索式战略的倾向性就越高.为了说明这一点,可以参考智能手机行业的发展历程.智能手机最早由HTC公司完成概念设计并首次推向市场,但在上市后并未引起市场重视而仅作为相对小众的消费领域存在.这一时期大多数的手机制造商仍然专注于对传统手机性能的改进(即采取保守的利用式创新策略).直到苹果公司的智能手机产品大获成功,苹果公司管理者的能力受到市场(商品市场和股票市场)的普遍认可,实现了公司价值的飞跃.此后,其他企业才下决心加大对于智能手机的研发力度.现在,主流的手机制造商已经基本上摒弃了传统手机,转而采取更加进取的创新战略(即进入智能手机领域).

创新战略的商业收益的变动对企业创新战略的选择有什么影响呢?首先来看探索式战略的商业收益V1取不同值的情况下,管理者选择探索式战略的条件.保持V2恒定,当V1变动时,管理者选择探索式战略所需达到的自信水平需满足g≥(2.2−0.03V1)/(0.02V1+1.78).自信水平g与探索式战略收益V1的关系服从图2中的g(V1)曲线.

图2 创新战略收益变动下管理者选择探索式战略的条件Fig.2 The conditions of manager choosing exploratory strategy under fluctuation of innovetive strategic benifits

图2表明,随着V1的提高,管理者选择探索式战略所需达到的自信水平g逐渐降低,即管理者更加倾向于探索式战略.另一方面,保持V1恒定,当利用式战略的收益V2变动时,管理者选择探索式战略所需达到的自信水平需满足g≥(0.8−0.04V2)/(0.01V2−3.28).图2中的g(V2)曲线刻画了自信水平g与利用式战略收益V2之间的关系.观察g(V2)曲线可知,随着V2的增加,管理者选择探索式战略所需达到的自信水平g逐渐提高,即利用式战略收益V2的提高会激励管理者选择利用式战略.这是因为随着V2的增加,利用式战略的商业收益相对增加,从而提高了管理者选择利用式战略时的绩效奖金.

4 结束语

本文通过构建管理者生涯模型,分析了管理者过度自信与企业创新战略选择的关系.通过分析模型发现,过度自信的管理者更倾向于探索式战略;能力水平的提升会促使管理者选择探索式战略;探索式战略的商业收益越大,管理者越倾向于探索式战略;反之,如果利用式战略的商业收益增加,管理者选择利用式战略的意愿就会相应增加.

企业管理者在选择创新战略时面临如下的权衡:一方面,利用式战略的风险较低,但是对于管理者能力的辨识度不足,企业藉此获得的商业收益也比较有限;另一方面,探索式战略能够有效地显示管理者的能力并为企业带来更大的商业收益,但是难度较高,选择这一战略的管理者需要面对较高的风险.通过文中的分析可以发现,随着过度自信水平的增加,企业管理者选择高风险的探索式战略的可能性逐渐提高.从这个角度来说,过度自信使企业更加具有冒险精神,使得颠覆式创新的出现成为可能,这一点对于企业发展和经济进步具有重大意义.

[1]Miller T,Triana M.Demographic diversity in the boardroom:Mediators of the board diversity-firm performance relationship.Journal of Management Studies,2009,46(5):755–786.

[2]Guan J.Comparison study on industrial innovation between China and some European countries.Production and Inventory Management Journal,2002,43(4):30–46.

[3]Benner M,Tushman M.Process management and technological innovation:A longitudinal study of the photography and paint industries.Administration Science Quarterly,2002,47(3):676–706.

[4]何建洪.创新型企业的形成路径:基于技术能力和创新战略作用的实证分析.中国软科学,2012(4):143–152.He J H.The path to innovative enterprises:An analysis based on the technological capacity and innovation strategy.China Soft Science,2012(4):143–152.(in Chinese)

[5]姚艳虹,李扬帆.企业创新战略与知识结构的匹配性研究.科学学与科学技术管理,2014,35(10):150–158.Yao Y H,Li Y F.Study on the fitness between innovation strategy of enterprise and knowledge structure.Science of Science and Management of Science and Technology,2014,35(10):150–158.(in Chinese)

[6]罗仲伟,任国良,焦 豪,等.动态能力、技术范式转变与创新战略:基于腾讯微信“整合”与“迭代”微创新的纵向案例分析.管理世界,2014(8):152–168.Luo Z W,Ren G L,Jiao H,et al.Dynamic technology,paradigm shift and innovation strategy:A case study of the integration and iteration of“WeChat”.Management World,2014(8):152–168.(in Chinese)

[7]Tuggle C,Schnatterly K,Johnson R.Attention patterns in the boardroom:How board composition and processes affect discussion of entrepreneurial issues.Academy of Management Journal,2010,53(3):550–571.

[8]Lee H,Park J.Top team diversity,internationalization and the mediating effect of international alliance.British Journal of Management,2006,17(3):195–213.

[9]Hillman A,Cannella A,Paetzold R.The resource dependence role of cooperate directors:Strategic adaption of board composition in response to environmental change.Journal of Management Studies,2000,37(2):236–256.

[10]Svenson O.Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers.Acta Psychologica,1981,47(2):143–148.

[11]Alicke M.Global self-evaluation as determined by the desirability and controllability of trait adjectives.Journal of Personality and Social Psychology,1985,49(6):1621–1630.

[12]Malmendier U,Tate G.Who makes acquisitions:CEO overconfidence and the market’s reaction.Journal of Financial Economics,2008,89(1):20–43.

[13]Brown R,Sarma N.CEO overconfidence,CEO dominance and corporate acquisitions.Journal of Economics and Business,2007,59(1):358–379.

[14]王 健,庄新田.考虑基金经理过度自信的最优激励契约.系统工程学报,2009,24(5):631–535.Wang J,Zhuang X T.Optimal incentive contract based on overconfidence of investment fund manager.Journal of Systems Engineering,2009,24(5):631–535.(in Chinese)

[15]陈碧琴,李 涛,邓秀媛.基于CEO过度自信的公司多元化动机实证研究.统计与决策,2012(16):178–180.Chen B Q,Li T,Deng X Y.Study on the impact of CEO overconfidence on company diversification,Statistics&Decision,2012(16):178–180.(in Chinese)

[16]Campbell T,Gallmeyer M,Johnson S,et al.CEO optimism and forced turnover.Journal of Financial Economics,2011,101(3):695–712.

[17]Schrand C,Zechman S.Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting.Journal of Accounting and Economics,2012(53):33–329.

[18]Deshmukh S,Goel A,Howe K.CEO overconfidence and dividend policy.Journal of Financial Intermediation,2013,22(2):440–463.

[19]庄新田,王 健.基于过度自信和监督机制的动态激励契约研究.系统工程学报,2010,25(5):642–650.Zhuang X T,Wang J.Study of dynamic optimal incentive contracts based on overconfidence and supervise mechanism.Journal of Systems Engineering,2010,25(5):642–650.(in Chinese)

[20]梁上坤.管理者过度自信、债务约束与成本粘性.南开管理评论,2015,18(3):122–131.Liang S K.Managers’overconfidence,debt constraints and cost stickiness.Nankai Business Review,2015,18(3):122–131.(in Chinese)

[21]Galasso A,Simcoe T.CEO overconfidence and innovation.Management Science,2011,1(57):1469–1484.

[22]Hirshleifer D,Low A,Toeh S.Are overconfident CEOs better Innovators.Journal of Finance,2013,12(4):1457–1498.

[23]王山慧,田宗军,田 原.管理者过度自信与企业技术创新投入关系研究.科研管理,2013,34(5):1–9.Wang S H,Tian Z J,Tian Y.The Relationship between managerial overconfidence and technological innovation investment.Science Research Management,2013,34(5):1–9.(in Chinese)

[24]Atuahene G,Murray J.Exploratory and exploitative learning in new product development:A social capital pespective on new technology ventures in China.Journal of International Marketing,2007,15(2):1–29.

[25]Aghion P,Van Reenen J,Zingales L.Innovation and institutional ownership.NBER Working Paper 14769,Cambridge:2009.