我国城镇社区民间慈善组织的培育政策研究

2018-07-03曲国丽

刘 聪,曲国丽

(东北电力大学 经济管理学院,吉林 吉林 132012)

城镇社区间的民间互助慈善行为自古就有,并传承至今,但由于缺乏政府公共政策的培育、引导和规范,长期以来一直以一种自发性、偶然性、盲目性、无序性的状态存在,因此未能发展繁荣,充分发挥其社会和谐功能。当前,市场经济在带动我国经济飞速发展的同时,也拉大了贫富差距,引发了资源环境危机,伴随而来的是高涨的慈善需求;另一方面,我国城镇社区总体生活水平有了较大提高,孕育在城镇社区中的民间慈善因子也愈发活跃。慈善供求遥相呼应,这正是政府出台公共政策培育、引导慈善组织的良好时机。放眼国际,以美国为代表的慈善事业发达国家,社区慈善组织的普及化和专业化是其慈善事业繁荣的典型特征,也是公共政策积极培育引导的结果,尤其是对宗教信仰的公共政策引导。

一、“城镇社区民间慈善组织”理论研究综述

在国际学术研究成果中,与“城镇社区民间慈善组织” 研究最接近的专业名词为“社区自组织”研究。研究的视角主要从社区治理模式角度、公民社会建设角度、公民资格理论角度展开。K Christie[1]论证了利用社区内非政府组织构建和平的可能性;MO Stephenson Jr[2]认为社区非政府组织的领导能力的培养有利于缓解社区冲突;NP Marwell[3]认为在福利国家的私有化改革中基于社区的非营利组织发挥了政治作用;PM Leidig和R Ferguson[4]论述了信息系统建设项目中社区非营利组织的应用;SR Shukla和AJ Sinclair[5]认为自组织是社区建设成功的关键条件。

国内较早关注城镇社区民间慈善组织研究的是中国社科院的杨团教授。她认为,以非营利组织为主要载体的社会办社区服务将成为我国社会保障事业发展的趋势。她把社区组织分为经营组织、慈善类组织和互助组织三类,并且认为社会政策的重心应该放在发展和培育非盈利上。[6]通过进一步研究,杨团提出,当前我国城镇社区中大批的年长者是社区非营利组织的主要人力资本。[7]清华大学邓国胜认为,立足于社区培育慈善组织对我国当前慈善事业的发展非常重要,并且提出了民政部门主导、基层政府主导、业务主管部门主导和专门机构主导四种模式[8];他还强调政府对NGO培育的前提是政社分离,否则将适得其反[9]。湖南大学周秋光教授认为,对于我国慈善事业的发展,政府不应该“唱主角”,而应放手让民间去发展,政府要做的就是立法、监督与慈善意识的培育。[10]华中师范大学陈伟东教授认为,社区民间组织是社区居民自治必不可少的组织机制,其价值在于激活隐藏在居民个体身上的自主治理能力并将这种能力凝聚为群体性的自主治理能力。[11]此外,杨贵华教授对城市社区自组织的能力建设进行了研究,并设计了测量和评价社区自组织能力的三级指标体系。[12]罗章、李储学则从社区灾害防御角度论述了社区非营利组织的意义和建设建议。[13]

综上所述,目前国内外对于城镇社区民间慈善组织的研究主要是从社区自治和社区治理的角度展开,而从慈善事业发展角度的研究则明显不足。而且目前的研究往往将城镇社区民间慈善组织夹杂在官办社区自治组织、文艺娱乐性质的民间社团、商业社区服务组织等中间一并来研究,缺乏针对性的专门研究,更缺少对慈善组织的专门政策培育体系的研究,这些都为本文留下了充足的研究空间。

二、我国城镇社区民间慈善组织的现状与发展障碍分析

(一)城镇社区民间慈善组织数量“虚胀”,质量不足

我国NGO发展还处于初级阶段,纯粹的民间NGO数量较少且专业水平不足。广州市政府购买社会服务实践中遇到的尴尬局面是这个问题的典型体现:与中国最早进行政府购买服务的上海市相比,广州市政府在购买政府服务方面的投入更大,涉及范围更广、更深入。但是按照广州市政府购买服务的政策规定,承接服务机构必须是专业社工类NGO,当时需要设立家庭综合服务中心的街道有132 条,而专业社工类NGO 却只有20 多家,并且也都只有1~2 年的服务经验,出现了严重的“供不应求”现象。按照这一比例,显然无法有效开展政府与NGO的合作,更没有条件引入“竞争机制”,优化合作质量。在NGO发展走在前列的广州市尚且如此,其他城市所面临的困境更是可想而知。地方政府为了完成工作指标,突破NGO数量不足而无法开展合作的困境,往往出台刺激NGO设立政策。如广州市出台了《扶持发展社会工作类社会组织实施办法》,并在实际操作中降低此类NGO 登记门槛。由此,该市专业社工类NGO 呈现激增状态,在1 年多的时间里由20 多家发展到近200 家。然而这些没有民众基础的、在临时政策刺激下激增出来的NGO,其资金来源几乎全部依靠政府,甚至很多NGO的人事、场地、管理等都由政府一手包办。据调查,有的社区在上级政府的要求下成立的非正规就业组织,从管理到经费开支都由街道办事处包揽。理事会人员组成、秘书长人员安排等都是由街道定好后,再根据协会章程规定走程序。这样集中成立NGO没有民间基础,更没有独立性可言。为了维持生存,获得政府资助,就必须迎合政府需求,NGO往往演化为去志愿化、去专业化,最后形成政府组织外形化的NGO,实际上就是“类事业单位”,完全背离了NGO的民间属性。虽然数量增加了,但这样的数量增长并不是真正的发展。

(二)城镇社区民间慈善组织倒退发展——“行政化”

我国现有社区民间慈善组织“行政化”主要有两大原因:一是“先天性”原因,即组织设立之初其“民间属性”就不纯粹,多是基层政府为了政绩需要或应对考核、政策刺激设立起的社区组织,这些“迅速冒出”的所谓社区民间慈善组织基本是原班社区干部挂牌成立的“一套班子,两块招牌”。组织本身从人事任用、资金支持到日常运营皆唯基层行政单位马首是瞻。如笔者在某社区调查时见到一个“社区公益图书室”门上挂着四块社区组织牌子,但据社区工作人员说,图书室只是挂牌摆设,没有活动。图书室本身虽然设备齐全,但尘埃满室,从未使用。二是“后天性”原因,即由于组织的“草根”属性而难以争取到政府资金支持。有统计数据显示,真正能得到政府资金支持的民间社区慈善组织不足1%。所以,慈善组织为争取政府资金支持、维持生存而不得不趋于“行政化”发展。

(三)社区民间慈善行为停留在“视觉慈善”

所谓“视觉慈善”是指被动关注已暴露出来的慈善需求,缺乏主动发现功能。而这些“有幸”被媒体暴露出来的慈善需求往往又造成了“另类”的慈善资源浪费和分配不公。比如某农村孤儿被中央电视台报道后, “捐助物资像潮水一样”向这个孩子涌去,“衣物与学习用品堆满整整几个屋子”,这些物资估计到孩子20岁时都穿用不完,而未被报道的数以万计的类似情况的孩子却无人问津。进入公众视线的慈善资源严重供过于求,而未进入公众视线的却严重供不应求,形成慈善资源的浪费和分配不公。社区民间慈善组织的主动发现功能的实现尚需整个慈善事业的发展与成熟。

(四)公民意识体现为权利意识觉醒、责任意识缺失

我国正处于社会转型期,各类矛盾呈现集中突发态势,人们对公共服务的需求剧增并且质量要求也在提高,多样化的需求也愈发明显,而公共服务的供给却明显不足,公共资源配置也存在严重的不均衡问题。由此引发各个方面的群众维权浪潮,比如民众对“劣质奶粉”、“地沟油”、“转基因食品”的声讨,对周久耕“天价烟”、杨达才“天价表”、慈善会“天价餐”的爆料,以及对“拐卖儿童”的人肉搜索等等。人们正在通过网络等社会媒体展开轰轰烈烈的维权运动。与权利相伴的是义务。人们在积极维护自身权利的同时,对社会的责任意识则表现得相对淡漠。人们抱怨公共服务资源不足、NGO的专业性不够,但真正志愿投身到NGO之中,贡献财务和劳动的人却很少;人们抱怨慈善捐款不透明,但真正身体力行地履行民众监督责任的人却不多。更多的人处于观望、抱怨的状态。这也是我国公民意识薄弱的一种体现。这种责任意识不足的原因,很大一方面是因为长久以来政府主导型社会结构形成的人民对政府的依赖习惯造成的。

三、我国城镇社区民间慈善组织培育目标及“三步走”战略设计

我国城镇社区民间慈善组织的“培育”政策体系,首先应该是“培”,即培养,使其发展起来,普及化;然后是“育”,即教育,使其规范起来,专业化。在初级阶段就过高要求专业化容易致其“夭折”。城镇社区民间慈善组织的培育目标可以设计为:普及化、专业化、系统化、法制化。其中普及化是指我国城镇每个社区至少有一个民间慈善组织,需要帮助的人无需通过媒体等费力寻找求助对象,甚至可以获得主动上门的帮助。专业化是指把城镇社区的民间慈善组织培养成为“小而专”的项目执行类慈善组织,资金募集由规模较大的专门募集型慈善组织来做。系统化包括两个层面:一是社区民间慈善组织可以根据志趣和专长细分为环保类、教育类等系统化分工的组织;二是社区民间组织之上可有联合会等行业协会性质的负责分工合作和资源协调的组织系统。法制化是指社区民间慈善组织的设立、运营和退出都需要专门的法律细则和法规的规范和保障。

基于我国慈善事业发展现状,实现我国城镇社区民间慈善组织的普及化、专业化、系统化、法制化培育目标不可能一蹴而就,基于我国目前的行政体制和社会基础,可分为“三步走”:

第一阶段,鼓励和普及创始人负责制的城镇社区民间慈善组织。这一阶段的政策应注意预防“大跃进”、“运动式”“形式化”错误,缓慢推进,保障慈善组织的民间属性,尤其注意保护民间慈善热情和慈善的纯粹性,杜绝“从政、亲政跳板”的政策误导倾向。另外,初级阶段面临的注册、资金、人员、活动限制等全面困难需要具有一定职权的“政府领导小组”全力支持。

第二阶段,引导和培养职业经理人制的城镇社区民间慈善组织。这一阶段的政策要点在于规范社区民间慈善组织的内部管理(如领导层更迭制度、项目运营与管理制度等)和专业化人才的引导和培养(如高职院校的专业设置、职业培训、公益岗位设置等)。

第三阶段,统筹和发展行业联合制的城镇社区民间慈善组织。这一阶段的政策要点为行业规范和统筹管理,通过政策倾斜引导更加细致的专业分工,如培育社区民间慈善组织成为单纯项目执行类组织,保障社区民间慈善组织可以公平竞争和广泛获取大型慈善组织的资金资助。

四、我国城镇社区民间慈善组织培育原则与政策体系设计

对我国城镇社区民间慈善组织的培育应该以民间自主经营、政府积极服务为基本原则,以鼓励、尊重、包容、主动配合为指导思想。在此基础上,厘清以下四个方面的培育支持政策:

(一)培育主体、客体选择及其保障政策

对于培育主体的选择,主要考虑其是否具有培育的动力、培育的能力、培育资源的获取等方面问题。配套的保障政策包括以省市主要领导为负责人设立专门领导小组,为培育主体争取上级部门支持提供便利等。其中培育主体动力激励政策,如培育效果作为该主体的政绩考核指标、为培育主体规划职业上升通道;培育主体能力支持政策,如为培育主体组织慈善领域相关专家提供协调政策支持、为培育主体培育能力的学习和提升提供渠道支持等;为培育资源的获取提供尽可能小的行政成本支持,如申请资金条件、申请活动限制条件等绿色通道的建立。

培育客体的民间属性保障政策研究:培育客体的选择坚持平等自愿和纯粹民间两个原则;客体进入政策包括两个层面:一是放宽现有准入制度,如社区备案制;二是建立进入激励制度,如赋予创始人区人大代表优先候选权。

(二)培育内容的五维政策支持体系

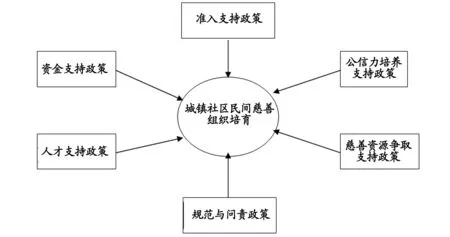

根据对我国当前民间慈善组织发展的制约因素的分析,可以从五个方面为培育社区民间慈善组织提供政策支持:一是准入支持政策。不仅放宽现有准入制度,并且建立进入激励制度;二是资金支持政策。包括直接购买服务的直接资金支持和信贷政策倾斜、税收优惠等间接资金支持;三是人才支持政策。包括专职人员享受高水平的医疗、养老等社会保障,解决户口、子女上学的特殊待遇,志愿服务人员的荣誉激励政策体系等;四是公信力培养支持政策。比如政府的信誉担保政策,政府集中宣传、推广优秀社区民间慈善组织政策,透明化、专业化、统一的运营信息网络平台建设支持政策;五是争取慈善资源、打破官慈垄断的支持政策。如政府、媒体慈善活动宣传的捐赠账号可为社区民间慈善组织账号,而不再是少数几个大型官慈的账号,建立面向社区的民间慈善组织政府购买服务专项资金和配套公平竞争保障政策。

图1 民间慈善组织培育的五维政策支持体系

(三)培育退出与监管政策

监管和退出是我国在政策设计中常被忽略的环节。对我国城镇社区民间慈善组织的监管和退出政策设计应坚持主体明确、责任清晰、内容具体的原则。其中监管载体主要有三个:构建我国城镇社区民间慈善组织公信力评价体系;统一的互联网监管运营平台的设计;行政与法律问责制度设计。具体政策设计为:第一,临时性培育部门的退出政策设计。为避免多头管理,在第三阶段培育任务完成后撤销专门设立的领导小组和专门机构,业务可归入民间组织管理部门。但仍然要有省市主管领导的意见接收快速通道,如专属电话、接待日等;第二,相关立法中问责条款的细则规定的关注政策;第三,行政管理制度设计,如备案、年检以及抽查制等;第四,鼓励民间第三方评估类中介慈善组织发展的政策;第五,民众监督、检查的权利和渠道政策设计。

城镇社区民间慈善组织的公共政策培育不仅有利于弥补我国基础公共服务(如社区养老、医疗护理服务)的不足,缓解贫富矛盾,促进社会和谐,减少社区治安维护等公共管理成本;也有利于拓宽就业渠道。尤其对当前的官办慈善组织改革来说,社区民间慈善组织的培育成熟,待遇优越,可以为官慈改革铺平道路,使改革阻力最小化。

[参 考 文 献]

[1]K Christie. Peacebuilding through Community Based NGOs: Paradoxes and Possibilities[J]. The Journal of Development Studies, 2013,(3).

[2]MO Stephenson Jr. Considering the Relationships among Social Conflict, Social Imaginaries,Resilience,and Community-Based Organization Leadership[J]. Ecology and Society, 2011,(2).

[3]NP Marwell.Privatizing the Welfare State:Nonprofit Community-Based Organizations As Political Actors[J]. American Sociological Review, 2004,(2).

[4]PM Leidig,R Ferguson,J Leidig.The Use of Community-Based Non-profit Organizations in Information Systems Capstone Projects [J].ACM SIGCSE Bulletin, 2006,(3).

[5]SR Shukla, AJ Sinclair. Strategies for Self-organization:Learning from A Village-level Community-Based Conservation Initiative in India[J].Human Ecology, 2010,(2).

[6]杨团.中国的社区化社会保障与非营利组织[J].管理世界,2000,(1).

[7]杨团.从“负担”到“财富”[J].人力资源,2013,(3).

[8]邓国胜.慈善组织培育与发展的政策思考[J].社会科学研究,2006,(5).

[9]邓国胜.政府与NGO的关系——改革的方向与路径[J].中国行政管理,2010,(4).

[10]周秋光.当代中国慈善发展转型中若干问题辩析[J].齐鲁学刊,2013,(1).

[11]陈伟东.论社区建设的中国道路[J].学习与实践,2013,(2).

[12]杨贵华.城市社区自组织能力及其指标体系[J].社会主义研究,2009,(1).

[13]罗章,李储学.借鉴美国减灾型社区经验提升我国社区应急力[J].华东经济管理,2013,(3).